令和5年11月13日(日)

試験時間:14時15分~16時15分( 2時間)

問題1 施工経験 記述(工程管理)

問題2 用語の説明 記述

問題3 施工管理 記述(工程表)

問題4 法 規 四肢

問題5-A 建築工事 四肢

問題5-B 躯体工事 四肢

問題5-C 仕上工事 四肢

-

no image

-

no image

事例)

①工種名:鉄筋工事

② 状況と理由:

鉄筋のガス圧接継手は天候の影響を受けやすいとう理由から、鉄筋工事において遅延が発生するかもしれない状況を考えたため。

③行った対策:

雨天時でも施工が可能な機械式継手を導入し、配筋工事の工期短縮を図る計画とした。

事例)

①工種名:仮設工事

②状況と理由:

現場で足場材料を組み上げるのに時間を要するという理由から、足場の工程において遅延が発生する状況を考慮したため。

③ 行った対策:

ストックヤードで組み立てた足場材をトラックで運搬して重機でつり上げて取り付け、現場で足場材料を組み上げる時間を短縮する計画とした。

事例)

①工種名:内装工事

②状況と理由:

内装工事の建設資材の調達が困難な状況で、資材の納入待ちによる待機時間の発生により、内装工事において遅延が発生するかもしれないと考えたため。

③ 行った対策:

資材の在庫の発注の管理状況を常時点検させるために作業員を配置し、資材の不足を防止し、納入待ちによる待機時間を無くして、効率的に工程が進むように計画した。

事例1)

有効な方法や手段:

施工計画書を立案する前に、関連業種を含めた施工検討会議を開催し、事前に施工上の課題を共有して解決しておく。

不十分な場合に起こる工程への影響:

現場作業中に問題点が発生して、その解決の為に手戻りが発生して日数を要し、工程どおりに工事を進めることができなくなる。

事例2)

有効な方法や手段:

着手前に承認された施工計画書にて、毎朝の職長会議等で関係者にその日の作業工程、作業手順等を共有し、関係者等に周知徹底させる。

不十分な場合に起こる工程への影響:

作業手順の忘れや思い違いにより、その日の作業が手順どおりにいかず、翌日に持ち越し、結果、工程遅延が発生し、計画どおりに工事を進めることができなくなる。

用語の説明:

建設工事において、足場の組立て等の作業を行うにあたり、労働者が足場の作業床に乗る前に、当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ最上階の作業床を取り外すときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法。

施工上留意すべきこと:

労働安全衛生法を遵守する。

①脚部

足場の組立てにあたっては、脚部沈下を防止するため、地盤を十分に突き固め敷板等を並べる。枠組足場においては、建枠の高さをそろえる。

②布

足場のはり間方向の建地又は脚柱の間隔と床材の幅の寸法は原則そろえる。隙間をつくらないように設置し、床付き布枠のつかみ金具は、外れ止めを確実にロックする。

③筋かい

枠組み足場の筋かいは、交差筋かいを原則として、外側及び躯体側の両構面に取り付ける。交差筋かいピンは確実にロックする。

④壁つなぎ

枠組み足場:間隔を水平方向8m以下、垂直方向9m以下

単管足場:間隔を水平方向を5.5以下、垂直方向5m以下とする。

その他、

「手すり先行工法に関するガイドライン」(平成15年4月 厚生労働省)における「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」を参照するとよい。

用語の説明:

鉄骨の梁上など高所作業を行う際に、要求性能墜落制止用器具を取り付けるために設置するロープ、又は、仮設的に張り渡した命綱をかけるたまのワイヤロープをいう。

施工上留意すべき内容:

緩みなく張り、墜落の衝撃に耐えられるように固定する。梁を吊り上げるとき梁の上に仮止めしておく。

用語の説明 :

コンクリート型枠表面に塗布し、打設させたコンクリートの固着を防止し、型枠の取り外しを容易にする化学製品。

施工上留意すべきこと

はく離剤の塗布のむら・量不足、気温や湿度等の養生条件に配慮する。

用語の説明:

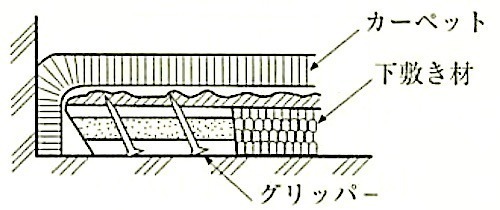

床の周囲に釘又は接着剤で固定したグリッパー(スムースエッジ)と呼ばれる取り付け金具にカーペットの端部を引っかけ、緩みのないように一定の張力を加えて張り詰める工法。

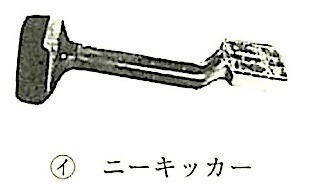

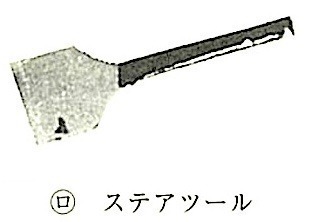

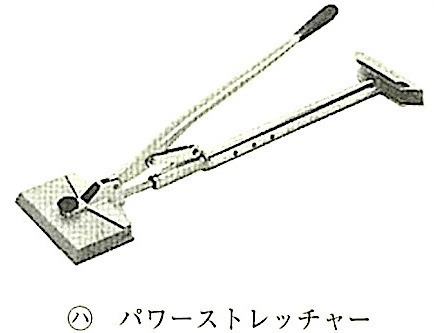

施工上留意すべきこと:

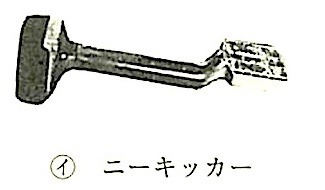

張り仕舞はニーキッカーで伸展しながらグリッパーに引っかけ、カーペットの端をステアツールを用いて溝に巻き込むように入れて固定する。

30m2( 6m×5m)程度を超える施工にはパワーストレッチャーを使用して施工する。

図19.3.13_カーペト張りじまい

図19.3.14_ カーペット敷込み用工具

用語の説明:

コンクリート打込み後、内部の水分が上方に移動すること(これをブリーディングという)に伴い、内部の微細な粒子が浮上し、コンクリート表面に形成するぜい弱な物質の層をいう。

施工上留意すべきこと:

打継ぎ面にレイタンスがたまったり、ぜい弱なコンクリートにった場合は、その上に新しいコンクリートを打ち込んでも付着が十分得られないので、高圧水洗等によりこのような部分を取り除き、健全なコンクリートを露出させてから打ち継ぐことが必要である。

用語の説明:

シーリング工事の補助材料て、シーリング材の三面接着の回避、充填深さの調整あるいは目地底の形成を目的として用いる。

施工上留意すべきこと:

シーリング材とは接着せず、弾力性をもつ材料で適用箇所に適した形状のものを使用する。材質はポリエチレンフォーム、合成ゴム成形材で、シーリング材に移行して変質させるような物質を含まない材料を選定する。

用語の説明:

石表面をバーナーで加熱し、それを水で急冷することにより、石材を構成する鉱物の熱膨張率の違いを利用して、表面の一部をはく離させて均一な仕上げにしたもの。(建築工事監理指針)

施工上留意すべきこと:

ジェットバーナー仕上等の粗面仕上げでは出来上りの厚さで2mm以上厚くなるように設定しておく。

用語の説明:

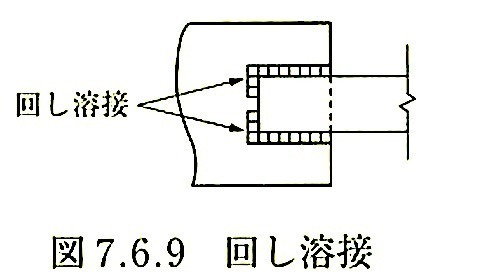

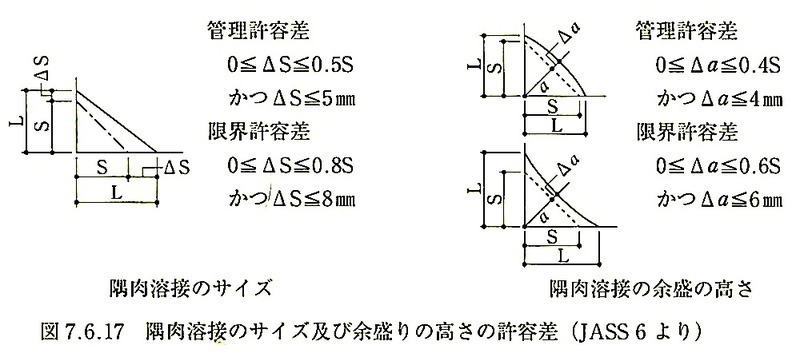

鉄骨の溶接継手において、T継手又は重ね継手に用いられる溶接。

施工上留意すべきこと:

溶接長さは、有効長さに隅肉サイズの2倍を加えたものであり、その長さを確保するように施工する。

用語の説明:

コーナービードとは、柱や壁の出隅を保護するために取り付ける部材である。

施工上留意すべきこと:

コーナービードは、釘、ドリリングタッピンねじ、接着材などを用いて取り付ける。

用語の説明:

鉄筋をあらかじめ、下ごしらえ → 加工 → 組立てとする工法。第一次は定尺等の寸法と単位長とし、フープや帯筋を補強したもの。第二次は第一次で製作した単位体をつなげて構造体を作製したもの。

施工上留意すべきこと:

組立に際しては、正しい材料、正確な寸法、適切な縮み代を考慮する必要がある。

用語の説明:

ガラスブロックとは中が空洞になった箱型のガラスをいい、壁面のガラスブロック積みとは、壁部分に、壁用金属枠を用いて現場にて1個ずつ積む工法をいう。

施工上留意すべきこと:

目地幅の標準寸法は、10mmである。8mm以下にすると、内蔵される力骨(φ5.5mm)との接触や、モルタルの充填性が悪くなり望ましくない。逆に、15mmを超える幅では、目地モルタルの仕上げが悪くなり、また、目地モルタルのひび割れも発生しやすくなるので、標準寸法に設定する。

用語の説明:

荷重を直接地盤に伝達する直接基礎の一つで、建築物の底面すべてに基礎スラブを構築した形式の基礎をいう。

施工上留意すべき内容:

特に、土に接する部分の所定のかぶり厚さを確保する。また、かぶり厚さには捨てコンクリートの厚さを含めない。

用語の説明:

2つの木材を接合するために刻んだ、ほぞや継手の総称。

施工上留意すべきこと:

種類には渡りあご、蟻かけ、当り欠け、大入れなどがあるが、いずれも構造上十分に性能を発揮するよう正確な加工と、丁寧な施工が求めらている。

用語の説明:

気密工事に用いる気密シートの材料は、防湿気密層の剛性が高いとともに平面保持がよい仕上げ材である。防湿気密層を押さえた時に、重ね部分の気密精度が向上する。

施工上留意すべきこと:

気密シートを張り付けるとき、シートが緩まないよう押さえをすることが重要である。また、シートどうしの重ね幅は約10cm以上とする。

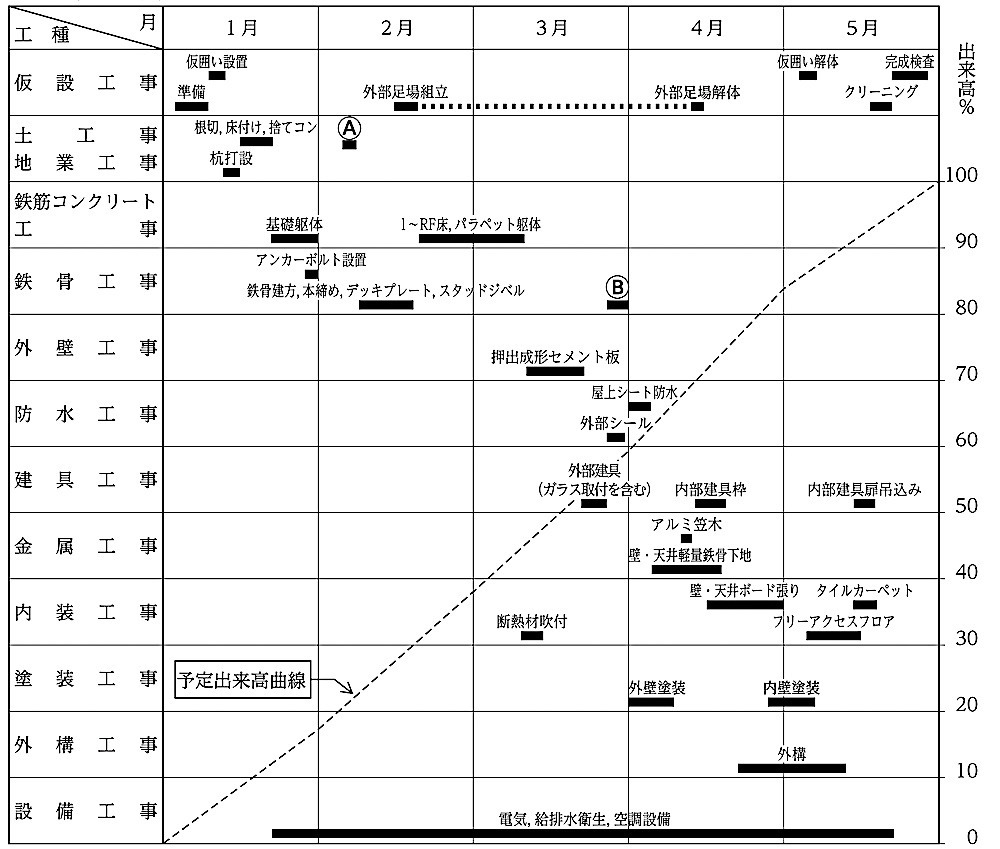

(A) 埋戻し (B) 耐火被覆

[ 解説 ]

(A) コンクリート工事の基礎躯体完了後に行う土工事なので、埋戻しである。

(B) 工事概要に、耐火被覆(耐火材巻き付け工法、外周部は合成工法)とあるので、鉄骨工事で耐火被覆の施工があるはずである。

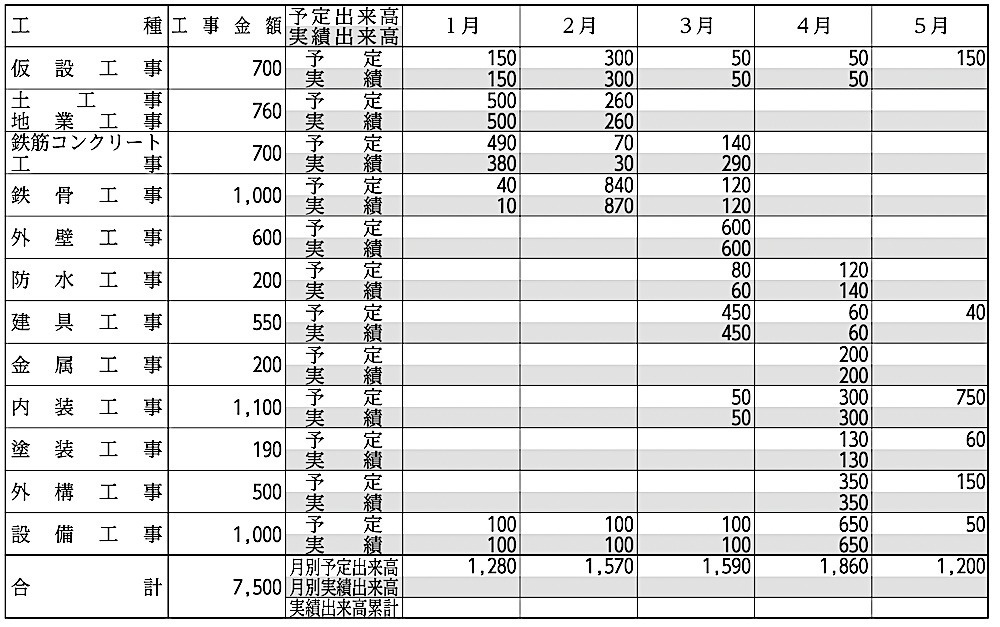

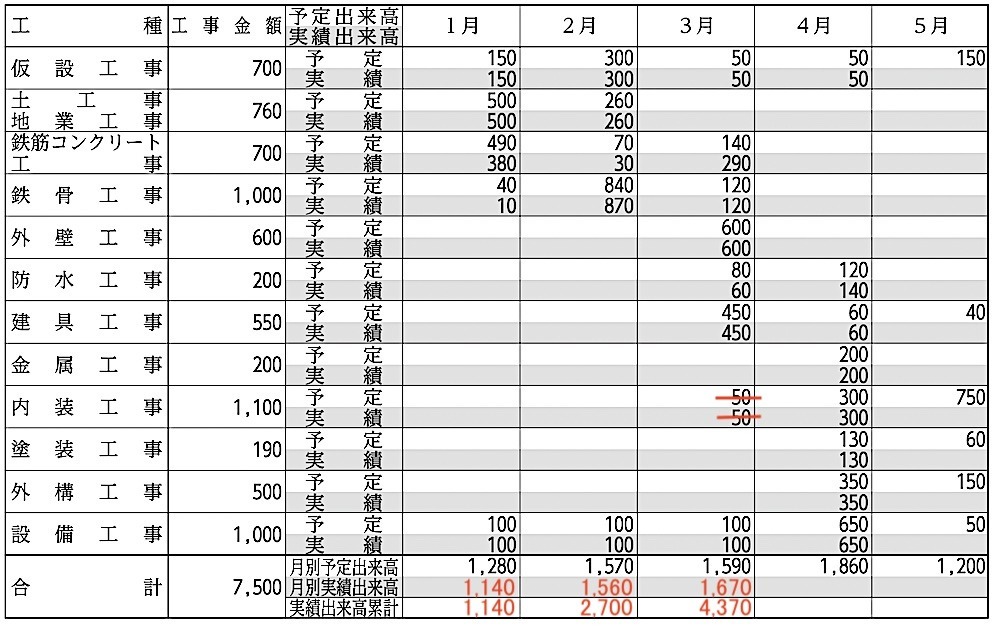

総工事金額に対する比率:36%

[ 解説 ]

1月の各実績を足して

150+500+380+10+100 =1,140万円

2月の各実績を足して

300+260+30+870+100 =1,560万円

よって、2月末の実績出来高累計は

1,140 + 1,560 = 2,700 万円

この合計金額を、総工事金額(7,500万円)で割って、

2,700 / 7,500 × 100[%] = 36 [%}

となる。

①不適当は作業名 断熱材吹付

②作業完了時期 4月上旬

③3月末までの実績出来高の累計金額

4,370万円

[ 解説 ]

断熱材吹付け工事は、一般的には、外壁や屋根スラブの内側に施工するものなので、外壁の押出成形セメント板工事の後にする必要がある。また、外部建具の取り付け部に吹付ける必要があり、耐火被覆工事が終わってからする必要があるので、4月上旬が適当である。

内装工事の3月の欄の 50万が 断熱材吹付と考えられるので、50万円の内容を削除して、3月の実績を計算すると、

50+290+120+600+60+450+100 =1,670万円

となる。

よって、3月末の実績出来高累計は

2,700 + 1,670 = 4,370 万円

となる。

①-4、②-3

[ 解説 ]

建設業法

第24条の4(検査及び引渡し)

元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事 完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

< 令和3年、平成30年 出題 >

③-4、④-1

[ 解説 ]

建築基準法施行令

第136条の7(工事用材料の集積)

建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。

2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。

⑤-3、⑥-1

[ 解説 ]

労働安全衛生法

第25条の2(事業者の講ずべき措置等)

建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。

二 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

①-4

[ 解説 ]

地盤調査において、スクリューウエイト貫入試験(スウェーデン式サウンディング試験)は、載荷したロッドを回転して地盤に貫入する簡易な地盤調査方法であり、比較的貫入能力に優れ、人力でもある程度の調査が可能であり、手動式の場合、適用深度は10m程度である。住宅等の簡易な建物に多用されている。

②-1

[ 解説 ]

既製コンクリート杭地業のプレボーリングによる埋込み工法はプレボーリング最終打撃工法(特定埋込杭工法)、プレボーリング根固め工法(セメントミルク工法)、プレボーリング拡大根固め工法(特定埋込杭工法)がある。

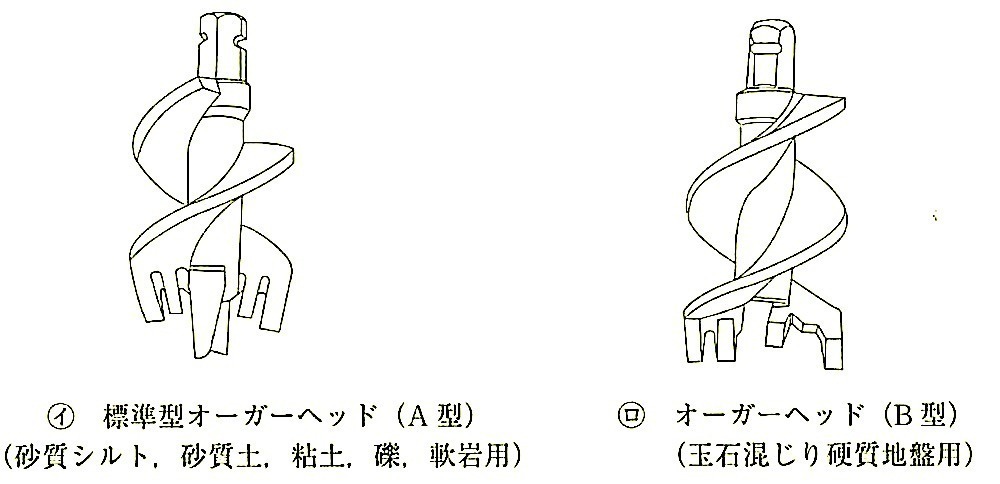

セメントミルク工法による掘削機には、オーガーヘッド(オーガービット)は施工精度、施工能率等に与える影響が大きいので掘削地盤に応じて適切な形状のものを使い分ける。ヘッド径(ビット径)は、「標仕」により、杭径 + 100mm程度とされている。

図4.3.20_オーガーヘッド

③-3

[ 解説 ]

型枠工事において、内部の柱型枠の高さ方向の加工長さは、一般に階高からスラブ厚さとスラブ用合板せき板の厚さを減じた寸法より、下階のスラブコンクリートの不陸を考慮して25mm程度短めに加工する。

④-3

[ 解説 ]

木造在来軸組構法において、屋根や上階の床等の荷重を土台に伝える鉛直材である柱は、2階建てでは、1階から2階まで通して1本の材を用いる通し柱と、各階ごとに用いる管柱とがある。

⑤-1

[ 解説 ]

屋根の金属製折板葺きにおいて、重ね形折板は各山ごとにタイトフレームに固定ボルト締めとし、折板の流れ方向の重ね部を緊結するボルトの間隔は、600mm程度とする。

⑥-2

[ 解説 ]

外壁の吹付工事において、複層仕上塗材のゆず肌状の仕上げとする場合、主材及び上塗り材は塗付けをローラー塗りとする。

⑦-4

[ 解説 ]

塗装工事において、塗膜が平らに乾燥せず、ちりめん状あるいは波形模様の凹凸を生じる現象をしわといい、厚塗りによる上乾きの場合等に起こりやすい。

⑧-2

[ 解説 ]

屋内の間仕切壁の軽量鉄骨壁下地において、スタッドは、スタッドの高さによる区分に応じたものを使用することとし、塗装下地となるせっこうボードを一重張りとする場合、スタッド間隔は300mm程度とする。

①-3、②-4

[ 解説 ]

コンクリート躯体図に示されているX軸やY軸の基準の通り心は、柱心や壁心であることが多く、床面に地墨を打つ際に柱心や壁心を通しで打つことができない。そのため柱心や壁心の基準墨から一定寸法離した位置に補助の墨を打つが、この墨のことを逃げ墨という。1階床の基準墨のは、上階の基準墨の基になるので特に正確を期す必要がある。

2階より上では、通常建築物の四隅の床に小さな穴を開けておき下げ振りにより1階から上階へ順次、基準墨の逃げ墨を上げていく。この作業を墨の引通しという。

③-1、④-3

[ 解説 ]

掘削した土の中で良質土を埋戻し土に用いる場合の締固めは、建築物の躯体等のコンクリート強度が発現していることを確認の上、厚さ300mm程度ごとに行う。

使用する機器は、小規模な埋戻しの場合は、ランマー等の衝撃作用、振動コンパクター等の振動作用で締め固める機器を使用する。大規模の場合は、ロードローラー等の転圧機械を使用する。

埋戻しの最終層には、土質による沈み代を見込んで余盛りを行う。余盛りの適切な標準値は決まっていないが通常の埋戻しにおいて、粘性土を用い十分な締固めを行う場合、100mmから150mm程度が目安として考えられる。

⑤-2、⑥-1

[ 解説 ]

購入者が受け入れるレディーミクストコンクリートが、指定した性能を有する製品であるかどうかを判定するための検査を受入検査という。

受入検査は建築現場の荷卸し地点で行い、その検査の項目には、スランプ、空気量、塩化物含有量、コンクリート温度等がある。

塩化物含有量の測定結果が0.30kg/m3を超えるとコンクリート中の鉄筋の腐食が促進される可能性があるため、日本産業規格(JIS)では原則として、この値以下とすることが定められている。

⑦-4、⑧-2

[ 解説 ]

木造在来軸組構法の2階建て以上の軸組において、2階以上の床位置で外周の柱を相互につなぐ横架材を胴差といい、その階の壁や床梁を支える。材料には一般にベイマツやマツ等が使用されている。

胴差の大きさは、幅は柱と同じとし、せいは上部の荷重や下部の柱の間隔により決められるが、一般に梁間寸法の1/10程度のものが使用されている。

①-3、②-2

[ 解説 ]

屋根保護アスファルト防水において、現場打ちコンクリート保護層にはひび割れが発生することを防ぐために伸縮目地を設ける。

伸縮目地の割付けは、中間部の縦横間隔を3,000mm程度とし、端部を立上りパラペット及び塔屋等の立上り際から 600mm程度とする。

③-3、④-4

[ 解説 ]

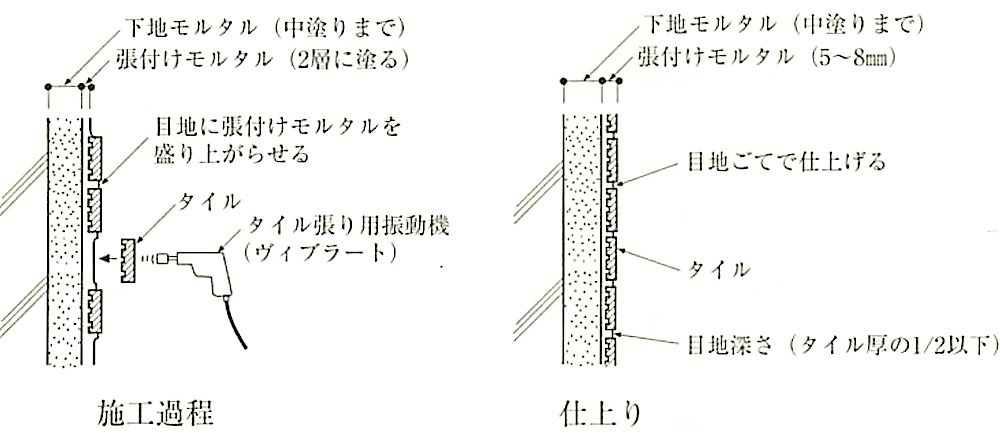

セメントモルタルによる外壁タイル張りにおいて、密着張り工法は、タイルを下地に塗り付けた張付けモルタルに押し付け、軟らかいうちに振動工具を用いて振動を与え、モルタルに埋め込むようにタイルを張り付ける工法である。

タイル張付け後、24時間以上経過した後、張付けモルタルの硬化を見計らって目地詰めを行い、目地ごてで目地深さをタイル厚さの 1/2以下に仕上げる。

⑤-1、⑥-4

[ 解説 ]

フローリングボード張りにおいて、下張り用床板の上に接着剤を併用してフローリングボードを釘打ちで張り込む場合、下張り用床板は乱に継ぎ、継手部は根太心で突付けとし、 150mm程度の間隔で釘打ちとする。

フローリングボードは、所定の接着剤を下張り用床板に塗布し、通りよく敷き並べて押さえ、雄ざねの付け根から隠し釘留めとする。

⑦-1、⑧-2

[ 解説 ]

押出成形セメント板工事において、外壁パネルの取付け方法は、縦張り工法及び横張り工法がある。

縦張り工法の場合、パネルは各段ごとに構造体に固定された下地鋼材で受け、パネルがロッキングにより層間変形に追従できるように、取付け金物を上下端部に正確に、かつ、堅固に取り付ける。

横張り工法の場合、パネルは積上げ枚数 3枚以下ごとに自重受け金物で受け、パネルがにスライドより層間変形に追従できるように、取付け金物を左右端部に正確に、かつ、堅固に取り付ける。

◯

[ 解説 ]

地盤アンカー工法の特徴と注意点を示す。

①切梁がないため、縄張り内部が広く使え施工効率が上がる。

②偏土圧の処理が簡単。

③アンカー設置に使用する機械が小型で、狭い場所でも施工可能。

④背面土が軟弱の場合は、耐力があまり期待できず、アンカーの長さが長くなり注意が必要。

⑤地中埋設物に注意する。

⑥アンカー用PC鋼より線が敷地外に出る場合があるので注意が必要。

⑦地盤アンカーの引き抜き耐力は、設計アンカー力の1.1倍以上必要。

⑧山留め壁には鉛直力が作用するので、十分な鉛直支持性能を有する地盤に支持させる。

1.4倍

[ 解説 ]

鉄筋圧接部の品質

①ふくらみや鉄筋径の 1.4倍以上。

②ふくらみ長さは鉄筋径の1.1倍程度。

③ずれは鉄筋径の 1/4以下。

④軸の偏心量は 1/5以下。

⑤折れ曲がりは 2°以下。

※ずれとは圧接部とふくらみの中央部の距離をいう

内側

[ 解説 ]

合板型枠の締付け金物を過度に締め付けると、型枠全体はせき板を含めて全体的に内側に変形する。結果、躯体寸法が設計寸法よりも小さくなってしまう。このことを防止するために、コンクリート打設前に型枠内法寸法の検尺を行うことが、非常に大切である。また、過度の締付け防止対策として、内端太(縦端太)を締付けボルトに近接させて締め付ける。

遅く

[ 解説 ]

鉄骨溶接部の強度や剛性は、パス間温度、溶接速度等の条件及び溶接材料と密接な関係がある。入熱量が大きく、かつパス間温度が高いと強度や衝撃値が低下する。材料の温度と溶接時の温度差を少なくして、溶接後部材を急激に冷やさないようにすることは、溶接の品質管理上、重要である。

各山

[ 解説 ]

重ね形折板の施工は、

①各山ごとにタイトフレームに固定し、折板の重ね部に使用する緊結ボルトの間隔は、600mm程度とする。

②折板の端部の端空き寸法は 50mm以上とする。

直交

[ 解説 ]

外壁壁タイル接着剤張りの場合、裏足にあるタイルにおいては、接着剤を裏足に直交してくし目を立てる。接着剤を裏足に平行にくし目立てると、裏足の溝に接着剤が入り込むところと、入り込まないところができて下地面に対して凹凸ができてしまうので、施工上の注意が必要である。

◯

[ 解説 ]

この工法による塗付けについては、

①接着材は、水で練り合わせて使用するが練り具合はやや硬めにして、塗付けた時に、垂れない程度とする。

②一般に練る分量は、1時間以内に使い切れる量とする。接着材は、練り混ぜてから2時間程度で硬化する。

③接着材は下地に下こすりして、こて圧をかけた後、直ちに所定の高さに塗付ける。

④1回の接着材の塗付けは、張り付けるボード1枚分とする。

室内

[ 解説 ]

防湿層付きフェルト状断熱材は、防湿層を室内に向けて施工する。柔軟な材料のため、下地の凹凸にも追随し易い。材料を押し付けるように施工すると、隙間の無い施工ができる。防湿層の傷から湿気が入ると、断熱材内部で結露し、性能が著しく落ちるので、破れや傷がある場合は、防湿テープを用いて補修する。

30

[ 解説 ]

透水性の悪い山砂を埋戻し土に用いる場合の締固めは、建物躯体等のコンクリート強度が発現していることを確認のうえ、厚さ30cm程度ごとにローラーやタンパーなどで締め固める。

入隅などの狭い箇所の締固めには、振動コンパクターやダンパーなどを使用する。

◯

[ 解説 ]

大梁の主筋をガス圧接する場合、鉄筋径程度の縮み代を見込んで加工しないと、定着寸法の不足や、直交部材の配筋の乱れを招くことになる。

徐々に

[ 解説 ]

コンクリートの1層の打込み厚さは、締固めに用いる棒形振動機の長さ以下とし、コールドジョイント等の欠陥を防止するため、棒形振動機の挿入の際には先に打ち込んだコンクリートの層に棒形振動機の先端が入るようにし、棒形振動機を引き抜く際にはコンクリートに穴を残さないよう加振しながら徐々に引き抜かなければならない。

できる

[ 解説 ]

型枠は、コンクリートの自重、コンクリート打込み時の振動や衝撃、コンクリートの側圧などの荷重に対して安全であり、型枠取り外し後のコンクリートに必要な仕上がり寸法及び精度が得られ、容易に取外しができるものでなければならない。

裏面

[ 解説 ]

改質アスファルトシート防水トーチ工法による平場のシート張付けは、下地にプライマーを塗布し乾燥させた後、シート裏面及び下地をトーチバーナーで十分あぶり、改質アスファルトを溶融させながら、平均に押し広げて下地に密着させる。

900

[ 解説 ]

軽量鉄骨壁下地において、コンクリート床、梁下及びスラブ下に固定するランナーは、両端部から 50 mm 内側をそれぞれ固定し、中間部は900mm 程度の間隔で固定する。また、ランナーの継手は突付けとし、ともに端部より 50 mm 内側を固定する。

◯

[ 解説 ]

ビニル床タイル等の高分子系床材料の張付けに使用されるウレタン樹脂系接着剤のほとんどが、湿気硬化形の一液性で、反応硬化形接着剤の中では作業性が良く、初期粘着性が良いため、土間 コンクリート等の場所に多く用いられている。

B2票、D票

[ 解説 ]

特別管理産業廃棄物以外で、建設工事に伴い生じた産業廃棄物の処理を委託した排出事業者は、委託処理した産業廃棄物を搬出する際に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付したときは、産業廃棄物管理票の交付から 90 日以内にB2票、D票が、180 日以内にE票が返送されてこない場合、廃棄物の処理状況を確認するとともに、都道府県知事等に報告しなければならない。

◯

[ 解説 ]

解体工事におけるカッター工法とは、ダイヤモンドを埋め込んだ円盤状の切刃(ブレード)を高速回転させて鉄筋コンクリートの部材を切断する工法で、床及び壁などの比較的薄い部材の切断に用いられる。騒音、振動、粉じんを抑制することができる。

重ね

[ 解説 ]

鉄筋の継手は、周辺コンクリートとの付着により鉄筋の応力を伝達する重ね継手と、鉄筋の応力を直接伝達するガス圧接継手、溶接継手などに大別される。機械式継手は鉄筋応力を直接伝達する継手である。

100

[ 解説 ]

日本産業規格(JIS)に規定するコンクリートの圧縮強度試験のための供試体は、直径の2倍 の高さをもつ円柱形とする。その直径は粗骨材の最大寸法の3倍以上、かつ、100mm 以上とする。(JIS A 1132)

大きく

[ 解説 ]

鉄骨工事における柱脚ベースプレートの支持方法であるベースモルタルの後詰め中心塗り工法は、一般にベースプレートの面積が大きく、全面をベースモルタルに密着させることが困難な場合、また、建入れの調整を容易にするために広く使われている。モルタルは無収縮モルタル、塗り厚さは 30mm以上50mm以内、中心モルタルの大きさは、200mm角又はφ200mm以上とする。

600

[ 解説 ]

金属板による折板葺きにおいて、重ね形の折板は、各山ごとにタイトフレームに固定ボルト締めとし、折板の重ね部は緊結ボルトで締め付ける。緊結ボルトのボルト孔は、ボルト径より 0.5 mm を超えて大きくしないようにし、その間隔は600mm 程度とする。

富調合

[ 解説 ]

現場調合のセメントモルタルの練り混ぜは、機械練りを原則とし、セメントと細骨材を十分に 空練りし、水を加えてよく練り合わせる。下塗りモルタルは、上塗りモルタルに比べ富調合とし、こてで十分に押さえ、こてむらなく塗り付ける。富調合とするのは、下地に十分に密着させるためである。

中心部

[ 解説 ]

塗装工事における吹付け塗りは、スプレーガンを塗装面から 30 cm 程度離した位置で、塗装面に対して直角に向け、平行に動かし塗料を噴霧する。噴霧された塗料は、一般に中心部ほど密になりがちであるため、一列ごとに吹付け幅が1/3程度重なるように吹付け、塗膜が均一になるようにする。

◯

[ 解説 ]

断熱工事における硬質ウレタンフォームの吹付け工法は、その主な特徴として、窓回りなど複雑な形状の場所への吹付けが容易で、継ぎ目のない連続した断熱層が得られること、平滑な表面を得にくいこと、施工技術が要求されることなどがあげられる。

垂直

[ 解説 ]

コンクリートの打継ぎ部分は構造上の欠陥となりやすいので、問題の少ない位置を選んで決定する。打継ぎ断面は面積を最小とし、せん断応力が最小となるスパン中央付近とし、主筋と垂直になるようにする。

1.4

[ 解説 ]

ガス圧接部のふくらみの直径が鉄筋径の1.4倍以上あれば母材と同等以上の継手強度が安定的に得られることが実験的に確かめられている。(建築工事監理指針5)

◯

[ 解説 ]

型枠が合板せき板の場合は、転用等による劣化を考慮し、単純梁として扱う。(建築工事監理指針5)

表

[ 解説 ]

座金は内側面取り部をナットに接する側(表)に取り付ける。(建築工事監理指針7)

150

[ 解説 ]

立上り部のアスファルトルーフィング張付けは、各層とも平場アスファルトルーフィング類に150以上張り付ける。

以下

[ 解説 ]

目地の深さがタイル厚さの1/2以上の場合は、1/2以下となるよう目地詰めを行う。(建築工事監理指針11)

図11.2.16_密着張り(ヴィブラート工法)

厚塗り

[ 解説 ]

油性塗料を厚塗りすると、上乾きし、表面が収縮してしわを生じる。(建築工事監理指針18)

◯

[ 解説 ]

張り仕舞いは、ニーキッカーで伸展しながらグリッパーに引っかけステアツールを用いて溝に巻き込むように入れる。30m2程度を超えるときはパワーストレッチャーを使用する。(建築工事監理指針19)

300

[ 解説 ]

締め固めは、川砂及び透水性のよい山砂の場合は水締めとし、透水性の悪い山砂の類及び粘性土の場合はまきだし厚さ約300mm程度ごとにローラー、ランマー等で締め固めながら埋め戻すのが原則である。(建築工事監理指針3)

◯

[ 解説 ]

寒中コンクリート工事における被覆養生は、水分の蒸発と風による影響を防ぎ、打ち込まれたコンクリートの冷却を遅らせることを目的とするため、外気温が-2℃程度以上の時期の保温養生方法としては有効であるが、初期凍害の防止を目的とするためには、打込み時のコンクリート温度を10℃以上とすることが必要である。

大きい

[ 解説 ]

鉄筋のあきは、呼び名の数値の1.5倍、粗骨材最大寸法の1.25倍、25mmのうち、最も大きい数値とする。鉄筋のあきは、鉄筋とコンクリートの付着による応力の伝達が十分に行われ、かつ、コンクリートが分離することなく密実に打ち込まれるよう過小であってはならない。

共回り

[ 解説 ]

軸回りとは、トルシア形高力ボルトで回転の反力がとれずナットが回転せずにボルトガ回転して、ピンテールが破断することである。ナットの回転とともにボルトも回転する場合とナットの回転とともに座金が回転する場合を共回りという。(建築工事監理指針7)

裏面

[ 解説 ]

改質アスファルトシートの張付けは、シートの裏面及び下地をトーチバーナーであぶり改質アスファルトを十分溶融させ、丁寧に張り付ける。張付け及びシート相互の接合に当たっては、シート端部から溶融した改質アスファルトが、はみ出すように十分溶融させて施工する。(建築工事監理指針9)

◯

[ 解説 ]

ランナー両端部の固定位置は、端部から50mm内側とする。継手は突付け継ぎとし、端部より約50mm内側に固定する。ランナーの固定間隔は、ランナーの形状や断面性能及び軽量鉄骨壁の構成等から900mm程度を限度としている。(建築工事監理指針14)

前

[ 解説 ]

ローラーブラシ塗りは、建築工事における主流の塗装工法であり、はけより1回で広い面積に対して効率よく塗装できる。隅、ちり回りは等は、小ばけや専用ローラーを用い、他の部分に対して先行して(前に)塗る。(建築工事監理指針18)

3

[ 解説 ]

木製下地に釘打ちする場合は、ボード厚さの3倍程度の長さをもつ釘を用い、頭が平らになるまで十分に打ち付ける。