試験時間:14時15分~16時15分( 2時間)

-

no image

-

no image

-

no image

[ 工事概要 ]

イ.工事名 ◯◯伏見丹波橋計画

(プロジェクト名称を記載する)

ロ.工事場所 京都府京都市伏見区丹波橋○丁目△番地

(正確な住所を都道府県名から記載する)

ハ.工事の内容

建物用途:共同住宅

(建築基準法でいう用途を記載する。× マンション)

構造:鉄筋コンクリート造

(RC造などと略さずに鉄筋コンクリート造と記載する)

階数:地上7階建、地下1階

延べ面積:16,605.59 m2

主な外部仕上げ:タイル張り

主要室の内部仕上げ:床 フローリング張り

壁・天井 ビニルクロス張り

ニ.工期:平成18年6月~平成19年11月

(できるだけ最近の物件がよい)

ホ.あなたの立場:設計監理

(主には、現場主任などであるが、

設計監理、工事監理などでも正確に記載する)

ヘ.業務内容:品質監理

(主には、施工管理、品質管理、工事総合管理であるが、

設計者、工事監理者は、品質監理等、工事に際して実際に行った内容を記載する)

①

工種名:コンクリート工事

工事の着手前に着目した工期を遅延させる要因とその理由:

前面道路幅員が狭い上に通学路であるので、工事用車両の通行制限時間があり、かつ大型車両のすれ違い通行が困難であるため、建設資材の搬入や搬出に通常よりも時間がかかる。

遅延させないために実施した内容:

生コンクリート打設時に地元の住民、警察と綿密に打ち合わせを行い、交通誘導員を現場出入口以外にも道路の要所に配置し、通行車両、通行人の誘導をスムーズに行い、予定打設数量を確実にした。

②

工種名:鉄筋工事

工事の着手前に着目した工期を遅延させる要因とその理由:

敷地が狭く、余裕がない。ストックヤードや材料加工用スペースが少なく、あらかじめ現場内に次工程の資材の準備ができない。

遅延させないために実施した内容:

現場加工を行わず、柱、梁の鉄筋加工は全て工場加工とし、搬入時には荷卸しをせず、トラック荷台で製品点検後そのままクレーンにて取り付けを行なった。

③

工種名:鉄筋工事

工事の着手前に着目した工期を遅延させる要因とその理由:

鉄筋工事の溶接継手は雨天等の影響が大きく、雨天時には中止せざるを得ない場合がある。

遅延させないために実施した内容:

鉄筋の継手に機械式継手を採用し、雨天による施工中止の影響のないものとした。

①

工種名:鉄筋コンクリート工事

合理化の方法:

現場打設のコンクリート部材をPC化を行う。

工期短縮となる理由:

雨天の影響に関わりなく製作できるので、工期を短縮することができる。

派生する効果:

工場製作とすることにより、安定した品質も確保できる。

②

工種名:型枠工事

合理化の方法:

スラブの合板型枠をフラットデッキスラブに変更する。

工期短縮となる理由:

型枠脱型の手間が省略でき、配筋工事の現場での作業量も少なくできるので、工期短縮することができる。

派生する効果:

合板型枠の切断加工に伴う端材や木くずの発生がなくなるので、建設副産物の発生抑制にもつながる。

[ 用語の説明 ]

壁や柱の型枠を組み立てるとき、その根元を正確な位置に設けるためのモルタルのこと。

[ 施工上留意すべきこと ]

モルタル漏れがないように、隙間なく正確に施工する。

[ 用語の説明 ]

エチレンプロピレンゴム等を原料とし、ガラスをサッシ内で支え、サッシの溝底とガラスとの接触を避けるとともに、適当なエッジクリアランスをガラスの掛り代を確保することを目的に使用される。

[ 施工上留意すべきこと ]

セッティングブロックの位置は、両端部からガラスの横幅寸法の1/4のところに2箇所設置し、サッシ水抜き孔を塞がないようにする。

用語の説明:

石表面をバーナーで加熱し、それを水で急冷することにより、石材を構成する鉱物の熱膨張率の違いを利用して、表面の一部をはく離させて均一な仕上げにしたもの。(建築工事監理指針)

施工上留意すべきこと:

ジェットバーナー仕上等の粗面仕上げでは出来上りの厚さで2mm以上厚くなるように設定しておく。

[ 用語の説明 ]

屋根露出防水絶縁工法で、下地面より発生する水蒸気を気中に放出する装置。

[ 施工上留意すべきこと ]

取付け間隔は、平場で 25~100m2に1個程度、立上り部で長さ 10m間隔に1個程度を目安に、装置の排出能力に応じた分担面積とする。

用語の説明:

継ぎ目のテーパーエッジをジョイントテープジョイントコンパウンドを用いて仕上げる工法。

施工上留意すべき内容:

中塗り、上塗りは各ジョイントコンパウンド乾燥後に行い、平滑に仕上げる。

[ 用語の説明 ]

鉄骨の建て方時、本締め、溶接の前に仮に締め付けるボルト。

[ 施工上留意すべきこと ]

高力ボルト継手の場合、一般的にはボルト一群に対して 1/3程度、かつ2本以上で締め付ける。

[ 用語の説明 ]

天井を吊る下地受けの金物のこと。前施工、あと施工方式がある。

[ 施工上留意すべきこと ]

インサート間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内とする。

用語の説明:

砂利地業や捨てコンクリートが打設できるよう、根切底を所定の深さに掘り揃え、平たんにする作業のこと。

施工上留意すべきこと:

床付け面が砂質地盤の場合は転圧でよいが、粘土質地盤の場合は床付け面を乱さないよう十分に注意する。乱した場合は適切な地盤改良材を混入し転圧する。

[ 用語の説明 ]

鉄筋工事の梁配筋時、梁の変形を防止するため、上下主筋の中間に平行に設置する鉄筋。

[ 施工上留意すべきこと ]

梁にスリーブがある場合は、かぶり厚さは腹筋から確保する。

[ 用語の説明 ]

仮設足場で落下物に対する保護のために、中間部に突出して取り付ける棚。

[ 施工上留意すべきこと ]

防護棚は骨組みの外側から2m以上突出させ、工事を行う部分の下10m以内ごとに設置する。

用語の説明:

2つの木材を接合するために刻んだ、ほぞや継手の総称。

施工上留意すべきこと:

種類には渡りあご、蟻かけ、当り欠け、大入れなどがあるが、いずれも構造上十分に性能を発揮するよう正確な加工と、丁寧な施工が求めらている。

用語の説明:

陸屋根の屋上やバルコニーの雨水排水用の鋳鉄製やステンレス製の金物のこと

施工上留意すべきこと:

雨水の漏水を防止するため水勾配を取る。スラブ天端から 30~50mm下げて設置する。ルーフドレン内へのアスファルトやコンクリートの流入、付着に注意する。

用語の説明:

仮設工事において、水平高さを表す墨のこと。壁面に出す。

施工上留意すべきこと:

施工において、水平、垂直は建物施工の基本。常時、確認が必要である。

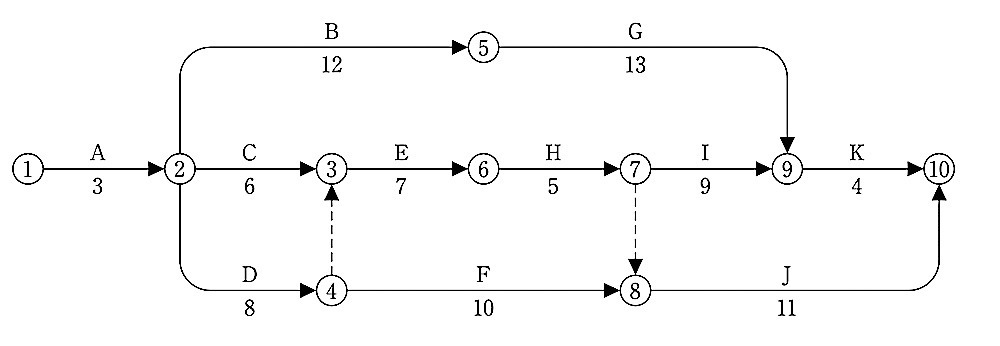

30日

[ 解説 ]

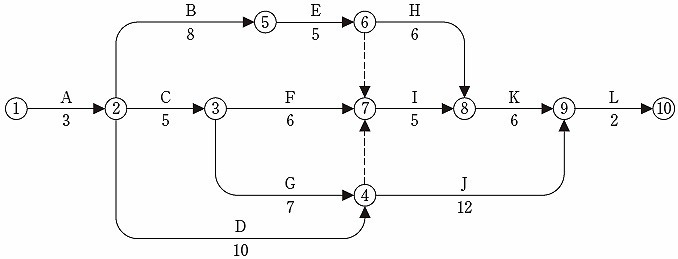

総所要日数の計算

まず、最初のイベント①の右肩に [ 0 ] と記入する。

次に、イベント②の右肩に 作業Aの作業日数3を加えて [ 3 ]と記入する。

順次、その足し算を行うが、

イベントに対してアロー(矢印)が2本以上入ってる部分のイベントについては、最大の日数を記入して上記工程表のようにクリティカルパスを得る。総所要日数は 30日となる。

A → C → G → J → L

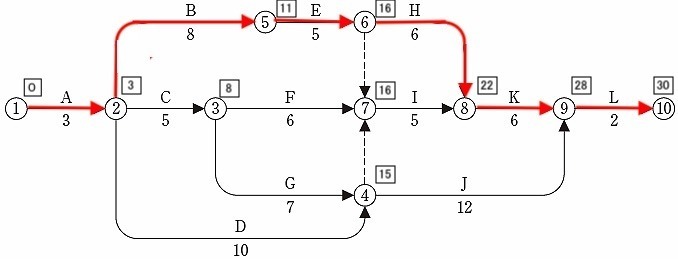

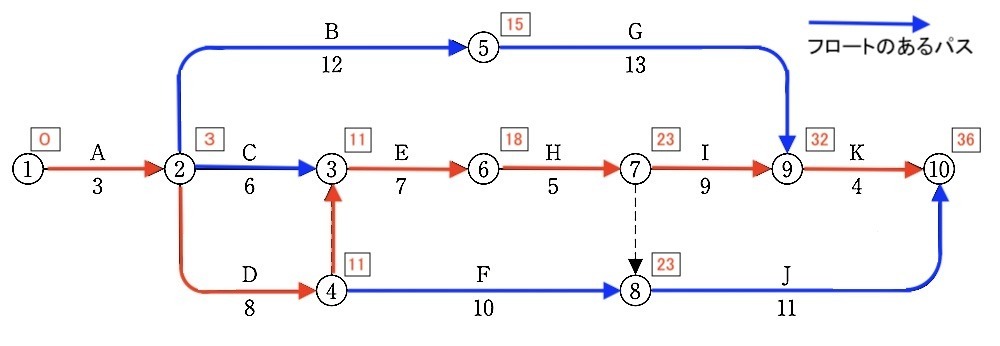

[ 解説 ]

作業C、作業Dがそれぞれ3日間遅延したときのクリティカルパス

作業C(② → ③)が3日遅延、作業日数 5日 → 8日

作業D(② → ④)が3日遅延、作業日数10日 →13日

と変更し、問1と同じ操作を行い、下記のネットワーク工程表を得る。

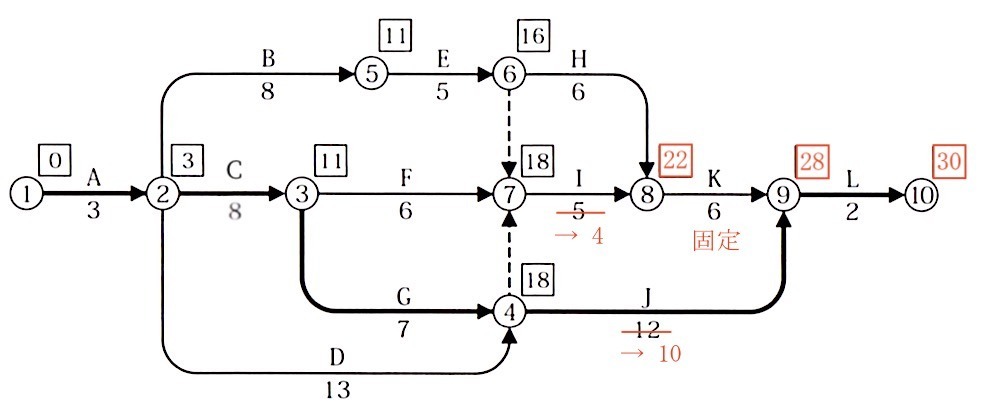

作業 Ⅰ を1日間短縮、作業Jを2日間短縮する。

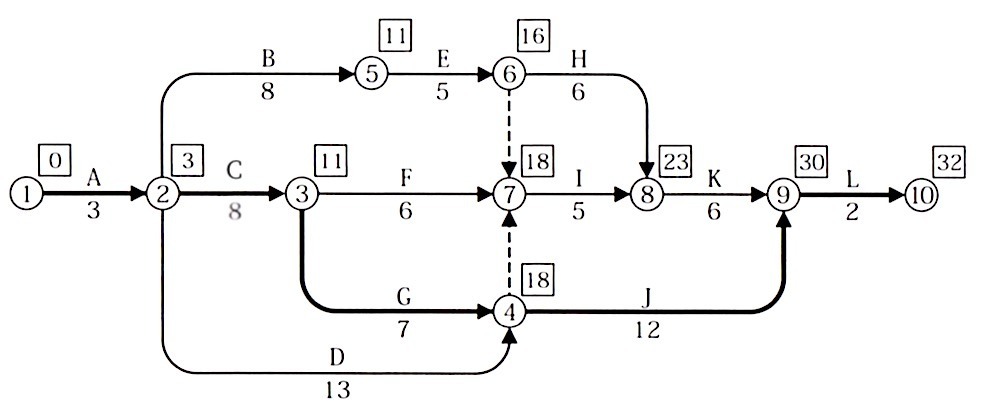

[ 解説 ]

作業C、作業Dが3日間遅延したとき、当初総所要日数にするために作業 I、作業Jは最小限何日間短縮すればよいか?

作業C、作業Dが3日間遅延であるので、問題2のネットワーク工程表をベースに考察する。

当初の総所要日数にするので、イベント⑩の右肩の数字を [30] とする。

Lの作業日数を引くと、イベント⑨の右肩の数字は [28]となる。

同様に計算して、作業 I の作業終了時のイベント⑧の右肩の数字は [22]となり、

下記ネットワーク工程表を得る。

以上の結果より作業 I を1日間、作業J を2日間短縮する。

ちなみに、右肩の□マークの数字は、次の作業の最早開始時刻(EST)という。

垂直

[ 解説 ]

コンクリートの打継ぎ部分は構造上の欠陥となりやすいので、問題の少ない位置を選んで決定する。打継ぎ断面は面積を最小とし、せん断応力が最小となるスパン中央付近とし、主筋と垂直になるようにする。

1.4

[ 解説 ]

ガス圧接部のふくらみの直径が鉄筋径の1.4倍以上あれば母材と同等以上の継手強度が安定的に得られることが実験的に確かめられている。(建築工事監理指針5)

◯

[ 解説 ]

型枠が合板せき板の場合は、転用等による劣化を考慮し、単純梁として扱う。(建築工事監理指針5)

表

[ 解説 ]

座金は内側面取り部をナットに接する側(表)に取り付ける。(建築工事監理指針7)

150

[ 解説 ]

立上り部のアスファルトルーフィング張付けは、各層とも平場アスファルトルーフィング類に150以上張り付ける。

以下

[ 解説 ]

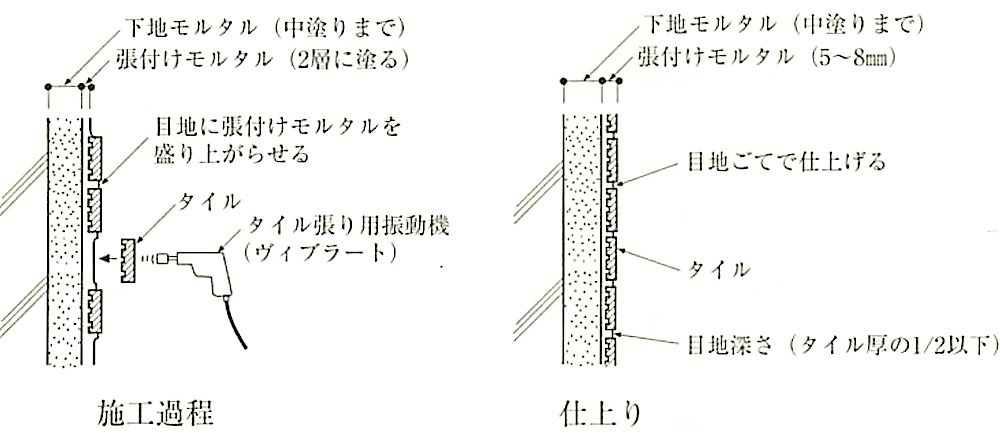

目地の深さがタイル厚さの1/2以上の場合は、1/2以下となるよう目地詰めを行う。(建築工事監理指針11)

図11.2.16_密着張り(ヴィブラート工法)

厚塗り

[ 解説 ]

油性塗料を厚塗りすると、上乾きし、表面が収縮してしわを生じる。(建築工事監理指針18)

◯

[ 解説 ]

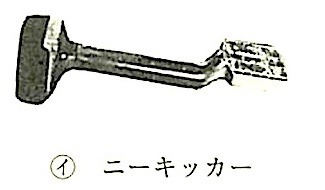

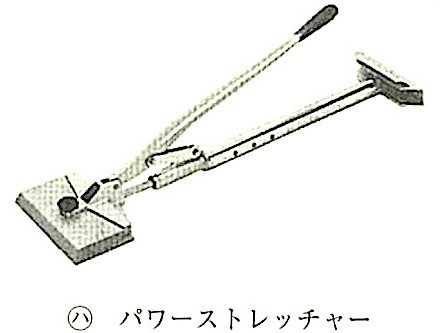

張り仕舞いは、ニーキッカーで伸展しながらグリッパーに引っかけステアツールを用いて溝に巻き込むように入れる。30m2程度を超えるときはパワーストレッチャーを使用する。(建築工事監理指針19)

誤ってる番号:③

正しい語句 :注文者

[ 解説 ]

建設業法

第19 条の2 (現場代理人の選任等に関する通知)

第1項

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為について注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を書面により注文者に通知しなければならない。

誤ってる番号:③

正しい語句 :地盤

[ 解説 ]

建築基準法施行令

第136 条の3 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

第4項

建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。

この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。

誤ってる番号:②

正しい語句 :作業

[ 解説 ]

労働安全衛生法

第14 条(作業主任者)

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、工事主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

施工の品質低下を防止するために留意したこと、

その理由及び実際に行った対策とその工種名

例1)

工種名:場所打ちコンクリート杭工事

留意したこと:杭長(支持層貫入 1dかつ1m)以上の確保(d=杭径)

理由:杭長が不足し杭が支持層に達していいないと、杭支持力が低減するため。

実際に行った対策:

・支持層と杭掘削長の確認

・アースドリルの先端トルク値及び掘削長の確認

・ドリル先端付着土とボーリング標本の照合確認

・スライム処理後検尺テープによる掘削長計測

例2)

工種名:鉄筋工事

留意したこと:ガス圧接の品質確保

理由:鉄筋継手部が不良の場合、構造耐力が保てないため。

実際に行った対策:

圧接部位に適合する圧接技術有資格者による圧接と行うとともに、技量付加試験を行った。

例3)

工種名:コンクリート工事

留意したこと:密実なコンクリートの確保

理由:コールドジョイントやじゃんか等は耐久性低下や強度不足となるため。

実際に行った対策:

コンクリート打設を連続して行うと同時に、バイブレーターを用い適切な人数の作業員を配置した。

例4)

工種名:アスファルト防水工事

留意したこと:ルーフィングシートの着実な施工(重ねしろ100mm以上の確保)

理由:施工不良に伴う施工後の漏水防止ため。

実際に行った対策:

アスファルトルーフィングの継ぎ目(縦、横とも)を確実に100mm以上の重ね合わせること、併せてドレイン回りでは増し張りを確認した。24時間以上、水張り試験を行った。

例5)

工種名:タイル工事

留意したこと:剥落防止

理由:外壁タイルの剥落による第三者災害の防止のため。

実際に行った対策:

密着張りの張付けモルタルは、1回当たりの塗り付け面積を2m2以内とし、ヴィブラートをかけ、モルタルがタイル厚さの1/2以上はみ出るまでの施工を確認した。

例6)

工種名:内装工事(長尺シート張り)

留意したこと:適切な継ぎ目処理による平たん性の確保

理由:床シートに凹凸があると、歩行の支障や汚れの原因となるため。

実際に行った対策:

長尺シートの継ぎ目部は、ビードを盛り上げて溶接し、冷却後平滑に削り取るのを確認した。

品質管理の方法とそう考える理由

例1)

品質管理の方法:

設計図書の内容を十分に理解した上で、施工計画書、各種施工要領書の作製を行い、それに基づいいた確実な施工を実施する。

理 由:

施工計画書、施工要領書により、品質管理目標や施工手順が明確化され、作業員に説明する際にも理解が得られやすくなり、施工品質の確保、向上につながる。

例2)

品質管理の方法:

施工者の定めた品質管理基準により施工し、施工後は品質を目視、試験等で確認する。

理 由:

品質管理基準をもとに工程ごとに具体的目標を明示して施工することで、良好な品質が確保できると考えたため。

例3)

品質管理の方法:

作業員用に工程ごとの品質基準を作成し、毎日の打ち合わせ時に確認することを徹底する。

理 由:

当日の作業での品質基準を目標に、作業が進み、品質を確保することができる。

例4)

品質管理の方法:

重要工程については、QC工程表を作成し、実施する。

理 由:

管理項目、管理値、注意事項、検査方法等を明示することにより、明確な作業を実施することができ、良好な品質を確保することができる。

例5)

品質管理の方法:

重要な工事については、重点管理項目を設定して、重点管理を実施する。

理 由:

管理項目、管理値、注意事項、検査方法等を明示することにより、明確な作業を実施することができ、良好な品質を確保することができる。

[ 用語の説明 ]

足場を建物に連結固定し、足場の変形、倒壊を防止する部材。足場の座屈を防止し、風荷重の水平力を負担するもので、労働安全衛生規則で設置が義務づけられている。

[ 施工上留意すべきこと ]

単管足場においては、垂直方向 5m以下、水平方向 5.5m以下。枠組み足場では、垂直方向 9m水平方以下、水平方向 8m以下に規定。取付け金物は、基準に合格したものを使用する。

[ 用語の説明 ]

鉄筋コンクリート柱の主筋の周囲の所定の位置に配置する。柱のせん断補強筋で柱の圧縮強度やじん性を高めるもの。

[ 施工上留意すべきこと ]

適正なかぶり厚をとり、隅柱の帯筋は必ず結束する。なお、末端は135°フックを付ける。

[ 用語の説明 ]

鉄骨の梁上など高所作業を行う際に、安全帯を取り付けるために設置するロープ。または、仮設的に張り渡した命綱をかけるためのワイヤロープをいう。

[ 施工上留意すべきこと ]

緩みなく張り、墜落の衝撃に耐えられるように固定する。梁を吊り上げるとき梁の上に仮止めしておく。

[ 用語の説明 ]

柱や壁などのコンクリート施工に際し、相対する型枠の間隔を一定に保ち締め付けておくためのボルト金物。

[ 施工上留意すべきこと ]

コンパネ、Pコンなどと組み合わせて、型枠のコンクリート打設時の形状を保持するために、十分に打込みコンクリートの側圧に耐える構造強度をもつものとする。

[ 用語の説明 ]

床の周囲に釘又は接着剤で固定したグリッパー(スムースエッジ)と呼ばれる取り付け金具にカーペットの端部を引っかけ、緩みのないように一定の張力を加えて張り詰める工法。

[ 施工上留意すべきこと ]

張り仕舞はニーキッカーで伸展しながらグリッパーに引っかけて固定する。

[ 用語の説明 ]

軽量鉄骨壁下地のスタッドに一定間隔に取り付け、その形状を保持するもの。

[ 施工上留意すべきこと ]

各スタッドの端部を必ず押さえるとともに、ピッチ600mm以内に取り付ける。

[ 用語の説明 ]

型枠に均等に側圧がかかるように、コンクリート打設に置いて打設物の周りを、回りながら、打設高さを2~3回に分けて打ち込む方法。

[ 施工上留意すべきこと ]

コールドジョイントを防止するために、回し打つ打設間隔を考慮する。

[ 用語の説明 ]

根切工事の一つで、独立基礎などの場合に用いられる。

[ 施工上留意すべきこと ]

良好な地盤で自立高さ以内で根切りする場合には適しているが、長期にわたる場合は表面が風化し崩れやすくなる。また1箇所、1箇所が独立しているのでそれぞれに排水が必要となる。

[ 用語の説明 ]

塗膜防水材を防水下地に直接塗りつけず、下地から浮かして施工する工法。通気緩衝シートを敷き込み、その上に塗膜防水材を塗り付ける。

[ 施工上留意すべきこと ]

通気緩衝シート張付けの際、シートの突合せ部、端部には防水処理を入念に行う。

[ 用語の説明 ]

大引は木造の1階の床組みで、根太を受ける部材。大引の下に基礎は無く、床束で支える。

[ 施工上留意すべきこと ]

通常910mm程度の間隔で根太に直角に渡し、端部は土台や大引受けに連結する。

[ 用語の説明 ]

気密工事に用いる気密シートの材料は、防湿気密層の剛性が高いとともに平面保持がよい仕上げ材である。防湿気密層を押さえたときに、重ね部分の気密精度が向上する。

[ 施工上留意すべきこと ]

気密シートを張り付けるとき、シートが緩まないよう押さえをすることが重要。また、シートどうしの重ね幅は約10cm以上必要である。

[ 用語の説明 ]

床コンクリート打設時に、硬化の程度を見計らって直ちに金ゴテなどで仕上る工法。

[ 施工上留意すべきこと ]

コンクリートのスランプは、土間コンクリートでは 8~15cm、鉄筋コンクリートスラブでは12~18cm程度とする。

[ 用語の説明 ]

通常タイルを並べ表面に30cm角程度の台紙を張ったものをユニットと呼ぶ。ユニットしたものをユニットタイルといい、1個のタイルのように取り扱う。

[ 施工上留意すべきこと ]

張付けモルタルには混和剤を使用し、張付けはタイルに見合った張付けモルタルを用い、ユニット裏面全面に「こて」で圧着して塗り付け、縦横及び目地幅通りをそろえて張り付け、張付けモルタルがはみ出すまでたたき締める。

[ 用語の説明 ]

予熱は、低温割れの防止、硬化組織の生成防止、延性、じん性などの機械的性質の向上、変形、残留応力の低減、ブローホールの発生防止など、溶接の品質の向上に必要なもの。

[ 施工上留意すべきこと ]

予熱は、その温度とともに範囲も大切である。溶接部両側 50mm程度の位置で、表面温度計、温度チョークなどを用いて計測、温度管理が重要である。

クリティカルパス

A → D → E → H → I → K

[ 解説 ]

クリティカルパスとは、該当するネットワーク中で最も日数を要する経路のことをいい、その日数が総所要日数である。

作業の開始と終了のときに付ける◯印をイベントという。

→ をアロー(矢線)といい、矢線の上に作業名、下に所要日数が記載される。

このイベントと矢線と作業名、所要日数をまとめてアクティビティという。

アクティビティが連結されて、ネットワーク工程表が作成される。

①全イベントの右上に□を表示する。(形は□でなくてもよい)

②最初のイベント①の□に 0 を記入し、最初の作業Aの最早開始時刻とする。

③イベント番号の若い順に、□(最早開始時刻)と所要日数との和を記入する。

これが各作業の最早開始時刻となる。

④2本以上の矢線がイベントに流入するときは、そのうちの最大値を最早開始時刻とする。こうして計算した、最終イベントの最早開始時刻が工期(クリティカルパス)となる。

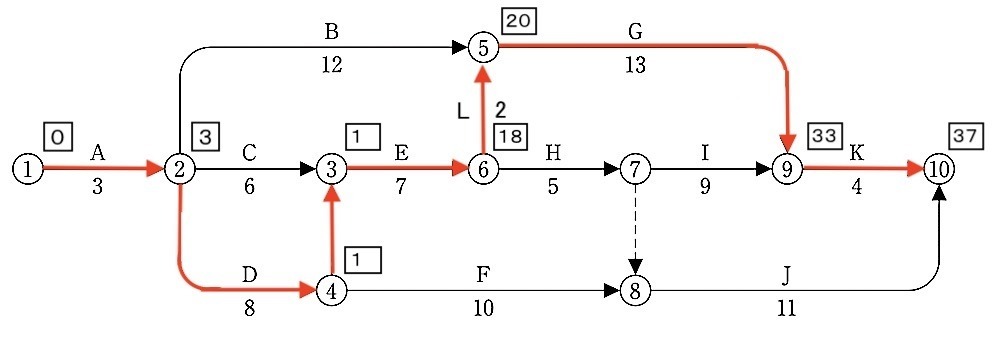

37日

[ 解説 ]

総所要日数(LST)の計算

① → ② → ④ → ③ → ⑥ → ⑤ → ⑨ → ⑩

= A → D → E → L → G → K

=3 + 8 + 7 + 2 + 13 + 4

=37 日

作業Lが発生する前の作業Bのフリーフロート(余裕時間)

= 0 日

作業Lが発生した後の作業Bのフリーフロート

= 5 日

[ 解説 ]

総所要日数(LST)の計算

作業 L が発生する前と発生した後の作業B のフリーフロート(余裕時間)の日数

作業 L が発生する前の作業Bのフリーフロート(余裕時間)=0

作業Bはイベント②~⑤間。①~⑤間で日数を比較考察する。

最速日数 = ① → ② → ⑤

= 3 + 12 = 15 日

最遅日数 = ① → ② → ⑤

= 3 + 12 = 15 日

フリーフロート = 最遅日数 - 最早日数

= 15日 – 15日 = 0日

作業Lが発生した後の作業Bのフリーフロート = 5日

イベント①~⑥間で日数を比較考察する。

最速日数 = ① → ② → ⑤

= 3 + 12 = 15 日

最遅日数 = ① → ② → ④ → ③ → ⑥

= 3 + 8 + 7 + 2 = 20 日

フリーフロート = 最遅日数 - 最早日数

= 20日 – 15日 = 5日