14�� �K���X

16.14.1 �K�p�͈�

���̐߂ł́A��Ƃ��Č���Ɏ��t����K���X�H����ΏۂƂ��Ă���B

�K���X�́A�ߔN�O���ނƂ��Ă����p����A���̗p�r���L�����Ă���B�Ⴆ�A���^���J�[�e���E�H�[���ł͊J�����ȊO�ɂ��g�p����A�A�g���E����g�b�v���C�g���`�����Ă���B�܂��A����g�ɔ[�߂�̂ł͂Ȃ��A�ǖʂ��K���X�݂̂Ō`�������_�x���H�@�iDPG�H�@�Ƃ��Ă��B�j�����o�����Ă���B

16.14.2 �ށ@��

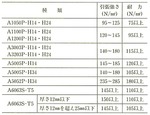

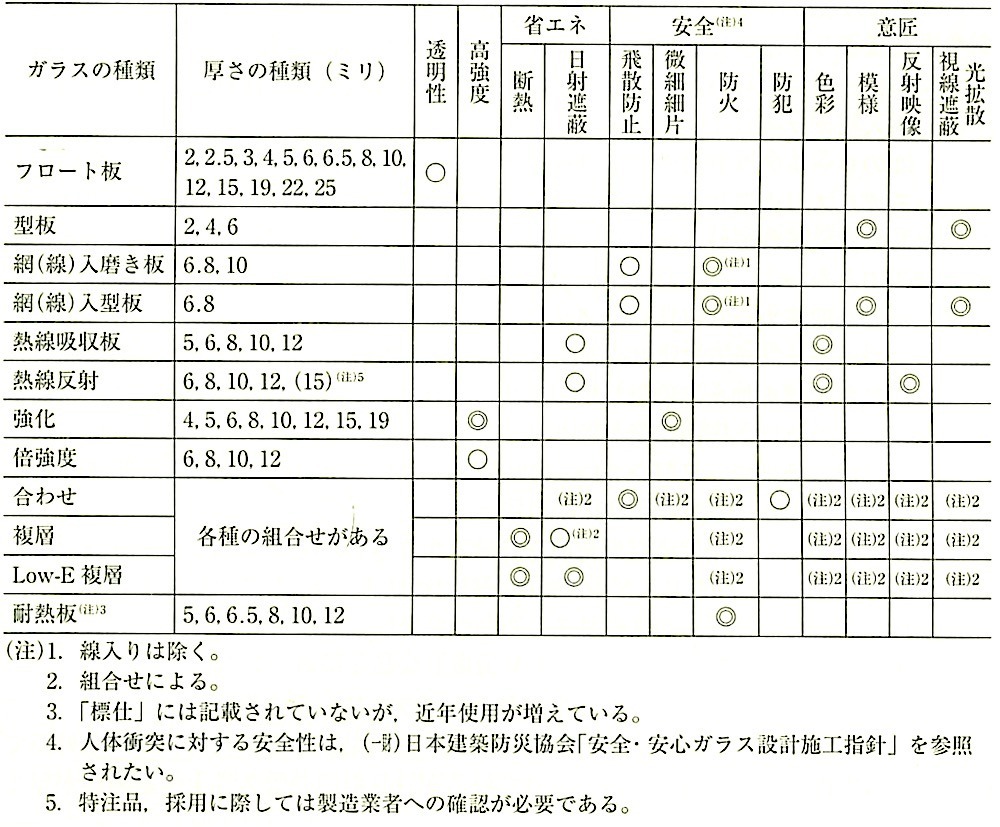

(a) ���z�p�K���X�̎�ނƌ����y�ѓ������A�\16.14.1�Ɏ����B

�Ȃ��A�K���X�̌������u�~���v�ƕ\������ꍇ�́A���i�L���ł����āA���@�P�ʂ́umm�v�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ���B

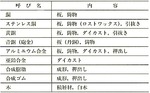

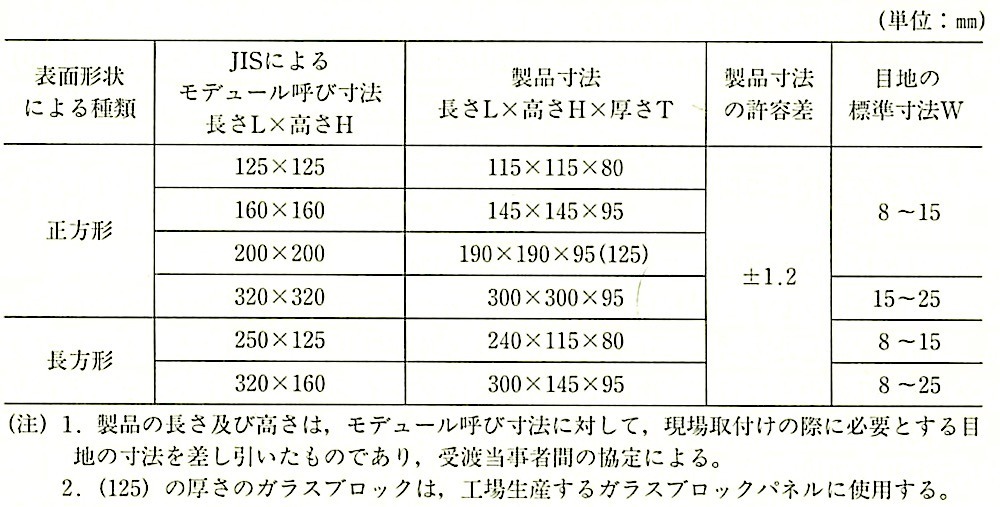

�\16.14.1 �K���X�̎�ނƌ����y�ѓ���

(b) �K���X�����̐ݒ�

�O���ɖʂ��钠�ǂɎg�p����K���X�̌����́A����12�N���ݏȍ�����1458���ɒ�߂��Ă���i16.1.7 (d)�Q�Ɓj�B

�܂��A����12�N���ݏȍ�����1458���ɂ����ēK�p���O�ƂȂ��Ă��镔�ʁi����13m�ȉ��j�ɑ��镗���͂ɂ��āA�Ɏq����ł́A����12�N���ݏȍ�����1458���ɒ����v�Z�������̂܂ܓK�p���邱�Ƃ��Ă��Ă���B

�Ȃ��A�u�W�d�v�̓K�p�͈͊O�ł͂��邪�A2�`3�ӎx����Ԃ̃K���X�y�ѓ_�x���H�@�iDPG�H�@�Ƃ��Ă��B�j���̏ꍇ�ł́A�K���X�����̎Z����K���X���[�J�[�̒�Ď����A�J�^���O��Z�p�����Ɍf�ڂ���Ă���̂ŁA�Y������ꍇ�ɂ͎Q�l�ɂ���Ƃ悢�B

(c) �K���X�̊T�v

(1) �t���[�g�K���X�iJIS R 3202�j

�n�������K���X�i��1,600���j��n�Z���������i���j�̏�ɕ����ׂĐ�����t���[�g�V�X�e���ɂ�萶�Y����铧���A���A�ɂ߂ĕ����ȃK���X�B

���݁A���ʂ���K���X�̎嗬�ł���B�����́A2�~������25�~���܂�14��ނ���B����K���X�� JIS R 3202�̕����� A�ɋK�肳��Ă���B

(2) �^�K���X�iJIS R 3203�j

2�{�̐���[���[�̊ԂɁA���ڗn�������K���X��ʂ��Đ����郍�[���A�E�g�@�ɂ�萶�Y�����K���X�B�����̃��[���[�Ō^�t�������B

�^�́A�����̂��̂�����ނɐ�������Ă���A�I���ɂ͒��ӂ��K�v�ł���B

(3) �Ԑl�K���X�iJIS R 3204�j

(2)�̃��[���A�E�g�@��2�{�̃��[���[�̊ԂɁA�����ɖԁi���j��}�����Đ��Y�����K���X�i�Α���Ƃ������B�j�B�ԓ��K���X�́A�h�ΐݔ��i������h�Όˁj�p�Ƃ��ĔF�肳��Ă��邪�A�����K���X�͖h�ΐݔ��i������h�Όˁj�p�Ƃ��Ďg�p�ł��Ȃ��B

(4) �M���z���K���X�iJIS R 3208�j

�t���[�g�V�X�e���ɂ�萶�Y�����K���X�ŁA�K���X���ޗ��ɓ��ˋz�������ɗD�ꂽ�����������A���F�����������K���X�B

�K���X�̐F�́A�������Y�i�̓O���[���݂̂ł���B

�M���z�����ʂŁA���˂� 30�`40�����x�z�����A��[���ׂ̌y�����ʂ�����B

(5) �M�����˃K���X�iJIS R 3221�j

�K���X�̕Жʂɋ����̔��˔�����t���A���Y�����K���X�B�~���[���ʁA���������Ղ�A���ۂ̂܂Ԃ�����Ǖ��I�ȏ����̖h�~�A��[���ׂ̌y�����ʓ�������B

���݁A����2��ނ̐��@������B

�@ �I�����C���M��

�t���[�g�V�X�e���ɂ�萶�U�����K���X�ɁA���̏���̑O�H���ŁA�������X�v���[���鐻�@�B���ːF���́A�V���o�[�n������B���˖��́A���O���ł��������ł��g�p�ł���Ƃ���Ă��邪�A���˖��̑ϋv����A���������]�܂����B

�A �X�p�b�^�M���q���Ղւ����M�����˃K���X�r

�t���[�g�K���X�i�������̂��A����̐��@�ɐؒf���A�^��e����ɓ���A�d���������ċ���������t���鐻�@�B

�I�����C���M���ɔ�ׂĔ��˖��̔��˗��������A�M���z�����������B��ʂɂ́A�����\�M�����˃K���X�ƌĂ�Ă���B

���ːF���́A�g�p��������ɂ�葽�ʂŁA10����̂��̂��s�̂���Ă���B���˖��́C�������Ɍ��肳���B

(6) ���킹�K���X�iJIS R 3205�j

2���ȏ�̃K���X�̊Ԃɐڒ��͂̋�����������t�B�����i���Ԗ��j�����݁A���������Őڒ����A���Y�����K���X�B���ނɂ́A���������𒍓����A�ڒ�������̂�����B

�j�����Ă����Ԗ��ɂ���Ĕj�Ђ̑啔������U���Ȃ�����������B

�p�r�́A�Z���w�Z�p�̈��S�K���X�̂ق��A���w�K�̃o���R�j�[�̎肷��⒆�Ԗ�����X�ς��������p��������B�g�p����K���X�́A�����Ƃ���JIS�ɋK�肳�����̂̑g�����ł���A���i�̎�ނ͑���ɂ킽��B�܂��A�ϊђʐ��ɗD�ꂽ�������Ԗ����g�p�������킹�K���X�͖h�ƍ��킹�K���X�Ƃ��Đ��i������Ă��邪�A�n�k����䕗���̔��ɑ��Ă��h�Џ�̌��ʂ�����B

(7) �����K���X�iJIS R 3206�j

�K���X�������F�� 650�`700�����x�܂ʼn��M�����̂��A���\�ʂɋ�C�𐁂��t���}�₵�ăK���X�\�ʕt�߂ɋ������k���͑w���`�����A�ϕ������x��� 3�{�ɍ��߂��K���X�B�j�����̔j�Ђ́A�ח���ɂȂ�̂ʼns���Ȕj�Ђ͐����ɂ�������������B�����^�K���X�́A�^�̉��ʓx���������Ȃ����̂Ɍ�����B

�M������̃K���X�́A�ؒf���H�͂ł��Ȃ��B

�p�r�́A�g�̂Ȃ������K���X�h�A��肷�蓙�̂ق��A�Z���w�Z�p�̈��S�K���X�A�_�x���H�@�iDPG�H�@�Ƃ��Ă��B�j��������B

�����K���X�����ł́A�\�ʂ̈��k�͂Ɠ������̈����͂��o�����X��ۂ��Ă���A�����ߒ��ō����������ׂȈٕ��ɋN�����鏝��\�ʂ̏����������āA���k���͑w���i�K���X����1/6�j���ē����̈������͑w�ɒB����ƁA���J�o�����X������O�͂�������Ă��Ȃ���Ԃł��s�ӂɔj�����邱�Ƃ�����B��������R�j�]�ƌĂ�ł���B

�����K���X���j������Ƃ��ɂ́A��u�ɂ��ăK���X�̑S�ʂ��ׂ�������̔j�ЂɂȂ邪�A�������ꂸ�ɉ�ƂȂ��ĒE�����邱�Ƃ�����B���̂悤�ɋ����K���X���j�����E�����Đl�ɂ����킹�邨���ꂪ����ꍇ��A�j�����ɐl���]������댯��������ꍇ�ɂ́A�������킹�K���X�d�l�ɂ���Ƃ悢�B

�g�p�ɍۂ��ẮA�Ɏq����u�����K���X�E�{���x�K���X�g�p������v�����Q�l�ɂ���Ƃ悢�B

���R�j����h�����߂̎�i�Ƃ����A�������Ƀq�[�g�\�[�N���������{���邱�Ƃ��L���ł��邪�A�j�����[���ɂ���Z�p�͌��݂̂Ƃ���Ȃ��B�q�[�g�\�[�N�����Ƃ́A�������H��ɍĉ��M���������{���A�����K���X�ɔ��ׂȕs�������܂܂�Ă����ꍇ�A�����I�ɔj����������@�Ă���B

(8) �{���x�K���X�iJIS R 3222�j

�����K���X�Ɠ��l�ȉ��M�������s���A�ϕ������x��� 2�{�ɍ��߂��K���X�iHS�K���X�Ƃ��Ă��B�j�ł���B�M������̃K���X�́A�ؒf���H�͂ł��Ȃ��B

�j�����̔j�Ђ́A�t���[�g�K���X�̊�����ɋ߂��`�Ԃł���B�p�r�́A��ʑ��K���X�p�ł��邪�A�t���[�g�K���X�ł͌������s������悤�ȕ����͂��傫���A���A�J���ʐς��傫�����ʂɎg�p����B

�{���x�K���X�͔M���������Ă����邽�߁A���_�㐻���ߒ��ō����������ׂȈٕ��ɋN�����鎩�R�j���͋N���蓾��B�ʏ�A�{���x�K���X�ɂ̓q�[�g���j�N�[�����͍s��Ȃ��B

�g�p�ɍۂ��ẮA�u�����K���X�E�{���x�K���X�g�p������v�����Q�l�ɂ���Ƃ悢�B

(9) ���w�K���X�iJIS R 3209�j

��ʂ�2���̃K���X���X�y�[�T�[�ň��̊Ԋu�i��ʂ�6����12mm�j�ɕۂ��A���̎��͂��ށi��ʂɃu�`���S�����j�Ŗ����A�����Ɋ�����C�i�����̈��͂͊O�C���ɋ߂��B�j�������K���X�ł���B

�Ȃ��A���݂ł́A����w���̃K���X�ʂɓ���������R�[�e�B���O���Ēf�M���y�ѓ��ˎՕ��������߂����i�ł���Low-E���w�K���X�i���ˎ擾�^�F�K�x�ɓ��˔M���̂����銦��n�ɓK�����^�C�v�A���ˎՕ��^�F�����ւ̓��˔M�̐N����ጸ���鉷�g�n�ɓK�����^�C�v�j�������g�p�����悤�ɂȂ����B�܂��A����ɕ����ē�����^��ɂ����^��K���X������ɃK�X���������i������B

�g�p����K���X�́A�����Ƃ���JIS�ɋK�肳�����̂̑g�����ł���A���i�̎�ނ͑���ɂ킽��B�܂��A�f�M���ʂ������A��g�[���ׂ̌y�����ʂƌ��I�h�~���ʂ�����B

(10) �ϔM�K���X

�ԓ��K���X�ȊO�Ŗh�ΐ��\��L����K���X�ł���A��c���h�K���X�A�ϔM�����K���X�A�ϔM���i���K���X������B

�����ɂ��ẮA�u�W�d�v�ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ����ߔN�g�p�Ⴊ�����Ă���B�h�ΐݔ��ɂ����āA��\���ޗ��Ƃ��Ĉʒu�t�����Ă���A�܂��A�i��ɂ���Ă͓���h�ΐݔ��̔F����т�L������̂�����B

�ڍׂɂ��ẮA�������Ɋm�F����Ƃ悢�B

�i���ɂ��ẮA(-��)�J�[�e���E�H�[���E�h�ΊJ��������A�Ɏq����y�уK���X�u���b�N�H�Ɖ��߂��u�ϔM�K���X�i���K�i�v������B

�ϔM�K���X�őϔM�����K���X�́A�M���������Ă��邽�߁A�����ߒ��ō����������ׂȈٕ��ɋN�����鎩�R�j���͋����K���X���l�ɋN���蓾��B�������̃q�[�g�\�[�N�����A�j���E�����̈��S���A�͂ߑւ����̃����e�i���X�����\���ɍl�����邱�Ƃ��]�܂����B

(d) �K���X���ߍ�

����g�ɔK���X���Œ肳���A���A�K���X�̑ϕ������A����Ƃ��Ă̋C�����A�������y�ёϐk�������m�ۂł�����̂������B

�ޗ��i�H�@�A�R�X�g�Ƃ��A������B�j�́A���̂��̂����邪�A�e�퐫�\�͂��ꂼ�����������̂ŁA�w��͓��L�ɂ��B

�������A�h�ΐݔ��Ɏg�p����K���X�̗��ߍނ́A���z��@�Ɋ�Â��h�ΐ��\�̔F������ޗ��Ɍ��肳��A�܂��A���a46�N���ݏȍ�����109���ł́A�u���ǂƂ��đ��ɃK���X����̂͂߂��낵�ˁi�ԓ��K���X����̂��̂������B�j��݂���ꍇ�ɂ����ẮA�d�����̃V�[�����O�ނ��g�p���Ȃ����ƁB�i��������������B�j�v�Ƃ��Ă���B

(i) �V�[�����O��

JIS A 5758�i���z�p�V�[�����O�ށj�ɋK�肳���^�C�vG���p�����邪�A���̓K�p����9��7�߂��Q�Ƃ���B�܂��A�e�퐫�\���m�ۂ��邽�߂ɂ́A�V�[�����O�ނ̏[�U���i�ڒn���j�Ɉ��̐���������B

(ii) �O���C�W���O�K�X�P�b�g

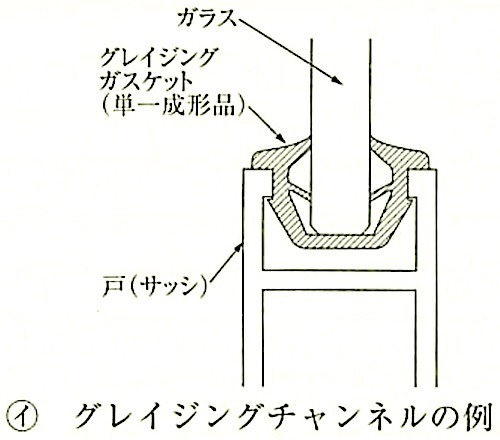

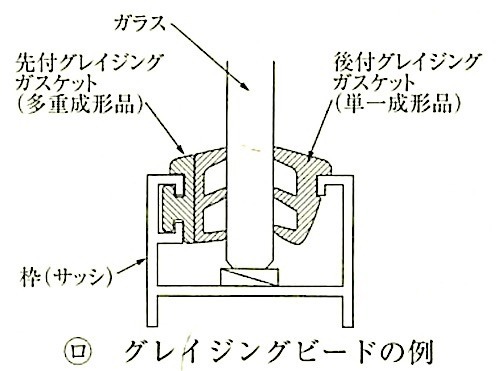

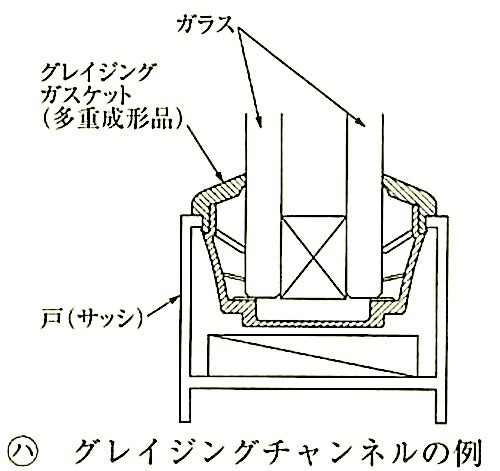

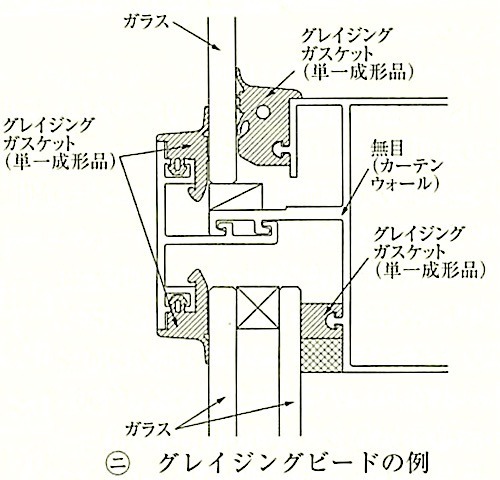

JIS A 5756�i���z�p�K�X�P�b�g�j�t����JA�i�Q�l�j�m ���z�p�K�X�P�b�g�̎�� �nJA.2�ɋK�肳���O���C�W���O�K�X�P�b�g�iGl�j�ɂ́A�}16.14.1�Ɏ����O���C�W���O�`�����l���A�O���C�W���O�r�[�g��2��ނ�����B

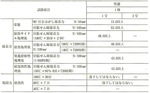

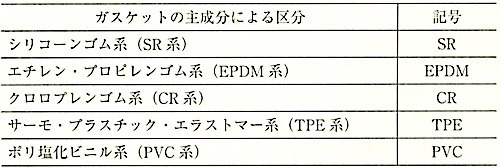

�K�X�P�b�g�̍ގ��́AJIS A 5756 4.4�m�听���ɂ��敪�n�\4�ɋK�肳���5��ނ�����i�\16.14.2�Q�Ɓj�B

(iii) �\���K�X�P�b�g�́u�W�d�v17�͂��Q�Ƃ���B

�\16.14.2 �K�X�P�b�g�̎听���ɂ��敪�iJIS A 5756 : 2013�j

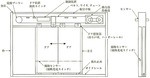

�}16.14.1 �O���C�W���O�K�X�P�b�g�̗�iJIS A 5756 : 2013�j

(e) �Z�b�e�B���O�u���b�N

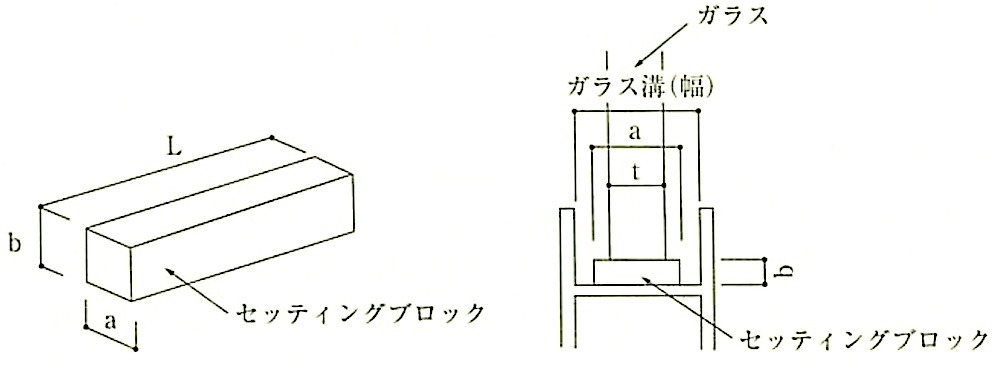

����ӂ̃K���X�a���ɒu���A�K���X�̎��d���x���A����ƃK���X�̐ڐG��W���鏬�Ђł���A��ʂɃK���X�̉������@�̂����悻1/4�̏���2�ӏ��ݒu����B

�Ȃ��A�J�����A�����ΐS�������Ď���]���y�т��Ă��ׂ�o�����ł́A�ː�ɃK���X�d�ʂ������Ȃ��H�v�Ƃ��āA���ߖT�̉����܂��ƌː�̏c���܂��ƂɃZ�b�e�B���O�u���b�N��ݒu���邱�Ƃ�����B

�ޗ��́A�N�����v�����S���n�AEPDM�i�G�`�����v���s�����S���j�n�A�����r�j���n������A�|���v���s������������A��ʂɁA����6�~���ȏ�̔�r�I�傫���K���X�ɂ́A�N�����v�����S���n���A������y���K���X�ɂ́A�����r�j���n���g�p���邱�Ƃ������B�|���v���s�������͎���������̃Z�b�e�B���O�u���b�N�Ƃ��Ďg�p�����B

�Ȃ��A�K���X���ߍނ��V���R�[���n�V�[�����O�ނƂ��A�Z�b�e���O�u���b�N�ɃN�����v�����S���n����EPDM�i�G�`�����v���r�����S���j�n���g�p����ꍇ�́A�Z�b�e���O�u���b�N�ޗ��̉Y�܂ɂ��A�V�[�����O�ނ��ϐF���錴���ƂȂ邽�߁A�σV���R�[���^�C�v�̍ޗ������L����邩�A���̓V�[�����O�ނƃZ�b�e�B���O�u���b�N�Ƃ�ڐG�����Ȃ��H�v������Ă��邱�Ƃ��m�F���邱�Ƃ��K�v�ł���B

�Z�b�e�B���O�u���b�N�̌`�@�́A�ʏ�A�����ɂ���߂�B

����ɁA���킹�K���X�̒��Ԗ��╡�w�K���X�̕����ޓ��Ɉ��e����^���Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�Z�b�e�B���O�u���b�N�̍ގ��Ƒ��̗L�@�ނƂ̓K�������m�F���邱�Ƃ��K�v�ł���B

L = W / ( n × t × f�j�@�������At �� a�Ab / a �� 1�AL �� b

L�F�Z�b�e�B���O�u���b�N1�̒����icm�j

W�F�K���X�̂̎��� �i N �j

n�F�Z�b�e�B���O�u���b�N�̌��i��ʂ�2�ӏ��j

t�F�K���X�̌����icm�j

f�F�Z�b�e�B���O�u���b�N�̋��e�d�i N/cm2�j

�@�N�����v�����n�AEPDM�n�A�|���v���s�������� 50�A

�@�����r�j���n�� 30

a�F�Z�b�e�B���O�u���b�N�̕��icm�j

b�F�Z�b�e�B���O�u���b�N�̌����icm�j

5�~���K���X��1.5m2�̑��K���X�ɉ����r�j���n���g�p����ꍇ

t = 0.5�@

����āAW= 0.5 × 1.5 × 104 × 2.5 × 10-3 × 9.8 �� 190 (N)

n = 2�Af =30�i�����r�j���n�j

�����L= 190 / ( 2 x 0.5x 30 ) �� 7(cm)

a�́At + ( 0.6�`1.0) �� 1.2 (cm)�A

b �� a���

b�́A0.6�`0.8 (cm)

����āAL × a × b�́A

7 × 1.2 × 0.8 (cm)�ƂȂ�B

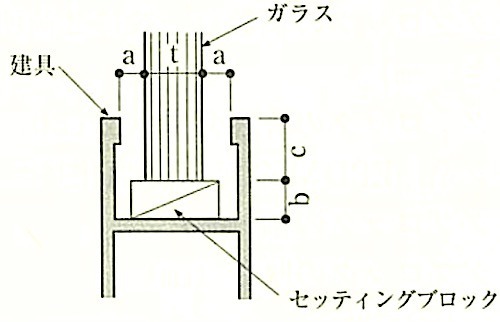

16.14.3 �K���X�a�̐��@�C�`��

(a) �K���X�a�̐��@�A�`��Ƃ́A�}16.14.2�Ɏ����ʃN���A�����X(a)�A�G�b�W�N���A�����X (b) �Ɗ|��� (c) �̐��@�A�`����w���A�u�W�d�v�\16.14.1�ɕK�v�Ȓl����߂��Ă���B

��ʂɘg������ 70�y��100mm�̃A���~�j�E��������ł́A�u�W�d�v�\16.14.1�̒l��W���Ƃ��Ă���B�����̒l�́A�u�W�d�v16.2.2(b)�̊O���ɖʂ���A���~�j�E��������̎��A�AB�y��C��ɍ��v���A�܂��A�ϐk���́A16.1.7(a)(6)���RC������SRC����z�肵�����́i�w�ԕό`�p��1/300���x�j�ł���B���������āA�w�ԕψʂ��傫���k���́A�u�W�d�v�\16.14.1�́A���̂܂ܓK�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ������B�܂��A�K���X�Ɏ�X�̋@�\���lj�����Ă���ꍇ�͕ʓr�������K�v�ł���B

�����̐��@�̈Ӗ��́A���̂Ƃ���ł��邪�A�v�����\�ɂ���ĕK�v���@���ς��A�T�b�V�g�̌����ݐ��@�ɉe�����邽�߁A�w��͓��L�ɂ��B

�Ȃ��A���Ⴂ�ˁA�Ј��˂�グ�����˓��̏�q�ł́A�g������70mm�̃T�b�V�ɂ����āA�ʃN���A�����X��5mm�ȏ�m�ۂ��邱�Ƃ�����̂ŁA�u�W�d�v�\16.14.1�́i���j�ɂ���悤�ɔr���@�\��݂��ĖʃN���A�����X��3.5mm���x�Ƃ���ꍇ������B

�}16.14.2 �K���X�a�̐��@

(1) �ʃN���A�����X(a)

����̋C�����A���������m�ۂ��邽�߁A�K���X���ߍނ̋@�\���\���ɔ����ł��鐡�@�ł���B���������āA�K���X���ߍނ̎�ނɂ���āA���R�ς��l�ł���B�Ⴆ�A�K���X���ߍނ��V�[�����O�ނ̏ꍇ�́A�V�[�����O�ނ̊m���ȏ[�U���ł���l���A�ŏ��l�ƂȂ�B�܂��A�O���C�W���O�K�X�P�b�g�̏ꍇ�́A�K�X�P�b�g�̌`��ɍ������l���K�v�ɂȂ�B

(2) �G�b�W�N���A�����X (b)

����̑ϐk���i�w�ԕψʒǏ]���j���m�ۂ��A���A�K���X�̂͂ߍ��݂������Ȃ��s���鐡�@�ł���B�܂��A����̉��ӂł́A�Z�b�e�B���O�u���b�N�̌������m�ۂ��鐡�@���K�v�ƂȂ�B

�ϐk���ɂ���܂�l�́A�����ό`�ʂɂ�茈�܂�A���̕ό`�ʂ͌���̊J�`�Ԃɂ���ĈقȂ�i16.1.7(a)(6)�Q�Ɓj�B

�K���X�̂͂ߍ��݂ɂ���܂�l�́A����̃K���X�͂ߍ��`���ɂ���ĈقȂ�B

�G�b�W�N���A�����X�̒l�́A�l�������`���ł́A�ϐk���ɂ���܂�l�Ō��܂�B�܂��A���Ԃ��ŃK���X���͂ߍ��ތ`���ł́A�K���X�̂͂ߍ��݂ɂ���܂�l�i���Ԃ����ł��鐡�@�j�Ō��܂�B

(3) �|���(c)

����̋C�����A���������m�ۂ��邽�߁A�K���X���ߍނ̋@�\���\���ɔ����ł����A�K���X�̑ϕ��������m�ۂ��鐡�@�ł���B�܂��A�K���X�̏��������܂ɂ�莺����������Č����Ȃ����Ƃ������Ƃ��邱�Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����̋C�����A�������́A�ʃN���A�����X�Ɠ��l�K���X���ߍނ̎�ނɂ���āA�ς��l�ł���B�V�[�����O�ނ̗k���ɂ́A�o�b�N�A�b�v�ނ̐��@�A�`����e������B

�K���X�̑ϕ������́A�������ɃK���X�������ŁA�g����O��Ȃ����߂ɕK�v�ƂȂ鐡�@�ŁA���R�����͂̑傫���ƃK���X�����ɂ���ĕς��l�ł���B

�K���X�̏����������邩�ǂ����́A�|���ɃK���X���ߍނ̃K���X�a���̓ˏo���@���������l�ɂ�邽�߁A���R�K���X���ߍނ̎�ނɂ���ĕς��A��ʂɃO���C�W���O�K�X�P�b�g�̏ꍇ���A�V�[�����O�ނ̏ꍇ���ˏo���@���傫���B

(b) �������E

�O���ɖʂ��錚��Ƃ́A�J�|��̕��ʂ�z�肵�Ă���B

���w�K���X�A���킹�K���X�y�іԁi���j���K���X�̏��������́A���̗��R�ɂ��A�����ɐ��ƐڐG���邱�Ƃ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

(i) ���w�K���X�ł́A2���̃K���X�̊ԂɎg�p����Ă��镕���ނ̐ڒ����\�������̉e�����A�ቺ���邨���ꂪ����B

(ii) ���킹�K���X�ł́A2���̃K���X�̊ԂɎg�p����Ă����������t�B�����������̉e�����A����������A�͂��������肷�邨���ꂪ����B

(iii) �ԁi���j���K���X�ł́A�K���X�̏����ɓˏo������ނ������̉e���Ŕ��K���邨���ꂪ����B

���������āA���̏����ɓK�����錚��ł́A���[�K���X���̃K���X���ߍނɕs��������A����̃K���X�a���ɉJ�����Z�������ꍇ�A���₩�ɉJ����r�o���邽�߁A����̉��g�ɐ������E��݂��邱�ƂƂ��Ă���B

�������E�̒��a��6mm�ȏ�Ƃ���̂́A�J��������o��ŏ��l�ł���B�܂��A�������E����J�����Z�����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł���B

�������E��2�ӏ��Ƃ���̂́A����̉��g�����S�Ȑ����Ƃ͌���Ȃ����Ƃ�z�肵�����̂ł���A�܂��A�Z�b�e�B���O�u���b�N��g���̓ˋN�����J���̔r�o�������~�߂邱�Ƃ��z�肳���ꍇ�́A�Z�b�e�B���O�u���b�N���͓ˋN���̒��Ԃ� 1�ӏ��lj�����B

16.14.4 �H�@�@

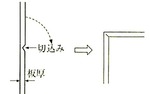

(a) �K���X�̐ؒf�A��������

(1) �K���X�̐ؒf�́A�K���X��ƌĂ��H��ɂ���ăK���X�\�ʂɏ������A���̏��ɉ����Đ܂芄���Ƃł���B�N���A�J�b�g�q�N���[���J�b�g�r�Ƃ́A�܂芄������Ԃ̂��ꂢ�Ȑؒf�ʁi�����j�������AJIS�ɋL�q����鋖�e���x����،����_���Ȃ���Ԃ��w���B�������A10mm������K���X�ŁA���̍L�����قȂ��ԂŐ܂芄��ƁD�ؒf�ʂ��߂ɂȂ邱�Ƃ�����B

�傫�ȌX�́A�G�b�W�N���A�����X�̊m�ۂɎx�ۂ�����A�܂��A�ؒf�ʂ̑傫�Ȍ��������M���ꓙ�̗v���ƂȂ�̂ŁA�C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�C���́A�e����i F120�`200���x�̎��������j�ōs���̂���ʓI�ł���B

(2) �K���X�̒[��������g�ɂ̂ݍ��܂Ȃ��[�܂�́A��ʓI�ł͂Ȃ����A�Ⴆ�A�����̏o�G���ŋ����ɏc�g��݂����A�K���X�������A�K���X�Ԃ��V�[�����O�ނŘA��������ꍇ��1�K�G���g�����X�ɐ݂���K���X�X�N���[���H�@�q�K���X�����H�@�A���u�K���X�H�@�r�̏ꍇ���Y������B

������̏ꍇ���A�K���X�ؒf�ʂ��A�V�[�����O�ނ̐ڒ��ʂł�������A�l�̎�ɐG��镔���ƂȂ�B���������āA�{�H������S������A�������H���K�v�ɂȂ�B�d�グ�̒��x�́A���L���K�v�ł���B�V�[�����O�ނ̐ڒ��ʂƂȂ镔���̎d�グ�̒��x�́A�e����i F120 �` 200���x�̎��������j���͂�����i����300���x�j���A�܂��A�l�̎�ɐG��镔���̎d�グ���x�́A�����i ����500���x�j����ʓI�ł���B

�Ȃ��A��҂̏ꍇ�ŁA�����̌`��ʂƂ��邩���܂ۂ���i�ۂ݊p�j�Ƃ��� ���͐v�S���҂Ƒł����킹�Č��߂�B

�Ȃ��A�����̗�́A�{���u�W�d�v�̓K�p�͈͊O�ł���A�����ꂩ����̃K���X�́A�Б��c�ӂ̃G�b�W�N���A�����X���Ȃ���ԂƂȂ�B�܂��A�ʊO�͂ɑ���K���X�̎x����Ԃ��l�ӒP���x���ł͂Ȃ��B�X�ɁA�K���X�˕t�����̋C�����A���������V�[�����O�ނ݂̂Ɋ��҂���[�܂�ł���B���������āA�\���Ȍ����������Ȃ��ƁA����ɗv�������e�퐫�\���m�F�ł��Ȃ��̂Œ��ӂ���B

(3) �ԁi���j���K���X�ł́A���̏����������ɐ��ƐڐG����Ɣ��K���邨���ꂪ����B16.14.3(b)�̂悤�ɐ������E��݂��Ă��A������z�肷��Ǝ��C�ɂ�锭�K���l������B���������āA�g�p����ꏊ�ɉ����Ėh�K�p�e�[�v���̓K���X�p�h�K�h�����{���Ȃǂ̓K�Ȗh�K����������B

(b) �K���X�̂͂ߍ���

(1) �V�[�����O�ނ��g�p����ꍇ�i16.14.3�y�сu�W�d�v9��7�ߎQ�Ɓj

�V�[�����O�ނ̍d���ɂ́A�K�X�i2�����V���R�[���n�ł́AR2NOH�j�̔������A�܂��A�����������ł͍d���s�ǂ������N���������ꂪ����B���������āA�V�[�����O�ޏ[�U�������ƂȂ�悤�ȗ{�����s���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@ �K���X�̗����Ƃ��A�V�[�����O�ނ��g�p����ꍇ

�Z�b�e�B���O�u���b�N���K���X�a���̏���̈ʒu�ɔz�u�����̂��A�ʃN���A�����X�A�G�b�W�N���A�����X�y�ъ|��オ�K�ɂȂ�悤�ɁA�ʓ��E�ʊO�E�������Ƃ��K���X������̒����ɒu���B�����ŁA�V�[�����O�ނ̏[�U�[�����K�ɂȂ�悤�Ƀo�b�N�A�b�v�ނ�}�������̂��A�V�[�����O�ނ��[�U����B

�A �K���X�̓��O�a�̂����A����݂̂��V�[�����O�ނ��g�p���A�����̍a�̓O���[�W���O�r�[�h�Ƃ���ꍇ �D

��t���O���C�W���O�r�[�h�ƃZ�b�e�B���O�u���b�N���K���X�a���̏���̈ʒu�ɔz�u�����̂��A�G�b�W�N���A�����X�y�ъ|��オ�K�ɂȂ�悤�ɃK���X������̒����ɒu���B�����ŁA���Α��a���ɂ��āA�V�[�����O�ނ̏[�U�[�����K�ɂȂ�悤�Ƀo�b�N�A�b�v�ނ�}�������̂��A�V�[�����O�ނ��[�U����B

(2) �O���C�W���O�K�X�P�b�g���g�p����ꍇ

(i) �O���C�W���O�`�����l���̏ꍇ

���܂��������ł���������i��q�j�Ɍ�����B

�O���C�W���O�`�����l�����K���X�Ɋ����t����ہA�p�ڂ���Ӓ����ŁA���Ԃ������Ȃ��悤�ɂ���B

�O���C�W���O�`�����l���������t�����K���X���������܂��ɂ͂ߍ��݁A�Ō�ɂ��܂���g�ݒ����Ċ����ƂȂ�B�Z�b�e�B���O�u���b�N�͎g�p���Ȃ��B

(ii) �O���C�W���O�r�[�h�̏ꍇ

�Z�b�e�B���O�u���b�N���K���X�a���̏���̈ʒu�ɔz�u�����̂��A�ʃN���A�����X�A�G�b�W�N���A�����X�y�ъ|��オ�K�ɂȂ�悤�ɁA�ʓ��E�ʊO�������Ƃ��K���X������̒����ɒu���B�����ŁA�O���C�W���O�r�[�h�𗼖ʂ���A�K���X�Ƙg�Ƃ̊Ԃɉ������݊����ƂȂ�B�p�ڂ͏�Ӓ����Ō��Ԃ������Ȃ��悤�ɂ���B

(iii) �O���C�W���O�r�[�h�i��E��t���j�̏ꍇ

��t���O���C�W���O�r�[�h�ƃZ�b�e�B���O�u���b�N���K���X�a���̏���̈ʒu�ɔz�u�����̂��A�G�b�W�N���A�����X�y�ъ|��オ�K�ɂȂ�悤�ɃK���X������̒����ɒu���B�����ŁA���ƕt���O���C�W���O�r�[�h���K���X�Ƙg�Ƃ̊Ԃɉ������݊����ƂȂ�B�p�ڂ͏�Ӓ����Ō��Ԃ������Ȃ��悤�ɂ���B

(c) �{���y�ѐ��|

(1) �K���X�̂͂ߍ���́A�K���X�ɋC�t�����ɐl���Փ˂�����A���Ă邱�Ƃ̂Ȃ��悤�Ɂu�K���X�ɒ��Ӂv���̃��x����B�܂��A���h�~���K�v�ɉ����ăK���X�S�̂�{������B

�Ȃ��A���˔M�z���̑傫���K���X�ł́A�{���ނ̒��t���ɂ���āA�K���X���M���ꂵ�Ȃ����Ƃ��m�F���邱�Ƃ��K�v�ł���B

(2) �K���X�̐��|�́A���������������O�ɍs���B���|�́A��ʂɐ��ŕ\�ʂ��ӂ���邪�A�H�����ɃK���X�ʂɌŒ������ٕ����������邽�߂ɖ�i�ނ��g�p����ꍇ�́A���͕��ނɉe���̂Ȃ����Ƃ��m�F����B�M�����˃K���X�̐��|�́A���˖��ʂ����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��A������܈ȊO�̖�i���͎g�p���Ȃ��B

�܂��A���|�ɓ������ẮA�J�b�^�[�A�����ւ�i�X�N���[�p�[�j���̋����ނ�p���Ȃ��B

16.14.5 �K���X�u���b�N�ς�

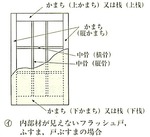

(a) �Ǖ����ɁA�Ǘp�����g��p���Č���ɂ�1���ςލH�@��ΏۂƂ��A�H�ꐶ�Y�����K���X�u���b�N�p�l���͑ΏۂƂ��Ă��Ȃ��B

(b) �ށ@��

(1) �K���X�u���b�N

JIS A 5212�i�K���X�u���b�N�i����j�j�ɂ́A�\16.14.3�Ɏ������i������B

�Ȃ��A�K���X�u���b�N�i����j�̊C�O���i�́AJIS�Ɛ��@���e�������قȂ邽�߁A(-��)�������z����ł́u���z�ޗ��E�ݔ��@�ޓ��i�����\�]�����Ɓv�ɂ����āA�i�����\����ߕ]�����Ă���̂ŎQ�l�ɂ���Ƃ悢�B

�\16.14.3 �K���X�u���b�N�̐��@��

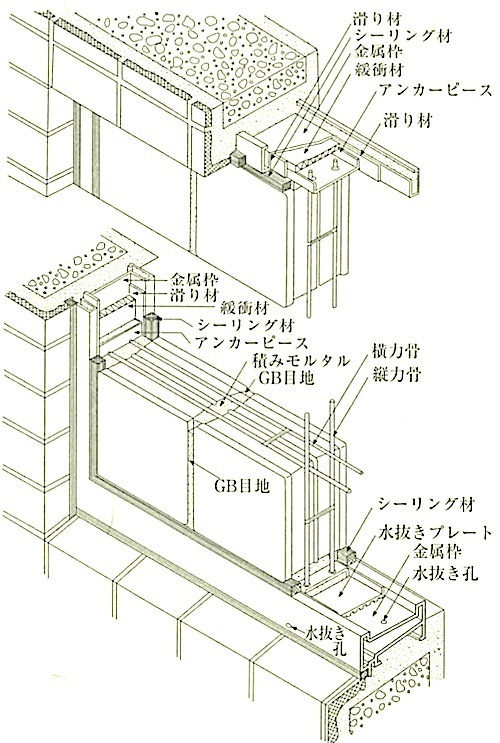

(2) �Ǘp�����g

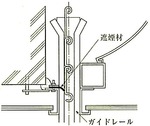

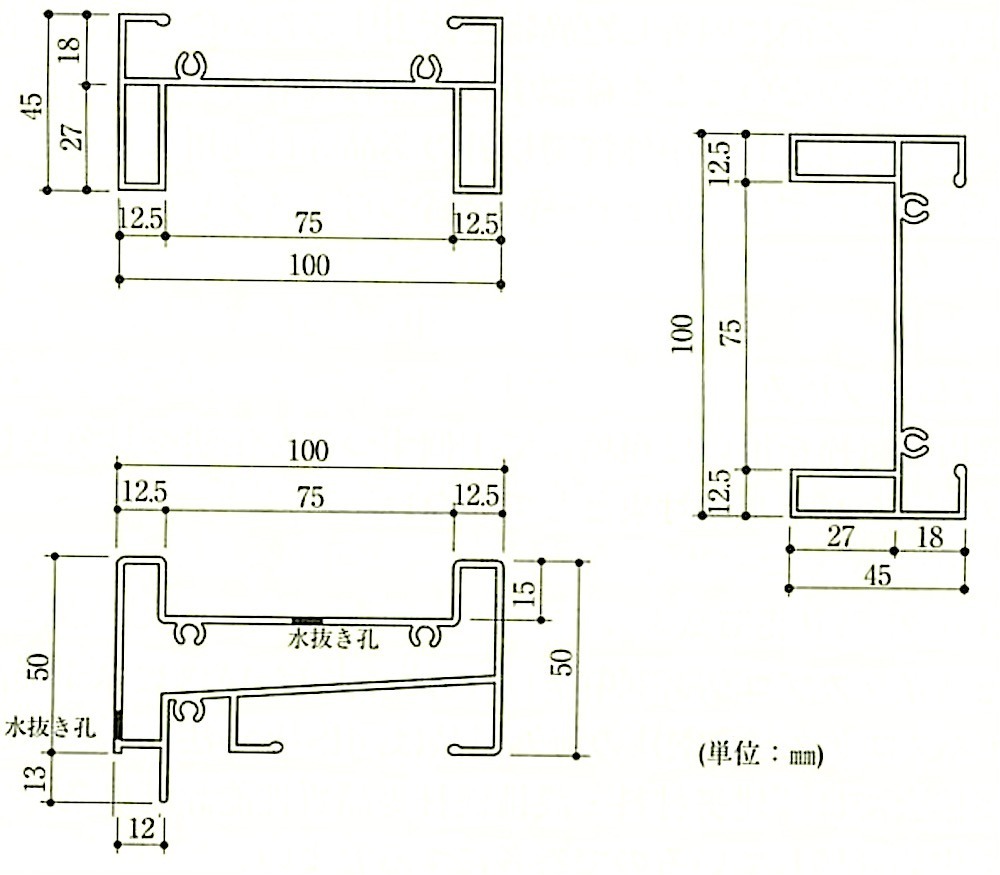

�Ǘp�����g��SUS304���̓A���~�j�E�����������H���ɂ����ގ��Ƃ��A���g�̊O�����ɐ������E�i�a6mm�ȏ�A�Ԋu 1.0�`1.5m�j��݂������̂Ƃ���B�}16.14.3�ɃA���~�j�E���������̌`���������B

�}16.14.3 �A���~�j�E���������Ǘp�����g�̗�

(3) �́@��

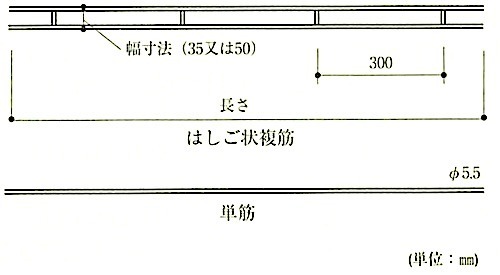

��ʂɂ́A�}16.14.4�Ɏ����͂����ؖ��͒P���g�p����B50mm���̃^�C�v�͏c�Ƃ��āA35mm���̃^�C�v�͉��Ƃ��Ďg�p����B�ގ���SUS304�Ōa 5.5mm�ł���B

�Ȃ��A�L�k�ڒn�̉��ؓ��ɂ́A�����A���a�̊ۍ|���g�p����B

�}16.14.4 �͍��̗�

(4) �ɏՍ�

�J�������́i���g�������B�j�ƒ��ԏc�ڒn�i�L�k�ڒn�j�Ɏg�p����e�͐��A�������A�ϋv���̂���ޗ��ŁA��ʂɂ͍����S�����A�̂ŕ�75mm�A������5�y��10mm��2��ނ�����B�ʏ�̓K���X�u���b�N�������̎w�肷����̂��g�p����B

(5) �����

�Ǘp�����g�̖ʓ����������ɒ��t���A�[�U�����^���Ɠ��g�Ԃ����炷�ړI�̍މȂł���B��ʂɂ͌���1.2mm���x�̉����r�j�����̓u�`���S�����̔S���w�t���̃e�[�v�ŕ���25�y��50mm��2��ނ�����B

(6) �A���J�[�s�[�X

�J��������̈ʒu�Ƃ��邽�ߕǗp�����g�ɑg�ݍ��ޕ��i�ŁA��ʓI�ɂ� SUS304�ł���B�|���T�b�V��|���g���g�p����ꍇ�ɂ́A�d�H�h�~�̂��߂ɐ≏����K�v������B�ʏ�̓K���X�u���b�N�������̎w�肷����̂��g�p����B

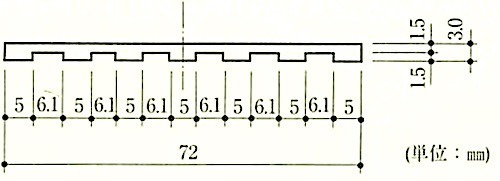

(7) �������v���[�g

�Ǘp�����g�̉��g�a���ɑg�ݍ��݁A�K���X�u���b�N�Ǔ��ɐZ�������J����r���E�ɓ����@�\�������̂ŁA��ʓI�ɂ͉����r�j�����ł���B�ʏ�̓K���X�u���b�N�������̎w�肷����̂��g�p����B�}16.14.5�Ɍ`���������B

�}16.14.5 �������v���[�g�̌`���

(c) �H�@�@

(1) �ϕ�����

�K���X�u���b�N�ǖʂ̑ϕ������\�����z��@�i����12�N���ݏȍ�����1458���j�ɓK�������H�@�͓��L�����B

(2) �H�@�ڍ�

(i) �ڒn���̕W�����@�́A10mm�ł���B8mm�ȉ��ɂ���ƁD���������͍��i��5.5 mm�j�Ƃ̐ڐG��A�����^���̏[�U���������Ȃ�]�܂����Ȃ��B�t�ɁA15mm���镝�ł́A�ڒn�����^���̎d�グ�������Ȃ�A�܂��A�ڒn�����^���̂Ђъ�����������₷���Ȃ�̂ŁA�W�����@�ɐݒ肷��̂��悢�B

�Ȗʂɐςޏꍇ�́A�ŏ����a���K���X�u���b�N�̕����@��10�{�ȏ�ɂ��Ȃ��ƁA��L�̖ڒn���͈͂��m�ۂł��Ȃ��B�Ȃ��A�ڒn���́A�����Ƃ��ĊO�� 15mm�ȉ��A����6mm�ȏ���m�ۂ���B

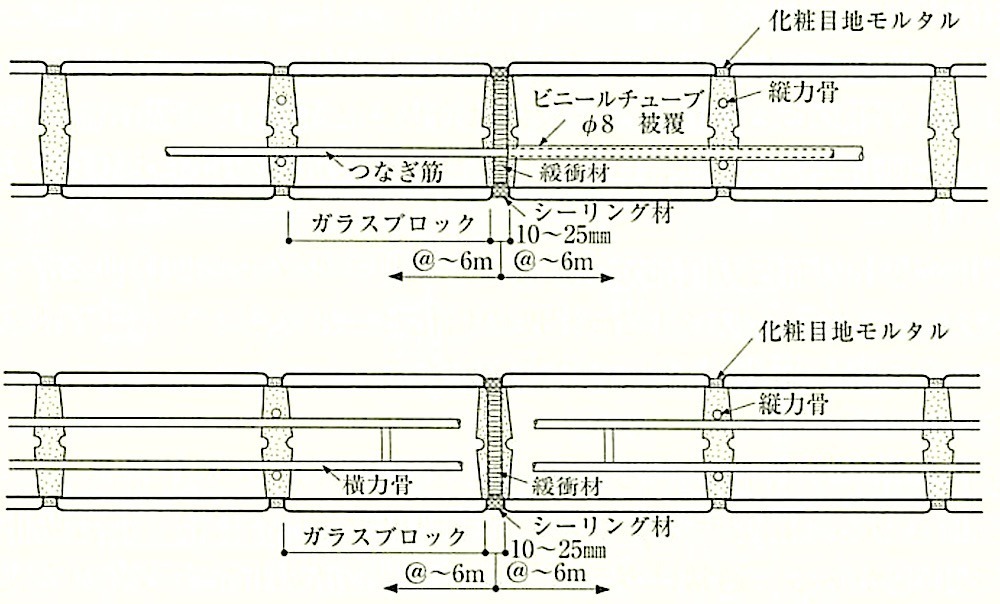

(ii) �K���X�u���b�N�ǖʂ��傫���Ȃ�ƁA�J�����ӂ̊ɏՍނ⊊��ނ����ł́A�K���X�u���b�N�̔M�ό`��n�k���̋�̂̕ό`�ɒǏ]�ł��Ȃ��Ȃ�B���������āA�J�����̕��� 6m����ꍇ�ɂ́A6m�ȓ����Ƃ� 10�` 25mm���̏c�����̐L�k�ڒn��݂���K�v������B�}16.14.6�ɐL�k�ڒn�̔[�܂��Ꭶ����B

�}16.14.6 �L�k�ڒn�̔[�܂�̗�

(iii) ���������ꍇ�̕Ǘp�����g�̕ό`���������邽��450mm�ȉ��̊Ԋu�ŁA�Ǘp�����g����̂ɌŒ����A�����^���𖧎��ɏ[�U����B

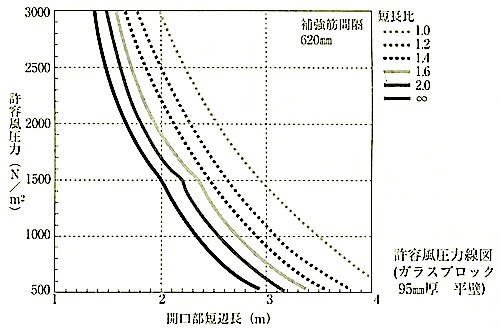

(iv) �͍��̐ݒu�Ԋu�́A�v�������K���X�u���b�N�ǖʂւ̕����͂ɑΉ������Ԋu�ł��邱�Ƃ��K�v�ł���B�������ʂɂ��͍��̐ݒu�Ԋu�́A�}16.14.7�̂悤�ɂȂ��Ă���B�ő�Ԋu�i�W���ڒn��10mm�̏ꍇ�j�́A�c���Ƃ�620mm�ł���B

�}16.14.7 �����͂̑傫���Ɨ͍��̐ݒu�Ԋu�i�������ʁj

(v) �K���X�u���b�N�ǖʂ̕W���{�H���}16.14.8�Ɏ����B

�}16.14.8 �K���X�u���b�N�ǖʂ̕W���{�H��

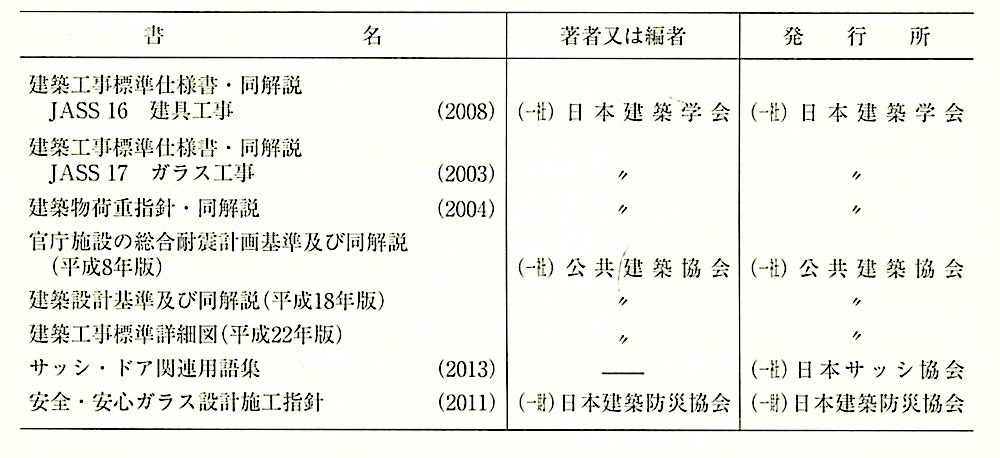

�Q�l����

-

no image