3�� �����A�X�t�@���g�V�[�g�h��

9.3.1 �K�p�͈�

(a) �����A�X�t�@���g�V�[�g�h���H�@�́A�V�[�g��ɐ��`���ꂽ�����A�X�t�@���g�V�[�g����X�̕��@�ɂ��{�H����H�@�ł��邪�A�u�W�d�v�Ŏ�舵�������A�X�t�@���g�V�[�g�h���H�@�́C�����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�o�[�i�[��p���Ď{�H����g�[�`�H�@�y�єS���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g��p����퉷�S���H�@�ł���B

�g�[�`�H�@�̓g�[�`�o�[�i�[��p���邱�Ƃɂ��A�����A�X�t�@���g�V�[�g���݂̐ڍ����y�щ����A�X�t�@���g�V�[�g�ǂ������n�Z��̉����邱�Ƃ������ł���B�g�[�`�H�@�͊C�O�ł͍L�����y���Ă���h���H�@�ł���A�킪���ł� 1992�N�� JIS A 6013�i�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�V�[�g�j������i2005�N�����j���ꂽ�̂����������ɋ}���ɕ��y�����H�@�ł���B����A�퉷�S���H�@�́A���ʂɔS���w���{�����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�𗠖ʂ̂͂����������͂����Ȃ��牺�n�ɐڒ�������H�@�ŁA���܂��Ȃ��������ꂽ���̂ł��邪�A1974�N�ɓ����̓��{�Z����c�ɍ̗p���ꂽ���Ƃ��畁�y�����H�@�ł���B������̍H�@���A�ɂ������o�Ȃ��A�n�܂̎g�p�ʂ����Ȃ��ȂNjߗׂւ̉e�������Ȃ��H�@�ł���B�퉷�S���H�@�̓g�[�`�H�@�Ɠ��l�Ȑ��\�E�ϋv���������A�{�H�����ǍD�Ȃ��Ƃ���A����25�N�Łu�W�d�v�ō̗p���ꂽ�B�܂��A�]���̉����I�o�h�������H�@�ɉ����A�����̑傫�����n�ւ̑Ή��Ƃ��ĉ����I�o�h���≏�H�@�y�ь����g�p���̏ȃG�l��Ƃ��ĘI�o�h���≏�f�M�H�@���������̗p���ꂽ�B

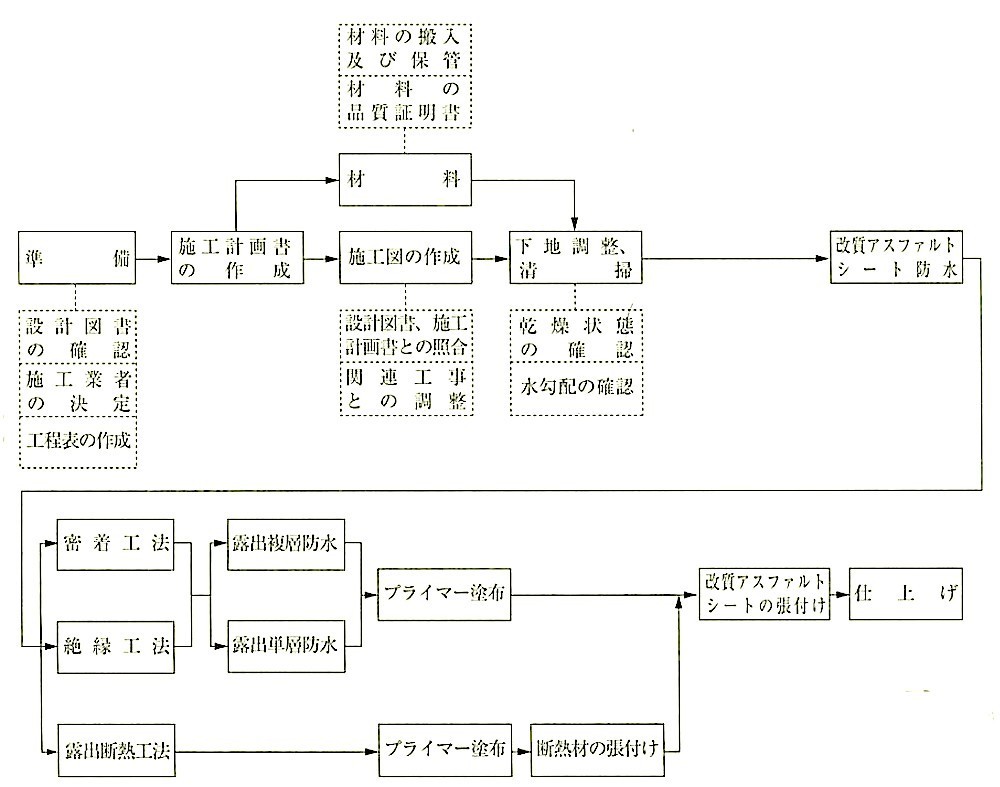

(b) ��Ƃ̗����}9.3.1�Ɏ����B

(c) ���@��

(1) �v�}���̊m�F�A�{�H�Ǝ҂̌���ɂ��ẮA9.2.1(c)�ɏ�����B

(2) �{�H�v�揑�̋L�ڎ����́A�����ނˎ��̂Ƃ���ł���B

�Ȃ��A�ԕ������l�����Ȃ���i���v�����������B

�@ �H���\�i�ӏ��ʁA�h���̎�ޕʂ̒��H�A�������̎����j

�A �{�H�ƎҖ��A��Ƃ̊Ǘ��g�D

�B �{�H�͈͋y�іh���w�̎��

�C �H�@�i���n���܂ށj

�D �ޗ��u��

�E �r�����z

�F �R���N���[�g�Ōp���ӏ��APC�R���N���[�g���ށAALC�p�l���̌p�ډӏ��ɂ����鏈�u

�G �����E������̍\���C�[�܂�

�H ���[�t�h�������A�o�������y�єr���ǁi�h���w�ђʊǁj�̔[�܂�

�I �َ�h���w�ڑ����̏��u

�J �i���Ǘ��A��{�v���i���̊m�F���@��

(d) �p��̐���

�E�����A�X�t�@���g�V�[�g

�h���w���`�����邽�߂ɗp����V�[�g��̍ޗ�

�E�S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g

���ʂɔS���w��t���������A�X�t�@���g�V�[�g�ŁA�S���w��S�ʂɐ݂��������p�ƕ����I�ɐ݂����≏�p������B�����I�ɐ݂������̂��S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�Ƃ����B

�E������p�V�[�g

������ɓK�����`��ɍْf���ꂽ�V�[�g��̍ޗ�

�E�g�[�`�H�@

�����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�o�[�i�[�ŗn�Z���Ȃ��璣��t����H�@

�E�퉷�S���H�@

�S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g���ʂ̂͂����������͂����Ȃ��璣��t����H�@

9.3.2 �ށ@��

(a) �����A�X�t�@���g�V�[�g

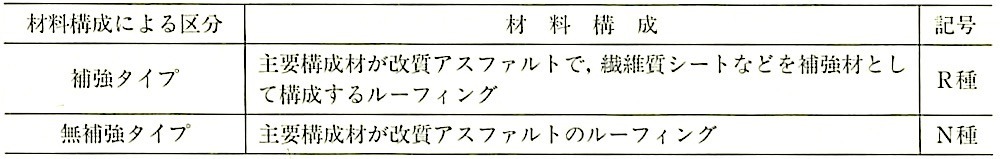

�����A�X�t�@���g�V�[�g�́A�����A�X�t�@���g�����V�[�g��ɐ��`�������̂ŁA�����@�ەs�D�z����⋭�ނƂ��č\���������̂ƕ⋭�ނ�p���Ȃ����̂�����B�����A�X�t�@���g�́A�A�X�t�@���g�ɃX�`�����E�u�^�W�G���E�X�`�����i�M�Y���S���̈��ŁA�ʏ�SBS�n�Ɨ����B�j��A�^�N�`�b�N�|���v���s�����i�����|���v���s�����ŁA�ʏ�APP�n�Ɨ����B�j���̉����܂�Y�����ăA�X�t�@���g�̉��x������ϋv�������ǂ������̂ł���BAPP�n�����A�X�t�@���g�ɂ������A�X�t�@���g�V�[�g�́A�g�[�`�H�@�Ɏg�p����邱�Ƃ������ASBS�n�����A�X�t�@���g�ɂ������A�X�t�@���g�V�[�g�́A�g�[�`�H�@�y�я퉷�S���H�@�Ɏg�p����C�܂��D�A�X�t�@���g�h���ɂ��g�p�����B

(i) �����A�X�t�@���g�V�[�g

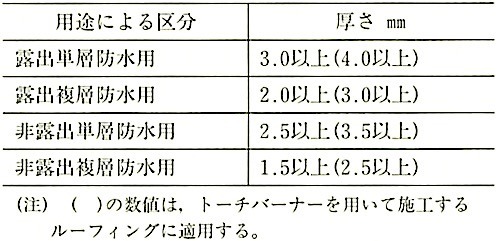

�@�u�W�d�v9.3.2(a)�ł́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�� JIS A 6013�i�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�V�[�g�j�ɂ��A��ދy�ь����͓��L�ɂ�邱�ƂƂ��Ă���B���L���Ȃ���A�����A�X�t�@���g�V�[�g�̎�ދy�ь����́u�W�d�v�\9.3.1����\9.3.3�ɂ��A��ނ͕\9.3.2�ɂ��R��Ƃ���Ă���B�܂��A�����͕\9.3.1�ɏ]���A�g�[�`�o�[�i�[��p���Ď{�H��������A�X�t�@���g�V�[�g�́A����ȊO�̕��@�Ŏ{�H��������A�X�t�@���g�V�[�g�������ꂼ��̗p�r�ɂ��敪��1.0mm�������̂��g�p����悤�K�肳��Ă���B�u�W�d�v�\9.3.1����\9.3.3�ŋK�肳�ꂽ�����́AJIS A 6013�ł̕\���l�������Ă���AJIS A 6013�ł͌����̋��e���̓v���X���͋K�肹���A�}�C�i�X����5���܂ŔF�߂��Ă���B

�A �����A�X�t�@���g�V�[�g��R��́A�����@�ۂ���Ƃ������E���ȃt�F���g��̕s�D�z�����ɁA�A�X�t�@���g���͉����A�X�t�@���g��Z�������A�����A�X�t�@���g��핢�������̂ŁC�ቷ�ōd���E���������ɂ����A�L�ї����傫���̂Ŕj�f���ɂ����ȂǁA��X�̗D�ꂽ�����������Ă���B

�B �I�o�h���p�����A�X�t�@���g�V�[�g�́A�\�ʂɍz�������q�̈������͋����͂��̐ϑw���̏������s�������̂Ƃ���B

(�A) �S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�y�ѕ����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g

�@�u�W�d�v9.3.2(a)�ł́A�S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�y�ѕ����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g��JIS A 6013�ɂ��A��ދy�ь����͓��L�ɂ�邱�ƂƂ��Ă���B���L���Ȃ���A�S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�y�ѕ����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�̎�ދy�ь����́A�u�W�d�v�\9.3.1����\9.3.3�ɂ��A������̔S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�y�ѕ����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�̎�ނ�R��Ƃ���Ă���B�u�W�d�v�\9.3.1����\9.3.3�ŋK�肳�ꂽ�����́AJIS A 6013�ł̕\���l�������Ă���AJIS A 6013�ł͌����̋��e���̓v���X���͋K�肹���A�}�C�i�X����5���܂ŔF�߂��Ă���B

�A �����A�X�t�@���g�V�[�g��R��́A�����@�ۂ���Ƃ������E���ȃt�F���g��̕s�D�z�����ɁA�A�X�t�@���g���͉����A�X�t�@���g��Z�������A�����A�X�t�@���g��핢�������̂ł���B�S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�͉����A�X�t�@���g�V�[�g�̗��ʑS�ʂɔS���w��z�������̂ł���B�܂��A�����S���S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�͉����A�X�t�@���g�V�[�g�̗��ʂɔS���w���X�|�b�g�̓X�g���C�v��ɔz���ĔS���w�̂Ȃ�������ʋC�w�Ƃ��ė��p������̂ł���B�܂��A�g�p�O�̃u���b�L���O��h�~����͂��������͂͂����t�B������z�������̂ŁA�g�p���ɂ͂͂��������͂͂����t�B�������͂����Ȃ���A���n�Ώۖʂɓ]�����p���Ē���t������̂ł���B

�B �S���w�̕i���̓A�X�t�@���g���[�t�B���O�ސ��������ƂɈقȂ邪�A���̐ڒ����x�͋����ɂ���U�A�������������Ȃ��悤�ɂ��̔S���w�̖ʐϔ䂪���߂��Ă���B���̂��߁A�u�W�d�v�ł́A�S���w�̓A�X�t�@���g���[�t�B���O�ސ������̎w�肷�鐻�i�Ƃ���Ă���B�����͂Ɋւ��ẮA���z��@�{�s�ߑ�82����4�̋K��Ɋ�Â��u�����ӂ��ދy�щ��O�ɖʂ��钠�ǂ̕����ɑ���\���σJ��̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊���߂錏�v�i����12�N5��31�� ���ݏȍ�����1458���j�ɂ��Z�肷��B

�Ȃ��A�������Ɋ�Â��A�������ނɉ���镗���͂̌v�Z���9.4.4(b)(11)���Q�Ƃ��ꂽ���B

�C �I�o�h���p�����A�X�t�@���g�V�[�g�́A�\�ʂɍz�������q�̈������͋����͂��̐ϑw���̏������s�������̂Ƃ���B

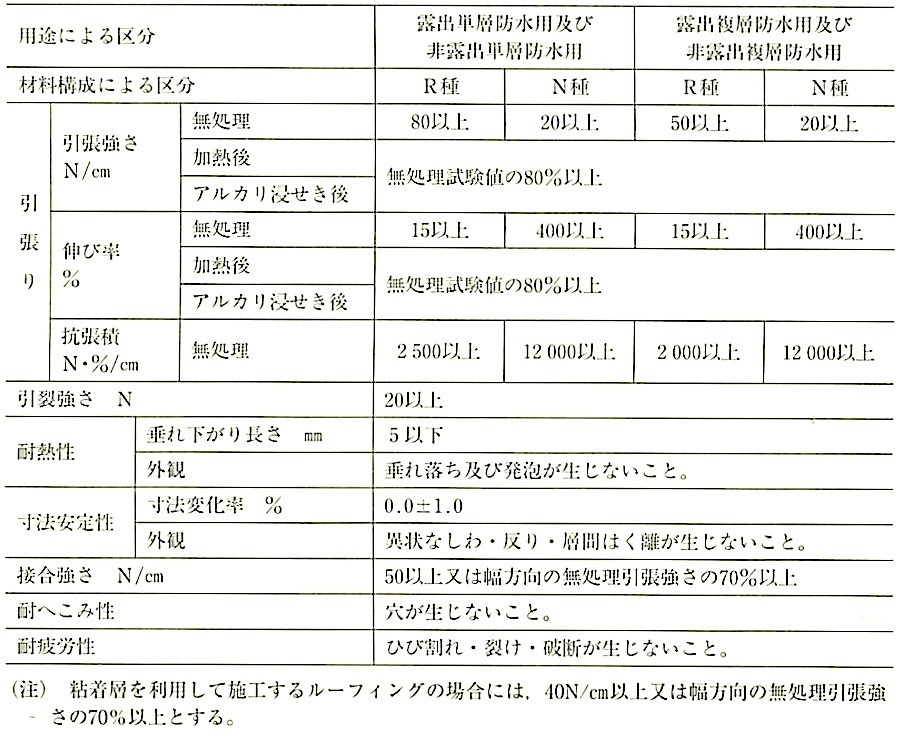

�\9.3.1 �p�r�ɂ��敪�ƌ���(JIS A 6013�F2005)

�\9.3.2 �ޗ��\���ɂ��敪(JIS A 6013 : 2005)

�\9.3.3 �i��(JIS A 6013 : 2005)

(b) ������p�V�[�g

�u�W�d�v9.3.2(b)�ł́A������p�V�[�g�́AJIS A 6013�̔�I�o���w�h���pR��ɓK��������̂Ƃ��A����2.5mm�ȏ�Ƃ��Ă���B�������A�S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�͌���1.5mm�ȏ�Ƃ��邱�ƂƂ��Ă���B������ɓK����悤�ɍْf���A���n�̓����̑傫��ALC�p�l���Z�Ӑڍ����y��PC�R���N���[�g���ނ̖ڒn���ɗp����B�܂��A�h���w����J�A�j�f���₷���o���E�������͖h���w�̔[�܂��̌��ׂƂȂ�₷���o�����p�A���[�t�h������蓙�̗v���ɖh���������߂邽�߂ɗp����B

(c) ���̑��̍ޗ�

(1) �v���C�}�[�A���Ȃ����V�[�g�C�≏�p�e�[�v�A�V�[���ދy�юd��h���́C������ށE�p�r�ł������̒�������@���قȂ�ꍇ������B���̂��߁A�u�W�d�v9.3.2 (c)(1)�ł́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�������̎w�肷�鐻�i�Ƃ��Ă���B

(i) �v���C�}�[

�v���C�}�[�́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�̎{�H�ɐ旧���ĉ��n�ɓh�z����ޗ��ŁA���n�Ɖ����A�X�t�@���g�V�[�g�Ƃ̐ڒ����ʂ����コ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł���B��ʓI�ɂ́A�A�X�t�@���g������A�X�t�@���g��L�@�n�܂ɗn���������n�܌n�Ɛ��ɕ��U�������G�}���V�����n������B�g�p���͎戵���ɂ��ẮA���h�@�A�J�����S�q���@���̋K������炵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

(�A) ���Ȃ����V�[�g

���Ȃ����V�[�g�́A�h���w�Ɖ��n�Ƃ̊Ԃ�≏���邽�߂ɗp������ޗ��ŁA�V�[�g�S�ʂɈ��̊Ԋu�Ō����J���Ă���A�g�[�`�H�@�ʼn����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t���̍ہA�n�Z�����A�X�t�@���g�������痬�ꍞ�݁A���n�K���I�ȕ����ڒ��ƂȂ�B

(�B) �≏�p�e�[�v

�≏�p�e�[�v�́A���A�����������̃e�[�v��̂��̂ɁA�S���ܓ���t�����������̂ŁA��50mm�̂��̂��p������BALC�p�l���Z�Ӑڍ����y��PC�R���N���[�g���ޖڒn�����傫�ȓ������\�z����镔���ɒ���t���A�h���w�ɒ��ڗ͂��y�Ȃ��悤�ɂ���B

(�C) �V�[����

�V�[���ނ͖h���w���肶�܂���ђʔz�lj�蓙�Ɏg�p�������̂ŁA�h���w��̎�_��₢�A�h���w�̐��������m�ۂ���ޗ��ł���B�ގ��͖h���w�ɉe����^���Ȃ����̂Ƃ���B

(�D) �d��h��

�d��h���́A�I�o�h���p�����A�X�t�@���g�V�[�g�̏�ɓh�z���A�h���w�̔��ςƑϋv���̌���i�������h�~�A���x�㏸�ጸ�j��ړI�Ƃ��Ďg�p�������̂ŁA��ʂɂ̓G�}���V�����n�̓h���������g�p�����B

�Ȃ��A�d��h���́A�h���̕i�����\��A�����I�ȑϋv����]�ނ��Ƃ�����ł�������Ԃœh��ւ���K�v������B

(�E) ��������

���������́A9.2.2(f)�ɂ��B

(2) �����I�o�h����Βf�M�H�@�ɗp����f�M�ނ́A�����X���u�Ɩh���w�̊Ԃɐݒu�����B�u�W�d�v9.3.2(c)(2)�ł́A�ގ��y�ь����͓��L�ɂ��A���L���Ȃ���ގ��́AJIS A 9511�i���A�v���X�`�b�N�ۉ��ށj�ɂ��A��d���E���^���t�H�[���ۉ��ނ̕ۉ���2��1������2���œ����W���������K�i�ɓK��������̂Ƃ��Ă���B

���̒f�M�ނ́A���@���萫���悭�A2���̖ʍނ̊ԂɃT���h�C�b�`��ɔ��A�������ϔM�^�̃|���E���^���n�f�M�ނł���B���ɁA�M�`�������������ϔM���ɗD��Ă���B�܂��A�Ɨ��C�A�̂��߁A���␅���C�̐Z���ɑ����R�����傫���B

�f�M�ނ̕K�v�����́A�M�`��������v�Z�ɂ�苁�߂���B�f�M�ނ̌����� 50mm����ꍇ�́A�h�Βn�斔�͏��h�Βn��ɂ����Ă͌��z��@��63���̋K��ɁA�܂��A����s�������h�Βn��y�я��h�Βn��ȊO�̎s�X�n�ɂ��Ďw�肷����ɂ����Ă͓���22���̋K��ɁA���ꂼ��K�����鉮���\���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Ȃ��A�f�M�ނ̌Œ�Ɏg�p����ڒ��ܓ��́A�f�M�ދy�іh���w�ɉe����^���Ȃ����̂Ƃ���B

9.3.3 �h���w�̎�ʋy�эH��

�u�W�d�v9.3.3�ł́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�h���H�@�́A�������I�o�h�������H�@�A�����I�o�h���≏�H�@�y�щ����I�o�h���≏�f�M�H�@�Ƃ���A�܂��A���ꂼ��̖h���w�̎�ʋy�эH���́u�W�d�v�\9.3.1����\9.3.3�ɂ��A�K�p�͓��L�ɂ��Ƃ��Ă���B����25�N�x�u�W�d�v�ł́A�]���̉����I�o�h�������H�@��2�H�@��3�H�@�ɂȂ�A�X�ɁA�����I�o�h���≏�H�@��3�H�@�y�щ����I�o�h���≏�f�M�H�@��2�H�@���K�肳�ꂽ�B

(1) �����I�o�h�������H�@

(i) AS - T1

1�w�ڂ̔�I�o���w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�o�[�i�[�ɂ�艺�n�ɑS�ʖ��������A�X�ɁA2�w�ڂ̘I�o���w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�o�[�i�[�ɂ�蒣�荇�킹��g�[�`�H�@�ɂ�镡�w�d�l�̖h���w�ł���B

(�A) AS - T2

�I�o�P�w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�o�[�i�[�ɂ�艺�n�ɑS�ʖ���������g�[�`�H�@�ɂ��P�w�d�l�̖h���w�ł���B

(�B) AS - J1

1�w�ڂɔ�I�o���w�h���p�̔S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g��S�ʖ��������A�X�ɁA2�w�ڂɘI�o���w�h���p�̔S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�荇�킹�镡�w�̏퉷�S���H�@�ɂ�镡�w�d�l�̖h���w�ł���B

(2) �����I�o�h���≏�H�@

(i) AS - T3

1�w�ڂɔ�I�o���w�h���p�̕����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�ʼn��n�ɕ����I�ɐڒ������A�X�ɁA2 �w�ڂ̘I�o���w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�o�[�i�[�ɂ�蒣�荇�킹��g�[�`�H�@�ɂ�镡�w�d�l�̖h���w�ł���B���n�ɕ����I�ɗn�������≏�H�@�Ƃ���ꍇ�́A1�w�ڂ̕����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�ɑウ�A��I�o���w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g�Ƃ���B������1�w�ڂ̕����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�ɑウ�A��I�o���w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�H�@�Ŗ���������H�@�Ƃ���B

(�A) AS - T4

���Ȃ����V�[�g��~�����ׂ���ɘI�o�P�w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g�̗��ʂ��g�[�`�o�[�i�[�ɂ��S�ʗn�Z���A���̕������������n�ɗn��������g�[�`�H�@�ɂ��P�w�d�l�̖h���w�ł���B�����A�X�t�@���g�V�[�g�����n�ɕ����I�ɗn�������Đ≏�H�@�Ƃ���ꍇ�́A���Ȃ����V�[�g���ȗ�����B�����́A���Ȃ����V�[�g���ȗ��������H�@�Ƃ���B

(�B) AS - J2

1�w�ڂɔ�I�o���w�h���p�̕����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�ʼn��n�ɕ����I�ɐڑw�����A�X�ɁA2�w�ڂɘI�o���w�h���p�̔S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�荇�킹��퉷�S�w�H�@�ɂ�镡�w�d�l�̖h���w�ł���B������1�w�ڂ̕����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�ɑウ�A��I�o���w�h���p�̔S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�𖧒�������H�@�Ƃ���B

(3) �����I�o�h���≏�f�M�H�@

(i) ASI - T1

�ŏ��ɒf�M�ނ�ڒ��ܓ��ɂ��h�n�ɐڒ����A���̏�ɔ�I�o���w�h���p�̕����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g��t���A�X�ɁA2�w�ڂ̘I�o���w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�o�[�i�[�ɂ�蒣�荇�킹�镡�w�d�l�̖h���w�ł���B�����ɂ͒f�M�ނ͎{�H�����A1�w�ڂ͔�I�o���w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�H�@�Ŗ���������B�u�W�d�v�\9.3.3�ł͖h���w�̐ݒu�͓��L�Ƃ��Ă��邪�A�u�Z��ɌW��G�l���M�[�̎g�p�̍������Ɋւ���v�A�{�H�y�шێ��ۑS�̎w�j�v�i����18�N���y��ʏȍ�����378���j�̒n�� I�A�n�� �U �y�ђn��V�ɂ����ẮA�h���w�̐ݒu���]�܂����B�h���w�Ƃ��ẮA�����A�X�t�@���g�V�[�g�n�̏퉷�S���p�V�[�g���g�p����ꍇ����ʓI�ł���B

(�A) ASI - J1

�ŏ��ɒf�M�ނ�ڒ��ܓ��ɂ�艺�n�ɐڒ����A���̏�ɔ�I�o���w�h���p�̕����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g��t���A�X�ɁA2�w�ڂ̘I�o���w�h���p�̔S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�荇�킹��퉷�S���H�@�ɂ�镡�w�d�l�̖h���w�ł���B�����ɂ͒f�M�ނ͎{�H�����A1�w�ڂ͔�I�o���w�h���p�̔S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�𖧒�������BASI-T1�Ɠ��l�u�W�d�v�\9.3.3�ł͖h���w�̐ݒu�͓��L�Ƃ��Ă���B

(4) ALC�o�l���y��PC�R���N���[�g���ނ����n�Ƃ���ꍇ��ALC�p�l���Z�Ӑڍ����y��PC�R���N���[�g���ނ̖ڒn���̏��u�́A�����A�X�t�@���g�V�[�g���t���ɐ旧���A(1)�ɂ����ẮA������p�V�[�g�ɂ�葝������s���A(2)�y��(3)�ɂ����ẮA�≏�p�e�[�v��t����B�܂��AALC�p�l�������n�Ƃ����ꍇ�́A�v���C�}�[�̎g�p�ʂ�0.4kg/m2�Ƃ���B

9.3.4 �{�@�H

(a) �h���w�̉��n

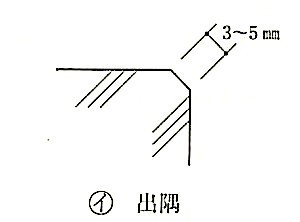

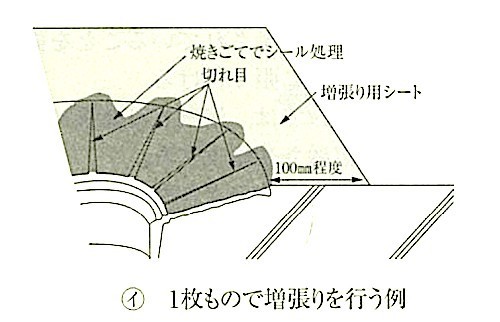

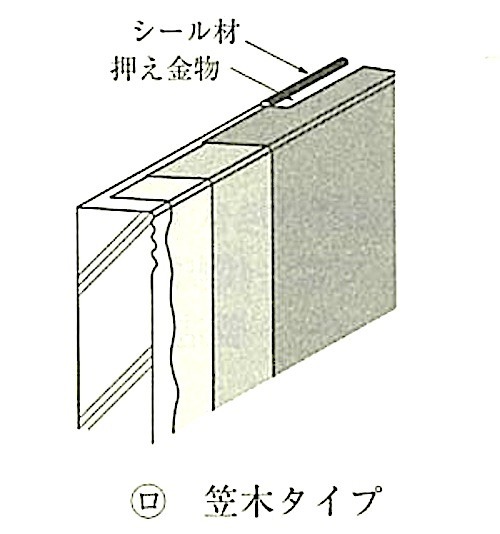

�h���w�̉��n�́A9.2.4(a)���Q�Ƃ��ꂽ���B�������A�o���y�ѓ����͐}9.3.2�Ɏ����`��Ƃ���B

�}9.3.2 �o���y�ѓ����̌`��

(b) �v���C�}�[�h��

�v���C�}�[�h��́A���n�̊������m�F�����̂��ɁA���|���s���A�h�z����B

(i) �R���N���[�g���n�̏ꍇ�́A����ʂ��͂����̓��[���[���������n�̏ɉ����ēK�X�g�������āA�����A�X�t�@���g�V�[�g���̒��肶�܂����܂łނ�Ȃ��ρ[�ɓh�z����B���̍ہA�h���{�H�͈͈ȊO�̖ʂ������Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B

(�A) ALC�p�l�����n�̏ꍇ�́A����ʂ��͂����ɂ��2��ɕ����ēh�z����B 2��ڂ̓h�z�́A1��ڂɓh�z�����v���C�}�[�������������Ƃ��m�F�����̂��ɍs���B

(�B) �v���C�}�[�͉����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t���܂łɏ\������������B

(c) ������

�����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t���ɐ旧���A������p�V�[�g��p���Ď��̑�������s���B

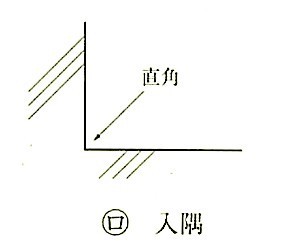

(i) ALC�p�l���̒Z�Ӑڍ���

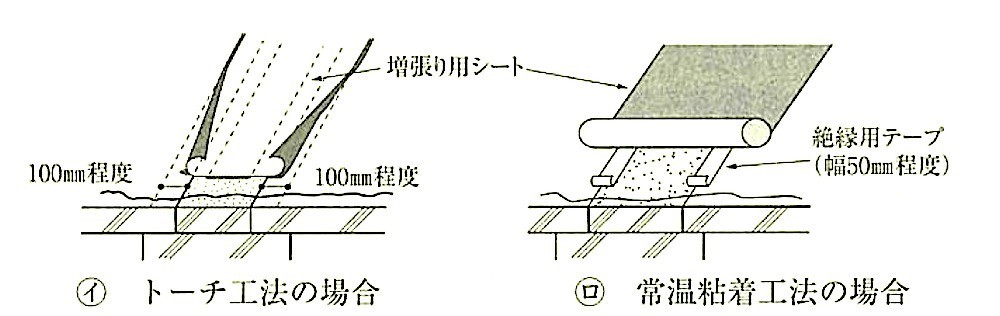

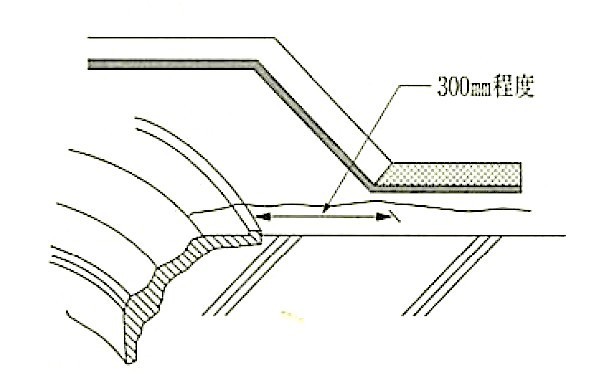

�@ �����I�o�h�������H�@�ɂ����āA�g�[�`�H�@�i��� AS-T1�y�� AS-T2�j�̏ꍇ�͕�300mm���x�̑�����p�V�[�g��p���Đڍ��������� 100mm���x������|���A�≏��������s���B�퉷�S���H�@�i��� AS- J1�j�̏ꍇ�́A��50mm���x�̐≏�p�e�[�v��t�����̂��A��300mm���x�̑�����p�V�[�g��p���đ�������s���i�}9.3.3�Q�Ɓj�B

�A �����I�o�h���≏�H�@�y�щ����I�o�h���≏�f�M�H�@�ɂ����ẮA�g�[�`�H�@�i��� AS-T3�AAS-T4�y��ASI-T1)�y�я퉷�S���H�@�i��� AS-J2 �y��ASI- J1�j�̂�����̏ꍇ��������p�V�[�g�ɂ�鑝����͍s�킸�AALC�p�l���Z�Ӑڍ����ɕ�50mm���x�̐≏�p�e�[�v��t���鏈�������ł悢�B

�}9.3.3 �����I�o�h�������H�@�ɂ�����ALC�o�l���Z�Ӑڍ����̑������

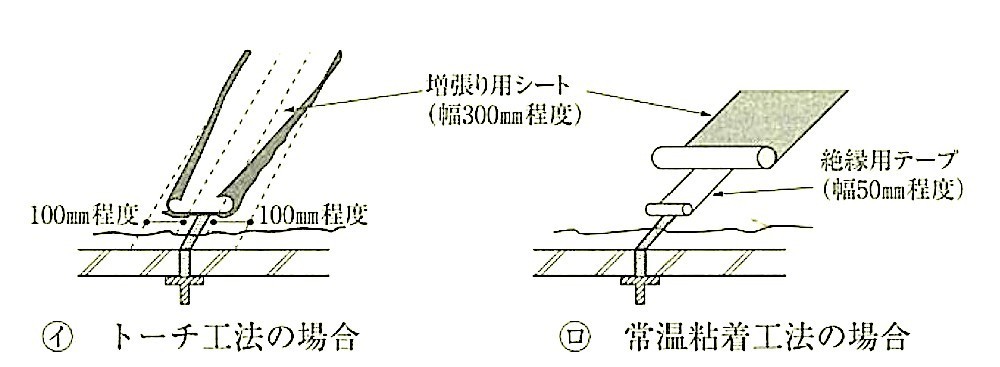

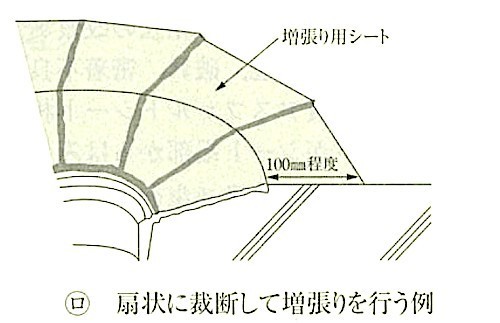

(�A) PC�R���N���[�g���ނ̐ڍ����̖ڒn��

�@ �����I�o�h�������H�@�ɂ����āA�g�[�`�H�@�i��� AS-T1�y�� AS-T2�j�̏ꍇ�͕��ނ̗�����100mm���x������|���邱�Ƃ̂ł��镝�̑�����p�V�[�g��p���Đ≏��������s���B�퉷�S���H�@�i���AS_J1�j�̏ꍇ�́A��50mm���x�̐�Ηp�e�[�v��t�����̂��A���l�ɍs���i�} 9.3.4�Q�Ɓj�B

�}9.3.4 �����I�o�h�������H�@�ɂ�����PC�R���N���[�g���ސڍ����ڒn���̑������

�A �����I�o�h���≏�H�@�y�щ����I�o�h���≏�f�M�H�@�ɂ����ẮA�g�[�`�H�@�i��� AS-T3�A AS-T4 �y�� ASI-T1�j�y�я퉷�S���H�@�i��� AS-J2�y��AS�T- J1l�j�̂�����̏ꍇ��������p�V�[�g�ɂ�鑝����͍s�킸�APC�R���N���[�g���ސڍ����ڒn���ɕ� 50mm���x�̐≏�p�e�[�v��t���鏈�������ł悢�B

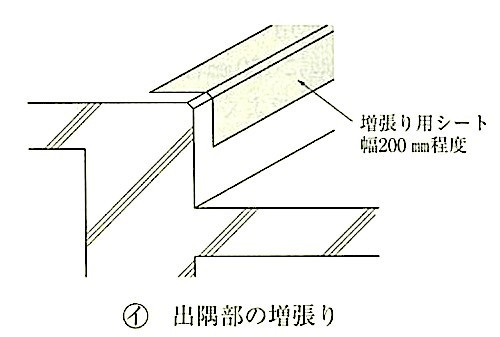

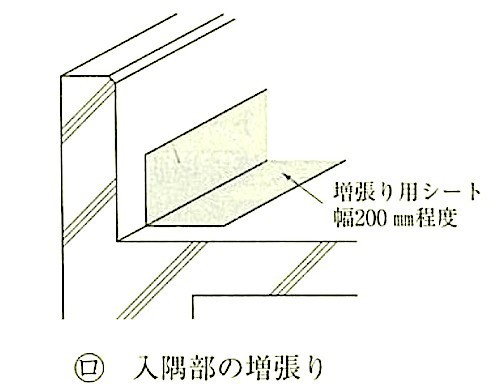

(�B) �o���y�ѓ����́A��200mm���x�̑�����p�V�[�g��100mm���x������|���đ�������s���i�}9.3.5�Q�Ɓj�B

�}9.3.5 �o���E�������̑������

�܂��A�o�����p�͕�200mm���x�̑�����p�V�[�g��p���Đ}9.3.6�̂悤�ɍs���B

�}9.3.6 �o�����p�̑������

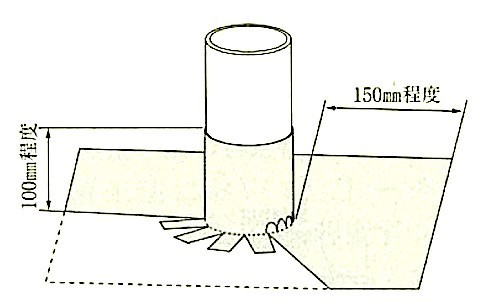

(�C) ���[�t�h�������́A������p�V�[�g�����[�t�h�����̂ƁA���� 100mm���x�͈̔͂̉��n�ɒ���|����悤�ɒ���t����i�}9.3.7�Q�Ɓj�B�g�[�`�H�@�̏ꍇ�́A�g�[�`�o�[�i�[�ł悭�n�Z�����Ē���t���A�Ă��������ē��ő�����p�V�[�g�̒i�����ς��B�퉷�S���H�@�̏ꍇ�́A���[���[�]���Ƀg�[�`�o�[�i�[�p����Ȃǂ��Ē���t����B������p�V�[�g�̒i���̓g�[�`�o�[�i�[�����g�p���ċς��B

�}9.3.7 ���[�t�h�������̑������

(�D)�ђʔz�lj��́A150mm���x�̑�����p�V�[�g��p���Ċђʔz�ǂƍ����� ���肵�A�X�ɑ�����p�V�[�g���ђʔz�ǎ��͂̉��n��150mm���x����t����i�} 9.3.8�Q�Ɓj�B�g�[�`�H�@�̏ꍇ�́A�g�[�`�o�[�i�[�ł悭�n�Z�����Ē���t���D�Ă��������ē��ő�����p�V�[�g�̒i�����ς��B�퉷�S���H�@�̏ꍇ�́A���[���[�]���Ƀg�[�`�o�[�i�[�p����Ȃǂ��Ē���t����B������p�V�[�g�̒i���̓g�[�`�o�[�i�[�����g�p���ċς��B

�}9.3.8 �ђʔz�lj�葝�����

(d) �����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t��

(1) ����̒��t���i�����H�@�j

(i) �g�[�`�H�@�̏ꍇ

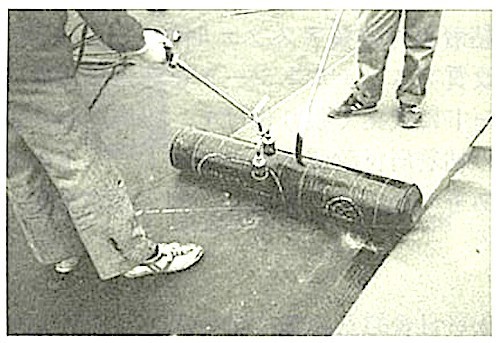

�@ �����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t���́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�̗��ʋy�щ��n���g�[�`�o�[�i�[�ł��Ԃ�A�����A�X�t�@���g���\���n�Z�����A�����ɒ���t����B

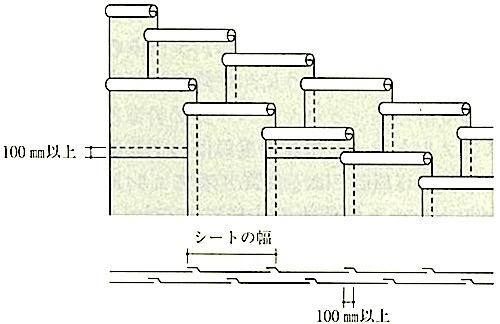

�A �����A�X�t�@���g�V�[�g���݂̐ڍ��́A�����Ƃ��āA���㑤���������̏�ɏd�Ȃ�悤�ɒ���d�ˁA�d�˕��͒���E�������Ƃ�100mm�ȏ�Ƃ���B

�B ���w�h���̏ꍇ�͉����A�X�t�@���g�V�[�g�̏d�˂��㉺�w�œ���ӏ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ���t����i�}9.3.9�Q�Ɓj�B���̍ہA1�w�ڂ̉����A�X�t�@ ���g�V�[�g�̕\�ʋy��2�w�ڂ̉����A�X�t�@���g�V�[�g�̗��ʂ��g�[�`�o�[�i�[�ł��Ԃ�A���݂̉����A�X�t�@���g���\���n�Z����Ă��邱�Ƃ��m�F���A��C�̓���A�j��A�����s�Ǔ����ł��Ȃ��悤�ɒ���t����B

�}9.3.9 �����A�X�t�@���g�V�[�g�̒����

�C �����A�X�t�@���g�V�[�g���݂̐ڍ��ɓ������ẮA�n�Z���������A�X�t�@���g���V�[�g�[������͂ݏo���悤�ɏ\���n�Z�����{�H����B

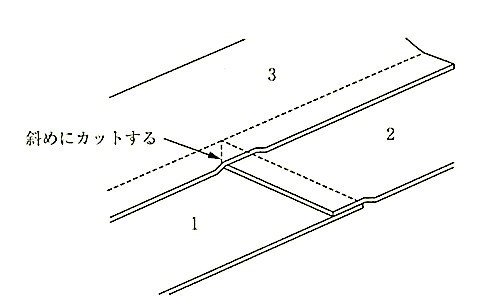

�D �����A�X�t�@���g�V�[�g��3���d�˕��́A���݂��ɂȂ�₷���̂ŁA���Ԃ̉����A�X�t�@���g�V�[�g�[�����߂ɃJ�b�g����i�}9.3.10�Q�Ɓj���A�Ă��������Ă�p���Ċp�������炩�ɂ���Ȃǂ̏������s���B

�}9.3.10 �����A�X�t�@���g�V�[�g��3���d�˕��̔[�܂��

�E �I�o�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g�̍��ʂɉ����A�X�t�@���g�V�[�g���d�ˍ��킹��ꍇ�A�d�˕��̍��ʂ����Ԃ�A���߂邩�A������������ĉ����A�X�t�@���g��\�ʂɏo������ɒ���d�˂�i�}9.3.11�Q�Ɓj�B

�}9.3.11 �I�o�h���p�����A�X�t�@���g�V�[�g�̏d�˕��̏�����

�i�\�ʂ̍�����������j

�F �ڍ�������͂ݏo���������A�X�t�@���g�́A�Ă��������ē���p���ď�������B���̍ہA�����A�X�t�@���g�V�[�g�̏d�˕��Ɍ��������̂���ӏ��́A�Ă��������Ă��������ݍĒY�n�Z���Đڒ�������B

(�A) �퉷�S���H�@�̏ꍇ

�@ �����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t���́A�V�[�g�̗��ʂ̂͂����������͂����Ȃ����C���������܂Ȃ��悤�ɁA���ςɉ����L���A�]�����[���[���p���Ē���t����B

�A �����A�X�t�@���g�V�[�g���݂̏d�˂́A(i) �A�y�� (i) �B�ɂ��B

�B�u�W�d�v9.3.4 (d)(1)(�A)�ł́A�����A�X�t�@���g�V�[�g���݂̒��t���́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�������̎d�l�ɂ��Ƃ��Ă���B�����A�X�t�@���g�V�[�g���݂̐ڍ��ɂ́A�]�����[���[�ɂ��]�������łȂ��A�g�[�`�o�[�i�[��V�[���ޓ������p����邱�Ƃ������B

�C �����A�X�t�@���g�V�[�g��3���d�˕��ɂ́A�V�[���ނ��[�U���邩�A�g�[�`�o�[�i�[�ł��Ԃ�A�Ă��������Ă�p���Ċ��炩�ɂ���B�܂��A�g�[�`�H�@�Ɠ��l�ɁA���Ԃ̉����A�X�t�@���g�V�[�g�[�����߂ɃJ�b�g���čs���Ă��悢�B

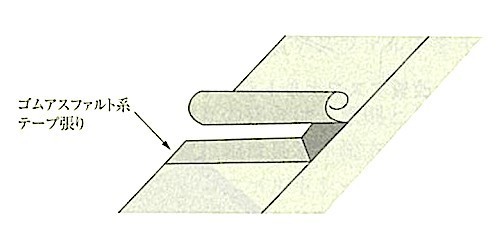

�D �I�o�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g�̍��ʂɉ����A�X�t�@���g�V�[�g���d�ˍ��킹��ꍇ�́A���ʂɃS���A�X�t�@���g�n�̃e�[�v���̓y�[�X�g���ŏ��������̂��ɒ���t���A�]������i�}9.3.12�Q�Ɓj�B�܂��A�g�[�`�H�@�Ɠ��l�ɍ�����������ĉ����A�X�t�@���g��\�ʂɏo�����̂��ɒ���t���D�]��������@������B

�}9.3.12 �d�˕��̏�����

(2)����̒��t���i�≏�H�@�j

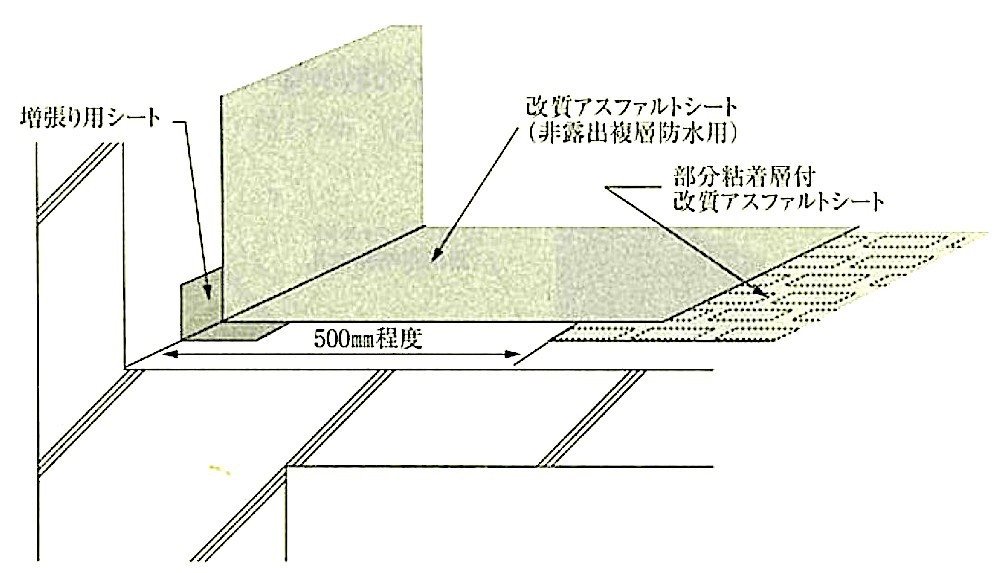

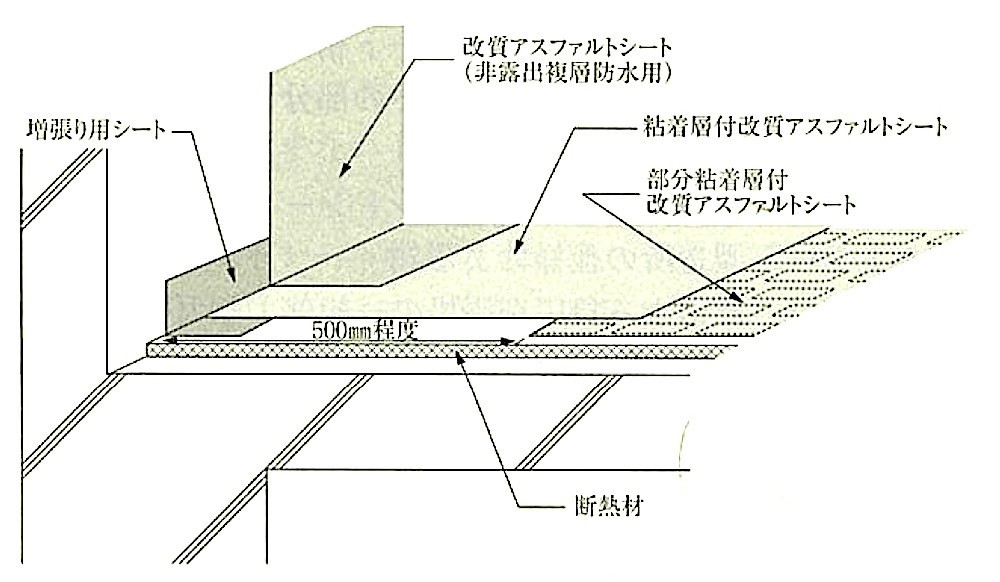

�u�W�d�v9.3.3 (2)�y�сu�W�d�v9.3.3 (3)�ł́A�g�[�`�H�@�̎�� AS-T3�AAS-T4�y��ASI-T1���тɏ퉷�S���H�@�̎�� AS-J2�y��ASI-J1��≏�H�@�Ƃ��Ă���B�u�W�d�v�\9.3.2�y�сu�W�d�v�\9.3.3�̍H���Ŏ������e�V�[�g�̒��t���́A�@�`�B�ɂ��B�������A�u�W�d�v9.3.4 (d)(1)(i) �y�сu�W�d�v9.3.4(d)(1)(�A)�ł́A�����ۂ̕�500mm���x�͉����A�X�t�@���g�V�[�g��S�ʖ��������邱�ƂƂ��Ă���B�܂��A�����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t�����������ɂȂ�ꍇ�́A��Ƃ𒆒f���镔���̉J�d�������A���������l������B

�@ �����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t���i���AS-T3�A AS- J2�AASI-T1�y��ASI- J1�j

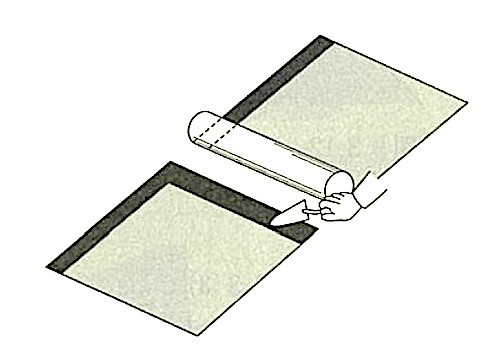

1)�����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t���́A(1)(�A)�@�ɂ��i�}9.3.13�Q�Ɓj�B

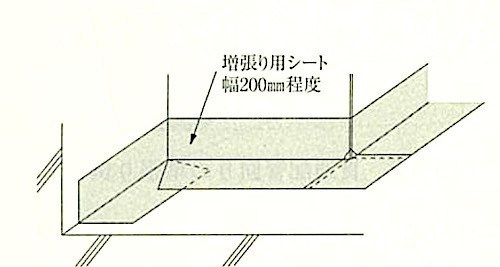

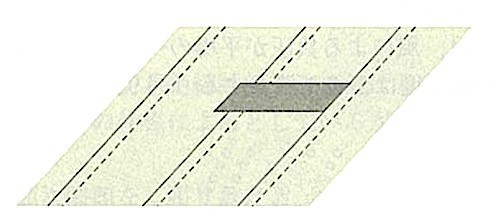

2) �����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g���݂̏d�˕��́A��������100mm���x�Ƃ��A��������͓˕t���Ƃ��A���̕�����200mm���x�̑�����p�V�[�g��t����i�}9.3.14�Q�Ɓj�B

�Ȃ��A�����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g���݂̒��t���́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�������̎d�l�ɂ��B

3) �����ۂ́A���ɂ�镉��������̈�ʕ����傫���Ȃ邽�߁A�����ۂ̕�500mm���x�͖����H�@�Ƃ���i�}9.3.15�y�ѐ}9.3.16�Q�Ɓj�B

�}9.3.13 �����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�̒��t���̗�

�}9.3.14 �ڍ����̏�����

�}9.3.15 �����ۂ̕����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�̔[�܂��

�}9.3.16 ASI-T1�̏ꍇ�̗����ۂ�

�����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�̔[�܂��

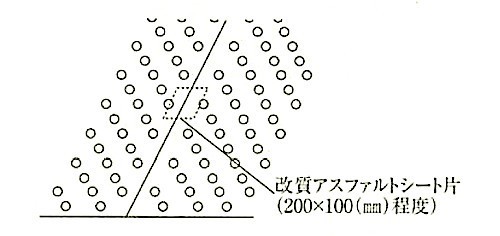

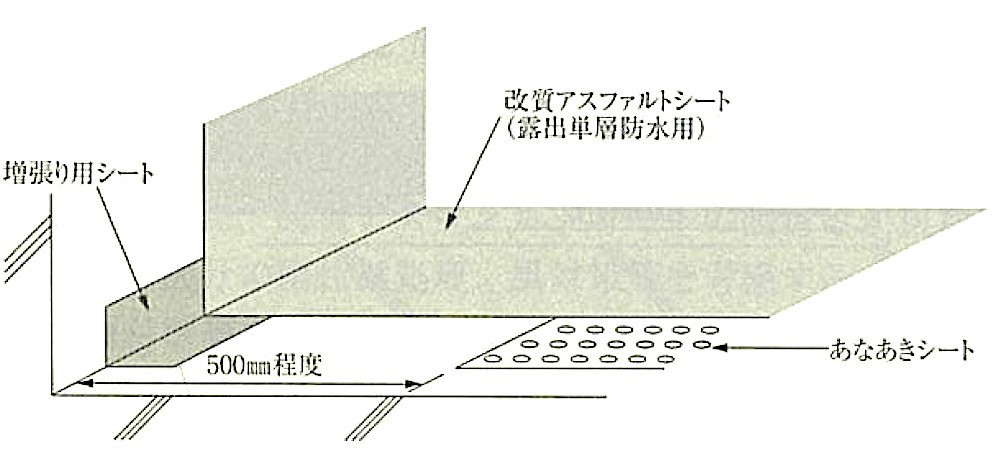

�A ���Ȃ����V�[�g�̒��t���i��� AS-T4)

1) ���Ȃ����V�[�g���݂́A���Ԃ��ł��Ȃ��悤�ɓ˕t���ŕ~�����ׂ�B�˕t�����̉����ɉ����A�X�t�@���g�V�[�g�Ёi200 × 100(mm)���x�j��3�`4m���x�̊Ԋu�ŕ~�����݁A��C�̒ʘH��݂���i�}9.3.17�Q�Ɓj�B

2) ���Ȃ����V�[�g�̏�ɉ����A�X�t�@���g�V�[�g��t����ꍇ�A���Ȃ����̕����ɗn�Z���������A�X�t�@���g���\���ɗ��ꍞ��ł��邱�Ƃ��m�F���Ȃ��璣��t����B

3) �����ۂ́A���ɂ�镉��������̈�ʕ����傫���Ȃ邽�߁D�����ۂ̕�500mm���x�͖����H�@�Ƃ���i�}9.3.18�Q�Ɓj�B

�}9.3.17 ���Ȃ����V�[�g�̕~�����ח�

�}9.3.18 �����ۂ̂��Ȃ����V�[�g�̔[�܂��

�B �����A�X�t�@���g�V�[�g���n������ꍇ�̒��t���i���AS-T3�y�ю��AS-T4)

�u�W�d�v�\9.3.2�ł́A��� AS-T3 �y�ю�� AS-T4 �̏ꍇ�A�����A�X�t�@���g�V�[�g���I�ɗn��������@���\�Ƃ���Ă���B

1) �����A�X�t�@���g�V�[�g���n������ꍇ�́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�̗��ʂɕt�����Ă���w��n�Z�ӏ��y�щ��n���g�[�`�o�[�i�[�ŏ\���ɗn�Z�����Ȃ��畽�ςɉ����L���A�����I�ɗn��������i�}3.4.19�Q�Ɓj�B

�Ȃ��A�����ۂ̕�500mm���x�͖����H�@�Ƃ���B

2) �����A�X�t�@���g�V�[�g���݂̐ڍ����́A(1)(�@)�A�ɂ��B

�}9.3.19 �����I�ɗn�����钣����̗�

(3) �f�M�ނ̒��t��

�u�W�d�v�ł́A�����I�o�h���≏�f�M�H�@�ɂ�����f�M�ނ̒��t���́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�������̎d�l�ɂ��Ƃ��Ă��邪�A�{�H�̍ۂɂ͎��̓_�ɗ��ӂ���B

�@ �f�M�ނ́A�������ԂȂ�����t����B

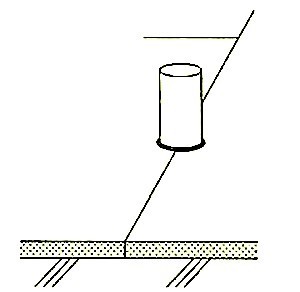

�A ���[�t�h�������ւ̒f�M�ނ̒��t���́A���[�t�h�����̂���300mm���x���ꂽ�ʒu�Ɏl�p�������āA�����y�ь��Ԃ��ł��Ȃ��悤�ɒ���t����

�i�}9.3.20�Q�Ɓj�B

�B �ђʔz�lj��ւ̒f�M�ނ̒��t���́A�ђʔz�ǂ̉��Ɍ��ԋy�ѕ������ł��Ȃ��悤�ɒ���t����i�}9.3.21�Q�Ɓj�B

�}9.3.20 ���[�t�h�������ւ̒f�M�ނ̒��t����

�}9.3.21 �ђʔz�lj��ւ̒f�M�ނ̒��t����

(4) ����蕔�̒��t��

(i) �g�[�`�H�@�̏ꍇ

�@ ����蕔�̒��t����(1)(i)�ɂ��B

�A ���ꂪ�����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g��p�����≏�H�@�̏ꍇ�́A�����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g���I�o���w�h���p�̉����A�X�t�@���g�V�[�g�ɑウ�Ē���t���āA����֒���d�˂�B

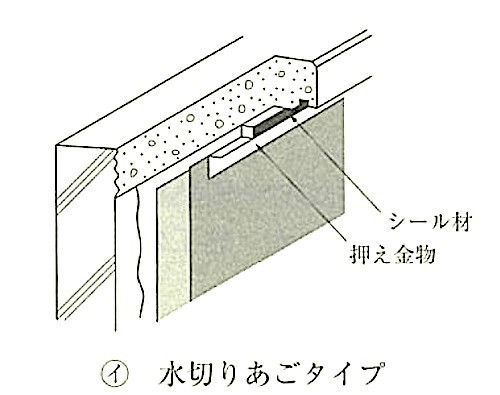

�B ����蕔�ւ̉����A�X�t�@���g�V�[�g�̖��[���́A����̈ʒu�ɂ��낦�āA����������p���ė��ߕt���A�V�[���ނ��[�U����i�}9.3.22�Q�Ɓj�B

(�A) �퉷�S���H�@�̏ꍇ

�@ ����蕔�̒��t���́A(1)(�A)�ɂ��B

�A ���ꂪ�����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g��p������H�@�̏ꍇ�́A�����S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g���I�o���w�h���p�̔S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�ɑウ�Ē���t���āA����֒���d�˂�B

�B ����蕔�ւ̔S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�̖��[���́A����̈ʒu��

���낦�āA�������̂Ȃ��悤�]�����A����������p���ė��ߕt���A�V�[���ނ��[�U����B

�}9.3.22 �h���w�[���̔[�܂��

(5) ���[�t�h�����A�ђʔz�Ǔ��Ƃ̎捇��

(i)�g�[�`�H�@�̏ꍇ

�@ ���[�t�h�������́A�����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�o�[�i�[��p���ă��[�t�h�����̂�100mm���x����|����悤�ɁA������p�V�[�g�̏�ɒ���d�˂�B�h���w�[���ɂ̓V�[���ނ�h��t����B�≏�H�@�̏ꍇ�́A���[�t�h�����̂���400mm���x�͖���������B

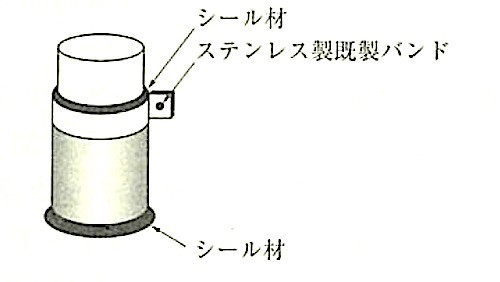

�A �ђʔz�lj��́A�����A�X�t�@���g�V�[�g���g�[�`�o�[�i�[��p���Ċђʔz�Njy�ю��͂̑�����p�V�[�g�ɒ���d�ˁA�ђʔz�Ǘ����̏���̈ʒu�ɖh���w�̒[�������낦�A�X�e�����X�������o���h���Ŗh���w�[������ߕt���A�h���w�̖��[���y�ъђʔz�ǂ̍������̓V�[���ނ�h��t����i�}9.3.23 �Q�Ɓj�B

(�A) �퉷�S���H�@�̏ꍇ

�@ ���[�t�h�������́A�S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g�����[�t�h�����̂�100mm���x����|����悤�ɁA�����A�X�t�@���g�V�[�g�������̎d�l�ɂ�葝����p�V�[�g�̏�ɒ���d�˂�B�h���w�[���ɂ̓V�[���ނ�h��t����B�≏�H�@�̏ꍇ�́A���[�t�h�����̂��� 400mm���x�͖���������B

�A �ђʔz�lj��́A�S���w�t�����A�X�t�@���g�V�[�g������̈ʒu�ɖh���w�̒[�������낦�A�X�e�����X�������o���h���Ŗh���w�[������ߕt���A�h���w�̖��[���y�ъђʔz�ǂ̍������̓V�[���ނ�����t����i�}9.3.23�Q�Ɓj�B

�}9.3.23 �ђʔz�lj��̎捇����

(e) �d��h���h��

(1) �d��h���́A�����͂�@����p���āA�痿�y�э��ޓ������U����悤�ɒ��ӂ��Ȃ���\�����荬����B

(2) �d��h���h��́A����̓h�z�ʂ��͂����̓��[���[�����ɂ��ނ�Ȃ��ψ�ɂȂ�悤�ɓh�z����B

(f) ����

�����A�X�t�@���g�V�[�g�h���w�{�H�r���ɂ����錟���̗��ӓ_��9.1.3(b)���Q�Ƃ��ꂽ���B

(g) �{�H���̋C�ۏ���

�{�H���̋C�ۏ����ɂ��ẮA9.1.3(a)���Q�Ƃ��ꂽ���B

�Ȃ��A�h���{�H���ɍ~�J�E�~�Ⴊ�������ꍇ�́A���t���𒆎~���A���肶�܂������Ă��������Ă�V�[���ނŏ�������B�≏�H�@�̏ꍇ�̖h���w�[���́A�����A�X�t�@���g�V�[�g�ނŗ{��������s���B