03�� �ڒ��܂ɂ�铩���펿�^�C������

11.3.1 �K�p�͈�

(a) �����ǂւ̐ڒ��ܒ���͏]������u�W�d�v�ɍ̗p����Ă������A���O�ǂւ̐ڒ��ܒ���͕���25�N�Łu�W�d�v����V�K�ɍ̗p���ꂽ�B

�L�@�n�ڒ��܂ɂ��O�ǃ^�C������H�@�́A���ݏȌ��z�������i�����j�����{���������A�ы��������u�L�@�n�ڒ��܂𗘗p�����O���^�C���E�Β���V�X�e���̊J���v�i����5�`7�N�x�j�ɂ����ĎY�w�������͂��Č����J������A���̐��ʂ��Q�l�Ƃ��āAJIS A 5557�i�O���^�C������pl�L�@�n�ڒ��܁j�����肳�ꂽ�B���̌�A�H���d�l�̕W�����������ƂȂ�A����22�N4���ɓ��{���z�d��w���uALC�p�l������^�C���ڒ��ܒ���H�@�w�j�i�āj�E������v�����s����A����24�N7����(-��)���{���z�w��́uJASS 19 �����펿�^�C������H���v�̒��Łu�L�@�n�ڒ��܂ɂ��^�C���㒣��H�@�v�Ƃ��ċK�肳�ꂽ�B

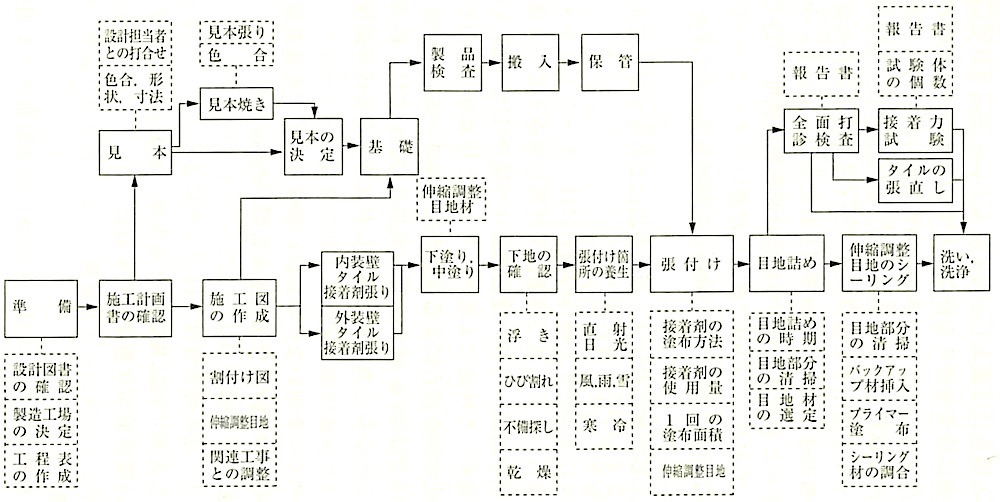

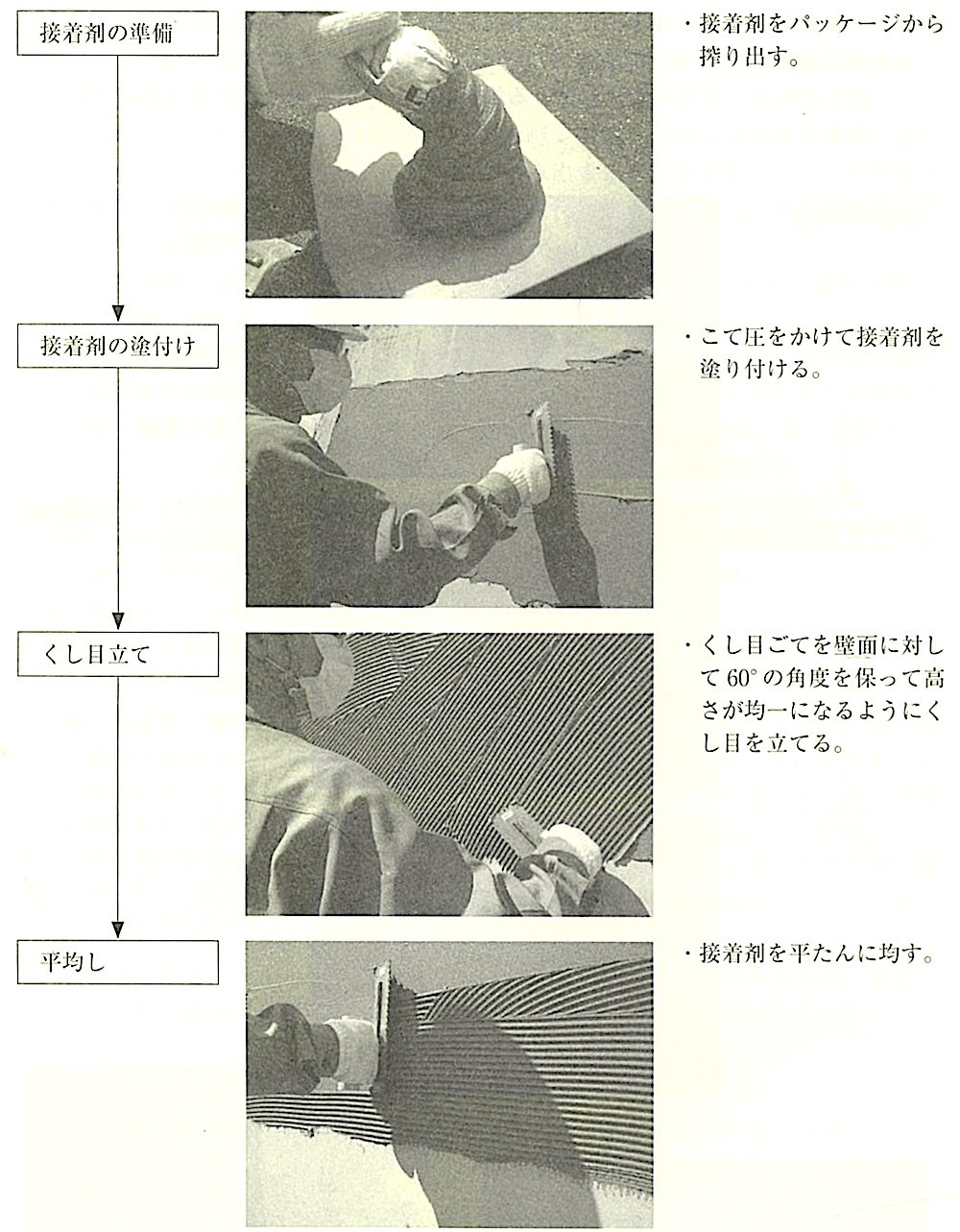

(b) �ڒ��܂ɂ�铩���펿�^�C������̏ꍇ�̍�Ƃ̗����}11.3.1�Ɏ����B

(c) �{�H�v�揑

�{�H�v�揑�̋L�ڎ����́A�����ނˎ��̂Ƃ���ł��邪�A���̍쐬�ɓ������Ă̓^�C���{�H�Ǝ҂̋��͂āA�\���������ꂽ���̂Ƃ���K�v������B

�^�C���̐����H��́A�ʏ�v�}���Ɏw�肳��邪�A�w�肳��Ȃ��ꍇ�́A�H��̋K�́E�\�͓����������ď������邱�ƂɂȂ�B

�Ȃ��A�ԕ������l�����Ȃ���i���v�����������B

�@ �H���\�i���{����A�{�H�}�����A�ޗ������A���H�E�����A�������̎����j

�A �^�C���̐����H�ꖼ�A�{�H�ƎҖ��y�э�Ƃ̊Ǘ��g�D

�B �^�C���̎�ށA�`��A���@

�C �ڒ��܂̎�ށA�����Ǝ�

�D �^�C���̎{�H�ӏ��A���t���H�@�A�ڒn�H�@

�E �܂����C���䓙�̃^�C���{�H�@

�F �^�C������̊�i����A�ڒn���@�j

�G �L�k�����ڒn�i�ʒu�A�\���A�{�H�@�j

�H �֘A�H���Ƃ̎捇���i�d�@�A�@�B�A���݁j

�I �^�C���{�H�ӏ��̒��t������

�J ���n�����^���̌������@�y�ѕ�C���@�i�ʐ��x�A������ԁA�����A�Ђъ���j

�K �ڒ��܂̓h�t���@�i���āA�P�ʖʐϓ�����̎g�p�ʁA1��̓h�z�ʁj

�L �^�C���Ɛڒ��܂Ƃ̐ڒ�����

�M �^�C������{�H���y�ю{�H��̗{�����@�i���ɊO�ǂ̏ꍇ�j

�N ����

�O �^�C���̑Őf�����y�ѐڒ��͎������@�i�ӏ��A�g�p�@��j

�P �ڒ��͎����s���i�̏ꍇ�̏��u���@

11.3.2 �ށ@��

(a) �^�C���̎�ދy�ѕi���́A11.2.2(a)�ɂ��B�������AJIS A 5209�i�����펿�^�C���j��2010�N�̒Ǖ�ɂ��A�u5.7 �������̌`��y�э����v�́A�O���ǃ^�C���ڒ��ܒ����p�^�C���̏ꍇ�ɂ͗��������Ȃ��Ă��悢�Ɖ�������Ă���B

�u�W�d�v�ł͊O�ǂɐڒ��ܒ�����s�Ȃ��Ƃ��̃^�C���́A�����Ƃ��āA�ڒ��ܒ����p�^�C�����g�p���邱�ƂƂ��Ă���B�ڒ��ܒ���p�̊O���^�C���́A���������Ⴂ���͗��ʂ������Ȑ�p�^�C���ł��邽�߁A�����Ƃ��āA�����p����B�ڒ��ܒ����p�ȊO�̃^�C�����g�p����ꍇ�ɂ́A�^�C���Ɛڒ��܂Ƃ̐ڒ����m�ۂł���悤�ɐڒ��܂̓h�z���@�����炩���ߊm�F���ꂽ���̂�p����B�S���^�C���H�Ƒg���ł́u�O���^�C���ƗL�@�n�ڒ��܂̑g�����i���F�萧�x�v(Q-CAT)��21�N12�����{�s���Ă���A���̒��ŗ������������^�C���ɂ��Ă��g�p����ڒ��܋y�ѐڒ��܂̓h�z���@�Ƃ̑g������]�����ĔF�肵�Ă��邽�߁A�Q�l�ɂ���Ƃ悢�B

�ڒ��ܒ���p�^�C���̗��ʌ`��́A���̗��R�ɂ��Z�����g�����^���ɂ��O�ǂ̃^�C������ɗp����^�C���ƈقȂ�B

�Z�����g�����^���ɂ��^�C������̏ꍇ�ɂ́A�Z�����g�����^���ƃ^�C���̐ڒ����A�{�H�i���̂���A�����̐ڒ��ϋv�������l������ƁA�@�B�I�Ȃ��ݍ��킹�ɂ��ێ����K�v�ł���B����A�ڒ��ܒ���̏ꍇ�ɂ́AJIS A 5557�i�O���^�C������p�L�@�n�ڒ��܁j�̉���ɂ��ƁA�^�C���Ɛڒ��܂̊E�ʂ≺�n�Ɛڒ��܂̊E�ʂɂ͉��炩�̉��w�I�Ȍ����ɂ��ڒ����Ȃ���Ă��邱�Ƃ��炠���̗������͕K�v�s���ȏ����ł͂Ȃ��B�܂��A�ڒ��ܒ���ɂ����ẮA�ڒ��܂̓h���������^����蔖���Ȃ邱�Ƃ���A�^�C���̗����������߂���Ɛڒ��ʐς��������A�ڒ����\���ቺ����B

�ڒ��ܒ����p�^�C����p���Ȃ��ꍇ�́A���O�Ƀ^�C���Ɛڒ��܂Ƃ̐ڒ������m�F���A�K�Ȑڒ��܂̓h�t���@�����肷��K�v������B

(b) �^�C���́A11.2.2 (d)�ɂ��B

(c) �^�C���̎�������A���{�Ă����́A11.2.2 (e)�ɂ��B

(d) �܂������͂Ђ�����[�����ɗp����^�C���́A�}11.2.4�Ɏ����т傤�ԋȂ�����g�p���邩�A���͕W���Ȃ�����c���肷��B

11.3.3 ���t���p�ޗ�

(a) �����Ɏg�p����L�@�n�ڒ��܂� JIS A 5548�i�����펿�^�C���p�ڒ��܁j�ɓK��������̂��g�p����B

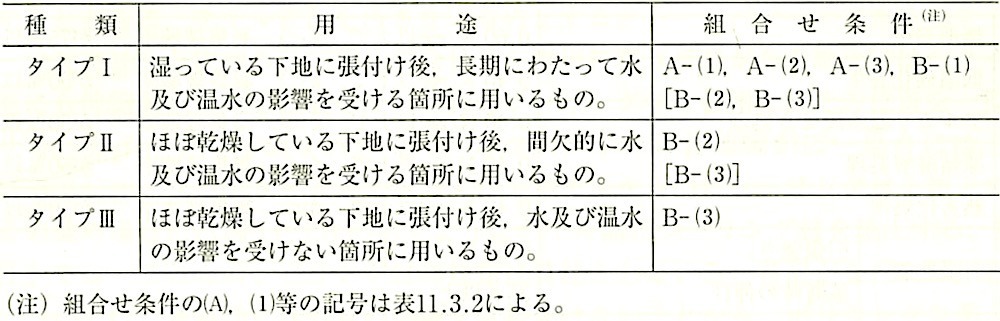

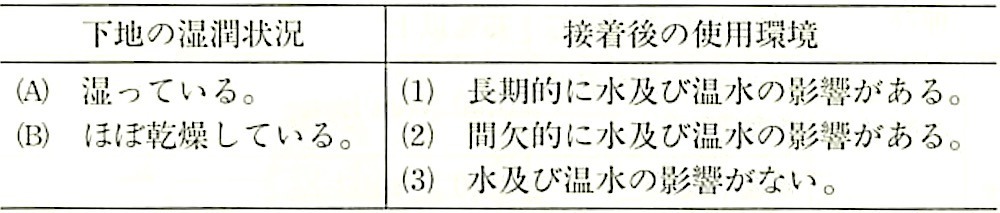

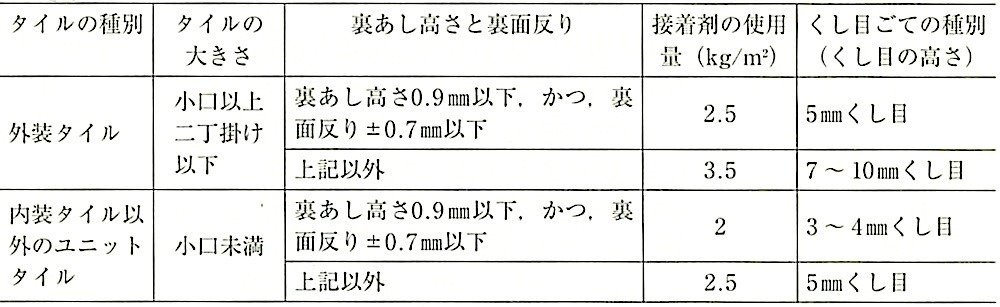

(1) JIS�ł͓����펿�^�C���p�ڒ��܂̓^�C�v �T �`�V �ɋ敪����邪�A���̗p�r�ɂ��敪�͕\11.3.1 �̂Ƃ���ł���A���n�̎�����ԋy�ѐڒ���̎g�p���ɂ�蕪�ނ����i�\11.3.2�Q�Ɓj

�\11.3.1 �ڒ��܂̗p�r�ɂ��敪�iJIS A 5548 : 2003�j

�\11.3.2 ���n�Ǝg�p���iJIS A 5548 : 2003����j

�u�W�d�v�\11.3.1�ł̓^�C�vI ���̓^�C�v �U ����L�敪�Ɋ�Â��Ďg�p���邱�ƂƂ��Ă���B

�Ȃ��A�g�p���̗\��������ȏꍇ�́A�^�C�v I ���g�p����K�v������B

(2) �z�����A���f�q�h���U�ʂɊւ��ẮA���̐ڒ��܂��w�茚�z�ޗ��i�\19.10.2 �Q�Ɓj�łȂ����߁A���z��@�ł͋K���̑ΏۂɂȂ�Ȃ��B�������A�u�W�d�v�ł́AJIS�Ńz�����A���f�q�h���U�ʂɊւ���i������K�肳��Ă��邽�߁A���L���Ȃ����F���������̂��̂��g�p���邱�ƂƂ��Ă���(19��10�ߎQ�Ɓj�B

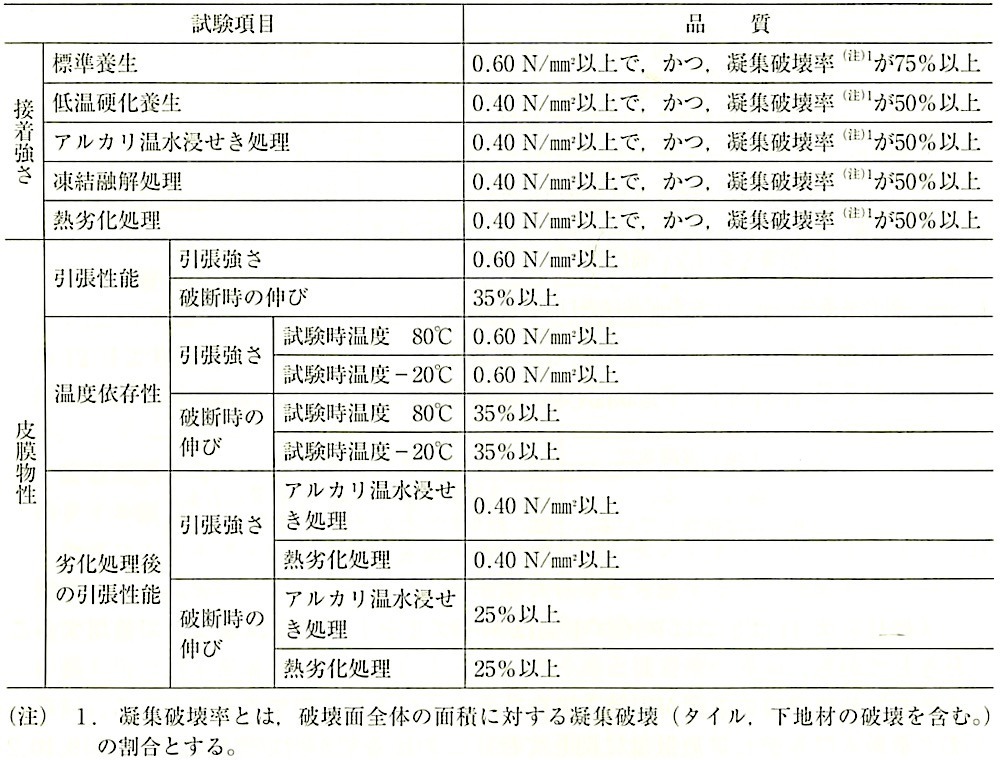

(b) ���O�Ɏg�p����L�@�n�ڒ��܂́AJIS A 5557�i�O���^�C������p�L�@�n�ڒ��܁j�ɓK��������̂��g�p����BJIS A 5557 �ɂ��ڒ������Ɣ疌�����̕i���K�i��\11.3.3�Ɏ����B

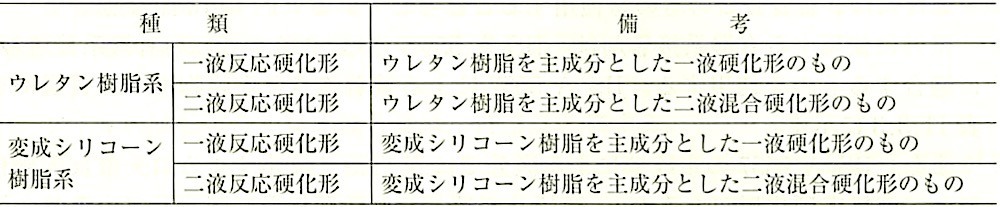

�܂��AJIS A 5557�̎听���ɂ��敪�ł͕\11.3.4�Ɏ����悤�Ɉ�t�����d���`�Ɠ�t�����d���`�����邪�A�u�W�d�v�ł͈�t�����d���`�Ɍ��肵�Ă���B��t�����d���`�́A�������̕K�v���Ȃ��A�������s�ǂɋN�����鎖�̂�h�~���邱�Ƃ��ł���B

�\11.3.3 �ڒ������y�є疌�����̕i���iJIS A 5557 : 2010�j

�\11.3.4 �听���ɂ��敪�iJIS A 5557 : 2010�j

JIS A 5557�̕i���K�i�͖ڒn�l�߂��s�����Ƃ�O��ɂ��Ă���B�ڒn�l�߂��s��Ȃ��ꍇ�ɂ͐ڒ��܂����˂�J���̉e�����邽�߁AJIS�̋K��ɉ����đόy�ёω������̊m�F���K�v�ƂȂ�B�u�W�d�v�ł͂����̕i�����K�肵�Ă���B�ω������͐ڒ��܂̐������J�����ɂ��n�o���ă^�C���\�ʂɕt�����ă^�C���\�ʂ��������Ƃ��Ȃ����ׂ鎎���ł���A�\�I�����͔����͒W�F�̃^�C�����g�p���Ċm�F����B

�S���^�C���H�Ƒg���́u�O���^�C���ƗL�@�n�ڒ��܂̑g�����i���F�萧�x�v�iQ-CAT�j�ł́A�όA�ω������ɂ��Ă��K�i���쐬���ĔF�肵�Ă��邽�߁A�Q�l�ɂ���Ƃ悢�B

11.3.4 �V�[�����O��

(a) �V�[�����O�ނ́A9��7�߂ɂ��B�ϋv���A�L�k�Ǐ]���A�������A��Ɛ����l������ƂƂ��ɁA�^�C���\�ʂ������Ȃ����̂Ƃ���B

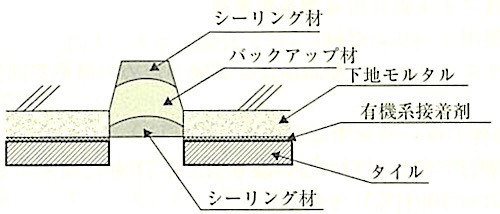

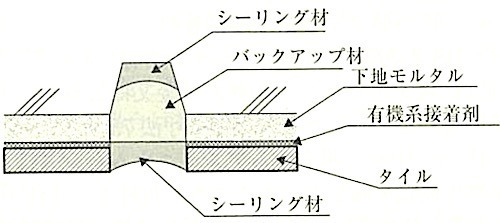

(b) �R���N���[�g��̂̂Ђъ���U���ڒn�A�����Ōp���ڒn������ꍇ�ɂ́A�^�C�� �ʂɂ��L�k�����ڒn��ݒu���A��������V�[�����O�ނ��g�p���A���̈ʒu����v������B�^�C���ڒn�l�߂��s��Ȃ��A���A�^�C���̖ڒn�����L���ꍇ�ɂ͐}11.3.2�Ɏ����悤�Ƀ^�C���ʂł͂Ȃ��A���n�����^���ʂɃV�[�����O�ނ��{�H����B���̑��̏ꍇ�ɂ͐}11.3.3�Ɏ����悤�Ƀ^�C���ʂɃV�[�����O�ނ��{�H����B�u�W�d�v�ł́A�����̃V�[�����O�ނ̎�ނ͓��L�Ƃ��Ă���B���L���Ȃ���A��̂ɂ��ẮA��{�I�Ɏ��O���̉e���ڎȂ����Ƃ���A�|���E���^���n�V�[�����O�ނƂ���B�L�k�����ڒn���̑��̖ڒn�́A�\�ʂɘI�o���邱�Ƃ���A�ϐ��V���R�[���n�V�[�����O�ނƂ���B

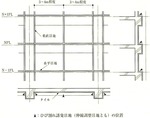

�}11.3.2 �u�ڒn�l�߂��s��Ȃ��A���A�ڒn�����L���ꍇ�̐L�k�����ڒn�̔[�܂��

�}11.3.3 �ڒn�l�߂��s���ꍇ�̐L�k�����ڒn�̔[�܂��

(c) �L�@�n�ڒ��܂͌����Ƃ��ăV�[�����O�ނ̕\�ʂɐڐG���邱�Ƃ͂Ȃ����A�V�[�����O�ނƐڒ��܂��e�X�̏����ʂŐڐG����ꍇ���l������B�݂��̐����̉e���ɂ��g�����ɂ���ẮA�V�[�����O�ދy�ѐڒ��܂̉���A�͂���A���d�����̌����ƂȂ邱�Ƃ����邽�߁A���O�Ɏ����ɂ���Ċm�F���Ă����K�v������B�������@�́A���{�ڒ��܍H�Ɖ�K�i JAI 17�i�V�[�����O�ނƐڒ��܂̑��݉����������j����Ă���Ă���B���Ɏ������e�������B

1. �K�p�͈�

�{�K�i�͊O���^�C���L�@�n�ڒ��܂ƌ��z�p�O���V�[�����O�ނ݂̌��̉e���ɂ�鉘�������m�F���邽�߂̎������@�ɂ��ċK�肷��B

2. ���p�K�i

JIS H 4000 �A���~�j�E���y�уA���~�j�E�������̔y�я�

JIS H 4100 �A���~�j�E���y�уA���~�j�E�������̉��o�`��

JIS A 5557 �O���^�C������p�L�@�n�ڒ���

JIS A 5758 ���z�p�V�[�����O��

JIS K 7100 �v���X�`�b�N�[��Ԓ��ߋy�ю����̂��߂̕W�����͋C

3. ���@��

3.1 �����̈�ʏ���

a) �����̂̍쐻�́A���Ɏw��̂Ȃ�����AJIS K 7100�ɋK�肷��W����ԁi���x 23�} 2���A���x50�}10RH%�j�ōs���B

b) �ڒ��܁A�V�[�����O�ދy�ю����ɗp����ޗ��́A�W����Ԃ̎����ɍ쐻�O24���ԗ{�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

3.2 �����ޗ�

a) �ڒ��� JIS A 5557 �O���^�C������p�ڒ���

b) �V�[�����O�� JIS A 5758 ���z�p�V�[�����O��

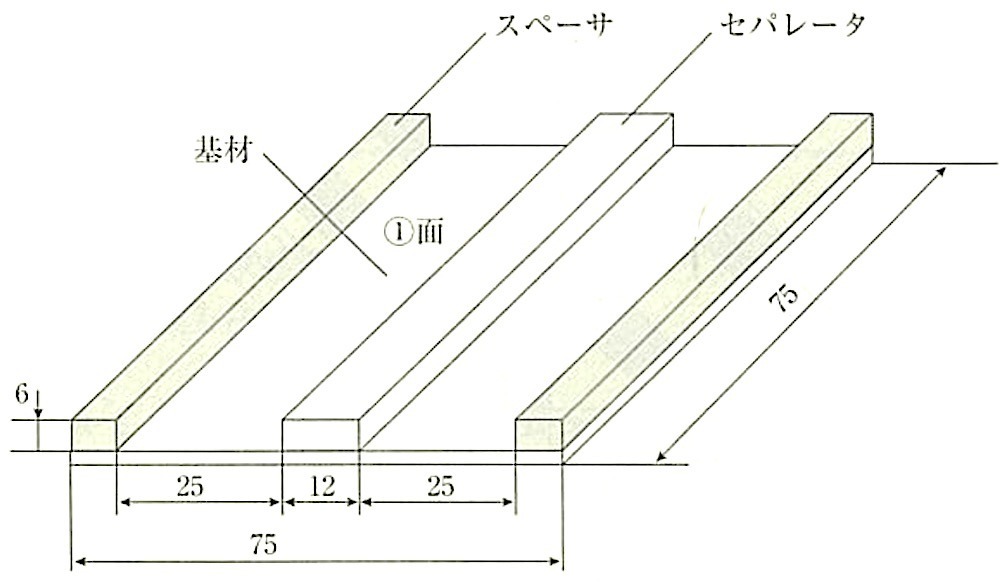

c) ���JIS H4000�ɋK�肷��A���~�j�E���������͂�����JIS H 8601�ɋK�肷��z�Ɏ_���햌���{�����A���~�j�E���ŁA���@75 × 75 × 2mm�B

d) �Z�o���[�^ JIS H 4100�ɋK�肷��A���~�j�E���������͂�����JIS H 8601�ɋK�肷��z�Ɏ_���햌���{�����A���~�j�E���p�ނŁA���@12 × 75 × 6 mm�B

e�j �X�y�[�T ����6mm����75mm�̊p�ނŕ\�ʋy�ё��ʂɗ��^���u���{��������

���Ƃ��A

�@�Z�p���[�^�Ɠ��l�̃A���~�j�E���p�ނŁA���@��6 × 75 × 6mm�B�\�ʋy�ё���3�ʂɗ��^�ނ�h�z�������̂��邢�̓}�X�L���O�e�[�v��������

�A�V�[�����O�ނɗp���锭�A�|���G�`������ 6mm�p�^�o�b�N�A�b�v��

�Ȃǂ��ǂ��B

3.3 �������@

3.3.1 �����������̂̍쐻

a) �X�y�[�T�̎��t��

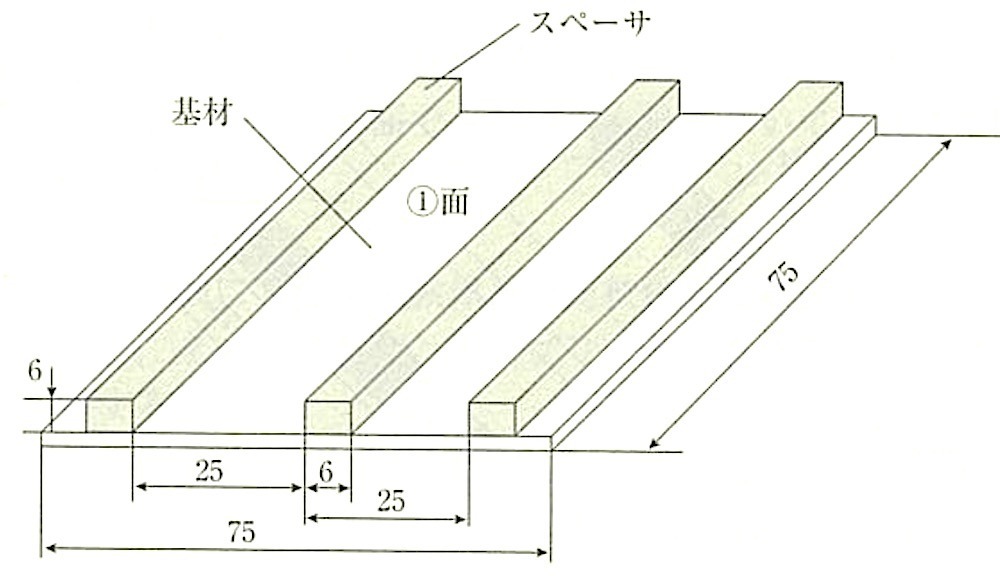

��ނɐ}1�̂悤�Ȕz�u�ŃX�x�[�T�𗼖ʃe�[�t���Ŏ��t����

�}1 ���������̃X�y�[�T���t��

b) ��ł��ނ̏[�U

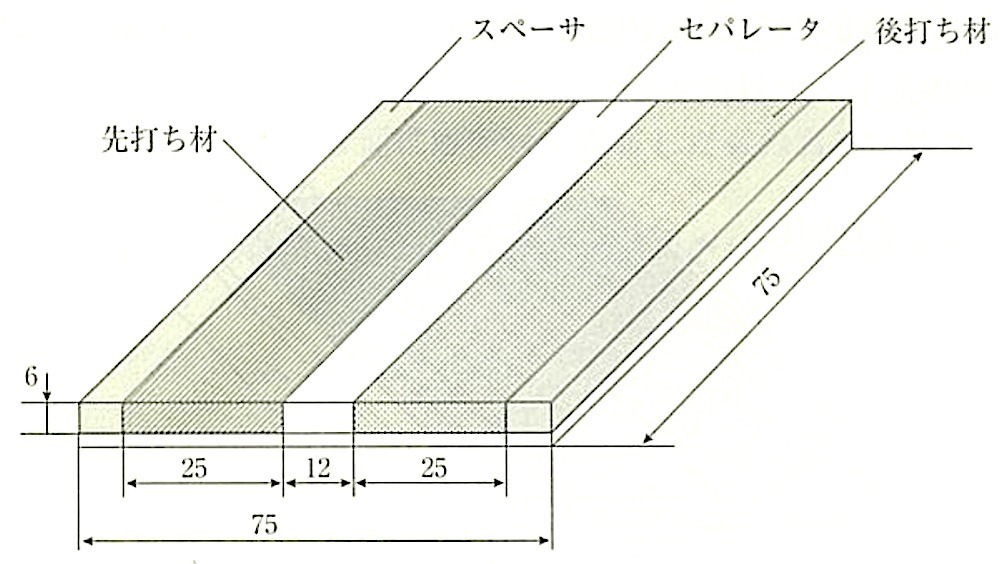

���V�[�����O�ނ������͓�t�����d���^�ڒ��܂̏ꍇ�́A���炩���ߐ����Ǝ҂̎w���ɏ]���Čv�ʁA���������̂��A�������X�y�[�T�ŋ��܂ꂽ�}1�̍����@�Ŏ����������S�̂ɁA�X�y�[�T�ɉ����ď[�U����B�v���C�}�[���g�p����ꍇ�͐����Ǝ҂̎w���ɏ]���B

c) ��ł��ނ̗{���y�ь�ł��ނ̏[�U

��ł��ނ�23�� 50���ɂ�3���ԗ{����A�����̃X�x�[�T����菜���A�d��������ł��ޕ\�ʒ[�����}�X�L���O���ŗ{������B��ł��ނ����V�[�����O�ނ������͓�t�����d���^�ڒ��܂̏ꍇ�́A���炩���ߐ����Ǝ҂̎w���ɏ]���Čv�ʁA���������̂��A�������ł��ނƐ}1�̉E�[�̃X�x�[�T�ɉ����āA�[�U�h�z�i�}2�j����B�v���C�}�[���g�p����ꍇ�͐����Ǝ҂̎w���ɏ]���B �[�U��A�������ɐ�ł��ޕ\�ʂ̗{������菜���B

d) ��ł��ނ̗{��

�쐻���������̂�23�� 50%RH1���{�����A�X�y�[�T����菜���Ď����̂Ƃ���B

�}2 ���������́i��ł��ޏ[�U��j

3.3.2 ��r�p����1�{�̍쐻

a) �X�y�[�T�y�уZ�p���[�^�̎��t��

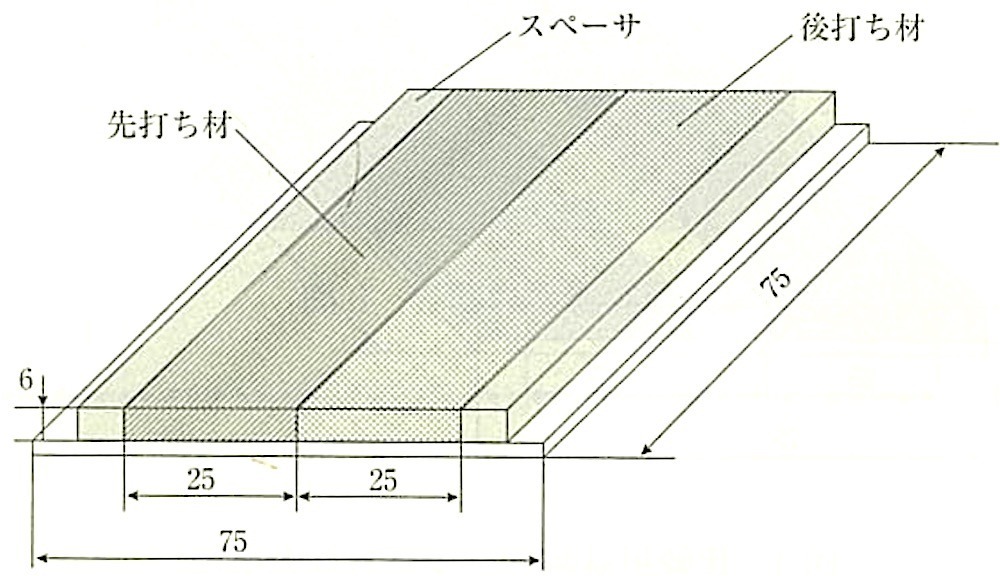

��ނɐ}3�̂悤�Ȕz�u�ŃX�y�[�T�y�уX�y�[�T�𗼖ʃe�[�v���Ŏ��t����B

�}3 ��r�p�����̃X�y�[�T���t��

b) ��ł��ނ̏[�U

���V�[�����O�ނ������͓�t�����d���^�ڒ��܂̏ꍇ�́A���炩���ߐ����Ǝ҂̎w���ɏ]���Čv�ʁA���������̂��A�������X�y�[�T�ŋ��܂ꂽ�}3�̍����@�Ŏ������ʒu�ɏ[�U����B�v���C�}�[���g�p����ꍇ�͐����Ǝ҂̎w���ɏ]���B

c) ��ł��ނ̗{���y�ь�ł��ނ̏[�U

��ł��ނ�23��50���ɂ�3���ԗ{����A�Z�p���[�^�\�ʂ��}�X�L���O���ŗ{������B

��ł��ނ����V�[�����O�ނ������͓�t�����d���^�ڒ��܂̏ꍇ�́A���炩���ߐ����Ǝ҂̎w���ɏ]���Čv�ʁA���������̂��A�������X�x�[�T�ɉ����Đ}3�̉E���̈ʒu�ɏ[�U����i�}4�j�B�v���C�}�[���g�p����ꍇ�͐����Ǝ҂̎w���ɏ]���B

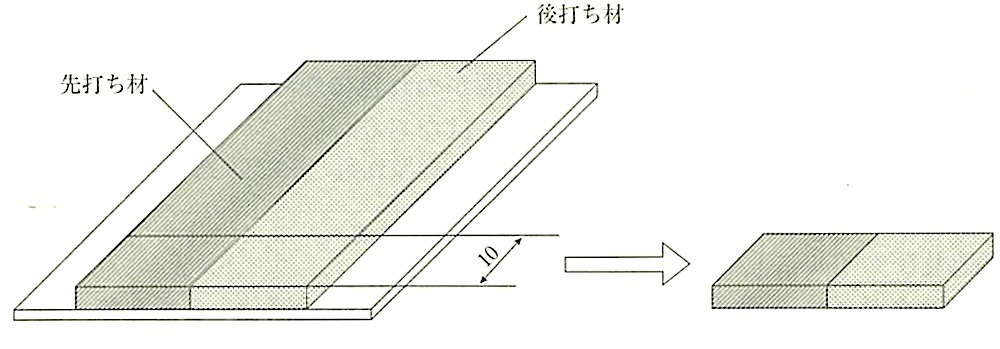

d) ��ł��ނ̗{��

�쐻���������̂� 23�� 50% RH 1���{�����A�X�y�[�T����菜���Ď����̂Ƃ���B

�}4 ��r�p�����́i��ł��ޏ[�U��j

3.3.3 ���i����

2.3.1�ō쐻���������������̋y�� 2.3.2�ō쐻������r�p�����̂��P�������ɂ� 50 �} 2���� 7 ���ԗ{������B

3.3.4 �������m�F����

a) �ڎ��ɂ��m�F

���i������A�ڎ��ɂĉ��������̋y�є�r�����p�����̂̃V�[�����O�ދy�ѐڒ��܂��ώ@���A����A�F���A�E�ʂł̔����̗L���ɂ��Ėڎ��ɂĊm�F���A�ω��̂��������̂��L�^����B

b) �w�G�ɂ��m�F

���i������A�w�G�ɂĉ��������̋y�є�r���������̂̃V�[�����O�ދy�ѐڒ��܂��ώ@���A�d���A�^�b�N�̕ω��A�\�ʃu���[�h�̗L���ɂ��Ċm�F���D�ω��̂��������̂��L�^����B

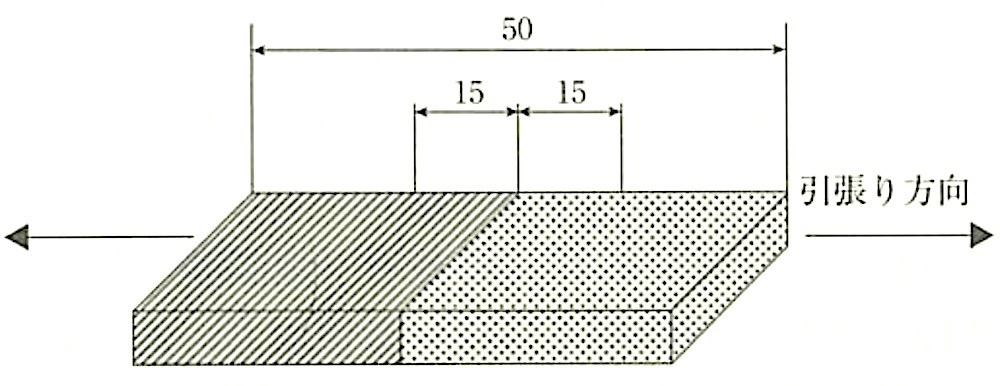

c) �E�ʂ̏�Ԋm�F����

�����m�F�����̂��A�}5�̂悤�ɒZ�������10mm�̂Ƃ���Ő�o�������̂Ƃ���B�V�[�����O�ނƐڒ��܂̐ڐG������e�X15mm�̂Ƃ���ɕW���������A�W���Ԃ�40 mm�܂ŊJ���悤�ɁA�}6�̖��̕����ɂ�����������A���݂̊E�ʂ̏�Ԃ��ώ@���L�^����B

�}5 �����莎���̂̍̎�

�}6 �E�ʂ̏�Ԋm�F����

JAI 17-2013

11.3.5 �{�H���̊�����

(a) �~�J����~��ɂ́A�{�H�Ɏx�Ⴊ�������łȂ��A�ڒ��ʂ�������ԂɂȂ�A�����ڒ����x�̒ቺ��������\�������邽�߁A��Ƃ��s��Ȃ��B

(b) �h�t���ꏊ�̋C���� 5���ȉ����͎{�H�� 5���ȉ��ɂȂ�Ɨ\�z�����ꍇ�ɂ́A�ڒ��܂̓h�t����Ɛ�������������A�ڒ��܂��d�����鎞�Ԃ��x���Ȃ�댯�������邽�߁A��Ƃ𒆎~����B��ނ���Ƃ��s���ꍇ�ɂ́A���ݒg�[�A�ۉ����ɂ��{�H�ʂ̗{�����s���āA5���ȏ�ɂȂ�悤�ɂ���B

11.3.6 �{�H�O�̊m�F

�^�C��������s�������ŕK�v�ȉ��n�̊����̒��x�́A�g�p����ڒ��܂̎�ނɂ���Ă��قȂ邽�߁A�ڒ��܂ɂ���ĊǗ�������߂�B11.3.3(a)�Ɏ����悤�ɉ����Ɏg�p����ڒ��܂ɂ����ẮA�^�C�v �U �ł͊������Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���A�^�C�v �T �͎����Ă��鉺�n�Ɏg�p�ł���B

�����̃{�[�h���n�̏ꍇ�́A�{�[�h���n���������Ă��邱�Ƃ��m�F����B�����^�����n�Ń^�C�v �U �̐ڒ��܂��g�p����ꍇ�́A�����v�ő��肵�Ċܐ����� 8���ȉ��ł��邱�Ƃ��m�F����B�������Ԃ��\���łȂ��ܐ����� 8������ꍇ�ɂ́A�{�H��̎g�p���ɐ��≷���̉e�����Ȃ��Ă��^�C�v I �̐ڒ��܂��g�p����K�v������B

���O�̃����^�����n�̏ꍇ�́A�ڎ��ʼn��n�\�ʂ����������F�����Ă��邱�Ƃ��m�F

����B�~�J�̂��ƂȂǂŁA�����^�����n�\�ʂ��ʂ�F�ɂȂ��Ă����Ԃł͐ڒ����\�����Ɉ����Ȃ邽�߁A�^�C��������s���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

11.3.7 �{�@�H

(a) ���n�y�у^�C�������炦

(1) �R���N���[�g�f�n�ʂ�MCR�H�@�Ƃ���ꍇ�́A�u�W�d�v6��8�߁A�ڍr���H�@�i��������j�Ƃ���ꍇ�́u�W�d�v15.2.4 (c)�ɂ��B

(2) �O���ǃ^�C���ڒ��ܒ���́A���n�̓����≷�x�ω��ɂ��f�B�t�@�����V�������[�u�����g���ɘa���ă^�C���̂͂�����h�~����H�@�ł���A�ڒ��ܒ���̓����������߂ɂ͌^�g���x���グ�ă����^�����n�̌��݂�ጸ���������悢�B���̂��߁A�u�W�d�v�ł̓R���N���[�g�̑ŕ����d�グ�̎�ʂ�A��Ƃ��A�R���N���[�g�̎d���̕��R����3m�ɂ�7mm�ȉ��ɂ���悤�ɋ��߂Ă���B�܂��A�����^���h��̍ޗ��́AJIS A 6916�i���z�p���n�����h�ށj�ɂ��Z�����g�n���n�������h��2��i���n�����h��CM-2)���g�p���C2��h����s�����ƂƂ��Ă���B�����^�����n�̓h���Ƃ��ẮA10�` 15mm���x�ƂȂ�A�]������̃����^���h��̖�20mm�ɔ�r���ĕ낭�Ȃ�B�������A�����^���̓h�������������A����̗p�����Ƃ��Ă��^�C�����n�Ƃ��ĕK�v�Ȑ��x���m�ۂł��Ȃ����Ƃ���A10mm�ȏ�̓h�����K�v�ł���B

�ڒ��ܒ���̏ꍇ�́A���n�\�ʂɉ��ʂ�����Ɖ��n�Ɛڒ��܂Ƃ̐ڒ����������Ȃ邽�߁A�����^���̎d�グ�͋�����1���Ƃ���B�܂��A�ڒ��ܒ���͐ڒ��܂̓h�����Z�����g�����^���ɂ��^�C������ɔ�ׂĔ������߁A�d��肪���n���x�̉e�����₷�����߁A���x�̗ǂ����n���K�v�ł���B

�����^���̕����̌����ƕ�C���@�ɂ��ẮA11.1.4���Q�Ƃ��ꂽ���B

(3) �����ǃ^�C���ڒ��ܒ���̃����^�����n�́A15.2.5�ɂ��B�{�[�h���n�́A���������{�[�h�A�����_�J���V�E���̃^�C�v2�A�����g�p����� �^�C������ɐ旧���A�{�[�h�ԂɃ^�C������Ɏx��ƂȂ�i�����Ȃ������m�F����B

(4) �ڒ��ܒ���́A���n���������Ă��������悢���߁A���������s���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�z�������ނ�h�z����ƁA�z�������ނƐڒ��܂Ƃ̐ڒ��������Ȃ�ꍇ�����邽�߁A�h�z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

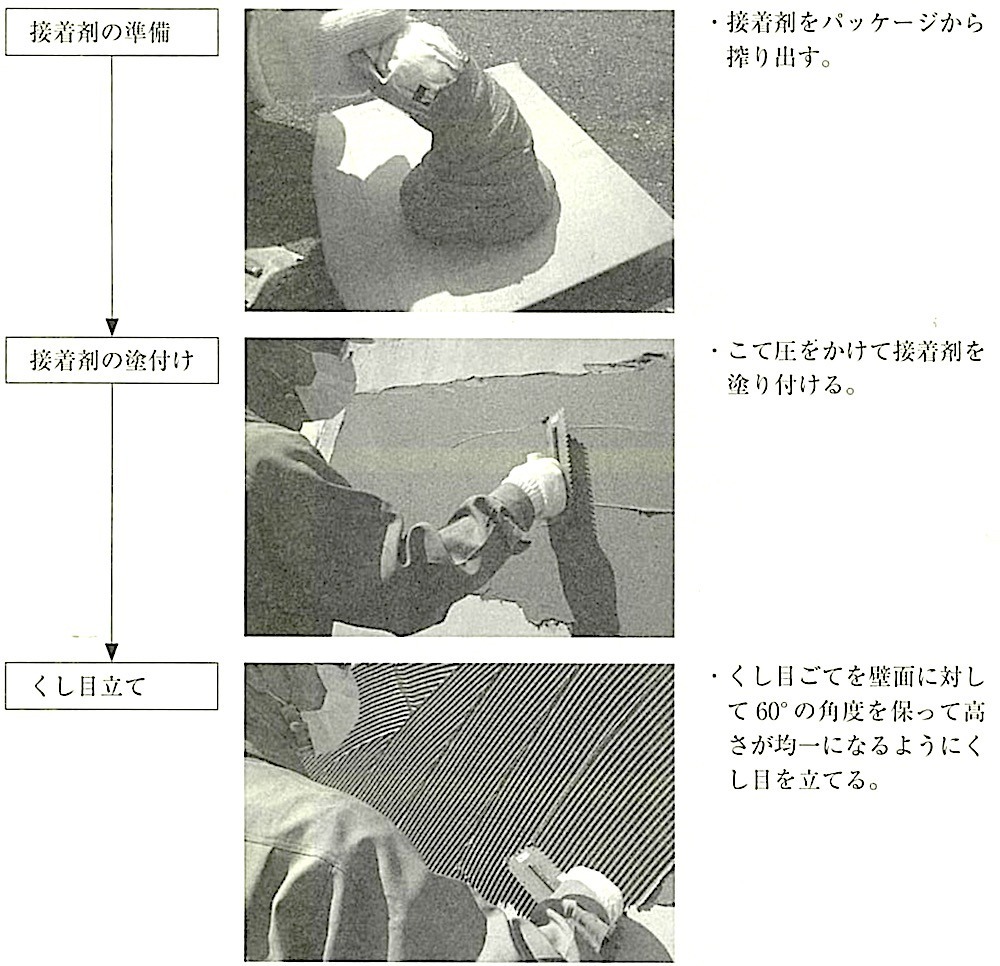

(b) �ǃ^�C������

(1) �O���ǃ^�C���ڒ��ܒ���́A�u�W�d�v�ł́A�����Ƃ��āA�ڒ��ܒ����p�^�C�����g�p���邱�ƂƂ���ƂƂ��ɁA�^�C���̎�ʁA�傫���A�����������Ɨ��ʔ���ɂ��ڒ��܂̎g�p�ʂ��K�肵�Ă���B�ڒ��܂̓h�z�Ɏg�p���邭���ڂ��ẮA��ʓI�ɕ\11.3.5�Ɏ������Ă��g�p�����B

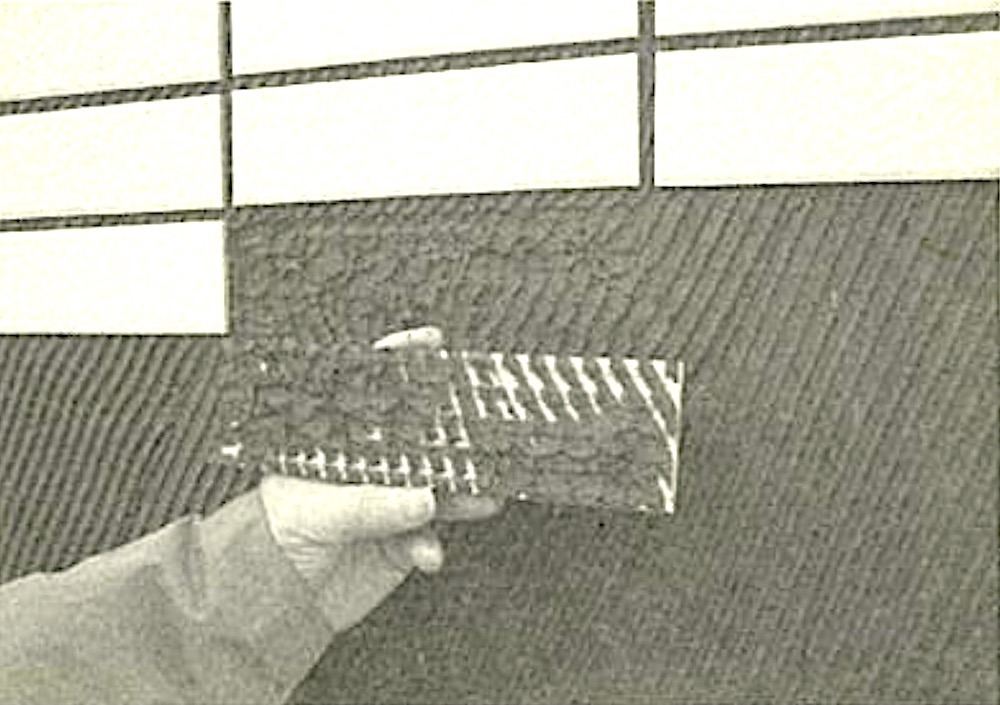

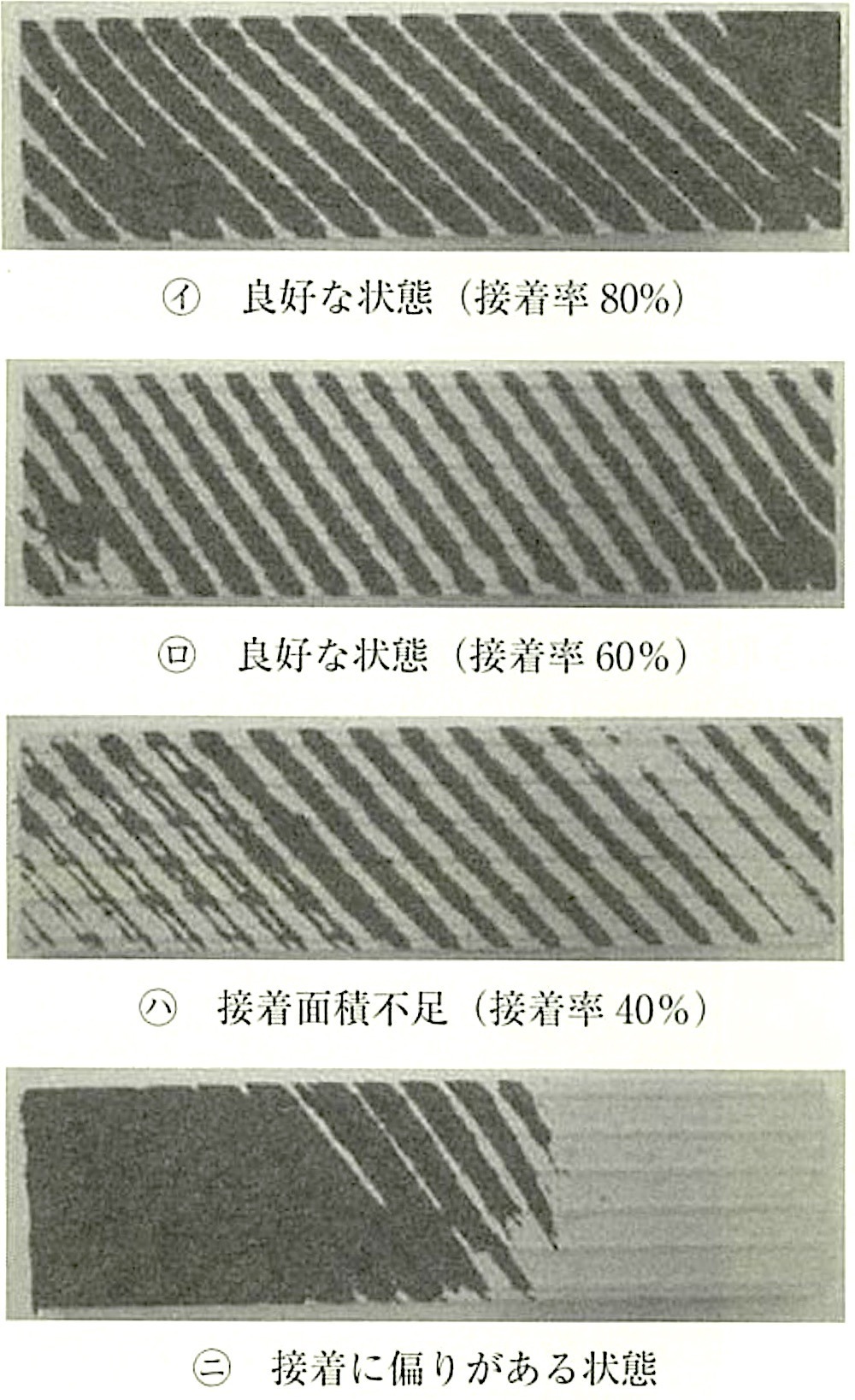

�ڒ��ܒ����p�^�C���ȊO�̃^�C���́A���������������߁A�\11.3.5�Ɏ����ڒ��܂̎g�p�ʂƂ����ڂ��Ăł́A�^�C���Ɛڒ��܂̐ڒ����������Ȃ��Ȃ�ꍇ������B���������āA���O�Ɏ����{�H�����s���A�^�C���Ɛڒ��܂̐ڒ������� 60���ȏ���m�ۂł���悤�ɁA�g�p���邭���ڂ��ĂƐڒ��܂̓h�z�ʂ����肷��B Q-CAT�ł́A�^�C���ɂ���Ďg�p����ڒ��܂Ǝg�p���邭���ڂ��Ă����߂��Ă��邽�߁A����ɏ]���B

�\11.3.5 �ڒ��ܓh�z�Ɏg�p���邭���ڂ��Ă̎��

�����ǃ^�C���ڒ��ܒ���́A�����ڍ����� 3�`5mm�̂����ڂ��Ă��g�p���Đڒ��܂�h�z����B

(2) �����ǃ^�C���ڒ��ܒ���

(i) 1��̓h�z�ʐς́A�u�W�d�v�ł́A3m2�ȓ��A���A30���ȓ��ɒ���I����ʐςƂ��Ă���B

�Ȃ��A�ڒ��܂�2�t�����`�̏ꍇ�́A�G�߂�{�H���̉��x�ɂ���Ē��t���\���Ԃ��قȂ�̂Œ��ӂ���B

(ii) �ڒ��܂������ē��Ń����^�����n���̓{�[�h���n�ɓh�z���i�ʏ�A3mm�����x�j�A �����ڂ��Ăł����ڂ𗧂āA�^�C����t����B

(iii) �ڒn�Ԋu�𐳊m�ɕۂ悤�ɂ���B

(iv) 1������̏ꍇ�́A��ł��ݍ��ނ悤�ɂ��ĉ������t���A�ڒn���ɐڒ��܂��͂ݏo���悤�ɂ���B

���j�b�g�^�C���̏ꍇ�́A�܂��S�ʂ��y���������Ȃ��獇�킹�A�ڒn�̒ʂ���蒼�����A���Ŗڒn���ɐڒ��܂��͂ݏo���܂ł������ł������Ė���������B�܂��A�^�C�����蒆�Ƀ^�C���\�ʂɕt�������ڒ��܂́A���̓s�x�����ɕz�łӂ�����Ă����B

�ڒn�����́A����t�����^�C�������R�ɓ����ԁi�ʏ�A�^�C�����t���� 30�����x�j�ɍs���B

(v) �^�C���̋z�����傫���A�ڒn�l�߂̍ۂ̐��������s���ꍇ�́A�ڒ��܂��d�����Ă���s���B�{�[�h���n�̂����_�J���V�E���́A��d1.0�̂��̂��g�p����B�@�ۋ����Z�����g���̊����ɂ�鋓�����傫�����̂́A���肪�������A�^�C���̂Ђъ����͂����������邱�Ƃ����邽�ߎg�p���Ȃ��B

(vi) �^�C���ʂ̐��|�͑��̃^�C������Ɠ��l�ɍs���B

(�F) �Ɩ��p�~�[�̃����W����̕Ǔ������ɂȂ邨����̂���ӏ��ւ̎g�p�́A�ڒ��܂����ă^�C�����͂�������댯�������邽�ߔ�����B

(3) �O���ǃ^�C���ڒ��ܒ���

(i) 1��̓h�z�ʐς̌��x�́A�u�W�d�v�ł�30���ȓ��ɒ���I����ʐςƂ��Ă���B����́A�ڒ��܂̒��t���\���ԓ��ɒ���I����悤�ɂ��邽�߂ł���B

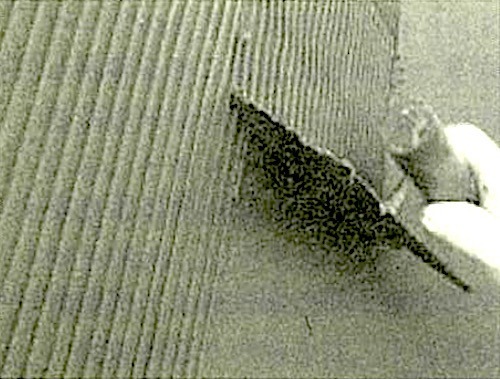

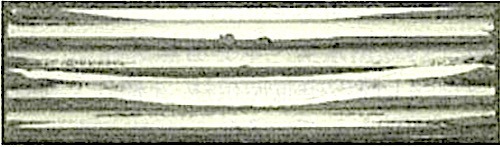

(ii) �ڒ��܂̓h�t���́A�����ڂ��Ă�p���ĉ��n�ʂɕ�����ɓh��t���A���ɐڒ��܂̓h�����ρ[�ɂ��A���A���݂��m�ۂ��邽�߂ɐ}11.3.4�Ɏ����悤�ɕǖʂɑ��Ă����ڂ��Ă�60���̊p�x��ۂ��Ă����ڂ�t����B�����ڂ̊p�x���������A���Ă�Q��������Ԃł����ڂ𗧂Ă�ƁA�����ڂ̍������Ⴍ�Ȃ�A�ڒ��܂̓h�z�ʂ����Ȃ��Ȃ�B�܂��A�����ڂ̊p�x���傫�����Ă��{�H���������A�����ڂ�������Ɨ����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����邽�߁A�h�z�ʂ����Ȃ��Ȃ�X��������B�܂��A�}11.3.5�Ɏ����悤�ɁA�^�C���̗������Ƃ����ڂ̕��������s�ƂȂ�ƁA�^�C���Ɛڒ��܂Ƃ̐ڒ��������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����邽�߁A�������ɑ��Ē��͎ߕ����ɂ����ڂ𗧂Ă�B

�}11.3.4 ���Ă̊p�x�iJASS 19���j

�}11.3.5 �����ڂƗ����������s�ɂȂ����ꍇ�̐ڒ���ԁiJASS 19���j

�ڒ��܂̓h�z���@�Ƃ��ẮA�}11.3.6�Ɏ����悤�ɂ����ڂ𗧂Ă��܂܂ɂ�����@�ƁA�}11.3.7�Ɏ����悤�ɂ����ڂ𗧂Ă��̂��ɕ�����ɂȂ炷���@�Ƃ�����B������ɓh��t����ꍇ�ɂ��A�h�����ρ[�ɂ��邽�߂Ɉ�U�����ڂ𗧂Ă�B

�}11.3.6 �����ڂ𗧂ĂĐڒ��܂�h�z����ꍇ�̎菇�iJASS 19���j

�}11.3.7 �ڒ��܂���ɓh�z����ꍇ�̎菇�iJASS 19���j

(iii) �|�����̃^�C��1������̏ꍇ�́A��ł��ݍ��̂��ɁA�^�C������ɗp����n���}�[�ł������������邩�A���͖�������Ŏg�p����U���H��ʼn��U���Ē���t����B���j�b�g�^�C���̏ꍇ�́A���U�C�N�^�C�������}�X�N����ɗp���邽�����ł������������Ē���t����B�ӏ���A�\�ʂɒi�������郆�j�b�g�^�C���́A�����������ł̓��j�b�g�^�C���S�̂��\���ɉ���������Ȃ��ꍇ������̂ŁA��ŋϓ��ɂ��ݍ��̂��ɂ������ł�������������K�v������B

(iv) �^�C������̃v���Z�X�Ǘ��Ƃ��āA�^�C���Ɛڒ��܂Ƃ̐ڒ���Ԃ̌������s

���Ƃ悢�B�������@�Ƃ��ẮA�^�C����t��������ɐ}11.3.8�̂悤�Ƀ^�C�����͂����A�^�C���Ɛڒ��܂̐ڒ���Ԃ��m�F����B���ۂ̔���͐ڒ������ōs���A�^�C�����ʂւ̐ڒ��܂̐ڒ�����60���ȏ�A���A�^�C���S�ʂɋϓ��ɐڒ����Ă��邱�Ƃ���ɂ���̂���ʓI�ł���B�}11.3.9(�)�Ɏ����悤�ɐڒ��������傫���Ă��ڒ����Ă���ӏ�������ɕ��Ă���ƃ^�C�����ʂɑ傫�ȋ��ł��邽�ߕs���i�Ƃ���B

11.3.8 �{���y�ѐ��|

(a) �{�@��

������Ɏ{�H����ꍇ�ɂ́A11.3.5(b)�ɂ��B

(b) ���@�|

�ڒ��܂��^�C���ɕt�����ꍇ�ɂ́A�d���O�ɗn�܂łӂ���邩�A���͐ڒ��܂��d�������̂��ɉ��ꏜ���p�̔��A�������i�A�������S�����ō����B�\�ʂ��e���^�C���́A�n�ܓ��łӂ����ƁA�ڒ��܂��^�C���\�ʂɎc��A���Ƃɉ���ƂȂ�ꍇ������̂Őڒ��܂��d�������̂��ɏ������������悢�B�n�܂��g�p����ꍇ�ɂ́A�ڒ��ʂɗn�܂��|����Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B

�ڒn�ނɂ�鉘��A���̍H���ɂ�鉘�ꓙ�̐��|�́A11.2.8(b)�ɂ��B

�}11.3.8 �ڒ���Ԃ̌����iJASS 19���j

�}11.3.9 �ڒ���ԁiJASS 19���j

-

no image