平成26年度 2級建築施工管理技術検定

実地試験 解答・解説

問題3

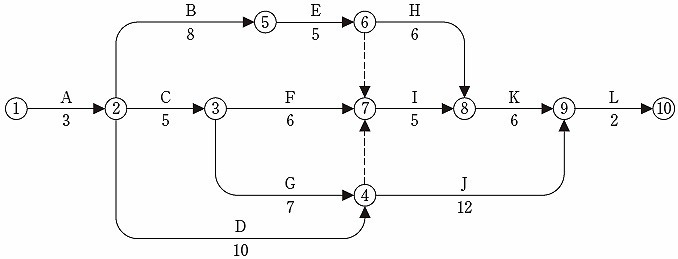

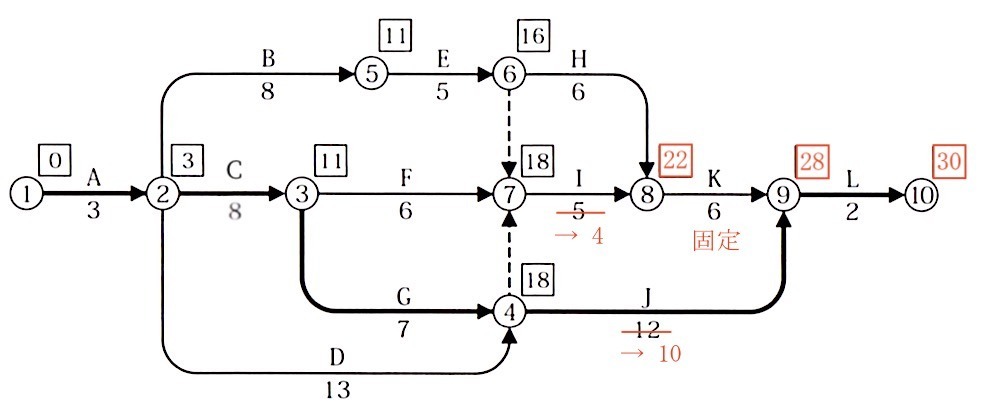

図に示すネットワーク工程表について、次の1.から3.の問いに答えなさい。

なお、内の数字はイベント番号、矢線の上段のアルファベットは作業名、下段の数値は所要日数を示す。

1.工程表において、①からまでの総所要日数を答えなさい。

解答

30日

[ 解説 ]

総所要日数の計算

まず、最初のイベント①の右肩に [ 0 ] と記入する。

次に、イベント②の右肩に 作業Aの作業日数3を加えて [ 3 ]と記入する。

順次、その足し算を行うが、

イベントに対してアロー(矢印)が2本以上入ってる部分のイベントについては、最大の日数を記入して上記工程表のようにクリティカルパスを得る。総所要日数は 30日となる。

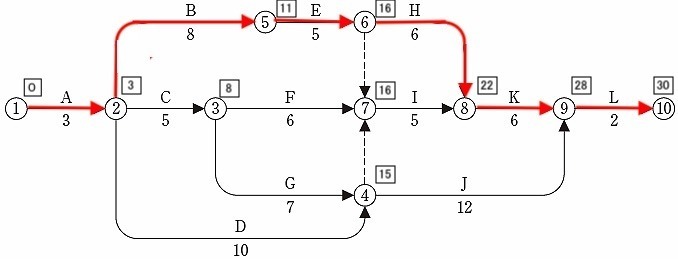

2.工程表において、作業Cと作業Dがそれぞれ3日間遅延したときのクリティカルパスを作業名で工程順に並べて答えなさい。

解答

A → C → G → J → L

[ 解説 ]

作業C、作業Dがそれぞれ3日間遅延したときのクリティカルパス

作業C(② → ③)が3日遅延、作業日数 5日 → 8日

作業D(② → ④)が3日遅延、作業日数10日 →13日

と変更し、問1と同じ操作を行い、下記のネットワーク工程表を得る。

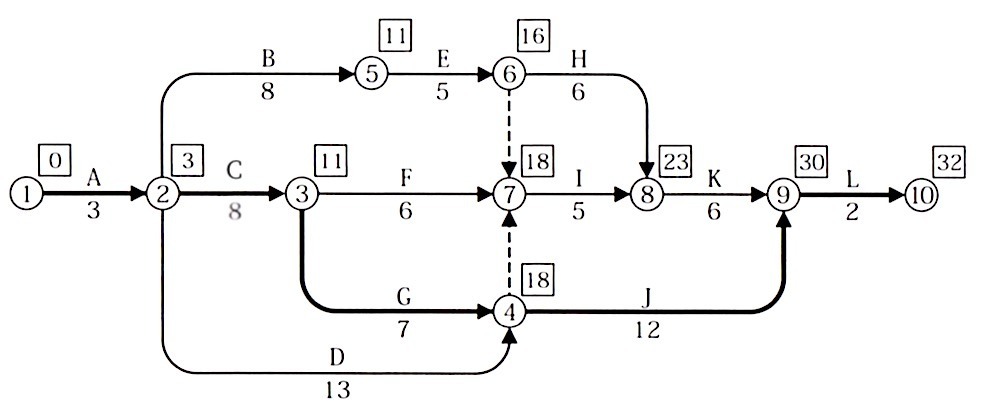

3.工程表において、作業Cと作業Dがそれぞれ3日間遅延したとき、①から⑩までの総所要日数を当初と同じ日数とするために、作業Iと作業Jの作業日数のみを短縮する場合、作業Iと作業Jは、それぞれ最小限何日間短縮すればよいか答えなさい。

解答

作業 Ⅰ を1日間短縮、作業Jを2日間短縮する。

[ 解説 ]

作業C、作業Dが3日間遅延したとき、当初総所要日数にするために作業 I、作業Jは最小限何日間短縮すればよいか?

作業C、作業Dが3日間遅延であるので、問題2のネットワーク工程表をベースに考察する。

当初の総所要日数にするので、イベント⑩の右肩の数字を [30] とする。

Lの作業日数を引くと、イベント⑨の右肩の数字は [28]となる。

同様に計算して、作業 I の作業終了時のイベント⑧の右肩の数字は [22]となり、

下記ネットワーク工程表を得る。

以上の結果より作業 I を1日間、作業J を2日間短縮する。

ちなみに、右肩の□マークの数字は、次の作業の最早開始時刻(EST)という。

【このカテゴリーの最新記事】

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image