2�����z�{�H�Ǘ��Z�p���� �����i���n�����j

���T–B �̍U����

����F

����̎҂�

������B

�ߘa5�N�x

����1�D����4�D�̊e�L�q�ɂ����āA[ �@ ] �ɓ��Ă͂܂�

�ł��K���Ȍ�喔�͐��l���A���̊Y������g������

1���I�тȂ����B

1�D�R���N���[�g��̐}�Ɏ�����Ă���X����Y���̊�̒ʂ�S�́A���S��ǐS�ł��邱�Ƃ������A���ʂɒn�n��łۂɒ��S��ǐS��ʂ��őł��Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��ߒ��S��ǐS�̊�n�����萡�@�������ʒu�ɕ⏕�̖n��ł��A���̖n�̂��Ƃ� [ �@ ] �Ƃ����B1�K���̊�n�̂́A��K�̊�n�̊�ɂȂ�̂œ��ɐ��m�������K�v������B

2�K����ł́A�ʏ팚�z���̎l���̏��ɏ����Ȍ����J���Ă���[ �A ] �ɂ��1�K�����K�֏����A��n�� [ �@ ] ���グ�Ă����B���̍�Ƃ�n�̈��ʂ��Ƃ����B

�@�@(1) �e�n�@(2) ���n�@(3) �����n�@(4) �x���`�}�[�N

�A�@(1) �������x���@(2) ���ځ@(3) �����@(4) �����U��

�E���

�@-3�A�A-4

[ ��� ]

�R���N���[�g��̐}�Ɏ�����Ă���X����Y���̊�̒ʂ�S�́A���S��ǐS�ł��邱�Ƃ������A���ʂɒn�n��łۂɒ��S��ǐS��ʂ��őł��Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��ߒ��S��ǐS�̊�n�����萡�@�������ʒu�ɕ⏕�̖n��ł��A���̖n�̂��Ƃ������n�Ƃ����B1�K���̊�n�̂́A��K�̊�n�̊�ɂȂ�̂œ��ɐ��m�������K�v������B

2�K����ł́A�ʏ팚�z���̎l���̏��ɏ����Ȍ����J���Ă��������U���ɂ��1�K�����K�֏����A��n�������n���グ�Ă����B���̍�Ƃ�n�̈��ʂ��Ƃ����B

2�D�@�킵���y�̒��ŗǎ��y�߂��y�ɗp����ꍇ�̒��ł߂́A���z���̋�̓��̃R���N���[�g���x���������Ă��邱�Ƃ��m�F�̏�A���� [ �B ] mm���x���Ƃɍs���B

�g�p����@��́A���K�͂Ȗ��߂��̏ꍇ�́A�����}�[���̏Ռ���p�A�U���R���p�N�^�[���̐U����p�Œ��ߌł߂�@����g�p����B��K�͂̏ꍇ�́A���[�h���[���[���̓]���@�B���g�p����B

���߂��̍ŏI�w�ɂ́A�y���ɂ�钾�ݑ��������� [ �C ] ���s���B [ �C ] �̓K�ȕW���l�͌��܂��Ă��Ȃ����ʏ�̖��߂��ɂ����āA�S���y��p���\���Ȓ��ł߂��s���ꍇ�A100mm����150mm���x���ڈ��Ƃ��čl������B

�B�@(1) 300�@(2) 400�@(3) 500�@(4) 600

�C �@(1) ���t���@(2) �n�Ȃ炵�@(3) �]����@(4) �y����

�E���

�B-1�A�C-3

[ ��� ]

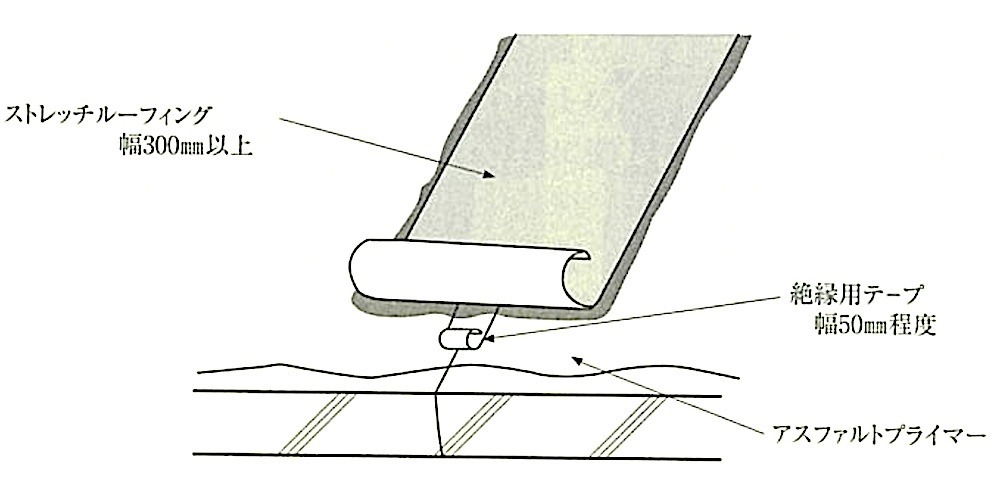

�@�킵���y�̒��ŗǎ��y�߂��y�ɗp����ꍇ�̒��ł߂́A���z���̋�̓��̃R���N���[�g���x���������Ă��邱�Ƃ��m�F�̏�A����300mm���x���Ƃɍs���B

�g�p����@��́A���K�͂Ȗ��߂��̏ꍇ�́A�����}�[���̏Ռ���p�A�U���R���p�N�^�[���̐U����p�Œ��ߌł߂�@����g�p����B��K�͂̏ꍇ�́A���[�h���[���[���̓]���@�B���g�p����B

���߂��̍ŏI�w�ɂ́A�y���ɂ�钾�ݑ����������]�������s���B�]�����̓K�ȕW���l�͌��܂��Ă��Ȃ����ʏ�̖��߂��ɂ����āA�S���y��p���\���Ȓ��ł߂��s���ꍇ�A100mm����150mm���x���ڈ��Ƃ��čl������B

3�D�w���҂�����郌�f�B�[�~�N�X�g�R���N���[�g���A�w�肵�����\��L���鐻�i�ł��邩�ǂ����肷�邽�߂̌�������������Ƃ����B

��������͌��z����̉����n�_�ōs���A���̌����̍��ڂɂ́A�X�����v�A��C�ʁA [ �D ] �A�R���N���[�g���x��������B

[ �D ] �̑��茋�ʂ� [ �E ] kg/m

3����ƃR���N���[�g���̓S�̕��H�����i�����\�������邽�߁A���{�Y�ƋK�i�iJIS�j�ł͌����Ƃ��āA���̒l�ȉ��Ƃ��邱�Ƃ���߂��Ă���B

�D�@(1) �_�����ܗL�ʁ@(2) �������ܗL�ʁ@(3) �����ܗL�ʁ@(4) �Y�f�ܗL��

�E�@(1) 0.30�@(2) 0.40�@(3) 0.50�@(4) 0.60

�E���

�D-2�A�E-1

[ ��� ]

�w���҂�����郌�f�B�[�~�N�X�g�R���N���[�g���A�w�肵�����\��L���鐻�i�ł��邩�ǂ����肷�邽�߂̌�������������Ƃ����B

��������͌��z����̉����n�_�ōs���A���̌����̍��ڂɂ́A�X�����v�A��C�ʁA�������ܗL���A�R���N���[�g���x��������B

�������ܗL���̑��茋�ʂ�0.30kg/m3����ƃR���N���[�g���̓S�̕��H�����i�����\�������邽�߁A���{�Y�ƋK�i�iJIS�j�ł͌����Ƃ��āA���̒l�ȉ��Ƃ��邱�Ƃ���߂��Ă���B

4�D�ؑ��ݗ����g�\�@��2�K���Ĉȏ�̎��g�ɂ����āA2�K�ȏ�̏��ʒu�ŊO���̒��𑊌݂ɂȂ����ˍނ� [ �F ] �Ƃ����A���̊K�̕ǂ⏰�����x����B�ޗ��ɂ͈�ʂɃx�C�}�c��}�c�����g�p����Ă���B

[ �F ] �̑傫���́A���͒��Ɠ����Ƃ��A�����͏㕔�̉d�≺���̒��̊Ԋu�ɂ�茈�߂��邪�A��ʂɗ��Ԑ��@�� [ �G ] ���x�̂��̂��g�p����Ă���B

�F�@(1) �����@(2) �ȗ��@(3) �Αŗ��@(4) ����

�G �@(1) 1/5�@(2) 1/10�@(3) 1/15�@(4) 1/20

�E���

�F-4�A�G-2

[ ��� ]

�ؑ��ݗ����g�\�@��2�K���Ĉȏ�̎��g�ɂ����āA2�K�ȏ�̏��ʒu�ŊO���̒��𑊌݂ɂȂ����ˍނ������Ƃ����A���̊K�̕ǂ⏰�����x����B�ޗ��ɂ͈�ʂɃx�C�}�c��}�c�����g�p����Ă���B

�����̑傫���́A���͒��Ɠ����Ƃ��A�����͏㕔�̉d�≺���̒��̊Ԋu�ɂ�茈�߂��邪�A��ʂɗ��Ԑ��@��1/10���x�̂��̂��g�p����Ă���B

�ߘa4�N�x

����1�D����4�D�̊e�L�q�ɂ����āA[�@�@] �ɓ��Ă͂܂�

�ł��K���Ȍ���A

�������͐��l���A���̊Y������g������

1���I�тȂ����B

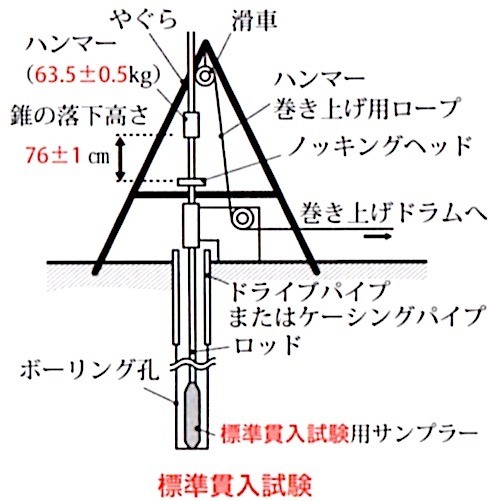

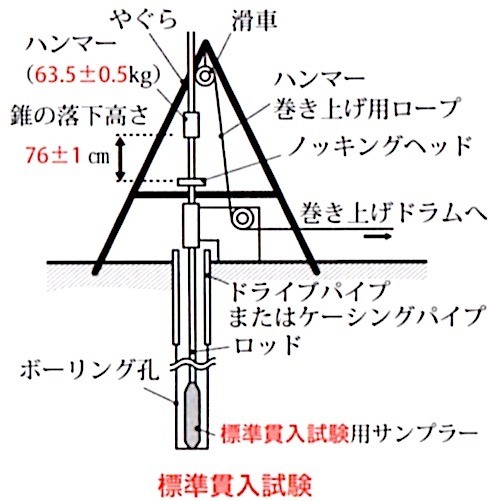

1�D�~�n�̒n�Ղ̍\������Ȃǂ�����n�Ւ����ɂ́A��ʂɃ��[�^���[�{�[�����O���s���Ă���B�{�[�����O�ɂ��@��E��p����[ �@ ] �A�����̍̎�A�n�����ʂ̑��蓙�̒������s���B

�܂��A�̎悳�ꂽ�����͊e��̓y���������s���A�y������}�ɂ܂Ƃ߂���B

[ �@ ] �́A�n���}�[�����R���������āASPT�T���v���[���n�w�� 300mm�ѓ�����̂ɕK�v�ȑŌ������߂鎎���ł���B�����œ���ꂽ�Ō���[ �A ] �Ƃ����A�n�Ղ̍d�������𐄒肷��̂Ɏg����B

�@�@(1)�t���[�����@(2)���ډ����@(3) �W���ѓ������@(4)CBR����

�A�@(1)K�l�@�@�@ �@(2)NC�l�@�@�@�@ (3)�g���N�W���l�@(4)N�l

����

�@�@-3�A�A-4

[ ��� ]

�~�n�̒n�Ղ̍\������Ȃǂ�����n�Ւ����ɂ́A��ʂ����[�^���[�{�[�����O���s���Ă���B�{�[�����O�ɂ��@��E��p�����W���ѓ����� �A�����̍̎�A�n�����ʂ̑��蓙�̒������s���B

�܂��A�̎悳�ꂽ�����͊e��̓y���������s���A�y������}�ɂ܂Ƃ߂���B

�W���ѓ������́A�n���}�[�����R���������āASPT�T���v���[���n�w�� 300mm�ѓ�����̂��K�v�ȑŌ��������߂鎎���ł���B�����œ���ꂽ�Ō���N�l�Ƃ����A�n�Ղ̍d�������𐄒肷��̂Ɏg����B�i���z�H���ė��w�j�j

2�D�^�g�H���ɂ����āA�R���N���[�g�^�g�p����p�������^�g��nj^�g��g�ݗ��Ă�ꍇ�A�����𐳂����ʒu�ɌŒ肷�邽�߂�[ �B ] ���s���B�~�V�ōs���ꍇ�ɂ̓R���N���[�g�̘R��h�~�ɁA�p�b�L���O���g�p������@��v���X�`�b�N�A���O�����g�p������@��������B

���^�g�ɂ����ẮA�v�҂Ƃ̋��c���s���A�t���b�g�f�b�L�i���^�g�p�|���f�b�L�v���[�g�j���g�p���邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�A�����^�g�Ƃ̐ڍ����@�Ƃ��āA�t���b�g�f�b�L�̒�������ɑ�����ւ݂̂̂��ݑ�́A�����Ƃ��āA��ʊK�ł�[ �C ] mm�Ƃ��Ă���B

�B�@(1)���ł߁@�@(2)�������@�@(3)���@�@(4)�������

�C�@(1)10�@�@�@(2)20�@�@�@(3)30�@�@�@(4)40

����

�@�B-2�A�C-1

[ ��� ]

����ǂ̌^�g��g�ݗ��Ă�ꍇ�A�����𐳂����ʒu�ɌŒ肷�邽�߂ɁA���������s���B�~�V�ōs���ꍇ�ɂ̓R���N���[�g�R��h�~�ɁA�p�b�L���O���g�p������@���v���X�`�b�N�A���O�����g�p������@�Ȃǂ�����B

�t���b�g�f�b�L�̒�������ɑ�����ւ݂̂̂��ݑ�́A�����Ƃ��āA��ʊK�ł́A10mm�Ƃ���B�i���z�H���ė��w�j�j

3�D�S�؍H���ɂ����āA�S�ؑ��݂̂����́A�S�ƃR���N���[�g�̊Ԃ̂ɂ�鉞�͂̓`�B���\���ɍs���A�R���N���[�g���������邱�ƂȂ������ɑł����܂�邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂ł���B

������̎�̌p��ɁA�K�X���ڌp����̗p���A�ٌ`�S��p����ꍇ�̓S�ؑ��݂̂����̍ŏ����@�́A�ׂ荇���S�̕��όa�i�Ăі��̐��l�j��1.5�{�A�e���ލő吡�@��1.25�{�A[ �E ] mm�̂����ŁA�ł��傫���l�ȏ�Ƃ���B

�D�@(1)��@���@(2)�t�@���@(3)���@���@(4)���@��

�E�@(1)20 �@(2)25 �@(3)30 �@(4)35

����

�@�D-2�A�E-2

[ ��� ]

�S�؍H���ɂ����ēS�ؑ��݂̂����́A�S�ƃR���N���[�g�̊Ԃ��t���ɂ�鉞�͂̓`�B���\���ɍs���A�R���N���[�g���������邱�ƂȂ������ɑł����܂�邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂ł���B

�S�ؑ��݂̂����̍ŏ����@�́A�ׂ荇���S�̕��όa�i�Ăі��̐��l�j��1.5�{�A�e���ލő吡�@��1.25�{�A25mm�̂����ŁA�ł��傫���l�ȏ�Ƃ���B�i�������z�H���W���d�l�����z�H���� 5.3.5(4)(�)(�)(�)�j

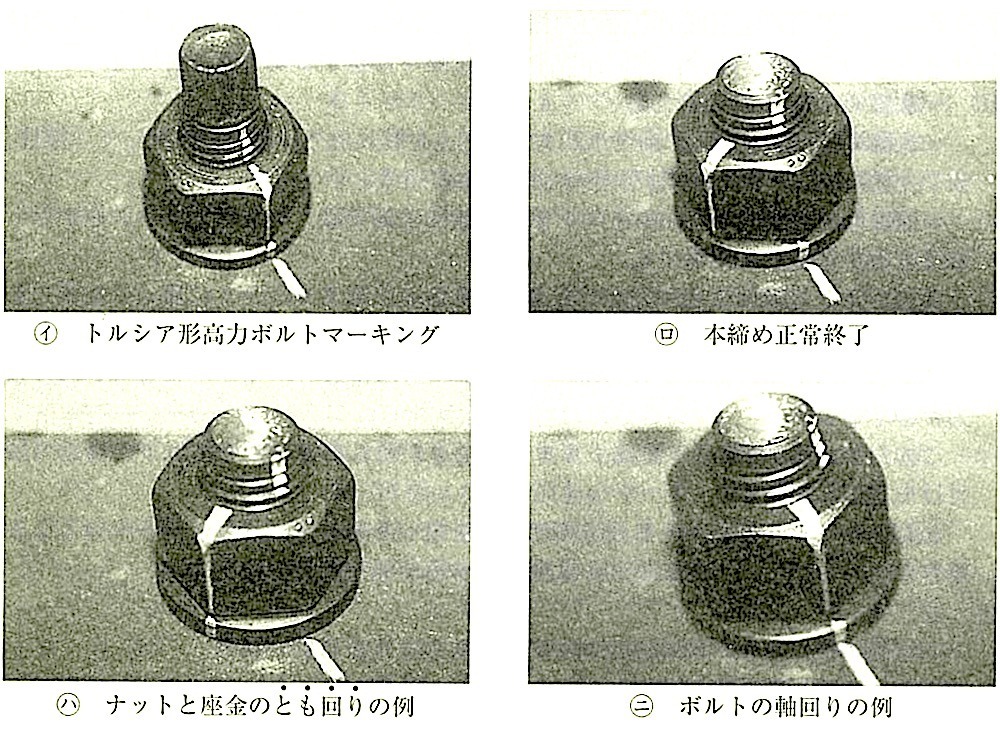

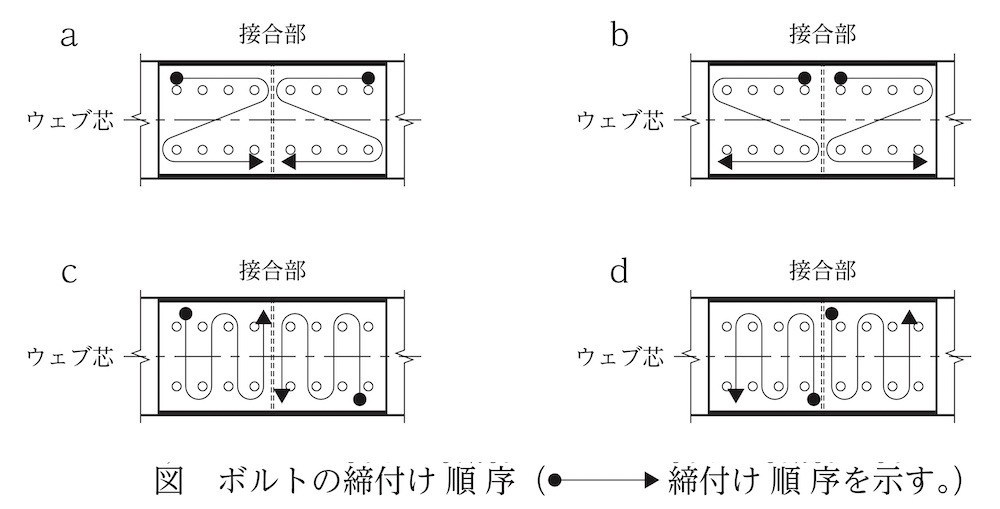

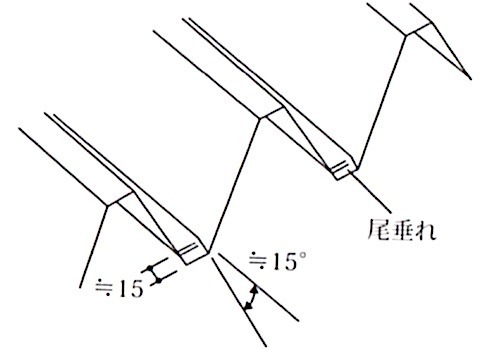

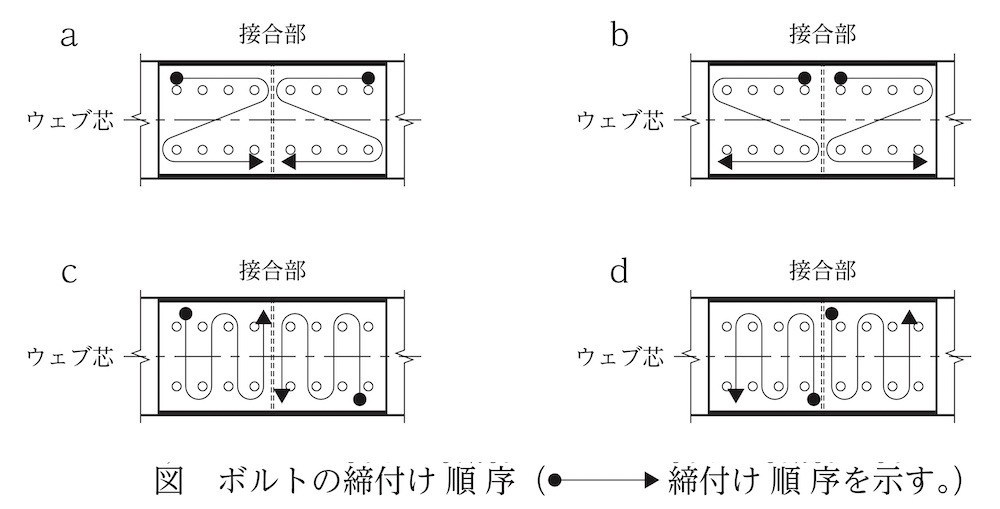

4�D�S���H���ɂ����āA�g���V�A�`���̓{���g���g�p�����ڍ����̖{���߂́A���t�����W�̏ꍇ�ɂ͐}��[ �F ] �̂悤�ɍs���Ă����B�܂��A�{���ߌ�̌����́A�s���e�[�����j�f���Ă��邱�ƁA�����E����肪�Ȃ����ƁA�{���g�̗]�����l�W1�R����6�R�܂ł͈̔͂ł��邱�ƁA�i�b�g�̉�]�ʂ����ω�]�p�x �}[ �G ] �x�ȓ��ł��邱�Ƃ�ڎ��m�F����B

�F�@(1)a �@(2)b �@(3)c �@(4)d

�G�@(1)15 �@(2)20 �@(3)30 �@(4)45

����

�@�F-4�A�G-3

[ ��� ]

1�Q�̃{���g�̒��t���́A�Q�̒���������ӂɌ����������ōs���B�i�������z�H���W���d�l�����z�H���� 7.4.7(4)�j����āA�}��d�̂悤�ɍs���Ă����B

�g���V�A�^���̓{���g�̒��t����̊m�F�́A

�E�s���e�[�����j�f���Ă��邱�ƁB

�E�ꎟ���ߕt���̍ۂɂ����}�[�N�̂���ɂ��A������y��������������Ă��Ȃ����ƁB

�E�i�b�g�̉�]�ʂ́A�e�{���g�Q�̃i�b�g�̕��ω�]�p�x -30�����畽�ω�]�p�x +30���܂ł͈̔͂ł��邱�ƁB

�E�{���g�̗]���́A�˂�1�R����6�R�܂ł͈̔͂ł��邱�Ƃ��m�F����B

�i�������z�H���W���d�l�����z�H���� 7.4.8(1)(�)(a)�`(d)�j

�ߘa3�N�x

����1�D����4�D�̊e�L�q�ɂ����āA[�@�@] ��

���Ă͂܂�ł��K���Ȍ�喔�͐��l���A���̊Y������g������

1���I�тȂ����B

1�D���z���̍����y�шʒu�̊�ƂȂ���̂� [�@�@�@]�Ƃ����B�����̊�͗אڂ̌��z��������̍H�앨�ɁA�ʒu�̊�͈�ʂɌ��z���̏c�A��2�����̒ʂ�S���������Đ݂���B�H�����ʂ��s���Ƃ��̊�̂��߁A�H�����ɓ������Ƃ̂Ȃ��悤2�ӏ��ȏ�݂��āA�����m�F�ł���悤�ɂ��Ă����B

�܂��A���z���̈ʒu���߂邽�ߌ��z���̊O�`�Ɠ����̎�v�ȊԎd�̒��S����ɁA�r�j���Ђ������Č��z���̈ʒu��n�ʂɕ\�����Ƃ� [�@�A�@]�Ƃ����B���̂Ƃ��A���z���̋��ɂ͒n�Y��ł��n���߂��炷�B

�@�@(1)�e�n�@�@(2)�����n�@�@(3)�x���`�}�[�N�@(4)�����h�}�[�N

�A�@(1)�꒣��@�@(2)���с@�@(3)�����@�@(4)��������

��

�@�@(3)�x���`�}�[�N�A�A�@(1)�꒣��

[ ��� ]

���z���̍����y�шʒu�̊�ƂȂ���̂��x���`�}�[�N�Ƃ����B�����̊�͗אڂ̌��z������������H�앨�ɁA�ʒu�̊�͈�ʂɌ��z���̏c�A��2�����̒ʂ�S���������Đ݂���B�H�����ʂ��s���Ƃ��̊�̂��߁A�H�����ɓ������Ƃ̂Ȃ��悤�Q�ӏ��ȏ�݂��āA�����m�F�ł���悤�ɂ��Ă����B

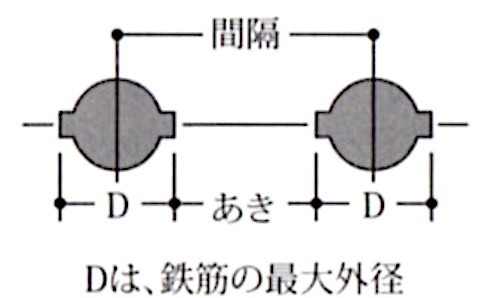

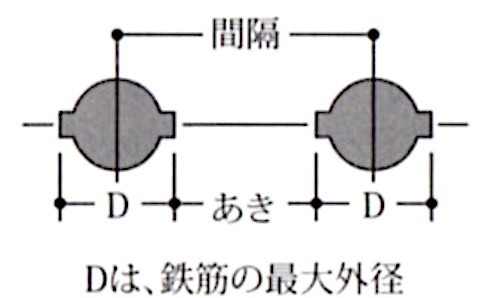

2�D�S�؍H���ɂ����āA�R���N���[�g�̒�������Г��̍����ɂ��S�ւ̉e�����l�����S���R���N���[�g�̌������u���Ԃ�����v�Ƃ����A���z��@�{�s�߂ŋK�肳��Ă���A�����Ƃ��āA�����͗��ɂ����� [�@�B�@]mm�ȏ�A���ɂ����Ă�20mm�ȏ�ƂȂ��Ă���B

�܂��A���Ԃ������ۂ��߂ɃX�y�[�T�[���p�����A�X���u�̑g�����ɂ� [�@�C�@]�̃X���u�p�X�y�[�T�[�������Ƃ��Ďg�p����B

�B�@(1)25�@�@(2)30�@�@(3)35�@�@(4)40

�C�@(1)�����K�@�@(2)�����^�����@�@(3)�|���@�@(4)�v���X�`�b�N��

��

�B�@(2)30�A�C�@(3)�|��

�S�؍H���ɂ����āA�R���N���[�g�̒�������Г��̍����ɂ��S�ւ̉e�����l�����S���R���N���[�g�̌������u���Ԃ�����v�Ƃ����A���z��@�{�s�ߑ�79���ŋK�肳��Ă���B�����Ƃ��āA���A���ɂ����ẮA30mm�ȏ�A���ɂ����Ă� 20mm�ȏ�ƂȂ��Ă���B�i�ŏ����Ԃ�����j

�܂��A���Ԃ������ۂ��߂ɃX�y�[�T�[���p�����A�X���u�̑g�����ɂ͌����Ƃ����|���̃X���u�p�X�y�[�T�[���g�p����B

3�D�R���N���[�g�H���ɂ����āA���{�Y�ƋK�i�iJIS�j�ł́A���f�B�[�~�N�X�g�R���N���[�g�̉^�����Ԃ́A�����Ƃ��āA�R���N���[�g�̗��������J�n���Ă���g���b�N�A�W�e�[�^�������n�_�ɓ�������܂ł̎��ԂƂ��A���̎��Ԃ� [�@�D�@]���ȓ��ƋK�肳��Ă���B���̂��߁A�ł��邾���^�����Ԃ��Z���Ȃ郌�f�B�[�~�N�X�g�R���N���[�g�H��̑I�������B

�܂��A�R���N���[�g�̗������J�n����H������ł̑ō��ݏI���܂ł̎��Ԃ͊O�C����25�������̏ꍇ [�@�E�@]���ȓ��A25���ȏ�̏ꍇ90���ȓ��Ƃ���B

�D�@(1)60�@�@(2)70�@�@(3)80�@�@(4)90

�E�@(1)60�@�@(2)120�@�@(3)150�@�@(4)180

��

�D�@(4)90�A�E�@(2)120

�R���N���[�g�H���ɂ����āA���{�Y�ƋK�i�iJIS A 5808�j�ł́A���f�B�~�N�X�g�R���N���[�g�̉^�����Ԃ́A�����Ƃ��āA�R���N���[�g�̗��������J�n���Ă���g���b�N�A�W�e�[�^�������n�_�ɓ�������܂ł̎��ԂƂ��A���̎��Ԃ�90���ȓ��ƋK�肳��Ă���B���̂��߁A�ł��邾���^�����Ԃ��Z���Ȃ郌�f�B�~�N�X�g�R���N���[�g�H��̑I�肪�K�v�ł���B

�܂��A�R���N���[�g���荬���J�n����H������ł̑ł����ݏI���܂ł̎��Ԃ͊O�C����25�������̏ꍇ120���ȓ��A25���ȏ�̏ꍇ90���ȓ��Ƃ���B

4�D�ؑ��ݗ����g�\�@�ɂ����āA�������K�̏��Ȃǂ̉d��y��ɓ`���鉔���ނł��钌�́A2�K���Ăł́A1�K����2�K�܂Œʂ���1�{�̍ނ�p����ʂ����ƁA�e�K���Ƃɗp���� [�@�F�@]�Ƃ�����B

��ʏZ��̏ꍇ�A���̒f�ʐ��@�́A�ʂ����� [�@�G�@]cm�p�A [�@�F�@]�ł�10.5cm�p�̂��̂���Ɏg�p����Ă���B

�F�@(1)�p���@�@(2)�~���@�@(3)�Ԓ��@�@(4)�ǒ�

�G�@(1)10.5�@�@(2)12�@�@(3)13.5�@�@(4)15

��

�F�@(4)�ǒ��A�G�@(2)12

�ؑ��ݗ����g�\�@�ɂ����āA�������K�̏��Ȃǂ̉d��y��ɓ`���鉔���ނł��钌�́A2�K���Ăł́A1�K����2�K�܂Œʂ���1�{�̍ނ�p����ʂ����ƁA�e�K���Ƃɗp�����ǒ��Ƃ�����B��ʏZ��̏ꍇ�A���̒f�ʐ��@�́A�ʂ����� 12cm�p�A�ǒ��ł�10.5cm�p�̂��̂���Ɏg�p����Ă���B

�ߘa2�N�x

����1�D����4�D�̊e�L�q�ɂ����āA�������̌�喔�͐��l��

�K���Ȃ��̂ɂ́������A

�s�K���Ȃ��̂ɂ͓K���Ȍ�喔�͐��l���L�����Ȃ����B

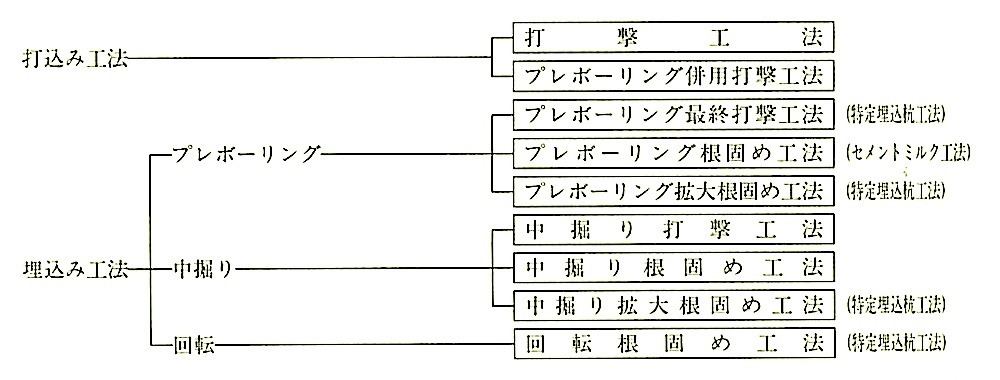

1�D�����R���N���[�g�Y�n�Ƃɂ�����Z�����g�~���N�H�@�ɂ����āA�Y�a��300�`500mm�̏ꍇ�́A�Y�a�����@

200mm���x�傫���I�[�K�[�w�b�h���g�p����B

�܂��A�@��́A����t��p���čE�ǂ̕����h�~���Ȃ���A�Y�S�ɍ��킹�ĉ����ɍs���A�\��̎x���w�ɒB������A���ł߉t�y�эY���Œ�t�𒍓����Ȃ���A�[�X�I�[�K�[�����������Ă����A���̌�A�����R���N���[�g�Y���@��E���Ɍ��č��ށB

���̎{�H�@�́A�����R���N���[�g�Y�̇A

�ō����H�@�ɕ��ނ����B

��

�@�@�@100

�A�@�@������

[ ��� ]

�Z�����g�~���N�H�@�ɂ�����A�[�X�I�[�K�[�w�b�h�a�́A�Y�a + 100mm���x�Ƃ���B�i�������z�H���W���d�l���j���̎{�H�@�́A�����R���N���[�g�Y���������H�@�ɕ��ނ����B

�i���z�H���ė��w�j���j

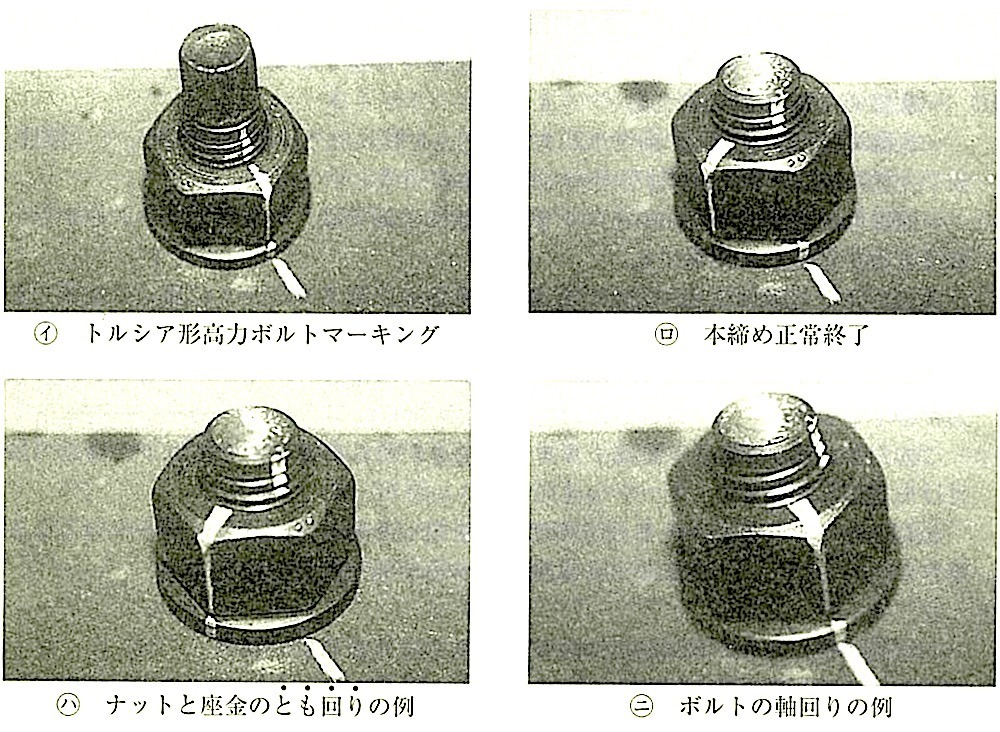

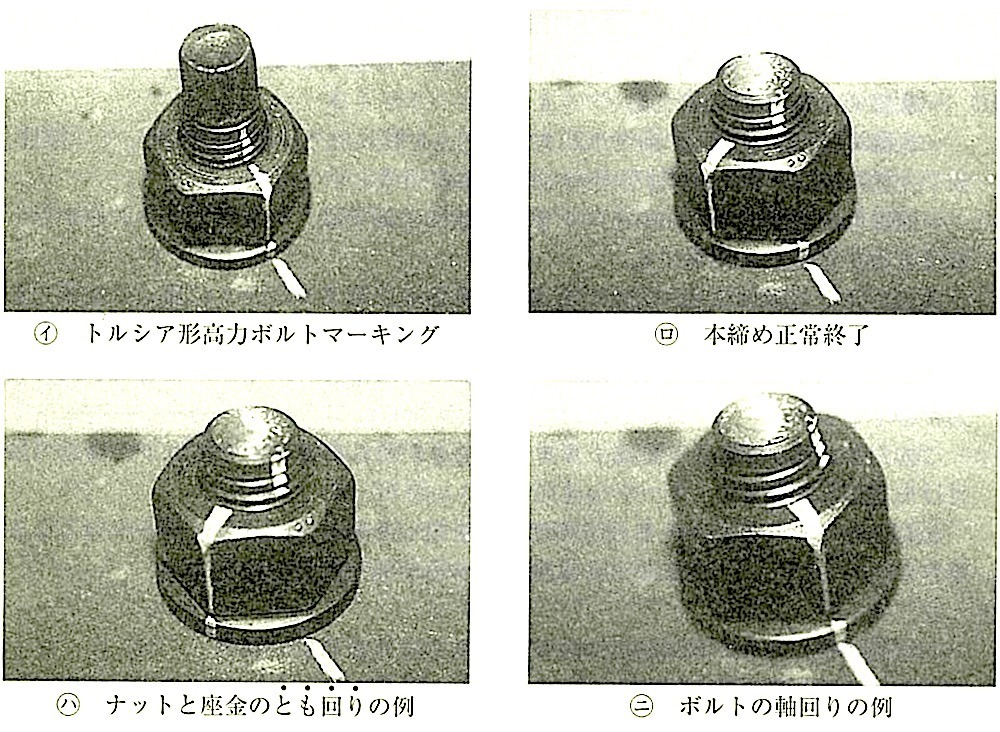

2�D�S���H���ɂ�����g���V�A�`���̓{���g���g�p����ڍ����̑g���Ăɂ����āA�ڍ����̍ތ��̍��Ȃǂɂ��A�ڍ����ɇB

1mm���锧����������ꍇ�ɂ́A�t�B���[�v���[�g��p���Ĕ������߂�B

���t����̌����́A�ꎟ���t����ɕt�����}�[�L���O�̂����s���e�[���̔j�f�Ȃǂ��m�F���A�i�b�g�̉�]�Ƌ��Ƀ{���g��������ꏏ�ɉ�]����C

��������Ă���{���g�́A�V�����{���g�Z�b�g�ƌ�������B

��

�B�@�@��

�C�@�@�����

[ ��� ]

�ڍ����̍ތ��̍����ɂ��1mm���锧����������ꍇ�́A�t�B���[�v���[�g������B�i�������z�H���W���d�l���j

�i�b�g�̉�]�ƂƂ��Ƀ{���g��������ꏏ�ɉ�]���錻�ۂ�������Ƃ����B�����Ƃ́A�{���g��������]���錻�ۂ������B�����⎲��蓙���������ꍇ�́A���̓{���g�̃Z�b�g��V�������̂Ɏ��ւ���B

�i���z�H���ė��w�j��� �}�[�L���O�j

3�D�R���N���[�g�H���ɂ����āA���̖_�a45mm�̖_�`�U���@����ł߂ɗp����ꍇ�A�R���N���[�g��1�w�̑ō������́A�_�`�U���@�����̒����ł���60�`80cm�ȉ��Ƃ��A�_�`�U���@�̑}���Ԋu�͇D

90cm�ȉ��Ƃ���B

�܂��A�_�`�U���@�́A�R���N���[�g�\�ʂɃZ�����g�y�[�X�g�������オ�鎞�܂ʼn��U���A���U���Ԃ�1�ӏ�����5�`�E

45�b���x�Ƃ���̂���ʓI�ł���B

��

�D�@�@60

�E�@�@15

[ ��� ]

�R���N���[�g�H���ɂ����āA�_�`�U���@�̑}���Ԋu��60cm�ȉ��Ƃ���B�i�������z�H���W���d�l���j

�_�`�U���@�̂P�ӏ�������̉��U���Ԃ́A��ʓI�� 5�`15�b���x�Ƃ���B

4�D�s�X�n�ɂ�����A�S�R���N���[�g�����z���̋�̂̉�̍H�����s���ꍇ�́A�����̎��͂ɊO��������ː݂��A�R���N���[�g�Ђ̔�U�h�~����h�~�̂��߇F

���b�V���V�[�g�𑫏�O�ʂɌ��ԂȂ����t����B

�܂��A�K���̍�Ƃɂ���̂�����ꍇ�́A����ɗg�d������̏d�@�ōŏ�K�����̂��A�e�K�̉�͇̂G

�����������s���ĉ�̂��Ă����B��̂Ŕ��������R���N���[�g���ЂȂǂ𗘗p���ăX���[�v������A��̏d�@�����̊K�Ɉړ������ď����n��K�܂ʼn�̂��Ă����B

��

�F�@�@�h���V�[�g

�G�@�@��

[ ��� ]

�R���N���[�g�Ђ̔�U�h�~�ƂƂ��ɑ����h�~�̂��߂ɂ́A�h���V�[�g�𑫏�O�ʂɌ��ԂȂ����t����B

�K���Ƃɂ���̂ł́A�O�ǂ��c���Ȃ������������s���ĉ�̂���B�O�ǂ̓]�|�H�@����p����ꍇ�́A�����ɉ�̂��镔���̈�̐����m�ۂ���ƂƂ��ɁA�ߓx�ȗ͂��������ɓ����Ɉ��S�ɓ]�|������B

�ߘa���N�x

����1�D����4�D�̊e�L�q�ɂ����āA�������̌�喔�͐��l��

�K���Ȃ��̂ɂ́������A

�s�K���Ȃ��̂ɂ͓K���Ȍ�喔�͐��l���L�����Ȃ����B

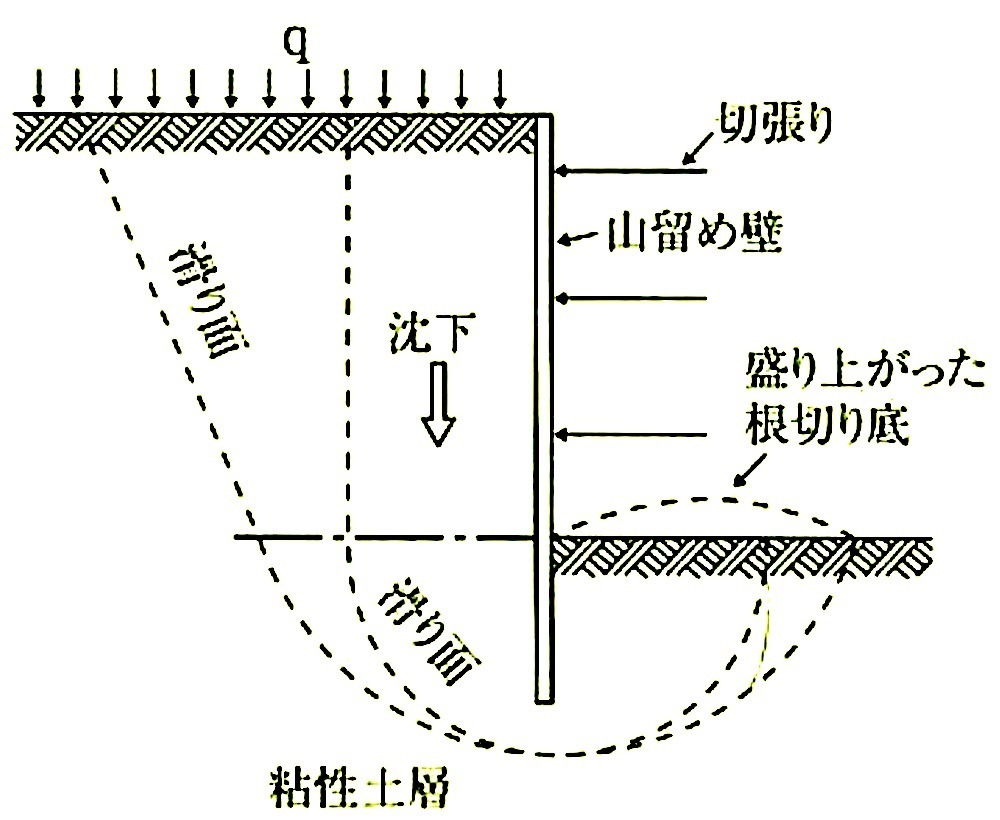

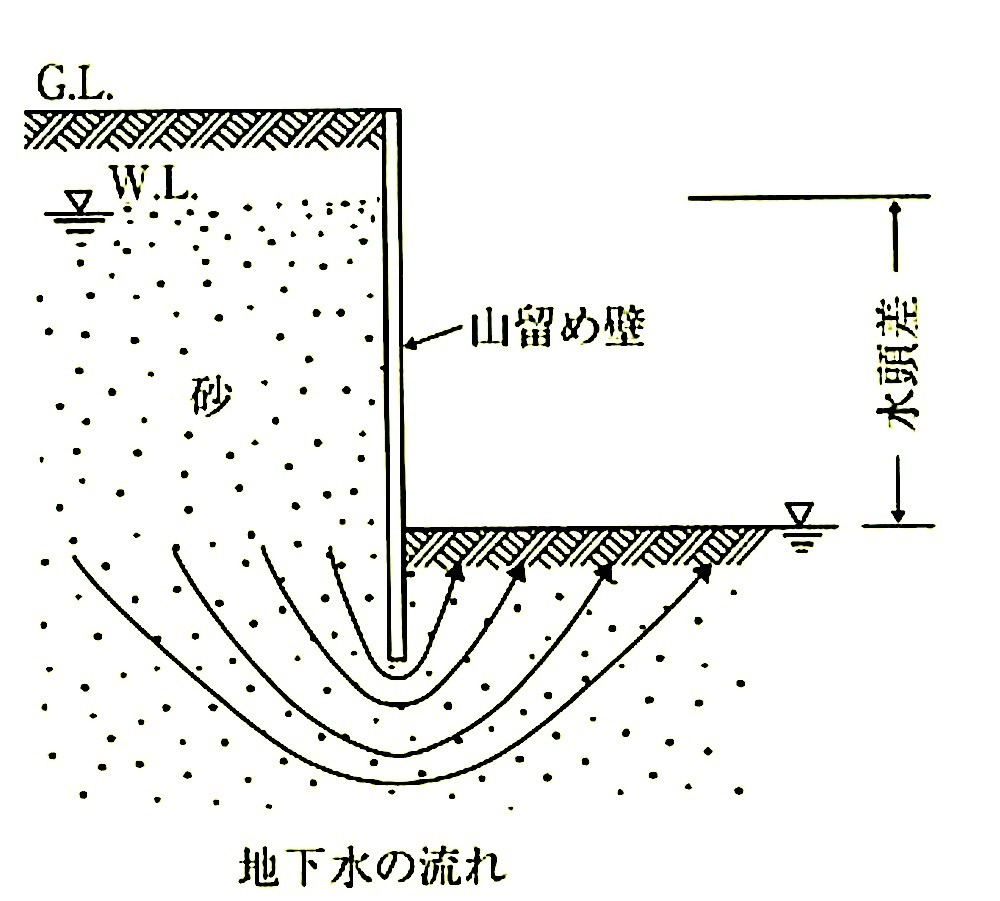

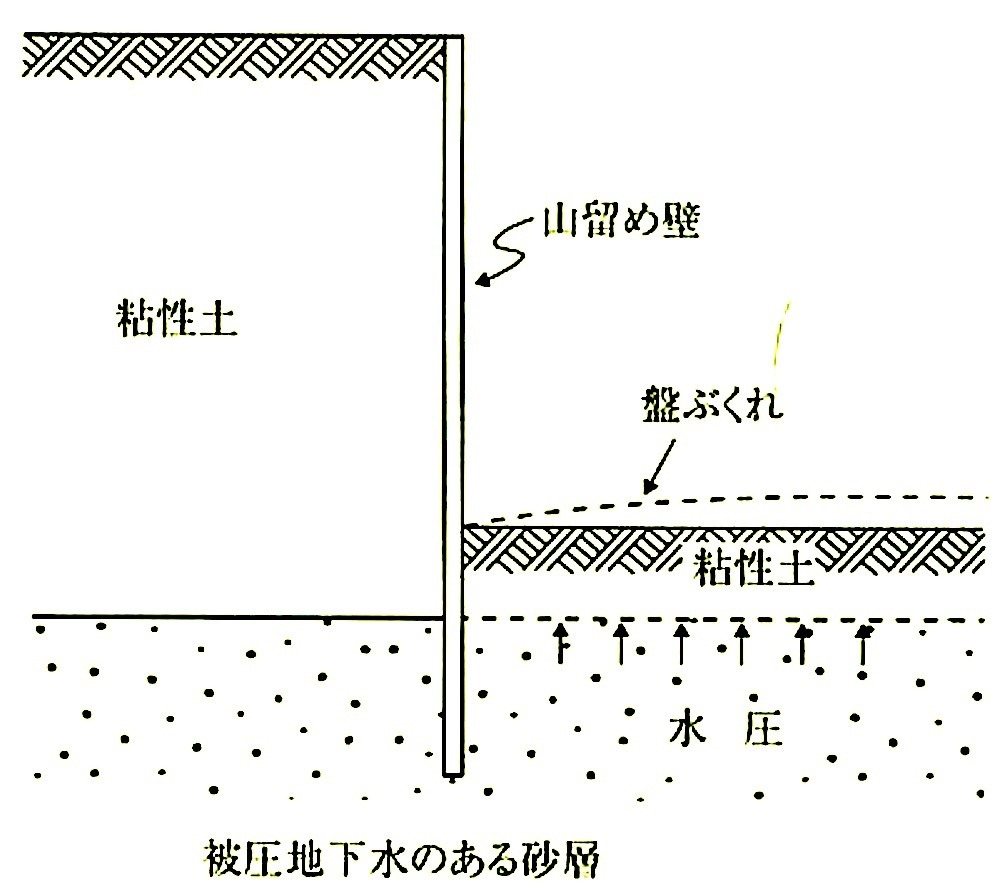

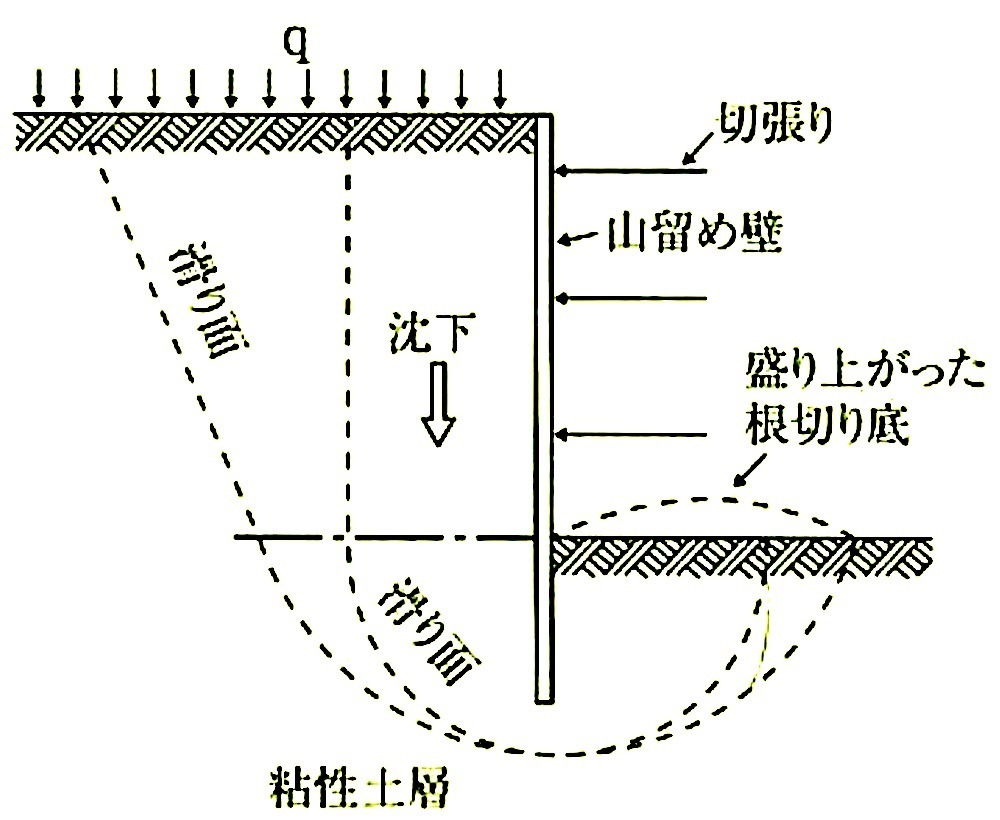

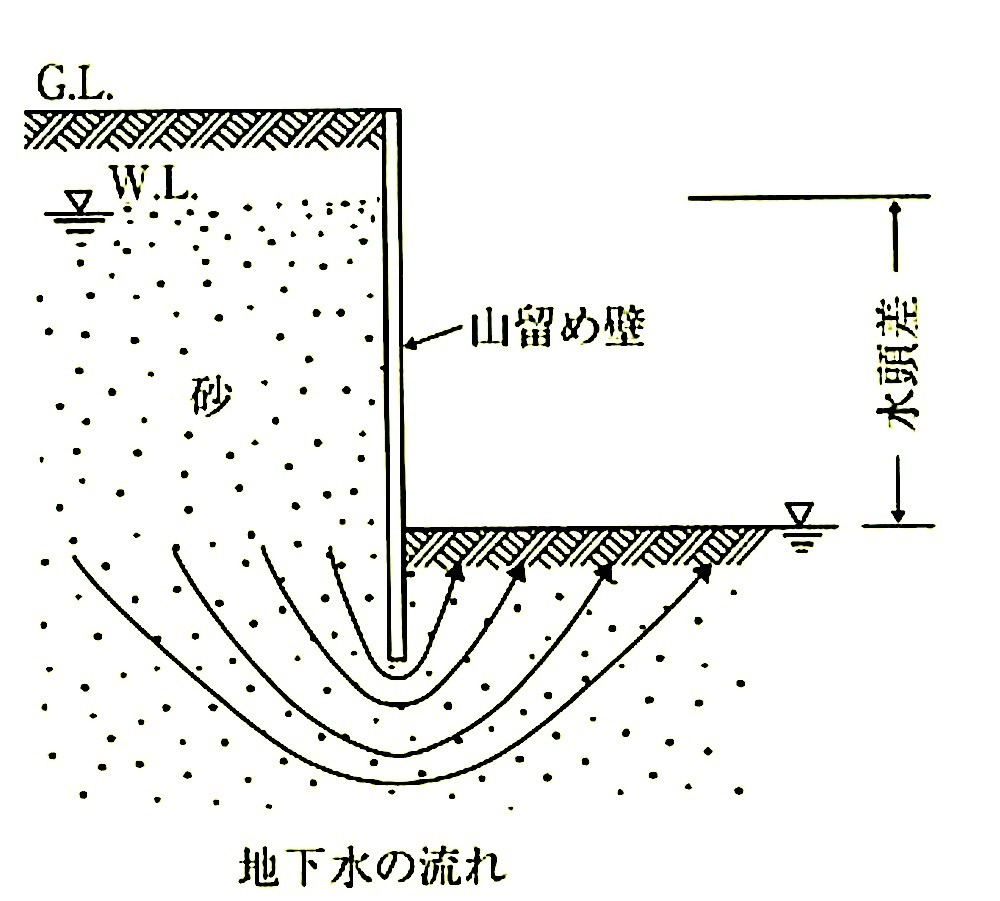

1�D�y�H���ɂ����āA���ȔS�y���n�Ղ��@�킷��ꍇ�ɁA�����ʕt�߂̒n�Ղ��R���ǂ̔w�ʂ����荞�ނ悤�ȏ�ԂŖc��オ�錻�ۂ��@

�t���Ƃ����B

�܂��A�����n�Ղ��@�킷��ꍇ�ɁA�����ʕt�߂̍����n�ՂɇA

������̐Z�����������A���̐����ɂ���č������������悤�ȏ�Ԃō�����j�錻�ۂ��{�C�����O�Ƃ����B

��

�@�@�q�[�r���O

�A�@��

[ ��� ]

�y�H���ɂ����āA���ȔS�y���n�Ղ��@�킷��ꍇ�ɁA�����ʕt�߂̒n�Ղ��R���ǂ̂����荬�ނ悤�ȏ�ԂŖc��オ�錻�ۂ��q�[�r���O�Ƃ����B�܂��A�����n�Ղ��@�킷��ꍇ�ɁA�����ʕt�߂̍����n�Ղ�������̐Z�����������A���̐����ɂ���č������������悤�ȏ�Ԃō�����j�錻�ۂ��{�C�����O�Ƃ����B

�@

�@�@�@�@�@�q�[�r���O�̐����}

�@

�@�@�@�@�@�{�C�����O�̐����}

�@

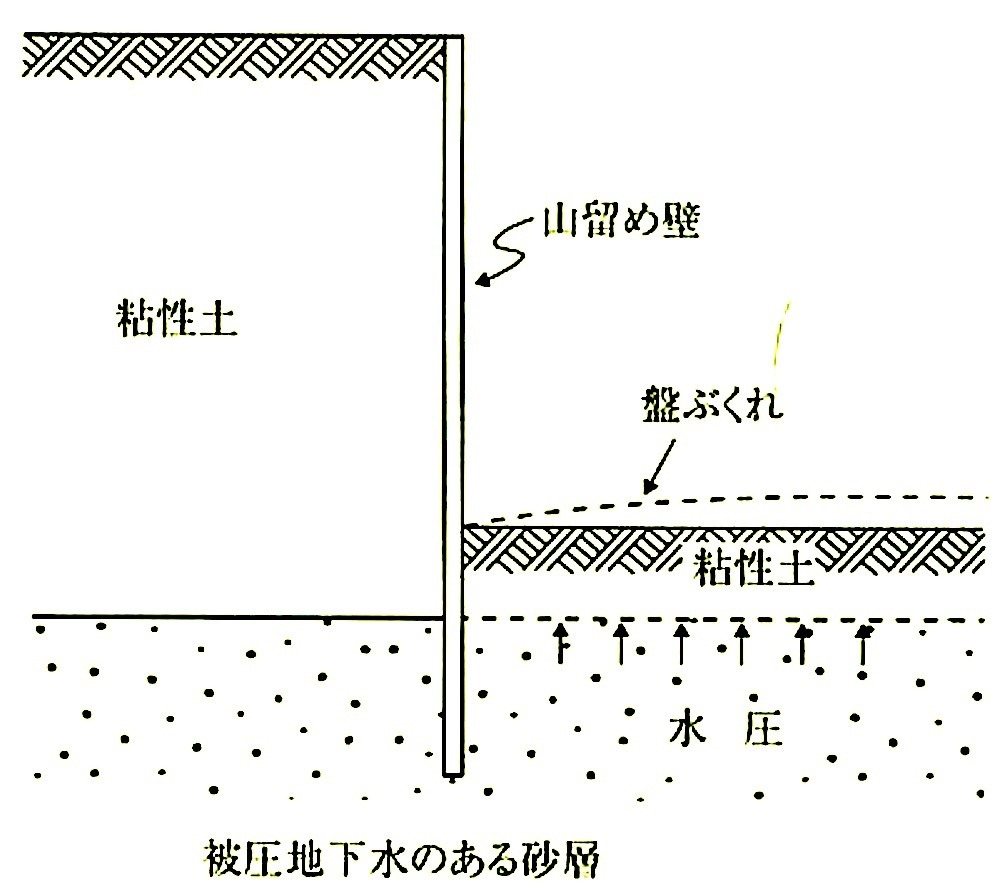

�@�@�@�@�@�ՂԂ���̐����}

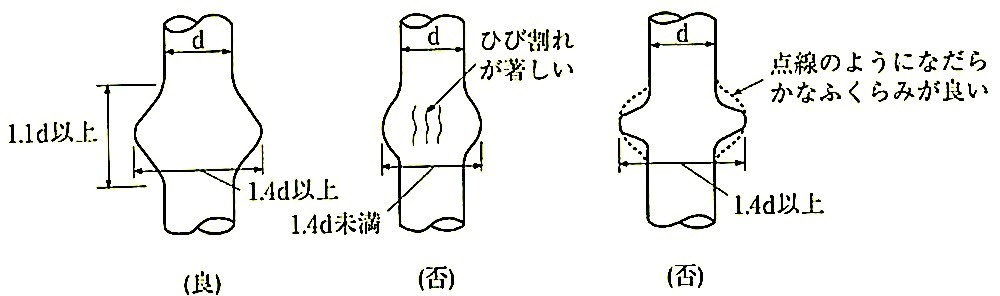

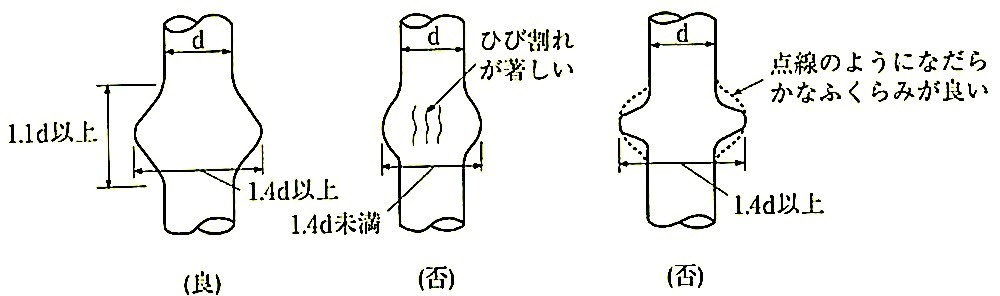

2�D�S�iSD345�j�̃K�X���ڌp��ɂ����āA���a�̓S�����ڂ���ꍇ�A���ڕ��̂ӂ���݂̒��a�͓S�،a����1.4�{�ȏ�Ƃ��A���A���̒�����S�،a���̇B

1.0�{�ȏ�Ƃ���B

�܂��A���ږʂ̂���͓S�،a����1/4�ȉ��A���ڕ��ɂ�����S�̒��S���̕ΐS�ʂ͓S�،a���̇C

1/4 �ȉ��A���ڕ��̐܋Ȃ����2�x�ȉ��A�Ђӂ���݂͓S�،a����1/5 �ȉ��Ƃ���B

�������A���ٌ͈`�S�̌Ăі��ɗp�������l�Ƃ���B

��

�B�@1.1

�C�@ 1/5

[ ��� ]

�S�iSD345�j�̃K�X���ڌp��ɂ����āA���a�̓S�����ڂ���ꍇ�A���ڕ��̂ӂ���݂̒��a�͓S�،ad��1.4�{�ȏ�Ƃ��A���A���̒�����S�،ad��1.1�{�ȏ�Ƃ���B�i�A�Z�`�����n�K�X�̏ꍇ�j

�܂��A���ږʂ̂���͓S�،ad��1/4�ȉ��A���ڕ��ɂ�����S�̒��S���̕ΐS�ʂ͓S�،ad��1/5�ȉ��A���ڕ��̐܋Ȃ����2�x�ȉ��A�Ђӂ���݂͓S�،ad��1/5�ȉ��Ƃ���B

�������Ad�ٌ͈`�S�̌Ăі��ɗp�������l�Ƃ���B

�@�@�@�@�@���ڕ��̂ӂ���݂̌`��y�ѐ��@

3�D�S�R���N���[�g���ŃR���N���[�g��ł��p���ꍇ�A�Ōp�����̈ʒu�́A�\�����ނ̑ϗ͂ւ̉e�����ł����Ȃ��ʒu�ɒ�߂���̂Ƃ��A���A���X���u�y�щ����X���u�̉����Ōp�����́A�X�p���̒������͒[����D

1/4�t�߂ɐ݂��A���y�ѕǂ̐����Ōp�����́A���X���u�y�ї��̏�[�ɐ݂���B

�܂��A�Ōp�����̌`��́A�\�����ނ̑ϗ͂̒ቺ�����Ȃ��A�R���N���[�g�ō��ݑO�̑Ōp�����̏������~���ɍs���A���A�V���ɑł����ރR���N���[�g�̒��ł߂��e�Ղɍs������̂Ƃ��A���y�ї��̑Ōp���ʂ͎�ɇE

���s�ƂȂ�悤�ɂ���B

��

�D�@��

�E�@����

[ ��� ]

�S�R���N���[�g���ŃR���N���[�g��ł��p���ꍇ�A�Ōp�����̈ʒu�́A�\�����ނ̑ϗ͂ւ̉e�����ł����Ȃ��ʒu�ɒ�߂���̂Ƃ��A���A���X���u�y�щ����X���u�̉����Ōp�����́A�X�p���̒������͒[����1/4�t�߂ɐ݂��A���y�ѕǂ̐����Ōp�����́A���X���u�y�ї��̏�[�ɐ݂���B�h���w�Ɗ֘A����p���y�b�g�����́A����d��V����100mm�ȏ�̈ʒu�A�������͐����Ōp���Ȃ��Ƃ���B

�܂��A�Ōp�����̌`��́A�\�����ނ̑ϗ͂̒ቺ�����Ȃ��A�R���N���[�g�ō��ݑO�̑Ōp�����̏������~���ɍs���A���A�V���ɑł����ރR���N���[�g�̒��ߌł߂��e�Ղɍs������̂Ƃ��A���y�ї��̑Ōp���ʂ͎�ɑ��������ƂȂ�悤�ɂ���B

4�D�S���H���ɂ�����I�o�`���̒��r�x�[�X�v���[�g�̎x�����@�ł���x�[�X�����^���̌�l�ߒ��S�h��H�@�́A��ʂɃx�[�X�v���[�g�̖ʐς��F

�������A�S�ʂ��x�[�X�����^���ɖ��������邱�Ƃ�����ȏꍇ�⌚����̒�����e�Ղɂ��邽�߂ɍL���g���Ă���B

�܂��A�x�[�X�����^���̌����͇G

100mm�ȉ��A���S�h�蕔���̑傫����200�`300mm�̊p�`���͉~�`�Ƃ��A���ĕ����ɒ��r�ɍ�p���鉞�͂Ɍ��������̂Ƃ���B

��

�F�@�傫��

�G�@30mm�ȏ�50

[ ��� ]

�S���H���ɂ�����I�o�`���̒��r�x�[�X�v���[�g�̎x�����@�ł���x�[�X�����^���̌�l�ߒ��S�h��H�@�́A��ʂɃx�[�X�v���[�g�̖ʐς��傫���A�S�ʂ��x�[�X�����^���ɖ��������邱�Ƃ�����ȏꍇ�⌚����̒�����e�Ղɂ��邽�߂ɍL���g���Ă���B

�܂��A�x�[�X�����^���̌�����30mm�ȏ�50mm�ȉ��A���S�h�蕔���̑傫����200�`300mm�̊p�`���͉~�`�Ƃ��A���ĕ����ɒ��r�ɍ�p���鉞�͂Ɍ��������̂Ƃ���B

����30�N�x

����1�D����4�D�̊e�L�q�ɂ����āA�������̌�喔�͐��l��

�K���Ȃ��̂ɂ́������A

�s�K���Ȃ��̂ɂ͓K���Ȍ�喔�͐��l���L�����Ȃ����B

1�D�n�o�����ɗp����|�����ڂ́A�H������O�ɇ@

�Q�[�W���킹���s���A�������x��L����|�����ڂ�2�{�ȏ�p�ӂ��āA1�{�͊�|�����ڂƂ��ĕۊǂ��Ă����B

�@

�Q�[�W���킹�̍ۂɂ́A���ꂼ��̍|�����ڂɈ��̒��͂�^���āA���݂̌덷���m�F����B

���z����ł͓��ɋK�肵�Ȃ��ꍇ�́A�ʏ�A

150N�̒��͂Ƃ��Ă���B

��

�@�@ �e�[�v���킹

�@�A 50

[ ��� ]

�n�o�����ɗp����|�����ڂ́A�H������O���e�[�v���킹���s���A�������x��L����|�����ڂ�2�{�ȏ�p�ӂ��āA1�{�͊�|�����ڂƂ��ĕۊǂ���B�e�[�v���킹�̍ۂɂ́A���ꂼ��̍|�����ڂɈ��̒��͂�^���āA���݂̌덷���m�F���邪�A���ɋK�肵�Ȃ��ꍇ�́A�ʏ� 50N�̒��͂Ƃ���B

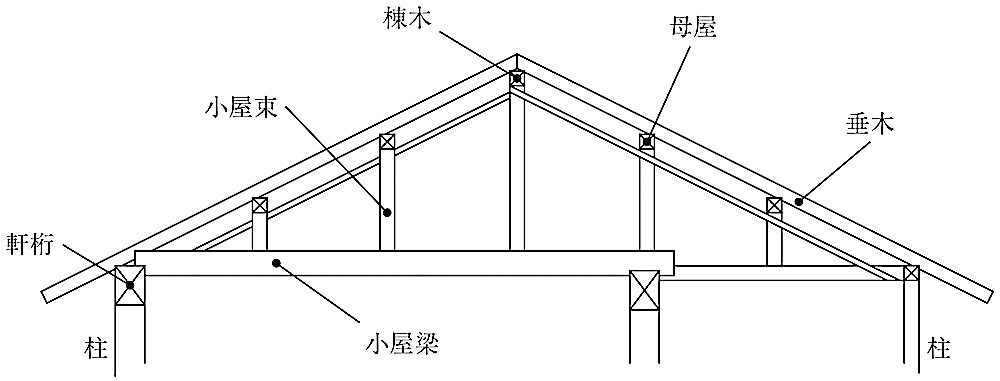

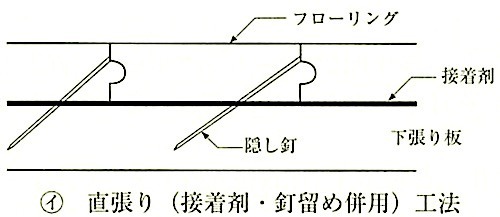

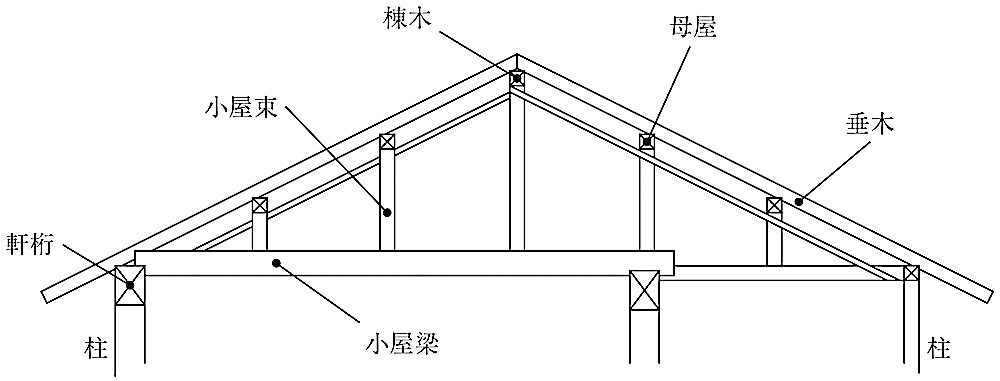

2�D�؍\���̍ݗ����g�\�@�ɂ�����a�����ɂ����āA���̐}�̑����ď����g�́A���������1,800mm�Ԋu�ɂ����A���̏�ɖ�900mm�Ԋu�ɏ������𗧂āA�������œ���ꉮ�Ȃǂ��x���鏬���g�ł���B

�����ď����g�̒��ŁA�������������̏�ɏ悹�����邩�������B

�ܒu�g�Ƃ����A�������������̏�ɏ悹������d���͂��ԂƂ���|���Ŕ[�߁A�H�q�{���g���߂Ƃ���B���̌p��́A�������S����150mm���o�����|����p���A���ʂ��������ł��Ƃ���B�ꉮ�̒f�ʐ��@�͇C

90mm�p��W���Ƃ��A����ꉮ�ɂ́A�������t���邽�ߐ��،������s���A���̎�t���͕ꉮ�̏�ŁA�����p���Ƃ��āA�B�ł����s���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������g

��

�@�B ���C�g

�@�C ��

[ ��� ]

�����ď����g�̒��ŁA�������������̏�ɏ悹�����邩���������C�g�Ƃ����B�ܒu�g�Ƃ́A���̏�ɏ��������̂��A���̏�Ɍ��������t���邩�����������B�ꉮ�̒f�ʐ��@�� 90mm�p��W���Ƃ���B

3�D�S�ؑ��݂̂����́A�S�ƃR���N���[�g�̊Ԃ̇D

�t���ɂ�鉞�͂̓`�B���\���ɍs���A�R���N

���[�g���������邱�ƂȂ������ɑł����܂�邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂ł���B

������̎�̌p��ɁA�K�X���ڌp����̗p���A�ٌ`�S��p����ꍇ�̓S�ؑ��݂̂����̍ŏ����@�́A�ׂ荇���S�̕��όa�i�Ăі��̐��l�j��1.5�{�A�e���ލő吡�@��1.25�{�A�E

20mm�̂����ŁA�ł��傫���l�ȏ�Ƃ���B

��

�@�D ��

�@�E 25

[ ��� ]

�S�ؑ��݂̂����́A�S�ƃR���N���[�g�̊Ԃ��t���ɂ�鉞�͂̓`�B���\���ɍs���A�R���N���[�g���������邱�ƂȂ������ɑł����܂�邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂ł���B�S�ؑ��݂̂����̍ŏ����@�́A�ׂ荇���S�̕��όa�i�Ăі��̐��l�j��1.5�{�A�e���ލő吡�@��1.25�{�A25mm�̂����ŁA�ł��傫���l�ȏ�Ƃ���B

�S�ؑ��݂̂����ƊԊu

4�D���f�B�[�~�N�X�g�R���N���[�g�̉^�����Ԃ́AJIS�ɂ����āA�R���N���[�g�̗������F

��������g���b�N�A�W�e�[�^�������n�_�ɓ�������܂ł̎��ԂƂ���90���ȓ��ƋK�肳��Ă���B

���̂��߁A�ł��邾���^�����Ԃ��Z���Ȃ郌�f�B�[�~�N�X�g�R���N���[�g�H��̑I�������B

�܂��A�R���N���[�g�̗������F

��������H������ł̑ō��ݏI���܂ł̎��Ԃ́A�O�C����25��������120���ȓ��A25���ȏ�ŇG

100���ȓ��Ƃ���B

�ō��p�����̑ŏd�ˎ��Ԃ̊Ԋu���x�́A�O�C����25�������̂Ƃ���150���ȓ��A25���ȏ�̂Ƃ���120���ȓ���ڈ��Ƃ��A��ɑł����܂ꂽ�R���N���[�g�̍ĐU�����\�Ȏ��ԓ��Ƃ���B

��

�@�F �J�n

�@�G 90

[ ��� ]

���f�B�[�~�N�X�g�R���N���[�g�̉^�����Ԃ́AJIS�ɂ����āA�R���N���[�g�̗������J�n����g���b�N�A�W�e�[�^�������n�_�ɓ�������܂ł̎��ԂƂ���90���ȓ��ƋK�肳��Ă���B�܂��A�R���N���[�g�̗������J�n����H������ł̑ō��ݏI���܂ł̎��Ԃ́A�O�C����25��������120���ȓ��A25���ȏ�� 90���ȓ��Ƃ���B

�ō��p�����̑ŏd�ˎ��Ԃ̊Ԋu���x�́A�O�C����25�������̂Ƃ���150���ȓ��A25���ȏ�̂Ƃ���120���ȓ���ڈ��Ƃ��A��ɑł����܂ꂽ�R���N���[�g�̍ĐU�����\�Ȏ��ԓ��Ƃ���B