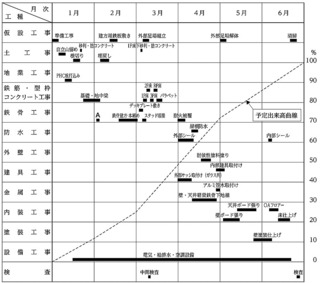

実地試験 解答・解説

※受検種別:躯体の受験者は解答してください。

問題5ーB

次の1.から4.の各記述において、下線部の語句又は数値が適当なものには○印を、不適当なものには適当な語句又は数値を記入しなさい。

1.土工事において、軟弱な粘土質地盤を掘削する場合に、根切り底面付近の地盤が山留壁の背面から回り込むような状態で膨れ上がる現象を①液状化という。

また、砂質地盤を掘削する場合に、根切り底面付近の砂質地盤に②上向きの浸透流が生じ、この水流によって砂が沸騰したような状態で根切り底を破壊する現象をボイリングという。

解答

① ヒービング

② ◯

[ 解説 ]

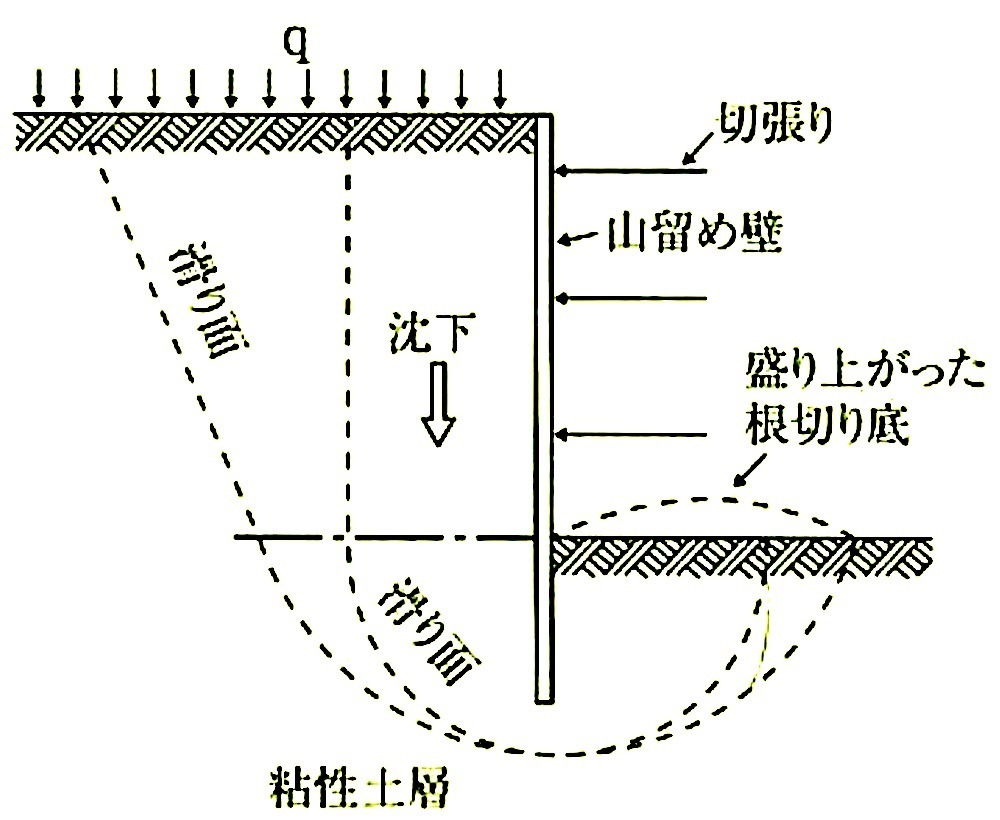

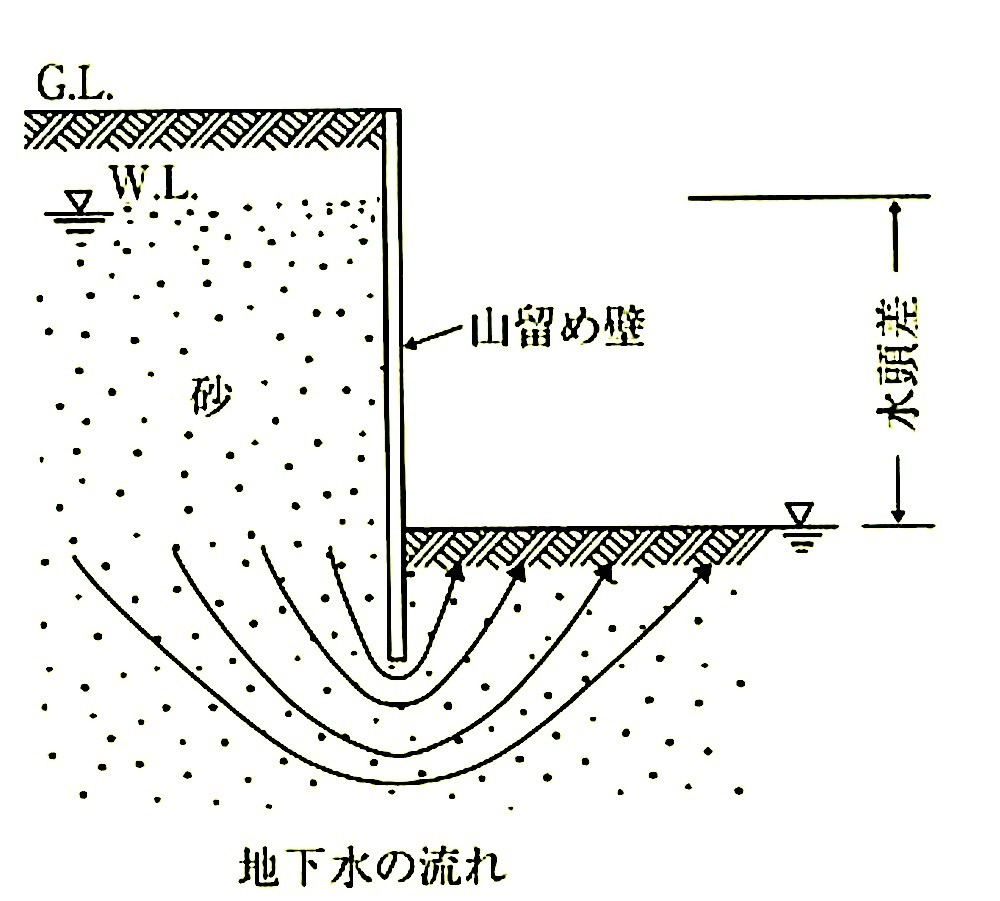

土工事において、軟弱な粘土質地盤を掘削する場合に、根切り底面付近の地盤が山留壁のから回り混むような状態で膨れ上がる現象をヒービングという。また、砂質地盤を掘削する場合に、根切り底面付近の砂質地盤に上向きの浸透流が生じ、この水流によって砂が沸騰したような状態で根切り底を破壊する現象をボイリングという。

ヒービングの説明図

ボイリングの説明図

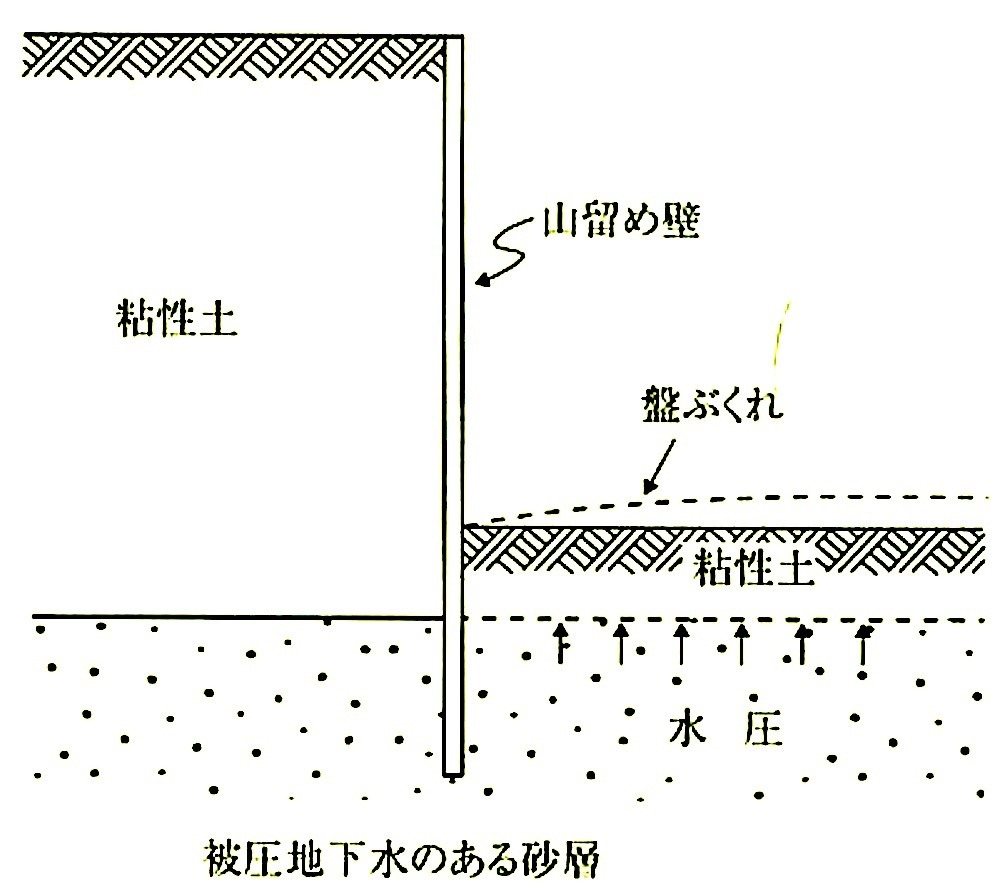

盤ぶくれの説明図

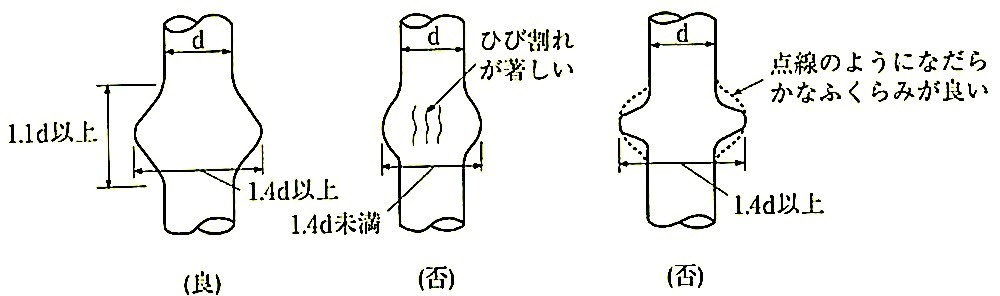

2.鉄筋(SD345)のガス圧接継手において、同径の鉄筋を圧接する場合、圧接部のふくらみの直径は鉄筋径dの1.4倍以上とし、かつ、その長さを鉄筋径dの③1.0倍以上とする。

また、圧接面のずれは鉄筋径dの1/4以下、圧接部における鉄筋の中心軸の偏心量は鉄筋径dの④1/4 以下、圧接部の折曲がりは2度以下、片ふくらみは鉄筋径dの1/5 以下とする。

ただし、dは異形鉄筋の呼び名に用いた数値とする。

解答

③ 1.1

④ 1/5

[ 解説 ]

鉄筋(SD345)のガス圧接継手において、同径の鉄筋を圧接する場合、圧接部のふくらみの直径は鉄筋径dの1.4倍以上とし、かつ、その長さを鉄筋径dの1.1倍以上とする。(アセチレン系ガスの場合)

また、圧接面のずれは鉄筋径dの1/4以下、圧接部における鉄筋の中心軸の偏心量は鉄筋径dの1/5以下、圧接部の折曲がりは2度以下、片ふくらみは鉄筋径dの1/5以下とする。

ただし、dは異形鉄筋の呼び名に用いた数値とする。

圧接部のふくらみの形状及び寸法

3.鉄筋コンクリート造でコンクリートを打ち継ぐ場合、打継ぎ部の位置は、構造部材の耐力への影響が最も少ない位置に定めるものとし、梁、床スラブ及び屋根スラブの鉛直打継ぎ部は、スパンの中央又は端から⑤1/4付近に設け、柱及び壁の水平打継ぎ部は、床スラブ及び梁の上端に設ける。

また、打継ぎ部の形状は、構造部材の耐力の低下が少なく、コンクリート打込み前の打継ぎ部の処理が円滑に行え、かつ、新たに打ち込むコンクリートの締固めが容易に行えるものとし、柱及び梁の打継ぎ面は主筋に⑥平行となるようにする。

解答

⑤ ◯

⑥ 垂直

[ 解説 ]

鉄筋コンクリート造でコンクリートを打ち継ぐ場合、打継ぎ部の位置は、構造部材の耐力への影響が最も少ない位置に定めるものとし、梁、床スラブ及び屋根スラブの鉛直打継ぎ部は、スパンの中央又は端から1/4付近に設け、柱及び壁の水平打継ぎ部は、床スラブ及び梁の上端に設ける。防水層と関連するパラペット部分は、水上仕上天から100mm以上の位置、もしくは水平打継ぎなしとする。

また、打継ぎ部の形状は、構造部材の耐力の低下が少なく、コンクリート打込み前の打継ぎ部の処理が円滑に行え、かつ、新たに打ち込むコンクリートの締め固めが容易に行えるものとし、柱及び梁の打継ぎ面は主筋に対して垂直となるようにする。

4.鉄骨工事における露出形式の柱脚ベースプレートの支持方法であるベースモルタルの後詰め中心塗り工法は、一般にベースプレートの面積が⑦小さく、全面をベースモルタルに密着させることが困難な場合や建入れの調整を容易にするために広く使われている。

また、ベースモルタルの厚さは⑧100mm以下、中心塗り部分の大きさは200~300mmの角形又は円形とし、建て方中に柱脚に作用する応力に見合うものとする。

解答

⑦ 大きく

⑧ 30mm以上50

[ 解説 ]

鉄骨工事における露出形式の柱脚ベースプレートの支持方法であるベースモルタルの後詰め中心塗り工法は、一般にベースプレートの面積が大きく、全面をベースモルタルに密着させることが困難な場合や建入れの調整を容易にするために広く使われている。

また、ベースモルタルの厚さは30mm以上50mm以下、中心塗り部分の大きさは200~300mmの角形又は円形とし、建て方中に柱脚に作用する応力に見合うものとする。

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image