13�� �����y�тƂ��H��

2023�N12��22��

13�� �����y�тƂ��H��

13�� �����y�тƂ��H��

13�� �����y�тƂ��H�� 1�� ��ʎ���

01�� ��ʎ���

13.1.1 �K�p�͈�

���͉̏͂����̋������A�S�y�����y�тƂ��H����ΏۂƂ��Ă���B

�Ȃ��A�������͒��ڋ������Ɛܔ��Ƃɕ������B

13.1.2 ��{�v���i��

(a)�u�W�d�v�ł́A�����y�тƂ��H���Ɏg�p����ޗ��̂�����v�Ȃ��̂͂��ꂼ���JIS�K�i���w�肳��Ă���B�܂��A�⏕�ޗ��ɂ��ẮA�ގ���\�ʏ������ɂ��ĕK�v�Ƃ������e����̓I�ɋK�肳��Ă���B��{�v���i���Ƃ��ẮA�����̎w�肳�ꂽ��ނ̍ޗ����H���ɐ������g�p���ꂽ���Ƃ�e�Ղɏؖ��ł���悤�ɂ��Ă����K�v������B

(b) �����y�тƂ��́A�u�W�d�v�Ŏ����ꂽ�ȊO�ɂ��g�p���镔�ނ������A���̌`��E���@�����푽�l�ł���A�H������ɂ����ĉ��H�����t�����镔�ނ�����B���̂��߁A�u����̌`��y�ѐ��@��L����v�Ƃ́A�v�}�A�{�H�}���Ŏ����ꂽ���ނ��A���̎d�l�ǂ�����t�����Ă��邱�Ƃ����߂����̂ł���B���������āA���ނ̎{�H���@�A���x�A�Ǘ��̕��@�ɂ��āu�i���v��v�Œ�Ă����A����ɂ��{�H���A�Ǘ��������Ƃ��ؖ��ł���悤�ɂ��Ă����B

�u���v�̎d����ԁv�Ƃ��ẮA�g�p���錚���̏d�v�x��g�p�ӏ��A���ݒn�̊������l�����āA�S�̂Ƃ��ėL�Q�ȏ����Ȃ����ƁA���Ɍ����|�蕔���Ɏg�p����ƂȂ鉘��A�˂���A����A�F�ނ�A�ւ��݁A���������Ȃ��A�܂��A�ϋv������ƂȂ鏝���Ȃ����Ƃł���B��̓I�ɂ́A�����̐��H���Ǝ҂ɂ��{�H�Ǘ��L�^�����p����悢���A���炩���ߋ�̓I�Ɍ��x���߂Ă����A���̌��x���ɔ[�܂��Ă��邱�Ƃƍl����悢�B�����̌��x���߂�ɓ������ẮA�����Ɍ��x���O�ꂽ�k���̏������@�ɂ��Ă����m�ɂ��Ă����B

�Ƃ��H���ɂ����ẮA�g�p�ޗ����K���ł���A���H���@�̊Ǘ����K�ł�������ނˏ���̌`��y�ѐ��@���m�ۂł���ƍl�����邱�Ƃ���A�ia�j�ɂ��g�p�ޗ��̊m�F�ƓK�Ȏ{�H�}�A���H���i�̊m�F�̂ق��A��t����Ԃ̊m�F�L�^������悤�ɂ���B

�Ƃ��̎d����ԂƂ��ẮA���[�t�h�����ƂƂ��̎捇�������łȂ��A�d�グ�̖h�I�������܂߂āA�o�����̏�Ԃ̌��x�Ɗm�F���@���߂Ă����A���̋L�^������B

(c) �u�W�d�v13.1.2(c)�ł����u�R�����Ȃ��v�Ƃ́A9�̖͂h���H���Ɠ��l�ɐ����莎���ɂ��m�F��v�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�R���̂Ȃ��i�������荞�ނƂ����l�����d�v�ł���B��̓I�ɂ́A�{�H�̃v���Z�X�Ƃ��ĉ��n���牮���ށA�Ƃ��ޗ��̎�t���ɓ������āA�����ǂ̂悤�ɊǗ�����̂����u�i���v��v�Ƃ��Ē�Ă����A��������{���������ʂƂ��āu�R�����Ȃ��v���̂ƍl����悢�B�����ނɂ����ẮA���̎捇�����̌����ɂ����āA���ɑϕ������y�ю{�H��̂����ݓ��̗L�Q�Ȑk�����Ȃ�����悤�Ɍ������s�����Ƃ��d�v�ł���B

(d) �����ɉ����O�͂̎�Ȃ��̂́A���Ɛ�ł���B���ɂ��Ắu�����ӂ��ދy�щ��O�ɖʂ��钠�ǂ̕����ɑ���\���ϗ͏�̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊���߂錏�v�i����12�N5��31�� ���ݏȍ�����1458���j�Ɋ�Â��Z�o���������͂ɑ��āA��ɂ��Ă͌��z��@�{�s�ߑ�86���Ɋ�Â��Z�o�����ϐ�d�ɑ��āA���ꂼ��\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�{�H�ɓ������ẮA�v�ōl����ꂽ�\���ϗ͐��\���������邽�߂ɕK�v�Ȋė����s���B�܂��A�u�L�Q�ȐU�����Ȃ��v�悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�����ނƉ��n�ނ̎捇���A���n�ނƍ\���̂̎捇����K�Ȃ��̂Ƃ���K�v������B��������ēE���̏��������{�H�v�揑�ǂ���{�H���s��ꂽ���Ƃ��Ǘ��L�^���ɂ��ؖ��ł���悤�ɂ���Ƃ悢�B

�Ȃ��A�����͂ɂ��ẮuE�̐��l���Z�o������@���т�V0�y�ѕ��͌W���̐��l���߂錏�v�i����12�N5��31�� ���ݏȍ�����1454���j�Ɂu�ǒn�I�Ȓn�`��n���̉e���ɂ�蕽�ϕ��������葝����邨����̂���ꍇ�ɂ����ẮA���̉e�����l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ���Ă���A�z�肳���v���Ƃ��ẮA�n�\�ʂ̏i����Q�����R�n�j�A�X�Βn�i�R�n�A�X�Βn���j�A���̒ʘH�i�^�́A���H�A�J�������j�A�ǒn���D�r������������B

�Ƃ��H���ɂ����ẮA���[�t�h�����ƃR���N���[�g��̂̎捇�����܂߁A�e���ނ̐ڑ����m���ɍs���邱�Ƃ��d�v�ł���A�{�H�L�^�ɂ��ؖ��ł���悤�ɂ���Ƃ悢�B

13.1.3 �{�H���

(a) �u�W�d�v�ł́A�~�J�E�~���A�����������Ɉ��e�����y�ڂ����R�����̏ꍇ�́A�{�H���s��Ȃ��Ƃ���Ă���B���S�ʂ���l���Ă��{�H�͎���߂�ׂ��ł���B�܂��A���n�i��n�j�̊������s�\���ȏꍇ�ɂ��{�H���s��Ȃ��B���n���\���Ɋ������Ă��Ȃ��ƁA�{�H��̌��I�̔����̂ق��A���n�̎�ނɂ���ẮA���t���p���i�̉��n�Ƃ̕ێ��͂̒ቺ�����O����邩��ł���B

(b) �����ގ{�H�̍ۂɉ����ނ�܂�Ȃ��邱�Ƃ�����A�C�����������Ⴂ�C��������ł͉����ނ��j�f���邨���ꂪ����B�܂��A�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi�S���w�t�^�C�v�j�͔S���w�̏\���Ȑڒ����������Ȃ��ꍇ������̂ŁA�C�����������ቺ�����ꍇ�ɂ͎{�H���s��Ȃ��B

13�� �����y�тƂ��H�� 2�� ���ڋ�����

02�� ���ڋ�����

13.2.1 �K�p�͈�

(a) ���̐߂́A�ܔ����������ڋ����ɂ�鉡���A���_���A�������A�[���������̉������`����ΏۂƂ��Ă���B

�Ȃ��A���_���͐S�Ȃ��̏ꍇ��ΏۂƂ��Ă���B

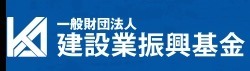

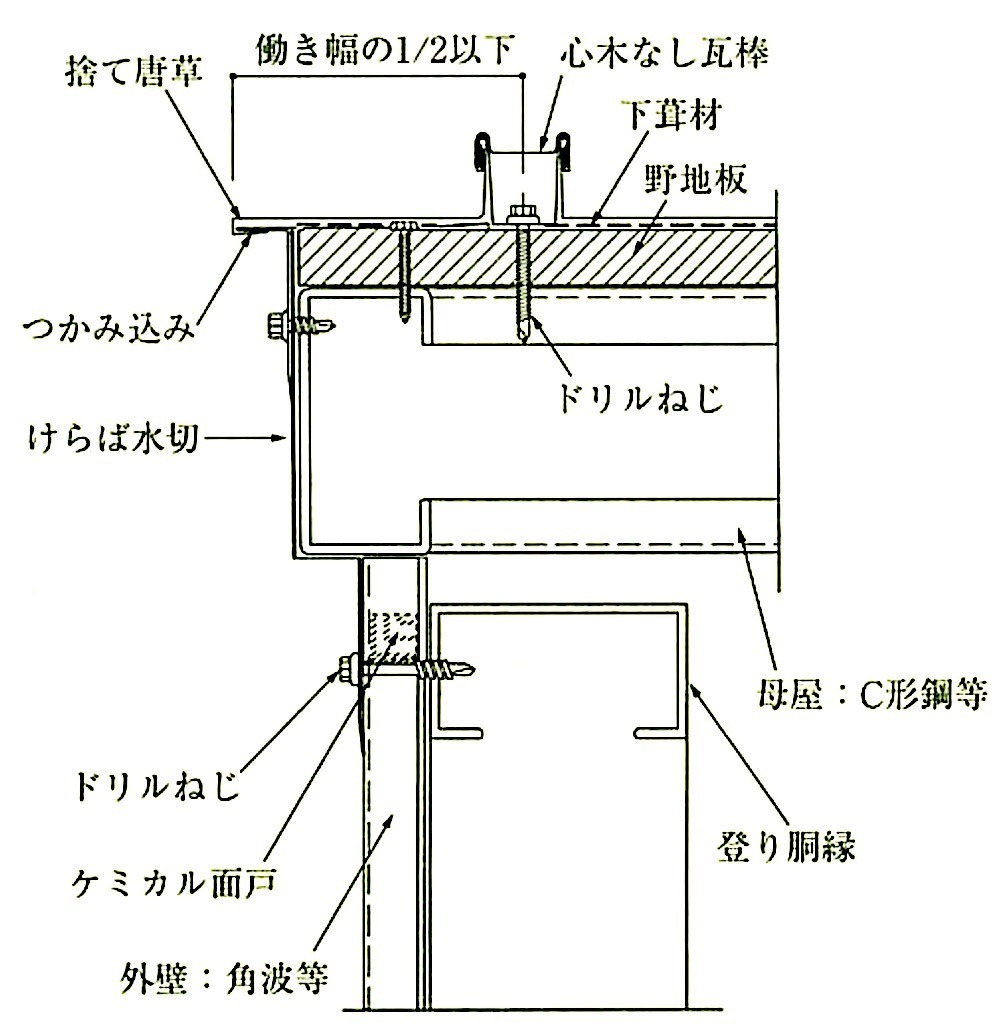

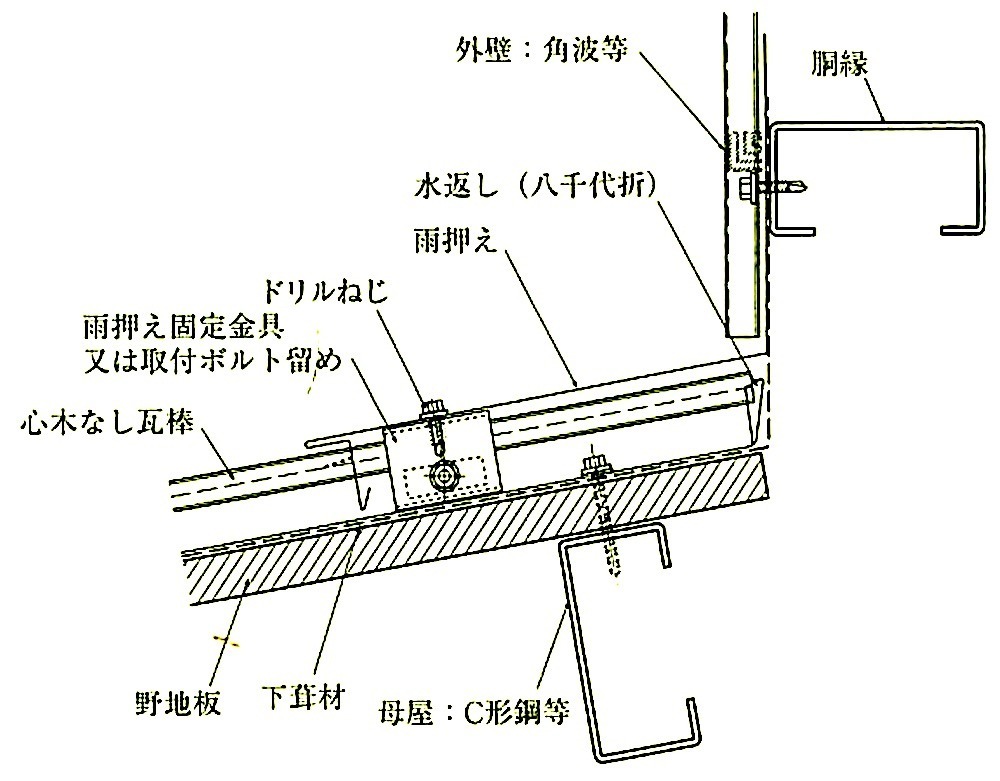

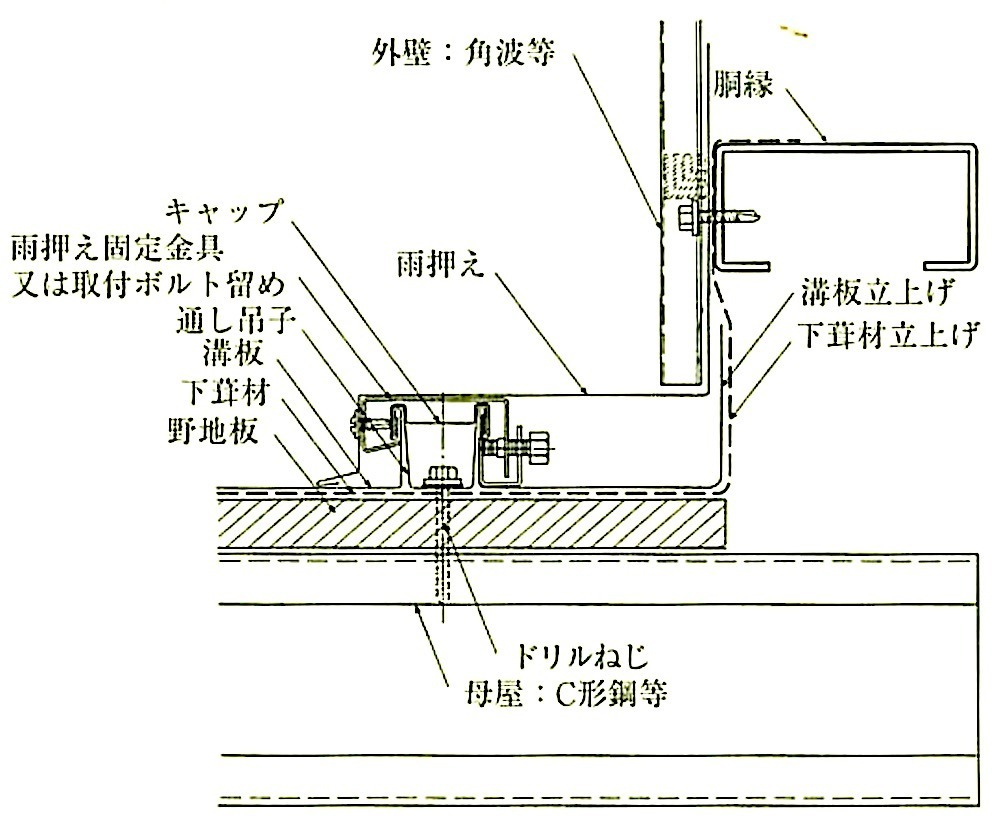

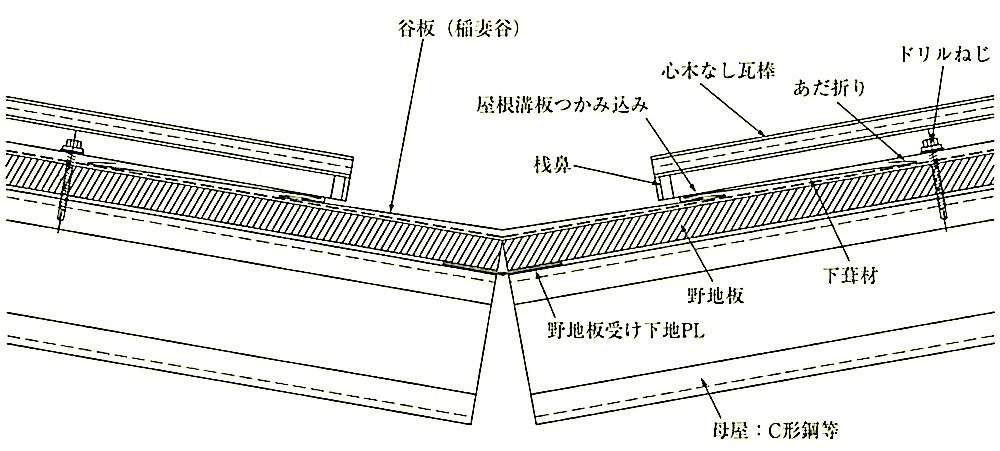

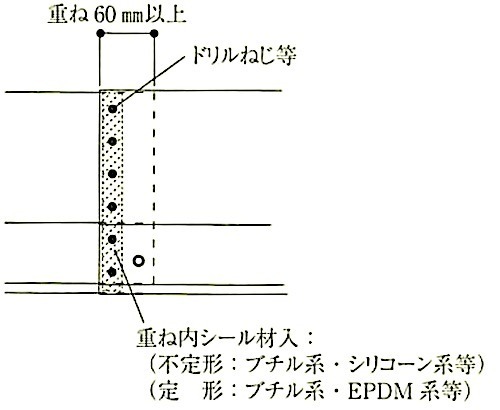

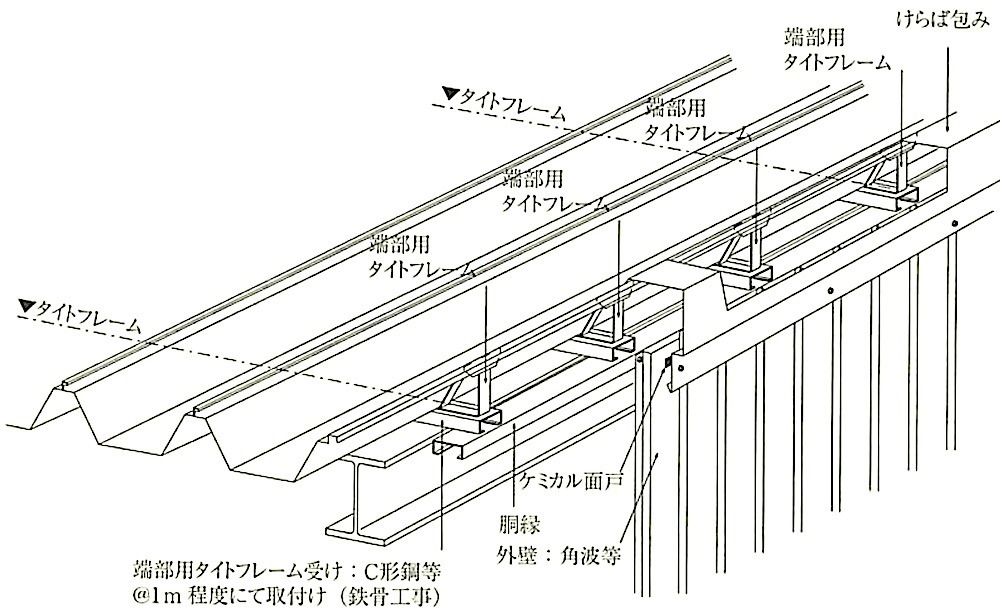

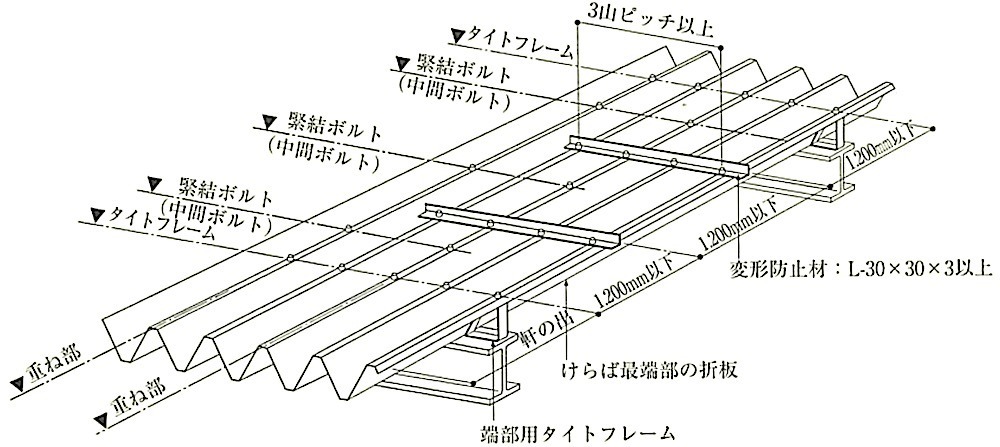

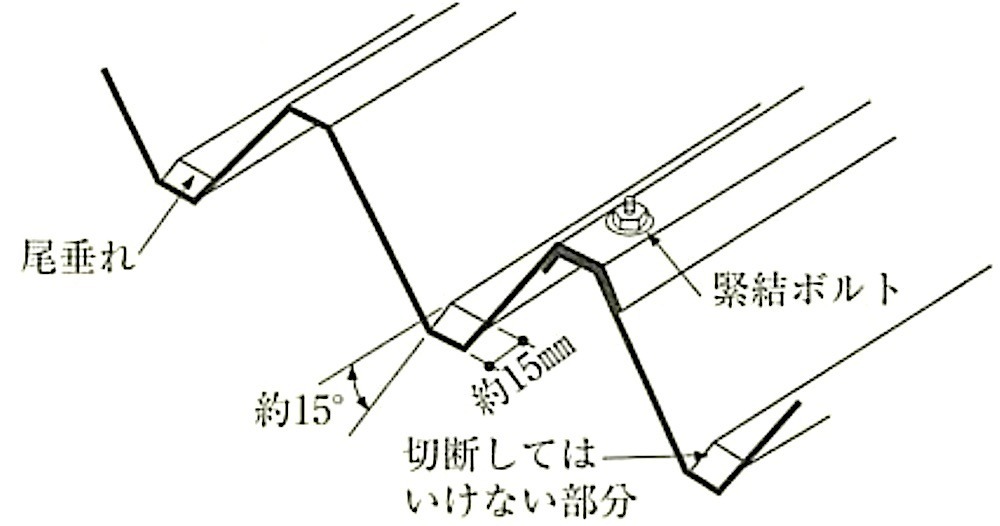

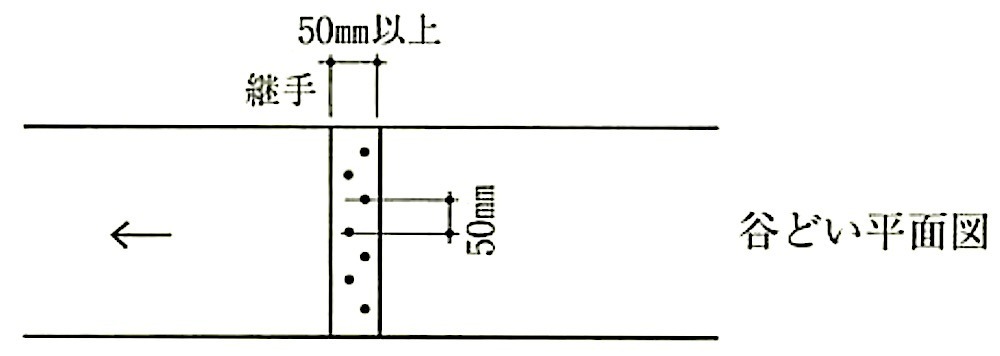

(b) ��Ƃ̗����}13.2.1�Ɏ����B

�}13.2.1 ���ڋ������̍�Ƃ̗���

(c) �{�H�v�揑�̋L�ڎ����́A�����ނˎ��̂Ƃ���ł���B

�Ȃ��A�ԕ������l�����Ȃ���i���v�����������B

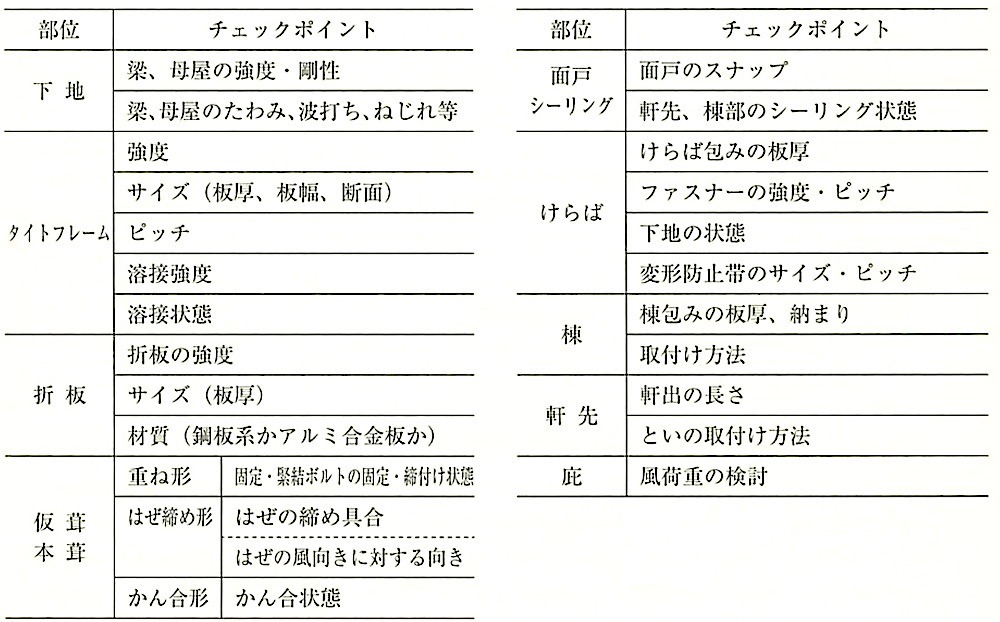

�������`�����Ƃ̋�̓I�ȕi���Ǘ����ڂ́A�\13.2.5���Q�Ƃ��ꂽ���B

�@ ���H���ƎҖ��y�ю{�H�Ǘ��g�D

�A �H���\�i���H�y�ъ����̎����j

�B �����i�ޗ��y�эH�@�j

�C �|�ށi��ށA�����j

�D �J�A���A����A����Γ��̔[�܂�

�E �܋Ȃ��y�я��͂��|��

�F �ǂƂ̎捇�����̍H�@

�G �t���ޗ�

�H ���̑����Ǝ҂̍H�@�̎d�l

�I �����͋y�ѐϐ�d�ɑΉ������H�@�A��Ƃ̃t���[�A�Ǘ��̍��ځE�����E���@�A�i���Ǘ��̐��E�Ǘ��ӔC�ҁA�i���L�^�����̏����Ƃ��̊Ǘ����@��

(d) ���������H���̌v�旧�Ă���{�H�Ǘ��܂ŒS��������Z�p�҂̈��Ƃ��āA(-��)���{������������ł́A���a61�N�x���u���������H���Z�m�v�̈琬�E������s���Ă���B

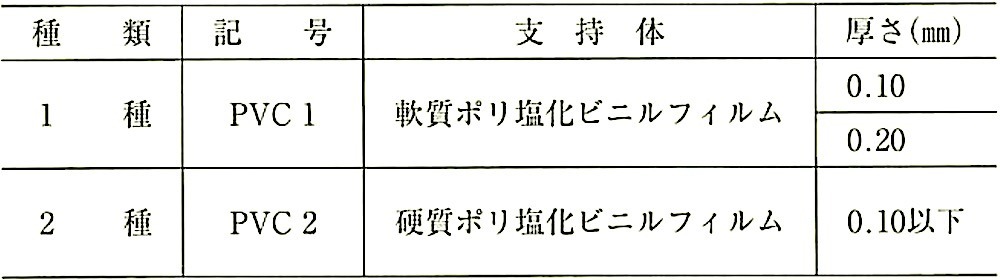

13.2.2 �ށ@��

(a) ����25�N�Łu�W�d�v�ł́A�������ނɎg�p���钷�ڋ����̎�ށA�h���̑ϋv���̎�ށA�߂����t���ʁA�������́A�ϋv����ϕ��������l�����āA�v�҂����ׂē��L���邱�ƂƂ��ꂽ�B

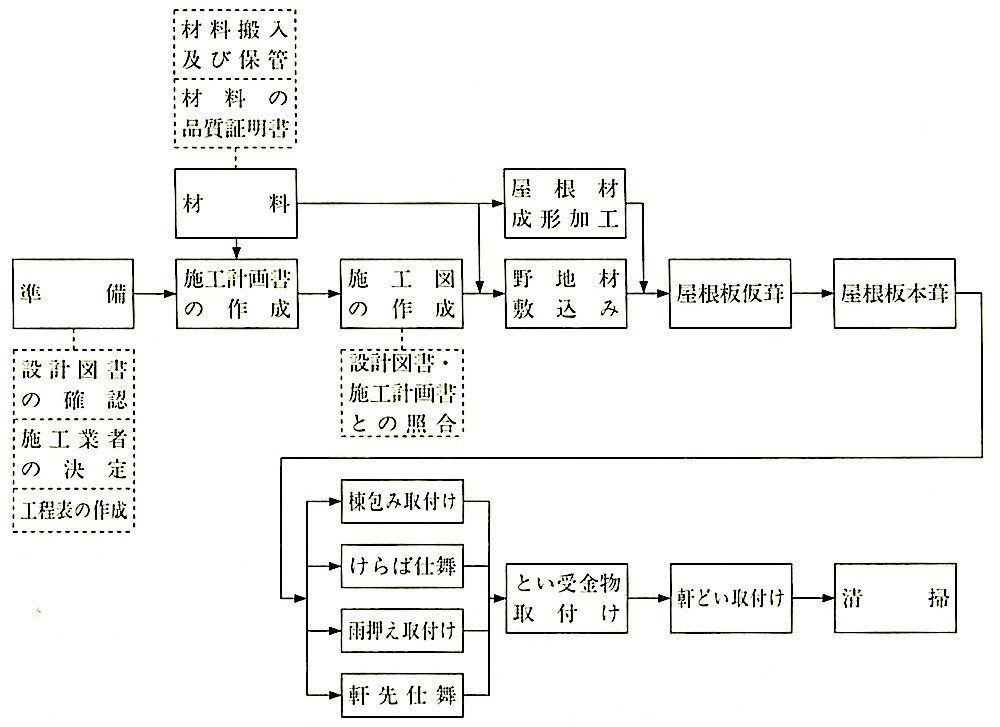

���ڋ������̏ꍇ�́A��ʓI�ɁA�]���u�W�d�v�ŕW���Ƃ���Ă��� JIS G 3322�i�h���n�Z 55���A���~�j�E���[���������߂����|�y�э|�сj�ɂ�� CGLCCR-20-AZ150���g�p����邱�Ƃ������B

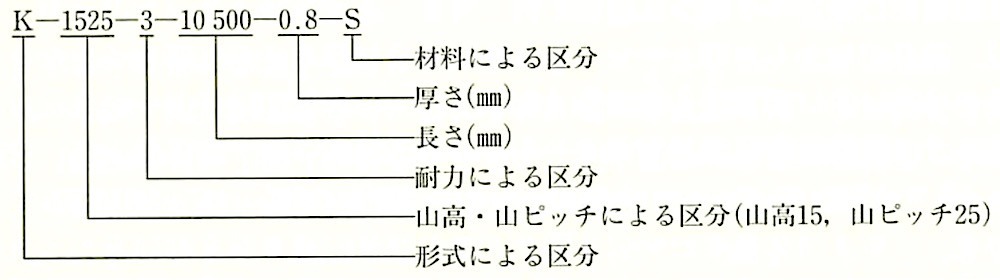

�Ȃ��A���ڋ����̕\���L���̈Ӗ���}13.2.2�Ɏ����B

�}13.2.2 ���ڋ����̕\���L��

(b) �������ނ̌���

��L�̂悤�ɁA�������ނ̌����͍\���v�Z���̌��ʂ܂��ē��L����邪�A�߂����|�y�ѓh���|�ł́A�ϋv�����l�����āA�Œᐡ�@��0.4mm�Ƃ���B�������A�|�������r�j���핢�����y�ёώ_�핢�|�ɂ����ẮA�������̌������������B

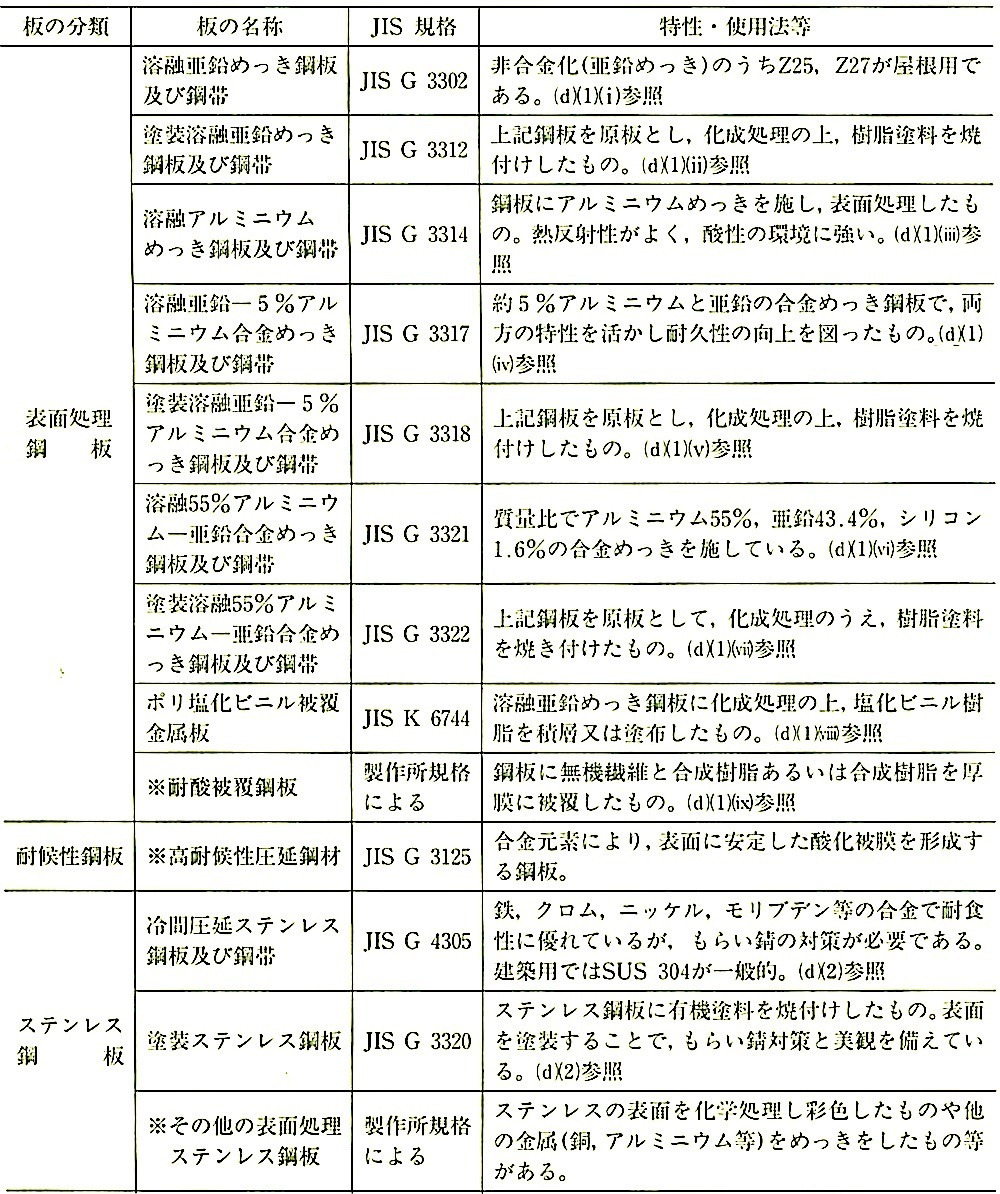

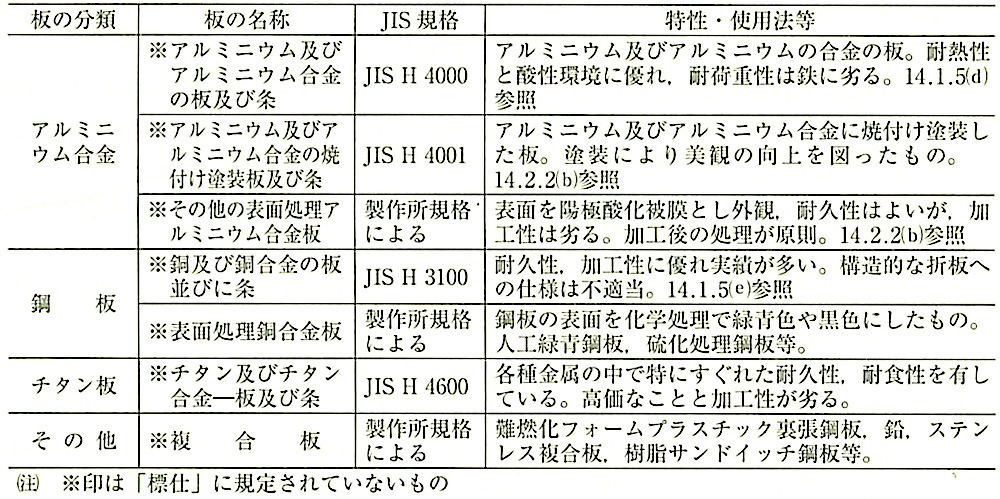

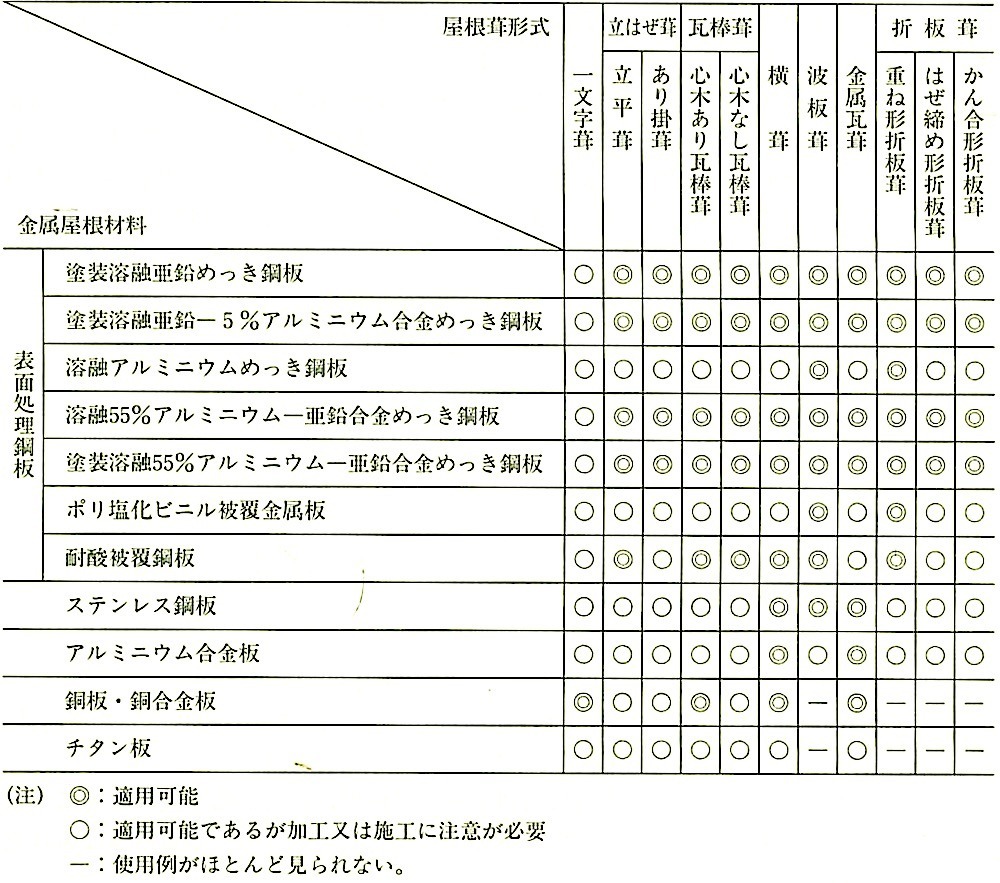

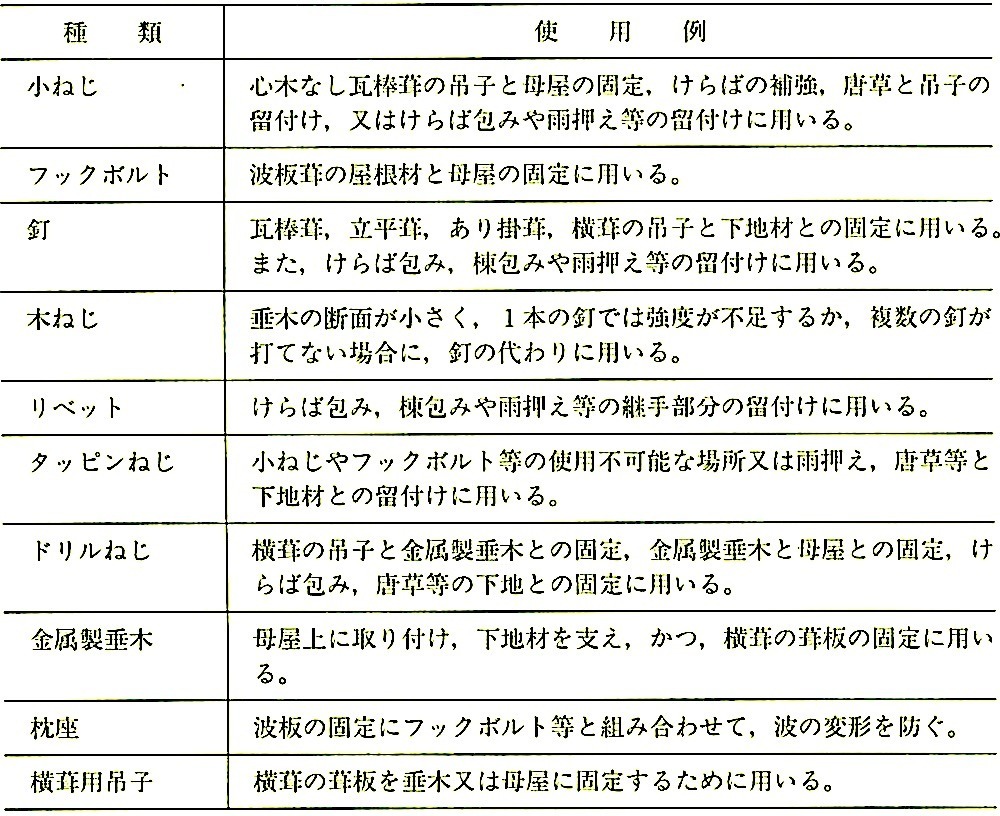

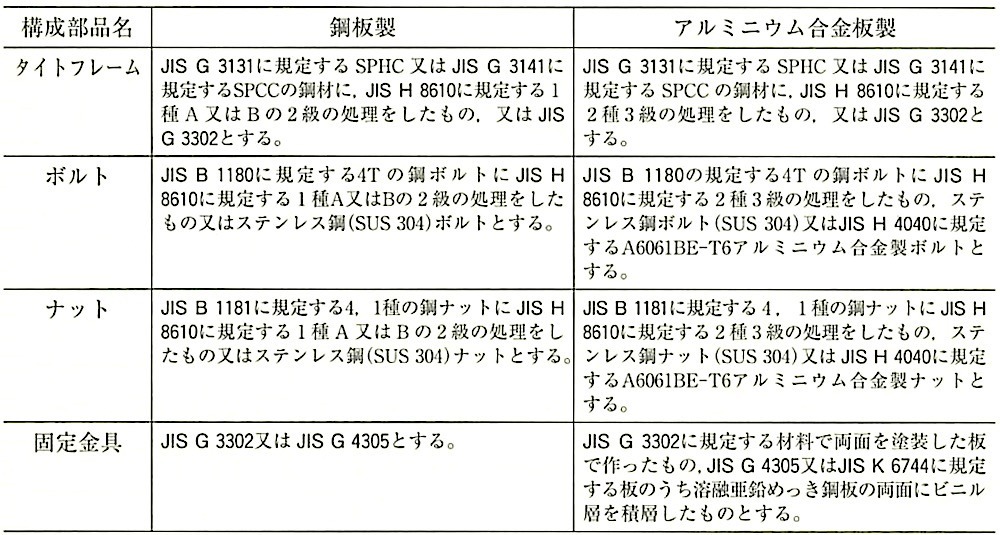

(c) �\13.2.1�ɋ��������ޗ��̊T�v�A�\13.2.2�ɋ��������ޗ��Ɖ������`���̊W�������B

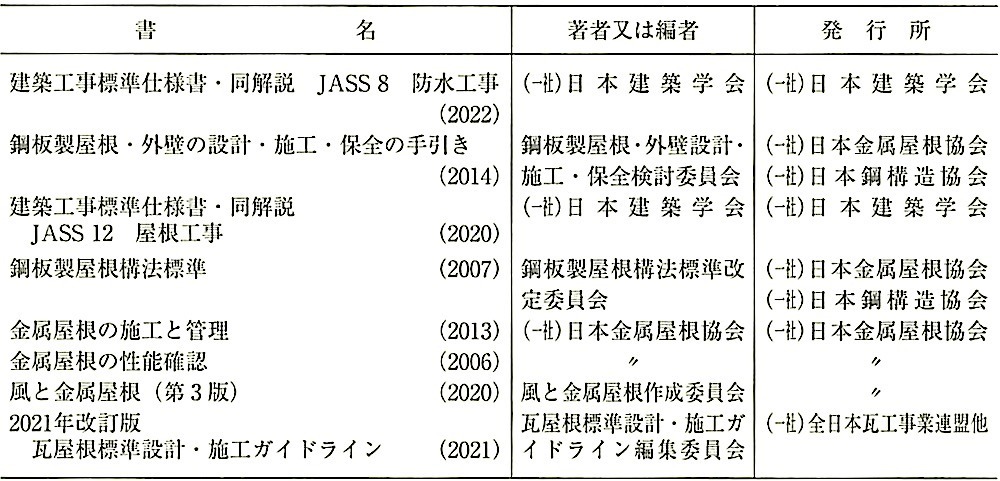

�\13.2.1 ���������ޗ��̊T�v�i����1�j

�\13.2.1 ���������ޗ��̊T�v�i����2�j

�\13.2.2 ���������ޗ��Ɖ������`���̊W

(d) ���������ޗ��Ƃ��̓����������Ɏ����B

(1) ���ڂ߂����|��

(i) �n�Z�����߂����|�y�э|�сiJIS G 3302)

�@ �ގ��A�p�r�ɂ��16��ނɕ�������B�����p�ɂ͎�ނ̋L���̖����� R���t�����Ă���i��FSGCCR)�B���݂ł͖��h���̂܂g�p����邱�Ƃ͏��Ȃ��B

�A �߂����̎�ނ͔����߂����i�����߂����j�ƍ����i�����ƓS�̍����w�j�ɕ������A�߂����̍ŏ��t���ʁig/m2�j�͗��ʂ̍��v�� 60�`600g/m2�ł���B�����p�ɂ͔��� Z25�AZ27���g�p����邱�Ƃ������B�ϐH���͈����̕t���ʂɔ�Ⴗ��B

�B�_�A�A���J���n�t�y�уK�X�ɐN����₷���̂ŁA�g�p���ɒ��ӂ���B

(ii) �h���n�Z�����߂����|�y�э|�сiJIS G 3312�j

�@ �n�Z�����߂����|�̕\�ʂ����_�������������A�M�d�������������h���𗼖ʖ��͕Жʁi���ʂ̓T�[�r�X�R�[�g�j�ɏĕt���h���������̂ň�ʂɃJ���[�����S���ƌĂ�Ă���B

�A ���͗n�Z�����߂����|�̗≄�����g�p���Ă���A�ގ���8��ނɕ��ނ����B�����p�͎�ނ̋L���̖�����R���t�����Ă���i��FCGCCR)�B

�B �����p�̗��ʂ̐F�̓x�[�W���ł���B

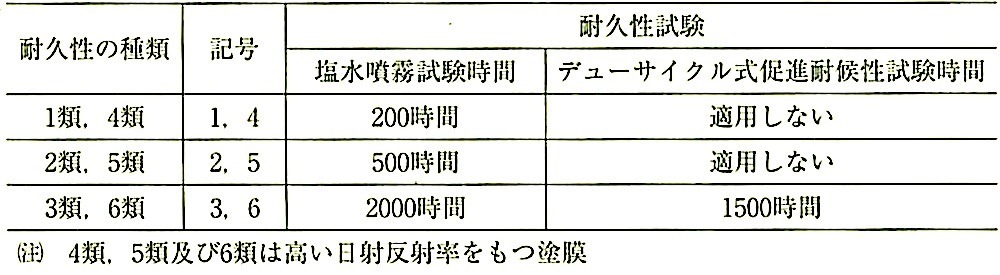

�C �h���̑ϋv���͕\13.2.3�Ɏ����悤��3��ނɕ��ނ���Ă��邪�A�����ɂ�2�ދy��5�ށi2�R�[�g�A2�x�[�N�j�ȏ���g�p����B�h���̓A���J���Ɏア���߁i����1�ދy��4�ށj�����^�����t�������ꍇ�A�����ɂ���菜���Ă����K�v������B�܂��A�B�A�|�̐蕲�i�؍���j���̍|���h���̎_���𑣐i�����邨���ꂪ����̂ŁA�����ʂɎc���Ȃ��悤�ɂ���B

�\13.2.3 �h���̑ϋv���iJIS G 3312 : 2013)

(iii) �n�Z�A���~�j�E���߂����|�y�э|�сiJIS G 3314)

�@ �|�ɗn�Z�����A���~�j�E�����߂����������̂ŁA�ύ������A�M���ː��A�ώ_���ɗD��Ă���B

�A �ϔM�p�Ƒό�p��2��ނɑ�ʂ���A�����p�ɂ͑ό�p���g�p���邱�Ƃ������B�ό�p�͏��A���~�j�E���t��p���A���~�j�E���w�A�����w�͂Ƃ��ɑϔM�p�ɔ�ׂČ����B

�B �\�ʂ���炩�������₷���̂ŁA�^�������ł̎戵���ɒ��ӂ���B���H���ɂ߂����w�ɋT�������ꍇ�́A�]���h�H��p�����҂ł��Ȃ��̂ő��ڂɕ�C����B

�����߂������{���ꂽ�S�ł���A������L�Y���������f�n�̓S���I�o���Ă��܂����ꍇ�ł��A�C�I���ɂȂ�₷���������S������ɗn���o���ēd�C���w�I�ɃL�Y���ӂ�ی삵�A�S�̕��H�͐i�s���Ȃ��Ȃ�B���̍�p���]���h�H�Ƃ����B

(iv) �n�Z����–5���A���~�j�E�������߂����|�y�э|�сiJIS G 3317)

�@ �@�B�I�����͗n�Z�����߂����|�Ɠ����ł��邪�A�߂����w�ɖ�5���̃A���~�j�E�����܂ނ��߁A�����A�A���~�j�E���̕����_�����햌���`�����A�����̗n�o���x��}�����邽�߁A��荂���ϐH����L����B

�A �߂����w�̉��H���͗n�Z�����߂����|�ɔ�ׂėD��Ă���B���h���̂܂܉����Ɏg�p����邱�Ƃ͏��Ȃ��B�����p�͎�ނ̋L���̖�����R���t�����Ă���i��FSZACCR)�B

(v) �h���n�Z�����[5���A���~�j�E�������߂����|�y�э|�сiJIS G 3318)

�@ �h���n�Z�����߂����|�������̑ϐH�����D��D���H�����D��Ă���B

�A �h���̑ϋv���͓h���n�Z�����߂����|�Ɠ����ł���B�����p�͎�ނ̋L���̖�����R���t�����Ă���i��FCZACCR)�B

�B �����p�̗��ʂ̐F�̓x�[�W���ł���B

(vi) �n�Z55���A���~�j�E���[���������߂����|�y�э|�сiJIS G 3321)

�@ �|�̕\�ʂɎ��ʔ�ŃA���~�j�E��55%�A����43.4%�A�V���R�� 1.6%�̍����߂������{���Ă���B�ʏ̃K���o���E���|�ƌĂꖳ�h���̂܂g�p���邱�Ƃ������B

�A �A���~�j�E���̓����i�ϐH���A���H���A�ώ_���A�ϔM���A�M���ː��j�ƈ����̓����i�]���h�H��p�j�����˔����Ă���B�A���J���ɂ͎ア�̂ŁA�R���N���[�g�A�����^�����Ƃ̐ڐG�͔�����B

�B �َ�����Ƃ̐ڐG�ɂ��ڐG���H���N�������Ƃ�����̂ŁA���t������ɂ̓X�e�����X�����邢�͈����߂������ɂ��≏�������ꂽ���̂��g�p����B�V�[�����O�ނ́A�V���R�[���n�A�ϐ��V���R�[���n����p����B�V���R�[���n�͉����������邱�Ƃ�����̂ŁA�g�p���ʂɒ��ӂ���B

(�F) �h���n�Z55���A���~�j�E���[���������߂����|�y�э|�сiJIS G 3322)

�@ ���ɑO�L�|��p���Ă��邽�߁AJIS G 3312�AJIS G 3318�ɔ�בϐH���ɗD���B

�A �|�̓h���̑ϋv���́AJIS G 3312�Ɠ����ł���B�����p�͎�ނ̋L���̖�����R���t������i��FCGLCCR)�B

�B �����p�̗��ʂ̐F�̓x�[�W���ƃO���[����2��ނ�����B

(�G) �|�������r�j���핢�����iJIS K 6744)

�n�Z�����߂����Д�d�C�����߂����|�Ƀ|�������r�j���i���r�����j��ϑw���͓h��t�������̂ŁA��ʂɉ��r�|�ƌĂ�Ă���B�h���́A�h���n�Z�����߂����|�Ɣ�r����ƌ����A��荂���ϋv����L����B�u�W�d�v�ł͉����p�Ƃ��āA�p�r�ɂ���ނ�A��i���ϐH�όO���p�j�ʼn��n�|��SG�i�n�Z�����߂����|�j���g�p���邱�Ƃɂ��Ă���B

(ix) �ώ_�핢�|��

�@ �n�Z�����߂����|�������Ƃ��āA���̗��ʂɖ��@�@�ۂƍ��������Ƃ𐔑w�����ɔ핢���邩�A���������݂̂��ɔ핢�������̂ł���B

�A �ώ_���A�σA���J�����A�ω������ɗD��A�M�E�d�C���ɑ���≏��������B

�B �핢���������߁A���H���̋Ȃ��p�x�͓݊p�ɂ���ق��A�ؒf�ʂ͕�C�h������B�ی�t�B�������t���Ă���ꍇ�͂��̂܂܉��H���A�ϒu������ۂɂ��A�h�����m�̐ڒ���h�����߁A�ی�t�B������}������B

(2) �X�e�����X�|��

�X�e�����X�|��JIS G 4305�i��Ԉ����X�e�����X�|�y�э|�сj�AJIS G 3320�i�h���X�e�����X�|�j�����邪�A��ʂɃR�C�����g�p����Ă���B

�@ �X�e�����X�|�͓S�ɃN�����A�j�b�P������z�����������ł���A�����̍|�킪���邪�A���ސ��i�Ɏg�����\�I�Ȏ�ނɂ��ẮA14.1.5(c)(1)���Q�Ƃ̂��ƁB���̂��������p�ɂ͈�ʓI��SUS 304�ASUS 316���p������B

�Ȃ��A�ŋ߂͉��Q���ɑ���ϐH�������߂����i�iSUS445���j�������p�Ƃ��Ďg���Ă���B

�A ���@��

1) �ϐH���ɗD��A�K�тɂ����B����͍������̃N�������_���ی�햌�i�s���Ԕ햌�j���`�����邽�߂ł���B

2) �Ռ��ɋ����B�|�A���A�A���~�j�E�����ɔ�ׂċ��x���傫���Ռ��ɋ����B

3) �ϔM���ɗD��A�n�Z���x�������A�������ł̋��x���傫���A�����ωΐ��ɗD��Ă���B

4) �M�`��������r�I�������A�M�c�������A���~�j�E����菬�����B

�B �g�p��̒���

1) �ޗ��̒��������œS��A���~���َ̈�����ƒ��ڐڐG�����Ȃ��B�ڐG�����ɐ���������ƐڐG���H���N�������Ƃ�����B

2) �\�ʂɓS��������u����Ƃ��炢�K����������̂ŁA�悭���|����B

3) �X�e�����X�\�ɂ�������������ꍇ�́A�������B���͎K��U������̂Őԉ��M��M���p�p���p����B

4) ���ʍ|�ɔ�ׂăX�v�����O�o�b�N�������̂ŁA�܋Ȃ������H���ɒ��ӂ���B

(3) ���t���p���ޓ�

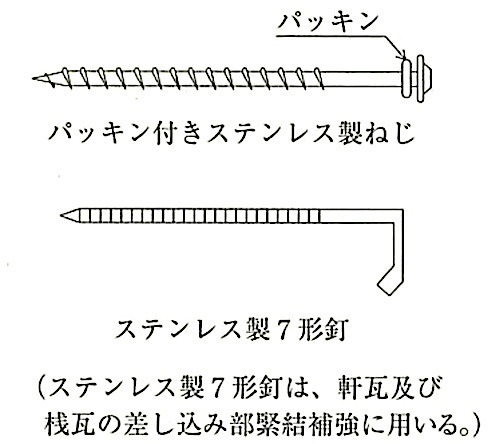

���˂��A�h�����˂��y�у{���g�ނ͈����߂������̓X�e�����X���i�Ƃ���B���t���p���ޓ��̒����A�����A�`�͉������H�@�A��n�̎�ޓ��ɍ��킹�����̂Ƃ���B

����22�N�ł́u�W�d�v���؉��n�Ɋւ���K�肪�폜���ꂽ���Ƃ���A�������ޓ���؉��n�ɗ��ߕt���邽�߂Ɏg�p����B�Ɋւ���L�q���폜�����B�������A�̎�t�����̓���ȕ��ʂœB���g�p���邱�Ƃ�����̂ŁA�\13.2.4�Ɏg�p��������Ă���B

�\13.2.4�ɗ��t���p���ނ̗�������B

�\13.2.4 ���t���p���ނ̗�

(4) �����ޗ�

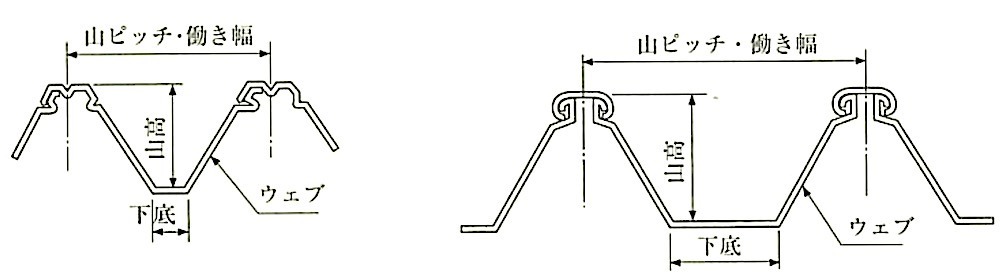

(i) �u�W�d�v�ł́A�����ޗ��́AJIS A 6005�i�A�X�t�@���g���[�t�B���O�t�F���g�j�ɂ��A�X�t�@���g���[�t�B���O940�A���͕���25�N�ł���̗p���ꂽ�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ނ��g�p���邱�ƂƂ���Ă���B�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ނ̕i���́A�u�W�d�v�\13.2.2�ɓK��������̂Ƃ���Ă���B�����ނ̎�ނ͓��L�ɂ����̂Ƃ���Ă��邪�A�u�W�d�v�ł́A�R���N���[�g���n�̂悤�ɓB���̓X�e�[�v�����łĂȂ����n�ɉ����ނڎ{�H����ꍇ�́A�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi�S���w�t�^�C�v�j���g�p���邱�ƂƂ���Ă���B

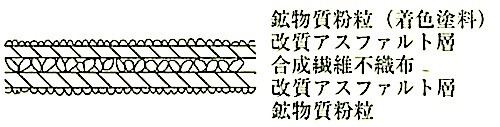

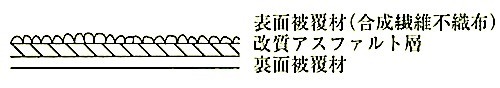

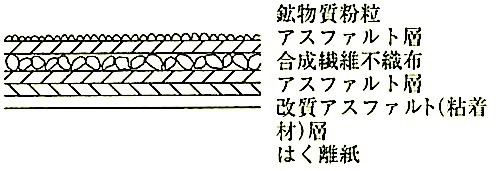

(ii) �A�X�t�@���g���[�t�B���O940�̍\���y�щ����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi��ʃ^�C�v�A���w��ރ^�C�v�A�S���w�t�^�C�v�j�̑�\�I�ȍ\����} 13.2.3�Ɏ����B

�@ �A�X�t�@���g���[�t�B���O940�̕\�ʂ́A���F�h����h�z�������̂Ɠh�z���Ȃ����̂�����B

�A �����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ނ́A�A�X�t�@���g�ɍ����S���⍇��������Y�����������A�X�t�@���g���g�p�������[�t�B���O�ŁA�A�X�t�@���g���[�t�B���O940�ɔ�ׂāA�X�e�[�v����B�ł����̐������ɗD��Ă���A�܂��A�ቷ����⍂�������ǂ���Ă���B�p�r�ɂ���ėl�X�ȍޗ��\��������A�A�X�t�@���g���[�t�B���O940�Ɠ��l�Ȋ�ނɁA�����A�X�t�@���g��핢���A�\���ʂɍz����������t����������ʃ^�C�v�̂ق��A�z���������̑���ɁA�\���ʂɍ����@�ہA�v���X�`�b�N�t�B�����A������p���āA�y�ʉ���}��ƂƂ��ɍ������̎{�H�ł̕\�ʂׂ̂��������P�������w��ރ^�C�v�A���ʂɔS���ޑw��z�u���A�����ގ{�H���̉��~�߂ɃX�e�[�v����B�����s�v�ŁA�X�e�[�v����B�ł����̐��������X�ɗD�ꂽ�S���w�t�^�C�v������B

(�C)�A�X�t�@���g���[�t�B���O940

(��)�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi��ʃ^�C�v�j

(�n)�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi���w��ރ^�C�v�j

(�j)�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi�S���w�t�^�C�v�j

�@�@�}13.2.3 ��\�I�ȉ������ޗ��̍\��

(5) ���̑��̍ޗ�

(i) �t���ޗ��F�ʌˁA�����A����Ε�݁A����ݓ�

(ii) ���ߋ���F�X�e�[�v���A�A���J�[�{���g��

13.2.3 �H�@�@

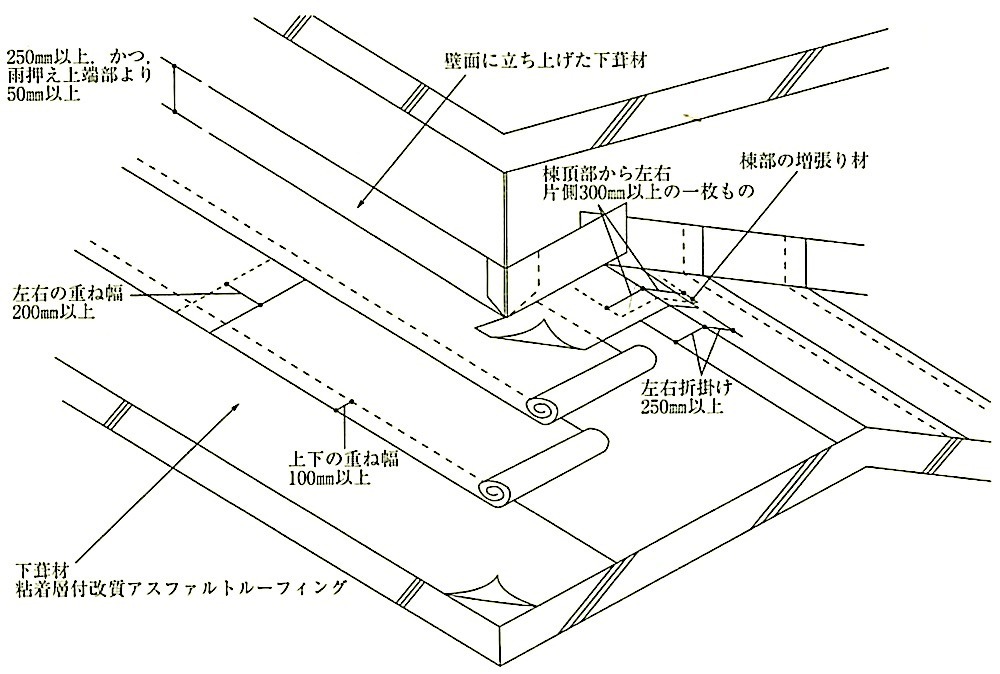

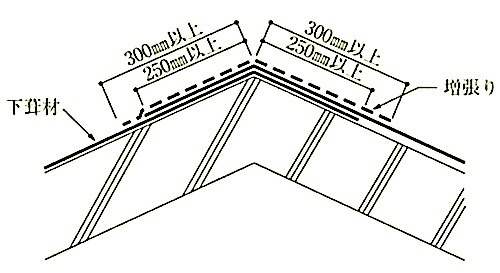

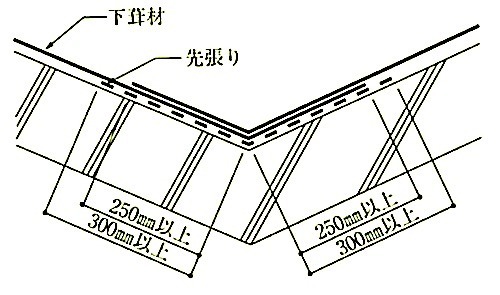

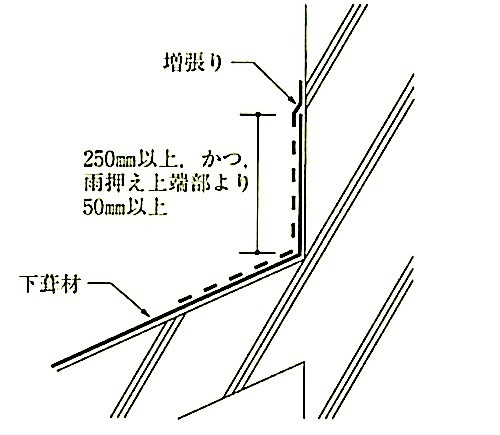

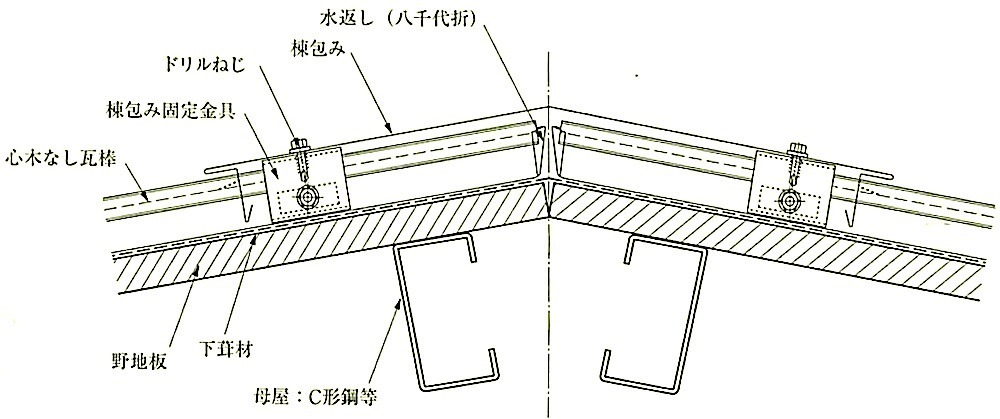

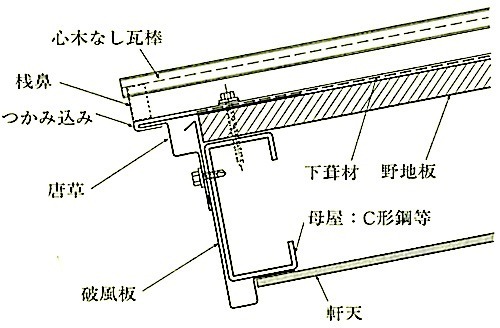

(a) �������`���́A�����̈ӏ����ɂ�����邽�߁A�u�W�d�v�ł͓��L�Ƃ���Ă���B�S�Ȃ����_���A�������y�щ����̗��}13.2.4�`6�Ɏ����B

�Ȃ��A�����ɂ��Ă͌��ݏȂ́u���Z�p�]�����x�v�ɂ��u���w���z���ɂ�����ϕ��^���z�����̊J���v�Ɋ�Â��A�]�������Ă��鐻�i������B

�}13.2.4 �S�Ȃ����_��

�}13.2.5 ������

�}13.2.6 ����

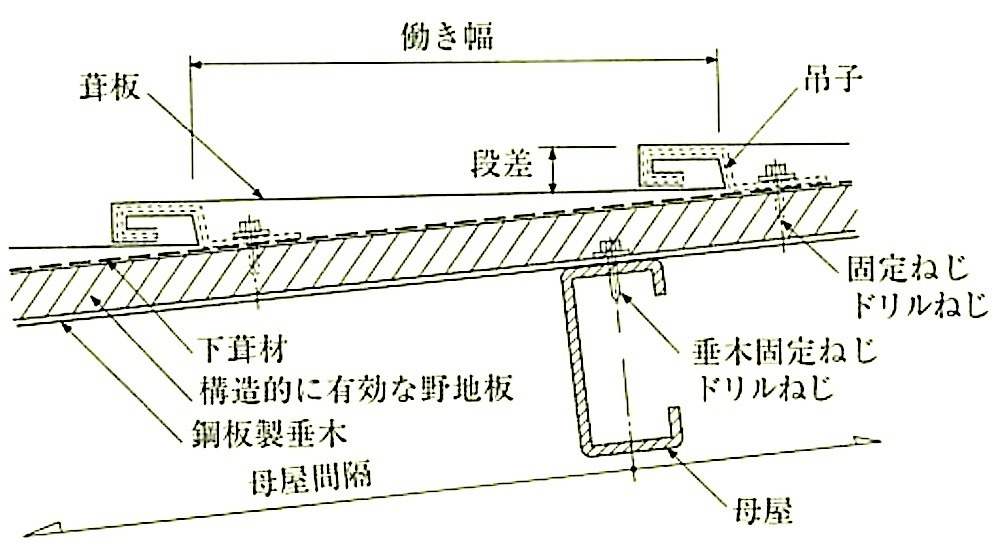

(b) �������H�@�́A�\���ϗ͏�̐��\�ɂ�����邽�߁u�W�d�v�ł͓��L�Ƃ���Ă���B��̓I�ɂ́A���̐��@�E�����A���n�i��n�̎�ށA�`��A���x�j�A���t�����@�i�ݎq�̎�ށE��t�����@�A���t���p�B���̎�ށE���x�j���ł���B

(c) ���ڋ������̑ϕ����\�m�ہA�{�H���@���ɂ��ẮA(��)���z�������ďC�u�|�������\�@�W���v�A(-��)���{������������u���������̎{�H�ƊǗ��v�A���u���Ƌ������� - �����Łv�A���u���������̐��\�m�F�v���Q�l�ɂȂ�B�\13.2.5�Ɏ�ȉ������`���̐v�E�{�H��̗v�_�������B

�\13.2.5 �������`���̐v�E�{�H��̗v�_�i���Ƌ������� - �����ł��j

(d) ���ڋ������̍H�@

(1) ������

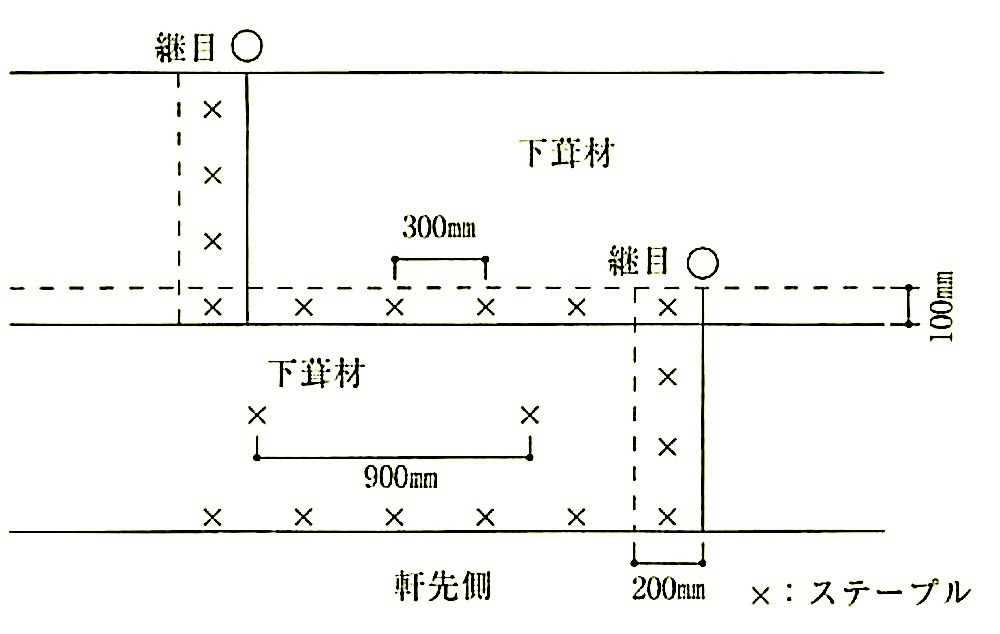

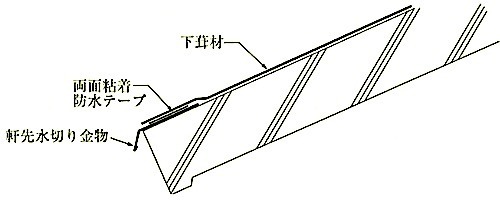

(i) �h������ȖړI�Ƃ��鉺���ނ̎{�H�́A�������̉����ނ����㑤�̉����ނ̏�ɏd�Ȃ�Ȃ��悤�ɍs���B���悩�炱��ɕ��s�ɒ��t�����J�n���A�אڂ��鉺���ނ��㉺�i��������j��100mm�ȏ�A���E�i��������j��200mm�ȏ�d�ˍ��킹��B

�����ނ̍��E�i��������j�̌p�ڂ́A�}13.2.7�Ɏ����悤�ɁA�p�ځi����j���݂��ڋ߂��Ȃ��悤�ɂ���B

�}13.2.7 ���|�ނ̎{�H��

(ii) �A�X�t�@���g���[�t�B���O�̉����߂́A��ƌ����ƈ��S���̖ʂ���K�v�ɉ����čs�����̂łނ�݂ɃX�e�[�v����ł����ނ��Ƃ́A�����ނ��ђʂ���E�������邾���Ŗh���@�\�ʂł͍D�܂����Ȃ��B�����߂��s���ꍇ�́A�}13.2.7�Ɏ����悤�ɁA�����ނ̏d�˕�����300mm���x�̊Ԋu�A���̑��̕����͕K�v�ɉ�����900mm�ȓ��̊Ԋu�Ƃ���̂��ʗ�ł���B

����A�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi�S���w�t�^�C�v�j�̏ꍇ�́A���ʂ̂͂����������͂����Ȃ���{�H���邱�ƂŁA�S���w�ɂ�鉺�n�ւ̉��~�߂��ł��邽�߁A�X�e�[�v����p���Ȃ��Ŏ{�H����(�}13.2.8�Q�Ɓj�B

�}13.2.8 �����ނ̎{�H��i�S���w�ɂ�鉼���ߗ�j

(iii) �����͂��̌`��j�f���N�����₷�����ʂł��邽�߁A�}13.2.9�Ɏ����悤�ɓ��̗�����250mm�ȏ�܊|���Ƃ����̂��D����������ꖇ���̂ō��E 300mm�ȏ�̑�������s���B������͉����ނƓ��ނ�p����B

(iv) �J���͐����W�܂�ӏ��ł���A��r�I�R�����N�����₷�����ʂł��邽�߁A�}13.2.10�Ɏ����悤�ɍ��E300mm�ȏ�̉��~�ނ̈ꖇ���̂�撣�肵�D���̏�ɉ����ނ����E�ɏd�ˍ��킹�C�J�ꂩ��250mm�ȏ㉄���B

�J���ɉ������s���Ƃ��A�����ނ����n�ɖ�������悤�ɂ���B�����ނ����n���畂������ԂŒ���t������Ɣj�f���₷���Ȃ�B�X�ɁA�J��ɂ̓X�e�[�v���ɂ�鉼�~�߂͍s��Ȃ��B

�}13.2.9 �����̉����ގ{�H��

�}13.2.10 �J���̉����ގ{�H��

(v) �ǖʂƂ̎捇���́A�����ʂ��牺���ނ�i�߁A�ǂ�250mm�ȏ�A���A�J������[�����50mm�ȏ㗧���グ��B�����߂͉����ʂƓ��l�ɉ����ނ̎�ނɉ����ăX�e�[�v��������A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi�S���w�t�^�C�v�j�̏ꍇ�͔S���w�ɂčs���B�܂��A���̕��ʂ͒J�����l�����ނ����n���畂������ԂŒ���t������Ɣj�f���₷���Ȃ�̂ʼn��n�ɖ�������悤����t����B

�܂��A�{�H���̂̓����ɂ���ē��Y���ʂ̉����ނ̔j�f���N���₷���B���������Č����̍\����C�ۏ����ɂ���ĕA113.2.11�Ɏ����悤�ɑ�������s���ꍇ������B

�}13.2.11 �ǖʂƂ̎捇�����̉����ގ{�H��

(vi) ���i������j�A���_�E�V�ؓ��y�т���Ε��̐�����������t����O�ɉ������s���B���������t���Ă��܂��ƁA�����ނ𗯂ߕt���鉺�n�̕s�����傫���Ȃ�j�f���邨���ꂪ����B

(vii) ���ʔS���h���e�[�v���g�p����ꍇ���͉����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi�S���w�t�^�C�v�j���g�p����ꍇ�́A���햔�͂���݂������Ȃ��悤�ɒ���グ��B

(�G) ����́A�}13.2.12�Ɏ����悤�ɁA�����ނ����搅������̏�ɏd�ˁA���ʔS���h���e�[�v�Ŗ���������B

�Ȃ��A�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi�S���w�t���^�C�v�j��p����ꍇ�́A���ʔS���h���e�[�v���g�p���Ȃ��Ă��悢�B

�}13.2.12 ���敔�h���e�[�v�{�H��

(ix) �S�����̏ꍇ�A�����̌��y�т���̒Ɠ�����ӏ��́D�}13.2.13�Ɏ����悤�ɉ����ނ����炩���߉������n�ށi���ؓ��j�ƕǂ̊Ԃɐ撣�肷��B�撣�肵�������ނɏd�˂鉺���ނ̏d�˓^�́C�������琅��֒���グ��B

RC�����̏ꍇ�ŁA���Y���ʂɌ��Ԃ��Ȃ��ꍇ�͓��Y���u�͕K�v�Ȃ��B

�}13.2.13 ����Ǔ����蕔�{�H��

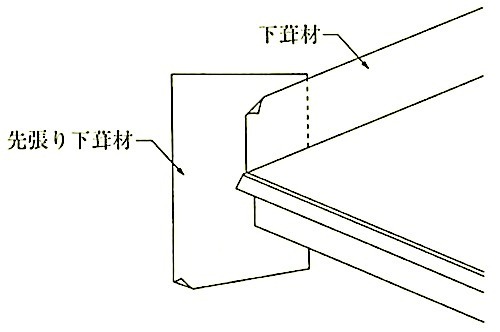

(x) �����ނ��j�������ꍇ�́D�}13.2.14�Ɏ����悤�ɁA�j�����������̏㑤���̉����ނ̉��[����V���������ނ��������ݕ�C����B�������A�����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ށi�S���w�t�^�C�v�j�̏ꍇ�́A�j�����������̏�ɓ��ނő������C����B

�}13.2.14 �����ޕ�C���@��

(2) ���@�H

(i) ���ڋ����̃��[�����`�@���ɂ��@�B���H�������Ȃ��Ă��邪�A���ꓙ�ł̐܋Ȃ��͏\���Ȃ����a�����A��ڂ���ꂸ�ɓh���A�߂����A�n���ɋT�����Ȃ��悤�ɍs���B���`�̋����͓��ɒ��ӂ��A�`�ɍ��킹�ĉ��H����B

�|�������r�j���핢�����y�ёώ_�핢�|��~���ɉ��H���鎞�́A�h���ɋT�����₷���̂ŁA�ޗ����������Ă�����H����B

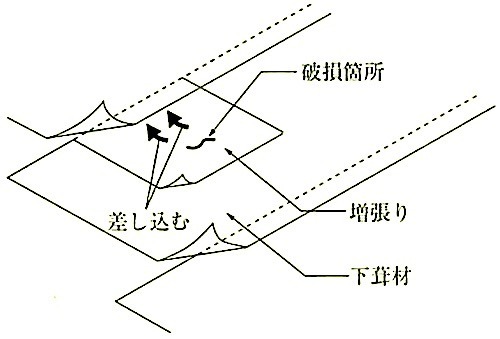

(ii) ���͂��|��

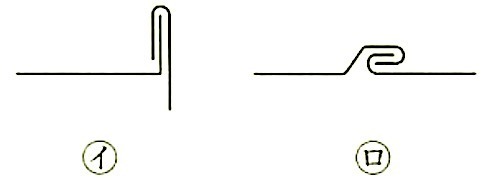

�@ �͂��g�݂ɂ́A�����͂��i��d�͂��D�_�u���͂��j�Ƃ��͂��i��d�͂��A�V���O���͂��j������B�����͂��̓_�N�g���ŗp�����邱�Ƃ������A�����ł͓����ł̉����{�̂̔ƔƂ̂͂������A�h�������ȕ��ʂɗp������B�}13.2.15�Ɏ���2��ނ�����B

�}13.2.15 �����͂�

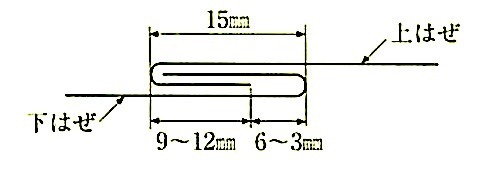

�A ���͂��͎�Ƃ��ĉ����{�̂̔Ɣy�ь���A����Ε����̂͂������Ɏg�p�����B���͂��́A�}13.2.16�̂悤�ɉ��H�� 3�`6mm���x�̌��Ԃ�����A�h����̖эnj��ۂ�h���i�}13.2.17�Q�Ɓj�B�������A���Ԃ̂Ȃ��������ɂ�鐁�グ�ɋ����̂ŁA���Ԃ��傫���Ȃ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B

�}13.2.16 ���͂�

�}13.2.17 ���͂��̐ܕԂ����̗�

(3) ��t��

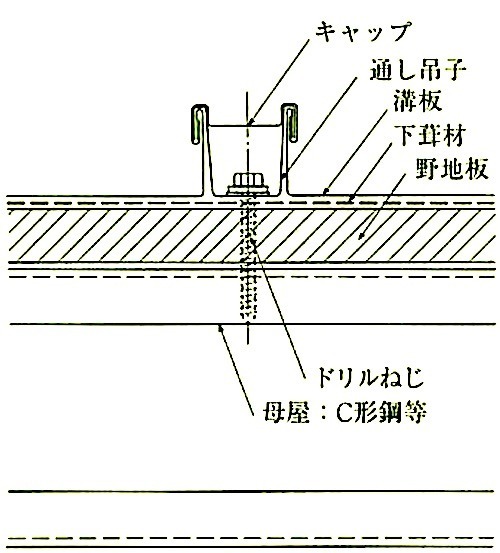

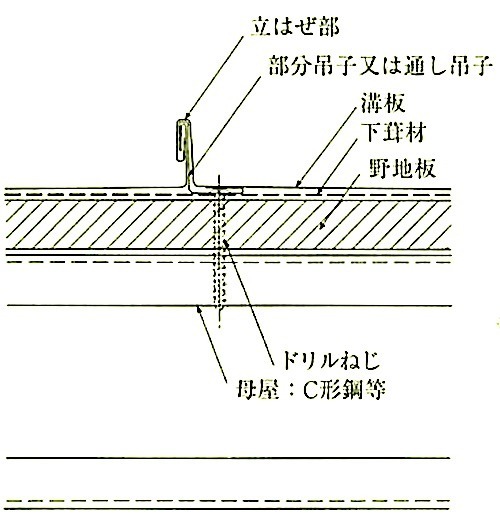

���̎�t�����@�́A�������`�����ƂɈقȂ邽�߁A�����ł͐S�Ȃ����_���i�ʂ��ݎq�j�̗�������B

�@ �a�������ޏ�̏���̈ʒu�ɕ��ׁA�e�a�̊Ԃɒʂ��ݎq������B

�A �ʂ��ݎq�́A�ꉮ�ɗ��ߕt����B

�B �L���b�v�́A�\�ɂȂ��݂悭�͂ߍ��܂��A�ψ�A�\���ɒ��ߕt����B

(4) ���A����A����A�ǂƂ̎捇�����y�ђJ�̔[�܂�

�����̊e���̔[�܂�ɂ��āA�S�Ȃ����_���i�ʂ�ݎq�j�̗�������B

�@���i�}13.2.18�Q�Ɓj

1) ���[�߂́A�a�̐���[���ɐ��Ԃ���t���[�߂��̂��A�L���b�v�|�����s���B

2) ����Œ������L���b�v�Ɏ��t�����̂��A����݂𓏕�Œ����ɗ��ߕt����B���[�́A���_�̌`�@�ɐ肻�낦�ča�ꕔ�܂Ő܂艺����B

3) �p��́A�����[���e�X�܂�Ԃ��A�d�ˌp���Ƃ���B�p����ɂ͒�`�V�[�����O�ނ��͂��ݍ��݁A�Ԋu30mm�ȓ��ɗ��ߕt����B�p��̈ʒu�́A���_�ɉ\�Ȍ���߂��ʒu�Ƃ���B

�}13.2.18 ���̔[�܂�̗�

�A �a��i�}13.2.19�Q�Ɓj

�����́A�e�ʂ��ݎq�̒ꕔ�Ƀh�����˂����߂Ƃ��A�����̌p��́A�ʂ��ݎq�̈ʒu�ŏd�ˌp���Ƃ���B

�}13.2.19 ����̔[�܂�̗�

�B ����i�}13.2.20�Q�Ɓj

1) ����Δ[�߂́A�a�[���𓂑��ɏ\�����ݍ��ށB

2) ����Β[���̒����́A��������1/2�ȉ��Ƃ���B

�}13.2.20 ����̔[�܂�̗�

�C����ǂƂ̎捇�����i�}13.2.21�Q�Ɓj

1) ���㕔���̉J�����̈���̒[�͓��[�߂ɏ����A�����̒[�� 120mm���x�����グ�ē����ɗ��ߕt����B

2) �p��̎{�H�͓��[�߂̌p��ɏ�����B

�}13.2.21 ����ǎ捇���[�܂�̗�

�D �ǂƂ̎捇�����i13.2.22�Q�Ɓj

�J�����̈���̒[�͍a�̒�܂Ő܂艺���A�����̒[��120mm�ȏ㗧���グ�ē��ɗ��ߕt����B

�}13.2.22 �ǎ捇���[�܂�̗�

�E �J�i�}13.2.23�Q�Ɓj

�J�͈�ȒJ�Ƃ��A�����Ƃ��āA�p���݂��Ȃ��B���̍a��J�ɂ��ݍ���Ŕ[�߂�B

�}13.2.23 �J�̔[�܂�̗�

13�� �����y�тƂ��H�� 3�� �ܔ�

03�� �ܔ�

13.3.1 ��ʎ���

(1) ���̐߂́AJIS A 6514�i�������ܔ����\���ށj���g�p���鉮����ΏۂƂ��Ă���B

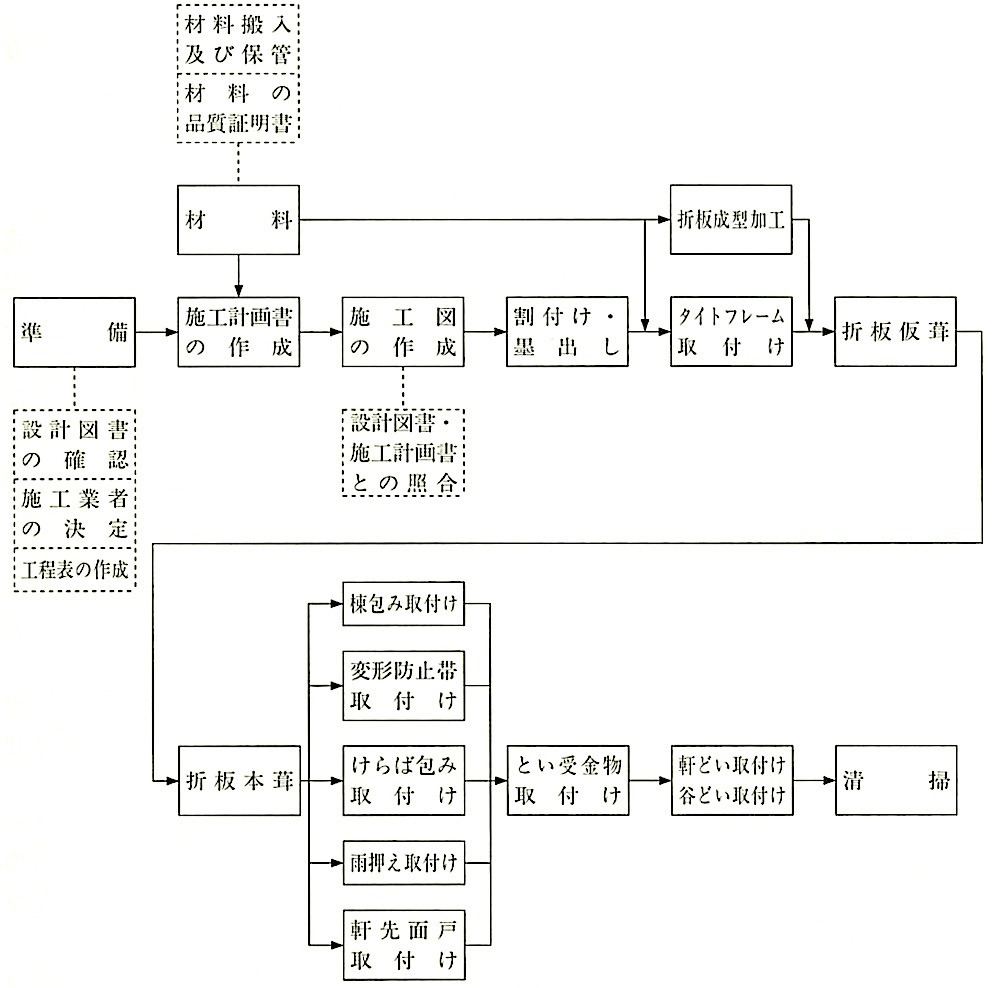

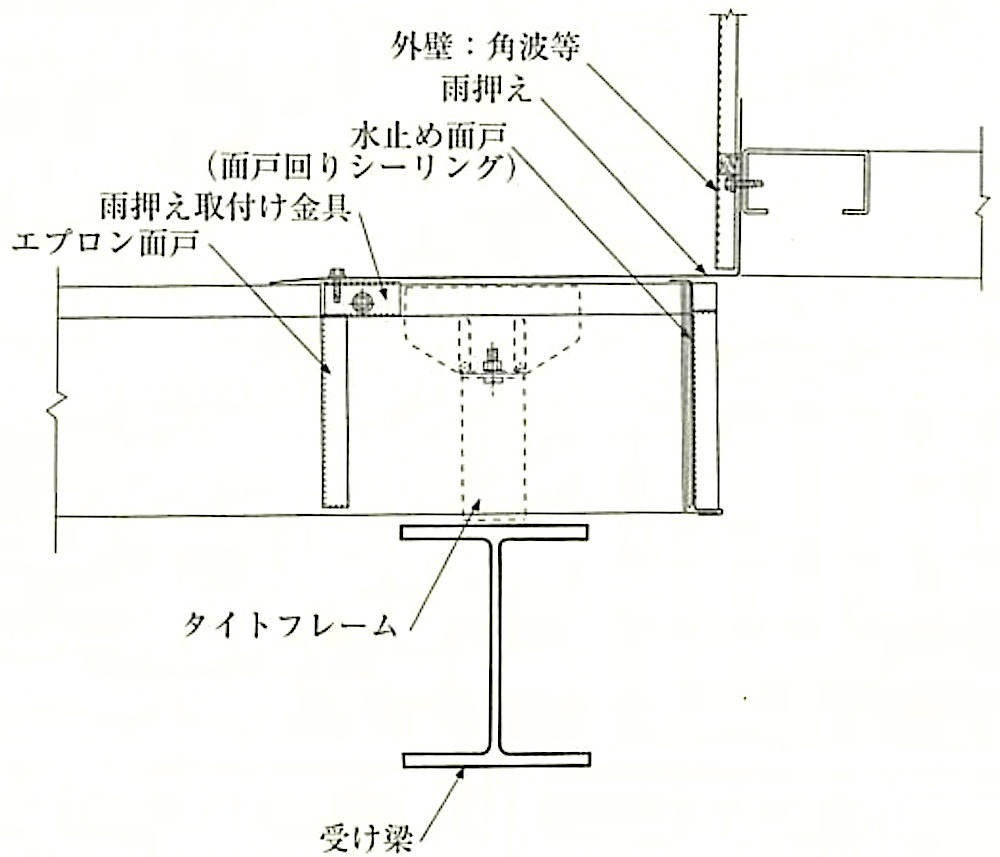

(2) ��Ƃ̗����}13.3.1�Ɏ����B

�}13.3.1 �ܔ��̍�Ƃ̗���

(3) �{�H�v�揑�̋L�ڎ����́A�T�ˎ��̂Ƃ���ł���B

�Ȃ��A�ԕ������l�����Ȃ���i���v�����������B

��̓I�ȕi���Ǘ����ڂ́A�\13.3.1���Q�Ƃ��ꂽ���B

�@ ���ƎҖ��y�ю{�H�Ǘ��g�D

�A �H���\�i���H�y�ъ����̎����j

�B �ܔi��ށA�����A�\�����i�j

�C �e���̔[�܂�H�@�i���A����A����A�ǂƂ̎捇���̊e���j

�D �^�C�g�t���[���̎�t�����@

�E ���̑����H���Ǝ҂̍H�@�̎d�l

�F �t���ޗ�

�G �����͋y�ѐϐ�d�ɑΉ������H�@�A��Ƃ̃t���[�A�Ǘ��̍��ځE�����E���@�A�i���Ǘ��̐��E�Ǘ��ӔC�ҁA�i���L�^�����̏����Ƃ��̊Ǘ����@��

(4) ���������H���Z�m�ɂ��ẮA13.2.1(4)���Q�Ƃ���B

13.3.2 �ށ@��

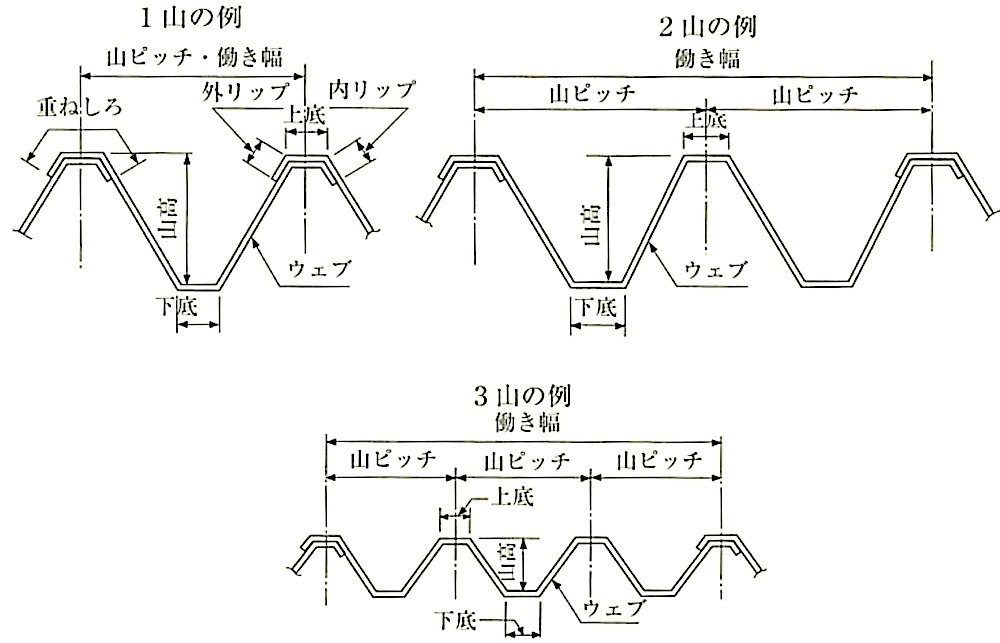

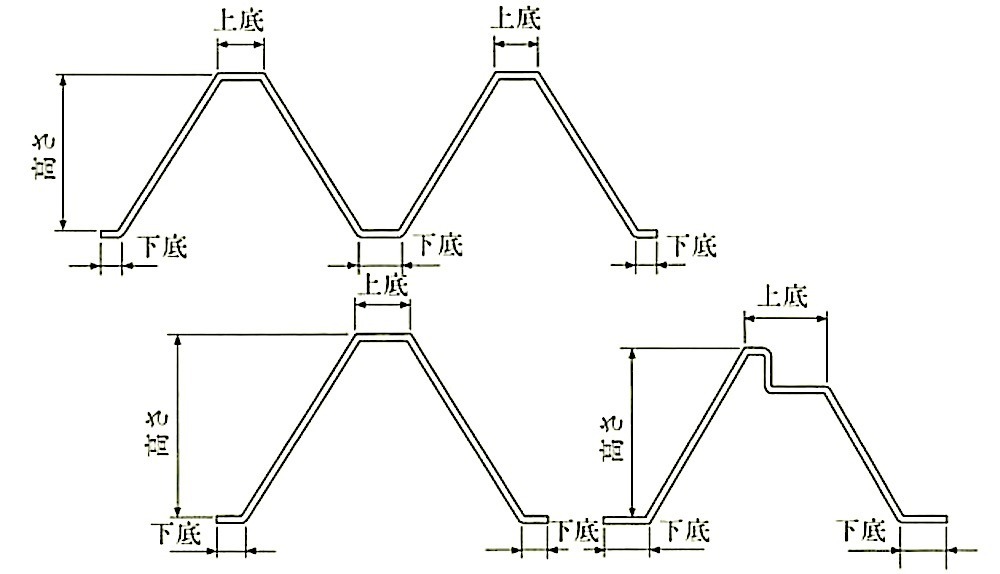

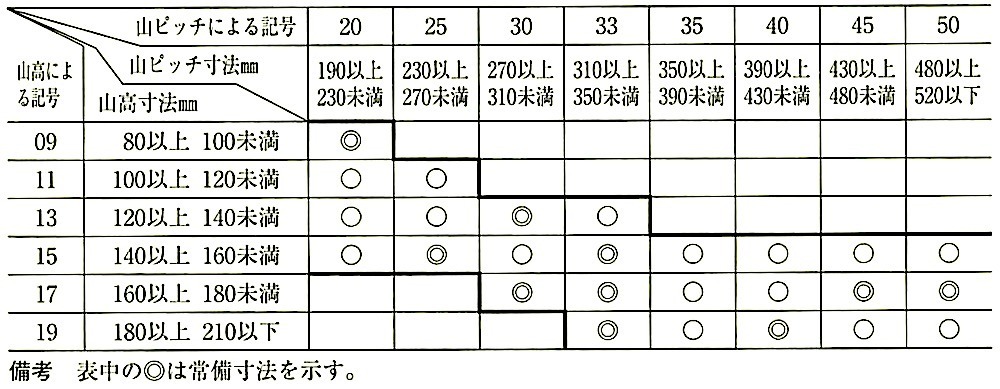

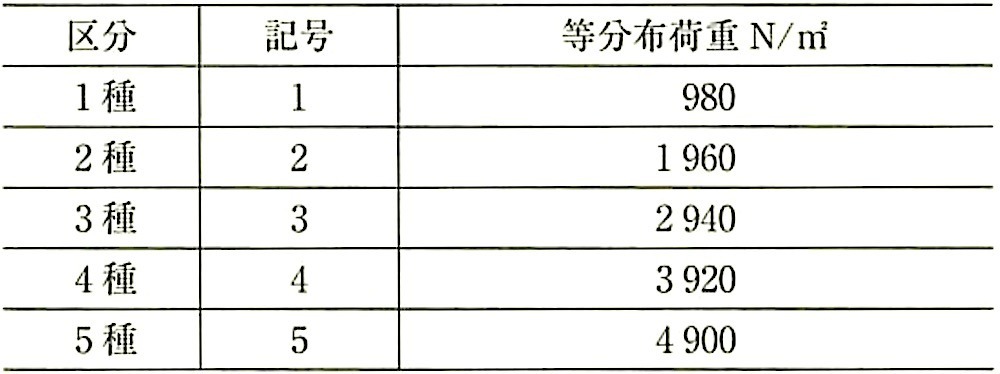

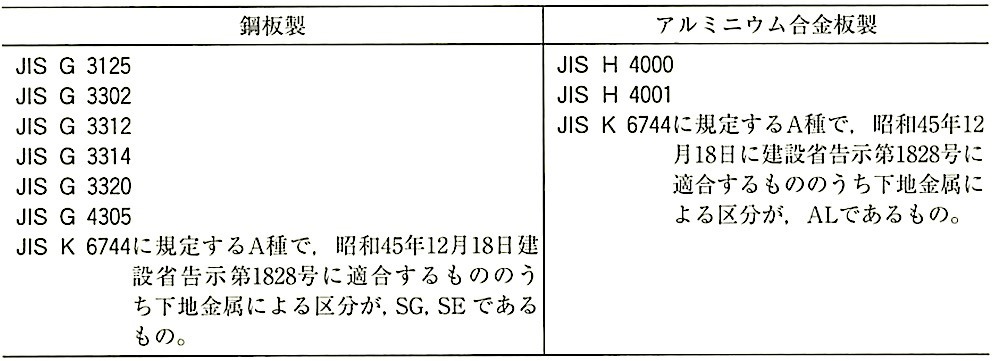

(1) �ܔ́A�u�W�d�v13.3.2 (1)�ŁAJIS A 6514�Ɋ�Â����̂ƒ�߂��Ă���A�`���A�R���E�R�s�b�`�A�ϗ͋y�эޗ��ɂ��敪���тɌ����͓��L�����BJIS�ł͏���̐��\���m�ۂ��邽�߁A�ܔƎ�v�ȍ\�����i����̂ɂ��Ă���̂ŁA��l��̍ۂɒ��ӂ���B

(2) �ܔ��p�ɗp����ޗ��́A�u�W�d�v13.3.2(2)�y��(3)�ɂ���ē��L�ɂ��Ƃ���Ă���B

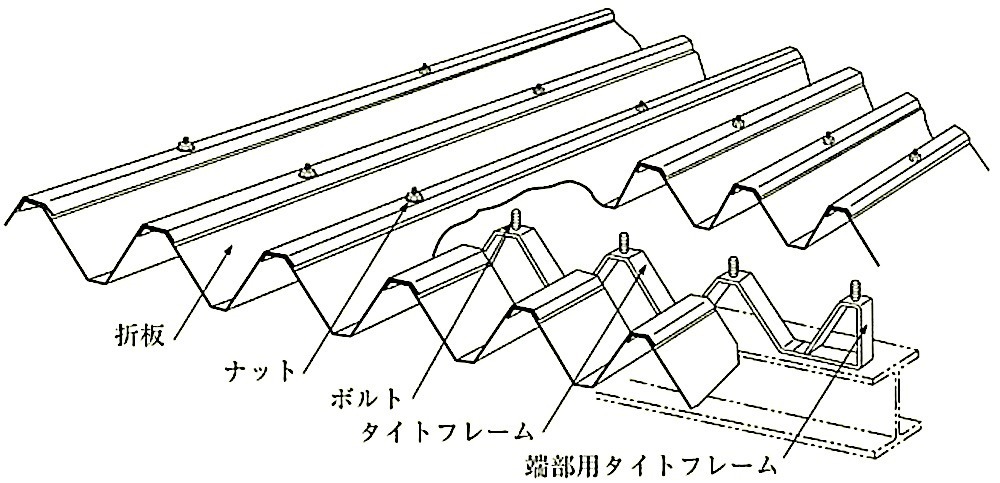

(3) �^�C�g�t���[���̍ޗ��́AJIS A 6514�Ɋ�Â��A�����Ƃ��āAJIS G 3302�i�n�Z�����߂����|�y�э|�сj�Ƃ���Ă���B

(4) �p�b�L���́A�u�W�d�v13.3.2(4)�Ō���5mm�ȏ�̃u�`���S�������̓N�����v�����S�����A����6mm�ȏ�̃A�X�t�@���g�����̓|���v���r���������ܐZ�|���G�X�e���@�ۃt�F���g���ƒ�߂��Ă���B�������A�ω\���Ƃ���ꍇ�́A�\���F��ɂ��A�g�p�ł���p�b�L���̍ގ��ɐ��������邽�ߒ��ӂ���B

(5) ����ʌ˔̎g�p�́A���L�����B�g�p����ꍇ�́A�ܔƓ�����ނ̍ޗ��Ƃ���B�ʌ˔ɂ͌���ʌ˔̂ق��Ɏ~�ʌˁi���ʌˁj�A�G�v�����A���C�ʌˁA�͂��ʌ˓�������B

(6) �ܔɗ����肷��f�M�ނ̎�ʓ��͓��L�����B�f�M�ނɂ́A�|���G�`�����t�H�[���A��R���|���G�`�����t�H�[���A���@�����[�U�t�H�[���v���X�`�b�N�A�K���X�@�ۃV�[�g�A���b�N�E�[���t�F���g�A�Z���~�b�N�t�@�C�o�[�t�F���g��������A������2.0�`10.0mm���x�̂��̂������B

(7) �ܔ����́A�ܔ̂ق��Ɍ����p���i�A�⋭�p���i�A���̑��̕t�����i���ɂ���č\������邪�A�ܔ͐��쏊�ɂ���Ċe���ɔ����ȑ��ق����邽�߁A�\�����i�͐ܔ̐��������w�肵�����̂��g�p����B�������A�{���g�E�i�b�g�A�Œ����y�у^�C�g�t���[����JIS A 6514�ɋK�肳�ꂽ���̂Ƃ���B

(8) JIS A 6514�i�������ܔ��������ށj�̔��������Ɏ����B

1. �K�p�͈�

���̋K�i�́A�������ܔ������\������ܔy�э\�����i�ɂ��ċK�肷��B

���l1.

�ܔ́A�����Ɨ��ōނō\�����ꂽ���̋y�ы��������̂��̂Ƃ���B

2. �p��̒�`

���̋K�i�ŗp�����ȗp��̒�`�́D���̂Ƃ���Ƃ���B

(1) �ܔ�

������V���AU�����͂���ɋ߂��`�ɐ܂�Ȃ��āC�����ނƂ��Ďg�p���镔�ށB

(2) �\�����i

�ܔ������\�����邽�߂̕��i�B

3. �e���̖���

�e���̖��̂́A���ɂ��B

(1) �ܔ���

�ܔ����̊e���̖��̂́A�}1�A�}2�y�ѐ}3�̗�ɂ��B

�}1 �d�ˌ`�ܔ����̗�

�}2 �͂����ߌ`�ܔ����̗�

�}3 ����i�Ɓj���`�ܔ����̗�

(2) �ܔ�

�ܔ̊e���̖��̂́A�}4�A�}5�y�ѐ}6�̗�ɂ��B

�}4 �d�ˌ`�̗�

�}5 �͂����ߌ`�̗�

�}6 ���`�̗�

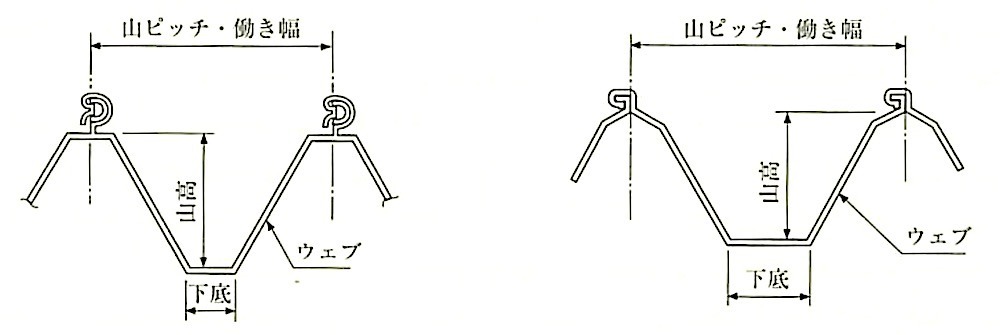

(3) �\�����i

�\�����i�́A���̂Ƃ���Ƃ���B

(a) �^�C�g�t���[��

�͂�ƐܔƂ̓���Ɏg�p���A�{���g�t���^�C�g�t���[���ƃ^�C�g�t���[�������̂��̋y�ђ[���p�^�C�g�t���[���Ƃ���B

(b) �{���g�y�уi�b�g

�ܔ��͌Œ����ƃ^�C�g�t���[���Ƃ̌Œ�Ɏg�p����B

(c) �Œ����

�͂����ߌ`���͂��`�ܔƃ^�C�g�t���[���Ƃ̌Œ�Ɏg�p����B

�}7 �\�����i�̗�

(4) �^�C�g�t���[���̊e���̖���

�^�C�g�t���[���̊e���̖��̂́A�}8�̗�ɂ��B

�}8 �^�C�g�t���[���̗�

4�D��ދy�ыL��

�ܔ̎�ދy�ыL���͌`���A�R���E�R�s�b�`�A�ϗ͋y�эމȂɂ���Ď��̂Ƃ���敪���A�i�@�j���ɋL���������B

(1) �`���ɂ��敪

�`���ɂ��敪�́A���̂Ƃ���Ƃ���B

(a) �d�ˌ`�iK�j�ܔ̏d�˂��{���g�Ō�������`�B

(b) �͂����ߌ`�iH�j�ܔ��͂��Ō�������`�B

(c) ���`�iG�j�ܔ����Ō�������`�B

(2) �R���E�R�s�b�`�ɂ��敪

�R���E�R�s�b�`�ɂ��敪�́A�\1�̂Ƃ���Ƃ���B

�\1 �R���E�R�r�b�`�ɂ��敪

(3) �ϗ͂ɂ��敪

�ϗ͂ɂ��敪�́A�\2�̂Ƃ���Ƃ���B

�\2 �ϗ͂ɂ��敪

(4) �ޗ��ɂ��敪

�މȂɂ��敪�́C���̂Ƃ���Ƃ���B

(a) �|���iS�j

(b) �A���~�j�E���������iA�j

8. �ށ@��

8.1 �ܔɎg�p����ޗ�

�ܔɎg�p����ޗ��́A�\9�ɋK�肷����̖��͎g�p�ケ��Ɠ����ȏ�̐��\�������̂Ƃ���B

�\9 �ށ@��

8.2 �\�����i�Ɏg�p����ޗ��y�ѕ\�ʏ���

�\�����i�Ɏg�p����މȋy�ѕ\�ʏ����́D�\10�ɋK�肷����̖��͎g�p�ケ��Ɠ����ȏ�̐��\�������̂Ƃ���B

�\10 �ށ@��

8.3 ���ō�

�ܔɗ��Ŕ��g�p����ꍇ�́A��n�����ҊԂ̋���ɂ��B

11. ���i�̌Ăѕ�

���i�̌Ăѕ��́A���̗�ɂ��B�������ϗ́A�����y�ь����ɂ��Ă͎�n�����ҊԂ̋���ɂ���ďȗ����邱�Ƃ��ł���B

12. �\�@��

�ܔy�э\�����i�̕�ɂ́A���̎�����\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@(1) �ܔ̕�\��

�@�@(a) ��ނ̋L���i���i�̌Ăѕ��̗�ɂ��B�j

�@�@(b) �����ƎҖ�

�@�@(c) �����N��

�@(2) �\�����i�̕�\��

�@�@(a) ����

�@�@(b) ���@�y�юg�p�ޗ�

�@�@(c) �����ƎҖ�

�@�@(d) �����N��

JIS A 6514: 1995

13.3.3�@�H�@�@

(1) �ܔ��̑ϕ����\�m�ہA�{�H���@���ɂ��ẮA13.2.3(3)�Ŏ������}�����Q�l�ɂȂ�B�\13.3.1�ɐܔ��̐v�E�{�H��̗v�_�������B

�\13.3.1 �ܔ��̐v�E�{�H��̗v�_�i���Ƌ��������[�����ł��j

(2) �ܔ́A�����̓����猬��܂ł��ꖇ�̔ŔB�����Ƃ�O��ɊJ�����ꂽ���̂Ȃ̂ŁA���������ɂ́A�����Ƃ��āA�p���݂��Ȃ��B�ܔ͒��ڍނł��邽�߁A���H��ʖ@��̉^�������⓹�H����ɂ��A�H������ł̉��H�i���ꐬ�^�j���s�����Ƃ�����B���̍ہA���H�X�y�[�X���̐��珊��̒����̐��i�����H�ł��Ȃ����Ƃ�����B���̂悤�ȏꍇ�ɂ�ނ��A��������Ɍp���ڂ�݂��邱�Ƃ��l�����邪�A�{��������ׂ����Ƃł���A�v��i�K����Ή����l���Ă����ׂ��ł���B

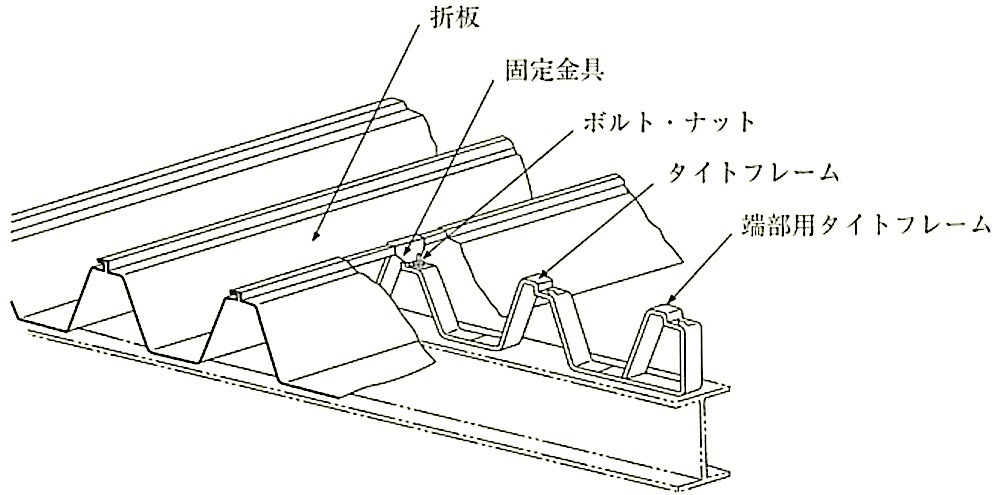

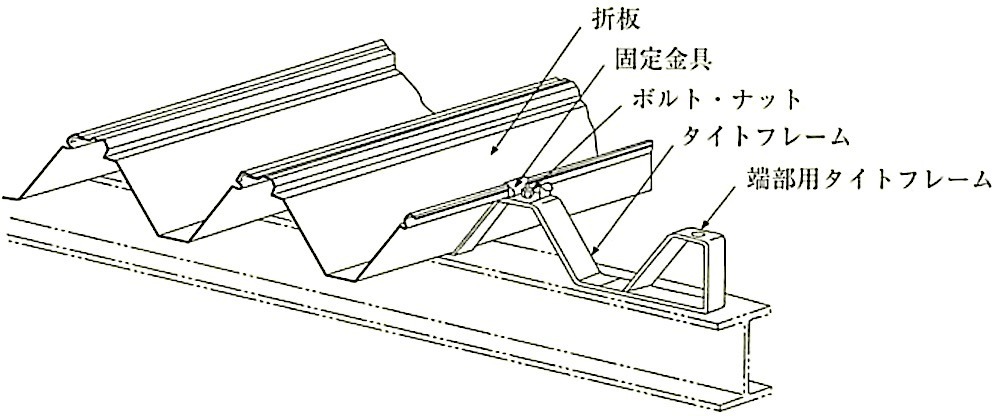

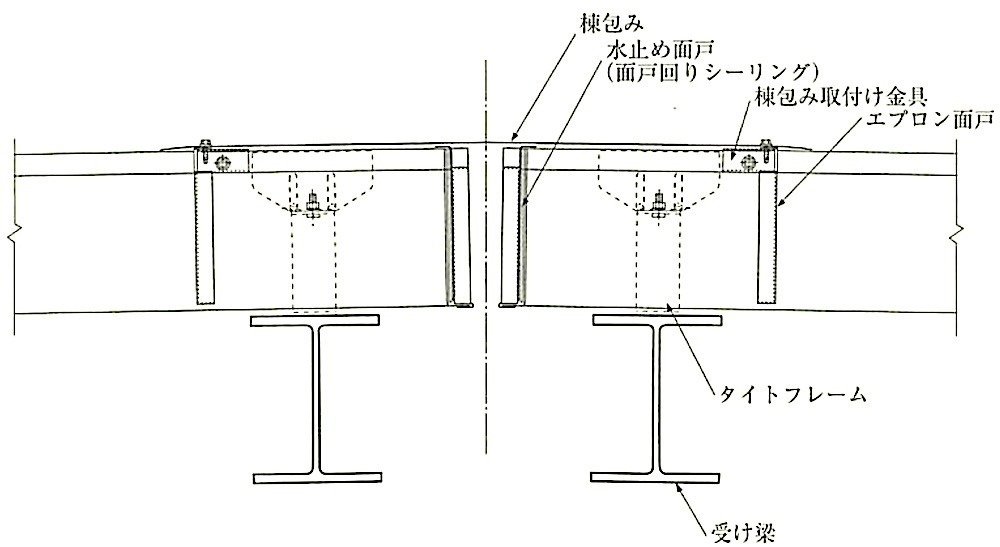

(3) �^�C�g�t���[���̎�t��

(�) �^�C�g�t���[���́A��t���ʒu�̐S�ɍ��킹�ʂ�ǂ����n�ɐڍ�����B�䕗���̐ܔ����̔�Q�ɂ́A�^�C�g�t���[���̐ڍ��s���ɋN��������̂��������߁A�ڍ��͓��O�ɍs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

(�) �u�W�d�v�ł́A���ɂ��R�Ԃ��d�ɂ��ɂ݂�h�����߁A�{���g�ڍ��łȂ��A�����n�ڂƋK�肵�Ă��邪�A�ڍ��s���ƂȂ�Ȃ��悤�n�ڐڍ��͓��O�ɍs���B

(�) �����n�ڂɍۂ��ẮA�K�v�ȗn�ڂ̋����T�C�Y�A�L���n�ڒ������̊m�F���s���ƂƂ��ɁA�V���[�g�r�[�h��A���_�[�J�b�g���̗n�ڕs�ǂ��������邱�Ƃ����邽�߁A�n�ڏ�Ԃɂ��Ă����ӂ��B

�Ȃ��A�^�C�g�t���[���̗L���n�ڋ��x�̊m�F���@�ɂ��ẮA(-��)���{������������u���Ƌ��������[�����Łv���Q�l�ɂȂ�B

(�) �n�ڌ�́A�X���O���������n�ڕ����y�т��̎��ӂɁu�W�d�v�\18.3.2�m�����߂����|�̎K�~�ߓh���̎�ʁn��A��̎K�~�ߓh����r��B

(4) �ܔ̎�t��

(�) �d�ˌ`�ܔ̎{�H

(a) �ܔ́A�e�R���ƂɃ^�C�g�t���[���ɓ��肵�A�ܔ̗�������̏d�˕��Ɏg�p����ٌ��{���g�̊Ԋu��600mm���x�Ƃ���B

(b) �ܔ̒[���̒[���@�́A50mm�ȏ�Ƃ���B

(�) �͂����ߌ`�ܔ̎{�H

�͂����ߌ`�ܔ́A�^�C�g�t���[���Ƀ{���g���߂��ꂽ�Œ�������Ă͂����߂���B�Œ����̈ʒu�y�ьŒ����Ԃ́A�蓮�͂����ߋ@��p����1mm�Ԋu���x�ŕ������߂���B

�{���߂́A��p�̓d���V�[�}�[���Ŋ��S�ɂ͂����߂���B

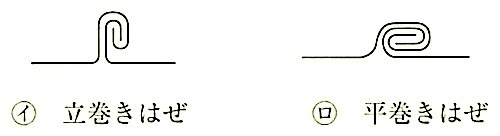

(�) ���`�ܔ̎{�H

���`�ɂ́A�Б������|��������Ђ��`�ƁA�L���b�v���㕔���͂ߍ��݂����闼���`�Ƃ�����B

(5) �e���̔[�܂�

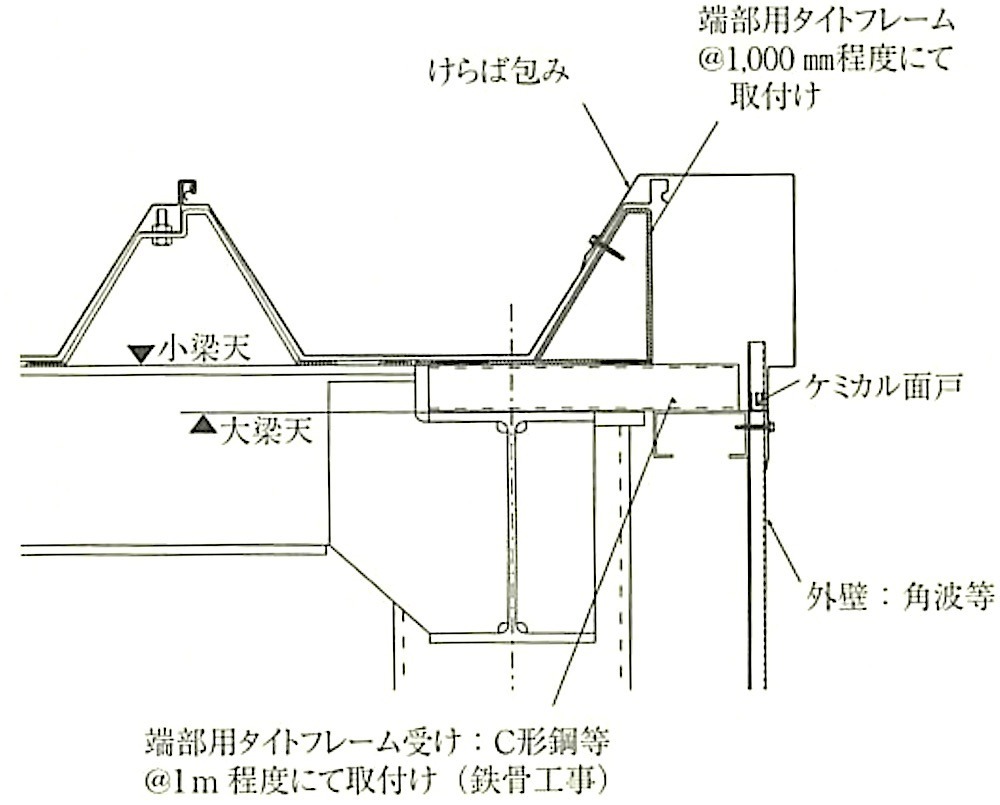

(�) ����̔[�܂�

(a) ����̔[�߂́A���L�ɂ��B���L���Ȃ���A����Ε�݂ɂ����@�Ƃ���Ă���i�}13.3.2�Q�Ɓj�B���̕��@�́A����Ε�y�ђ[���̐ܔ��Œ肷�邽�߂̉��n���K�v�ł���B�Ԋu 1m���x�Ƃ��邱�̉��n�́A�S���H���̒i�K�Ŏ��t������K�v������̂ŁA��������Ƃɓ���O�ɏ���̂��̂����t�����Ă��邩�m�F����B�܂��A����Ε�݂̌p��̈ʒu�ɂ͒[���p�̃^�C�g�t���[�����̉��n��݂���K�v������B

�Ȃ��A����Ε�݂�p�����ꍇ�́A�ό`�h�~�ނ�p���Ȃ��̂���ʓI�ł���B

(b) �d�ˌ`�ܔł́A�Œ[���̐ܔ̏��ŗ��߂���@������B���̏ꍇ�A�Œ[���̐ܔɂ́A�}13.3.3�Ɏ����ό`�h�~�ނ�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�}13.3.2 ����Ε�݂ɂ�邯��̔[�܂�̗�

�}13.3.3�@�ό`�h�~�ނɂ�邯��̔[�܂�̗�

(�) ���̔[�܂�

(a) ���̔[�܂�́A����݂ɂ��[�܂�������Ƃ���B

�Ȃ��A�}13.3.4�Ɏ����d�ˌ`�̂ق��A�ܔ𓏈ʒu�Ő܂�Ȃ�����H�i���W�A�����H�j������B

(b) ����݂́A�ܔ̊e�R�ԂɃG�v�������Ȃ��݂悭�荇�킹���R��̂Ȃ��悤�ɗ��ߕt����B

(c) �͂����ߌ`�ł́A�ܔ㕔�ɂ͂������邽�߁A�h�����˂����ɂ�铏��݂̌Œ肪����ł���B���̂��߁A����t���p�̂˂������p������@����ʓI�ł���B

�}13.3.4 ����݂ɂ�铏�̔[�܂�̗�

(�) ����̔[�܂�

�ܔ̌���́A��[��������ɔ������t����B������̓E�F�u�Ɖ���̂�傤��������炸�Ɂu���݁v�ŋȂ���i�}13.3.5�Q�Ɓj�B

�}13.3.5 ����̔�����

(�) �ǎ捇�����̔[�܂�

�J�����́A150mm�ȏ㗧���グ��B���㕔���̔[�܂�̗��}13.3.6�Ɏ����B

�}13.3.6 ����ǎ捇�����̔[�܂�̗�

13�� �����y�тƂ��H�� 4�� �S�y����

04�� �S�y����

13.4.1 ��ʎ���

(1) ���̐߂́A�S�y�����g�p����������ΏۂƂ��Ă���B

�Ȃ��A����22�N�Łu�W�d�v����A12�́m�؍H���n�́u�����g�v�y�сu������n�A����肻�̑��v���폜���ꂽ���߁A13�͂ɂ����Ă��K�p����鉺�n����ؑ����n ���폜����Ă���B�������A�{����12�͂ł́A�u�W�d�v�ȊO�̍H�@�Ƃ��āA���� 19�N�Łu�W�d�v�́u�����g�v�y�сu������n�A����肻�̑��v�̎d�l�y�т��̉�����c���Ă��邱�ƁA�����͖ؑ����n�Ɏ{�H�����ꍇ���������ƂȂǂ���A���̐߂ł͖ؑ����n�W�̋L�q���Q�l�Ɏc�����B

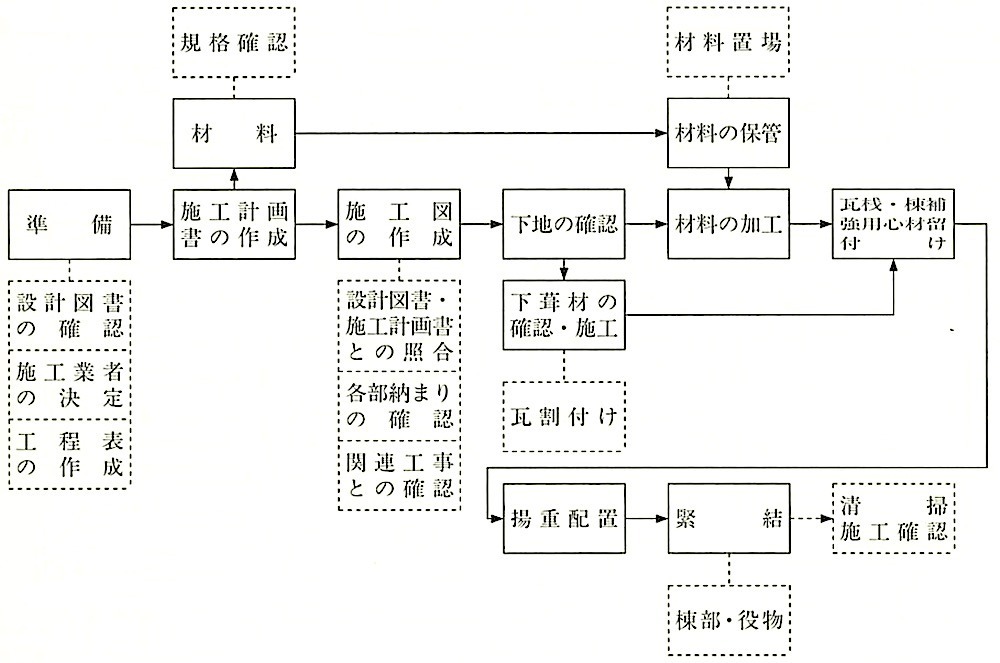

(2) ��Ƃ̗����}13.4.1�Ɏ����B

�}13.4.1 �S�y�����̍�Ƃ̗���

(3) �{�H�v�揑�̋L�ڎ����́A�T�ˎ��̂Ƃ���ł���B

�Ȃ��A�ԕ������l�����Ȃ���i���v�����������B

�@ �H���\�i���H�y�ъ����̎����j

�A ���̎�ށA������

�B �{�H�Ǝҋy�ю{�H�Ǘ��g�D

�C �g�d�y�я��^���v��

�D �y�ї��t���p�B�E�ٌ����E�������̎��

�E �����͋y�ђn�k�͂ɑΉ����������̗��t���H�@�A�Ǘ��̍��ځA�i���Ǘ��̐��E�Ǘ��ӔC�ҁA�i���L�^�����y�т��̊Ǘ����@��

(4) �S�y�����̎{�H�����̊m�ۂƎ{�H�̐M���������}�邽�߁A(-��)�S���{���H���ƘA���ł́A�u�������H���Z�m�v���i���x��݂��Ă���A�������H���Ɋւ���m���y�ыZ�p�̈ێ��E����A�{�H�Ǘ��A���S�Ǘ����̔\�͂�L���鎑�i�҂��琬���A�Z�p�҂̔F��o�^���s���Ă���B

13.4.2 �ށ@��

(1) �S�y���́AJIS A 5208�i�S�y�����j�ɂ�萻�����ꂽ���̂Ƃ���B

(�) �S�y���̎�ށA�傫���A�Y�n���͐v�}���ɓ��L�����B

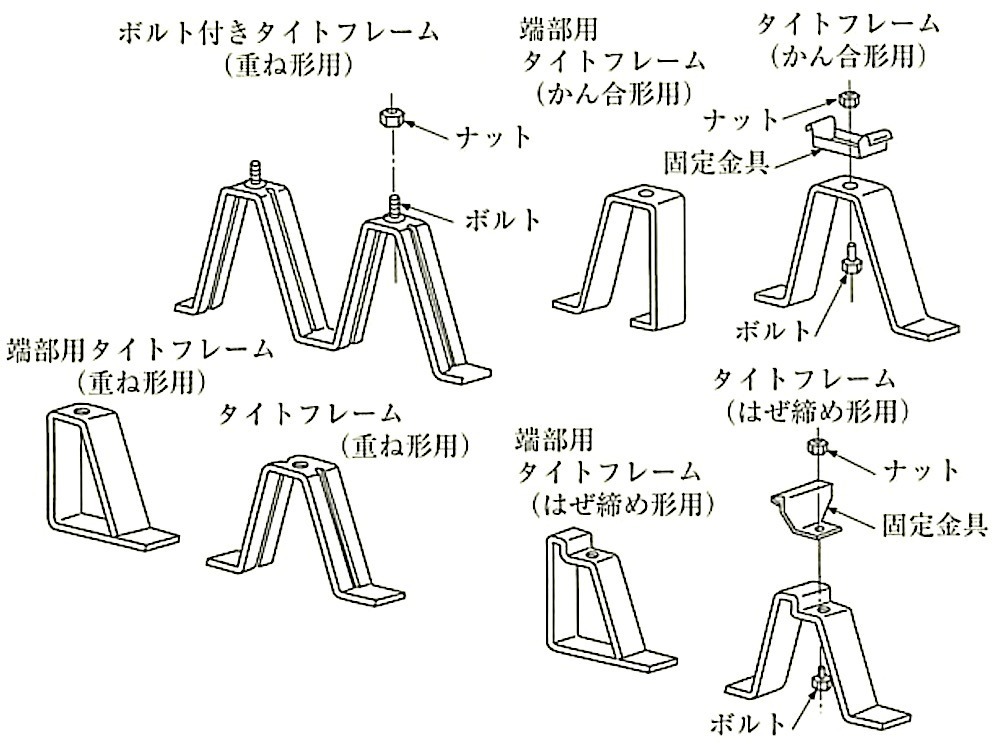

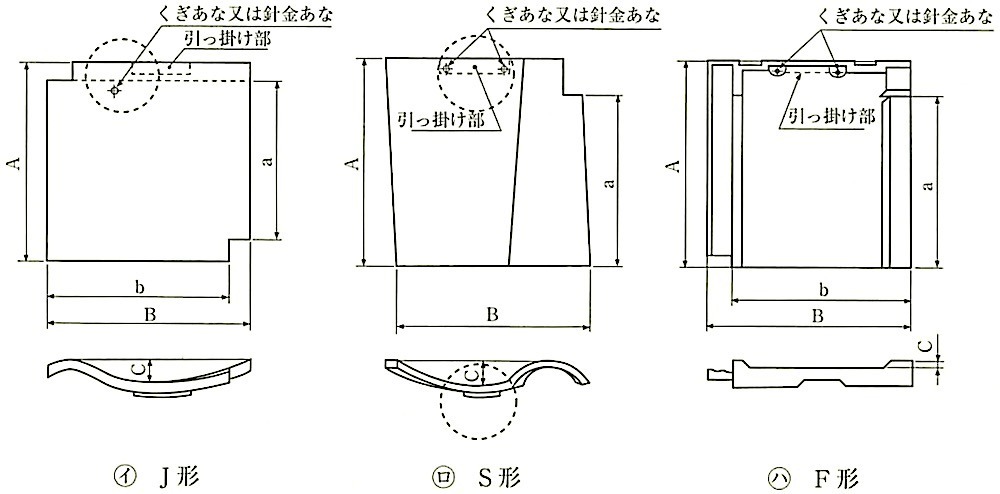

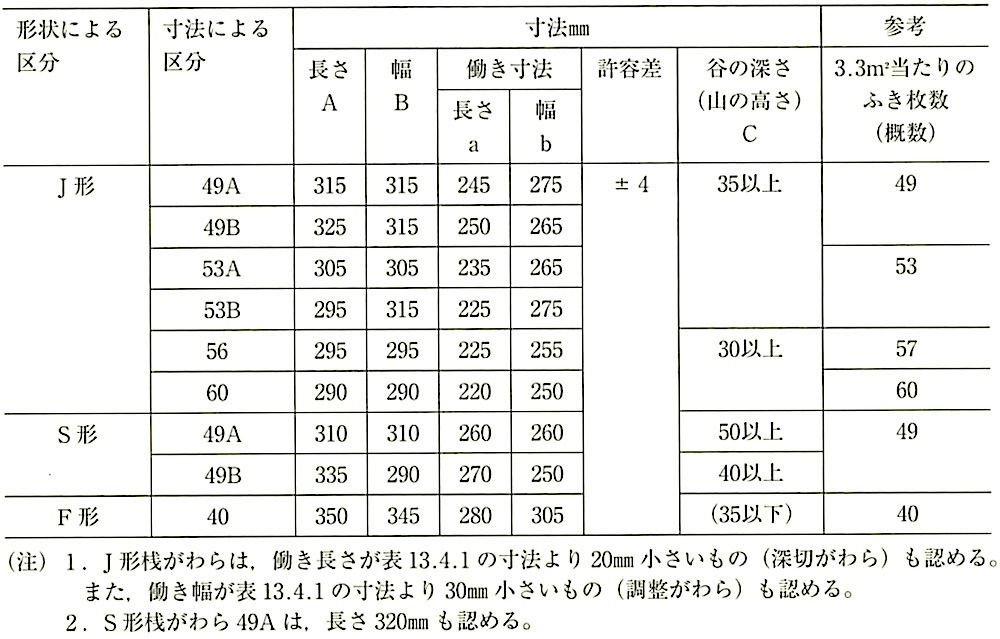

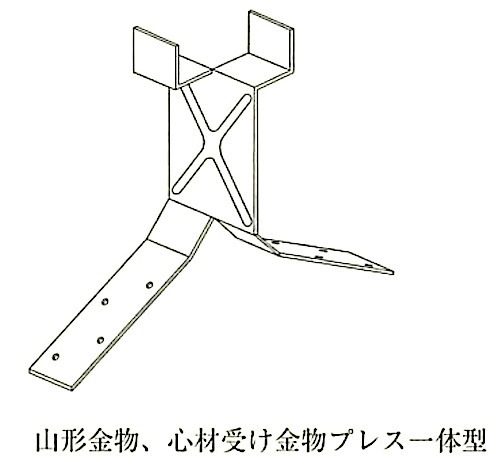

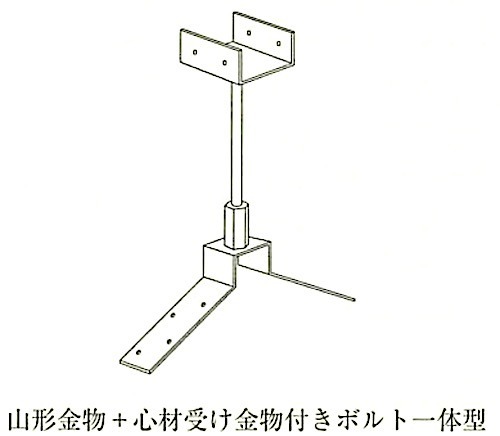

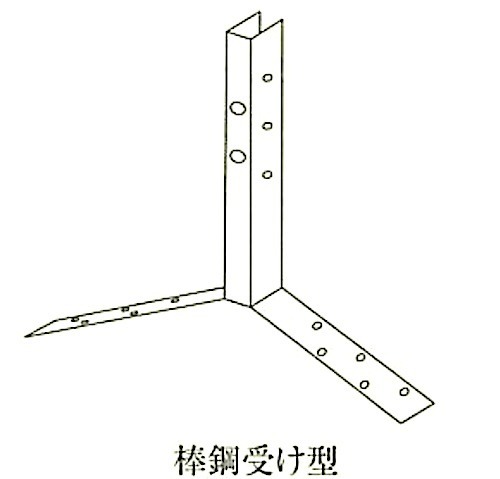

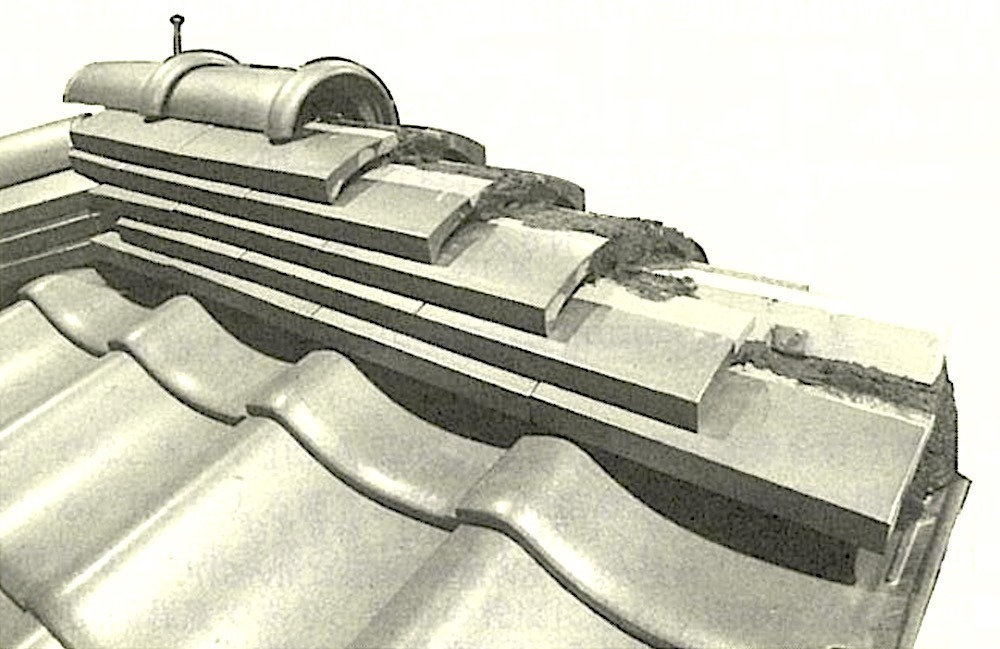

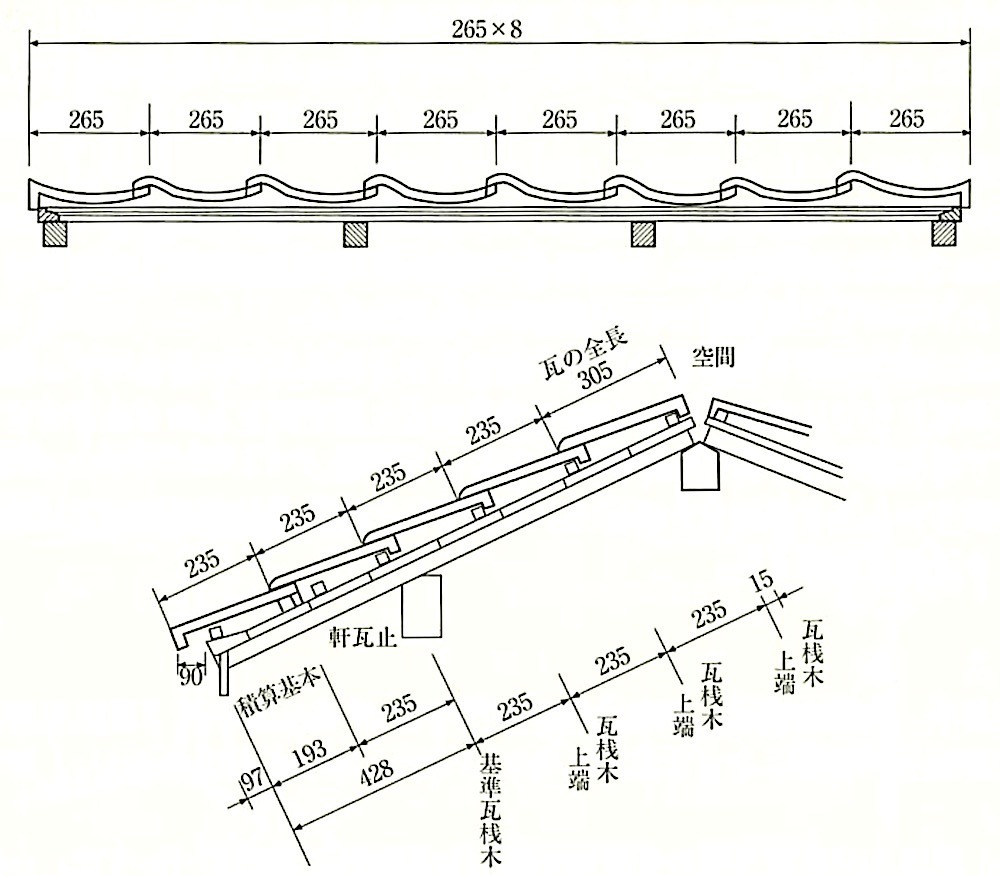

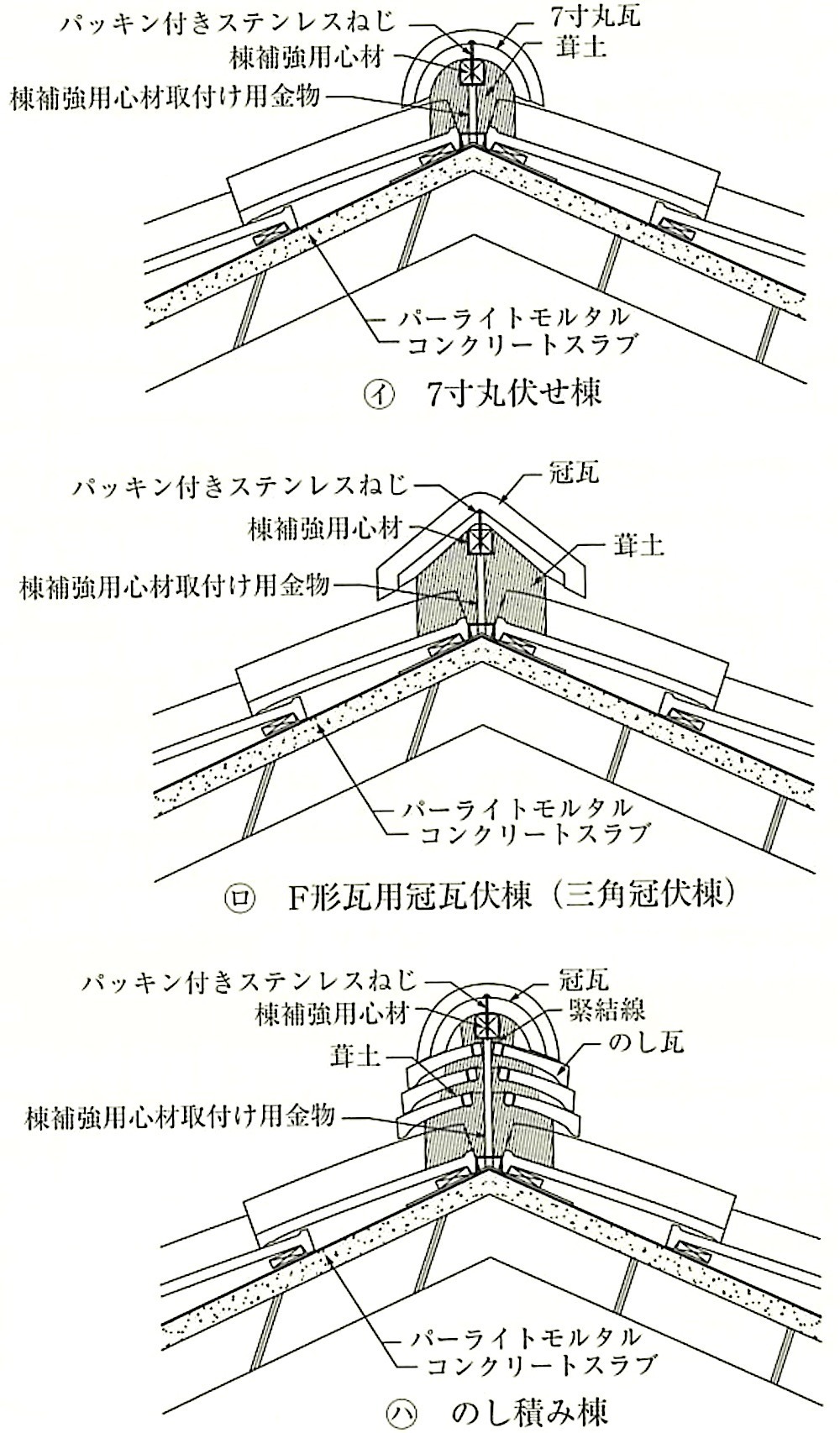

(a) �S�y���̊�{�`�ƂȂ�V���̌`��y�ѐ��@���A�}13.4.2 �y�� �\13.4.1�Ɏ����B

�}13.4.2 �V���̌`��iJIS A 5208 : 1996�j

�\13.4.1 �V���̐��@(JIS A 5208 : 1996)

(b) �S�y���́A���{�̎O��Y�n�Ƃ��āA���m���O�͒n���̎O�B���A�������̐ΏB���A���Ɍ��W�H���̒W�H�������邪�A���{�e�n�i�����̔S�y�̎Y���鏊�j�œy���E�Đ����̓����������������Y����Ă���B

(�) ���́A�g�p�ӏ����Ƃɂ��̎�ނ��v�}���ɓ��L�����B�܂��A��~�ߊ����g�p����ꍇ�ɂ��Ă����L����邱�ƂɂȂ��Ă���B

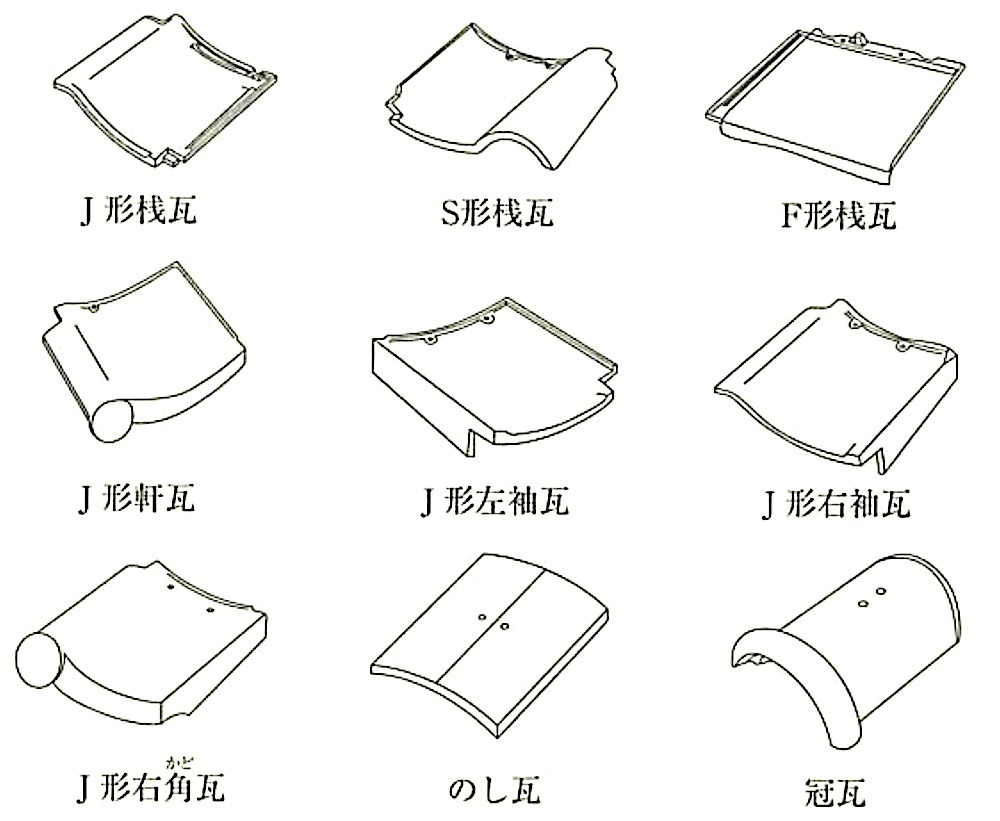

J�`�̖��̎�ދy�т��̎g�p�ӏ����A�}13.4.3�Ɏ����B

�@

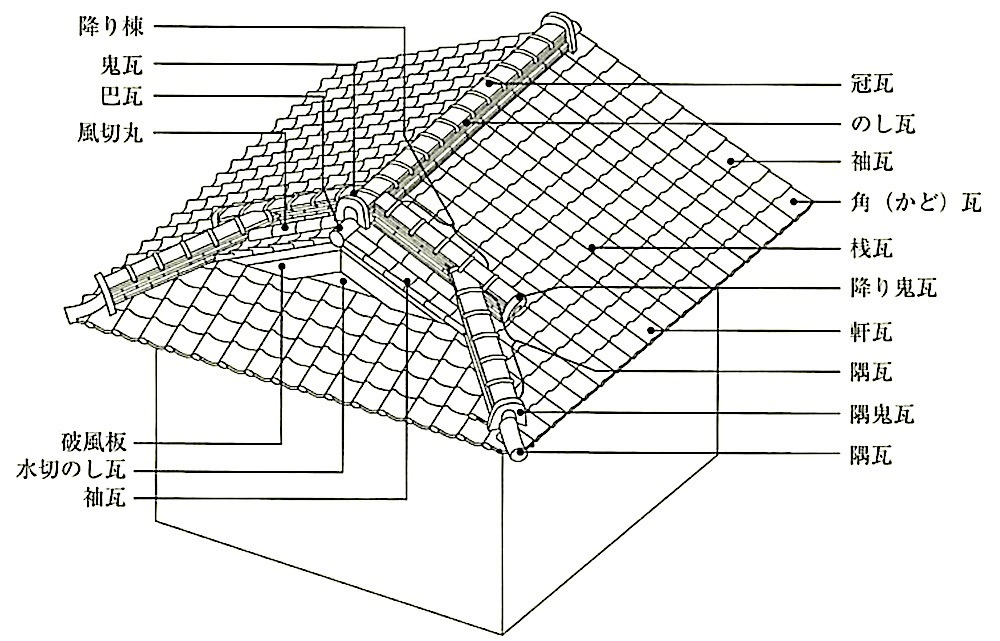

�}13.4.3 �����̊e���y�юV���Ǝ�Ȗ̖���

(�) �u�W�d�v�ł́A���́AJIS A 5208�Ɋ�Â����Q���������s���k���́A���L�ɂ��Ƃ��Ă���BJIS�ɂ�铀�Q�����́A�����Z���y�ъώ@�̑����1��Ƃ��A���̌J�Ԃ��́u�����ҊԂ̋���ɂ��v�Ƃ���Ă��邪�A��ʓI�ɂ́A�J�Ԃ��� 5�`10����x�ł���A����̒��x�ɉ����Ē�߂��J�Ԃ��������я��ɂ��m�F����B

(2) ���V�́A���̊|�~�ߗp���Ɏg�p������̂ŁA���̍ގ��E���@�͐v�}���ɓ��L�����B�������A���C�ɂ�镅���h�~�̂��߁A�u�W�d�v12.3.1�ɂ��h���������{��������W���Ƃ��Ă���B�܂��A�����Ɠ����̐��\��L����ƔF�߂���l�H�؍ށA�������i�����s�̂���Ă���B

(3) ���⋭�p�S�ނ́A�����̎�t�����ɗp��������̂ŁA���̍ގ��E���@�͐v�}���ɓ��L�����B�������A���C�ɂ��L���h�~�̂��߁u�W�d�v12.3.1�ɂ��h���������{����������ʓI�Ɏg���Ă���B�܂��A�����Ɠ����̐��\��L����ƔF�߂���l�H�؍ށA�������i�����s�̂���Ă���B

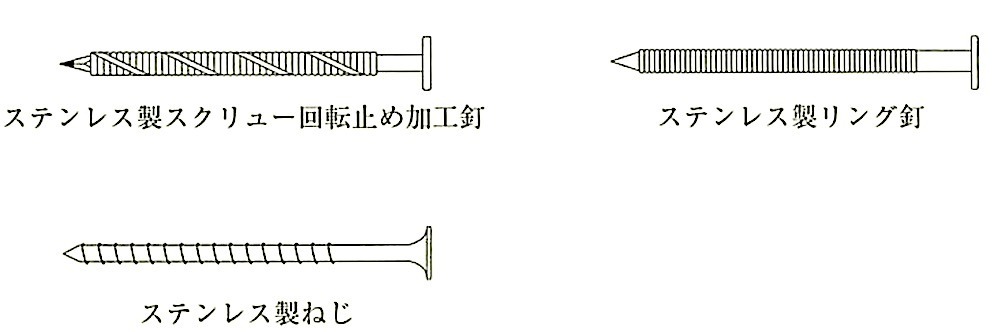

(4) ���ٌ��p�B���͂˂��A�ٌ����A���⋭�p������

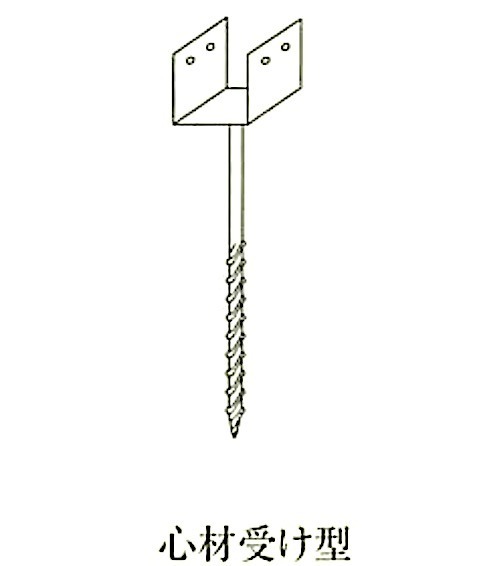

(�) �u�W�d�v�ł́A���ٌ��p�B���͂˂��́A�X�e�����X���ŁA�����̌`��͐U�����ŗe�Ղɔ����Ȃ����̂Ƃ��A��ށA�a�y�ђ����͓��L�ɂ��Ƃ���Ă���B

�܂��A�u�W�d�v13.4.3 (1)�ł́A���ٌ��p�B���͂˂��̗L�������̍ŏ��l�́A��[����n������2����1�ȏ�ɒB���钷�����͖�n�̗��ʁi���n�j�܂Ŋђʂ��钷���Ƃ��A���L�ɂ��Ƃ���Ă���B

�}13.4.4 ���ٌ��p�B���͂˂��̗�

(�) �⋭�Ɏg�p����B�A�˂��y�уp�b�L���t���˂��́A�X�e�����X���Ƃ���B

�Ȃ��A�p�b�L���t���X�e�����X�˂��̃p�b�L���́A�ϋT�����y�ёό�L���A���A�˂�����߂Ă����������яo���Ȃ��ގ��y�ь`��̂��̂Ƃ���B

�}13.4.5 ���⋭�p�˂��̗�

(�) �ٌ����́A�����������Ŕ핢���ꂽ�a1.0mm�ȏ�̓������͌a0.9mm�ȏ�̃X�e�����X���Ƃ���B

(�) ���⋭���Ɏg�p����������́A�X�e�����X�����͗n�Z�����߂����������s�����|���Ƃ��A�ގ��A�`��y�ѐ��@�A���t�����@�́A���L�ɂ��B

�}13.4.6 ���⋭�ގ�t�������̗�

�}13.4.7 �����̗�

(5) �����ނ́A��ʓI�ɓh���Ƃ��Ďg�p�������̂ł���A�u�W�d�v�ł́A�W���Ƃ���JIS A 6005�i�A�X�t�@���g���[�t�B���O�t�F���g�j�Ɋ�Â��A�X�t�@���g���[�t�B���O940���͉����A�X�t�@���g���[�t�B���O�����ނƂ��A��ނ͐v�}���ɓ��L�����B

�Ȃ��A�Ɍ��z�ŘR���̂����ꂪ����iJ�`���ł́A�������z��4�������ŗ��꒷����10m����j�ꍇ�́A�h�����\�̗D�ꂽ�u�W�d�v9.3.2 (1)�ɋK�肷������A�X�t�@���g�V�[�g�̎g�p�ɂ��Č�������K�v������B

(6) ���y�́A����ǍۂŊ�����̂��������肳���邽�߂ɗp������̂ŁA���ɂ��B

(�) �u�W�d�v�ł́A�����^���A�R�����͐^���y�Ə��ΊD���ӂ̂�̎Ϗ`�ƓK�ʂ̐��ŁA���J�ɗ���グ�����̂��g�p����Ƃ��Ă���B

(�) �������̂��̂��g�p����ꍇ�́A�M���ł���@�ւ̎������я����͎g�p���ѓ��ɂ��i�����m�F����B

13.4.3 �H�@�@

(1) �������ށA�O���ޓ��́A���z��@�{�s�ߑ�39���ɂ����āu�������тɒn�k���̑��̐k���y�яՌ��ɂ���ĒE�����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肳��Ă���B

�Ȃ��A�����͂̌v�Z���@�╗�����ɉ�������t���H�@���ɂ��ẮA(-��)�S���{���H���ƘA������2021�N�����Łu�������W���v�E�{�H�K�C�h���C���v�����쐬���Ă���̂ŎQ�l�ɂ���Ƃ悢�B

(2) �����̍H�@

(�) �����ނ��n���̉��n�ɗ��ߕt����ꍇ�A�ʏ�A�^�b�J�[���g�p���ăX�e�[�v���ŗ��ߕt���邪�A����A�j��A�������̑����������Ȃ��悤���ӂ���B���ɏd�˕����ɂ��Ă͘R���������邨���ꂪ���邽�߁A�{�H�ɓ������Ă̓X�e�[�v������K�v�ȏ�ɐ[���ł����܂Ȃ��悤�ɂ���ȂǏ\���Ȓ��ӂ��K�v�ł���B

�X�e�[�v�����g�p���Ȃ��H�@�ɂ́A�ڒ��H�@�A�B�ɃV�[���p�p�b�L����g�ݍ��킹���H�@��������B

(�) ���A�J�����́A�������ɔ�וό`�ɂ�铮�����傫���A�������₷�����ߖh�����̍��������ށi13.4.2 (5)�Q�Ɓj�̎g�p�ɂ��Ă��������邱�Ƃ��]�܂����B

(3) ���V�̎�t��

(�) ���̎�t���H�@�ɂ���ĎV�̎�t���ʒu���قȂ邽�ߎ{�H�v�揑�ɋL�ڂ���B�V�̎�t���ʒu�́A�����̏o���@�y�ѓo�萡�@���тɎV���̓������@������t���A����Ɋ�Â��Ėn�ł����s���B

�؍Ȃ̊����t���̗��}13.4.8�Ɏ����B

�}13.4.8 �؍Ȋ����t���̗�

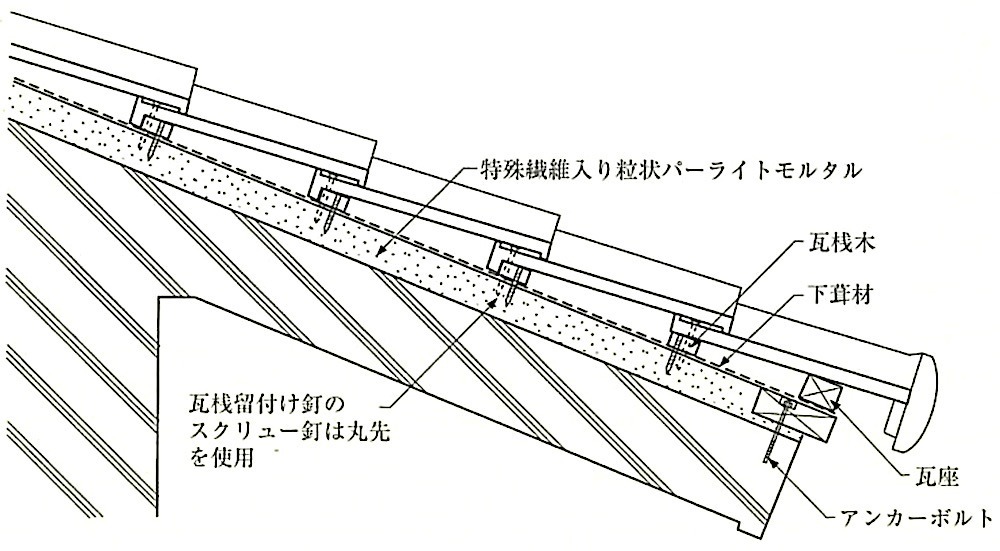

(�) �؍ވȊO�̉��n�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɂ悭�s���Ă���̂́A�R���N���[�g�Ƀp�[���C�g�����^����h�������n�ŁA���n�ʂ̎d��萸�x�������A�V�̗��t���̓����^�����ł܂�Ȃ������ł���A�؉��n�p�̓B���g�p�\�ł���B���̎{�H���}13.4.9�Ɏ����B

�}13.4.9 �p�[���C�g�����^�����n�̎{�H��

(4) �����̍H�@�́A�u�������W���v�E�{�H�K�C�h���C���v�ł́A���̂悤�ȕ��@��������Ă���B

(�) �S�Ă̎V���́A1�{�ȏ�̓B�Ŋ��V�ɗ��ߕt����B

(�) �S�Ă̌����́A��[�d�˕��i�K���j��2������B���ٌ͋����ŗ��ߕt���A����ɁA�V�R���p�b�L���t���X�e�����X�|���˂��Ⴕ���ٌ͋����ŕ⋭���邩���͏d�˕��̒[���X�e�����X�|��7�`�B�ŕ⋭����B

(�) �����́A���̌`��ɉ����Ĉȉ��̕��@�ŋٌ�����B

(a) J�`���́A�K����2������B���ٌ͋����ŗ��ߕt���A����ɁA�V�R�⑳���̐���ۂ��p�b�L���t���X�e�����X�����˂����ٌ͋����ŕ�o����B

(b) S�`���́A���ꕔ��2�������p�b�L���t���X�e�����X�|���˂��ŋٌ����A����ɁA�R���i�K���j�ɃX�e�����X�|���B���ŋٌ�����B

(c) F�`���ŁA�V���ɐ��ꂪ�t������̌^���ɂ��ẮA�K���ɓB1�{�ȏ�ƘI�o���̌��ۂ��p�b�L���t���X�e�����X�|���˂�1�{�ŕ⋭����B��t�����ɂ��ẮA����1�����Ƒ���2�������p�b�L���t���X�e�����X�|���˂�1�{�ŋٌ�����B

(5) ���̍H�@�͎�X�̍H�@�����邽�߁A�u�W�d�v�ł͓��L�ɂ��Ƃ��Ă���B

�u�W�d�v�ł́A�W���I�ȓ��̍H�@�Ƃ��āA7���ە������AF�`���p�����������i�O�p�������j�y�т̂��ςݓ��̎O�̍H�@�̎d�l���K�肳��Ă���B����31�N�Łu�W�d�v����A�̂���̓��H�@�́A�ߔN�̐��Y�ʂ̌�������A�폜���ꂽ�B

���̎O�̍H�@�̗��}13.4.10�Ɏ����B

�}13.4.10 �W���I�ȓ��̍H�@�̗�

13�� �����y�тƂ��H�� 5�� �Ƃ�

5�� �� ��

13.5.1 ��ʎ���

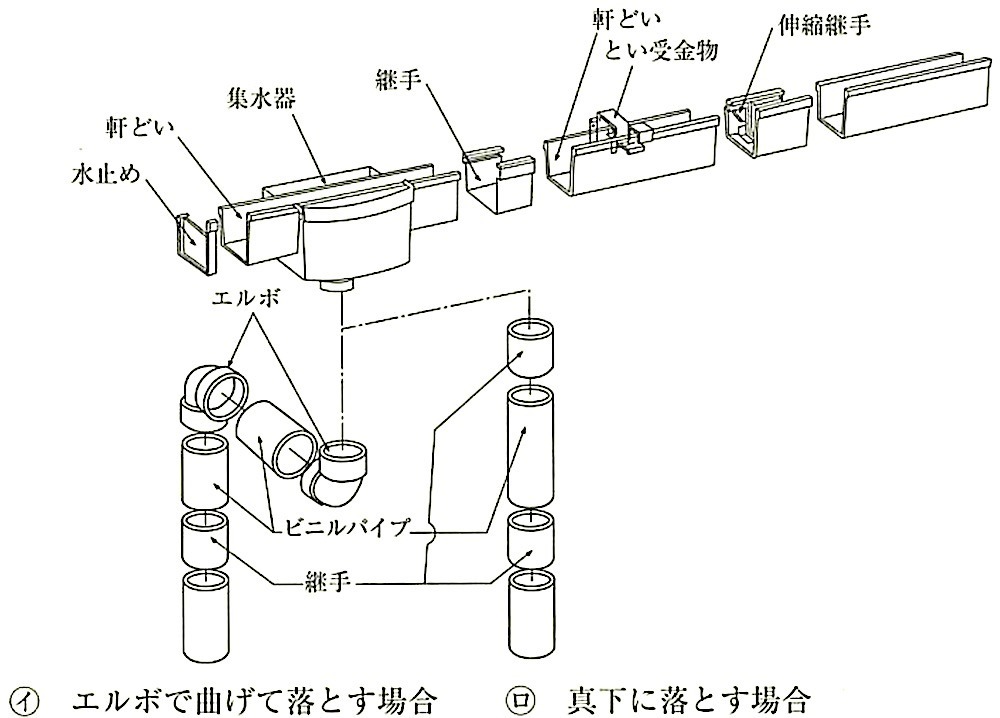

(1) ���̐߂́A�J���r���p�̊e��J�ǂ��i�Ƃ��j��ΏۂƂ��Ă���B

(2) �{�H�v�揑�̋L�ڎ����́A�T�ˎ��̂Ƃ���ł���B

�Ȃ��A�ԕ������l�����Ȃ���i���v�����������B

�@ �Ƃ��i���ǂ��A���Ăǂ��j�̍ގ�Ƒ傫��

�A �Ƃ��i���ǂ��A���Ăǂ��j�̌p��̍H�@

�B �Ƃ��i���ǂ��A���Ăǂ��j�̎�����̌`���Ǝ�t���H�@���тɌ����̔[�܂�

�C �Ƃ��i���ǂ��A���Ăǂ��j�̔r�����z

�D ���ǂ��̐����Ǝ҂ɂ�錬�ǂ��̎�t�����@�i�d�������r�j���J�ǂ��j

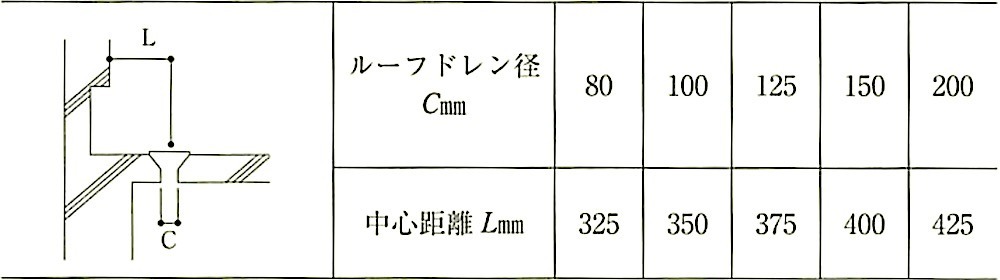

�E ���[�t�h�����̈ʒu�A�����A��t���H�@

�F ���[�t�h�����̌`���i�h����ʋy�юg�p�ӏ����ɂ��`���j

�G ���Ăǂ��̖h�I�̍H�@�i���ђʕ������܂ށj

�H ���Ăǂ��|�����̗L��

�I �{�H�̊m�F���@

13.5.2 �ށ@��

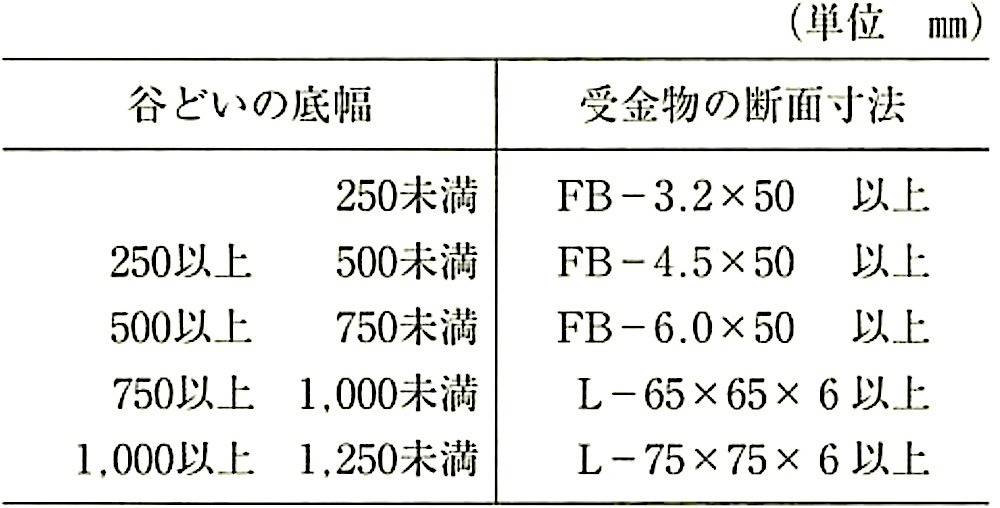

(1) �u�W�d�v�ł́A�\13.5.1�ŁA�Ƃ����̑��ɓK�p����ގ퓙�������Ă���B���ɂ��̓����������B

(�) �z�Ǘp�|��

JIS G 3452�i�z�Ǘp�Y�f�|�|�ǁj�́A���͂̔�r�I�Ⴂ���C�A���i�㐅���������B�j�A���A�K�X�A��C���̔z�ǂɗp������̂ŁA���ǂƔ��ǁi�����߂����j������A�u�W�d�v�ł͔��ǂ�p���邱�ƂƂ��Ă���B����������2.5MPa�ł���B��ނ̋L�� ��SGP�ł���B

(�) �r���njp��

JPF DF 001�i�r���p�˂����ݎ����S���|�njp��j�́ASGP��p�����r���z�ǂɎg�p����˂����p��19��ށA�Ă�11/4�`6�ɂ��ċK�肵�����̂ŁA���S�����͉b���S���ł���B90�K�G���{�AY���ɂ͗�����z���t���Ă���B�������i�A�n�Z�����߂����i�y�ѓ��ʎ����R�[�e�B���O�i�����邪�A�u�W�d�v�ł͗n�Z�����߂����i��p���邱�ƂƂ��Ă���B

(�) �d���|�������r�j����

JIS K 6741�i�d���|�������r�j���ǁj�́A��ʗ��̗A���p�̊ǂŁA�Ăьa�ƌ����̑g�����ɂ���āAVP�AVM�y��VU��3��ނ�����B���������l��VP�� 2.5MPa�AVM��2.0MPa�AVU��1.5MPa�ł���B�Ăьa��VP��13�`300�AVM��350�`500�AVU��40�`600�ł���A�����a�ł��������قȂ�AVP�́AVU�� 2�{���x�̓����ƂȂ��Ă���B�ǂ̐F�͊D�F�ŁA��ڂ�4m�A��ނ̋L����VP�A VM�AVU�ł���B

�u�W�d�v�\13.5.1�ł́A�g�p���͂̑傫��VP���g�p���邱�ƂɂȂ��Ă���B�܂��A�����ɍd�������r�j���ǂ��g�p���Ȃ����R�́A���z��@�{�s�ߑ�129����2��4��1���掵���ɊY������h��擙���ђʂ���r���ǂ́A���̊ђʂ��镔���y�ёO�� 1m��s�R�ޗ��ł���Ȃ���Ȃ�Ȃ����߂ł���B

(�) �d���|�������r�j���njp��

JIS K 6739�i�r���p�d���|�������r�j���njp��j�́A�d���|�������s�j���ǂ� VP�ǂ��g�p����r���z�ǂ̗�ԍ����ݐڍ��ɗp����p��ŁA�G���{�AY�A��Y�A�\�P�b�g��14��ނ�����B

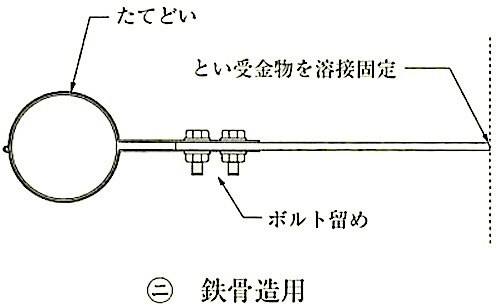

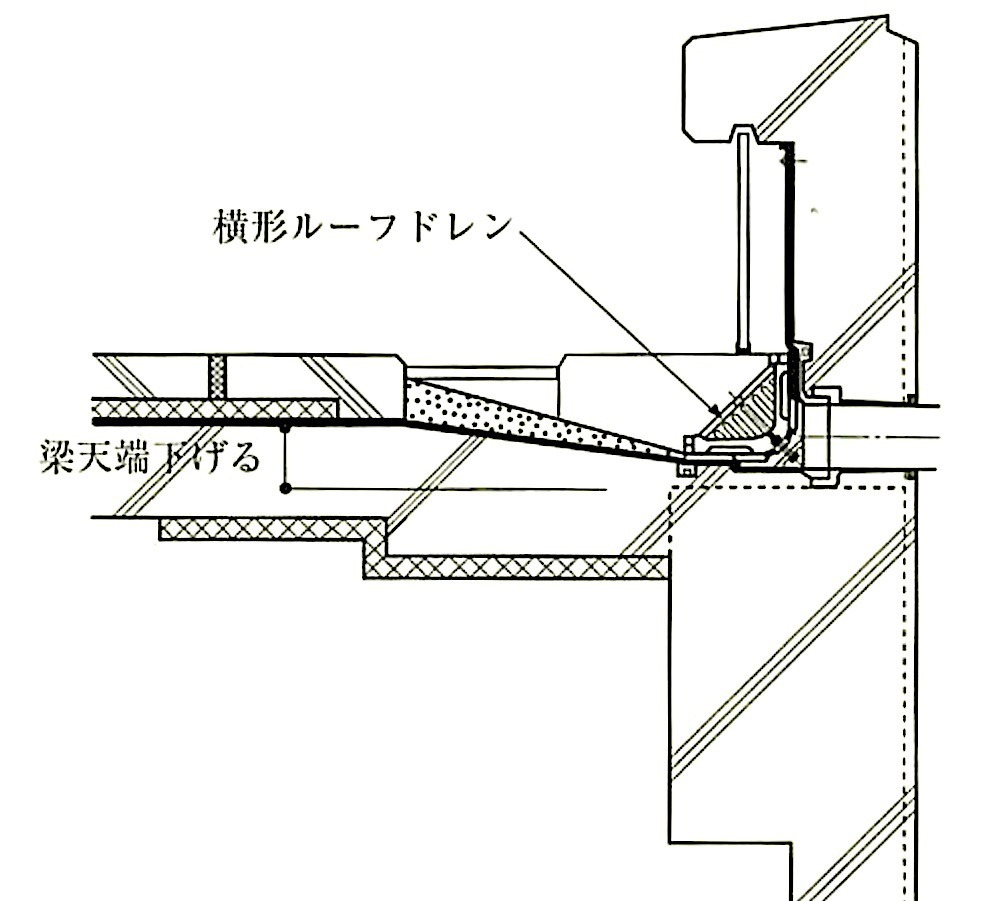

(�) ���[�t�h����

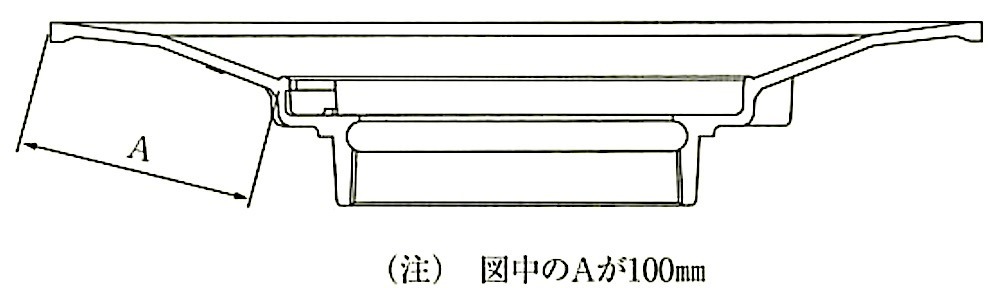

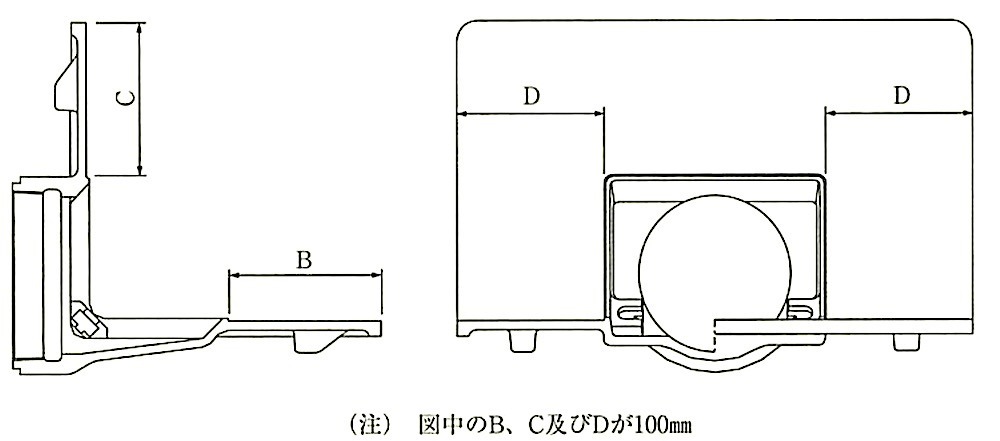

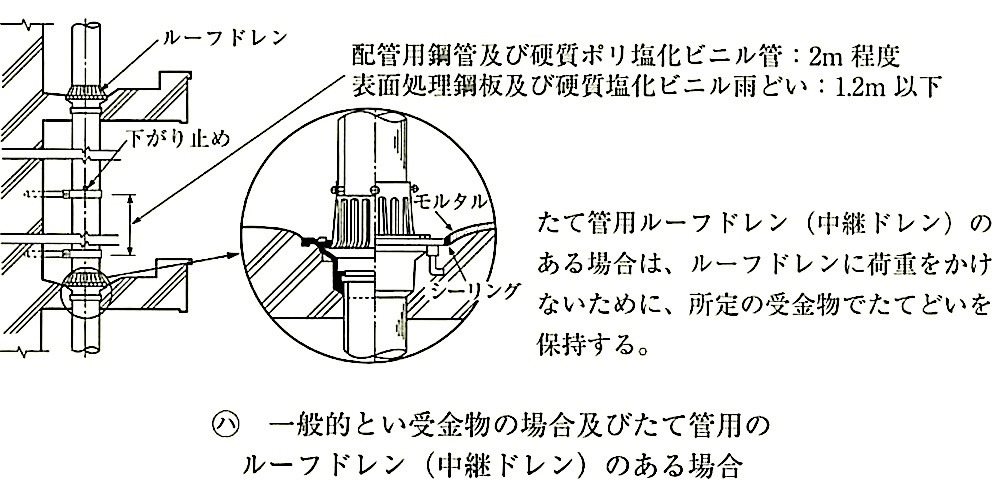

(a) ���[�t�h�����́A���{���S�ӂ��E�r�����H�Ɖ�K�i�́uJCW 301-2018�i���[�t�h�����j�v�i�낭�����p�T�^�j���g�p���A���[�t�h�����̒��|������ 100mm�ȏ�Ƃ���B����́A�A�X�t�@���g�h��������A�X�t�@���g�V�[�g�h���ɂ�����h���w�̏d�˕��i100mm�ȏ�j�Ɠ����x�̒��|�����Ƃ��邱�ƂŁA���[�t�h�����ɖh���w���m���ɒ���|���邽�߂ł���B���̒��|�����̋K��́A�A�X�t�@���g�h���y�щ����A�X�t�@���g�V�[�g�h�������łȂ��A���������q�n���[�t�B���O�V�[�g�h���ɂ��K�p����Ƃ��Ă���B

�Ȃ��A���|�����ȊO�̓��e���AJCW 301-2018�ɏ������Ă���B

�}13.5.1 ���[�t�B���O�ނ̒��|�����i�̕��j100mm�̂��Č`���[�t�h�����̗�

�}13.5.2 ���[�t�B���O�ނ̒��|���t�i�̕��j100mm�̉��`���[�t�h�����̗�

(b) ���[�t�h�����ɂ��ẮA�u�W�d�v�ŗv������i���������̂Ƃ��āA(-��)�������z����́u���z�ޗ� �ݔ��@�ޓ��i���]�����Ɓv(1.4.4 (5)�Q�Ɓj�ŕ]���������i������̂ŎQ�l�ɂ���Ƃ悢�B

(c) ���[�t�h�����͖h����ʂɉ��������̂Ƃ���B�u�A�X�t�@���g�h�� �V�[�g�h���p�v�Ɓu�����^���h���E�h���h���p�v��p�ӂ��Ă��鐻�����������B

(d) �ߔN�̃Q�������J��Ƃ��āA�r���ʂ𑝂₹��T�C�z�����̔r���V�X�e���̗̍p������������B�T�C�z�����̔r���V�X�e���́A�]���̋�C�Ɛ������݂����d�͕����̉J���r���V�X�e���ɑ��A�Ƃ��Ǔ�����Ԃɂ��邱�Ƃɂ��A�ׂ��ǂō����ɔr������V�X�e���ł���B����ȃ��[�t�h�����ƃV�X�e���v���K�v�ł��邪�AJIS���ŋK�i������Ă��Ȃ����߁A�ڍׂɂ��Ă͐������Ɋm�F����Ƃ悢�B�̗p�ɓ������ȗ��ӎ����͈ȉ��̂Ƃ���ł���B

�@ �h�����a�A�z�nja�A�����Ȃǂ̃V�X�e���v�ɂ��ẮA�������̎d�l�ɂ��B

�A �T�C�z����p�𗘗p���邽�߁A���p�h������݂��Ȃ��B

�B ���t�������̈قȂ�h�����A�ʏ�̏d�͕����̃h������n���ɐڑ����Ȃ��B

�C �����A���̌J��Ԃ������ƂȂ邽�ߔz�ǂ̎x�����@�A�s�b�`�����ʂɌ�������B

�D ���[�t�h�����߂��ł́A�����A���̐�ւ�莞�̉������O����邽�߁A�Ïl�������߂��鎺�̋ߖT�ł́A�h���������̒G��E�h���������ɎՉ��V�[�g��������������B

�E �����������A���ʂ������̂ŁA�O�\�̖��ڑ������ł͉J�������Ȃ��悤�A���̃T�C�Y��������B

(�) �d�������r�j���J�ǂ�

�d�������r�j�������𐬌^���č��ꂽ�J�ǂ��ŁAJIS A 5706�i�d�������r�j���J�ǂ��j�ɓK��������̂Ƃ���B�������AJIS�ɂ����̂́A��ɏZ��ɗp������ی^�̂��̂ł���B��Z��p�̌`���̗��}13.5.3�Ɏ����B

�}13.5.3 ��Z������d�������r�j���J�ǂ��̗�

(�) �\�ʏ����|��

�Ƃ��Ɏg�p����h���|�y�є핢�����́A�|�̗��ʂɓh�����͎����핢���{���ꂽ���̂ŁA�u�W�d�v�ł́AJIS G 3312�AJIS G 3318�AJIS G 3322�y��JIS K 6744��4��ނ̂��̂��K�肳��Ă���B

(�) �X�e�����X�|��

�u�W�d�v�ł́A�Ƃ��Ɏg�p����X�e�����X�|�́AJIS G 3320�i�h���X�e�����X�|�j����JIS G 4305�i��Ԉ����X�e�����X�|�y�э|�сj�Ƃ��Ă���B

(�) �A���~�j�E�����J�ǂ�

�A���~�j�E�����J�ǂ��́A�u�W�d�v�ł͋K�肳��Ă��Ȃ����A���ϐ��̗ǂ���D�ꂽ�ϋv�����𗝗R�ɁA���т������Ă���B�A���~�j�E�����J�ǂ��́AJIS H 4100�i�A���~�j�E���y�уA���~�j�E�������̉��o�`�ށj�ɂ�鉟�o�`�ނłł��Ă���A�O�\�ʂ͗z�Ɏ_���h�������疌����������Ă���B���ʂ͕\�ʏ������s��Ȃ��Ă�20�N�ȏ�̑�C�\�^�ōE�H�[���� 0.3mm�ȉ��ł���A�\���ȑϐH��������B�܂��A�G�|�L�V�����h�����ł���ɖh�H�������߂Ă�����̂�����B�����x�x��������p���邱�ƂŁA�Ƃ�������̎x���Ԋu��ʏ���傫�����邱�Ƃ��\�Ȑ��i������B

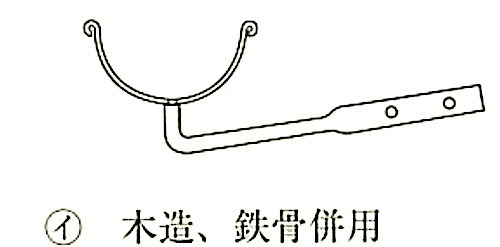

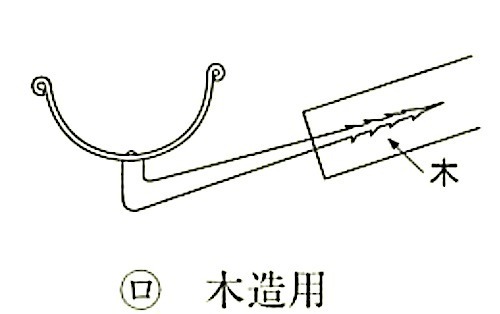

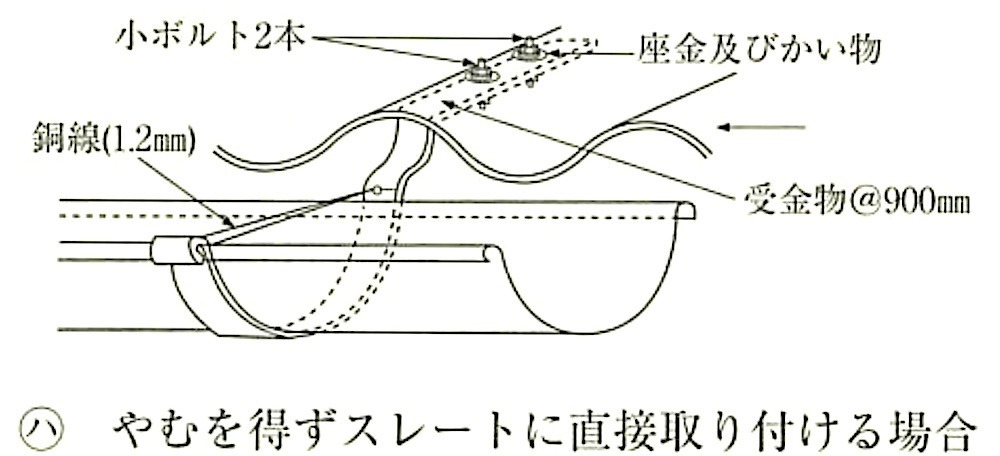

(2) �Ƃ������

�Ƃ�������́A���ǂ��₽�Ăǂ��̌`��ɍ��킹�Đ������̎�ނ�����Ă���B

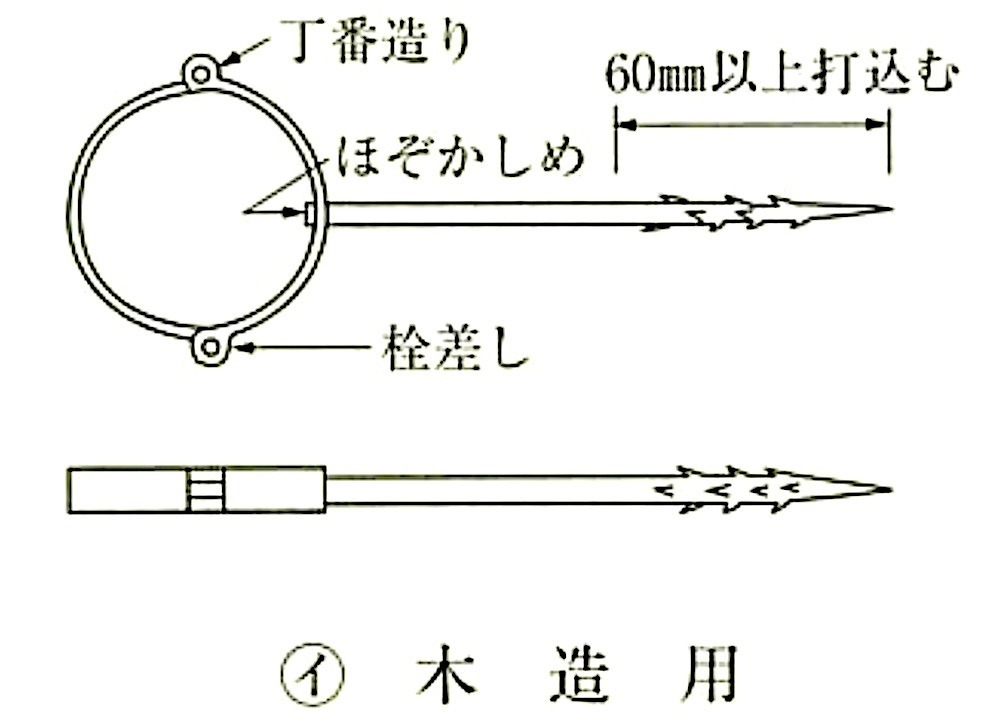

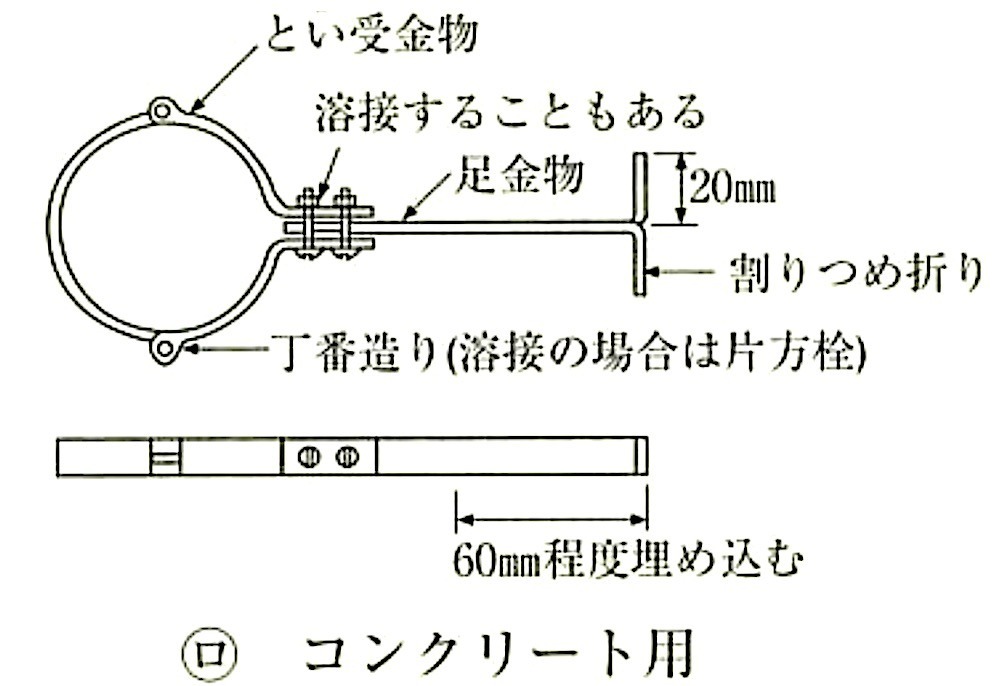

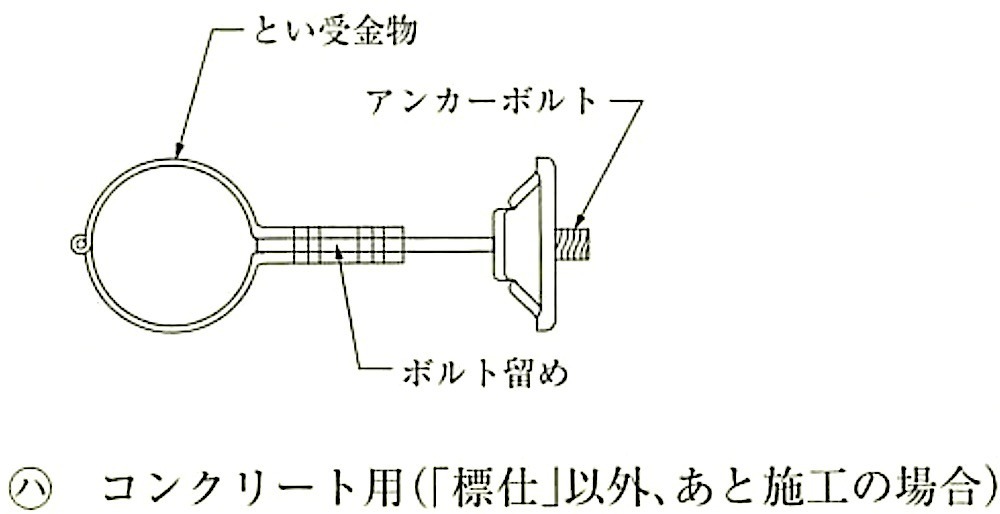

�u�W�d�v�\13.5.2�́A�Ƃ��̍ގ�A�Ƃ��̎�ދy�тƂ��a�ɂ��Ƃ���������@�A��t���Ԋu�������Ă���B

���ǂ��A���Ăǂ��̎�����́A�Ƃ��ɉ����d��Ռ��ɏ\���ς�����`��A���@�̂��̂Ƃ��A�Ƃ��ޗ��̑όA�ϐH���Ɍ��������ގ����͖h�K�����Ƃ������̂Ƃ���B��̓I�ɂ́AJIS H 8641�i�n�Z�����߂����j��HDZT49�ȏオ�]�܂����A�ߔN�ł̓X�e�����X����JIS G 3323�i�n������-�A���~�j�E��-�}�O�l�V�E�������߂����|�y�э|�сj����p����ꍇ������B

�Ȃ��A�u�W�d�v�ł́A�Ƃ�������y�ё������̍ގ�A�`��y�ю�t�Ԋu�́A���L�ɂ��Ƃ���Ă���A���L���Ȃ���A�\13.5.2�ɂ��A�n�Z�����߂����������̂Ƃ���Ă���B�X�e�����X���̂��̂���������Ă���B

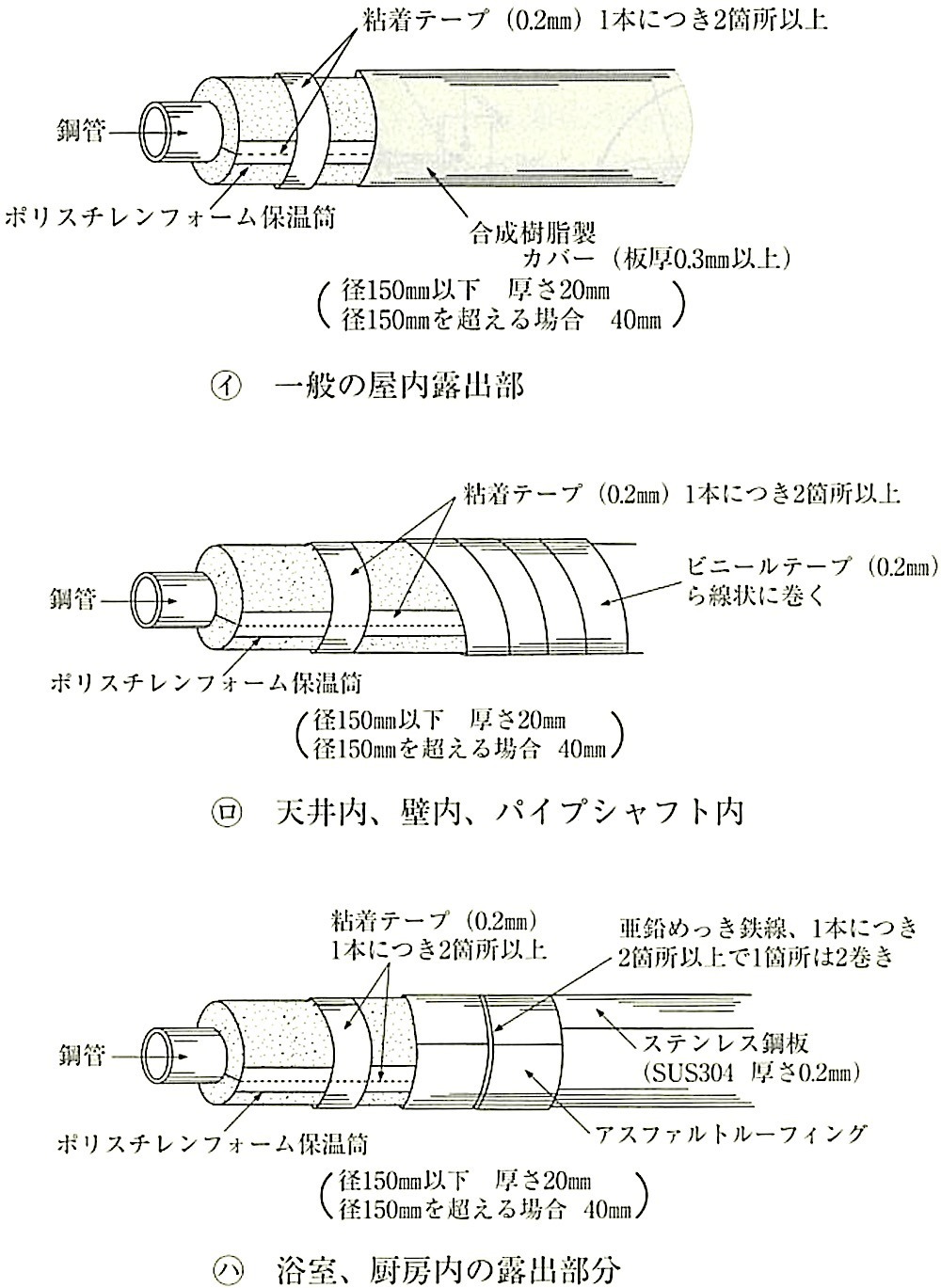

(3) �h�I��

(�) �u�W�d�v�ł́A��ʕ����̕ۉ�����JIS A 9511�i���A�v���X�`�b�N�ۉ��ށj��EPS-C-3�i�r�[�Y�@�|���X�`�����t�H�[���ۉ�����3���j���g�p���A�Ƃ��a�ɉ����Č���20mm����40mm�̂��̂�S���e�[�v�Ŋ������ƂƂ��Ă���B EPS-C-3�́A�z�����A���f�q�h����U���Ȃ��ޗ��ł���B

�܂��A�h��擙�̊ђʕ����ł́AJIS A 9504�i�l���z���@�ەۉ��ށj�̃��b�N�E�[���ۉ������g�p���A�Ƃ��a�ɉ����Č���20mm�A25mm����40mm�̂��̂������߂����S���Ŋ������ƂƂ��Ă���B���b�N�E�[���ۉ�����JIS�ɂ�����z�����A���f�q�h���U�ɂ��敪�ɂ́AF���������AF�������y��F����������B�u�W�d�v�ł́A���L���Ȃ���AF���������ƒ�߂Ă���̂Œ��ӂ���B

�Ȃ��A��ʕ����ɂ����Ă��A�ۉ����̎g�p�ӏ��� 70���ȏ�ƂȂ�ꍇ�́A���b�N�E�[���ۉ������g�p����B

(�) �S���e�[�v�́AJIS Z 1525�i��p�|�������r�j���S���e�[�v�j�ɂ��1��ŁA����0.2mm�̂��̂��g�p����Ƃ悢�B

�S���e�[�v�́A�x���̂ɂ���ĕ��ނ����B��ށA�L���y�ь�����\13.5.1�Ɏ����B

�\13.5.1 �S���e�[�v�̎�ށA�L���y�ь���

(�) �����������J�o�[�́A�����������g�p������R���̎������J�o�[�Ƃ��AJIS A 1322�i���z�p�����ޗ��̓�R���������@�j�ɋK�肷��h��2���ɍ��i�������̂Ƃ��A�� ��0.3mm�ȏ�Ƃ���B

(�) �A�X�t�@���g���[�t�B���O�́A���i�̒P�ʖʐώ��ʂ̌Ăт� 940�ȏ�̂��̂��悢�B

(�) �r�j���e�[�v�́AJIS Z 1901�i�h�H�p�|�������r�j���S���e�[�v�j�ɏ���������̖h�H����������̂ŁA����0.2mm�̕s�S�����Ŕ���̂��̂��悢�B

13.5.3 �H�@�@

(1) �|�ǐ��Ƃ��̍H�@

(�) �p��́A�����Ƃ��āA�r���njp��Ƃ���B�a���傫�����̂ł��A�Ȃ�ׂ��n�ڌp��͔�����悤�ɂ���B�a��80mm�ȉ��̂��ׂ͍̂����߁A�n�ڂɂ��n���������Ǔ��ɂ͂ݏo���A���ݓ����t�����A�ǂ��l�܂�\�������邽�߁A�n�ڌp��͕s�K���ł���B

�r���njp����g�p����ƁA�p�蕔�����c���ňӏ���D�܂����Ȃ��ꍇ�́A�u�W�d�v13.5.3(1)(�)�ŁA�a��80mm����ǂɂ��Ă����n�ڌp���F�߂邱�ƂƂ��Ă���B���̏ꍇ�A�n�ڍH�@���K�ł��邩�ǂ������m�F����B

(�) �ǂ̐ڑ���̂˂��蕔�A�n�ڕ��ɂ́A�����߂����ʂ̎K�~�ߓh���Ƃ��āA�u�W�d�v�\18.3.2�̕ϐ��H�|�L�V�����v���C�}�[��h��t����B

(�) ���z��@�{�s�ߑ�129����2��4��1���掵���ɊY������h��擙���ђʂ���r���ǂ́A���̊ђʂ��镔���y�ёO�� 1m��s�R�ޗ��ł���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A���{�s�ߑ�112���20���ŁA�ђʂ��镔���̌��Ԃ������^�����̕s�R�ޗ��Ŗ��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƋK�肵�Ă���B

(�) �u�W�d�v�ł́A�Ƃ��̉�����~�߂́A����6mm���x�̋���2���A�㉺�[�̂Ƃ�������y�ђ���1�{�����̂Ƃ���������ƂɁA�܂��A�����Ŋe�K�ɃX���u������ꍇ�̓X���u���ƂɎ��t����悤�K�肵�Ă���̂Œ��ӂ���B

(�) �Ƃ���������R���N���[�g�Ɏ��t����ꍇ�́A�}13.5.4�̂悤�ɍs���B

�}13.5.4 �Ƃ���������R���N���[�g�Ɏ��t����ꍇ

(2) �|�ǐ��Ƃ��̖h�I���H�@

�u�W�d�v�\13.5.4�̖h�I�����ɂ��Đ}������ƁA�}13.5.5�̂悤�ɂȂ�B

�}13.5.5 �|�ǐ��Ƃ��̖h�I����

(3) �Ƃ�������̍H�@

(�) �Ƃ�������̌`�����A�}13.5.6�y�ѐ}13.5.7�Ɏ����B

�}13.5.6 ���Ăǂ�������̗�

�}13.5.7 ���ǂ�������̗�

(4) �d���|�������r�j���ǐ��Ƃ��̍H�@

(�) �p��́A�����Ƃ��āAJIS K 6739�i�r���p�d���|�������s�j���njp��j�Ƃ���B�ǂƌp��́A�r�j���n�ڒ��ܓ���p���čs����Ԑڍ��Ƃ���B�ڍ����ɂ́A�ڒ��܂����߂��Ȃ��悤�ɂ���B

(�) �p�����Ƃ��̒�����10m�ȏ�ɂȂ�ꍇ�́A�������̎w�肷��G�L�X�p���V�����p�蓙�ŐL�k���z������B

(�) �z�Ǘp�|�ǂƂ̐ڑ��́A�|�Ǘp�A�_�v�^�[��TS�o���u�p�\�P�b�g���𗘗p���čs���B

(�) �Ƃ��̉�����~�߂́A�u�W�d�v�ł́A�Ƃ��̐������̎d�l�ɂ��Œ肷��Ƃ��Ă���B�������̎d�l�ɂ́A�Ƃ��Ɠ����ގ��̕��ށi�Ⴆ�A���Ăǂ����ɂ������̂�A������ׂ��ȃs�[�X�ɐؒf�������̂Ȃǁj�����Ăǂ�������̏㕔�̂��Ăǂ��{�̂ɐڒ��܂�p���ČŒ肷����@��������B

(5) �d�������r�j���J�ǂ��̍H�@

�d�������s�j���J�ǂ��̎�t�����@�͐������̎d�l�ɂ�邪�A���̎����ɗ��ӂ���B

(a) ���ǂ�

�@ �Ƃ��̌p��A���~�ߋy�ыȂ��蓙�́A��p�̕��i��ڒ��܂Ŏ��t����B

�A ������́A����̗�����z���Ƃ�B

�B ������ƂƂ��́A1.2mm���x�̋��������͕ʂ̕��@�i�����̋����ߓ��j�Ŏ��t����B

�C �Ƃ�1�{�̒�����10m�ȓ��Ƃ��A�L�k�͏W���핔���ŋz������悤�ɂ��邩�A�������̎w�肷�钷���A���@�ŋz������B

(b) ���Ăǂ�

�@ �p��͐�p�̕��i��p���A�ڒ��܂�p���Čp���B

�A �p�����Ƃ��̒�����10m�ȏ�ɂȂ�ꍇ�́A�������̎w�肷��G�L�X�p���V�����p�蓙�ŐL�k���z������B

(6) �|���J�ǂ��̍H�@

�|���J�ǂ��̎�t���H�@�́A���̎����ɗ��ӂ���B

(a) ���ǂ�

�@ �Ƃ��̗��[�����́A�ی^�͎������A�p�^�͐܋Ȃ����͎������Ƃ���B

�A �p���݂��Ȃ����Ƃ������ł��邪�A��ނȂ��ꍇ�́A�d�ˑ�40mm���x�Ƃ��A���݂ɗ͐S���������݂͂t�����邩���͐������̎w�肷����@�ɂ��B��^�̂Ƃ��̏ꍇ�̓��x�b�g���߂Ƃ���B

���x�b�g���u���C���h���x�b�g�Ƃ���ꍇ�́A�V�[���h�^�C�v�Ƃ���B

�Ȃ��A�p��͘R���̌����ƂȂ�̂Ŏ~���̏������m���ɍs���B

�B �h���y�є핢�|���͂t������ꍇ�́A�h�����̂͂����ƁA���̂��Ə����ɒ��ӂ���B

�C �Ƃ��́A����̗�����z���Ƃ�A�L�k�͏W����A���������ŋz������B

(b) ���Ăǂ�

�@ �p��͏��͂��|���Ƃ��A�͂��̊Ɏ~�߂��s���B

�A ���������̌p��́A��ɂ��邽�Ăǂ������̂Ƃ��ɒ��a���@���x����60mm���x��������Ōp���B

(c) �J�ǂ�

�@ �J�ǂ��́A��ʂ̉J������������Ɠ����ɁA�����A�y�����������ɗ��ꍞ��ł���B���������āA�J���₶�����̓I�m�ȏ����̂��߂ɕK�v�ȑ傫���A���z�y�ь`��ȓ_�ƂȂ�B����ɒJ�ǂ��́A��������ƉJ���Ƃ����A�y�����ꏏ�ɂ��܂�₷���A���̂��߉����ȏ�ɕ��H�������B�܂��A�J�ǂ��Ɖ����̐ڍ���������̘R���́A�������ւ̉J�R��ƂȂ�̂ŁA���̕����̔[�ߕ������ɓ���Ȃ�B�[�ߕ��͉����H�@�ɂ���ĕς��B����ɁA����n���ϐ�n��ň�ʒn��Ɠ������@�ŒJ�ǂ���[�߂�ƁA�X���̂��ߑ���ʘR�����̂������N�������ʂɂȂ邽�ߒ��ӂ���B

�A �J�ǂ��́A�������Ɨ������̊Ԗ��͗������ƃG�L�X�p���V�����̊Ԃ�1���̔ŏ���̌`�@�ɉ��H����B

�B �p���݂��Ȃ����Ƃ������ł��邪�A��ނȂ��ꍇ�́A����ɐ݂��A50mm�ȏ�d�ˍ��킹�A���x�b�g�A���p���˂�����2��ɐ�G�ɗ��ߕt����B

���x�b�g���u���C���h���x�b�g�Ƃ���ꍇ�́A�V�[���h�^�C�v�Ƃ���B

�Ȃ��A�p��͘R���̌����ƂȂ�̂Ŏ~���̏������m���ɍs���i�}13.5.8�Q�Ɓj�B

�C �p�蕔���́A�d�ˍ������ɃV�[�����O�ނ����ė��ߕt����B

�D ������́A�J�ǂ��̒ꕝ�ɍ��킹�āA�\13.5.2�ɂ��Ԋu500mm�ȉ��Ŏ��t���A���z��1/200�ȏ�Ƃ���B

�}13.5.8 �J�ǂ��̌p��

�\13.5.2 �J�ǂ��Ǝ����

�E �J�ǂ��̒�����15m�ȏ�ɂȂ�ꍇ�́A�G�X�L�p���V�����p���݂���B�J�ǂ��̐���[���ɐ��~�ߔ����x�b�g�A��p���˂����Ŏ��t���A���[���Ԃ�20mm���x�J���A�G�L�X�p���V�����p��̃L���b�v�͐��~�ߔɂ��ݍ��ݎ��t����B���~�ߔ͒J�ǂ��Ɠ��ނƂ���B

���x�b�g���u���C���h���x�b�g�Ƃ���ꍇ�́A�V�[���h�^�C�v�Ƃ���B

�Ȃ��A��ނ��َ�����̑g�����ƂȂ�ꍇ�́A���ҊԂɍd���v���X�`�b�N�t�B�����i����0.5mm�ȏ�j�����ݍ��݁A�d�C�I�ɐ������B

�F �T���āA����n���ϐ�n��ŒJ�ǂ���݂��邱�Ƃ͏��Ȃ��A�Ƃ�킯�k�����ł͊F���ɋ߂��B���̗��R�Ƃ��āA�e�����X��������A��̂��߁A�J�ǂ���������āA�Ƃ��{���̋@�\����������Ȃ����Ƃ��������߂ł���B���������āA��L�̒n��ŒJ�ǂ����{�H����ꍇ�́A�Z��q�[�^�[�����t����Ȃǂ̑K�{�ł���B

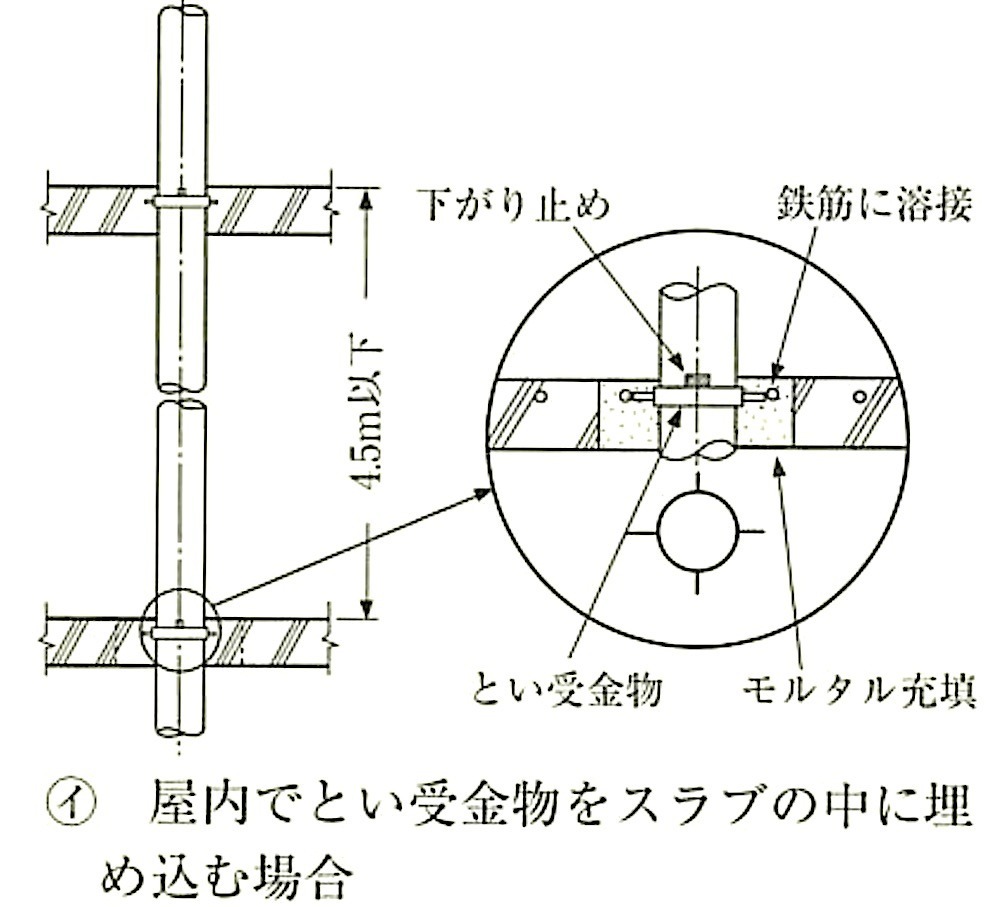

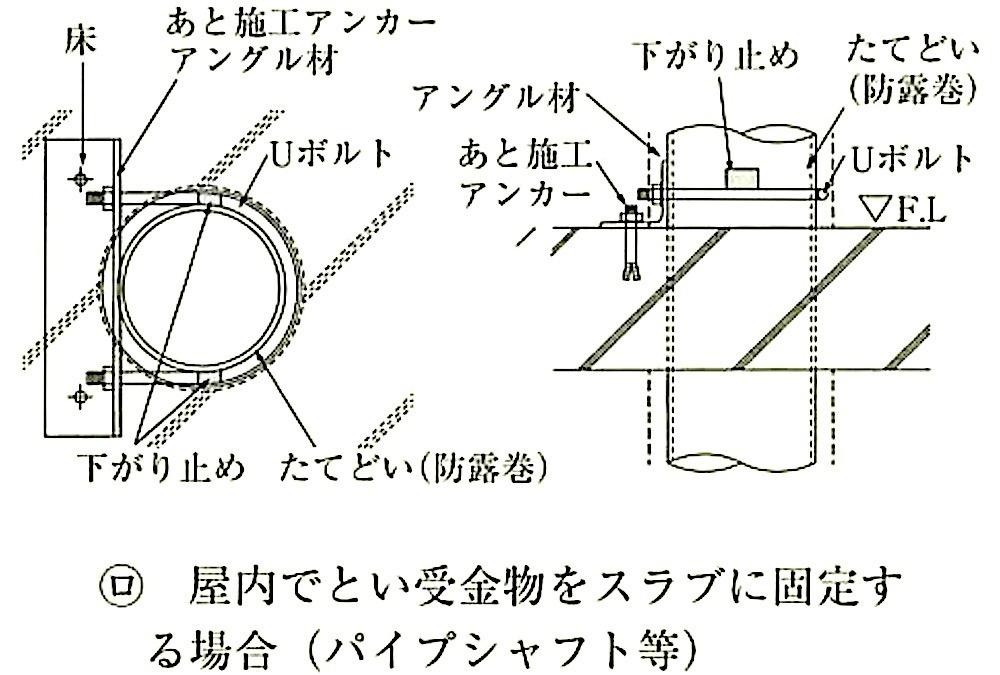

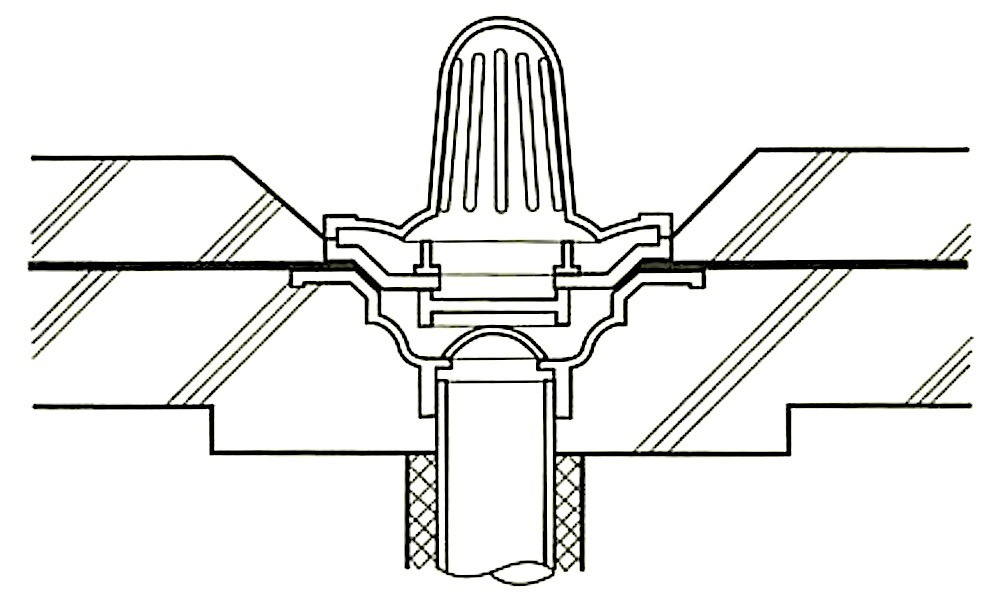

(7) ���[�t�h�����̍H�@

(�) �u�W�d�v13.5.3(5)�ł́A���[�t�h�����̎�t���́A�����Ƃ��ăR���N���[�g�ō��݂Ƃ��Ă���̂Œ��ӂ���B���[�t�h�������X���Ă��܂��Ɣr���ǂ̐ڑ�������ƂȂ邽�߁A���[�t�h�����������ƂȂ�悤�m���ɌŒ肷��B��t���ɍۂ��ẮA�h�����̂̓V�[���x�������ӃR���N���[�g�V�[���30�`50mm���x�����A�R���N���[�g�ō��ݎ��̓V�[�ς��ł́A���a600mm�O����h�����Ɍ������Ď߂ɂ������B

�Ȃ��A�u�W�d�v�ł́A�\���X���u�����m�ۂł��Ȃ��ꍇ���A�K�v�ɉ����Đ}13.5.9�̂悤�ɃR���N���[�g�ő��ł����s�����ƂƂ��Ă���B

�}13.5.9 ���Č`���[�t�h�����̃R���N���[�g���ł�

(�) �h���{�H�y�щ����R���N���[�g�ō��݂ɍۂ��ẮA���[�t�h�������ɃA�X�t�@���g��Z�����g�y�[�X�g�������A�t�����Ȃ��悤�{�������s���B

(�) ���`���[�t�h������ݒu����ꍇ�A���̒����ɂ͗�������ꍇ�������̂ŁA�K�Ȍ��z����邽�߂ɁA �h�������X���u�V�[���� 30�`50mm���x�����ČŒ肷�邽�߂ɂ́A���V�[��������K�v������B�܂��A�S���S�R���N���[�g���ł́A�S�����������邱�ƂɂȂ�A�\���Ȓ������K�v�ƂȂ�ꍇ�������B����ɁA�ꍇ�ɂ���ẮA�K�����グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����邽�߁A���ӂ��K�v�ł���i�}13.5.10�Q�Ɓj�B

�}13.5.10 ���`���[�t�h�����ɂ����V�[������

(�) �c�`���[�t�h�������A�p���y�b�g�̗���蕔���ɐڋ߂��Ď��t����ƁA�X�g���b�`���[�t�B���O��V�[�g�ނ̐ؒ���⋭�A�V�[�g�ނ̏d�˒����Ƃ��s�m���ƂȂ�A�s����N���������ɂȂ�B���������āA�����̎{�H���m���ɂł���悤�ɁA����蕔���炠����x�����K�v������i�\13.5.3�Q�Ɓj�B

�\13.5.3 ���[�t�h�����̉��n�̌`��E���@

(8) ���|�A���̑�

���[�t�h�����y�тƂ��̎�t��������A���|���s���B

�Ȃ��A��t��������̒ʐ��̊m�F�́A�ʏ�̌����ł͍~�J�����̓h��������̐��̗������݂ɂ��A�ǂ̐ڑ����A������������ڎ��ŘR���̂Ȃ����ƂƂ���B

�Q�l����