第一次検定問題 [ No.01 ] 〜[ No.14 ] 解答・解説

令和3年6月13日(日)

※問題番号[ No.1 ]〜[ No.14 ]までの14問題のうちから、9問題を選択し、解答してください。

[ No.1 ]

湿度及び結露に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.絶対湿度が100%になる温度を露点温度という。

2.壁体の中に熱伝導率の大きい場所がある場合に、熱が集中して流れるこの部分を熱橋という。

3.冬季暖房時に、室内の水蒸気により外壁などの室内側表面で生じる結露を表面結露という。

4.乾燥空気1kg当たりに含まれている水蒸気の質量を絶対湿度という。

答え

1

[ 解答解説 ]

1.×

露点温度とは、絶対湿度を一定に保ちながら空気を冷却した場合に、相対湿度がが100%になる温度のことである。

2.◯

熱橋とは、壁体の中に熱伝導率の大きい(熱を通しやすい)場所がある場合に、熱の通り道になって流れる部分のことをいう。断熱材が一部欠けて設置されていない部分や、鉄骨などの部材が貫通している部分などに発生する。

3.◯

表面結露とは、冬季暖房時に、室内の水蒸気により外壁などの室内側表面で生じる結露をいう。一方、冬季暖房時に、室内の水蒸気により壁などの内部で生じる結露を内部結露という。

4.◯

絶対湿度とは、乾燥空気 1kg当たりに含まれている水蒸気の質量、すなわち、空気と水蒸気の質量比をいう。

[ No.2 ]

照明に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.一般に直接照明による陰影は、間接照明と比べ濃くなる。

2.点光源による照度は、光源からの距離の2乗に反比例する。

3.色温度は、絶対温度で示し、単位はlm(ルーメン)である。

4.タスク・アンビエント照明は、全般照明と局部照明を併せて行う方式である。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

直接照明とは、光源の光を被照射面に直接照射する照明方式、間接照明とは、光源の光を反射させて被照射面に間接的に照射する照明方式のことをいう。一般に直接照明に生じる陰影は、間接照明と比べて濃くなる。

2.◯

点光源による照度は、光源の光度に比例し、光源からの距離の2乗に反比例する。

3.×

色温度の単位は K(ケルビン)である。色温度とは、光を完全に吸収する黒体の温度放射により生じる光の色を用いて、色合いを絶対温度で表示したものをいう。lm(ルーメン)は光源の光束の単位である。

4.◯

タスク・アンビエント照明とは、局所照明(タスク照明)と全般照明(アンビエント照明)を併せて行う方式で、作業灯で作業場所を照らし、天井照明で室内全般を照らす照明方式のことである。

[ No.3 ]

色に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.一般に明度が高い色ほど膨張して見える。

2.一般に同じ色でもその面積が小さいほど、明るさや鮮やかさが増して見える。

3.2つの有彩色を混ぜて灰色になるとき、その2色は互いに補色の関係にある。

4.補色どうしを対比すると、互いに強調しあい、鮮やかさが増して見える。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

一般に明度が高い色、すなわち明るく感じる色ほど、膨張して大きく見える。膨張色といわれる。

2.×

一般に同じ色でもその面積が大きいほど、明るさや鮮やかさが増して見える。面積効果という。

3.◯

補色とは、2つの有彩色を混ぜて無彩色(灰色)になるときの2色の関係という。

4.◯

補色の関係にある二色を対比させると、互いに強調しあい、鮮やかさが増して見える。

[ No.4 ]

木造在来軸組構法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下とする。

2.引張力を負担する木材の筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上とする。

3.筋かいを入れた構造耐力上必要な軸組の長さは、各階の床面積が同じ場合、2階の方が1階より大きな値となる。

4.3階建ての1階の構造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、小径13.5cm以上とする。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下とする。

2.◯

引張力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。(建築基準法施行令第45条第1項)

3.×

筋かいを入れた構造耐力上必要な軸組の長さは、各階の床面積が同じ場合、1階の方が2階より大きな値となる。(建築基準法施行令第46条第4項第2号)

4.◯

地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、小径13.5cm以上とする。(建築基準法施行令第43条第2項)

[ No.5 ]

鉄筋コンクリート構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.柱の出隅部の主筋には、末端部にフックを付ける。

2.梁は、圧縮側の鉄筋量を増やすと、クリープによるたわみが小さくなる。

3.梁主筋とコンクリートの許容付着応力度は、上端筋より下端筋の方が大きい。

4.コンクリートの設計基準強度が高くなると、鉄筋とコンクリートの許容付着応力度は低くなる。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

建築基準法施行令第73条に「鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。」と規定されている。従って、柱の出隅部の主筋には、末端部にかぎ状に折り曲げたフックを付ける必要がある。

2.◯

クリープとは、長期間の荷重によりひずみが徐々に大きくなる現象をいう。梁にクリープが発生するとコンクリートの圧縮力が低下するため、鉄筋を増やして鉄筋に圧縮力を負担させると、クリープによるたわみを小さくすることができる。

3.◯

梁のコンクリートを打設したとき、梁主筋の上端筋周りのコンクリートは重力の影響で沈下し、付着性能が低下するので、梁主筋の上端筋は、許容される付着応力度を小さくする必要がある。したがって、梁主筋とコンクリートの許容付着応力度は、上端筋より下端筋の方が大きい。

4.×

鉄筋のコンクリートに対する許容付着応力度は、鉄筋の位置及び設計基準強度 22.5N/mm2以下の場合、22,5N/mm2を超える場合に応じて異なる式が掲げられている。(建築基準法施行令第91条第1項、平成12年建設省告示第1450号)設計基準強度 22.5N/mm2を超える場合の方が、22.5N/mm2以下の場合よりも許容付着応力度は高くなる。

[ No.6 ]

鉄骨構造の接合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.高力ボルト接合の摩擦面には、ショットブラスト処理などによる一定の値以上のすべり係数が必要である。

2.隅肉溶接は、母材の端部を切り欠いて開先をとり、そこに溶着金属を盛り込んで溶接継目を形づくるものである。

3.応力を伝達させる主な溶接継目の形式は、完全溶込み溶接、部分溶込み溶接、隅肉溶接である。

4.溶接と高力ボルトを併用する継手で、高力ボルトを先に締め付ける場合は両方の許容耐力を加算してよい。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

すべり係数とは、摩擦接合面のすべりにくさを表す値で、値が大きいほどすべりにくいことを表す。高力ボルト接合は、接合面の摩擦力により圧力を伝達するので、ショットブラスト処理などによる一定の値以上のすべり係数が必要である。ショットブラスト処理とは、研磨剤の噴射により部材の表面をザラザラに加工する処置方法である。

2.×

母材の端部を切り欠いて開先をとり、そこに溶着金属を盛り込んで溶接継目を形づくる溶接は、突合せ溶接である。隅肉溶接とは、部材の入隅部に溶着金属を盛り込んで溶接継目を形づくる溶接をいう。

3.◯

鉄骨構造の接合における応力を伝達させる主な溶接継目の形式には、完全溶込み溶接、部分溶込み溶接、隅肉溶接がある。

4.◯

溶接と高力ボルトを併用する継手で、高力ボルトを先に締め付ける場合は両方の許容耐力を加算することができる。

[ No.7 ]

地盤及び基礎構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.直接基礎は、基礎スラブの形式によって、フーチング基礎とべた基礎に大別される。

2.水を多く含んだ粘性土地盤では、圧密が生じやすい。

3.沖積層は、洪積層に比べ建築物の支持地盤として適している。

4.複合フーチング基礎は、隣接する柱間隔が狭い場合などに用いられる。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

基礎は、直接地盤に支持させる直接基礎と、杭に支持させる杭基礎に大別される。直接基礎は、基礎スラブの形式によって、フーチング基礎とべた基礎に大別される。

2.◯

圧密とは、地盤の上に荷重がかかることによって、水がしぼり出されて体積が収縮する現象をいう。水を多く含んだ粘性土地盤では、圧密が生じやすい。

3.×

洪積層は、沖積層に比べて地盤が安定しており、軟弱地盤の傾向のある沖積層に比べて、建築物の支持地盤として適している。

4.◯

複合フーチング基礎とは、2本以上の柱をまとめて一つのフーチングで支える形式の基礎をいう。複合フーチング基礎は、隣接する柱間隔が狭い場合などに用いられる。

[ No.8 ]

部材の応力度の算定とそれに用いる係数の組合せとして、最も不適当なものはどれか。

1.せん断応力度の算定 ── 断面一次モーメント

2.曲げ応力度の算定 ─── 断面二次モーメント

3.縁応力度の算定 ──── 断面係数

4.引張応力度の算定 ─── 断面二次半径

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

せん断応力度(τ)を求める式としては 2つある。

平均せん断応力度は、 τ = Q/A であるが、

一般には

τy = QSx/Ixb

である。

Q:せん断力

Sx:y部分におけるX方向の断面一次モーメント

Ix:y部分におけるX方向の断面二次モーメント

b:断面の幅

2.◯

曲げ応力度(σ)は、

σ = M/Z

である。

M:曲げモーメント

Z:断面係数

断面係数は、断面二次モーメントより算定される。

3.◯

縁応力度とは、部材の断面の端部(上端、下端)に生じる曲げ応力度をいう。曲げ応力度同様に、断面係数により算定される。

4.×

引張応力度(σt)は、

σt = P/A

である。

P:引張力、

A:断面積

断面二次半径は、断面二次モーメントを断面積で割った値の平方根をとったもの。

[ No.9 ]

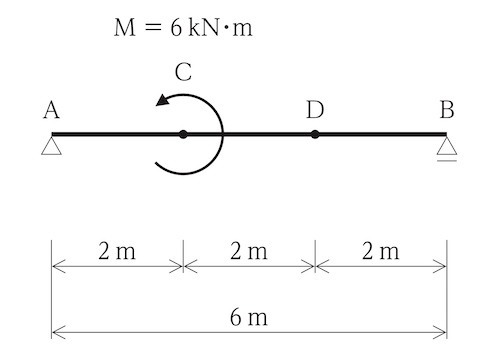

図に示す単純梁ABにおいて、点Cにモーメント荷重Mが作用したとき、点Dに生じる応力の値の大きさとして、正しいものはどれか。

1.せん断力は、1kNである。

2.せん断力は、2kNである。

3.曲げモーメントは、3kN・mである。

4.曲げモーメントは、4kN・mである。

答え

1

[ 解答解説 ]

図-1

図-1のように、各支点の垂直反力とVA、VB と仮定し、支点Aは、回転支点なので、モーメントは発生しないことを利用する。

MA = Mc – VB × 6 = 0

MA = – 6 – VB × 6 = 0

– 6VB = 6

VB = – 1 [ kN ] (上向き)

答えがマイナスなので逆向きとなり、

VB = 1 [ kN ](下向き)

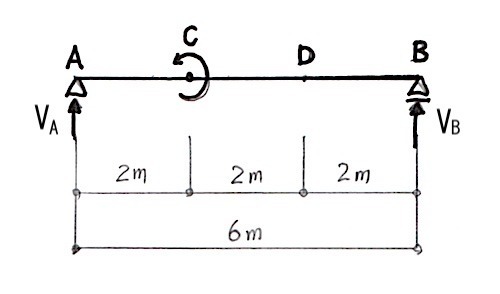

点Dの各応力を求めたいので、点Dより右半分 図-2で考える。

図-2

曲げモーメントは、

MD = 1 × 2 = 2 [ kN・m ]

せん断力は、

QD – 1 = 0

QD = 1 [ kN ]

∴ 正しいものは 1となる。

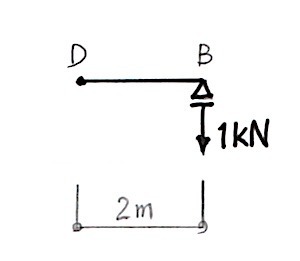

[ No.10 ]

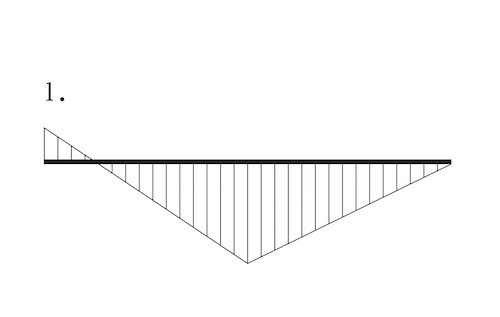

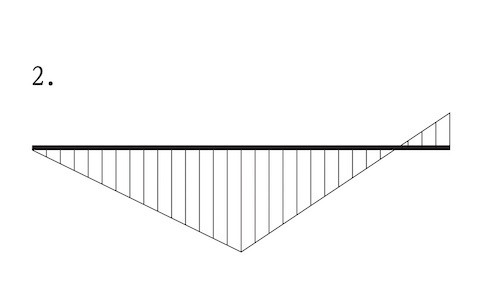

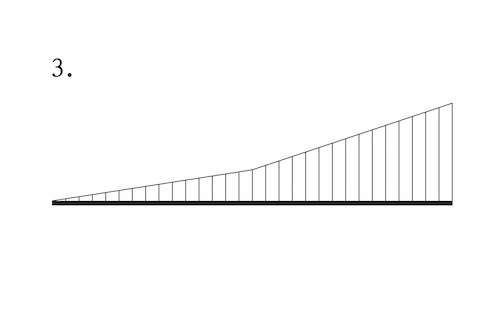

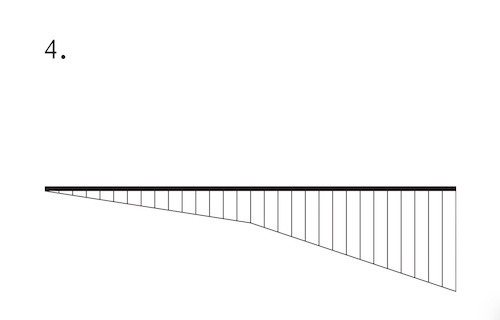

図に示す片持梁ABにおいて、点Aに集中荷重P及び点Cに集中荷重3Pが同時に作用したときの曲げモーメント図として、正しいものはどれか。ただし、曲げモーメントは、材の引張側に描くものとする。

答え

2

[ 解答解説 ]

A点には、モーメントが発生しないので、1のM図は誤りである。

また、C点には上部から荷重がかかってるので、モーメントは下側に発生する。

ゆえに、3のM図は誤りである。

B点のモーメントMBは、

MB = P ×ℓ +(−3P)× ℓ/2

=−1P ℓ/2

よって、B点には反時計方向の曲げモーメントが生じる。(上側が引っ張り側になる)

∴ 正解は2となる。

※単純梁のこの荷重条件の時のモーメントのおおよその形状は覚えておく必要がある。

[ No.11 ]

コンクリートに関する一般的な記述として、最も不適当なものはどれか。

1.スランプが大きいほど、フレッシュコンクリートの流動性は大きくなる。

2.水セメント比が大きいほど、コンクリートの圧縮強度は大きくなる。

3.単位セメント量や細骨材率が大きくなると、フレッシュコンクリートの粘性は大きくなる。

4.コンクリートの圧縮強度が大きくなると、ヤング係数は大きくなる。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

スランプとはスランプ試験により得られる値で、フレッシュコンクリートの流動性を示す指数である。スランプが大きいほど、フレッシュコンクリートの流動性は大きくなる。

2.×

水セメント比とは、フレッシュコンクリート中のセメントに対する水の重量比である。水セメント比が大きいほど、フレッシュコンクリート中のセメントに対する水の重量が大きくなり、硬化後のコンクリートの圧縮強度は小さくなる。

3.◯

単位セメント量とは、フレッシュコンクリート 1m3中に含まれるセメントの重量 [ kg ]をいう。細骨材率とは、骨材(砂利・砂)に占める細骨材(砂)の割合(体積比)をいう。単位セメント量や細骨材率が大きくなると、フレッシュコンクリートの粘性(粘り気)は大きくなる。

4.◯

ヤング係数とは、ひずみと応力の関係を示す係数で、ヤング係数が大きいほど、ひずませるのに大きな応力を要し、変形しにくい硬い性質となる。コンクリートの圧縮強度が大きくなると、ヤング係数も大きくなる。

[ No.12 ]

日本産業規格(JIS)に規定するセラミックタイルに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.床に使用可能なタイルの耐摩耗性には、耐素地摩耗性と耐表面摩耗性がある。

2.有機系接着剤によるタイル後張り工法で施工するタイルには、裏あしがなくてもよい。

3.裏連結ユニットタイルの裏連結材には、施工時に剥がすタイプと剥がさないタイプがある。

4.うわぐすりの有無による種類には、施ゆうと無ゆうがある。

答え

3

[ 解答解説 ]

1.◯

床に使用可能なタイルの耐摩耗性には、接着面に対する耐素地摩耗性と外表面に対する耐表面摩耗性がある。

2.◯

有機系接着剤によるタイル後張り工法で施工するタイルには、裏あしがなくてもよい。一方、セメントモルタルによる外壁タイル後張り工法で施工するタイル等、外装タイル及び外装タイル以外で屋外の壁に使用するタイルの裏あしの形状は、あり状とする。裏あしとは、セメントモルタル等との接着をよくするために裏面につけたあし、リブ又は凹凸をいい、あり状とは、裏あしの形状の一種をいう。

3.×

裏連結ユニットタイルとは、裏面の連結材によりユニット化されているタイルをいい、裏連結ユニットタイルの裏連結材は、タイル張り時に剥がさないでそのまま埋め込んで施工する。

4.◯

タイルの種類には、うわぐすりのある施ゆうと、うわぐすりのない無ゆうがある。

[ No.13 ]

シーリング材に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.ポリウレタン系シーリング材は、施工時の気温や湿度が高い場合、発泡のおそれがある。

2.シリコーン系シーリング材は、耐候性、耐久性に劣る。

3.変成シリコーン系シーリング材は、ガラス越し耐光接着性に劣る。

4.アクリルウレタン系シーリング材は、ガラス回り目地に適していない。

答え

2

[ 解答解説 ]

1.◯

ポリウレタン系シーリング材の1成分形は、気温・湿度が高いときには発泡のおそれがある。また、硬化後タック(粘着性)が残るものがり、ほこりに注意する。

2.×

シリコーン系シーリング材は、表面への塗装の付着性は悪いが、耐候性、耐熱性、耐寒性及び耐久性に優れている。

3.◯

変成シリコーン系シーリング材は、ガラス越し耐光接着性に劣るため、ガラス面には向かない。

4.◯

アクリルウレタン系シーリング材は、耐候性に欠けるために露出できないので、ガラス回り目地に適していない。

[ No.14 ]

内装材料に関する一般的な記述として、最も不適当なものはどれか。

1.木毛セメント板は、断熱性、吸音性に優れている。

2.けい酸カルシウム板は、軽量で耐火性に優れている。

3.パーティクルボードは、木材小片を主原料として接着剤を用いて成形熱圧したものである。

4.強化せっこうボードは、芯のせっこうに油脂をしみ込ませ、強度を向上させたものである。

答え

4

[ 解答解説 ]

1.◯

木毛セメント板とは、リボン状に細長く削り出した木材をセメントペーストで圧縮成形したもので、断熱性、吸音性に優れている。

2.◯

けい酸カルシウム板は、石灰質原料(セメントを含む)、けい酸質原料、石綿以外の繊維・混和材料を原料とし高温高圧蒸気養生を施したもので、軽量で耐火・断熱・音響性能がよく、温度や湿度による伸縮、反り等の変形が小さい。

3.◯

パーティクルボードは、木材などの小片を主な材料として、接着剤を用いて成形熱圧した板材である。

4.×

強化せっこうボードは、芯材のせっこうに無機質繊維等を混入したもので、防火性を向上させたものである。防火・準防火・耐火、遮音構造に用いる。

-

no image

-

no image

ご質問ありがとうございます。

令和元年(後期) 問題9 の解法に抜けがありましたので、追記しました。

なお、モーメント荷重のみが作用する単純梁を解く手順は、

まず、反力を仮に

VA + VB = 0

とします。

次に、ピン支点(A点、B点どちらでもよい)の

モーメントが 0であることにより求める。

MA = 0 もしくは MB = 0

というように・・・

A支点におけるモーメントは

MA = Mc - 6m × VB = 0

となるので、これを解くと、

VB = Mc / 6m

= - 6kN・m / 6m

= - 1 kN(上向き)

答えがマイナスなので、逆向きとなり VB = 1kN 下向き。

ちなみにVA = - 1kN 上向き

となる。

(参考)

モーメント荷重は、梁部材のどこ位置にかかっても同じである。

VA = M/L VB = -M/L

となる。

以上、よろしくお願いいたします。

数多くのサイト閲覧した中で、このサイトが一番わかりやすかったので、

質問させていただきたいと思います。

二級建築施工管理技士令和3年前期のNo.9についてなんですが、

AをVa、BをVbと仮定するところまでは理解できたんですが、

私は

水平方向:Ha=0

鉛直方向:Va+Vb=0

モーメント:2×(-6)+6×(-Vb)=0

-12-6Vb=0

-6Vb=12

Vb=-2

鉛直方向にVbを代入 Va-2=0

Va=2

になったんですが、

令和元年後期のNo.9が類似問題かと考えられるんですが、

どういう計算をしているのかがわかりません。