2012年05月13日

タフでなければ 優しくなれない

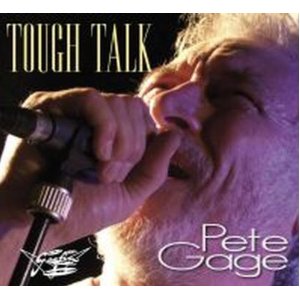

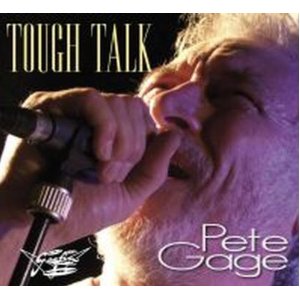

今回は、Dr. Feelgoodの96年作、"On The Road Again"でリード・ボーカルを担当した、Pete Gageのソロ・アルバムをご紹介します。

Pete Gageは、主としてピアノとハーモニカをプレイする、ブルース系の英国人ボーカリストです。

彼は、Lee Brilleauxの後を受けた最初のボーカリストでしたが、結果的に1作のみの参加にとどまりました。

ただ、Dr. Feelgoodのヨーロッパ・ツアーなど、ライヴの活動期間はそれなりにあったようです。

1. Tough Talk Boogie (Pete Gage)

2. Bad Feeling (Pete Gage)

3. Victim Of Your Love (Pete Gage)

4. Relaxing With My Baby (Pete Gage)

5. No Other Woman (But The One From Louisiana) (Juha Takanen, Pete Gage)

6. Standing At The Crossroads Again (Mickey Jupp)

7. Mose (Pete Gage)

8. Midnight Hour Blues (Leroy Carr)

9. Under My Skin (Pete Gage)

10. I Got A Right (Pete Gage)

11. Other Side Of The Street (Pete Gage)

12. Sweet Mercy (Pete Gage)

13. Let The Four Winds Blow (D. Bartholemew, A. Domino)

14. Living In My Sin (Pete Gage)

15. Do Some Rock'n'Roll (Pete Gage)

本盤は、10年にフィンランドのヘルシンキのレーベル、Goofin Recordsからリリースされました。

録音もフィンランドで行われています。

Pete Gageとフィンランドとのゆかりは、やはりDr. Feelgoodの北欧ツアーがきっかけだったのではないかと推測します。

"On The Road Again"のリリースが96年ですので、それを受けて同年か翌年くらいに、スウェーデンやフィンランドを回ったのではないでしょうか。

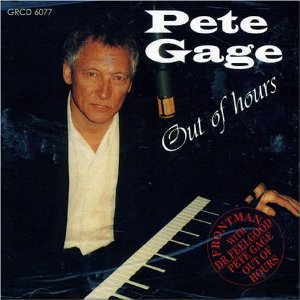

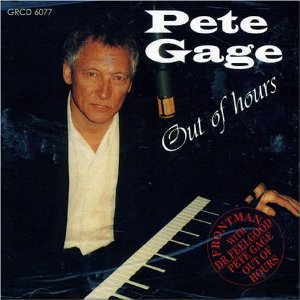

Pete Gageは、97年に初のソロ・アルバム"Out Of Hours"をリリースしています。

(その前には、私は未入手ですが、Pete Gage Expression名義で95年に1枚出しているようです。)

その"Out Of Hours"がヘルシンキ録音で、Goofin Recordsからのリリースでした。

このアルバムは、サイドメンを使わない、純粋なピアノの弾き語りアルバムで、スロー・ブルースを中心にやっていました。

対して、13年ぶりとなる本盤は、素晴らしい伴奏陣を得て、ビート・ロック、ブルース・ロックのスタイルでやっています。

参加メンバーは、以下のとおりです。

Pete Gage : vocals, piano, harmonica(2,9)

Gypie Mayo : guitars(4,6,8,9,11,13), bass(8)

Archie Hamalainen : guitars(1,2,4,5,6,9,12,15)

Honnu Pikkarainen : guitar(3,10), organ(3,7)

Arto Makela : guitar(7,14)

Teuvo Lampinen : bass(3,10,11,12,14)

Teppo Nattila : bass(1,2,4,5,6,7,9,13,15)

Juha Takanen : drums, percussion(all), accordion(5)

produced by Pete Gage, Juha Takanen, Teppo Nattila

このメンツだと、やはりGypie Mayoの参加が目を惹きますね。

もちろん、Dr. Feelgoodの2代目ギターリストです。

Wilcoに比べると、ほのかにアメリカンなテイストも感じる人で、私は大好きでした。

そして、そのほかのメンツは、英米系の名前とは少し違う感じですね。

これを見ると、フィンランド系の名前は、語尾が「〜ネン」で終わるのか、などと妙なところに感心してしまいます。

実は、Gypie Mayoはスペシャル・ゲストで、本盤でPete Gageを強力にサポートしているのは、Doctor's Orderというバンドのメンツなのでした。

Doctor's Orderは、98年から活動しているフィンランドのトリオ編成のビート・バンドで、スタイルとしては、完全にDr. Feelgood、The Pirates系のバンドです。

(98年というのは、10周年記念と銘打たれていた彼らの08年リリースの編集盤から逆算しました。

同盤には、「リー・ブリローに捧げる」と献辞が記されています。)

このバンドは、その活動の開始時期が、Dr. Feelgoodが北欧ツアーをした(と思われる)すぐ後であること、また、バンド名が、Dr. Feelgoodの84年作、"Doctors Orders"を連想させることなどから、ウラは取れていませんが、強いリスペクトを感じます。

Doctor's Orderは、Piratesとも深い関わりがあり、これまでMick Greenをゲストに迎えたミニ・アルバムを出したほか、直近の2作では、同じくPiratesのボーカルで、ベーシストのJohnny Spenceをフロントに立て、名義までJohnny Spence & Doctor's Orderとしてアルバムをリリースしています。

どうです?

興味がわいてきましたか。

ちなみに、Doctor's Ordersという、酷似した名前の別バンドが存在しますので、ご注意ください。

バンド名の語尾に(s)がつかないほうが、フィンランドのロッキンR&Bバンドです。

本盤の参加メンツのうち、ギターのArchie Hamalainen、ベースのTeppo Nattilaの二人がDoctor's Orderのメンバーです。

なぜか、ドラムスのメンツのみ不参加です。

そのかわりに、ドラムを叩いているJuha Takanenは、これまでDoctor's Orderのアルバムを何枚もプロデュースしている人です。

(ベースのTeppo Nattilaは、本盤ではバックに徹していますが、Doctor's Orderのリード・ボーカルで、Pete Gageの97年のソロ作、"Out Of Hours"で、既に制作陣の一人として参加していました。)

さて、そろそろ中身を聴いてみましょう。

Doctor's Order勢がサポートとはいえ、当然、メインのPete Gageのスタイルに合わせた演奏になっています。

ガチのビート・ロックもありますが、全体的には、スライドを使ったブルース・ロック調のものが耳を惹きます。

そして、Pete Gage自身による、ピアノのソロが聴きものです。

全て必聴といいたいです。

しかし、あえて私の注目曲をいくつかご紹介します。

1. Tough Talk Boogie

3. Victim Of Your Love

4. Relaxing With My Baby

5. No Other Woman

6. Standing At The Crossroads Again

8. Midnight Hour Blues

13. Let The Four Winds Blow

うーん、チョイスしすぎですね。

まあ、その他の曲も捨て曲なしといいたいです。

アルバムの冒頭を飾る"Tough Talk Boogie"は、本盤を象徴する1曲です。

Pete Gageのタフなボーカルが、名刺がわりの一発で、ガツンときます。

アーシーなスライドが、ブギを基調としたメロにはまっていて、Peteのブルージーな咽喉もたっぷり聴けます。

このスタイルこそ、Pete Gageの根幹をなすものでしょう。

一方、驚かされるのが、本盤では珍しいストレートなバラードの"Victim Of Your Love"です。

ブルージーなマイナー・バラードなら他にもありますが、ここでは男気たっぷりに、ダイナミックな込みあげ系バラードをやっています。

サビを前にして、絞り出すようにハスキーになるボーカルが、John Hiattを連想させます。

胸にぐっとくる名唱です。

お奨めの1曲です。

"Relaxing With My Baby"は、Gypieがギターを弾いた曲で、アルバート・キング風のスクイーズ系スロー・ブルースが聴けます。

マイナー・ブルースでも、比較的からっと乾いたトーンがGypieらしいと感じました。

"No Other Woman"は、飛び道具的な1曲です。

ここでは、ケイジャン・ロックンロールをやっています。

アコーディオンも加わり、とにかく、楽しさ一杯のダンス・チューンに仕上がっています。

"Standing At The Crossroads Again"は、Micky Juppの作品で、Dr. Feelgoodが91年のアルバム"Primo"でやっていた曲です。

人生の岐路(女が去っていくという、本人にとっては重大事件)に立った主人公の心情を歌った曲で、比喩として、十字路でロバート・ジョンスンとエルモア・ジェイムズに出会う描写があります。

Feelgood盤では、Steve Walwynがギターを弾いていた曲を、ここではGypie Mayoがプレイしていて、とても興味深いです。

この曲は、Dave Edmundsもやっていますね。

ぜひ、聴き比べてみてください。

"Midnight Hour Blues"は、リロイ・カーのカバーで、これはPeteの97年のピアノ・ブルース集、"Out Of Hours"をすぐに連想しました。

"Out Of Hours"は、期待せずに聴いたせいもあり、予想以上に気に入ったアルバムでした。

ここでは、バンドをバックに、ゆったりとウォーキン・ブルースしています。

弾き語りでも、バンド形式でも、本質は変わらないPeteのブルース・ボーカルが聴けます。

タフでドスの効いたスタイルと、柔らかい歌いくちの切り替えが、大変魅力的です。

"Let The Four Winds Blow"は、ファッツ・ドミノの比較的後期の作品で、私はどちらかといえば、もっと初期の作品が好きです。

ここでは、ニューオリンズ風のピアノの雰囲気は希薄で、メンフィスあたりの、例えばロスコー・ゴードンなんかを連想しました。

その他、GypieがT-Boneのフルアコっぽいサウンドを聴かせる、ウエストコースト・ブルース風の"Other Side Of The Street"や、これぞDoctor's Oederの本領発揮という感じのビート・ブギ、"Under My Skin"なんかも良いです。

"Under My Skin"は、いくつかあるDr. Feelgood直伝のスタイルの1曲で、思わず頬が緩みます。

全体を通して、Peteのボーカルからは、汗やガッツといったワードが頭に浮かび、Lee Brilleauxを想い起こさせてくれます。

とりわけ、それはファストな曲に顕著で、Birilleauxの在りし日の姿を思い出さずにはいられません。

Doctor's Order勢のプレイという面でいいますと、一本調子のビート・ロックだけじゃない、別の一面を知ることが出来ました。

ちなみに、Doctor's Orderの06年作、"The Doc Pack"(生産終了、未入手)では、Pete Gageがゲスト参加して、2曲でボーカルとハーモニカを披露しているらしいです。

関連記事はこちら

エア・フォース・ロック

Pete Gageは、主としてピアノとハーモニカをプレイする、ブルース系の英国人ボーカリストです。

彼は、Lee Brilleauxの後を受けた最初のボーカリストでしたが、結果的に1作のみの参加にとどまりました。

ただ、Dr. Feelgoodのヨーロッパ・ツアーなど、ライヴの活動期間はそれなりにあったようです。

Tough Talk

Pete Gage

Pete Gage

1. Tough Talk Boogie (Pete Gage)

2. Bad Feeling (Pete Gage)

3. Victim Of Your Love (Pete Gage)

4. Relaxing With My Baby (Pete Gage)

5. No Other Woman (But The One From Louisiana) (Juha Takanen, Pete Gage)

6. Standing At The Crossroads Again (Mickey Jupp)

7. Mose (Pete Gage)

8. Midnight Hour Blues (Leroy Carr)

9. Under My Skin (Pete Gage)

10. I Got A Right (Pete Gage)

11. Other Side Of The Street (Pete Gage)

12. Sweet Mercy (Pete Gage)

13. Let The Four Winds Blow (D. Bartholemew, A. Domino)

14. Living In My Sin (Pete Gage)

15. Do Some Rock'n'Roll (Pete Gage)

本盤は、10年にフィンランドのヘルシンキのレーベル、Goofin Recordsからリリースされました。

録音もフィンランドで行われています。

Pete Gageとフィンランドとのゆかりは、やはりDr. Feelgoodの北欧ツアーがきっかけだったのではないかと推測します。

"On The Road Again"のリリースが96年ですので、それを受けて同年か翌年くらいに、スウェーデンやフィンランドを回ったのではないでしょうか。

Pete Gageは、97年に初のソロ・アルバム"Out Of Hours"をリリースしています。

(その前には、私は未入手ですが、Pete Gage Expression名義で95年に1枚出しているようです。)

その"Out Of Hours"がヘルシンキ録音で、Goofin Recordsからのリリースでした。

このアルバムは、サイドメンを使わない、純粋なピアノの弾き語りアルバムで、スロー・ブルースを中心にやっていました。

対して、13年ぶりとなる本盤は、素晴らしい伴奏陣を得て、ビート・ロック、ブルース・ロックのスタイルでやっています。

参加メンバーは、以下のとおりです。

Pete Gage : vocals, piano, harmonica(2,9)

Gypie Mayo : guitars(4,6,8,9,11,13), bass(8)

Archie Hamalainen : guitars(1,2,4,5,6,9,12,15)

Honnu Pikkarainen : guitar(3,10), organ(3,7)

Arto Makela : guitar(7,14)

Teuvo Lampinen : bass(3,10,11,12,14)

Teppo Nattila : bass(1,2,4,5,6,7,9,13,15)

Juha Takanen : drums, percussion(all), accordion(5)

produced by Pete Gage, Juha Takanen, Teppo Nattila

このメンツだと、やはりGypie Mayoの参加が目を惹きますね。

もちろん、Dr. Feelgoodの2代目ギターリストです。

Wilcoに比べると、ほのかにアメリカンなテイストも感じる人で、私は大好きでした。

そして、そのほかのメンツは、英米系の名前とは少し違う感じですね。

これを見ると、フィンランド系の名前は、語尾が「〜ネン」で終わるのか、などと妙なところに感心してしまいます。

実は、Gypie Mayoはスペシャル・ゲストで、本盤でPete Gageを強力にサポートしているのは、Doctor's Orderというバンドのメンツなのでした。

Doctor's Orderは、98年から活動しているフィンランドのトリオ編成のビート・バンドで、スタイルとしては、完全にDr. Feelgood、The Pirates系のバンドです。

(98年というのは、10周年記念と銘打たれていた彼らの08年リリースの編集盤から逆算しました。

同盤には、「リー・ブリローに捧げる」と献辞が記されています。)

このバンドは、その活動の開始時期が、Dr. Feelgoodが北欧ツアーをした(と思われる)すぐ後であること、また、バンド名が、Dr. Feelgoodの84年作、"Doctors Orders"を連想させることなどから、ウラは取れていませんが、強いリスペクトを感じます。

Doctor's Orderは、Piratesとも深い関わりがあり、これまでMick Greenをゲストに迎えたミニ・アルバムを出したほか、直近の2作では、同じくPiratesのボーカルで、ベーシストのJohnny Spenceをフロントに立て、名義までJohnny Spence & Doctor's Orderとしてアルバムをリリースしています。

どうです?

興味がわいてきましたか。

ちなみに、Doctor's Ordersという、酷似した名前の別バンドが存在しますので、ご注意ください。

バンド名の語尾に(s)がつかないほうが、フィンランドのロッキンR&Bバンドです。

本盤の参加メンツのうち、ギターのArchie Hamalainen、ベースのTeppo Nattilaの二人がDoctor's Orderのメンバーです。

なぜか、ドラムスのメンツのみ不参加です。

そのかわりに、ドラムを叩いているJuha Takanenは、これまでDoctor's Orderのアルバムを何枚もプロデュースしている人です。

(ベースのTeppo Nattilaは、本盤ではバックに徹していますが、Doctor's Orderのリード・ボーカルで、Pete Gageの97年のソロ作、"Out Of Hours"で、既に制作陣の一人として参加していました。)

さて、そろそろ中身を聴いてみましょう。

Doctor's Order勢がサポートとはいえ、当然、メインのPete Gageのスタイルに合わせた演奏になっています。

ガチのビート・ロックもありますが、全体的には、スライドを使ったブルース・ロック調のものが耳を惹きます。

そして、Pete Gage自身による、ピアノのソロが聴きものです。

全て必聴といいたいです。

しかし、あえて私の注目曲をいくつかご紹介します。

1. Tough Talk Boogie

3. Victim Of Your Love

4. Relaxing With My Baby

5. No Other Woman

6. Standing At The Crossroads Again

8. Midnight Hour Blues

13. Let The Four Winds Blow

うーん、チョイスしすぎですね。

まあ、その他の曲も捨て曲なしといいたいです。

アルバムの冒頭を飾る"Tough Talk Boogie"は、本盤を象徴する1曲です。

Pete Gageのタフなボーカルが、名刺がわりの一発で、ガツンときます。

アーシーなスライドが、ブギを基調としたメロにはまっていて、Peteのブルージーな咽喉もたっぷり聴けます。

このスタイルこそ、Pete Gageの根幹をなすものでしょう。

一方、驚かされるのが、本盤では珍しいストレートなバラードの"Victim Of Your Love"です。

ブルージーなマイナー・バラードなら他にもありますが、ここでは男気たっぷりに、ダイナミックな込みあげ系バラードをやっています。

サビを前にして、絞り出すようにハスキーになるボーカルが、John Hiattを連想させます。

胸にぐっとくる名唱です。

お奨めの1曲です。

"Relaxing With My Baby"は、Gypieがギターを弾いた曲で、アルバート・キング風のスクイーズ系スロー・ブルースが聴けます。

マイナー・ブルースでも、比較的からっと乾いたトーンがGypieらしいと感じました。

"No Other Woman"は、飛び道具的な1曲です。

ここでは、ケイジャン・ロックンロールをやっています。

アコーディオンも加わり、とにかく、楽しさ一杯のダンス・チューンに仕上がっています。

"Standing At The Crossroads Again"は、Micky Juppの作品で、Dr. Feelgoodが91年のアルバム"Primo"でやっていた曲です。

人生の岐路(女が去っていくという、本人にとっては重大事件)に立った主人公の心情を歌った曲で、比喩として、十字路でロバート・ジョンスンとエルモア・ジェイムズに出会う描写があります。

Feelgood盤では、Steve Walwynがギターを弾いていた曲を、ここではGypie Mayoがプレイしていて、とても興味深いです。

この曲は、Dave Edmundsもやっていますね。

ぜひ、聴き比べてみてください。

"Midnight Hour Blues"は、リロイ・カーのカバーで、これはPeteの97年のピアノ・ブルース集、"Out Of Hours"をすぐに連想しました。

"Out Of Hours"は、期待せずに聴いたせいもあり、予想以上に気に入ったアルバムでした。

ここでは、バンドをバックに、ゆったりとウォーキン・ブルースしています。

弾き語りでも、バンド形式でも、本質は変わらないPeteのブルース・ボーカルが聴けます。

タフでドスの効いたスタイルと、柔らかい歌いくちの切り替えが、大変魅力的です。

"Let The Four Winds Blow"は、ファッツ・ドミノの比較的後期の作品で、私はどちらかといえば、もっと初期の作品が好きです。

ここでは、ニューオリンズ風のピアノの雰囲気は希薄で、メンフィスあたりの、例えばロスコー・ゴードンなんかを連想しました。

その他、GypieがT-Boneのフルアコっぽいサウンドを聴かせる、ウエストコースト・ブルース風の"Other Side Of The Street"や、これぞDoctor's Oederの本領発揮という感じのビート・ブギ、"Under My Skin"なんかも良いです。

"Under My Skin"は、いくつかあるDr. Feelgood直伝のスタイルの1曲で、思わず頬が緩みます。

全体を通して、Peteのボーカルからは、汗やガッツといったワードが頭に浮かび、Lee Brilleauxを想い起こさせてくれます。

とりわけ、それはファストな曲に顕著で、Birilleauxの在りし日の姿を思い出さずにはいられません。

Doctor's Order勢のプレイという面でいいますと、一本調子のビート・ロックだけじゃない、別の一面を知ることが出来ました。

ちなみに、Doctor's Orderの06年作、"The Doc Pack"(生産終了、未入手)では、Pete Gageがゲスト参加して、2曲でボーカルとハーモニカを披露しているらしいです。

How Do You Sleep by Doctor's Order

関連記事はこちら

エア・フォース・ロック

【パブ・ロック、バー・バンドの最新記事】

投稿者:エル・テッチ|22:06

|パブ・ロック、バー・バンド