2011年11月27日

シャーリー&カンパニー、しばしばジェシー

今回は、Shirley GoodmanとJesse Hillのデュオ・アルバムを聴きました。

制作はHeuy P. Meauxで、78年にCrazy Cajun Recordsからリリースされました。

これはちょっと意表をつく取り合わせですね。

さらに、アルバム・タイトルがBarbara Lynnの名作で、期待度のボルテージが高まります。

Side One

1. Ivory Tower

2. My Children (Malcom J. Rebenneck)

3. You'll Lose A Good Thing (Heuy P. Meaux)

4. (Oh Baby) We Got A Good Thing Going (Heuy P. Meaux)

5. Too Much Too Soon (Dale Ward)

Side Two

1. Certainly Hurting Me (Shirley Goodman)

2. I Dare You (Shirley Goodman)

3. Can't Fight Love (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)

4. Just A Little Ugly Part 1 (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)

5. Just A Little Ugly Part 2 (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)

まず、最初に確認しておきましょう。

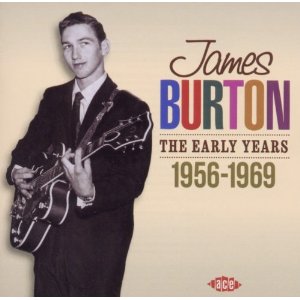

ジャケをご覧ください。

アーティスト名ですが、Shirley & Jesseではなく、左上に大きくShirley & Co.、そしてその下段に少しフォントを抑えてJesse Hillと配置されています。

(アルバム・タイトルのフォントは更に小さいです。)

一般的には、Shirley Goodmanより、Jesse Hillの方が世間の認知度が高いと思うのですが、この当時はそうではなかったのでしょうか。

R&Bファンなら、Jesse Hillの名前は比較的有名だと思います。

もちろん、Allen Toussaint制作の"Ooh-Poo-Pah-Doo"ですね。

ただ、正直、私は彼の単独アルバムを持っていません。

ワン・ヒット・ワンダーの印象が強い人です。

"Ooh-Poo-Pah-Doo"は、Ray Charles好きのToussaintの趣味が出た一連の作品のひとつですね。

私の中では、"Mother In Law"とひとくくりにしてしまいがちな曲でした。

今回、70年代ものではありますが、Jesse Hillをまとめて聴くことが出来たいい機会でした。

そのボーカルは、例えるなら、Lee DoseyやRobert Parkerを連想させる、焼き芋をほおばったような発声で、どこかユーモラスな感じがします。

一方、Shirley Goodmanは、主として50年代にShirley & Leeとしてヒットを飛ばした、甲高い声が最大の個性になっている女性シンガーで、一度聴くと忘れられない印象を残す人です。

50年代にはいつくかのヒットがありますが、代表曲はやはり"Let The Good Time Roll"です。

そんなShirleyですが、相棒のLeonard Leeとコンビ解消したあと、72年のStonesの「メインストリートのならず者」では、バック・コーラスで参加しているらしいです。

そして、本盤の表記にある"Shirley & Co."名義で、75年に一発ヒットを出しました。

Shirley & Co.は、正確にはShirley & Companyです。

一部の曲を聴いた限りでは、別にグループという感じはしないです。

なぜ、こういうクレジットなのか私は知りません。

"Shame Shame Shame"というJimmy Reedのブルースをディスコ調でやって、それなりに注目されたようです。

それが、78年リリースの本盤で、Jesse Hillよりフォントが大きく表記されている理由だと理解しましょうか。

さて、中身を聴いていきましょう。

基本は二人のデュオですが、数曲ソロがあり、以下の通りです。

Shirley Goodmanのソロ

B2. I Dare You

Jesse Hillのソロ

A2. My Children

B4. Just A Little Ugly Part 1

B5. Just A Little Ugly Part 2

Jesse Hillの担当曲で、Dr. Johnがライター・クレジットされているのが目を惹きます。

Shirley & Co.名義を使っていますが、アルバム全体の印象はディスコではなく、古いR&Bのそれで嬉しいです。

ただ、往年のニューオリンズR&B調は希薄で、むしろ8ビートで快調に歌い飛ばす展開が爽快です。

70年代うんぬんもあまり意識にのぼりません。

冒頭のA1"Ivory Tower"は、ShirleyとJesseが交互にソロ・パートを歌い、徐々にデュエットして盛り上げていく8ビートの曲で、やはりShirleyが初登場する瞬間は、素直に「キター」とはしゃいでしまいます。

面白いのは、カスタネットの連打が印象に残ることで、まるで疑似スペクター・サウンドみたいです。

続くJesseのソロ曲"My Children"は、Jesseの個性がフルに発揮されたソウル・ダンス曲で、Lee Doseyを思わせるリッチな歌声で聴かせてくれます。

ミーターズ風ニューオリンズ・ファンクをイメージしているのかも知れません。

そして、アルバム・タイトル曲の"You'll Lose A Good Thing"です。

まともじゃないだろうとは予期していましたが、この飛びまくった仕上がりは、さすがShirleyです。

耳に馴染んだ、あの有名な歌詞が、とてつもなくハイ・ピッチなボーカルで歌われるこの感じ、予想以上でした。

そして、曲調は、原曲がもつセンチメントなスロー・バラードではなく、ここでもやはり快調に飛ばすミディアム・アップです。

Jesseの語り風のリードでスタートし、Shirleyにバトンを渡したあと、さらに交互に歌い継ぐ、ユニークというほかない構成です。

知らずに聴けば、「なにかどこかで聴いたような歌詞だなあ」と"You'll Lose A Good Thing"をすぐに連想できない可能性が高いです。

リズムは若干ノーザンに接近したアレンジかなと思いますが、Jesseのとぼけたキャラクターが全開で、対抗するようにニューオリンズ風味を発散しています。

ノーザンを連想するのは、インプレッションズ風(というか、"It's Alright"風)のリズム・ギターが印象に残るせいですね。

" (Oh Baby) We Got A Good Thing Going"は、ノーザン的な曲調がさらにはっきりしたアレンジで、これはシカゴではなくデトロイト調のダンス・ナンバーに仕上がっています。

とはいえ、Shirleyのワン・アンド・オンリーの個性は何物も飲み込んで突き進むのでした。

A面ラストの"Too Much Too Soon"は、ShirleyがShirley & Leeのあと、60年代に即席で組んだデュオ、Shirley & Alfredの吹き込みのセルフ・カバーです。

その時の相棒のAlfredは、実はBrenton Wood(本名Alfred Jesse Smith)のことで、日本での知名度は低いのではないかと思いますが、重要なアーリー・ソウル・シンガーだと思います。

Brenton Woodの67年の代表曲、"Gimmie Little Sign"は、チカーノの人気曲でもあります。

彼はルイジアナのシュリブポート出身ですが、ドゥワップからノーザンまで様々な曲調をこなせる、ユーティリティ・シンガーで、私は大好きです。

さて、少し脱線しましたので戻ります。

B面は、Shirleyをメインとする調子のいいノーザン・ダンサーで締める前半と、Jesseメインのニューオリンズ・ファンクでイナタく進行する後半に大別されます。

Shirleyのソロ、"I Dare You"では、カスタネットとタンバリンの連打が効果的に使われていて、再びウォール・オブ・サウンドを連想させるアレンジになっています。

"Can't Fight Love"は、Jesseに相性のいい(というかLee Doseyスタイル)のニューオリンズ・ファンクですが、ここではShirleyが最高の絡みをしていて、B面のハイライトです。

そして、"Just A Little Ugly"もまた、同種のニューオリンズ・ファンクで、やはりLee Doseyを連想します。

喧噪のSEを効果的に使った、くせになるグルーヴを持つ曲です。

よく転がるピアノと跳ねるベースのアンサンブルに、ブラスのブロウが切り込んでくるところが良く、繰り返し聴きたくなります。

70年代後半のこの時期にも、オールド・スタイルのR&Bをイナタく決めてくれた二人に拍手したいです。

(Jesse Hillにも、俄然興味がわいてきました。)

関連記事はこちら

シャーリー&リー、無類のデュオ

制作はHeuy P. Meauxで、78年にCrazy Cajun Recordsからリリースされました。

これはちょっと意表をつく取り合わせですね。

さらに、アルバム・タイトルがBarbara Lynnの名作で、期待度のボルテージが高まります。

You'll Lose A Good Thing

Shirley & Co.

Jesse Hill

Shirley & Co.

Jesse Hill

Side One

1. Ivory Tower

2. My Children (Malcom J. Rebenneck)

3. You'll Lose A Good Thing (Heuy P. Meaux)

4. (Oh Baby) We Got A Good Thing Going (Heuy P. Meaux)

5. Too Much Too Soon (Dale Ward)

Side Two

1. Certainly Hurting Me (Shirley Goodman)

2. I Dare You (Shirley Goodman)

3. Can't Fight Love (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)

4. Just A Little Ugly Part 1 (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)

5. Just A Little Ugly Part 2 (Malcom J. Rebenneck, Jesse Hill)

まず、最初に確認しておきましょう。

ジャケをご覧ください。

アーティスト名ですが、Shirley & Jesseではなく、左上に大きくShirley & Co.、そしてその下段に少しフォントを抑えてJesse Hillと配置されています。

(アルバム・タイトルのフォントは更に小さいです。)

一般的には、Shirley Goodmanより、Jesse Hillの方が世間の認知度が高いと思うのですが、この当時はそうではなかったのでしょうか。

R&Bファンなら、Jesse Hillの名前は比較的有名だと思います。

もちろん、Allen Toussaint制作の"Ooh-Poo-Pah-Doo"ですね。

ただ、正直、私は彼の単独アルバムを持っていません。

ワン・ヒット・ワンダーの印象が強い人です。

"Ooh-Poo-Pah-Doo"は、Ray Charles好きのToussaintの趣味が出た一連の作品のひとつですね。

私の中では、"Mother In Law"とひとくくりにしてしまいがちな曲でした。

今回、70年代ものではありますが、Jesse Hillをまとめて聴くことが出来たいい機会でした。

そのボーカルは、例えるなら、Lee DoseyやRobert Parkerを連想させる、焼き芋をほおばったような発声で、どこかユーモラスな感じがします。

一方、Shirley Goodmanは、主として50年代にShirley & Leeとしてヒットを飛ばした、甲高い声が最大の個性になっている女性シンガーで、一度聴くと忘れられない印象を残す人です。

50年代にはいつくかのヒットがありますが、代表曲はやはり"Let The Good Time Roll"です。

そんなShirleyですが、相棒のLeonard Leeとコンビ解消したあと、72年のStonesの「メインストリートのならず者」では、バック・コーラスで参加しているらしいです。

そして、本盤の表記にある"Shirley & Co."名義で、75年に一発ヒットを出しました。

Shirley & Co.は、正確にはShirley & Companyです。

一部の曲を聴いた限りでは、別にグループという感じはしないです。

なぜ、こういうクレジットなのか私は知りません。

"Shame Shame Shame"というJimmy Reedのブルースをディスコ調でやって、それなりに注目されたようです。

それが、78年リリースの本盤で、Jesse Hillよりフォントが大きく表記されている理由だと理解しましょうか。

さて、中身を聴いていきましょう。

基本は二人のデュオですが、数曲ソロがあり、以下の通りです。

Shirley Goodmanのソロ

B2. I Dare You

Jesse Hillのソロ

A2. My Children

B4. Just A Little Ugly Part 1

B5. Just A Little Ugly Part 2

Jesse Hillの担当曲で、Dr. Johnがライター・クレジットされているのが目を惹きます。

Shirley & Co.名義を使っていますが、アルバム全体の印象はディスコではなく、古いR&Bのそれで嬉しいです。

ただ、往年のニューオリンズR&B調は希薄で、むしろ8ビートで快調に歌い飛ばす展開が爽快です。

70年代うんぬんもあまり意識にのぼりません。

冒頭のA1"Ivory Tower"は、ShirleyとJesseが交互にソロ・パートを歌い、徐々にデュエットして盛り上げていく8ビートの曲で、やはりShirleyが初登場する瞬間は、素直に「キター」とはしゃいでしまいます。

面白いのは、カスタネットの連打が印象に残ることで、まるで疑似スペクター・サウンドみたいです。

続くJesseのソロ曲"My Children"は、Jesseの個性がフルに発揮されたソウル・ダンス曲で、Lee Doseyを思わせるリッチな歌声で聴かせてくれます。

ミーターズ風ニューオリンズ・ファンクをイメージしているのかも知れません。

そして、アルバム・タイトル曲の"You'll Lose A Good Thing"です。

まともじゃないだろうとは予期していましたが、この飛びまくった仕上がりは、さすがShirleyです。

耳に馴染んだ、あの有名な歌詞が、とてつもなくハイ・ピッチなボーカルで歌われるこの感じ、予想以上でした。

そして、曲調は、原曲がもつセンチメントなスロー・バラードではなく、ここでもやはり快調に飛ばすミディアム・アップです。

Jesseの語り風のリードでスタートし、Shirleyにバトンを渡したあと、さらに交互に歌い継ぐ、ユニークというほかない構成です。

知らずに聴けば、「なにかどこかで聴いたような歌詞だなあ」と"You'll Lose A Good Thing"をすぐに連想できない可能性が高いです。

リズムは若干ノーザンに接近したアレンジかなと思いますが、Jesseのとぼけたキャラクターが全開で、対抗するようにニューオリンズ風味を発散しています。

ノーザンを連想するのは、インプレッションズ風(というか、"It's Alright"風)のリズム・ギターが印象に残るせいですね。

" (Oh Baby) We Got A Good Thing Going"は、ノーザン的な曲調がさらにはっきりしたアレンジで、これはシカゴではなくデトロイト調のダンス・ナンバーに仕上がっています。

とはいえ、Shirleyのワン・アンド・オンリーの個性は何物も飲み込んで突き進むのでした。

A面ラストの"Too Much Too Soon"は、ShirleyがShirley & Leeのあと、60年代に即席で組んだデュオ、Shirley & Alfredの吹き込みのセルフ・カバーです。

その時の相棒のAlfredは、実はBrenton Wood(本名Alfred Jesse Smith)のことで、日本での知名度は低いのではないかと思いますが、重要なアーリー・ソウル・シンガーだと思います。

Brenton Woodの67年の代表曲、"Gimmie Little Sign"は、チカーノの人気曲でもあります。

彼はルイジアナのシュリブポート出身ですが、ドゥワップからノーザンまで様々な曲調をこなせる、ユーティリティ・シンガーで、私は大好きです。

さて、少し脱線しましたので戻ります。

B面は、Shirleyをメインとする調子のいいノーザン・ダンサーで締める前半と、Jesseメインのニューオリンズ・ファンクでイナタく進行する後半に大別されます。

Shirleyのソロ、"I Dare You"では、カスタネットとタンバリンの連打が効果的に使われていて、再びウォール・オブ・サウンドを連想させるアレンジになっています。

"Can't Fight Love"は、Jesseに相性のいい(というかLee Doseyスタイル)のニューオリンズ・ファンクですが、ここではShirleyが最高の絡みをしていて、B面のハイライトです。

そして、"Just A Little Ugly"もまた、同種のニューオリンズ・ファンクで、やはりLee Doseyを連想します。

喧噪のSEを効果的に使った、くせになるグルーヴを持つ曲です。

よく転がるピアノと跳ねるベースのアンサンブルに、ブラスのブロウが切り込んでくるところが良く、繰り返し聴きたくなります。

70年代後半のこの時期にも、オールド・スタイルのR&Bをイナタく決めてくれた二人に拍手したいです。

(Jesse Hillにも、俄然興味がわいてきました。)

Can't Fight Love by Shirley & Jesse

関連記事はこちら

シャーリー&リー、無類のデュオ