2014年10月13日

ハードウッドのウッドデッキDIYは素人に無理なの?

最初から完璧な出来栄えのものは無理。でも70点は十分可能。さらに満足度は100点。

このブログでは基本的にハードウッドでのウッドデッキDIYを紹介していくけれど、 解説本 や、ネットで調べるとハードウッドのウッドデッキを素人が作るのは難しいのではないかと食わず嫌い的に思ってしまいがち。

や、ネットで調べるとハードウッドのウッドデッキを素人が作るのは難しいのではないかと食わず嫌い的に思ってしまいがち。

しかし、私が体験した限りでは、ソフトウッドで作ることができる人ならば、もう少しの頑張りでハードウッドのウッドデッキを作ることが十分可能だと思う。

ソフトウッドで作ろうが、ハードウッドで作ろうが、大仕事になるのは同じで、それなりの費用、期間、労力をかけることになるのは確か。そして、ハードウッドの方がより手間が掛かるのも確か。

でも、どうせ一度その苦労をしてウッドデッキを作るのなら、生涯使えるくらいのものを作ったほうが、いいのではないかというのが私の考え。

なんとなく難しそうだからとソフトウッドで作れば、メンテナンス次第では5年~10年くらいでダメになってしまうこともあるようだし、何より、人が乗ったりして使うものなので、もうそろそろ腐ったかな、とか、大丈夫かなと心配しながら、過ごすのは精神衛生上よくないと思う。

一箇所腐食しただけでも、子供を乗せるのはためらうはずだ。

ソフトウッドでも定期的にきちんと塗装をすれば長持ちするかもしれないけれど、色を毎年塗るのだって結構面倒。古い塗装を剥がして、塗ってをいつまでも繰り返すなんてたまらない。

段々と歳をとっていくのに、腐ってから作り直すのなんてさらに面倒。腐ってくれば、きちんと撤去しないと、シロアリが発生してしまい、家本体への悪影響さえも考えられる。

だからどうせ一念発起してウッドデッキを作るのならばハードウッドにすべきではないかというのが私の考え。

本や、ネット上での意見を見ると、素人には切るのが難しいとか、下穴を開けないとビスが打てないから大変というものが多いけれど、ネットで大袈裟に書いているような人は、実際やったことがないか、ウッドデッキ業者ではないかと思ってしまう。

ハードウッドだって1万円くらいの丸ノコ があれば、切れますし、8000円くらいのインパクトドライバー

があれば、切れますし、8000円くらいのインパクトドライバー があればビスも打てる。

があればビスも打てる。

下穴をあけるというひと手間が増えるけれど、綺麗に作ろうと思えば、ソフトウッドでもやったほうがいい作業なので、慣れておいて損はない。

道具を買って、最高級クラスのウリン や、それより扱いやすくおすすめのセランガンバツー

や、それより扱いやすくおすすめのセランガンバツー で作っても、専門業者に頼む値段の半額などで作れると思う。

で作っても、専門業者に頼む値段の半額などで作れると思う。

◆道具①丸ノコ⇒記事

◆道具②インパクトドライバー⇒記事

◆道具③手袋⇒記事

◆道具④丸ノコ定規⇒記事

◆道具⑤ノコギリ⇒記事

◆道具⑥堅木用ステンレスビス⇒記事

◆道具⑦防草シートと砕石⇒記事

◆道具⑧下穴錐⇒記事

◆道具⑨羽根つき束石⇒記事

◆道具⑩クランプ⇒記事

◆道具⑪水平器⇒記事

◆道具⑫サシガネ⇒記事

◆道具⑬レーザー距離計⇒記事

◆道具⑪水平器⇒記事

◆道具⑫サシガネ⇒記事

□設計①測る⇒記事

□設計②出来上がり(床板)をイメージ⇒記事

□設計③床板の下をイメージ⇒記事

□設計④束柱を配置⇒記事

□設計⑤床面高さの決め方⇒記事1・記事2

□設計⑥根太の間隔⇒記事・間隔例

●作業手順①材料調達⇒記事

●作業手順②床下の準備⇒記事

●作業手順③束石の設置場所決定⇒記事

●作業手順④束石を置く⇒記事

●作業手順⑤束石に束柱を置く⇒記事

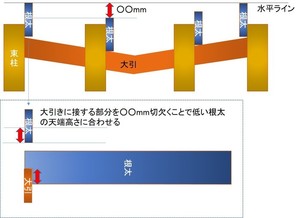

●作業手順⑥束柱に根太を設置⇒記事

●作業手順⑦束柱に大引を設置⇒記事

●作業手順⑧3辺目を作る⇒記事

●作業手順⑨4辺目の大引きを設置⇒記事

●作業手順⑩外枠中間の束柱を設置⇒記事

●作業手順⑪残りの大引きを設置⇒記事

●作業手順⑫残りの根太設置の準備⇒記事

●作業手順⑬残りの根太と束柱を設置⇒記事

●作業手順14 床板を貼る⇒記事

○ベランダデッキの作り方⇒記事

★ウッドフェンス①デザイン⇒記事

★ウッドフェンス②お作法⇒記事

★ウッドフェンス③材料選び⇒記事

★ウッドフェンス④支柱の立て方⇒記事

★ウッドフェンス⑤支柱の立て方⇒記事

☆ハードウッドのお店選び⇒記事

▲製作費試算⇒記事

△床下収納⇒記事

◇選択物干し⇒記事

このブログでは基本的にハードウッドでのウッドデッキDIYを紹介していくけれど、 解説本

しかし、私が体験した限りでは、ソフトウッドで作ることができる人ならば、もう少しの頑張りでハードウッドのウッドデッキを作ることが十分可能だと思う。

ソフトウッドで作ろうが、ハードウッドで作ろうが、大仕事になるのは同じで、それなりの費用、期間、労力をかけることになるのは確か。そして、ハードウッドの方がより手間が掛かるのも確か。

でも、どうせ一度その苦労をしてウッドデッキを作るのなら、生涯使えるくらいのものを作ったほうが、いいのではないかというのが私の考え。

なんとなく難しそうだからとソフトウッドで作れば、メンテナンス次第では5年~10年くらいでダメになってしまうこともあるようだし、何より、人が乗ったりして使うものなので、もうそろそろ腐ったかな、とか、大丈夫かなと心配しながら、過ごすのは精神衛生上よくないと思う。

一箇所腐食しただけでも、子供を乗せるのはためらうはずだ。

ソフトウッドでも定期的にきちんと塗装をすれば長持ちするかもしれないけれど、色を毎年塗るのだって結構面倒。古い塗装を剥がして、塗ってをいつまでも繰り返すなんてたまらない。

段々と歳をとっていくのに、腐ってから作り直すのなんてさらに面倒。腐ってくれば、きちんと撤去しないと、シロアリが発生してしまい、家本体への悪影響さえも考えられる。

だからどうせ一念発起してウッドデッキを作るのならばハードウッドにすべきではないかというのが私の考え。

本や、ネット上での意見を見ると、素人には切るのが難しいとか、下穴を開けないとビスが打てないから大変というものが多いけれど、ネットで大袈裟に書いているような人は、実際やったことがないか、ウッドデッキ業者ではないかと思ってしまう。

ハードウッドだって1万円くらいの丸ノコ

下穴をあけるというひと手間が増えるけれど、綺麗に作ろうと思えば、ソフトウッドでもやったほうがいい作業なので、慣れておいて損はない。

道具を買って、最高級クラスのウリン

案ずるより産むが易しではないだろうか。

ウッドデッキDIYその他の記事目次

◆道具①丸ノコ⇒記事

◆道具②インパクトドライバー⇒記事

◆道具③手袋⇒記事

◆道具④丸ノコ定規⇒記事

◆道具⑤ノコギリ⇒記事

◆道具⑥堅木用ステンレスビス⇒記事

◆道具⑦防草シートと砕石⇒記事

◆道具⑧下穴錐⇒記事

◆道具⑨羽根つき束石⇒記事

◆道具⑩クランプ⇒記事

◆道具⑪水平器⇒記事

◆道具⑫サシガネ⇒記事

◆道具⑬レーザー距離計⇒記事

◆道具⑪水平器⇒記事

◆道具⑫サシガネ⇒記事

□設計①測る⇒記事

□設計②出来上がり(床板)をイメージ⇒記事

□設計③床板の下をイメージ⇒記事

□設計④束柱を配置⇒記事

□設計⑤床面高さの決め方⇒記事1・記事2

□設計⑥根太の間隔⇒記事・間隔例

●作業手順①材料調達⇒記事

●作業手順②床下の準備⇒記事

●作業手順③束石の設置場所決定⇒記事

●作業手順④束石を置く⇒記事

●作業手順⑤束石に束柱を置く⇒記事

●作業手順⑥束柱に根太を設置⇒記事

●作業手順⑦束柱に大引を設置⇒記事

●作業手順⑧3辺目を作る⇒記事

●作業手順⑨4辺目の大引きを設置⇒記事

●作業手順⑩外枠中間の束柱を設置⇒記事

●作業手順⑪残りの大引きを設置⇒記事

●作業手順⑫残りの根太設置の準備⇒記事

●作業手順⑬残りの根太と束柱を設置⇒記事

●作業手順14 床板を貼る⇒記事

○ベランダデッキの作り方⇒記事

★ウッドフェンス①デザイン⇒記事

★ウッドフェンス②お作法⇒記事

★ウッドフェンス③材料選び⇒記事

★ウッドフェンス④支柱の立て方⇒記事

★ウッドフェンス⑤支柱の立て方⇒記事

☆ハードウッドのお店選び⇒記事

▲製作費試算⇒記事

△床下収納⇒記事

◇選択物干し⇒記事

【このカテゴリーの最新記事】

-

no image

-

no image

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/2483502

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック