つわものどもが夢の跡

今回は福島県田村郡三春町の山城の話です。

<三春城>

比高の約百メートルの山に築かれた

山城です

■田村氏の居城■三春城はいつ築かれたのか?正確にはわかっていません。16世紀初頭に戦国大名である

田村義顕が城を構えたことに始まる。この説が一般的です。

義顕は田村氏の23代当主。

ごく普通の国人領主だった田村氏を大名にまで押し上げ、居城も現在の郡山市から今回訪問の三春町へ移しました。

<山頂>

三春城はまず中世の土の城から始まり、のちに近世城郭に発展した城です

陸奥国の田村郡を支配していた田村氏。全国的にはあまり知られていませんが、あの

坂上田村麻呂の末裔ともいわれています。

義顕が三春に拠点を移す前の田村氏の居城(守山城)は、田村麻呂が征夷の際に築いたことに始まるとされています。

■田村氏と伊達氏■戦国大名の仲間入りをした田村氏ですが、周辺には相馬氏や蘆名氏、佐竹氏といった手ごわい相手が勢ぞろいしています。苦しい駆け引きや攻防戦の全てをご紹介はできませんが、

伊達氏との繋がりにより、田村氏は一定の地位を維持することに成功しています。

24代当主・田村隆顕の側室は伊達稙宗の娘、

25代当主・清顕の娘・愛姫は伊達政宗の正室です。ただ、当時の伊達氏はまだまだ不安定な発展途上の段階でしたので、田村氏も決して安泰というわけにはいきませんでした。

<東館跡>

ひがしだて

こちらは先ほどの山頂とは別の峰の東館跡。現地説明板だと三ノ丸という位置づけになってはいますが、本体との往来が容易ではなく、出丸としては位置が不自然。個人的には、もともとは城本体とは別の何らかの施設だったと受け止めています。ちなみに、田村氏を訪ねて三春城に入城した伊達政宗は、滞在期間中ここに何度も足を運んだとのこと。伊達家から田村家に嫁いだ政宗の大叔母がここで暮らしていたそうです。

■奥州仕置■1590年の秀吉による小田原征伐の際に、伊達政宗が遅れて参陣したことは有名ですね。その政宗に従っていた

26代当主・田村宗顕(むねあき)は、参陣しなかったことを

秀吉に咎められて所領没収となりました。

宗顕は家督相続問題で家中が混乱に陥った際に、伊達政宗の力で当主となった人物。当初は顕季を名乗っていましたが、政宗から「宗」の偏諱を与えられ宗顕と名乗りました。没収された田村領は政宗のものとなりましたが、宗顕は支援を辞退して三春城を去りました。一説によれば、名を定顕と改め、政宗家臣の片倉氏のもとで隠棲したとのこと。子らは片倉氏を称し、子孫は片倉氏として現在に至るそうです。

<搦手門跡>

本丸の北側の搦手門跡

■秋田氏の城■ 田村氏以後、三春の支配者は

伊達・蒲生・上杉等めまぐるしく変わりました。

蒲生氏に代わって会津に加藤嘉明が入ると、三春城には三男の加藤明利が入り、翌年にはその孫にあたる松下長綱が二本松城から入ります(1628年)。

城はこの時に大改修がなされ、近世らしい城郭へ生まれ変わりました。

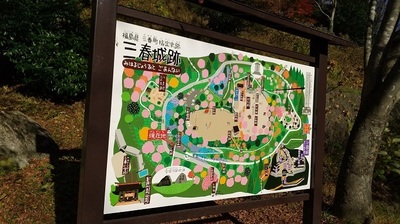

<堀切>

山頂から西北に伸びる尾根を削った堀切。右手は近世城郭時代の二ノ丸

松下氏が改易となった翌年(1645年)、

常陸国宍戸から秋田俊季が三春に入り、三春城は更に改修され、現在の縄張りとなりました。

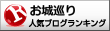

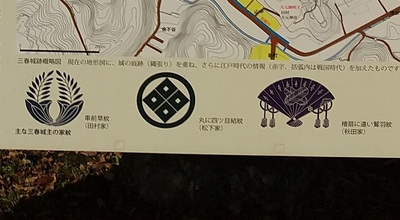

<説明板>

山頂の説明板。不勉強なまま訪問したので大変助かりました

<説明板拡大>

主な三春城主として「田村氏・松下氏・秋田氏」の家紋が紹介されています

この説明板からそのまま抜粋させて頂くと

『秋田俊季(としすえ)が5万5千石で三春に入部し、明治維新まで秋田氏11代の居城となりました。秋田氏は、現在小学校がある西の麓に御殿(居屋敷:いやしき)を建設して日常の政務や暮らしの場とし、山上の本丸御殿は儀式の時にだけ使用しました。』とのこと。三春城の基本は戦国時代の山城。高低差は攻防戦には有利ですが、何ごとないときはちょっと不便ということですね。

<三春小学校正門>

こちらは山の麓の小学校の正門。藩主はこの付近に御殿を設けて、日々の政務にあたっていたわけですね。この門は秋田氏が設けた藩校の表門が移設されたものです。

■登城記録■<お城坂>

麓から城跡へ至る坂道です

<二之門跡>

登り始めて最初に目にする城跡らしいて光景でした

<二之門跡付近の案内板>

かつての城は姿を消していますが、土の形は残されています

<ありし日の姿>

三春城の「ありし日の姿」ですか。城としてピーク時の姿ということですね。そのなごりを感じるべく、てくてくと歩き続けました

<外周>

山頂へ向かう登山道もありますが、散策路を歩くことに

<城側から見た桜>

三春と言えば桜。三春城跡もその名所ではありますが、晩秋の訪問となりました

<山の中腹>

本丸に行くには遠回りになりますが、先ほどご紹介させて頂いた東館(三ノ丸とされる曲輪)へは近道です

<東館の丘>

散策路をそれて城の外側へ向かう小径を進むと、東館跡が見えてきます。登った先は平らに区画となっています

<南西から東へ>

東館(三ノ丸)跡付近を通過して山の東側へ

<東側の斜面>

山の東側の斜面です。視界が開けて、自分が歩いている場所と本丸がある山頂との高低差を思い知らされた瞬間でした

<階段>

斜面に階段をみつけました。ここで作戦変更です。外周歩きはこのヘンにして、直接頂上を目指すことにしました

<埋もれた石垣>

途中こんな光景と出会う

<急斜面>

登れば登るほど急斜面に

<石垣跡>

山頂の周りに石垣のなごりを発見。諸説ありますが蒲生時代のものと思われます

<休憩>

一気に登ってきたら足がもつれたのでひと休み

<本丸の下>

あの先端も何らかの役割を果たしていたのでしょう。左手の斜面のすぐ上は本丸です。ということは腰曲輪でしょうか?休んだからこそ見つけられた城のなごりです

そして山頂

<本丸跡>

石壇の上は秋田家祖先尊霊の石碑

<段差>

降った先は旧二ノ丸

<旧二ノ丸>

二ノ丸跡と記された標識がありますが、正確に言うと中世の二ノ丸です。近世城郭に生まれ変わってからは、段差こそあるものの、本丸と一体になりました。かつて城のシンボルだった御三階櫓が建っていた場所です

以上です

最後に

戊辰戦争について

三春藩はいわゆる奥羽列藩同盟に参加こそしましたが、これは周辺諸藩との関係を考慮したものでした。もともとの立ち位置は尊皇に近かく、新政府軍との対立も望むところではなかったようです。ただ、二本松戦争の直前に新政府軍に降伏したことから、その後の二本松藩の苦闘との対比で、どうしても裏切りのイメージがついてまわります。難しい問題なので、こんなブログでどうこう言うつもりはありませんが、小さな藩ならではの苦しい立場で、最後の最後は藩内に戦火が及ぶことを避けたという評価もあることをご紹介して終わりにしたいと思います。

<続日本100名城>

三春城の廃城は1871年(明治4年)です。中世から明治まで、深い深い歴史の刻まれた三春城は、続日本100名城に選ばれています。

--------■三春城■--------別 名:舞鶴城

築城年:(16世紀初頭)

築城者:(田村義顕)

改修者:松下長綱 他

城 主:田村氏・松下氏

加藤氏・秋田氏

廃城年:1871年(明治4)

[福島県田村郡三春町]

■参考及び出典

・Wikipedia:2022/3/12

・現地説明板

・三春町ホームページWeb資料館

(政宗の三春城入城)

https://www.town.miharu.fukushima.jp/site/rekishi/05-masamune.html お城巡りランキング

お城巡りランキング