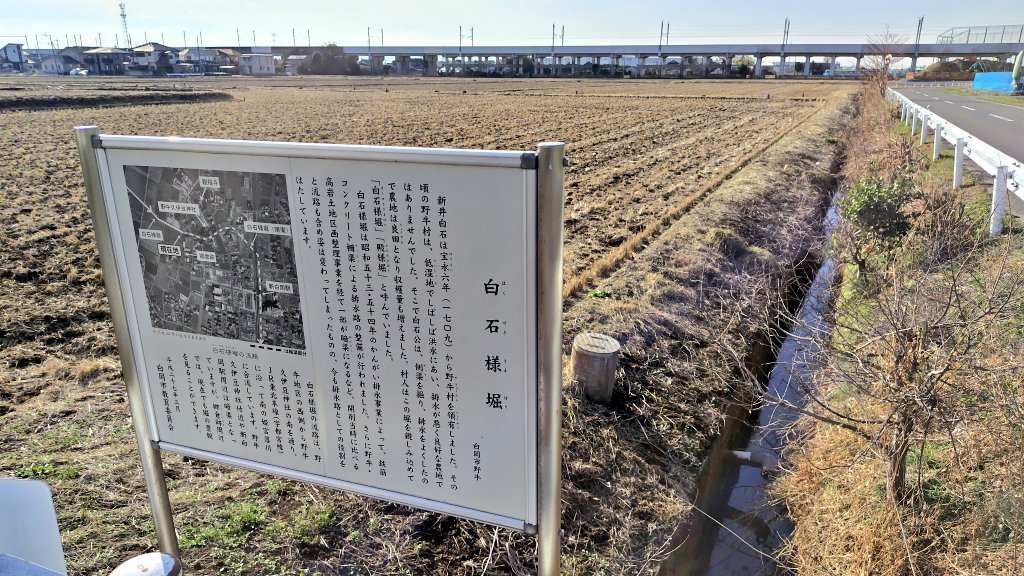

ここは大構の遺構として知られる場所です。都市化にともない、街なかの堀は埋められ土塁もほとんどが取り崩されましたが、ここだけは残っています。

コンクリで固められていますが、この高低差は土塁のなごりです。土塁上に愛宕神社があることで、取り崩されなかったのでしょう。

土塁をかすめるように東武野田線の電車が通過します。

ここまでは、当ブログで以前投稿させて頂いた内容と同じす。下にリンクを貼っておきますので、よかったらのぞいてみて下さい。

投稿:2020年05月30日

タイトル:岩槻大構のなごり

『→記事へすすむ』

さて

今回は愛宕神社を通り過ぎで、踏切を渡った先のお話です。

まずは、岩槻城の構造をもう一度確認したいと思います。

<縄張り図>

[出典:岩槻城址公園説明板]

北側には川、そして本丸などを取り囲む巨大な沼が目を引きますね。今回の焦点は南側。城下に設けられた大構の堀です。

<縄張り図拡大>

愛宕神社付近を拡大しました。神社のすく脇に大構の堀が設けられていますね。

<堀跡>

堀跡がそのままこの道ということになります。右手が大構の内側、左側は外側です。

ではまっすぐ進むことにします。

堀は埋められ道となり、右手歩道が暗渠、つまり水の通り道となっています。

なんのへんてつも無い道、そして暗渠の歩道

ただよく見ると、道路の左右で住宅の出入り口の高さが異なります。

道の右側は少しだけ段差が確保されています。そのまま、建物の基礎部分も高くなっています。

こちらも

こちらも

高さが維持されている側が大構の内側です。つまり、古くは堀とセットの土塁が設けられていたということになります。愛宕神社付近のような明確な遺構は確認できませんが、この僅かな高さも、土塁のなごりなのかもしれませんね。

土地が高くなっているのは、歩道が暗渠(地下に埋設された水路)であることと無関係ではないかもしれません。ただ暗渠そのものが堀のなごりと言えるので、どちらにしても、岩槻城大構のなごりだと思えました。

ということで

堀跡の道の片側だけが、やや高くなっているというお話でした。

今回の投稿は、街探索のお仲間で岩槻にかなり詳しい『いこ〜』さんにヒントをもらい、一人で現地確認してきた結果です。今度は当ブログがヒントとなり、現地で似たような思いをする人がいれば嬉しいです。

拙ブログにお付き合い頂き、ありがとうございました。

<愛宕神社裏手の土塁>

■訪問:岩槻愛宕神社付近

[埼玉県さいたま市岩槻区本町]

お城巡りランキング