新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2018年08月19日

隣地に入らずフェンスの横板を貼る方法【ウッドフェンスの作り方5】

ウッドフェンスの横板を貼る方法をご紹介。

お隣さんの土地に立ち入ることなく作ることができるので、お勧め。

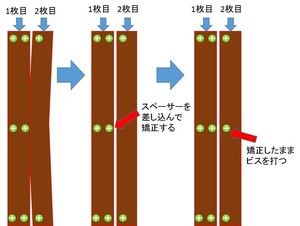

フェンス用の支柱が立て終わると、いよいよ横板の設置。

基本的なハードウッドを切断するとか、下穴を開けるといった作業は、ウッドデッキ制作の中で説明しているので、ここではウッドフェンス特有の手順だけ紹介。

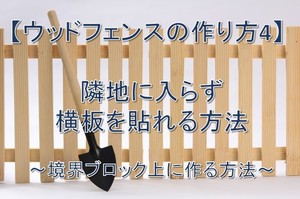

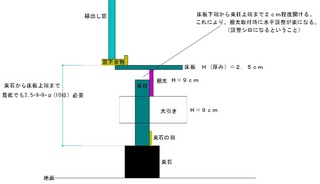

まず、支柱のデザインは、写真のようなものを前提に説明。

(ただの横板の場合には、支柱を立ててしまえば、あとは板を張るだけなので、特に説明することもないので。)

まず、支柱を立てる前に、支柱にひと手間加えておく。

それは、図の中で「受板」と書いた支柱に沿って、支柱の背後側に設置する板を付ける作業。

この板を付けることで、立体的なフェンスを隣地に入らずに作ることが可能となる。

支柱の長さは、【(イ)横板の高さ×枚数+(ロ)必要に応じて設定する隙間×隙間の数+(ハ)コンクリートブロックに刺す部分の長さ】なので、受板の長さは、(イ)+(ロ)の長さとなる。

そして、この受板を付けた支柱を、受板が隣地側になるように設置。

横板は、手前側にくる横板(図の中の濃い青色の板)は普通に支柱に固定していけばよいだけだけれど、奥側の横板(図の中の水色の板)は支柱の奥の受板に固定していく。

奥側の横板は、支柱の間隔毎に切断しなければいけないので、少々面倒だけれど、この方法であれば、例えば、お隣のフェンスが既に設置されていて、向こう側から作業できない場合や、お隣との関係が悪くて、こちら側からしか作業できないような場合でも、少し立体感のあるフェンスを作ることが可能となる。

仮に、作るときはこちらのフェンスだけでも、後に向こう側にもフェンスができた場合でも、手前側から解体したり、修理したりできるのがこの作り方のメリット。

お隣さんの土地に立ち入ることなく作ることができるので、お勧め。

フェンス用の支柱が立て終わると、いよいよ横板の設置。

基本的なハードウッドを切断するとか、下穴を開けるといった作業は、ウッドデッキ制作の中で説明しているので、ここではウッドフェンス特有の手順だけ紹介。

まず、支柱のデザインは、写真のようなものを前提に説明。

(ただの横板の場合には、支柱を立ててしまえば、あとは板を張るだけなので、特に説明することもないので。)

まず、支柱を立てる前に、支柱にひと手間加えておく。

それは、図の中で「受板」と書いた支柱に沿って、支柱の背後側に設置する板を付ける作業。

この板を付けることで、立体的なフェンスを隣地に入らずに作ることが可能となる。

支柱の長さは、【(イ)横板の高さ×枚数+(ロ)必要に応じて設定する隙間×隙間の数+(ハ)コンクリートブロックに刺す部分の長さ】なので、受板の長さは、(イ)+(ロ)の長さとなる。

そして、この受板を付けた支柱を、受板が隣地側になるように設置。

横板は、手前側にくる横板(図の中の濃い青色の板)は普通に支柱に固定していけばよいだけだけれど、奥側の横板(図の中の水色の板)は支柱の奥の受板に固定していく。

奥側の横板は、支柱の間隔毎に切断しなければいけないので、少々面倒だけれど、この方法であれば、例えば、お隣のフェンスが既に設置されていて、向こう側から作業できない場合や、お隣との関係が悪くて、こちら側からしか作業できないような場合でも、少し立体感のあるフェンスを作ることが可能となる。

仮に、作るときはこちらのフェンスだけでも、後に向こう側にもフェンスができた場合でも、手前側から解体したり、修理したりできるのがこの作り方のメリット。

境界ブロックを活用したフェンス支柱の立て方【ウッドフェンスの作り方4】

ハードウッドを使用したウッドフェンスDIYのキモとなる支柱の立て方はどうしたらいいのか?

よくある二段程の境界ブロックを活用した方法をご紹介。

ウッドフェンスの支柱の立て方は、ネットや雑誌で調べるとわかると思うけれど、土に直接埋めたり、金具を使って立てたり、色々な方法がある。

簡単に倒れないようにいろいろな工夫の仕方があるのだけれど、自分が今まで設置したのは戸建て住宅によくある境界線沿いに1段積まれたコンクリートブロックを利用した。

同じ環境の人もいると思うので、その方法を紹介しようと思う、

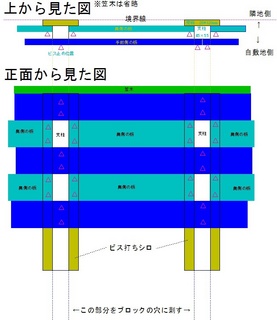

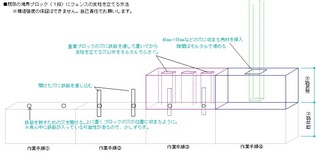

簡単にいうと、既存の境界ブロックの上にもう1段コンクリートブロックを設置して、そのコンクリートブロックの穴に支柱を差し込む作り方。

こうして紹介しておいてなんだけれど、フェンスはある程度の風圧に耐える必要があるもの。

倒れたり、風で飛んだりしたら周りのお宅を壊したり、人に怪我をさせてしまうので、自己責任で対応できる範囲の高さのフェンスを自分の敷地内に可能な限りガッチリと自己責任で作るということは常にこころがけておく必要があると思う。

ちなみに、自分の場合は、支柱の長さ1.5m位で、支柱の間隔1.2mくらいで制作。

台風の影響が凄い沿岸部に立地していて、東日本大震災も経験したけれど、今のところ全く問題は生じていない。

自分がやっている方法を図面にしてみたので、そちらを参照していただくといいのだけれど、作業手順は以下のとおり。

①ブロックに穴を空ける

②穴に鉄筋を入れる

③ブロックを積む

④ブロックの穴を塞ぐ

⑤支柱を立てる

⑥モルタルの固まるのを待つ

今まで、この作り方で何回もフェンスを作ったけれど、一度、トリスタニアという、とても膨張収縮の大きいとされる木材を支柱に使用したとき、その収縮の影響で、ブロックにひびが入ってしまったことがある。

ウリンもそれなりに収縮があるようだけれど、ウリンで作ったときは大丈夫だった。

そういう意味では、これが完全な方法とはちょっと言い切れないので、ほかの方法も調べて、選択肢の一つと考えていただければと思う。

ちなみに、私は、こうしてコンクリートブロックを2段に積んだ後で、表面に接着力を高めたモルタルを塗りつけて、平滑にした上で、シーラーを塗り、白いペンキを塗っている。

こうすると、コンクリートブロックとは思えないいい感じになると自己満足しているので、ご参考まで。

よくある二段程の境界ブロックを活用した方法をご紹介。

ウッドフェンスの支柱の立て方は、ネットや雑誌で調べるとわかると思うけれど、土に直接埋めたり、金具を使って立てたり、色々な方法がある。

簡単に倒れないようにいろいろな工夫の仕方があるのだけれど、自分が今まで設置したのは戸建て住宅によくある境界線沿いに1段積まれたコンクリートブロックを利用した。

同じ環境の人もいると思うので、その方法を紹介しようと思う、

簡単にいうと、既存の境界ブロックの上にもう1段コンクリートブロックを設置して、そのコンクリートブロックの穴に支柱を差し込む作り方。

こうして紹介しておいてなんだけれど、フェンスはある程度の風圧に耐える必要があるもの。

倒れたり、風で飛んだりしたら周りのお宅を壊したり、人に怪我をさせてしまうので、自己責任で対応できる範囲の高さのフェンスを自分の敷地内に可能な限りガッチリと自己責任で作るということは常にこころがけておく必要があると思う。

ちなみに、自分の場合は、支柱の長さ1.5m位で、支柱の間隔1.2mくらいで制作。

台風の影響が凄い沿岸部に立地していて、東日本大震災も経験したけれど、今のところ全く問題は生じていない。

自分がやっている方法を図面にしてみたので、そちらを参照していただくといいのだけれど、作業手順は以下のとおり。

①ブロックに穴を空ける

既存のコンクリートブロックに2カ所、鉄筋を縦に刺すための穴を開ける。

この際使用するのは振動ドリル。

穴を開ける場所は、上に置くコンクリートブロックの穴(3箇所)のうち、支柱を立てない2カ所の穴の範囲内にする必要がある。

②穴に鉄筋を入れる

①で開けた穴に、ホームセンターで買った鉄筋を刺す。

私は、2~3mある長い鉄筋をホームセンター(コーナン)で数百円で買って、お店の作業コーナーで鉄鋼用の丸鋸?で20センチ程度にカットして使っている。

③ブロックを積む

2段目に積むコンクリートブロックの穴に②で刺した鉄筋が入るように積む。

④ブロックの穴を塞ぐ

積んだコンクリートブロックの支柱が入る穴以外の穴をモルタルで塞ぐ。

このとき、まじめに全部モルタルで埋めると大変な量が必要になるので、適当に砕石をまぜたり(コンクリート状態)している。

⑤支柱を立てる

支柱を立てるために開けておいたコンクリートブロックの穴に支柱を垂直に立てて、隙間にモルタルを流し込む。

狭いところに流し込むので、モルタルは少し水分多めにしておく。

このとき、いきなりモルタルだけだと支柱がぐらつく場合には、固定するために、隙間に少量の砕石を落として動かないようにしてから、モルタルを流し込む。

⑥モルタルの固まるのを待つ

あとは、半日程度、固まるのを待って完成です。

今まで、この作り方で何回もフェンスを作ったけれど、一度、トリスタニアという、とても膨張収縮の大きいとされる木材を支柱に使用したとき、その収縮の影響で、ブロックにひびが入ってしまったことがある。

ウリンもそれなりに収縮があるようだけれど、ウリンで作ったときは大丈夫だった。

そういう意味では、これが完全な方法とはちょっと言い切れないので、ほかの方法も調べて、選択肢の一つと考えていただければと思う。

ちなみに、私は、こうしてコンクリートブロックを2段に積んだ後で、表面に接着力を高めたモルタルを塗りつけて、平滑にした上で、シーラーを塗り、白いペンキを塗っている。

こうすると、コンクリートブロックとは思えないいい感じになると自己満足しているので、ご参考まで。

フェンス最適ハードウッドはウリン?バツー?【ウッドフェンスの作り方3 】

ウッドフェンスをDIYするときに使うハードウッド(樹種)は何がいいのか?

よく考えてからベストな選択をしたいところ。

自分の場合、ウッドフェンスDIYの材料選びも、ウッドデッキと同様に、2度は作りたくないという考え方の下、ハードウッドを採用している。

ハードウッドにもいろいろな種類があるわけだけれど、ウッドデッキDIYと同様に、部位によって部材は変えてよいと思う。

それでも、間違いなく施工後も美しいのは、ウリンかイペ。

写真では美しく見えないのが残念だけれど、この写真は、横板がウリン、屋根部分はイペを使用したもの。

実物は、ウリンの独特の深い色合いと、質感で高級感がある。イペもウリン同様かそれ以上に美しい。

特に時間が経過した後に他のハードウッドとの差は大きくなってくる。

ウッドフェンスの耐久性と見栄えを総合的に考えれば、全部の部材をウリンかイペにするのがベストには違いない。

でもいかんせんウリンかイペはお値段も高い。

あとは、ネットや雑誌などで常々言われるように、この2種類はハードウッドの中でもかなり硬い方の部類のため、施工に少し慎重さを要することになるのは間違いない。

イペはウリンよりも更に硬い印象。

あとは、ウリン は特に、赤っぽい樹液が多く出る。

は特に、赤っぽい樹液が多く出る。

よくネット通販業者のサイトを見ると、しばらくすると出なくなる、という風に書いてあるけれど、あれはちょっとセールストークが入っているのではないかと思う。

経験上、7~8年経過しても雨が降るたびに薄い紅茶色の樹液が出て、白い壁が下にあるような場所で使えば渋のような汚れがつく。

それだけのポリフェノールが含まれているからこその耐久性でもあるのだろうけれど。

床面が白いところとか、白い外壁とか、汚れて困るような場所では、あえてウリン は避けたほうが無難だと思う。

は避けたほうが無難だと思う。

漂白剤を使うときれいに落ちる場合もあるけれど、素材によってはそうでもないこともある。

一応、私がこれまでの経験からお勧めするのは、特に耐久性を必要とする支柱は耐久性を考慮してウリン 、横板はハードウッドの中でも比較的加工しやすく耐久性もそれなりにあるセランガンバツかイタウバとすること。

、横板はハードウッドの中でも比較的加工しやすく耐久性もそれなりにあるセランガンバツかイタウバとすること。

※従来はセランガンバツ一押しをしていたけれど、近年は耐久性、手触りともに優れているイタウバの在庫やサイズが豊富で、低価格で購入できるようになっているので、選択肢に加えた。

ウッドフェンスの場合、ウッドデッキの床下とは違い、フェンスの支柱も外から見える状態で仕上がるため、材料を使い分けることによって色の違いが気になるところかもしれないけれど、色は、時間が経つとともにともに汚れや経年変化でシルバーグレーに変色していくので、半年、1年ほどでほとんど気にならなくなる。

横板をウリンにしない理由は、節約と加工性のほかに、もう一つあり、少しでも上のほうが軽いほうが崩壊の危険が少ないため。

ウリン(やイペ)とセランガンバツやイタウバ では、重さが結構違う。

では、重さが結構違う。

実際の重さを見てみると、

ウリン 20×105×2000 4.2kg

20×105×2000 4.2kg

セランガンバツ 20×105×2000 3.9kg

20×105×2000 3.9kg

(イタウバも3.9kg)

となっていて、ウリン のほうがセランガンバツ

のほうがセランガンバツ より12%ほど重たい。

より12%ほど重たい。

また、1人で施工することを前提とするので、作業上も軽いに越したことはない。(もちろん、クランプをうまく使えば、ウリンだって十分に1人で作れるけど。)

フェンスは、横板にはそれほど大きな力が加わるものでもないし、常に水につかるような状態でもないのだから、そこまでウリン やイペ

やイペ にするのは、よほど見かけ状の美しさに完璧を求めるような場合でなければ、オーバースペックなのではないかと個人的には思う。

にするのは、よほど見かけ状の美しさに完璧を求めるような場合でなければ、オーバースペックなのではないかと個人的には思う。

ちなみに、ここでは横板にセランガンバツ とイタウバを挙げたけれど、サイプレスなどウリンとの色の差が大きいものでなければハードウッドといわれるものならば基本的にはどれでも大丈夫ではないかと思うので、手触りとか、色味とか、比べて自由な発想で楽しく作るといいのだはないかと思う。

とイタウバを挙げたけれど、サイプレスなどウリンとの色の差が大きいものでなければハードウッドといわれるものならば基本的にはどれでも大丈夫ではないかと思うので、手触りとか、色味とか、比べて自由な発想で楽しく作るといいのだはないかと思う。

よく考えてからベストな選択をしたいところ。

自分の場合、ウッドフェンスDIYの材料選びも、ウッドデッキと同様に、2度は作りたくないという考え方の下、ハードウッドを採用している。

ハードウッドにもいろいろな種類があるわけだけれど、ウッドデッキDIYと同様に、部位によって部材は変えてよいと思う。

それでも、間違いなく施工後も美しいのは、ウリンかイペ。

写真では美しく見えないのが残念だけれど、この写真は、横板がウリン、屋根部分はイペを使用したもの。

実物は、ウリンの独特の深い色合いと、質感で高級感がある。イペもウリン同様かそれ以上に美しい。

特に時間が経過した後に他のハードウッドとの差は大きくなってくる。

ウッドフェンスの耐久性と見栄えを総合的に考えれば、全部の部材をウリンかイペにするのがベストには違いない。

でもいかんせんウリンかイペはお値段も高い。

あとは、ネットや雑誌などで常々言われるように、この2種類はハードウッドの中でもかなり硬い方の部類のため、施工に少し慎重さを要することになるのは間違いない。

イペはウリンよりも更に硬い印象。

あとは、ウリン

よくネット通販業者のサイトを見ると、しばらくすると出なくなる、という風に書いてあるけれど、あれはちょっとセールストークが入っているのではないかと思う。

経験上、7~8年経過しても雨が降るたびに薄い紅茶色の樹液が出て、白い壁が下にあるような場所で使えば渋のような汚れがつく。

それだけのポリフェノールが含まれているからこその耐久性でもあるのだろうけれど。

床面が白いところとか、白い外壁とか、汚れて困るような場所では、あえてウリン

漂白剤を使うときれいに落ちる場合もあるけれど、素材によってはそうでもないこともある。

一応、私がこれまでの経験からお勧めするのは、特に耐久性を必要とする支柱は耐久性を考慮してウリン

※従来はセランガンバツ一押しをしていたけれど、近年は耐久性、手触りともに優れているイタウバの在庫やサイズが豊富で、低価格で購入できるようになっているので、選択肢に加えた。

ウッドフェンスの場合、ウッドデッキの床下とは違い、フェンスの支柱も外から見える状態で仕上がるため、材料を使い分けることによって色の違いが気になるところかもしれないけれど、色は、時間が経つとともにともに汚れや経年変化でシルバーグレーに変色していくので、半年、1年ほどでほとんど気にならなくなる。

横板をウリンにしない理由は、節約と加工性のほかに、もう一つあり、少しでも上のほうが軽いほうが崩壊の危険が少ないため。

ウリン(やイペ)とセランガンバツやイタウバ

実際の重さを見てみると、

ウリン

セランガンバツ

(イタウバも3.9kg)

となっていて、ウリン

また、1人で施工することを前提とするので、作業上も軽いに越したことはない。(もちろん、クランプをうまく使えば、ウリンだって十分に1人で作れるけど。)

フェンスは、横板にはそれほど大きな力が加わるものでもないし、常に水につかるような状態でもないのだから、そこまでウリン

ちなみに、ここでは横板にセランガンバツ

タグ:フェンス

フェンスは自分の土地に作りましょ!【ウッドフェンスの作り方2 】

フェンスを作る場所は微妙な場所なことが多いので、つまらないトラブルにならないように気をつけたい!

フェンスをDIYで作る場所に関して注意するべきポイントは?

そもそもの話として、どこに、フェンスを作るか?

道路沿い、とか、隣の家との間、とか、それは当たり前のこと。

もう少し細かい点にフォーカス。

よくヤフーの知恵袋などをみていると、お隣の土地との境界線上に作るものと思っている人が多いように見受けられる。

隣の家の敷地との区切りとして作るのだから自分の敷地だけに作るのは不公平、と思うのかもしれない。

もちろん、お隣さんと話しあいがついて、境界線上に作ることになれば、それはそれで結構なだけれど、境界線上に作らなければいけないということでは決してない。

むしろそうすべきでない。

なぜ、そのようなフェンスを境界線の上に作ろうなんて発想になる人がいるのかというと、昔は境界線上にお隣さん同士が費用を折半して作る場合が多かったことと、民法の中に、以下のような規定があることが理由と思われる。

でも、そうではない。

これは、「境界線上に作る場合のルール」を決めているだけなのであって、そもそも、お隣さん同士が話し合いの上で、「境界線上にフェンスを作りましょう」という前提になっていないときには、関係のないルール。

昔のように、隣近所の付き合いが深く、簡単に土地建物が売り買いされて、所有者が変わることを前提としていなかった頃は、仲のいい隣人同士折半でフェンスを作るのは合理的だったのかもしれない。

また、フェンスや仕切り自体のデザインにもこだわりがなくて、ただの壁が両方の敷地の中にあって向かい合ってるのも無駄なだけ、ということもあったかもしれない。

でも、土地、建物の売り買いが当然で、いつどんな人が隣人になるか分からない今の世の中では、仮に今の隣人との話がまとまったとしても、境界線上には作るべきではないと個人的には思う。

自分の家は自分の好きなデザインのフェンスや塀で囲むほうがトータルでの価値も上がると思う。

さらに、フェンスは長い年月の間に傾いたり、地震やアクシデントで壊れたりすることがある。

そのとき、話のできる隣人である保証はどこにもない。

仕事柄、土地の売り買いの場面を見てきたけれど、古い家のある土地にフェンスがあると、大抵、どちらか一方、又は双方が、自分の敷地の中に自分が立てたもの=フェンスがあるのは自分の敷地、と主張してモメる。

そうなると、地積測量図があっても、境界標があっても、公な土地の境目が分かるだけで、隣合う当事者(私人)間の所有権の境目と絶対一致するとは言えないから、答えのない迷宮入りしてしまう。

また、世代がかわってしまったお隣が土地を売るときになって、勝手にこちらが境界線上に作ったものだからどかせ、とか、売るときに新しいものにするから、費用を一部負担しろなどと一方的に要求されることもあり得る。

一時の節約やケチ心のために費用の折半目当てに厄介ごとの火種を抱え込むのはやめた方が利口だと思う。

そんな訳で、自分の土地の中(敷地内)に収まるように、自分の土地側から、お隣に入らずにフェンスを施工できる方法で作るのが今日的には良いのではないだろうかと思う。

フェンスをDIYで作る場所に関して注意するべきポイントは?

そもそもの話として、どこに、フェンスを作るか?

道路沿い、とか、隣の家との間、とか、それは当たり前のこと。

もう少し細かい点にフォーカス。

よくヤフーの知恵袋などをみていると、お隣の土地との境界線上に作るものと思っている人が多いように見受けられる。

隣の家の敷地との区切りとして作るのだから自分の敷地だけに作るのは不公平、と思うのかもしれない。

もちろん、お隣さんと話しあいがついて、境界線上に作ることになれば、それはそれで結構なだけれど、境界線上に作らなければいけないということでは決してない。

むしろそうすべきでない。

なぜ、そのようなフェンスを境界線の上に作ろうなんて発想になる人がいるのかというと、昔は境界線上にお隣さん同士が費用を折半して作る場合が多かったことと、民法の中に、以下のような規定があることが理由と思われる。

(囲障の設置及び保存の費用)これを読むと、フェンスは境界線の上に費用折半で作るのが当たり前かのような誤解を生むのかもしれない。

第226条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

(相隣者の一人による囲障の設置)

第227条 相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

(囲障の設置等に関する慣習)

第228条 前3条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

でも、そうではない。

これは、「境界線上に作る場合のルール」を決めているだけなのであって、そもそも、お隣さん同士が話し合いの上で、「境界線上にフェンスを作りましょう」という前提になっていないときには、関係のないルール。

昔のように、隣近所の付き合いが深く、簡単に土地建物が売り買いされて、所有者が変わることを前提としていなかった頃は、仲のいい隣人同士折半でフェンスを作るのは合理的だったのかもしれない。

また、フェンスや仕切り自体のデザインにもこだわりがなくて、ただの壁が両方の敷地の中にあって向かい合ってるのも無駄なだけ、ということもあったかもしれない。

でも、土地、建物の売り買いが当然で、いつどんな人が隣人になるか分からない今の世の中では、仮に今の隣人との話がまとまったとしても、境界線上には作るべきではないと個人的には思う。

自分の家は自分の好きなデザインのフェンスや塀で囲むほうがトータルでの価値も上がると思う。

さらに、フェンスは長い年月の間に傾いたり、地震やアクシデントで壊れたりすることがある。

そのとき、話のできる隣人である保証はどこにもない。

仕事柄、土地の売り買いの場面を見てきたけれど、古い家のある土地にフェンスがあると、大抵、どちらか一方、又は双方が、自分の敷地の中に自分が立てたもの=フェンスがあるのは自分の敷地、と主張してモメる。

そうなると、地積測量図があっても、境界標があっても、公な土地の境目が分かるだけで、隣合う当事者(私人)間の所有権の境目と絶対一致するとは言えないから、答えのない迷宮入りしてしまう。

また、世代がかわってしまったお隣が土地を売るときになって、勝手にこちらが境界線上に作ったものだからどかせ、とか、売るときに新しいものにするから、費用を一部負担しろなどと一方的に要求されることもあり得る。

一時の節約やケチ心のために費用の折半目当てに厄介ごとの火種を抱え込むのはやめた方が利口だと思う。

そんな訳で、自分の土地の中(敷地内)に収まるように、自分の土地側から、お隣に入らずにフェンスを施工できる方法で作るのが今日的には良いのではないだろうかと思う。

タグ:フェンス

フェンスのデザインは?【ウッドフェンスの作り方1】

高耐久ハードウッドでウッドフェンスをDIYすることにしたのはいいけど、どんなデザインがあるのか?

ウッドフェンスをDIYするのも、ウッドデッキをDIYするのも技術的には大差ない。

どうせなら自宅の周りや、ウッドデッキの周りを自分の好きなデザインの、腐りにくいハードウッドのフェンスで囲うのも良いのではないかと思う。

自宅を新築したとき、外構は、駐車スペース2台文の土間コンクリートと、機能門柱を頼んだのと、勝手に境界部分に設置された地表に1段出たブロック以外は、全て自分でデザインしてリーベなどのネット通販で材料を購入してDIYで施工した。

フェンスのデザインは色々。

板をフラットに横方向に張るタイプや

同じ横板だけれど、凹凸をつけたタイプ

それと、縦に板を貼るタイプ。

自分は横板しか作ったことがないけれど、縦でも同じように板をフラットにするか、凹凸をつけるかのバリエーションがある。

また、目隠し要素を重視するかどうか、風の強い場所かどうかで、板の間隔や、フェンスの高さを決めることになる。

私が気に入っているのは、横板に凹凸を付けて張るタイプ。

このフェンスの良いところは、立体的なところ。

ともすると牧場のようになりそうなウッドフェンスに、すこし洗練された印象を加えられる。

また、正面から見ると横板に隙間がなく、目隠し効果が高いにもかかわらず、日差しが入ったり、風が通ったりと、機能的にもすぐれているから。

単に横板を張るよりも、手間がかかるけれど、オススメなので、このフェンスの作り方を説明することにしたい。

この作り方ができるなら、他の作り方は簡単なので参考に見てみてほしい。

ウッドフェンスをDIYするのも、ウッドデッキをDIYするのも技術的には大差ない。

どうせなら自宅の周りや、ウッドデッキの周りを自分の好きなデザインの、腐りにくいハードウッドのフェンスで囲うのも良いのではないかと思う。

自宅を新築したとき、外構は、駐車スペース2台文の土間コンクリートと、機能門柱を頼んだのと、勝手に境界部分に設置された地表に1段出たブロック以外は、全て自分でデザインしてリーベなどのネット通販で材料を購入してDIYで施工した。

フェンスのデザインは色々。

板をフラットに横方向に張るタイプや

※このフェンスの材料はウリン

同じ横板だけれど、凹凸をつけたタイプ

それと、縦に板を貼るタイプ。

自分は横板しか作ったことがないけれど、縦でも同じように板をフラットにするか、凹凸をつけるかのバリエーションがある。

また、目隠し要素を重視するかどうか、風の強い場所かどうかで、板の間隔や、フェンスの高さを決めることになる。

私が気に入っているのは、横板に凹凸を付けて張るタイプ。

このフェンスの良いところは、立体的なところ。

ともすると牧場のようになりそうなウッドフェンスに、すこし洗練された印象を加えられる。

また、正面から見ると横板に隙間がなく、目隠し効果が高いにもかかわらず、日差しが入ったり、風が通ったりと、機能的にもすぐれているから。

単に横板を張るよりも、手間がかかるけれど、オススメなので、このフェンスの作り方を説明することにしたい。

この作り方ができるなら、他の作り方は簡単なので参考に見てみてほしい。

タグ:フェンス

2018年08月06日

通販でハードウッド購入のメリット

色々なものがネット通販で買える時代になり、便利になったと思うけれど、その中でも重たいハードウッドのウッドデッキ材がネットショップで買えるのはスゴい!便利!

ウッドデッキをDIYしようと思っても、ハードウッドをホームセンターで買って自分で運ぶとなると、かなり大変。

ただでさえ重たいハードウッドが大量に必要なのだから、全て自分一人で運ぶとなると、DIYにはげむ中年世代(が多いでしょう)の腰にダメージを与えるのは必至。

でもネットショップで、買えば、Amazonでお買い物したのと同じように、数日で玄関前に届いてくれる。

大抵はホームセンターに陳列されているものより、高品質。

さらに、希望のサイズにカットしてくれるありがたいサービスまである。

ハードウッドが自分に扱えるか心配な場合は、サンプルを送ってくれるところもある。

是非、ハードウッドでウッドデッキをする場合は、ネットショップを活用することをお薦めしたい!

自分が使ったことのあるショップを感想も含めて紹介している記事も参考にどうぞ。

ウッドデッキをDIYしようと思っても、ハードウッドをホームセンターで買って自分で運ぶとなると、かなり大変。

ただでさえ重たいハードウッドが大量に必要なのだから、全て自分一人で運ぶとなると、DIYにはげむ中年世代(が多いでしょう)の腰にダメージを与えるのは必至。

でもネットショップで、買えば、Amazonでお買い物したのと同じように、数日で玄関前に届いてくれる。

大抵はホームセンターに陳列されているものより、高品質。

さらに、希望のサイズにカットしてくれるありがたいサービスまである。

ハードウッドが自分に扱えるか心配な場合は、サンプルを送ってくれるところもある。

是非、ハードウッドでウッドデッキをする場合は、ネットショップを活用することをお薦めしたい!

自分が使ったことのあるショップを感想も含めて紹介している記事も参考にどうぞ。

タグ:ネットショップ

2018年07月04日

床板貼りはウッドデッキDIY のお楽しみ【作業14】

ウッドデッキのDIY作業もいよいよ大詰めの作業工程へ突入。

これがウッドデッキDIY最後の工程、床板貼り。

床板を一枚一枚貼っていくこの作業は、ゴールが見えてくることもあって、とても楽しい、ウッドデッキDIYで一番楽しい作業と言われるのだけれど、同時に一番大切な作業。

ここまで来たら、少しでも早くウッドデッキを仕上げて、家族に見せたり、子供を遊ばせたりしたくなるのだけれど、そのはやる気持ちをグッとおさえて、しっかり慎重に仕上げたいところ。

なんせ、作業としては最後だけれど、よりによってそこがウッドデッキの中で1番目に付くところ。その仕上がりがウッドデッキの評価を左右してしまう。

しかもウッドデッキはどうしても素足で歩く(歩きたくなる)場面が出てくるので、いい加減な仕上げにするとけがのもとにもなりかねない。

前置きが長くなったけれど、作業の説明。

まず、ウッドデッキの1番端の板を貼る。

そして、板と板の間隔は設計の時に見込んだ寸法を開ける。

これは板の膨張による板同士の干渉を避けるためのもの。

そもそも板自体、ぴったり誤差なく同じ寸法というわけでもないので、あまり神経質になる必要はなく、2~3mmの適当な厚みのものをスペーサーとしてはさみながら作業していけばそれでよいと思う。

私の場合は、スペーサーとして、その厚みの写真のようなL型金物などを2箇所くらい挟んで開けている。

ウッドデッキの床板を根太に固定するのに使うビスは各根太に対して2本ずつ使用。

確実に下穴を開けて、皿取りして、ネジ頭を確実に床面より低い位置に収めて行くことが必要。

ここで使うビスだけは本当に堅木専用のビスにすべき。私は必ず錐込隊長を使っている。

これなら、多少下穴が短くなったり狭くても全然大丈夫。

極端な話、ウリンでも皿取りせずにきれいにおさめるできる。折れることも、ネジ山がなくなることもないので、作業がはかどる。

そして、ウッドデッキの床板貼り作業で1番厄介なのが、板の反りや曲がりの矯正。

通販で買って送られてきたばかりのハードウッドの板でも、多少の歪みはあるので、ただそのまま貼ったのでは、床板の間隔が不揃いになってしまう。

具体的な作業としては、まず、1枚目の床板は基準とするためになるべく真っ直ぐなものを選んで貼る。

貼るときは、まず床板の両端を本来、板がまっすぐならここ、という場所に一本ずつビス止め。

そして、真ん中を、バールなどで押さえて矯正しながら、その形を維持するように自在クランプで固定。

そして、その固定したまま下穴を開けて、ビスで固定する。

もし、板の曲がりや反りが、板の半分より先だけにあって、手前半分はまっすぐに近いようなときは、まっすぐほうを手前にもってきて、手前2箇所など、まっすぐなところまでを先にビスで固定してから、先端の曲がっている部分をバールなどで矯正して、やはり クランプ

とにかく、ここでは力と頭と< クランプ

完成度の高いウッドデッキにするため、この作業は最後のがんばりどころ。

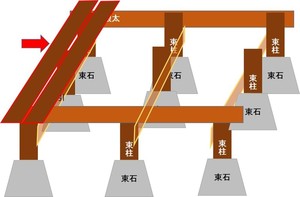

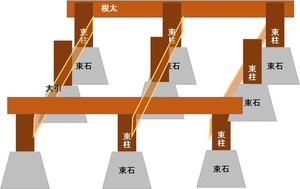

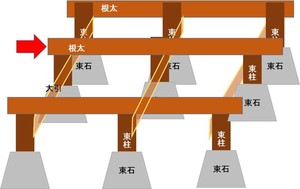

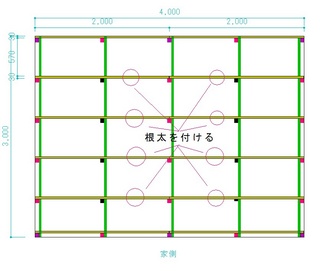

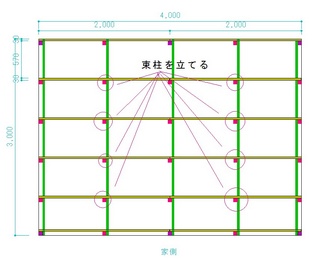

残りの根太と束柱を設置【作業13 】

次は、残りの根太を設置する。

もう、作業的に難しいことはないので、あとは油断してインパクトドライバーや丸ノコの操作ミスやカットミスなどがないように注意するのみ。

自分の場合は完成が近づいてくるとどうも単純なミスが多くなる傾向がある。

▼

そして、続けて残りの束柱を設置する。

さぁ、これで床下の構造部分は完成。

残りはウッドデッキのDIYで最も楽しいとされる床板貼りのみ。

2018年04月15日

2m×4mのウッドデッキをセランガンバツーでDIYする費用(3店比較)

少し前に、2m×4mのウッドデッキをウリンでDIYする費用を検証したり、DIY制作手順を説明する記事を書いていた。

この度、親戚の家に同じサイズのウッドデッキをDIYで作ることになり、ネットショップでウリンの値段を調べたのだけれど、どうも以前より高い。

円安やウッドデッキDIYの一般化(需要増)?が原因かな・・・

そして、アウトレットなどもほとんどない。あっても名ばかりアウトレットでほとんど安くない。

というわけで、コストダウンを図るため、セランガンバツー

今回は比較的安そうなリーベ、網中木材、サニーウッドの3店で比較してみる。

木材をリーベで買う場合(2018.11時点)

木材代

◆束柱:〔70mm角×高さ400mm(※)〕×20本=8m

※束柱の長さは床面の地上高さに左右されるため想定

〔70mm×70mm×4000mm〕×2本=16,934円

◆床板:〔厚30mm×幅105mm×長2m〕×37本=74m

〔30mm×105mm×3900mm〕×19本=65,531円

◆根太(8本)+大引(5本):〔厚20mm×幅90mm×長2m〕×13本=26m

〔20mm×105mm×3900mm〕×7本=16,093円

◆木材代合計 98,558円(税込・送料別)

★送料(15,580円⇐キロ当たり50円)を含めた合計金額=114,138円

(前回のサニーウッドのウリンで計算した場合は約18万円)

その他必需品代

◆ステンレスビス 6,358円(300本入り×2)

合計

約120,496円

木材を網中木材で買う場合

木材代

◆束柱:〔70mm角×高さ400mm(※)〕×20本=8m

※束柱の長さは床面の地上高さに左右されるため想定

1,480円/m(税別)×8m=11,840円

◆床板:〔厚30mm×幅105mm×長2m〕×37本=74m

960円/m(税別)×74m=71,040円

◆根太:〔厚20mm×幅90mm×長2m〕×8本=16m

550円/m(税別)×16m=8,800円

◆大引:〔厚20mm×幅90mm×長2m〕×5本=10m

550円/m(税別)×10m=5,500円

◆木材代合計 97,180円(税別・送料別)

★送料(20%想定)と税金を含めた合計金額=125,900円

(前回のサニーウッドのウリンで計算した場合は約18万円)

その他必需品代

◆ステンレスビス 6358円(300本入り×2)

合計

約132,258円

木材をサニーウッドで買う場合

木材代

◆束柱:70mm角 400mm(※)×20本=8m

※束柱の長さは床面の地上高さに左右されるため想定

4m材7,090円(税込)×2=14,180円

◆床板:厚30mm×幅105mm×長2m 37本

2,250円/本(税込)×37=83,250円

◆根太:厚20mm×幅90mm×長2m 8本

1,280円/本(税込)×8本=10,240円

◆大引:厚20mm×幅90mm×長2m 5本

1,280円/本(税込)×5本=6,400円

◆木材代合計 114,070円(税込)

※以前のサニーウッドでは2万円以上送料無料だったけれど、今は送料別見積。

★送料(20%想定)と税金を含めた合計金額=136,800円

その他必需品代

◆ステンレスビス 6,358円(300本入り×2)

合計

約143,158円

まとめ

網中木材とサニーウッドの送料は両店とも見積なので、不確定要素あり。

ちなみに、カット無料を謳うサニーウッドは大半の樹種がカット対象外だったりするので、要注意。

タグ:費用

2018年01月09日

3m×4mハードウッドウッッドデッキDIYにかかる費用は?頼むより安い?

ハードウッドを使ってウッドデッキをDIYで作る場合の費用をおおまかに試算してみた。

このブログの最初から、ウッドデッキをDIYすれば、業者に頼むより安い安いと書いてきたけれど、では一体いくらでハードウッドのウッドデッキが造れるのかというのは、知りたいところだと思う。

以下は自分で計算してみる場合。

ウッドデッキDIYにかかる費用は

さらに「これが安いのか」を知るためには専門業者がいくらで作るかという情報が必要。

さすがにここで直接に比較するのはまずそうだし、この試算も大まかなものなので、完全に保証できるものでもない。

それでも、イメージはつかめると思うので、誤解を恐れず試算を示してみたい。

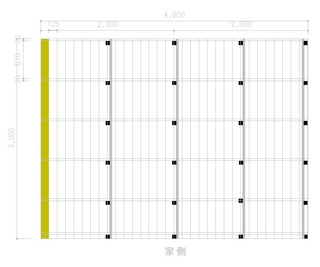

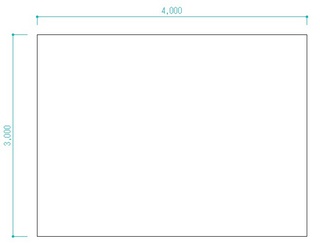

ここでは例として載せた図面の4m×3mサイズを造るとする。

この大きさだとかなり広いほうだと思う。

購入するお店は最大手で、知る限り最安かつ明朗会計のリーベ。

これは、木材を、主な工具、資材まで入れての金額。

ハードウッドでウッドデッキを製作してくれる専門業者であれば、大体この2~3倍くらいはかかるのではないだろうか。(もちろん、工具代は含まず。)

実際にDIYでウッドデッキを作る場合には、見えない束柱、根太などの部分は見た目の悪いアウトレットで調達するとか、ネット通販で安く買える場合が多い短尺サイズなどに置き換えていく節約設計施工をすることでもっと節約できると思う。

例えば、1500mm位の短い材はかなり安く買えるので、3000mmの一本で設計している床材をこれに置き換えていく(代わりに束柱は増える)とか、セールのタイミングを活用するなど、アイデア次第で節約ができるのが、DIYでのウッドデッキ製作の魅力。

あくまでザックリとした試算なので、抜けている項目や、材料費の誤差などあるとは思うけれど、ハードウッドでのウッドデッキ製作費のおおまかな目安としては役にたつのではないかと思う。

このブログの最初から、ウッドデッキをDIYすれば、業者に頼むより安い安いと書いてきたけれど、では一体いくらでハードウッドのウッドデッキが造れるのかというのは、知りたいところだと思う。

以下は自分で計算してみる場合。

ウッドデッキDIYにかかる費用は

①材料の選択(ウリンかセランガンバツか、など)などで、大きく変わってくる。

②大きさ・広さ

③道具の選択(DIY用の低価格のものか、今後も使うことを考えて高価なものを買うか)

④道具の数(楽に作ろうとおもうと、いろいろな便利アイテムがある)

⑤購入するお店

さらに「これが安いのか」を知るためには専門業者がいくらで作るかという情報が必要。

さすがにここで直接に比較するのはまずそうだし、この試算も大まかなものなので、完全に保証できるものでもない。

※写真はイメージです。

それでも、イメージはつかめると思うので、誤解を恐れず試算を示してみたい。

ここでは例として載せた図面の4m×3mサイズを造るとする。

この大きさだとかなり広いほうだと思う。

購入するお店は最大手で、知る限り最安かつ明朗会計のリーベ。

①床板セランガンバツ( 20mm×120mm×3000mm) 32枚×2020円=64,660円

※2019.1.20時点、3000mmの在庫がないため、3900mmの価格から算出

②根太セランガンバツ (20mm×105mm×2100mm) 12枚×1287円=15,440円

③大引セランガンバツ( 20mm×105×3300mm) 5枚×1945円=9,730円

④束柱セランガンバツ〔( 70mm×70mm×3000mm)2枚+( 70mm×70mm×4000mm)1枚〕=21,170円

(①~④小計111,000円+送料概算15,000円=126,000円)

⑤ステンレスビス 5000円

⑥ドリルビット 1000円×5本=5000円

⑦インパクトドライバー 10000円

⑧丸ノコ 8000円

⑨丸ノコ定規 1500円

➉羽根つき束石 500円×10個=5000円

⑪重量ブロック 200円×10個=2000円

⑫その他予備費 10000円

合計約17万円

これは、木材を、主な工具、資材まで入れての金額。

ハードウッドでウッドデッキを製作してくれる専門業者であれば、大体この2~3倍くらいはかかるのではないだろうか。(もちろん、工具代は含まず。)

実際にDIYでウッドデッキを作る場合には、見えない束柱、根太などの部分は見た目の悪いアウトレットで調達するとか、ネット通販で安く買える場合が多い短尺サイズなどに置き換えていく節約設計施工をすることでもっと節約できると思う。

例えば、1500mm位の短い材はかなり安く買えるので、3000mmの一本で設計している床材をこれに置き換えていく(代わりに束柱は増える)とか、セールのタイミングを活用するなど、アイデア次第で節約ができるのが、DIYでのウッドデッキ製作の魅力。

あくまでザックリとした試算なので、抜けている項目や、材料費の誤差などあるとは思うけれど、ハードウッドでのウッドデッキ製作費のおおまかな目安としては役にたつのではないかと思う。

▼18万円のセランガンバツウッドデッキDIY▼

タグ:費用

2018年01月01日

ネット通販でウッドデッキ材調達【作業1】

図面ができて、作りたいハードウッドのウッドデッキのイメージができたら、いよいよ作り始める。

まず、何からすればよいのか?

【作業1】から【作業15】まで順を追って説明。

そもそもハードウッドをDIYなんかで加工できるのか、という中で、進んでいくのは不安なもの。

それでも、やればできると信じて、ある程度、やらなければいけない状況に自らを追い込んではどうだろうか?

知人に相談されて、よくあるパターンが、作りたいウッドデッキのイメージはできて、あとは始めるだけ、といいつつ、ああしようか、こうしようかと思案したまま何冊も本を読み漁り続けて数年が経過。

最後は、やっぱり業者に頼むことにする、という状況。

ひとまず、下の記事などでウッドデッキDIY全体のおおまかな流れを見てもらった上で細かいこと考えたい場合は実際のDIY作業を先に見てもらうのもいいかもしれない。

業者に頼んで沢山お金を払うより、DIYしたほうがいいと言っても、限りある家族などと楽しくウッドデッキを使える時間だって、お金に変えられない価値があると思う。

家族団欒や、子供の遊び場として、いずれは必ず欲しいのに、DIYしようとしたがために、貴重な時間が過ぎて行ってしまうのでは本末転倒なので、そうなるのなら、いっそ、業者に施工を頼むのも選択肢としてありなはず。

前置きが熱く長くなったけれど、まずは着手せざるを得ない状況に自らを追い込む意味も込めて材料のうち、防草シート、砕石、束石、束柱のウリン、根太のセランガンバツ位を揃えてはどうかと思う。

購入方法だけれど、木材はなんと言ってもネット注文が便利かつ高品質が期待できる。

重たいハードウッドがホームセンターとは比べものにならない値段で、作業場所まで搬入してもらえるのだから便利過ぎる。

しかも、以前、アメリカンレッドシダーを使っていた頃、感じたのは、ホームセンターの店頭で買うより、ネット注文のほうが、品質が良いということ。

思うに、客が自分の責任で選んで買うホームセンターでは、節の多いものや、少し割れているものであっても、客が見て選んだ以上、クレームリスクはかなり低いわけですが、店の責任で選んだものを送らなければならず、クレームリスクの高いネット注文のほうが、慎重に良い材料になりがちなのではないだろうか?

最初に購入する範囲は、まとめ買いで送料メリットがあるような場合、床板などもまとめて買う方がいいこともあるかもしれないけれど、保管場所もとるし、雨、日光にさらすと反ったり曲がったりする場合もあるので、基礎製作に必要な範囲でよいと思う。

根太まで買うのは、束柱は根太を付けることで、動かなくなり大枠が見えるようになるので、その後の作業にスムーズに繋げられると考えるから。

注文するとき、多目か少な目か、値段もはるので迷うところだとおもうけれど、失敗のフォローや、細かい造作に端材を使うこともできるので、多目がいいと思う。

一念発起してはじめた作業が、材料不足で中断となるのが嫌で、ホームセンターで高い値段で買うことになったりしても意味がないので。

まず、何からすればよいのか?

【作業1】から【作業15】まで順を追って説明。

そもそもハードウッドをDIYなんかで加工できるのか、という中で、進んでいくのは不安なもの。

それでも、やればできると信じて、ある程度、やらなければいけない状況に自らを追い込んではどうだろうか?

知人に相談されて、よくあるパターンが、作りたいウッドデッキのイメージはできて、あとは始めるだけ、といいつつ、ああしようか、こうしようかと思案したまま何冊も本を読み漁り続けて数年が経過。

最後は、やっぱり業者に頼むことにする、という状況。

ひとまず、下の記事などでウッドデッキDIY全体のおおまかな流れを見てもらった上で細かいこと考えたい場合は実際のDIY作業を先に見てもらうのもいいかもしれない。

業者に頼んで沢山お金を払うより、DIYしたほうがいいと言っても、限りある家族などと楽しくウッドデッキを使える時間だって、お金に変えられない価値があると思う。

家族団欒や、子供の遊び場として、いずれは必ず欲しいのに、DIYしようとしたがために、貴重な時間が過ぎて行ってしまうのでは本末転倒なので、そうなるのなら、いっそ、業者に施工を頼むのも選択肢としてありなはず。

前置きが熱く長くなったけれど、まずは着手せざるを得ない状況に自らを追い込む意味も込めて材料のうち、防草シート、砕石、束石、束柱のウリン、根太のセランガンバツ位を揃えてはどうかと思う。

購入方法だけれど、木材はなんと言ってもネット注文が便利かつ高品質が期待できる。

重たいハードウッドがホームセンターとは比べものにならない値段で、作業場所まで搬入してもらえるのだから便利過ぎる。

しかも、以前、アメリカンレッドシダーを使っていた頃、感じたのは、ホームセンターの店頭で買うより、ネット注文のほうが、品質が良いということ。

思うに、客が自分の責任で選んで買うホームセンターでは、節の多いものや、少し割れているものであっても、客が見て選んだ以上、クレームリスクはかなり低いわけですが、店の責任で選んだものを送らなければならず、クレームリスクの高いネット注文のほうが、慎重に良い材料になりがちなのではないだろうか?

最初に購入する範囲は、まとめ買いで送料メリットがあるような場合、床板などもまとめて買う方がいいこともあるかもしれないけれど、保管場所もとるし、雨、日光にさらすと反ったり曲がったりする場合もあるので、基礎製作に必要な範囲でよいと思う。

根太まで買うのは、束柱は根太を付けることで、動かなくなり大枠が見えるようになるので、その後の作業にスムーズに繋げられると考えるから。

注文するとき、多目か少な目か、値段もはるので迷うところだとおもうけれど、失敗のフォローや、細かい造作に端材を使うこともできるので、多目がいいと思う。

一念発起してはじめた作業が、材料不足で中断となるのが嫌で、ホームセンターで高い値段で買うことになったりしても意味がないので。

ウッドデッキを作る場所の寸法計測【設計1 】

ウッドデッキをDIYするための設計を始めていく。【設計1】から【設計6】で説明。

ウッドデッキをDIYするために、まず最初にしなければいけないことはウッドデッキを造るスペースの寸法を測ること。

最初から2m×3mのウッドデッキを作るなど、決めている場合は不要だけれど、スペース一杯になるべく広いウッドデッキを作りたいとか、不整形な場所に作る際は必要な作業。

この寸法は、実際に作り上げていくときに、材料をカットするための寸法というよりは、材料を仕入れるための寸法把握という意味が大きいので、実際の寸法より小さくなることは避けたいが、ぴったりギリギリより少し大きめの寸法になるほうがいい。

(ちなみに、木材を注文する際、できればカットせずに、そのまま使えるほうがいいと考えたりするかもしれないが、カットサービスを使わない限り、送られてくる木は、注文する際の寸法より少し長めになっているし、必ずしも切断面が直角になっているわけでもないので、施工前のカットは必須となる。)

まず最初に計測するときは、ミリ単位で計測してセンチ単位へ切り上げて記録する(CADが使えるならミリ単位でもいい)。

はじめて大きな範囲を計測するときには、なかなか大変なので、計測にはレーザー距離計を使用したい。価格は数千円とお手頃。

そして、不要な厚めの紙の裏あたりに造りたいウッドデッキの形と計測した寸法を書く。

この段階からこだわって時間をかけてミリ単位で書いても、初めてウッドデッキを作る場合には、組み上げていく過程で予想したとおりの収まりにならず、結局、作業を進めながら新ためて計測する現場合わせ作業にならざるを得ないのであまり意味がない。

くどいけれど、この段階では細かい事は気にせず、憧れのハードウッドのウッドデッキを作りたい場所のおおまかな長さを測って、図面にしてほしい。

ウッドデッキをDIYするために、まず最初にしなければいけないことはウッドデッキを造るスペースの寸法を測ること。

最初から2m×3mのウッドデッキを作るなど、決めている場合は不要だけれど、スペース一杯になるべく広いウッドデッキを作りたいとか、不整形な場所に作る際は必要な作業。

この寸法は、実際に作り上げていくときに、材料をカットするための寸法というよりは、材料を仕入れるための寸法把握という意味が大きいので、実際の寸法より小さくなることは避けたいが、ぴったりギリギリより少し大きめの寸法になるほうがいい。

(ちなみに、木材を注文する際、できればカットせずに、そのまま使えるほうがいいと考えたりするかもしれないが、カットサービスを使わない限り、送られてくる木は、注文する際の寸法より少し長めになっているし、必ずしも切断面が直角になっているわけでもないので、施工前のカットは必須となる。)

▼実際にDIYのために採寸した例▼

まず最初に計測するときは、ミリ単位で計測してセンチ単位へ切り上げて記録する(CADが使えるならミリ単位でもいい)。

はじめて大きな範囲を計測するときには、なかなか大変なので、計測にはレーザー距離計を使用したい。価格は数千円とお手頃。

そして、不要な厚めの紙の裏あたりに造りたいウッドデッキの形と計測した寸法を書く。

この段階からこだわって時間をかけてミリ単位で書いても、初めてウッドデッキを作る場合には、組み上げていく過程で予想したとおりの収まりにならず、結局、作業を進めながら新ためて計測する現場合わせ作業にならざるを得ないのであまり意味がない。

くどいけれど、この段階では細かい事は気にせず、憧れのハードウッドのウッドデッキを作りたい場所のおおまかな長さを測って、図面にしてほしい。

2017年04月03日

3640mm×1365mmのハードウッドベランダデッキDIY手順&設計図

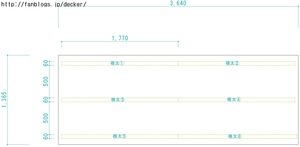

よくあるサイズのベランダ(バルコニー?テラス?)にハードウッドのウリンなどのベランダデッキをDIYで作る場合の設計図を作業手順を追って紹介。

細かいことはさておき、大体のイメージをつかめるように作ってみた。

※細かい寸法の設定や配置など、実際の設置場所によって異なりますので、あくまでイメージ把握用ということで、悪しからず。

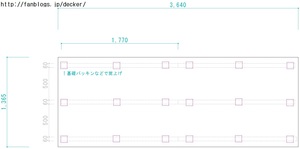

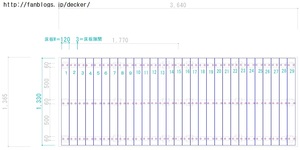

ベランダデッキの設計をしてみたのは、幅3640mm×奥行1365mmという、まぁまぁ、ベランダとしてはよくありそうなサイズ。

このサイズで短辺方向に一番上の面になる床板を貼る前提とした場合、床板を打ち付ける基礎となる「根太」(床板の直下に床板と直交する形で設置する基礎の木のこと)は500mm間隔で3列あれば十分。

床板として想定するのは、厚さ20mm、幅120mmのウリン、セランガンバツ又はイタウバ。

ただ、リビングから見えるバルコニーやベランダの場合、美観的にはウリンがおすすめになってくる。

雨が降った時の何とも言えない光沢感とか、表面の美しさはピカイチ。

ただ、施工の際にネックとなる硬さもピカイチなので、施工のしやすさも考えると、セランガンバツも有力候補。見た目もウリンが綺麗というだけで、セランガンバツがダメというわけではない。

イタウバは特に柔らかく、しなやか。施工しやすいのはもちろん、素足で歩いても平気とも言われているので、素足で出てしまう子供がいるような場合は、こちらもオススメ。特有の香りがあり、最初はかなり強く香るので、サンプルを取り寄せてみてからのほうがいいかもしれない。

根太として想定するのは、60mm角か70mm角のセランガンバツ又はイタウバ。

角材にするのは、作業効率を考えると、ある程度幅があって自立して倒れないほうが楽だから。

これは、目に触れない部分で、しかもベランダなどの場合は、地面からの湿気などもないので、加工しやすいセランガンバツがおすすめ。ウリンより安いのも魅力。

一応、この記事では60mm角を採用しているけれど、45mm×60mmでも十分自立するので、作業効率は良いし、強度的にも足りると思う。

55mm角なども60mm角よりは安く買えるだろうから、経済的で、オススメ。

その時、ウッドデッキ材のネットショップで安く買えるものを選べばいいと思うけれど、45×60mmや、55mm角より細いものになってくると、ちょっと細すぎる気がしてくるので、要注意。

そんなわけで、ハードウッドの中から使いたいものを選択したら、いよいよハードウッド製のベランダデッキDIYの作業開始。

まずは、根太の60mm角ハードウッドを床面に並べる。

根太はビッチリと壁際まである必要はないので、壁際が少し開く程度のサイズにしておく。

ここでは壁際から5cmほど短くしてみた。

根太を並べ終わったら、根太の上端部に床板(高さ20mm)を載せたときに、希望する高さ(高さ設定はこちらの記事を参考にどうぞ)になるように根太の下に 基礎パッキンなどを差し込んで高さを調整する。

基礎パッキンなどを差し込んで高さを調整する。

基礎パッキンはビスで根太に仮固定(後でビスを外すという意味ではなくて、あくまで作業を進めやすくするために固定する、という意味。作業後も点けっぱなしで構わない。)すると、ずれなくて作業しやすい。

基礎パッキンより薄いものが必要になることもあるので、その場合は、木の切れ端や、プラスチックの板など、腐りにくい適当なものを差し込んで調整する。

下の絵はウッドデッキのもの。根太の部分が角材になったと思ってもらえば大丈夫。

まず、一番家側(窓側)の根太を、上の絵を参考に高さを調整する。

そして、2列目の根太を最初に高さを調整したものにそろえて、次に3列目、といった具合に進めていく。

人の目はかなり水平に敏感にできているので、目で見て大体の高さを揃えて、それから 水平器を使う。

水平器を使う。

水平器はそう立派なものでなくても、↓この程度のものがあれば大丈夫。

▼下図中の小さい四角が基礎パッキンのイメージ。

あとは床板のハードウッドを固定していく。

根太は、いずれ重たい床板が乗れば簡単には動かなくなるので、床にボンドで固定したりする必要はない。

作業中、のズレを防止するために、オモリとして床板を何枚か、まだ作業しない場所にの載せておけば、工具を置いたりもできて便利。

使用するビスは、錆びてしまうと、後で解体したりカスタムするときに不便なので、必ずステンレスビス を使用。

を使用。

そして、ミスなくサクサクと作業を進めるためには錐込隊長 がマストアイテム。

がマストアイテム。

小さい丸を付けた部分がビスで固定する場所。床板1枚につき6カ所程度を固定。

床板と床板の間は、排水用に3mm~5mm程度の間隔をあける。

ビス止め作業時、L字の金具やビスなどをスペーサーとして挟んで作業していく。

作業に使うのは インパクトドライバー。低価格で耐久性もばっちり(私は2台持ちで使用中)のリョービのコード付きが断然おすすめ。

インパクトドライバー。低価格で耐久性もばっちり(私は2台持ちで使用中)のリョービのコード付きが断然おすすめ。

ハードウッドに必須の 下穴錐もお忘れなく。下穴錐も色々あるけれど、最後にたどり着いたのはスターMのF型下穴錐。折れた場合に備えて3本くらいは用意して作業にかかりたいところ。

下穴錐もお忘れなく。下穴錐も色々あるけれど、最後にたどり着いたのはスターMのF型下穴錐。折れた場合に備えて3本くらいは用意して作業にかかりたいところ。

床板は、綺麗に仕上げるため、 皿取錐を使って、ビスの頭を収めるのだけれど、皿取錐で穴あけも全部やるのは、一見効率的に見えて非効率。

皿取錐を使って、ビスの頭を収めるのだけれど、皿取錐で穴あけも全部やるのは、一見効率的に見えて非効率。

丈夫な下穴錐のついた皿取錐は高価だし、錐部分が折れるたびに皿取錐のドリル部分を交換したり、結果的に時間がかかってしまうし、お金もかかるので、穴あけは下穴錐で、皿取だけを皿取錐でやるのが自分的にはおすすめ。

下穴錐と、皿取錐をセットした2つのインパクトドライバーを用意できれば一番いいので、コード付きの安価かつ信頼性も十分のリョービのインパクトドライバーがいいと思う。

2つ買ったら、安くても意味がないと思うかもしれないけれど、大して広くないベランダ(悪口じゃないです)で、高価なコードレスインパクトドライバーを使うくらいなら、コード付き2つ買って効率的に作業したほうがいいんじゃないかな?

非常に簡単ながら、ベランダデッキの基本的な形としては、これで完成。

根太の高さを調整する工程以外はいたってシンプル。

ディテールとしては、排水口の部分は開けておいたほうがいいとか、避難梯子のある部分は解放できるようにするとか、色々ある。でも、基本的にはこれだけのこと、ということはわかってもらえると思う。

※写真はイメージです。

細かいことはさておき、大体のイメージをつかめるように作ってみた。

※細かい寸法の設定や配置など、実際の設置場所によって異なりますので、あくまでイメージ把握用ということで、悪しからず。

ベランダデッキの設計をしてみたのは、幅3640mm×奥行1365mmという、まぁまぁ、ベランダとしてはよくありそうなサイズ。

このサイズで短辺方向に一番上の面になる床板を貼る前提とした場合、床板を打ち付ける基礎となる「根太」(床板の直下に床板と直交する形で設置する基礎の木のこと)は500mm間隔で3列あれば十分。

床板として想定するのは、厚さ20mm、幅120mmのウリン、セランガンバツ又はイタウバ。

ただ、リビングから見えるバルコニーやベランダの場合、美観的にはウリンがおすすめになってくる。

雨が降った時の何とも言えない光沢感とか、表面の美しさはピカイチ。

ただ、施工の際にネックとなる硬さもピカイチなので、施工のしやすさも考えると、セランガンバツも有力候補。見た目もウリンが綺麗というだけで、セランガンバツがダメというわけではない。

イタウバは特に柔らかく、しなやか。施工しやすいのはもちろん、素足で歩いても平気とも言われているので、素足で出てしまう子供がいるような場合は、こちらもオススメ。特有の香りがあり、最初はかなり強く香るので、サンプルを取り寄せてみてからのほうがいいかもしれない。

根太として想定するのは、60mm角か70mm角のセランガンバツ又はイタウバ。

角材にするのは、作業効率を考えると、ある程度幅があって自立して倒れないほうが楽だから。

これは、目に触れない部分で、しかもベランダなどの場合は、地面からの湿気などもないので、加工しやすいセランガンバツがおすすめ。ウリンより安いのも魅力。

一応、この記事では60mm角を採用しているけれど、45mm×60mmでも十分自立するので、作業効率は良いし、強度的にも足りると思う。

55mm角なども60mm角よりは安く買えるだろうから、経済的で、オススメ。

その時、ウッドデッキ材のネットショップで安く買えるものを選べばいいと思うけれど、45×60mmや、55mm角より細いものになってくると、ちょっと細すぎる気がしてくるので、要注意。

そんなわけで、ハードウッドの中から使いたいものを選択したら、いよいよハードウッド製のベランダデッキDIYの作業開始。

まずは、根太の60mm角ハードウッドを床面に並べる。

根太はビッチリと壁際まである必要はないので、壁際が少し開く程度のサイズにしておく。

ここでは壁際から5cmほど短くしてみた。

根太を並べ終わったら、根太の上端部に床板(高さ20mm)を載せたときに、希望する高さ(高さ設定はこちらの記事を参考にどうぞ)になるように根太の下に

基礎パッキンはビスで根太に仮固定(後でビスを外すという意味ではなくて、あくまで作業を進めやすくするために固定する、という意味。作業後も点けっぱなしで構わない。)すると、ずれなくて作業しやすい。

基礎パッキンより薄いものが必要になることもあるので、その場合は、木の切れ端や、プラスチックの板など、腐りにくい適当なものを差し込んで調整する。

下の絵はウッドデッキのもの。根太の部分が角材になったと思ってもらえば大丈夫。

まず、一番家側(窓側)の根太を、上の絵を参考に高さを調整する。

そして、2列目の根太を最初に高さを調整したものにそろえて、次に3列目、といった具合に進めていく。

人の目はかなり水平に敏感にできているので、目で見て大体の高さを揃えて、それから

水平器はそう立派なものでなくても、↓この程度のものがあれば大丈夫。

▼下図中の小さい四角が基礎パッキンのイメージ。

あとは床板のハードウッドを固定していく。

根太は、いずれ重たい床板が乗れば簡単には動かなくなるので、床にボンドで固定したりする必要はない。

作業中、のズレを防止するために、オモリとして床板を何枚か、まだ作業しない場所にの載せておけば、工具を置いたりもできて便利。

使用するビスは、錆びてしまうと、後で解体したりカスタムするときに不便なので、必ずステンレスビス

そして、ミスなくサクサクと作業を進めるためには錐込隊長

小さい丸を付けた部分がビスで固定する場所。床板1枚につき6カ所程度を固定。

床板と床板の間は、排水用に3mm~5mm程度の間隔をあける。

ビス止め作業時、L字の金具やビスなどをスペーサーとして挟んで作業していく。

床板が曲がっているような場合の対応はこちら→記事

作業に使うのは

ハードウッドに必須の

床板は、綺麗に仕上げるため、

丈夫な下穴錐のついた皿取錐は高価だし、錐部分が折れるたびに皿取錐のドリル部分を交換したり、結果的に時間がかかってしまうし、お金もかかるので、穴あけは下穴錐で、皿取だけを皿取錐でやるのが自分的にはおすすめ。

下穴錐と、皿取錐をセットした2つのインパクトドライバーを用意できれば一番いいので、コード付きの安価かつ信頼性も十分のリョービのインパクトドライバーがいいと思う。

2つ買ったら、安くても意味がないと思うかもしれないけれど、大して広くないベランダ(悪口じゃないです)で、高価なコードレスインパクトドライバーを使うくらいなら、コード付き2つ買って効率的に作業したほうがいいんじゃないかな?

非常に簡単ながら、ベランダデッキの基本的な形としては、これで完成。

根太の高さを調整する工程以外はいたってシンプル。

ディテールとしては、排水口の部分は開けておいたほうがいいとか、避難梯子のある部分は解放できるようにするとか、色々ある。でも、基本的にはこれだけのこと、ということはわかってもらえると思う。

▼ここで書いていないベランダデッキの注意事項など▼

▼2×4mのウッドデッキDIY手順も参考に▼

タグ:ベランダデッキ

2017年03月19日

羽子板付束石はジョイフル本田で決まり。

羽子板付束石ってなんでこんなに高いのかなぁ、と思いながら、遠出したときに立ち寄ったジョイフル本田。

ありました、今までみたホームセンターの中での最安値の羽子板付束石。

商品名はウッドデッキ用沓石。続きを読む場合はこちら

ありました、今までみたホームセンターの中での最安値の羽子板付束石。

商品名はウッドデッキ用沓石。続きを読む場合はこちら

タグ:羽子板付束石

2017年01月12日

ウッドデッキの直角を確認する方法【作業:補足】

ハードウッドに限らず、ウッドデッキを作る際に少々手間取っていたのが直角の確認。

説明を端折ってしまっていたけれど、先に説明した作業7のところで、次の束石をどこに置くべきか、これが実は、案外難しい。

自分は今まで、大体、このあたりが直角かな、という感じで配置して、実際に大引きや根太を設置してみて直角になっていなければ、束石の位置を微調整したり、場当たり的に対応していた。

でも、手戻りなく簡単に進めるためには、きっちりすべきところはきっちりしておいた方がいい、と考えを改めて、作業現場で簡単に直角を確認する方法を調べてみた。

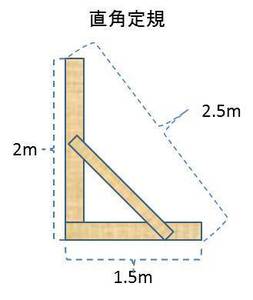

そうしたところ、昔、学校でならった3:4:5の法則を使った直角定規を作るという方法が一番簡単確実なのではないかという結論に至った。

ホームセンターで数百円のコンパネを一枚購入して、セルフカットコーナーなどでカットして、次のような定規を作るというもの。

コンパネだと、長辺でも2mではなく1.8mかもしれないので、その場合は、このサイズに0.9を乗じたサイズにすればいい。

長ささえ、ちゃんとカットしておけば、あとはウッドデッキDIYで使用するビスやインパクトドライバーなどを使えば簡単に作れるので、おすすめ。

説明を端折ってしまっていたけれど、先に説明した作業7のところで、次の束石をどこに置くべきか、これが実は、案外難しい。

自分は今まで、大体、このあたりが直角かな、という感じで配置して、実際に大引きや根太を設置してみて直角になっていなければ、束石の位置を微調整したり、場当たり的に対応していた。

でも、手戻りなく簡単に進めるためには、きっちりすべきところはきっちりしておいた方がいい、と考えを改めて、作業現場で簡単に直角を確認する方法を調べてみた。

そうしたところ、昔、学校でならった3:4:5の法則を使った直角定規を作るという方法が一番簡単確実なのではないかという結論に至った。

ホームセンターで数百円のコンパネを一枚購入して、セルフカットコーナーなどでカットして、次のような定規を作るというもの。

コンパネだと、長辺でも2mではなく1.8mかもしれないので、その場合は、このサイズに0.9を乗じたサイズにすればいい。

長ささえ、ちゃんとカットしておけば、あとはウッドデッキDIYで使用するビスやインパクトドライバーなどを使えば簡単に作れるので、おすすめ。

タグ:直角