2016�N12��21��

��2����j��3������14�y���{�Ñ�E�،����疧���ցz

�q�،��̔�ḎՓߕ����疧���̑���@���ցr

�@���鋞�ɂ͑����̎��@�̉������������сA���ɑJ�s�O����̔E�������ォ��̍��Ƒ厛�@�Ƃ��Ė�t����@����(��)�A������Ȃǂ�����A�X�ɂ͑J�s��Ɍ��Ă�ꂽ�������E���厛�E���厛�Ȃǂ�����A����玛�@�ɂ����Č������ꂽ�����́A��s�Z�@(83)�ƌĂꂽ�B���ł����厛�̉،���(84)�́A���̒��S�ƂȂ�A�����ɂ���č��Ƃ̈����}�낤�Ƃ������썑�Ƃ̎v�z���A���厛�啧(��ḎՓߕ�)�𒆐S�Ƃ��đS���ɍ�����(������)��z�u����A�������̍��ƃC�f�I���M�[�Ƃ������ׂ��،��l�b�g���[�N�ɏ悹�Ċg���܂����B

�������A���̂悤�Ȗ��O�̐M��Ȃ��A�w�p�I�@�������ł͂�����`�[�������ނ���͖̂ڂɌ����Ă��āA����͒����œ��ȍ~���������ނ����̂Ɠ��l�̓��������B�����̊��o�ł͕����̓��_���ŃZ���u�ȕ����ŁA�m�̓G���[�g�w�ł���A�n���m�⏤�l�Ȃǂ̒�����⒩�N��ȂǗl�X�Ȍ��ꂪ��ь������鋞�ɂ����ẮA�m���̓o�C�����K���Ƃ��đA�]�̊፷������������Ώۂ������B����Ȓ��ŁA���{�ɂ����Ă͎R�ɂ�����C�s�ɗ�ޏC���E�G���Ȃǂ̎R�x�����A���O�ւ̕z���Ƌ��ɎЉ�Ƃ��s�����Ƃ���̒e���ɂ��߂����A��ɑ�m���ɔC������đ啧���c�ɋ��͂���s��A�n�����ǎ���a�l�̈Љ���������s���������c�@�Ȃǂ��فX�Ɗ������܂��B

�������������Đ_�������ɎЉ�I���͂�ڎw���Ȃ�����e�����邱�Ƃ��Ȃ��A�����̓���T��̂ł��B�e�n�ɐ_�{����_�莛�Ƃ������_���W���v�z(85)�Ɋ�Â��A�_�Ђł��芎���ł��鎛�@����������A�߂��ɂ͐_���J���(�₵��)���K(�ق���E�����Ȃ₵��)���V���ɂ����A�u����(����)�v�ƌĂ�邻�̓y�n��ꏊ����삷��_���J����悤�ɂȂ�܂����B�Ȃ��Ȃ�A�����͓��{�Ɍ��炸�A�`�d�����y�n�̌ŗL�M����荞�݂Ȃ��甭�W���Ă����̂ł����āA�C���h�ł�(���V�E��ߓV�E���C���Ȃǂ�)�����ł�(������)�K�����J��Ԃ��Ă���B���{�ł����l�ɐ_���Ƃ̏K�����J��Ԃ����̂͒������b�ł͂���܂���B���{�̏ꍇ�́A��������̏K���v�z�̉e�����݂��邪�A�ݒn�̗L�͎҂�S�i(86)�ȂǂɐM���ꂽ�_���A�ނ炪���I�ɍs�����A�t�ɔ_���Ɉ��݂��o���A�H�ɏd�����������ĕԍς�������݂��Ȃ�ʈ�݂�(���o���E��������)��A�V�ЁA�u�a�Ȃǂő����͍r�p���A���S�͂������Ă������A�����Ɏ�荞�܂��v��������Ă����B����������������āA���@�ƎR�т⏔����n������V�s�m��́A�_�����̗͂���ċ~�ς����_���K���̒������������̂ł��B�_�̋�Y�́A����̕ω�(���߉������E������)�ɂ��Ă����Ȃ��L�͎ҒB�̋�Y�ł��������̂ł��B

�@�����V�c�́A���̌S�i�̕��㐧���p�~���č˗p���Ƃ�(������S�i�ɂ͑Ō��ƂȂ���)�A�����č��i�̕s����E������ߊO��(�V�c�����̃X�^�b�t⇦⇦���߂̃��C���ɂ͏��Ȃ�)�ł��銨��R�g(�����䂵)��ݒu�����B

�����͂������Ēn���Ǘ��̐����������Ȃ���A�ڈ̐����ō��Ƃ̈АM�������Ɏ������Ƃ����B�����؎v�z�ƌ����܂��B�ŏ��̐��̓A�e���C�Ȃǂ̔����Ŕs�ނ������A��x�ڂɂ͍Ⓦ(�O�X���Ƒ������蓌�̒n��)��⋊�n�Ƃ�����(�f�E�ʂ�)14����p�ӂ��A10���̐��ΌR��{���A���������߂��B���̂Ƃ����g�ɔC�����ꂽ�̂����c�����C�ł����B�O�x�ڂ̐���800�N����A(797�N�ɐ��Α叫�R�ɔC������Ă���)�c�����C�𒆐S�ɏo�����A�ڈΐ����ɐ������A�����A�e���C��������A��ď㋞���A�c�����C�͔ޓ��̓��~������ł��邱�Ƃ��珜���Q�肵����������̔��ɂ����ď��Y�ƂȂ����B���̂悤�ȑ��s��Ƃ����c��ȏo��\�ƂȂ����̂��A�C��̈����o�ϓI��Ղ����肵�Ă������Ƃ����邪�A�����̐��ǂ̍�����V���̓����ȂǂŁA�ΊO�I�ȌR����s�v���������Ƃ���^���Ă����B

�@����ł��x�d�Ȃ鐪�③�s�̔�p�͔_��(�n��)���������A����ŕa��ɂȂ��������́A�a��ɓ������p�Ɛ���^�����ĂсA����(���̂��鐭��)�ɂ��Ę_���������B�����ď��p�̈ӌ����̂����āA�V���̋ꂵ�݂ł���u�R��(����)�v�Ɓu����(���s)�v���~����(�������_)�B�����đ��߂̓�����p�ÎE�����̍ۂɑ��������ǐe���̉��������āA�W�H�Ɏ��@������������A�Ő���a��ɌĂсA����(�߂������s��)���s�킹���B

�@�_���Ɋւ��Ă��A�����V�c�͈ɐ��_�{��[���M���A�����J�s�ɍۂ��Ă͉�ΎЂ�A��̏o�g�M���ł���S�ω������J��_�Ђ����Ɋ���(���傤�E�_�̕�����}���J��)������A�����̐_��̔C�������蒆�ɂ��A���Ƃ̊Ǘ����ɒu�����B

�@�����������ŁA�،��̂悤�Ȑ����ɓ`������o�`�����ł͂Ȃ��A���Ƃ��đ�������`����Ă������`�����ł����`����(87)����ɂ����R�x���������悢��o�ԂƂȂ��Ă��܂��B�s��̂悤�ɓ����R�єh�ł����Ă��A��m���Ƃ��ĉ،��h�Ɏ�荞�܂ꂸ�A�R�тɂ�����C�s�ɑς��Ă������̃O���[�v���A���A��̍Ő��E��C�͎G���Ƃ��č̂����A�悭�������ď����Ƃ��đ̌n�����A���悢�斧��(88)�̎�����J���̂ł��B

�@�������A����(89)�̐�������ɂ͌��C�������Ă���A�����J�s�̍ۂɂ́A���鋞����̎��@�̈ڐ݂�F�߂��A�����̓����A�����ȊO�̎��I���@�̌������F�߂Ȃ������B�����ɍŐ���̐V�������x�������B����������̍��ɗ�����A�v�X�ɓV�q�n�̌��m�V�c�����ʂ��A���̎q�ł���u�����ɂ́A�V�q�n�̌��Ƃ͕ʂɁA�S�ϖS���ꑰ�̌�������Ă����B�E�E���̊������I�V���̒n���A�R��(��܂�)�ł͂Ȃ��A�R�w(��܂���)�ł���R��ł��������Ƃ͂����Ԃ鋻���[��(90)�v�ł��ˁB(�g��̓�����ł���)�R��͑�a=�ޗ�=���鋞�ł���A�R�w�͍��s�̂�������a�����猩�āA�R�̗����i���Α��j�̍��Ƃ����Ӗ��ł����A�V�������s���u�w�v�ł͂܂����̂Ŋ����V�c���A�s�ɂӂ��킵���u��v�ɕύX�����悤�ł����A�u�R��v�Ƃ����Ύv���o���̂́A���h�ׂ̈ɁA�S�ςɊw�Ñ㒩�N���R��ł��ˁB���{�̌Ñ�̂Ƃ���ł��܂����ˁB

�����̏@���Ƃ��Ă̏ڍׂɂ��ẮA��10��\��̏@���̂Ƃ���Ō������܂��傤�B

��83) ��s�Z�@

�O�ցA�����A�@���A��ɁA�،��A���̏@�h�B�M�������T�̊w�p�I�����ɗ͂��������ꂽ�B

��84) �،��o

���{�̌Ñ�j�����@���ł���A�N�w�ł���A�Ȋw�������B�S���E��ާ������=��ټ��(�ޗǑ啧)���̌����Ƃ��A����o�̒��ɑS���E���f���A��u�̒��ɉi�����܂ނƂ����ꑦ��E��ؑ���̐��E��W�J����B�Ñ㍑�Ƃ���l��ذ�ް�Ƃ��Ă̒鉤��u���č������߂����قƂ��Ďg���₷�������ׁA���{���������ꂽ(���썑��)�B�u�B�S���N�v���d�����鐢�E�ςɂ���ďo���オ�������̂ŁA���t�g�����q��I�ɂȂ����Ă���(���c�����Y�́u�q��I���(*)�v�Q��)�Ƃ������������B�����ƑT�͉،���Ƃ��Ĕ��B�����B

�،��o�̋����̓��F�͐l�Ԃɂ͕���������A���ɂȂ�Ƃ����B������۾����u���N(**)�v�ɑ����A�����N(���Ȃ̕����ɋC�Â�)���s���N(�t��o�T�Ɋw��)���ʐ��N�i���炩�ȕ��ʌ���)��3�i�K�ɕ������B

���ɂ�������^���́u���N�v���猩�����E�ɂ���Ƃ����B�u���N���R�v�Ƃ����A���ۂ̊W��������۾����������B�����e��(���ۂɂ͑S�Č�����)�ƌݕґ���(�S�̂̒��a�͌����\������)���䑶���V(���l�ȊW�����܂��)����������(�����̌��̊W���^���ƂȂ�A�^���͑����̌��̊W�ɂȂ�) �����ى~��(�����̌����W�������Ē��a������o��)

�F���͑��l�ȗv�f���S�đ��݂�ȯ�ܰ��������āA���������肠���Ă���B�u�l�퉏�N�v�Ƃ����،����E����۾������B���@�E(�������E�E�X������)�����@�E(�^����Nj����Č����u��v�̐��E)���������V�@�E(�����Ɛ^�����Z���������E)���������V�@�E(�S���ۂ����݊W���N�����Ă��鐢�E)�ɂ܂Ƃ߂���B

(*)�u���c�����Y�́q���f�Ƃ������̂́A���͎����q�ꂪ��ۂ��邱�Ƃ��r�Ə������B����́q����r�Ƃ��Ă̎��ɑ��A�q�ꂪ�q��ʁr�ł��邱�Ƃ������������̂ł���B���̈אl�Ԃ̒m���́A���́q��ʁr�̖����̑w�̏d�ˍ��킹�Ƃ��ė�������邵���Ȃ��̂��Ƒ�����ꂽ�B����������A�l�Ԃ͎������g�̒�ӂɂ���q�q��ʂŁr������Ӗ��ƈӖ��̂Ȃ����A���Â��Ă���Ƃ������Ƃ������B�q�ӎ��̔��e�͏q�ꐫ�ɂ���r�Ƃ����Ƃтʂ��đf���炵�����_���o�����̂��B(���������E�m�̕ҏW�H�w�E�����V���Ђ�278)�v

(**)�u���N�v�E�E���ې��E�́A�^�@�E�@��(ί���)�Ȃǂ̍��{�����̐��N�������̂Ƃ��錩���B

��85) �_���W���v�z

�����ƍݗ��̐_�_�v�z(*)�Ƃ����Z���a���邽�߂ɂƂȂ���ꂽ�����B�ޗǎ���͌o�T�m���̕��y�ɂ��A�_���̌�@�P�_�Ƃ��āu�_�{���E�������v����������A(���̒���)�_�O�njo���s��ꂽ(���q�ɂ���߉������{�͖��������܂Ő_�{�����������A�ޗǂ̏t����Ђł͐����ɔʎ�S�o���ǂݏグ����)�B

��������ɂȂ�Ɛ_�ɕ�F�����^�����A�����̖��ŌĂԂ悤�ɂȂ����B�ȍ~�͖��@�v�z�̒��A�{�n��瑐�(�ق������Ⴍ����)���W�J����A�����_�̎p�ŁA�l�X�̋~�ςɌ��������Ƃ��ꂽ(�����{�n�A�_�����)�B��̓I�ɂ́A����@���͓V�Ƒ�_�ɁA����ɔ@���͔����_��F�쌠���ɁA�n����F�͈�������(����������)�ɁA�单�V�͑卑��_(�������ɂʂ��̂���)�ɂƂ�������ł���B

���q�E�������ɂ͔��{�n��瑐�(�_�����̎p���Ƃ��Č�������)�ɂ��A�_���̗��_�����}��ꂽ�B�X�ɍ]�ˎ���ɂ́A��҂⍑�w�҂��������͑��_���Ƃ��Ĕr�����ꂽ���A���̒���̐_�Ƃ��āA�����̏@�������ɂ͐Z�����Ă�����(�p����{�j���T���)�B�����ł́A���̂悤�ɑ������郂�m���瓝�����Ă��܂��A�Ñォ�猻��܂Ŗ��X�ƒʂ��Ă���ɂ߂ē��{�I�Ȑ��������o���Ă����܂��傤�B����������킩��悤�ɁA���{�͖��@���ł͂���܂��A����Ƃđ̌n���Ă��@���Ɏx�z����Ă����ł����@���ł��Ȃ���ł��B��@���Ȃ�ł��B�B�f���Ɋ����������̂�l��R�g�ɓ���������B���ꂾ���Ȃ�ł��B�����炱�̂悤�Ȗ��������Ǝv���邱�Ƃ����C�łł����ł��B�C�O����̔ᔻ����̂ł��B�ł�������@������̎��R�ƌ����܂��傤�B

(*)�_�Ɋւ��ϔO��M�̑��́B

���Ƃ��Ɠ��{�ł͓V�n�̐_��l�i�I�ȑc��ƌn���_���Ղ銵�s�͂Ȃ��A�������Ȃ��A�e��̎��R�`�ۂ������̂�Ƃ̐_�Ƃ��čՂ����B���̌㕧���╧���⓹���ȂǂƐڐG���钆�ŁA�_�������Ƃ��Ė������邱�Ƃ�P�K���E�P�����d��������A�_�b��肪�i�B�����ēV�c���J�̂��ƁA�V�_�n�_(�V�̐_�ƒn�̐_�B�V�_�ƍ��_�B�E�E���{�ł́A���V�������܂̂͂�ɐ����܂��͒a�������_�X��V�_�A���߂��爯�����������͂�̂Ȃ����ɂɒa�������_��n�_�Ƃ���)�̍l�����҂ݏo���ꂽ�B�X�ɓޗǎ���́u���_���J�v�A��������́u���M�v�����܂��B

��86) �S�i

�ߐ��̒n�����B�O�g��7���I�㔼�̍���(���ɂ݂̂��)�Ȃǂ̓`���I�ȍ����ȂǂŁA�I�g���������B���{���ɗ��܂炸�A���������s�����苞�ƔC�������҂��鍑�i�́A�����S�i���̍����̍ݒn�x�z�Ɉˑ����Ă����B

��87) ��`����

����A�W�A�ōL�܂����ŏ���������ŏ��敧���Ƃ��Ă��B�����������������m���̏C�s�ɂ���Č����Ђ炫�A�����͑m���Ɍ�����ςގ��ŋ~����Ƃ�����́B(����ɑ��A�}���g���i�^���j�������鎖�ŒN�ł��~����Ƃ����敧���́A�����`�x�b�g��̕��T�œ`������A�`�x�b�g�E�����S���E�����E���N�E���{�ɂ�����k�������Ƃ����A��r����邪�����ł͂Ȃ�)

��88)�����@�y�Ő��Ƌ�C�z

�F���̎����i���������{���Ƃ�������@��(�q�̓�����\�������E����@���ƁA����\���ّ��E����@���̓�����)�̋����B����@���Ƃ͉،��̋���ƂȂ������@�C���[�`���i(�T���X�N���b�g��=���{���r���V���i�E��ḎՓ�=�啧)���A�ď������}�n�[(��)���@�C���[�`���i�������B���i�͓����ł����A�����̓S�[�^�}�E�u�b�_��I���A�A�X������]�g�𐋂����}�n�[�E���@�C���[�`���i�E�u�b�_��I�̂ł��B

�ޗǎ���㔼�ɂ́A�����������ɐ[���֗^���ĕ��Q�������炵���B�����V�c�͕����J�s�ɔ����A�Ő��ɂ���Ă����炳�ꂽ�V�����������x�������B

���̎��x�m�ɉ߂��Ȃ�������C�́A�D�ꂽ����͎c���������ɂ��̖����������邱�Ƃ͂Ȃ��A���ɓn��`��͖��������������A�f���̈����呫����āA�L�͎�(�ɗ\�e��)�̐��E����20�N�̔C�����������̌������w�m�ɑI�ꂽ�Ɛ��������B�����(�ܘ_�ɗ\�e���̎��������͎Ă����낤��)�n�������w�m�������B�����ɗ\�e���͊����̎���d���̋^���Ŏ��E�����ׁA���̖����B�����Ɛ��������B��C�͒����ɓ���A���̍˔\��������Ȃ��������āA�ʎ�S�o��،��o�𒆍���ɖ|���������L�̃C���h�l�E�ʎ�O���̒m�ȂA����(�T���X�N���b�g��)��o�����������w�сA���̒���������Ă��C�s�ғ��l�ɋy�Ԗ����̖{�R�Ƃ������ׂ������̌b�ʂ�K�˂�B�b�ʂ͋�C������̂�m���Ă������̂悤�Ɂu��A������̗����҂�v���v�ƌ����đ��������������̔�@�̌��r�ɓ���B�ّ��E�̟ł������E�̟ł��A�旧���̋V���œ������Ԃ�����@���̏�ɗ�����B�u�s�v�c�I�s�v�c�I�v�Ǝ��łB�ǂ�����s���s�x�őł����B�b�ʂ͑���@���̖����ł���u�ՏƋ����v�̍�����C�ɂ�����A���ƁA�^�������̑攪�c�ƂȂ�܂���(�u����@��-�����F埵-����-���q-�����q-�s��-�b��-��C�v)�B���������E�̍ő�ŏ�̕t�@���^����ꂽ�̂ł��B

�C���h�`���̐����A��䶗��A����A�@��A���ɗ�80���Ȃǂ̂��Ƃ��Ƃ���������ꂽ�B���ǁA�`�������������ׁA���ٗ����̔�@��`�����ꂽ�̂͋�C��l�������B��������3�N�ɂȂ낤�Ƃ��Ă����B���͂⒆���ɗ��܂闝�R�͂Ȃ��ƋA�����v�悵���B�͂��ɉz�B�̗������̖�����苗��ł��鏇��(����傤)�ɍ����Ă���B���ł͍Ő��ɖ����̕t�@��`�������l���ł���A���̈ꕔ�n�I���A�Ő��̊w�������ǂ̒��x�̂��̂������悻��m��B����z���ꂽ�Ǝv������������Ȃ����A�����̒͂��E�̍L���Ɏ��M��[�߂���������Ȃ��B�A���ɓ������ẮA����ɂ�����(70��)�����{�ւ̕z���ɔM�ӂ��͂炳�Ȃ��|��̓V�ˁE�ʎ�O���Ɍ�������A�c��ȋ��T��������B�B��C�́A�A�����Ă����ɂ͓s�ɓ���Ȃ��B�����̎������ɓ���B��B�E�}���ɗ��܂�@�̏n����҂����B�{��20�N���w�˂Ȃ�Ȃ��Ҋw�m���͂�3�N���炸�Ŗ߂����Ƃ���Ι�߂������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B����Ȃ�̐��ʂ����������Ƃ��Âɒm�点�A�s�̔����������B����C�𗯊w�m�ɐ��E�E�������������Ǝv����ɗ\�e���������̌�̕���V�c�ɑ���d���̋^���Ŏ��Q���Ă������Ƃ��琭���I�d���Ɋ������܂�鋰����������B�����̎���{���̐��͂���ւ��A�E��b�ƂȂ������������C�͍Ő��̐V�������ޗNj������ɖ������n�߂��B���̋@�����ċ�C�́A���Ɍ����������^�l�ɒ����Ȃǂœ������T���̑S�ژ^(�u�����ژ^)��������B�����͓n���Ȃ��B�u�����ژ^�v�́A���̂��܂�̈̑�ȓ��e�ɔ���ł���҂������炸�A���{�����̍ō��w���҂ɓo���Ă����Ő��̎�ɓn�����B��������邾���ōŐ��́A�����Ȃ�ʋ�C�̎��͂����������B�����ɓ���Ȃ������̂���������������Ȃ��B�{�i�I�Ȗ����̓����ɁA��Ƌ��ɁA�傢�Ȃ�F���S��������������������Ȃ��B

�₪�Ă����ď��X�ɁA��C��K�v�Ƃ���鎞���߂Â��Ă���B�ŏ��́A�Ő��̒�q�ł͂��邪��C��]�����Ă����Α��̊Ǘ�����a��̍��E�����R���ɁA�����Ď��ɂ́A���ɏ���čŐ��䂩��̍��Y�R���ɓ���悤�ɂƂ́A�������E�������A�ނ̏Z�ލ��̍��i�ɉ������B�ޗǕ����ҒB���A�Ő��̒ɗ�Ȕᔻ���ė��Ă�̂͋�C�������Ȃ��Ɗ����Ă������A�Ő����������ꂽ�A�����̗�����������̖c��ȋ������L�܂�̂�f���Ɋ�ɈႢ�Ȃ��B��C�͂ǂ���ɂ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��A����������܂ł̕������h�̈�ł����Ȃ������̂��A�S�Ă̒��ɗ����̂Ƃ��āA���z�I�ȗ���������A�،����牺�ʂɒu�������ō��̏@���Ƃ���\�z�������Ă����B

��C�͍���V�c����A�Z�����̏G���I�肷�����ĘZ�Ȉ�o�̛����ɏ����悤�˗����ꂽ�B�������Ȃ�����A�����ł͌ܕM�a���̖�����������قǂ̗D�ꂽ���Ƃł��������ނ͂����Ƃ����ԂɊ����L���ȍ���V�c�𖣗������B

�Ő��͂قǂȂ��A��C�t�@�̋��ٗ����̟������ƎR��̍��̉��P����K�˂�(��C�́A����V�c����̖��ŁA���ǐe���̗H����Ă����R��̍��̉��P���ɓ��Ă����B����̍����߂��A���˂Ė]��ł����r��ʂĂ����̎��̏C��������ĂȂ̂��肩�ł͂Ȃ�)�B�B�A��s���@���U������Ő�����C�ɎO�ڂ̗��s�����Ă���Ƃ������Ƃ́A���Ȃ�ʂ��Ƃ������B���ɍŐ��͋�C�ɋ��T�{���̐\���o�����Ă������A�莆�̖����ɂ́A�u���m�Ő��v�ƋL���Ă����B�Ő��Ƃ͂������������Ȑl�Ԃ������B�M�̑O�ɂ͎Љ�I�n�ʂȂǂɎ����Ȃ�����̐l�������B

��C���Ő��̎p���ɂ悭�������Ďؗ��ɂ����͂��A�������s�����B�Ő������̋�C�̊������������܂߂Đɂ��݂Ȃ����������B�������₪�Ă��̎ؗ����f���A�Ő��̔M�]���Ă������A��苗�(�������=�����̑m�E)�̈ʂ邽�߂́u�`�@�v�͂��Ă��炦���A��䶗����m�Ƃ̉������ԁu�����v�܂łɉ߂��Ȃ������B���̂܂ܑ����Ă��ׂĂ������Ă������̂����ꂽ�̂��B���������I�Ɍ����Ȃ炻���ł��낤�B�����ł��������낤�B��������C�͂��̂悤�Ȕ��Ō����悤�ȃX�P�[���̐l�Ԃł͂Ȃ������B�Ő��Ƃ͏Z�ޏꏊ������Ă����B��C�͍Ő��������ł͂Ȃ��������A�����Ƃ��������������B����Ȃ��Ƃɂ���������Ă͂����Ȃ��A���ꂪ�{�S�������낤�B�������̂�̐M�O�𐢂ɖ₢�����B

�P���Ȃǂz�����A�����̖�����O�ɁA��։��O�ɁA���̈�������A�����ł���o�҂��ق��Č��Ă͂����Ȃ��Ƃ������т����B

�O�E�̋��l�͋����邱�Ƃ�m�炸

�l���̖ӎ҂͖ӂȂ邱�Ƃ�m�炸

���ꐶ�ꐶ�ꐶ��Đ��̎n�߂ɈÂ�

���Ɏ��Ɏ��Ɏ���Ŏ��̏I��ɖ���

(�����ɂ͎����͔���Ȃ���

���ɂ͐��͔���Ȃ�(�܂��Ď��Ȃǂ킩��Ȃ�)

���̎n�߂͔���Ȃ���

���̏I�������킩��Ȃ�

�����ɗ^����ꂽ�����邱�Ƃ��A���̂܂ܑS�̂��邱�ƂɂȂ�)

�O�E�ɗ։A�l�����x��幷(��傤�т傤)��

��o�̎����A��������ĉ����ق����܂��

(�����Ƃ���������͈̂������I�ȌJ��Ԃ����Ă���B

�������������̊C�̗։�̈�����ق��Č��Ă͂����Ȃ�)

���͂�u�F��(�M��)�v�����ł͂��܂���Ȃ��A�����̖���(�����Ƌ��H��=���̐����̎E�C(*))���~�߁A�g�������Ď����Ƃ����厖�Ƃ��A�ނ�˂��������Ă����B�N�����̍��{���𗝉��������낤���B�͂��ɍŐ������̃X�P�[���ɋC�t���݂̂����A���̐[���L���N�w�𗝉����Ă���Ƃ͊������Ȃ��B�ނ��낻�̒��r���[�ȗ����́A���ꂩ��̍\�z�ɗL�Q�ł��炠��B���{������Ă����B�Ő����n�߂Ƃ�������̕����́u������~���v��ڎw�����̂ɑ��A��C�̍��{�����͌�������ꂸ�Ɍ����u���E�v�������B�։�̈�����f�u���g�����v�Ƃ͂��̂��Ƃ������B����͌����Đ����̔ے�ł͂Ȃ��B�����Ƃ�������҂����̒��ŁA�l�Ԃ������P�l�ʂ����Ă��邱�Ƃւ́u���v�������B�i��`��ŕ�点�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A����Ȃ��͎̂��Ȗ����ɉ߂��Ȃ�)�B���̂悤�Ȃ��Ƃ������ł��锤���Ȃ��B�������X����������̂Ȃ̂��B���ꂪ�s���Ƃ����`���Ƃ��āA�E�ъ��B������g�������āA�擪�������āA�u�����̒�`=������v�������Ă����A�B���h���Ă����̂���C�̓����������B

�u�����͒��C���h�����C���h������Ō`�����ꂽ�ʎ�⒆�ϓN�w�A����u��̓N�w�v�Ƃ������_�ƁA����ɑ���B���N�w�����g�ݍ��u�߂̓N�w�v�Ƃ������_�Ƃ́A��̐Ⓒ���ɂ߂��̂ł��邪�A�����͎���I�ȗ��ꂩ��A���́u��Ɣ߁v�̓��������Ƃ��ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ɍ����|�����Ă���(**)�v�킯�ł��B

��l�̗~�]��H�~��\�͂Ȃǂ̑z���͂̍��������Ȃ݂̂ɋ��߂��A�����ƌ��ʂ̕K�R���ɒ����ێ��𗊂���ʗ��̖����Ɋւ��Ă���l�����̂������ƍl�����A�����ƍL���A�u�����Ă���҂Ǝ���ł���҂Ƃ�(�z���͂ƈ��ʗ��Ƃ�)���L�܂Ői���ɁA�@���͏��߂āu�����̊C�v�������ƂɂȂ�B��C�͂��̂��Ƃ��u���g�v�Ƃ����ӂ��Ɍ���(***)�v(���������u��C�̖��v�t�H�ЎQ��)

�ނ̓`��������(����o�E�������o)�́A�C�s�ɂ���ĉ��`���ɂ߂����̂ɂ����[���Ȍ��͊J���Ȃ��Ƃ������A�l�Ԃ͂���̂܂܂̎p�Ŋ��ɕ��ł���A�C�s�ɂ���Ă�������o�ł���Ƃ����u���g�����v�̍l���́A�։��]���̋ꂵ�݂��o�����Ȃ��Ƃ������ł���Ƃ�������I�Ȏv�z��(�������ɂ����������́A���O����ɖ��킢�s������)�M����̎x�����W�߂��B�����낵���s��Ȍ���_�����̌n����^������(����)�ƌĂꂽ�B

����A�����ɏd�p���ꂽ�͍̂Ő��̕��ŁA���ɖ����̂������ނ́A�����̋����v������A���v�m(���傤�₭�����E����̉ۑ�ɂ��āA�Z���Ɋw��⋳�`�E���T��̋^��_�����m��ɖ₢�A�������Z�����w�m****)�Ƃ��Č����g�ɐ��s�����B

�Ő��̓`�����@�،o�́A�u��؊F�����v�Ƃ��Đl�Ԃ̕����̕�����������B��ɁA���ɓ����p��������Ă��鍠�ɓ������āA�ґ�������ꂽ�m���������̓�����A�������A��q�̉~�m��ɂ�薧��������A�V�䖧��(�䖧)�Ƃ��ꂽ�B

����ȑO���炠�����A�R�ɂ�����C�s�����C���G��(�����݂�)�Ƌ�ʂ��Ă����(�����E�䖧)�������ƌĂԁB

�������Ő��͓V��@���N��������ŋ������L�߂����A�ނ��N�������͖̂@�،o�𒆐S���T�Ƃ����V�䋳�w(�V��w�A�����A�T�A�����̎l�푊������F�Ƃ���A�܂�@�،o�A��y���A�T�A�����������܂�)�ł���A�������S�ł͂Ȃ������B������Z�����w�m�Ŏ��Ԃ��Ȃ������B�K�^�ɂ��V��̐����Ȍp���ҁE���łɖ����ّ̑��E�Ƌ����E�̟�(*****)����������q�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ���̂́A�͂�1�N�ԂŁA�����ɂ��s���Ă��Ȃ��B���ꂪ��ɋ�C�Ƃ̎Љ�I����̋t�]���������ƂɂȂ�B

����ł��A�Ӑ^���瑱�����l�ȓV��̋����ƁA�Ő��̌������́A��̏�y���̌��M��̑�Ȋ��q�V�����̊J�c����(�@�R�E���@��)����������y�o�����B

�t�ɋ�C�́A�����ɐ�O���A����R�E���������ő���@���̐^�̌��t���w���^���@���J���A���`�̐[���Ȃ��Ƃ�����{�̖����̑�\�Ƃ��ꂽ�B�����́A���{�̓y���Ƃ��悭�n�������A�̌n�����ꂽ�A�C���h���̐��E���Ղ̓N�w�@���ł����B��C�̎v�z�͊����������B��l�ł��ׂĂ�����Ă̂��A�������ɍs���Ă��܂����B�b�ʂ������̒n�ŁA�����̌p����������q�Ɍb�܂ꂸ(���ɋ������L�߂锤�������A�Ⴍ���ĖS���Ȃ����`�C��������)���S�̊�@�ɂ��������A�ނ��\�m���Ă����ʂ�(�����ɋ������L�߂������)�p���҂͓ˑR���{���猻�ꂽ�B�����ē��m�̏����ȓ����Ŗ����͊������ꂽ���̂́A�����ʂ�閧�̗��ɕ����Ă��܂����̂ł��B��C�͎��̈̑�Ȍp���҂ɂ͏o�����Ȃ������̂ł��B���̋O�Ղ́u���сv�̕i�ł���ނ̖c��Ȓ���Ƒّ��E�E�����E�̙�䶗�(******)�Ɩ@��(*******)�ɑ�����܂����B

(*)�����̖���

�����͖���ł�����B�������ۂ��A��l�����������ł���A���������āA�ނ�̍��o���_�f�⑼�̗L�@���̐��������ݍ���ł���(�G���g���s�[��H�ׂȂ��炵��)��������Ȃ��Ƃ����A�l�Ԃ̏h���ł��������H(������肩�_�X�̐��E�ł��A�]���A�X�^�[�╧�����E�ł̑P�_�Ɩ��_�Ƃ̎E�������̍\�����݂���)�̒��ŁA�l�Ԓ��S�̑P�����������A��y���̂��݁A�����]�X���邱�Ƃ̖�����@���Ɉ����邩���A������։�̉Q�ɕ��荞�܂ꂽ�l�Ԃ̖�������@���ɋ~���o�����𐳖ʂ���̂��ē������̂���C�������B����́u�F��v�ʼn����ł�����ł͂Ȃ������B

����e�[�}�p�[�N�ŁA���̎��[���X�P�[�g�����N�ɖ��ߍ���ŁA�X��̃X�P�[�g���y����ł��炢�����Ƃ����A����ȏ�Ȃ�����Ȋ�悪��������A�l�b�g�����サ���B

�������킢�����A�����݂���A����A���̌y���A�c��������A�X�̐����ق̊��ɑ���ᔻ�́A���Ƃ��l�Ԃ̐g����̋ɂ݂��݂����āA�����������B�u������v�Ƃ����A����O�����A�������������ē��h���āA�����B�������Ƃ����S���̏X���������Ă���̂ł͂���܂��H���Ȃ��ɂƂ��Ă̐^���́A�s���̂悢���́A�܂�U�����ꂽ���̂ɂ������A�s���̂�邢���̂́A�^���ł͂Ȃ��A�����Ȃ����ɉB���Ė����������ɂ������킯���B�����Ԃ��E���āA��������Ĕ������Ƃ��Ⴀ���Ⴀ�ƌ����Ă邵�A�����Ԃ��E���āA�_�炩���Ƃ��A�Ƃ낯��Ƃ��Ⴀ���Ⴀ�ƌ����Ă邶��Ȃ��ł����B����́A�������Ȃ��킯���B�����̖����ł��ˁB�e�[�}�p�[�N�̊�悳����A��편�s�ł����B�T���g�E���[���́u��(����)�͔��߂Ȃ���Ύg���Ȃ��v�̌��������Ă��܂��܂����ˁB���ϕi�̌������A���߂ď��߂Ďg�����ɂȂ�̂ł����ˁB����̑����́A�������萶�̐^�����o���Ă��܂����ׂɑܒ@���ɂ��������P�ł����A�l�Ԉ�l���A(���̐��������ɑ�)�P�l�ʂ����Ă��邱�Ƃւ̋���Ȕ���ł����B

(**)���������u��C�̖��v�t�H��1984�N7����298

(***)����340

(****�j�Ҋw�m(��������)�Ƃ��B

(*****) ��(���傤)=�@���̌ܒq���ے����鐅��q�̓o���ɒ������̈ʂ̌p�������������̋V���B�Ő��͒�q�ƂȂ邽�߂́u�v�܂ł��������A��C�͌b�ʂ���A��苗�(�������=�����̑m�E)�̈ʂ邽�߂́u�`�@�v�܂ŎĂ����B���ꂪ��ɁA�Ő��͋�C�ɟ���������A�����ɗ��܂�A�Ō�܂Łu�`�@�v�͎��Ȃ��������Ƃɂ��A��l�̗���̑�t�]�������炵�������ł���B�X�ɂ́A�Ő��A�����͔�b�R�E����ŋ����������̂ł��A���{�Ő����ȑm�ƂȂ邽�߂ɂ́A�Η������s���厛�̉��d�Ŏ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B����ɉ��d��݂��邱�Ƃ������ꂽ�͍̂Ő�������7���ゾ�����B�����̃o�b�N�A�b�v���������Ƃ��Ă��A��s�����̕ǂ͌��������̂ł���A���̓_��C�͓�s�����Ƃ͋�����ۂ��Ȃ���A�Ǝ��̐��E��z���Ă������B

(******)��䶗��E�E�E�Ñ�C���h�̃T���X�N���b�g��ł̉��������ɂ��Ă����̂ŁA���̋��n�ɒB���邱�Ƃ��Ӗ����A�����̐��E�ς��ے��I�ɍ\�}���������́B�}���_���Ƃ́A�T���X�N���b�g��ŁA�u�}���_�v�i�^���A�{���j�Ɓu���v�i����j��t������B�����̍��{�_�ł������@���𒆐S�ɏC�s�̉ߒ��ɂ���e�����𒁏��ɏ]���z�u����B

���E��䶗�(��ߑّ��E��䶗��Ƌ����E��䶗��̈��)�A�ʑ���䶗�(����@���ȊO�́A�a�C�����A���ƈ��ׂȂǓ���̖ړI�̂��߂̖{�����`���ꂽ����)�A��y��䶗�(����ɔ@���̋Ɋy��y��`��������)�A��瑙�䶗�(�_���K���v�z�Ɋ�Â��ݗ��̐_�X���̏������p��ς��Č�����)�A������䶗�(���@�@��@�؏@�̖{���Ƃ��āA�얳���@�@�،o�Ȃǂ̂���ڂ��ŏ���������)�A㹖���䶗�(���܂܂�=���̙�䶗��ł��薧���̙�䶗����A���ۂɏ�����z�u���ĕ\���������́B�S�Ă̕�������@���̕ϐg�������g�ƌ����܂�)�ȂǗl�X�ȕ\���`��������A�������e�ɂ���ĕ�����ƁA����@���𒆐S�Ɋe���̏�����z�u�����s����䶗��Ƒ���̕��g�ł��鈢��ɁA�ω��A��閦(�����キ)�Ȃǂ̓��葸��{���Ƃ����ʑ���䶗��Ƃɂ���������B

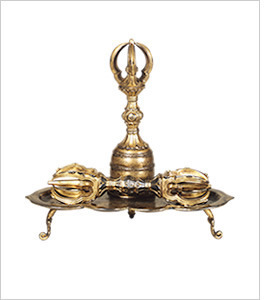

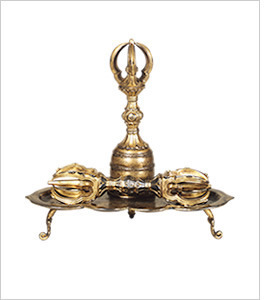

��C�������A�����̂́A�s����䶗��ɑ����A�ّ��E(���̗�)�Ƌ����E(�q�̐��E)�̈����Ȃ閧���̍��{�{���ł����䶗��}�B���͒ɂ�Ō����Ȃ����A�������ɂ��č��ꂽ���̂������ɂ���܂��B�ّ��Ƃ́A��̂őَ���ی�琬���邱�ƂɗႦ���@���܂݂����߂邱�ƂŁA����@���̐[�����߂�\�킵�Ă���B�����}�����������̂��ّ��E��䶗��B�����E�́A�����̂悤�Ȍ��łȒm�b�Ɏx����ꂽ���̋��n�������A����@���̂�邬�Ȃ��m�b��\�킷�Ƃ����B���̋��n�Ɏ���ߒ���}�����������̂������E��䶗��B��䶗��̓����O�������悤�Ɂu���R�̎��Ȏ����̎��݁v�ł���A��������̂Ɠ��l�́A�o��������R��̌���O�ɂ��Ă̎��Ȃ̕⏞�s�ׂł���A�l���̈Ӗ��Â��s�ׂȂ̂ł��B

���E��䶗�(���\�{)�]�ˎ���@�����썑���i�����j��

(*******)�@��E�E�E�@�ϔY��ł��j������n(��������)�A�������o�������������(�����ꂢ)�B�������ڂ�������Ղ�3�B

�����썑���i�����j��

��89) ����

�߉ނ̋����B��ʂɂ͖@�،o��،��o�A����ɔ@���̋����ł����y�o�T�̋������Ӗ������B��s�Z�@�ɑ�\�����B��C�́A�����ȊO�����ׂČ����Ƃ����B���厛�啧�͉،��̃l�b�g���[�N�̒��S(��ḎՓߕ�)�B�����ꑰ�̍��ƃC�f�I���M�[�Ɏg��ꂽ(���썑�Ƃ̎v�z)�B

�w��I�ŁA����ɂ���Ė��炩�ɐ��������ꂽ(�u���ꂽ�����v)�����̋������Ӗ�����B����͉i���̕������ڂɐ�ΓI�Ȑ^���𐂎�����̂ł͂Ȃ��A�O�����������邽�߂ɂ��߉ޗl�Ƃ��Č����Ɏp�������ꂽ�����A����������̔\�͂ɉ����Đ����ꂽ���̂Ƃ����B

��90) ���������u�ɂق�ƃj�b�|���v�H���P94

�@���鋞�ɂ͑����̎��@�̉������������сA���ɑJ�s�O����̔E�������ォ��̍��Ƒ厛�@�Ƃ��Ė�t����@����(��)�A������Ȃǂ�����A�X�ɂ͑J�s��Ɍ��Ă�ꂽ�������E���厛�E���厛�Ȃǂ�����A����玛�@�ɂ����Č������ꂽ�����́A��s�Z�@(83)�ƌĂꂽ�B���ł����厛�̉،���(84)�́A���̒��S�ƂȂ�A�����ɂ���č��Ƃ̈����}�낤�Ƃ������썑�Ƃ̎v�z���A���厛�啧(��ḎՓߕ�)�𒆐S�Ƃ��đS���ɍ�����(������)��z�u����A�������̍��ƃC�f�I���M�[�Ƃ������ׂ��،��l�b�g���[�N�ɏ悹�Ċg���܂����B

�������A���̂悤�Ȗ��O�̐M��Ȃ��A�w�p�I�@�������ł͂�����`�[�������ނ���͖̂ڂɌ����Ă��āA����͒����œ��ȍ~���������ނ����̂Ɠ��l�̓��������B�����̊��o�ł͕����̓��_���ŃZ���u�ȕ����ŁA�m�̓G���[�g�w�ł���A�n���m�⏤�l�Ȃǂ̒�����⒩�N��ȂǗl�X�Ȍ��ꂪ��ь������鋞�ɂ����ẮA�m���̓o�C�����K���Ƃ��đA�]�̊፷������������Ώۂ������B����Ȓ��ŁA���{�ɂ����Ă͎R�ɂ�����C�s�ɗ�ޏC���E�G���Ȃǂ̎R�x�����A���O�ւ̕z���Ƌ��ɎЉ�Ƃ��s�����Ƃ���̒e���ɂ��߂����A��ɑ�m���ɔC������đ啧���c�ɋ��͂���s��A�n�����ǎ���a�l�̈Љ���������s���������c�@�Ȃǂ��فX�Ɗ������܂��B

�������������Đ_�������ɎЉ�I���͂�ڎw���Ȃ�����e�����邱�Ƃ��Ȃ��A�����̓���T��̂ł��B�e�n�ɐ_�{����_�莛�Ƃ������_���W���v�z(85)�Ɋ�Â��A�_�Ђł��芎���ł��鎛�@����������A�߂��ɂ͐_���J���(�₵��)���K(�ق���E�����Ȃ₵��)���V���ɂ����A�u����(����)�v�ƌĂ�邻�̓y�n��ꏊ����삷��_���J����悤�ɂȂ�܂����B�Ȃ��Ȃ�A�����͓��{�Ɍ��炸�A�`�d�����y�n�̌ŗL�M����荞�݂Ȃ��甭�W���Ă����̂ł����āA�C���h�ł�(���V�E��ߓV�E���C���Ȃǂ�)�����ł�(������)�K�����J��Ԃ��Ă���B���{�ł����l�ɐ_���Ƃ̏K�����J��Ԃ����̂͒������b�ł͂���܂���B���{�̏ꍇ�́A��������̏K���v�z�̉e�����݂��邪�A�ݒn�̗L�͎҂�S�i(86)�ȂǂɐM���ꂽ�_���A�ނ炪���I�ɍs�����A�t�ɔ_���Ɉ��݂��o���A�H�ɏd�����������ĕԍς�������݂��Ȃ�ʈ�݂�(���o���E��������)��A�V�ЁA�u�a�Ȃǂő����͍r�p���A���S�͂������Ă������A�����Ɏ�荞�܂��v��������Ă����B����������������āA���@�ƎR�т⏔����n������V�s�m��́A�_�����̗͂���ċ~�ς����_���K���̒������������̂ł��B�_�̋�Y�́A����̕ω�(���߉������E������)�ɂ��Ă����Ȃ��L�͎ҒB�̋�Y�ł��������̂ł��B

�@�����V�c�́A���̌S�i�̕��㐧���p�~���č˗p���Ƃ�(������S�i�ɂ͑Ō��ƂȂ���)�A�����č��i�̕s����E������ߊO��(�V�c�����̃X�^�b�t⇦⇦���߂̃��C���ɂ͏��Ȃ�)�ł��銨��R�g(�����䂵)��ݒu�����B

�����͂������Ēn���Ǘ��̐����������Ȃ���A�ڈ̐����ō��Ƃ̈АM�������Ɏ������Ƃ����B�����؎v�z�ƌ����܂��B�ŏ��̐��̓A�e���C�Ȃǂ̔����Ŕs�ނ������A��x�ڂɂ͍Ⓦ(�O�X���Ƒ������蓌�̒n��)��⋊�n�Ƃ�����(�f�E�ʂ�)14����p�ӂ��A10���̐��ΌR��{���A���������߂��B���̂Ƃ����g�ɔC�����ꂽ�̂����c�����C�ł����B�O�x�ڂ̐���800�N����A(797�N�ɐ��Α叫�R�ɔC������Ă���)�c�����C�𒆐S�ɏo�����A�ڈΐ����ɐ������A�����A�e���C��������A��ď㋞���A�c�����C�͔ޓ��̓��~������ł��邱�Ƃ��珜���Q�肵����������̔��ɂ����ď��Y�ƂȂ����B���̂悤�ȑ��s��Ƃ����c��ȏo��\�ƂȂ����̂��A�C��̈����o�ϓI��Ղ����肵�Ă������Ƃ����邪�A�����̐��ǂ̍�����V���̓����ȂǂŁA�ΊO�I�ȌR����s�v���������Ƃ���^���Ă����B

�@����ł��x�d�Ȃ鐪�③�s�̔�p�͔_��(�n��)���������A����ŕa��ɂȂ��������́A�a��ɓ������p�Ɛ���^�����ĂсA����(���̂��鐭��)�ɂ��Ę_���������B�����ď��p�̈ӌ����̂����āA�V���̋ꂵ�݂ł���u�R��(����)�v�Ɓu����(���s)�v���~����(�������_)�B�����đ��߂̓�����p�ÎE�����̍ۂɑ��������ǐe���̉��������āA�W�H�Ɏ��@������������A�Ő���a��ɌĂсA����(�߂������s��)���s�킹���B

�@�_���Ɋւ��Ă��A�����V�c�͈ɐ��_�{��[���M���A�����J�s�ɍۂ��Ă͉�ΎЂ�A��̏o�g�M���ł���S�ω������J��_�Ђ����Ɋ���(���傤�E�_�̕�����}���J��)������A�����̐_��̔C�������蒆�ɂ��A���Ƃ̊Ǘ����ɒu�����B

�@�����������ŁA�،��̂悤�Ȑ����ɓ`������o�`�����ł͂Ȃ��A���Ƃ��đ�������`����Ă������`�����ł����`����(87)����ɂ����R�x���������悢��o�ԂƂȂ��Ă��܂��B�s��̂悤�ɓ����R�єh�ł����Ă��A��m���Ƃ��ĉ،��h�Ɏ�荞�܂ꂸ�A�R�тɂ�����C�s�ɑς��Ă������̃O���[�v���A���A��̍Ő��E��C�͎G���Ƃ��č̂����A�悭�������ď����Ƃ��đ̌n�����A���悢�斧��(88)�̎�����J���̂ł��B

�@�������A����(89)�̐�������ɂ͌��C�������Ă���A�����J�s�̍ۂɂ́A���鋞����̎��@�̈ڐ݂�F�߂��A�����̓����A�����ȊO�̎��I���@�̌������F�߂Ȃ������B�����ɍŐ���̐V�������x�������B����������̍��ɗ�����A�v�X�ɓV�q�n�̌��m�V�c�����ʂ��A���̎q�ł���u�����ɂ́A�V�q�n�̌��Ƃ͕ʂɁA�S�ϖS���ꑰ�̌�������Ă����B�E�E���̊������I�V���̒n���A�R��(��܂�)�ł͂Ȃ��A�R�w(��܂���)�ł���R��ł��������Ƃ͂����Ԃ鋻���[��(90)�v�ł��ˁB(�g��̓�����ł���)�R��͑�a=�ޗ�=���鋞�ł���A�R�w�͍��s�̂�������a�����猩�āA�R�̗����i���Α��j�̍��Ƃ����Ӗ��ł����A�V�������s���u�w�v�ł͂܂����̂Ŋ����V�c���A�s�ɂӂ��킵���u��v�ɕύX�����悤�ł����A�u�R��v�Ƃ����Ύv���o���̂́A���h�ׂ̈ɁA�S�ςɊw�Ñ㒩�N���R��ł��ˁB���{�̌Ñ�̂Ƃ���ł��܂����ˁB

�����̏@���Ƃ��Ă̏ڍׂɂ��ẮA��10��\��̏@���̂Ƃ���Ō������܂��傤�B

��83) ��s�Z�@

�O�ցA�����A�@���A��ɁA�،��A���̏@�h�B�M�������T�̊w�p�I�����ɗ͂��������ꂽ�B

��84) �،��o

���{�̌Ñ�j�����@���ł���A�N�w�ł���A�Ȋw�������B�S���E��ާ������=��ټ��(�ޗǑ啧)���̌����Ƃ��A����o�̒��ɑS���E���f���A��u�̒��ɉi�����܂ނƂ����ꑦ��E��ؑ���̐��E��W�J����B�Ñ㍑�Ƃ���l��ذ�ް�Ƃ��Ă̒鉤��u���č������߂����قƂ��Ďg���₷�������ׁA���{���������ꂽ(���썑��)�B�u�B�S���N�v���d�����鐢�E�ςɂ���ďo���オ�������̂ŁA���t�g�����q��I�ɂȂ����Ă���(���c�����Y�́u�q��I���(*)�v�Q��)�Ƃ������������B�����ƑT�͉،���Ƃ��Ĕ��B�����B

�،��o�̋����̓��F�͐l�Ԃɂ͕���������A���ɂȂ�Ƃ����B������۾����u���N(**)�v�ɑ����A�����N(���Ȃ̕����ɋC�Â�)���s���N(�t��o�T�Ɋw��)���ʐ��N�i���炩�ȕ��ʌ���)��3�i�K�ɕ������B

���ɂ�������^���́u���N�v���猩�����E�ɂ���Ƃ����B�u���N���R�v�Ƃ����A���ۂ̊W��������۾����������B�����e��(���ۂɂ͑S�Č�����)�ƌݕґ���(�S�̂̒��a�͌����\������)���䑶���V(���l�ȊW�����܂��)����������(�����̌��̊W���^���ƂȂ�A�^���͑����̌��̊W�ɂȂ�) �����ى~��(�����̌����W�������Ē��a������o��)

�F���͑��l�ȗv�f���S�đ��݂�ȯ�ܰ��������āA���������肠���Ă���B�u�l�퉏�N�v�Ƃ����،����E����۾������B���@�E(�������E�E�X������)�����@�E(�^����Nj����Č����u��v�̐��E)���������V�@�E(�����Ɛ^�����Z���������E)���������V�@�E(�S���ۂ����݊W���N�����Ă��鐢�E)�ɂ܂Ƃ߂���B

(*)�u���c�����Y�́q���f�Ƃ������̂́A���͎����q�ꂪ��ۂ��邱�Ƃ��r�Ə������B����́q����r�Ƃ��Ă̎��ɑ��A�q�ꂪ�q��ʁr�ł��邱�Ƃ������������̂ł���B���̈אl�Ԃ̒m���́A���́q��ʁr�̖����̑w�̏d�ˍ��킹�Ƃ��ė�������邵���Ȃ��̂��Ƒ�����ꂽ�B����������A�l�Ԃ͎������g�̒�ӂɂ���q�q��ʂŁr������Ӗ��ƈӖ��̂Ȃ����A���Â��Ă���Ƃ������Ƃ������B�q�ӎ��̔��e�͏q�ꐫ�ɂ���r�Ƃ����Ƃтʂ��đf���炵�����_���o�����̂��B(���������E�m�̕ҏW�H�w�E�����V���Ђ�278)�v

(**)�u���N�v�E�E���ې��E�́A�^�@�E�@��(ί���)�Ȃǂ̍��{�����̐��N�������̂Ƃ��錩���B

��85) �_���W���v�z

�����ƍݗ��̐_�_�v�z(*)�Ƃ����Z���a���邽�߂ɂƂȂ���ꂽ�����B�ޗǎ���͌o�T�m���̕��y�ɂ��A�_���̌�@�P�_�Ƃ��āu�_�{���E�������v����������A(���̒���)�_�O�njo���s��ꂽ(���q�ɂ���߉������{�͖��������܂Ő_�{�����������A�ޗǂ̏t����Ђł͐����ɔʎ�S�o���ǂݏグ����)�B

��������ɂȂ�Ɛ_�ɕ�F�����^�����A�����̖��ŌĂԂ悤�ɂȂ����B�ȍ~�͖��@�v�z�̒��A�{�n��瑐�(�ق������Ⴍ����)���W�J����A�����_�̎p�ŁA�l�X�̋~�ςɌ��������Ƃ��ꂽ(�����{�n�A�_�����)�B��̓I�ɂ́A����@���͓V�Ƒ�_�ɁA����ɔ@���͔����_��F�쌠���ɁA�n����F�͈�������(����������)�ɁA�单�V�͑卑��_(�������ɂʂ��̂���)�ɂƂ�������ł���B

���q�E�������ɂ͔��{�n��瑐�(�_�����̎p���Ƃ��Č�������)�ɂ��A�_���̗��_�����}��ꂽ�B�X�ɍ]�ˎ���ɂ́A��҂⍑�w�҂��������͑��_���Ƃ��Ĕr�����ꂽ���A���̒���̐_�Ƃ��āA�����̏@�������ɂ͐Z�����Ă�����(�p����{�j���T���)�B�����ł́A���̂悤�ɑ������郂�m���瓝�����Ă��܂��A�Ñォ�猻��܂Ŗ��X�ƒʂ��Ă���ɂ߂ē��{�I�Ȑ��������o���Ă����܂��傤�B����������킩��悤�ɁA���{�͖��@���ł͂���܂��A����Ƃđ̌n���Ă��@���Ɏx�z����Ă����ł����@���ł��Ȃ���ł��B��@���Ȃ�ł��B�B�f���Ɋ����������̂�l��R�g�ɓ���������B���ꂾ���Ȃ�ł��B�����炱�̂悤�Ȗ��������Ǝv���邱�Ƃ����C�łł����ł��B�C�O����̔ᔻ����̂ł��B�ł�������@������̎��R�ƌ����܂��傤�B

(*)�_�Ɋւ��ϔO��M�̑��́B

���Ƃ��Ɠ��{�ł͓V�n�̐_��l�i�I�ȑc��ƌn���_���Ղ銵�s�͂Ȃ��A�������Ȃ��A�e��̎��R�`�ۂ������̂�Ƃ̐_�Ƃ��čՂ����B���̌㕧���╧���⓹���ȂǂƐڐG���钆�ŁA�_�������Ƃ��Ė������邱�Ƃ�P�K���E�P�����d��������A�_�b��肪�i�B�����ēV�c���J�̂��ƁA�V�_�n�_(�V�̐_�ƒn�̐_�B�V�_�ƍ��_�B�E�E���{�ł́A���V�������܂̂͂�ɐ����܂��͒a�������_�X��V�_�A���߂��爯�����������͂�̂Ȃ����ɂɒa�������_��n�_�Ƃ���)�̍l�����҂ݏo���ꂽ�B�X�ɓޗǎ���́u���_���J�v�A��������́u���M�v�����܂��B

��86) �S�i

�ߐ��̒n�����B�O�g��7���I�㔼�̍���(���ɂ݂̂��)�Ȃǂ̓`���I�ȍ����ȂǂŁA�I�g���������B���{���ɗ��܂炸�A���������s�����苞�ƔC�������҂��鍑�i�́A�����S�i���̍����̍ݒn�x�z�Ɉˑ����Ă����B

��87) ��`����

����A�W�A�ōL�܂����ŏ���������ŏ��敧���Ƃ��Ă��B�����������������m���̏C�s�ɂ���Č����Ђ炫�A�����͑m���Ɍ�����ςގ��ŋ~����Ƃ�����́B(����ɑ��A�}���g���i�^���j�������鎖�ŒN�ł��~����Ƃ����敧���́A�����`�x�b�g��̕��T�œ`������A�`�x�b�g�E�����S���E�����E���N�E���{�ɂ�����k�������Ƃ����A��r����邪�����ł͂Ȃ�)

��88)�����@�y�Ő��Ƌ�C�z

�F���̎����i���������{���Ƃ�������@��(�q�̓�����\�������E����@���ƁA����\���ّ��E����@���̓�����)�̋����B����@���Ƃ͉،��̋���ƂȂ������@�C���[�`���i(�T���X�N���b�g��=���{���r���V���i�E��ḎՓ�=�啧)���A�ď������}�n�[(��)���@�C���[�`���i�������B���i�͓����ł����A�����̓S�[�^�}�E�u�b�_��I���A�A�X������]�g�𐋂����}�n�[�E���@�C���[�`���i�E�u�b�_��I�̂ł��B

�ޗǎ���㔼�ɂ́A�����������ɐ[���֗^���ĕ��Q�������炵���B�����V�c�͕����J�s�ɔ����A�Ő��ɂ���Ă����炳�ꂽ�V�����������x�������B

���̎��x�m�ɉ߂��Ȃ�������C�́A�D�ꂽ����͎c���������ɂ��̖����������邱�Ƃ͂Ȃ��A���ɓn��`��͖��������������A�f���̈����呫����āA�L�͎�(�ɗ\�e��)�̐��E����20�N�̔C�����������̌������w�m�ɑI�ꂽ�Ɛ��������B�����(�ܘ_�ɗ\�e���̎��������͎Ă����낤��)�n�������w�m�������B�����ɗ\�e���͊����̎���d���̋^���Ŏ��E�����ׁA���̖����B�����Ɛ��������B��C�͒����ɓ���A���̍˔\��������Ȃ��������āA�ʎ�S�o��،��o�𒆍���ɖ|���������L�̃C���h�l�E�ʎ�O���̒m�ȂA����(�T���X�N���b�g��)��o�����������w�сA���̒���������Ă��C�s�ғ��l�ɋy�Ԗ����̖{�R�Ƃ������ׂ������̌b�ʂ�K�˂�B�b�ʂ͋�C������̂�m���Ă������̂悤�Ɂu��A������̗����҂�v���v�ƌ����đ��������������̔�@�̌��r�ɓ���B�ّ��E�̟ł������E�̟ł��A�旧���̋V���œ������Ԃ�����@���̏�ɗ�����B�u�s�v�c�I�s�v�c�I�v�Ǝ��łB�ǂ�����s���s�x�őł����B�b�ʂ͑���@���̖����ł���u�ՏƋ����v�̍�����C�ɂ�����A���ƁA�^�������̑攪�c�ƂȂ�܂���(�u����@��-�����F埵-����-���q-�����q-�s��-�b��-��C�v)�B���������E�̍ő�ŏ�̕t�@���^����ꂽ�̂ł��B

�C���h�`���̐����A��䶗��A����A�@��A���ɗ�80���Ȃǂ̂��Ƃ��Ƃ���������ꂽ�B���ǁA�`�������������ׁA���ٗ����̔�@��`�����ꂽ�̂͋�C��l�������B��������3�N�ɂȂ낤�Ƃ��Ă����B���͂⒆���ɗ��܂闝�R�͂Ȃ��ƋA�����v�悵���B�͂��ɉz�B�̗������̖�����苗��ł��鏇��(����傤)�ɍ����Ă���B���ł͍Ő��ɖ����̕t�@��`�������l���ł���A���̈ꕔ�n�I���A�Ő��̊w�������ǂ̒��x�̂��̂������悻��m��B����z���ꂽ�Ǝv������������Ȃ����A�����̒͂��E�̍L���Ɏ��M��[�߂���������Ȃ��B�A���ɓ������ẮA����ɂ�����(70��)�����{�ւ̕z���ɔM�ӂ��͂炳�Ȃ��|��̓V�ˁE�ʎ�O���Ɍ�������A�c��ȋ��T��������B�B��C�́A�A�����Ă����ɂ͓s�ɓ���Ȃ��B�����̎������ɓ���B��B�E�}���ɗ��܂�@�̏n����҂����B�{��20�N���w�˂Ȃ�Ȃ��Ҋw�m���͂�3�N���炸�Ŗ߂����Ƃ���Ι�߂������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B����Ȃ�̐��ʂ����������Ƃ��Âɒm�点�A�s�̔����������B����C�𗯊w�m�ɐ��E�E�������������Ǝv����ɗ\�e���������̌�̕���V�c�ɑ���d���̋^���Ŏ��Q���Ă������Ƃ��琭���I�d���Ɋ������܂�鋰����������B�����̎���{���̐��͂���ւ��A�E��b�ƂȂ������������C�͍Ő��̐V�������ޗNj������ɖ������n�߂��B���̋@�����ċ�C�́A���Ɍ����������^�l�ɒ����Ȃǂœ������T���̑S�ژ^(�u�����ژ^)��������B�����͓n���Ȃ��B�u�����ژ^�v�́A���̂��܂�̈̑�ȓ��e�ɔ���ł���҂������炸�A���{�����̍ō��w���҂ɓo���Ă����Ő��̎�ɓn�����B��������邾���ōŐ��́A�����Ȃ�ʋ�C�̎��͂����������B�����ɓ���Ȃ������̂���������������Ȃ��B�{�i�I�Ȗ����̓����ɁA��Ƌ��ɁA�傢�Ȃ�F���S��������������������Ȃ��B

�₪�Ă����ď��X�ɁA��C��K�v�Ƃ���鎞���߂Â��Ă���B�ŏ��́A�Ő��̒�q�ł͂��邪��C��]�����Ă����Α��̊Ǘ�����a��̍��E�����R���ɁA�����Ď��ɂ́A���ɏ���čŐ��䂩��̍��Y�R���ɓ���悤�ɂƂ́A�������E�������A�ނ̏Z�ލ��̍��i�ɉ������B�ޗǕ����ҒB���A�Ő��̒ɗ�Ȕᔻ���ė��Ă�̂͋�C�������Ȃ��Ɗ����Ă������A�Ő����������ꂽ�A�����̗�����������̖c��ȋ������L�܂�̂�f���Ɋ�ɈႢ�Ȃ��B��C�͂ǂ���ɂ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��A����������܂ł̕������h�̈�ł����Ȃ������̂��A�S�Ă̒��ɗ����̂Ƃ��āA���z�I�ȗ���������A�،����牺�ʂɒu�������ō��̏@���Ƃ���\�z�������Ă����B

��C�͍���V�c����A�Z�����̏G���I�肷�����ĘZ�Ȉ�o�̛����ɏ����悤�˗����ꂽ�B�������Ȃ�����A�����ł͌ܕM�a���̖�����������قǂ̗D�ꂽ���Ƃł��������ނ͂����Ƃ����ԂɊ����L���ȍ���V�c�𖣗������B

�Ő��͂قǂȂ��A��C�t�@�̋��ٗ����̟������ƎR��̍��̉��P����K�˂�(��C�́A����V�c����̖��ŁA���ǐe���̗H����Ă����R��̍��̉��P���ɓ��Ă����B����̍����߂��A���˂Ė]��ł����r��ʂĂ����̎��̏C��������ĂȂ̂��肩�ł͂Ȃ�)�B�B�A��s���@���U������Ő�����C�ɎO�ڂ̗��s�����Ă���Ƃ������Ƃ́A���Ȃ�ʂ��Ƃ������B���ɍŐ��͋�C�ɋ��T�{���̐\���o�����Ă������A�莆�̖����ɂ́A�u���m�Ő��v�ƋL���Ă����B�Ő��Ƃ͂������������Ȑl�Ԃ������B�M�̑O�ɂ͎Љ�I�n�ʂȂǂɎ����Ȃ�����̐l�������B

��C���Ő��̎p���ɂ悭�������Ďؗ��ɂ����͂��A�������s�����B�Ő������̋�C�̊������������܂߂Đɂ��݂Ȃ����������B�������₪�Ă��̎ؗ����f���A�Ő��̔M�]���Ă������A��苗�(�������=�����̑m�E)�̈ʂ邽�߂́u�`�@�v�͂��Ă��炦���A��䶗����m�Ƃ̉������ԁu�����v�܂łɉ߂��Ȃ������B���̂܂ܑ����Ă��ׂĂ������Ă������̂����ꂽ�̂��B���������I�Ɍ����Ȃ炻���ł��낤�B�����ł��������낤�B��������C�͂��̂悤�Ȕ��Ō����悤�ȃX�P�[���̐l�Ԃł͂Ȃ������B�Ő��Ƃ͏Z�ޏꏊ������Ă����B��C�͍Ő��������ł͂Ȃ��������A�����Ƃ��������������B����Ȃ��Ƃɂ���������Ă͂����Ȃ��A���ꂪ�{�S�������낤�B�������̂�̐M�O�𐢂ɖ₢�����B

�P���Ȃǂz�����A�����̖�����O�ɁA��։��O�ɁA���̈�������A�����ł���o�҂��ق��Č��Ă͂����Ȃ��Ƃ������т����B

�O�E�̋��l�͋����邱�Ƃ�m�炸

�l���̖ӎ҂͖ӂȂ邱�Ƃ�m�炸

���ꐶ�ꐶ�ꐶ��Đ��̎n�߂ɈÂ�

���Ɏ��Ɏ��Ɏ���Ŏ��̏I��ɖ���

(�����ɂ͎����͔���Ȃ���

���ɂ͐��͔���Ȃ�(�܂��Ď��Ȃǂ킩��Ȃ�)

���̎n�߂͔���Ȃ���

���̏I�������킩��Ȃ�

�����ɗ^����ꂽ�����邱�Ƃ��A���̂܂ܑS�̂��邱�ƂɂȂ�)

�O�E�ɗ։A�l�����x��幷(��傤�т傤)��

��o�̎����A��������ĉ����ق����܂��

(�����Ƃ���������͈̂������I�ȌJ��Ԃ����Ă���B

�������������̊C�̗։�̈�����ق��Č��Ă͂����Ȃ�)

���͂�u�F��(�M��)�v�����ł͂��܂���Ȃ��A�����̖���(�����Ƌ��H��=���̐����̎E�C(*))���~�߁A�g�������Ď����Ƃ����厖�Ƃ��A�ނ�˂��������Ă����B�N�����̍��{���𗝉��������낤���B�͂��ɍŐ������̃X�P�[���ɋC�t���݂̂����A���̐[���L���N�w�𗝉����Ă���Ƃ͊������Ȃ��B�ނ��낻�̒��r���[�ȗ����́A���ꂩ��̍\�z�ɗL�Q�ł��炠��B���{������Ă����B�Ő����n�߂Ƃ�������̕����́u������~���v��ڎw�����̂ɑ��A��C�̍��{�����͌�������ꂸ�Ɍ����u���E�v�������B�։�̈�����f�u���g�����v�Ƃ͂��̂��Ƃ������B����͌����Đ����̔ے�ł͂Ȃ��B�����Ƃ�������҂����̒��ŁA�l�Ԃ������P�l�ʂ����Ă��邱�Ƃւ́u���v�������B�i��`��ŕ�点�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A����Ȃ��͎̂��Ȗ����ɉ߂��Ȃ�)�B���̂悤�Ȃ��Ƃ������ł��锤���Ȃ��B�������X����������̂Ȃ̂��B���ꂪ�s���Ƃ����`���Ƃ��āA�E�ъ��B������g�������āA�擪�������āA�u�����̒�`=������v�������Ă����A�B���h���Ă����̂���C�̓����������B

�u�����͒��C���h�����C���h������Ō`�����ꂽ�ʎ�⒆�ϓN�w�A����u��̓N�w�v�Ƃ������_�ƁA����ɑ���B���N�w�����g�ݍ��u�߂̓N�w�v�Ƃ������_�Ƃ́A��̐Ⓒ���ɂ߂��̂ł��邪�A�����͎���I�ȗ��ꂩ��A���́u��Ɣ߁v�̓��������Ƃ��ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ɍ����|�����Ă���(**)�v�킯�ł��B

��l�̗~�]��H�~��\�͂Ȃǂ̑z���͂̍��������Ȃ݂̂ɋ��߂��A�����ƌ��ʂ̕K�R���ɒ����ێ��𗊂���ʗ��̖����Ɋւ��Ă���l�����̂������ƍl�����A�����ƍL���A�u�����Ă���҂Ǝ���ł���҂Ƃ�(�z���͂ƈ��ʗ��Ƃ�)���L�܂Ői���ɁA�@���͏��߂āu�����̊C�v�������ƂɂȂ�B��C�͂��̂��Ƃ��u���g�v�Ƃ����ӂ��Ɍ���(***)�v(���������u��C�̖��v�t�H�ЎQ��)

�ނ̓`��������(����o�E�������o)�́A�C�s�ɂ���ĉ��`���ɂ߂����̂ɂ����[���Ȍ��͊J���Ȃ��Ƃ������A�l�Ԃ͂���̂܂܂̎p�Ŋ��ɕ��ł���A�C�s�ɂ���Ă�������o�ł���Ƃ����u���g�����v�̍l���́A�։��]���̋ꂵ�݂��o�����Ȃ��Ƃ������ł���Ƃ�������I�Ȏv�z��(�������ɂ����������́A���O����ɖ��킢�s������)�M����̎x�����W�߂��B�����낵���s��Ȍ���_�����̌n����^������(����)�ƌĂꂽ�B

����A�����ɏd�p���ꂽ�͍̂Ő��̕��ŁA���ɖ����̂������ނ́A�����̋����v������A���v�m(���傤�₭�����E����̉ۑ�ɂ��āA�Z���Ɋw��⋳�`�E���T��̋^��_�����m��ɖ₢�A�������Z�����w�m****)�Ƃ��Č����g�ɐ��s�����B

�Ő��̓`�����@�،o�́A�u��؊F�����v�Ƃ��Đl�Ԃ̕����̕�����������B��ɁA���ɓ����p��������Ă��鍠�ɓ������āA�ґ�������ꂽ�m���������̓�����A�������A��q�̉~�m��ɂ�薧��������A�V�䖧��(�䖧)�Ƃ��ꂽ�B

����ȑO���炠�����A�R�ɂ�����C�s�����C���G��(�����݂�)�Ƌ�ʂ��Ă����(�����E�䖧)�������ƌĂԁB

�������Ő��͓V��@���N��������ŋ������L�߂����A�ނ��N�������͖̂@�،o�𒆐S���T�Ƃ����V�䋳�w(�V��w�A�����A�T�A�����̎l�푊������F�Ƃ���A�܂�@�،o�A��y���A�T�A�����������܂�)�ł���A�������S�ł͂Ȃ������B������Z�����w�m�Ŏ��Ԃ��Ȃ������B�K�^�ɂ��V��̐����Ȍp���ҁE���łɖ����ّ̑��E�Ƌ����E�̟�(*****)����������q�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ���̂́A�͂�1�N�ԂŁA�����ɂ��s���Ă��Ȃ��B���ꂪ��ɋ�C�Ƃ̎Љ�I����̋t�]���������ƂɂȂ�B

����ł��A�Ӑ^���瑱�����l�ȓV��̋����ƁA�Ő��̌������́A��̏�y���̌��M��̑�Ȋ��q�V�����̊J�c����(�@�R�E���@��)����������y�o�����B

�t�ɋ�C�́A�����ɐ�O���A����R�E���������ő���@���̐^�̌��t���w���^���@���J���A���`�̐[���Ȃ��Ƃ�����{�̖����̑�\�Ƃ��ꂽ�B�����́A���{�̓y���Ƃ��悭�n�������A�̌n�����ꂽ�A�C���h���̐��E���Ղ̓N�w�@���ł����B��C�̎v�z�͊����������B��l�ł��ׂĂ�����Ă̂��A�������ɍs���Ă��܂����B�b�ʂ������̒n�ŁA�����̌p����������q�Ɍb�܂ꂸ(���ɋ������L�߂锤�������A�Ⴍ���ĖS���Ȃ����`�C��������)���S�̊�@�ɂ��������A�ނ��\�m���Ă����ʂ�(�����ɋ������L�߂������)�p���҂͓ˑR���{���猻�ꂽ�B�����ē��m�̏����ȓ����Ŗ����͊������ꂽ���̂́A�����ʂ�閧�̗��ɕ����Ă��܂����̂ł��B��C�͎��̈̑�Ȍp���҂ɂ͏o�����Ȃ������̂ł��B���̋O�Ղ́u���сv�̕i�ł���ނ̖c��Ȓ���Ƒّ��E�E�����E�̙�䶗�(******)�Ɩ@��(*******)�ɑ�����܂����B

(*)�����̖���

�����͖���ł�����B�������ۂ��A��l�����������ł���A���������āA�ނ�̍��o���_�f�⑼�̗L�@���̐��������ݍ���ł���(�G���g���s�[��H�ׂȂ��炵��)��������Ȃ��Ƃ����A�l�Ԃ̏h���ł��������H(������肩�_�X�̐��E�ł��A�]���A�X�^�[�╧�����E�ł̑P�_�Ɩ��_�Ƃ̎E�������̍\�����݂���)�̒��ŁA�l�Ԓ��S�̑P�����������A��y���̂��݁A�����]�X���邱�Ƃ̖�����@���Ɉ����邩���A������։�̉Q�ɕ��荞�܂ꂽ�l�Ԃ̖�������@���ɋ~���o�����𐳖ʂ���̂��ē������̂���C�������B����́u�F��v�ʼn����ł�����ł͂Ȃ������B

����e�[�}�p�[�N�ŁA���̎��[���X�P�[�g�����N�ɖ��ߍ���ŁA�X��̃X�P�[�g���y����ł��炢�����Ƃ����A����ȏ�Ȃ�����Ȋ�悪��������A�l�b�g�����サ���B

�������킢�����A�����݂���A����A���̌y���A�c��������A�X�̐����ق̊��ɑ���ᔻ�́A���Ƃ��l�Ԃ̐g����̋ɂ݂��݂����āA�����������B�u������v�Ƃ����A����O�����A�������������ē��h���āA�����B�������Ƃ����S���̏X���������Ă���̂ł͂���܂��H���Ȃ��ɂƂ��Ă̐^���́A�s���̂悢���́A�܂�U�����ꂽ���̂ɂ������A�s���̂�邢���̂́A�^���ł͂Ȃ��A�����Ȃ����ɉB���Ė����������ɂ������킯���B�����Ԃ��E���āA��������Ĕ������Ƃ��Ⴀ���Ⴀ�ƌ����Ă邵�A�����Ԃ��E���āA�_�炩���Ƃ��A�Ƃ낯��Ƃ��Ⴀ���Ⴀ�ƌ����Ă邶��Ȃ��ł����B����́A�������Ȃ��킯���B�����̖����ł��ˁB�e�[�}�p�[�N�̊�悳����A��편�s�ł����B�T���g�E���[���́u��(����)�͔��߂Ȃ���Ύg���Ȃ��v�̌��������Ă��܂��܂����ˁB���ϕi�̌������A���߂ď��߂Ďg�����ɂȂ�̂ł����ˁB����̑����́A�������萶�̐^�����o���Ă��܂����ׂɑܒ@���ɂ��������P�ł����A�l�Ԉ�l���A(���̐��������ɑ�)�P�l�ʂ����Ă��邱�Ƃւ̋���Ȕ���ł����B

(**)���������u��C�̖��v�t�H��1984�N7����298

(***)����340

(****�j�Ҋw�m(��������)�Ƃ��B

(*****) ��(���傤)=�@���̌ܒq���ے����鐅��q�̓o���ɒ������̈ʂ̌p�������������̋V���B�Ő��͒�q�ƂȂ邽�߂́u�v�܂ł��������A��C�͌b�ʂ���A��苗�(�������=�����̑m�E)�̈ʂ邽�߂́u�`�@�v�܂ŎĂ����B���ꂪ��ɁA�Ő��͋�C�ɟ���������A�����ɗ��܂�A�Ō�܂Łu�`�@�v�͎��Ȃ��������Ƃɂ��A��l�̗���̑�t�]�������炵�������ł���B�X�ɂ́A�Ő��A�����͔�b�R�E����ŋ����������̂ł��A���{�Ő����ȑm�ƂȂ邽�߂ɂ́A�Η������s���厛�̉��d�Ŏ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B����ɉ��d��݂��邱�Ƃ������ꂽ�͍̂Ő�������7���ゾ�����B�����̃o�b�N�A�b�v���������Ƃ��Ă��A��s�����̕ǂ͌��������̂ł���A���̓_��C�͓�s�����Ƃ͋�����ۂ��Ȃ���A�Ǝ��̐��E��z���Ă������B

(******)��䶗��E�E�E�Ñ�C���h�̃T���X�N���b�g��ł̉��������ɂ��Ă����̂ŁA���̋��n�ɒB���邱�Ƃ��Ӗ����A�����̐��E�ς��ے��I�ɍ\�}���������́B�}���_���Ƃ́A�T���X�N���b�g��ŁA�u�}���_�v�i�^���A�{���j�Ɓu���v�i����j��t������B�����̍��{�_�ł������@���𒆐S�ɏC�s�̉ߒ��ɂ���e�����𒁏��ɏ]���z�u����B

���E��䶗�(��ߑّ��E��䶗��Ƌ����E��䶗��̈��)�A�ʑ���䶗�(����@���ȊO�́A�a�C�����A���ƈ��ׂȂǓ���̖ړI�̂��߂̖{�����`���ꂽ����)�A��y��䶗�(����ɔ@���̋Ɋy��y��`��������)�A��瑙�䶗�(�_���K���v�z�Ɋ�Â��ݗ��̐_�X���̏������p��ς��Č�����)�A������䶗�(���@�@��@�؏@�̖{���Ƃ��āA�얳���@�@�،o�Ȃǂ̂���ڂ��ŏ���������)�A㹖���䶗�(���܂܂�=���̙�䶗��ł��薧���̙�䶗����A���ۂɏ�����z�u���ĕ\���������́B�S�Ă̕�������@���̕ϐg�������g�ƌ����܂�)�ȂǗl�X�ȕ\���`��������A�������e�ɂ���ĕ�����ƁA����@���𒆐S�Ɋe���̏�����z�u�����s����䶗��Ƒ���̕��g�ł��鈢��ɁA�ω��A��閦(�����キ)�Ȃǂ̓��葸��{���Ƃ����ʑ���䶗��Ƃɂ���������B

��C�������A�����̂́A�s����䶗��ɑ����A�ّ��E(���̗�)�Ƌ����E(�q�̐��E)�̈����Ȃ閧���̍��{�{���ł����䶗��}�B���͒ɂ�Ō����Ȃ����A�������ɂ��č��ꂽ���̂������ɂ���܂��B�ّ��Ƃ́A��̂őَ���ی�琬���邱�ƂɗႦ���@���܂݂����߂邱�ƂŁA����@���̐[�����߂�\�킵�Ă���B�����}�����������̂��ّ��E��䶗��B�����E�́A�����̂悤�Ȍ��łȒm�b�Ɏx����ꂽ���̋��n�������A����@���̂�邬�Ȃ��m�b��\�킷�Ƃ����B���̋��n�Ɏ���ߒ���}�����������̂������E��䶗��B��䶗��̓����O�������悤�Ɂu���R�̎��Ȏ����̎��݁v�ł���A��������̂Ɠ��l�́A�o��������R��̌���O�ɂ��Ă̎��Ȃ̕⏞�s�ׂł���A�l���̈Ӗ��Â��s�ׂȂ̂ł��B

���E��䶗�(���\�{)�]�ˎ���@�����썑���i�����j��

(*******)�@��E�E�E�@�ϔY��ł��j������n(��������)�A�������o�������������(�����ꂢ)�B�������ڂ�������Ղ�3�B

�����썑���i�����j��

��89) ����

�߉ނ̋����B��ʂɂ͖@�،o��،��o�A����ɔ@���̋����ł����y�o�T�̋������Ӗ������B��s�Z�@�ɑ�\�����B��C�́A�����ȊO�����ׂČ����Ƃ����B���厛�啧�͉،��̃l�b�g���[�N�̒��S(��ḎՓߕ�)�B�����ꑰ�̍��ƃC�f�I���M�[�Ɏg��ꂽ(���썑�Ƃ̎v�z)�B

�w��I�ŁA����ɂ���Ė��炩�ɐ��������ꂽ(�u���ꂽ�����v)�����̋������Ӗ�����B����͉i���̕������ڂɐ�ΓI�Ȑ^���𐂎�����̂ł͂Ȃ��A�O�����������邽�߂ɂ��߉ޗl�Ƃ��Č����Ɏp�������ꂽ�����A����������̔\�͂ɉ����Đ����ꂽ���̂Ƃ����B

��90) ���������u�ɂق�ƃj�b�|���v�H���P94