2016年04月19日

第2回 歴史 第1部3-1

前回、徒然草など引き合いに出してわかりにくかったと思いますが、具体的にはこういうことだと思うんです。

【生と死で支えられた自己というもの】

人間の身体が「自己」というものを形成していく中で、いくつもの大きな過程があり、「脳神経系」の形成があったり、自己と非自己を判断する「免疫系」の形成があったりするわけです(その他にも自分の「性の決定」や人間の「手の発生」などにも同じような仕組みがあるわけですが)。

脳神経系の場合、「受精卵から「発生」が起こり、やがて神経細胞が発生するところまでは遺伝的な設計図に従って行われる。しかしニューロン(神経細胞)がどのように繋がりあってどんな回路を形成するかという段階では完成した設計図が決まっているわけではない(14)」ようです。いろいろな多様な組み合わせを試して、可塑性を持った形成過程から自己を編成していく。そして全体としての「自己」形成からはみ出したり、間違って結合したり重複したものは自殺(アポトーシスと言います)させる。させるというより、細胞が自分で判断する。どこかに統率するところがあって命令されるわけじゃない。だから死んでいくというのは、マクロで見るような各臓器の機能低下などという生易しいものではなく、ミクロの世界では「死ぬための装置」がフル稼働する壮絶な作業なのですね。勿論その目的は「生きるための装置」の入れ替え(維持)のためです。しかもそれで生き残った細胞すら20歳を超える頃から自死が始まり、寿命で全体も死んでいく。これももう一段高次元のアポトーシスの形体と考えられているわけです。個々の人間も、体の中の細胞と同様、大きな「存在(宇宙)」の中の1構成部分という位置づけなのでしょう。

免疫系の形成の場合も、自分が作った細胞でも、外から侵入してきた病原体でも、まず「自己」に属するか否かの識別の中心的役割を担うT細胞と呼ばれる免疫細胞が「胸腺(15)」から作りだされる。胸腺はT細胞(胸腺はThymusとよばれ、頭文字をとってT細胞と呼ばれる)の反応性をチェックして自己と反応し、自己を傷つける恐れのある細胞を排除する。

このようにどちらの系にしても、「個体の生を保証していたのは細胞の死のプログラムであった(16)」わけです。ちょうど、「初めは丸いミットのような形をした組織の中に指骨が形成されてゆくのだが、やがて指骨の間の細胞が死んでいき5本の指が作り出される、手の発生(17)」のように。

アトキンスがいうように、「構造の一様性は、他のどこかがその犠牲として乱雑状態に崩壊して初めて現れる(18)」

ものです。従って、生命は有るものじゃなく、成るもの・「後天的な活動」なんですね。「そうすると「自己」というものは、「自己」の行為そのものであって、「自己」という固定したものではない(19)」

ということがお分かりだともいます。姿・形は、その時その時の「場」によって変身するわけです。細胞も自己、私も自己、もっと言えば生も生命、死も生命というアンビバレンツ(両面を同時に持つ)なものなんですね。

【免疫とアレルギー】

片方が片方を排除しようとすれば、相手もそうくる。行きつくところは互いの排除・アレルギーの世界ですね(免疫というのはそうじゃない。細菌やウイルスなどをある一定のラインで押さえ、共存関係を作り出す働きです)。移民の排除なんて言ってるのは、気付いていないんです。テロとは自らの排除の論理が招いたアレルギー反応のうちの、相手側からの反応だということに。こんなことやってると、行きつくところ必ずや、自分の夫や妻にさえ、愛するペットにさえアレルギーは起き、それは相手からも同じ扱いを受けるでしょう。身の回りの全てに対して起きるでしょう。そうして「こぎれい」どころか無菌潔癖症となって、自らの身体そのものに対しても拒否反応を起こす羽目になるでしょう。だから「排除の論理」は自殺行為なんです。

長くなって、ほんとすみません。

ここまでは生命の維持とか進化の、直観的な説明にはなりますが、生命の「発生」の説明にはなっていません。どうして元々の生命が発生したか、又「生命とは何か」は、科学で扱ってもいいのですが、そういう専門分化こそ、今世紀の認識の過ちですからここで考えます。

【生命の誕生】

いよいよ我々の先祖、「生命」の誕生です。先ほどの恒星の核融合で出来た鉄までの原子に加え、超新星爆発で生まれた重元素(コバルト以降)と必要な元素は揃いつつありました。ただ生命は熱力学第2法則に反する高分子の秩序体(でたらめさ加減であるエントロピーが小さい)です。いくら原料があってもそれだけで秩序は生まれません。又、従来の定説とされている、水があれば生物がいると考えるのは飛躍です。生物の生存に水は必要でも、水で生命が生成されることは無い、つまり高分子の情報体は生成されないということです。(ここから多くは、地球物理学者・中沢弘基著「生命誕生」(講談社新書)を参照させていただきながら、私の責任で編集します。)

実は地球45.5億年の歴史は、放熱の歴史でした。地球は惑星などの集積・衝突で誕生しましたが、その凝集エネルギーで溶融し、超高圧力と核融合で表面がマグマの海となります。月もそれと同じ時期に、地球に火星くらい大きな惑星が衝突し(ジャイアント・インパクト)、破片同士が集まって出来ました(20)。

その高温で大気は水素を失い、酸化された大気(窒素・水・二酸化炭素)となる。約3億年の時間をかけてようやく集積が終わると、今度はその熱を宇宙に放熱します。この推移はエントロピーの法則に沿ったものです。この冷却の過程で高温で水蒸気となっていた水が凝縮して海を出現させます。海洋の出現で大気の圧力は減少し、現在と同程度の1気圧に近づいたとされます。海が出現したということは微惑星や隕石の集積が一旦収まり、地球の温度がそこまで下がった事を示します。ところがアポロ計画によってもちかえられた月の石の研究で、月の土壌が、地球海洋出現の3〜5億年後(40億〜38億年前)に集中していることが判りました。このことはこの頃、月の大変動つまり小惑星達による激しい隕石落下の時期が再び起こった事が予想されるのです。これは月だけの変動ではありません。この痕跡は地球でも見つかっています。後期重爆撃と呼ばれる、太陽系の惑星活動の「ゆらぎ」が原因でした。未だ陸地は見えず、隕石(多くは火星と木星の中間にある惑星帯)は海水に激しく衝突しました。

ミラーが1953年から実験した「大気への放電による生成仮説」で、「還元的な混合大気」であれば、メタン、アンモニア、水を含む気体中に放電する実験で、水中にアミノ酸が生じることを証明された。しかし最初に述べたように原子大気は「酸化」されていたので、この実験は徒労に終わったかに見えました。ところが、今世紀に入り中沢教授や物質・材料研究機構の関根利守主席研究員らにより、後期重爆撃による隕石海洋衝突で、還元的大気が一時的・局所的に生成する(隕石の海洋衝突→水は超高音気体化→隕石・海底鉱物の蒸発→水H2Oは隕石の金属片Feと反応し水素Hと酸素O2に分解→蒸発した金属片などが酸素を酸化吸収→「衝撃波蒸気流」は水素過剰の「還元」状態)ことが仮説として立てられ、実験にも成功しました。実験の規模が、地球大では無いので、これを持って直ちに「隕石海洋衝突で還元大気生成」とは行かないにしても、可能性は十分でしょう。ミラーの実験は生き返ったのです。これにより、高温の還元状態では、アミノ酸の元であるアンモニアの生成が確認されます。地質学的にも38億年前のグリーンランドの変成岩にアンモニウム雲母が多く含まれている事実もあります。事実、還元状態が不十分なところでは、有機分子は周辺の珪酸塩鉱物と反応し、水素を放出し、自らは炭化しグラファイトやダイアモンドと化しました(ダイアモンドも我々の兄弟だったんですね)。

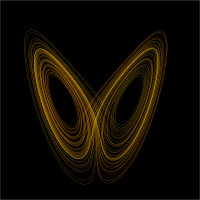

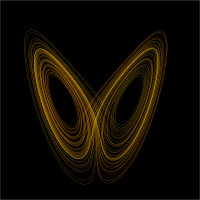

当時の大気は酸化的で、揮発性有機分子は蒸気流の外に出れば紫外線やX線などもあり分解してしまいます。不揮発性の有機分子も、水の中の油の様なもので油膜となり、水面で酸化的な大気に分解されてしまいます。結局サバイバル出来たのは海洋に溶解出来る親水性の生物有機分子だけでした。これらは粘土鉱物に吸着、沈殿し海洋堆積物中に埋没されました。海洋堆積物はプレートテクニクスにより移動し、マントルに沈み込みます。このままでは熱水やマグマの熱で分解してしまいます。そこで圧密・脱水環境で重合した高分子は多くが熱水で分解したり、炭素に戻ったりしたでしょう。その中で一部の高分子は、粘土物質などのつくる小胞の中に避難して、「地下生物圏」をつくったと想像されています。その後熱水噴出口を通って海底に進出し「適応放散」したと考えられています。この小胞体が存続する為に「小胞融合」を繰り返し(食事と排泄のようなものです代謝機能といいます)。複雑な生命体を複製し、未だ十分な説明は出来ないのですがRNA/DNAのような自己複製機能を取り込んで、「種」を成立させました。1982年、ケアンズ・スミスは、「ネイチャー」誌に「人は粘土の子ども?」と紹介された「遺伝的乗っ取り・・生命の鉱物起源説」を書きました。地球の放熱は宇宙全体から見れば(マクロ)、エントロピー増大の方向ですが、地球だけをとって見れば(ミクロ)、ところどころに瞬間的なエントロピー減少の場が生まれる環境があったのです。例えその瞬間が100万年であっても、宇宙の歴史から見れば一瞬の「ゆらぎ」なわけです。唯、生命が水中からでなく、地底で発生したとしても、なぜ「還元的な混合大気」のもと、高分子有機体がつまり秩序が発生したのかには、ミラーの実験だけではすんなりいかないものが残ると思います。ここでは、有力な説である「アトラクター」を紹介します。「アトラクター」とは、ある力学系がどこかに向かって時間的発展をする集合をさし、その形状は1点に収束、曲線に収束など多様で、カオスという特徴が発生し、系の中に「ゆらぎ」が発生し、そこから自己組織性が作られていくというもの。特に「ローレンツアトラクターが示すカオスは、自己触媒的に秩序を作りだす散逸力学系のカオスで、生命の誕生にかかわっているとされています。(21)

ここで注意しなければならないのは、生命という「もの」があるのではなく、「動き」があることが生命であるということです。細胞が生命だと考えても何の解決にもならない。細胞膜という状態(入れ物)を維持する「動き」が生命なのだということです。従って、ものだと考える限り、永久に生命を知ることはできないでしょう。これから見ていく生命の進化も、厳密にいえば、生命の「入れ物の進化(変身)」に過ぎず、生命そのものは、姿形は変わっても、永遠に何かに向かう「動き」であり、情熱なのかもしれません。そこを押さえておいてください。

ここから先も、生命の進化は続きますが、謎の多い世界が残されていますので、大股で、脊椎動物の上陸まで飛んでいきたいと思います。

注14)多田富雄「生命の意味論」新潮社P91

注15)胸腺

胸腔内にあり心臓の前面に張り付くような小さな腺状の臓器。「すべての免疫細胞の源は、骨髄にいる造血幹細胞で、これが胸腺という臓器に流れ着いて分裂を始めるとT細胞に向かって分化する。幹細胞は条件次第で赤血球にも、白血球にも、血小板にも変わりうる(*1)」。胸腺は自己破壊の可能性のある細胞を死に追いやったり、膨大な数のTcr(T細胞抗原レセプター)を作って、侵入してくる「非自己」排除に備えたりしているが、「若さ」に関係しているふしがある。というのも、がん細胞を排除するNK(ナチュラルキラー細胞)が10歳代が最高に多く作られるのと同じように、胸腺も10歳代が一番発達し、過ぎると萎んでいくようなんです。それで老化すると感染症やガンになりやすくなる。それじゃーと老化した動物に、若い動物の胸腺を移植すると、胸腺自体が萎んでしまうし、逆に萎みかけた胸腺を若い動物に移植すると復活してしまうという。

又「胸腺は免疫系ばかりでなく、発育促進物質(プロミン)・俗にいう「ピーターパン・ホルモン」と呼ばれるものの源になっている(*2)」という。学習に必要な、偏見のない好奇心、謙虚な心、新しい経験を享受することに興奮する力、理解力といった力やユーモアや笑いのセンスといったものが、性的興味に持っていかれる前の少年期を支える臓器でもある。これは後に考察するネオテニー的特徴でもある。この時期を、或いは(時期は過ぎても)この特質を如何に長く保てるかが、類人猿との差となってくるのです。ちなみにブロムフォールによれば、人種間でも胸腺の寿命はかなり違いがあり、我々アジアのモンゴロイドが最も長く大人になっても残っているそうです。

(*1) 多田富雄「生命の意味論」新潮社P148

(*2)クライブ・ブロムフォール「幼児化するヒト」河出書房新社P44

注16)多田富雄「生命の意味論」新潮社P99

注17) 多田富雄「生命の意味論」新潮社P84

注18)P.W.アトキンス「エントロピーと秩序」日経サイエンス社P274

注19) 多田富雄「免疫の意味論」青土社P220

注20)

おかげで地球の地軸は23.5度もがくんと傾き、公転時の位置によって、太陽からの距離がその分だけ遠ざかったり・近づいたりして気温の差を生み、四季発生の要因となったり、又その後の月の引力の影響で地球自転速度がちょうどよく弱められて(3分の1程度迄)、1日8時間・風速300メートルの世界から解放されたのです。その他にも月が地球の周りを回っている為、月に面している側は月が海水を引っ張り満潮となったり、反対側は地球の遠心力でやはり満潮となり、そこから90度ずつずれた場所は干潮になります。1日に約1回地球の周りを回転する為、月の引力による満潮と地球の遠心力による満潮の2回の満潮(ということは干潮も2回)を経験するわけです。その他にも、人間の体内時計が太陽の1日24時間の方でなく、月の公転時間24時間50分の引力周期に強く影響され(潮汐リズムといいます)、50分ずつ昼が夜にずれ込み、だんだん夜型人間になりやすい。もともとお母さんのお腹の中にいた胎児は、太陽を浴びていないので、潮汐リズムに支配されていました。それを誕生とともに無理やり「昼夜リズム」に修正されているんです。毎朝太陽を浴びて、さあ朝だ!とリセットしないと、どんどん目覚めが遅れて来て大変なことになる。

単純計算で、1日50分長くなると、約4週間=28.8日で1440分、つまり1日の分数(60×24時間)となるので、放っておくと4週間で元に戻る計算になります。しかしその時、1日損をしている訳ですね。大変なストレスを抱えている。これは私の推測ですが、長いということは、呼吸や睡眠の波の振幅がその分浅くなる、当然呼吸も睡眠も浅くなる。大したことはないとたかをくくっていると、それが積算されて大変な障害に繋がる。これがカオスですね。過呼吸だって無呼吸症候群だって、私は無関係と思いません。こちらは月の弊害、つまり上陸の弊害ですね。

注21)

松岡正剛「情報の歴史を読む」NTT出版 p47

【生と死で支えられた自己というもの】

人間の身体が「自己」というものを形成していく中で、いくつもの大きな過程があり、「脳神経系」の形成があったり、自己と非自己を判断する「免疫系」の形成があったりするわけです(その他にも自分の「性の決定」や人間の「手の発生」などにも同じような仕組みがあるわけですが)。

脳神経系の場合、「受精卵から「発生」が起こり、やがて神経細胞が発生するところまでは遺伝的な設計図に従って行われる。しかしニューロン(神経細胞)がどのように繋がりあってどんな回路を形成するかという段階では完成した設計図が決まっているわけではない(14)」ようです。いろいろな多様な組み合わせを試して、可塑性を持った形成過程から自己を編成していく。そして全体としての「自己」形成からはみ出したり、間違って結合したり重複したものは自殺(アポトーシスと言います)させる。させるというより、細胞が自分で判断する。どこかに統率するところがあって命令されるわけじゃない。だから死んでいくというのは、マクロで見るような各臓器の機能低下などという生易しいものではなく、ミクロの世界では「死ぬための装置」がフル稼働する壮絶な作業なのですね。勿論その目的は「生きるための装置」の入れ替え(維持)のためです。しかもそれで生き残った細胞すら20歳を超える頃から自死が始まり、寿命で全体も死んでいく。これももう一段高次元のアポトーシスの形体と考えられているわけです。個々の人間も、体の中の細胞と同様、大きな「存在(宇宙)」の中の1構成部分という位置づけなのでしょう。

免疫系の形成の場合も、自分が作った細胞でも、外から侵入してきた病原体でも、まず「自己」に属するか否かの識別の中心的役割を担うT細胞と呼ばれる免疫細胞が「胸腺(15)」から作りだされる。胸腺はT細胞(胸腺はThymusとよばれ、頭文字をとってT細胞と呼ばれる)の反応性をチェックして自己と反応し、自己を傷つける恐れのある細胞を排除する。

このようにどちらの系にしても、「個体の生を保証していたのは細胞の死のプログラムであった(16)」わけです。ちょうど、「初めは丸いミットのような形をした組織の中に指骨が形成されてゆくのだが、やがて指骨の間の細胞が死んでいき5本の指が作り出される、手の発生(17)」のように。

アトキンスがいうように、「構造の一様性は、他のどこかがその犠牲として乱雑状態に崩壊して初めて現れる(18)」

ものです。従って、生命は有るものじゃなく、成るもの・「後天的な活動」なんですね。「そうすると「自己」というものは、「自己」の行為そのものであって、「自己」という固定したものではない(19)」

ということがお分かりだともいます。姿・形は、その時その時の「場」によって変身するわけです。細胞も自己、私も自己、もっと言えば生も生命、死も生命というアンビバレンツ(両面を同時に持つ)なものなんですね。

【免疫とアレルギー】

片方が片方を排除しようとすれば、相手もそうくる。行きつくところは互いの排除・アレルギーの世界ですね(免疫というのはそうじゃない。細菌やウイルスなどをある一定のラインで押さえ、共存関係を作り出す働きです)。移民の排除なんて言ってるのは、気付いていないんです。テロとは自らの排除の論理が招いたアレルギー反応のうちの、相手側からの反応だということに。こんなことやってると、行きつくところ必ずや、自分の夫や妻にさえ、愛するペットにさえアレルギーは起き、それは相手からも同じ扱いを受けるでしょう。身の回りの全てに対して起きるでしょう。そうして「こぎれい」どころか無菌潔癖症となって、自らの身体そのものに対しても拒否反応を起こす羽目になるでしょう。だから「排除の論理」は自殺行為なんです。

長くなって、ほんとすみません。

ここまでは生命の維持とか進化の、直観的な説明にはなりますが、生命の「発生」の説明にはなっていません。どうして元々の生命が発生したか、又「生命とは何か」は、科学で扱ってもいいのですが、そういう専門分化こそ、今世紀の認識の過ちですからここで考えます。

【生命の誕生】

いよいよ我々の先祖、「生命」の誕生です。先ほどの恒星の核融合で出来た鉄までの原子に加え、超新星爆発で生まれた重元素(コバルト以降)と必要な元素は揃いつつありました。ただ生命は熱力学第2法則に反する高分子の秩序体(でたらめさ加減であるエントロピーが小さい)です。いくら原料があってもそれだけで秩序は生まれません。又、従来の定説とされている、水があれば生物がいると考えるのは飛躍です。生物の生存に水は必要でも、水で生命が生成されることは無い、つまり高分子の情報体は生成されないということです。(ここから多くは、地球物理学者・中沢弘基著「生命誕生」(講談社新書)を参照させていただきながら、私の責任で編集します。)

実は地球45.5億年の歴史は、放熱の歴史でした。地球は惑星などの集積・衝突で誕生しましたが、その凝集エネルギーで溶融し、超高圧力と核融合で表面がマグマの海となります。月もそれと同じ時期に、地球に火星くらい大きな惑星が衝突し(ジャイアント・インパクト)、破片同士が集まって出来ました(20)。

その高温で大気は水素を失い、酸化された大気(窒素・水・二酸化炭素)となる。約3億年の時間をかけてようやく集積が終わると、今度はその熱を宇宙に放熱します。この推移はエントロピーの法則に沿ったものです。この冷却の過程で高温で水蒸気となっていた水が凝縮して海を出現させます。海洋の出現で大気の圧力は減少し、現在と同程度の1気圧に近づいたとされます。海が出現したということは微惑星や隕石の集積が一旦収まり、地球の温度がそこまで下がった事を示します。ところがアポロ計画によってもちかえられた月の石の研究で、月の土壌が、地球海洋出現の3〜5億年後(40億〜38億年前)に集中していることが判りました。このことはこの頃、月の大変動つまり小惑星達による激しい隕石落下の時期が再び起こった事が予想されるのです。これは月だけの変動ではありません。この痕跡は地球でも見つかっています。後期重爆撃と呼ばれる、太陽系の惑星活動の「ゆらぎ」が原因でした。未だ陸地は見えず、隕石(多くは火星と木星の中間にある惑星帯)は海水に激しく衝突しました。

ミラーが1953年から実験した「大気への放電による生成仮説」で、「還元的な混合大気」であれば、メタン、アンモニア、水を含む気体中に放電する実験で、水中にアミノ酸が生じることを証明された。しかし最初に述べたように原子大気は「酸化」されていたので、この実験は徒労に終わったかに見えました。ところが、今世紀に入り中沢教授や物質・材料研究機構の関根利守主席研究員らにより、後期重爆撃による隕石海洋衝突で、還元的大気が一時的・局所的に生成する(隕石の海洋衝突→水は超高音気体化→隕石・海底鉱物の蒸発→水H2Oは隕石の金属片Feと反応し水素Hと酸素O2に分解→蒸発した金属片などが酸素を酸化吸収→「衝撃波蒸気流」は水素過剰の「還元」状態)ことが仮説として立てられ、実験にも成功しました。実験の規模が、地球大では無いので、これを持って直ちに「隕石海洋衝突で還元大気生成」とは行かないにしても、可能性は十分でしょう。ミラーの実験は生き返ったのです。これにより、高温の還元状態では、アミノ酸の元であるアンモニアの生成が確認されます。地質学的にも38億年前のグリーンランドの変成岩にアンモニウム雲母が多く含まれている事実もあります。事実、還元状態が不十分なところでは、有機分子は周辺の珪酸塩鉱物と反応し、水素を放出し、自らは炭化しグラファイトやダイアモンドと化しました(ダイアモンドも我々の兄弟だったんですね)。

当時の大気は酸化的で、揮発性有機分子は蒸気流の外に出れば紫外線やX線などもあり分解してしまいます。不揮発性の有機分子も、水の中の油の様なもので油膜となり、水面で酸化的な大気に分解されてしまいます。結局サバイバル出来たのは海洋に溶解出来る親水性の生物有機分子だけでした。これらは粘土鉱物に吸着、沈殿し海洋堆積物中に埋没されました。海洋堆積物はプレートテクニクスにより移動し、マントルに沈み込みます。このままでは熱水やマグマの熱で分解してしまいます。そこで圧密・脱水環境で重合した高分子は多くが熱水で分解したり、炭素に戻ったりしたでしょう。その中で一部の高分子は、粘土物質などのつくる小胞の中に避難して、「地下生物圏」をつくったと想像されています。その後熱水噴出口を通って海底に進出し「適応放散」したと考えられています。この小胞体が存続する為に「小胞融合」を繰り返し(食事と排泄のようなものです代謝機能といいます)。複雑な生命体を複製し、未だ十分な説明は出来ないのですがRNA/DNAのような自己複製機能を取り込んで、「種」を成立させました。1982年、ケアンズ・スミスは、「ネイチャー」誌に「人は粘土の子ども?」と紹介された「遺伝的乗っ取り・・生命の鉱物起源説」を書きました。地球の放熱は宇宙全体から見れば(マクロ)、エントロピー増大の方向ですが、地球だけをとって見れば(ミクロ)、ところどころに瞬間的なエントロピー減少の場が生まれる環境があったのです。例えその瞬間が100万年であっても、宇宙の歴史から見れば一瞬の「ゆらぎ」なわけです。唯、生命が水中からでなく、地底で発生したとしても、なぜ「還元的な混合大気」のもと、高分子有機体がつまり秩序が発生したのかには、ミラーの実験だけではすんなりいかないものが残ると思います。ここでは、有力な説である「アトラクター」を紹介します。「アトラクター」とは、ある力学系がどこかに向かって時間的発展をする集合をさし、その形状は1点に収束、曲線に収束など多様で、カオスという特徴が発生し、系の中に「ゆらぎ」が発生し、そこから自己組織性が作られていくというもの。特に「ローレンツアトラクターが示すカオスは、自己触媒的に秩序を作りだす散逸力学系のカオスで、生命の誕生にかかわっているとされています。(21)

ここで注意しなければならないのは、生命という「もの」があるのではなく、「動き」があることが生命であるということです。細胞が生命だと考えても何の解決にもならない。細胞膜という状態(入れ物)を維持する「動き」が生命なのだということです。従って、ものだと考える限り、永久に生命を知ることはできないでしょう。これから見ていく生命の進化も、厳密にいえば、生命の「入れ物の進化(変身)」に過ぎず、生命そのものは、姿形は変わっても、永遠に何かに向かう「動き」であり、情熱なのかもしれません。そこを押さえておいてください。

ここから先も、生命の進化は続きますが、謎の多い世界が残されていますので、大股で、脊椎動物の上陸まで飛んでいきたいと思います。

注14)多田富雄「生命の意味論」新潮社P91

注15)胸腺

胸腔内にあり心臓の前面に張り付くような小さな腺状の臓器。「すべての免疫細胞の源は、骨髄にいる造血幹細胞で、これが胸腺という臓器に流れ着いて分裂を始めるとT細胞に向かって分化する。幹細胞は条件次第で赤血球にも、白血球にも、血小板にも変わりうる(*1)」。胸腺は自己破壊の可能性のある細胞を死に追いやったり、膨大な数のTcr(T細胞抗原レセプター)を作って、侵入してくる「非自己」排除に備えたりしているが、「若さ」に関係しているふしがある。というのも、がん細胞を排除するNK(ナチュラルキラー細胞)が10歳代が最高に多く作られるのと同じように、胸腺も10歳代が一番発達し、過ぎると萎んでいくようなんです。それで老化すると感染症やガンになりやすくなる。それじゃーと老化した動物に、若い動物の胸腺を移植すると、胸腺自体が萎んでしまうし、逆に萎みかけた胸腺を若い動物に移植すると復活してしまうという。

又「胸腺は免疫系ばかりでなく、発育促進物質(プロミン)・俗にいう「ピーターパン・ホルモン」と呼ばれるものの源になっている(*2)」という。学習に必要な、偏見のない好奇心、謙虚な心、新しい経験を享受することに興奮する力、理解力といった力やユーモアや笑いのセンスといったものが、性的興味に持っていかれる前の少年期を支える臓器でもある。これは後に考察するネオテニー的特徴でもある。この時期を、或いは(時期は過ぎても)この特質を如何に長く保てるかが、類人猿との差となってくるのです。ちなみにブロムフォールによれば、人種間でも胸腺の寿命はかなり違いがあり、我々アジアのモンゴロイドが最も長く大人になっても残っているそうです。

(*1) 多田富雄「生命の意味論」新潮社P148

(*2)クライブ・ブロムフォール「幼児化するヒト」河出書房新社P44

注16)多田富雄「生命の意味論」新潮社P99

注17) 多田富雄「生命の意味論」新潮社P84

注18)P.W.アトキンス「エントロピーと秩序」日経サイエンス社P274

注19) 多田富雄「免疫の意味論」青土社P220

注20)

おかげで地球の地軸は23.5度もがくんと傾き、公転時の位置によって、太陽からの距離がその分だけ遠ざかったり・近づいたりして気温の差を生み、四季発生の要因となったり、又その後の月の引力の影響で地球自転速度がちょうどよく弱められて(3分の1程度迄)、1日8時間・風速300メートルの世界から解放されたのです。その他にも月が地球の周りを回っている為、月に面している側は月が海水を引っ張り満潮となったり、反対側は地球の遠心力でやはり満潮となり、そこから90度ずつずれた場所は干潮になります。1日に約1回地球の周りを回転する為、月の引力による満潮と地球の遠心力による満潮の2回の満潮(ということは干潮も2回)を経験するわけです。その他にも、人間の体内時計が太陽の1日24時間の方でなく、月の公転時間24時間50分の引力周期に強く影響され(潮汐リズムといいます)、50分ずつ昼が夜にずれ込み、だんだん夜型人間になりやすい。もともとお母さんのお腹の中にいた胎児は、太陽を浴びていないので、潮汐リズムに支配されていました。それを誕生とともに無理やり「昼夜リズム」に修正されているんです。毎朝太陽を浴びて、さあ朝だ!とリセットしないと、どんどん目覚めが遅れて来て大変なことになる。

単純計算で、1日50分長くなると、約4週間=28.8日で1440分、つまり1日の分数(60×24時間)となるので、放っておくと4週間で元に戻る計算になります。しかしその時、1日損をしている訳ですね。大変なストレスを抱えている。これは私の推測ですが、長いということは、呼吸や睡眠の波の振幅がその分浅くなる、当然呼吸も睡眠も浅くなる。大したことはないとたかをくくっていると、それが積算されて大変な障害に繋がる。これがカオスですね。過呼吸だって無呼吸症候群だって、私は無関係と思いません。こちらは月の弊害、つまり上陸の弊害ですね。

注21)

松岡正剛「情報の歴史を読む」NTT出版 p47