新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2017年08月05日

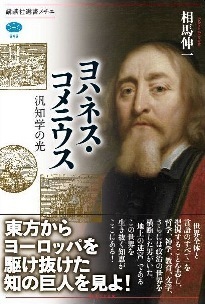

『ヨハネス・コメニウス』を読んで2(八月二日)

承前(ってこともないか)

本書で描き出されるコメンスキーの像は、非常に多面的である。一般に語られることの多い教育者、教育学者としてのコメンスキーには、うまく重ならない断片的なコメンスキー像が、本書を読むとコメンスキーの人生、思想の中に見事に位置づけられ、一筋縄ではいかない知の巨人コメンスキーの人物像が立ち上がってくる。

もちろん選書一冊でコメンスキーの全てを知ろうなんてのは、贅沢に過ぎるだろうが、本書を通じて得られたコメンスキー像があれば、今後得られる情報をそれに結び付け育てていくことができるはずである。

その一方で、これまで知っていると思っていたことを、コメンスキーを通して見つめなおすことも可能になる。例えば、三十年戦争というと、高校の世界史で勉強したどの国とどの国が同盟を結んでどの国と戦ったという政治的な見方に加えて、ハプスブルク家とチェコの諸侯の争いという一面、そしてスウェーデン軍に蹂躙され街は破壊され、多くの文化財を持ち去られたという被害者としてのチェコを強調する見方をチェコに来てから意識するようになっていたのだが、今回再カトリック化が進む中で亡命を余儀なくされた非カトリックのコメンスキーの側から見ると、また違ったものが見えてくることに気づかされた。

他にも「薔薇十字」「千年王国」「グノシス」「カバラ」などの神秘主義につながる言葉を見出して、大学時代に『薔薇十字団』という本を買ったことを思い出した。当時はコメンスキーの存在を知らなかったこともあって、内容も、コメンスキーが出てきたかどうかも記憶にはないのだが、意外と近いところまではたどり着いていたわけである。国文学を専攻していた人間が何でそんな本読んだんだなんてのは、気にしてはいけない。

言わば近代科学の黎明期だったコメンスキーの時代、神の実在性が揺らぎ、神学に真面目に取り組むと神秘主義に陥りがちだったのだろうか。希薄になりゆく神の存在を感じるために、神秘主義的な秘儀を必要としていたのかな。この辺はいわゆる新宗教の誕生と発展にも関係しそうだな。うーん、エリアーデの『世界宗教史』を読んで、神秘主義の流行った時代について学び直す必要がありそうだ。

コメンスキーの時代に各国の知識人たちの間にネットワークが出来上がっていたという話は、江戸時代の俳人のネットワークを思い出させる。芭蕉の紀行文に描き出されたのは、歌枕を巡って俳句を作るための旅であると同時に、地方に住む弟子達、俳諧関係者を訪ね歩く旅だったが、コメンスキーの流浪は、迫害を逃れての旅であっただけでなく、知己を訪ねる旅でもあったのだ。

そう考えると、絶望で心が折れそうになったに違いない逃避行の中でも、意欲を失わずに旺盛な執筆活動を続けたコメンスキーの心のあり方が理解できるような気がする。ここにもまた「心の楽園」があったのである。ならばコメンスキーの頭の中には、新たな知の体系を作り出す方法として、さまざなま知識をつなぎ合わせて統合することだけでなく、各地の知識人をつなぎ合わせてネットワーク化することも存在したんじゃないか、なんてことまで考えてしまう。

死後のコメンスキーに対する評価の変遷が書かれているのもありがたい。一般のチェコ人のコメンスキーに対する奇妙なまでの関心の薄さ――チェコの偉人と言われればコメンスキーの名前が上がるのは間違いないが、コメンスキーの思想や事跡について尋ねてもこちらが知っている以上のことが返ってくることは滅多にない――は、コメンスキー自身だけでなく、その評価も時代に翻弄されたことの反映なのだろう。

以上のように、本書を読むことで、コメンスキーについての知識が相互に結び付けられるだけではなく、そこから派生して知識の連関がさらに広がっていくのである。ちょっと気取って、これこそがあるべき知の営為だなんてことを言ってみたいけど、我が任にあらずだな。

それよりも、本書はコメンスキーについて全く知らない人が、一からコメンスキーのことを学べるのはもちろん、ある程度コメンスキーについて知っている人にも、知っているようで知らない新たなコメンスキー像を提供してくれるということを強調しておきたい。つまりは、コメンスキーに興味を持つ人にとっては必読の書なのである。いや、チェコに関心を持つ人は、須らくコメンスキーについても知るべきであることを考えれば、チェコに関心を持ったら、まず読むべき本の一冊なのである。

8月2 日23時。

|