2017年11月11日

【都立中高一貫校】2018年受検倍率(の予想) ~ 気になる倍率はこうなる!by ゲッターズ ~

★ この真実を頭で分かっていても・・・

気がつけば、11月も中旬になろうとしています。

「光陰矢の如し」

最近、仕事に明け暮れております。

気がつけばもうこんな時期なんだと、この言葉を実感する日々を過ごしています。

おそらく、受験(受検)生やその家族の皆さんも、「光陰矢の如し」を実感されていることでしょう。

更に、「一寸の光陰軽んずべからず」とも思われているかもしれません。

もう、受験(受検)まで、残す時間はわずかとなりました。

ぜひ、残る時間を大切に、精一杯頑張ってほしいと思います。

確か、去年もブログに書いたと思うのですが、この時期の都立中高一貫校対策で効果があるのは、とにかく過去問やそれに類する問題をひたすら解くことです。

解いて解いて解きまくって、適性検査問題での思考パターンや時間配分を体に染み込ませることが何より大切です。

もちろん、進学塾の先生方は、この真実を頭で分かっていても絶対に口には出さないと思いますけどね。

塾の大きな収益源である受検直前対策の問題集や〇〇合宿よりも、自宅で過去問を繰り返し解く方が、はるかに大きな効果があることに気づかれると、売上に大きな影響がでますから。

私も塾を経営していたら、こんな不都合な真実を先生方には絶対に言わせません!(笑)

都立中高一貫校が開校して10年以上経つものの、適性検査の出題傾向はさほど変わりません。

そして、数年前から全10校が共通して出題する共通問題の制度ができましたが、この制度により、私は更に問題の出題パターンが硬直的になったろうと思っています。

今までなら各校が柔軟に問題を考えることができたものの、全10校の先生方が協同して問題を作るとなると、なかなか大きな見直しができなくなるものです(常識的に考えて当り前ですよね)。

さてと、そろそろ来年の受検倍率が気になりはじめる頃と思います。

今日は、来年の受検倍率の見通しを想像してみたいと思います。

★ 2017年受検倍率を振り返る

まずは、今年(2017年)の受検倍率を見てみたいと思います。

< 2017年都立中高一貫校の受検倍率 >

※ ()内は昨年の倍率、矢印は増減

学校名 | 男子 | 女子 | 男女平均 |

|---|---|---|---|

両国 | 6.4 (8.4) ↓ | 7.3 (8.4) ↓ | 6.8 (8.4) ↓ |

大泉 | 6.0 (6.4) ↓ | 7.5 (8.2) ↓ | 6.7 (7.3) ↓ |

白鴎 | 5.1 (5.0) ↑ | 7.7 (8.3) ↓ | 6.4 (6.6) ↓ |

小石川 | 6.5 (6.9) ↓ | 5.9 (5.9) → | 6.2 (6.4) ↓ |

桜修館 | 5.3 (6.0) ↓ | 7.1 (7.5) ↓ | 6.2 (6.7) ↓ |

三鷹 | 6.1 (6.5) ↓ | 6.1 (6.7) ↓ | 6.1 (6.6) ↓ |

立川国際 | 5.0 (4.5) ↑ | 6.3 (6.6) ↓ | 5.7 (5.6) ↑ |

富士 | 5.1 (4.9) ↑ | 5.8 (5.0) ↑ | 5.4 (4.9) ↑ |

南多摩 | 4.5 (5.0) ↓ | 5.4 (6.2) ↓ | 4.9 (5.6) ↓ |

武蔵 | 4.7 (5.3) ↓ | 4.2 (4.5) ↓ | 4.5 (4.9) ↓ |

10校平均 | 5.5 (5.9) ↓ | 6.3 (6.7) ↓ | 5.9 (6.3) ↓ |

今年の受検倍率が出た際のブログ記事にも書いたのですが、この表を眺めて思うのは、次のようなことでしょうか。

① 10校平均の今年の男女平均5.9倍は、過去最低の倍率。東京都の公立小学校の児童数がほぼ横ばい(厳密に言えば微妙に増加)であることを踏まえると、都立中高一貫校を受検する子供の割合は減少傾向にあること。

② 相変わらず、東高西低であること(東側にある学校の方が倍率が高くなりやすい)。

③ 毎年毎年、高倍率が続いていた両国について、相変わらず他校よりも高いものの、かなり落ち着いたこと。

④ 大学合格実績から、小石川・武蔵の受検者が増えると予想したが、減少したこと。

★ 今年の受検倍率に影響を与えることは?

続いて、今年の受検倍率がどうなるかを想像してみましょう。

この想像には、まずは受検倍率に影響を与えうることを何点か上げる必要があります。

次のようなことが、受検倍率に影響を与えやすいのかと思います。

〇 「6倍」という受検倍率の受け止め方

〇 小学校児童数の増減

〇 各都立中高一貫校の大学合格実績

この3点について、それぞれ見てみようと思います。

(1) 「6倍」という受検倍率の受け止め方

2017年の10校平均の受検倍率は「5.9倍」と、合格は6人に1人というものでした。

そして、ここ6年の10校平均の受検倍率の推移は、次のようになります。

2012年:6.7

2013年:7.6

2014年:7.1

2015年:6.4

2016年:6.3

2017年:5.9

ご覧の通り、2013年をピークに年々低下傾向にあります。

このピークである2013年の時代背景を簡単に振り返ると、2011年に白鴎1期生から東大5人合格が出て、2012年の小石川・両国・桜修館・九段1期生の大学合格実績も予想以上(特に桜修館)で、都立中高一貫校は大きな注目を集めていました。

このように都立中高一貫校への注目が集まり、急に受検を思い立つ家庭や私立から都立に志望を変える家庭が増えたことで、倍率がグンと上昇したのです。

しかし、やはり私立中学の受験倍率と比べても、「倍率が高すぎて合格できる気がしない」と感じる家庭が多いのでしょう。

年々、倍率が低下していきます。

そして、2017年はとうとう「6倍」を割り込みました。

株価等のチャート分析と同じ見方をすると、まだまだ下値模索中で、引き続き低下する可能性が高そうです。

私の勝手なチャート分析の結果ですけど、バブル崩壊後の株価下落局面と同じような感じです。(;´Д`)

(ああ~、株で大損した過去を思い出します・・・(涙))

(2) 小学校児童数の増減

日本全国で見ると少子化の影響で小学生の児童数は年々減少しています。

しかし、東京都に限って見ると、増加傾向にあるとご存知でしたか?

もう少しブレイクダウンして見ると、東京都内でも、23区内は増加傾向にあり、市部はやや減少傾向にあります。

ということですから、今年(今後)も東京都の東側にある学校の倍率は、必然的に高止まりしやすいです。

東西の倍率格差が更に拡大するかも・・・。

(3) 各都立中高一貫校の大学合格実績

都立中高一貫校に関して、各校の立ち位置がまだ混沌としている時期(4年程前迄でしょうか)は、大学合格実績など学校の評判に関するニュースに翌年の受検倍率は過敏に反応しました。

最も顕著に反応したのは、2013年・2014年の桜修館です。

2012年・2013年の大学合格実績が素晴らしかったとの評価で、その翌年である2013年・2014年の受検倍率はとんでもない状況となりました(女子は10倍を越える状況となりました)。

しかし、その後、大学合格実績への反応は鈍くなったと実感しています。

小石川や武蔵は、昨年の大学合格実績(東大合格者数)が良かったものの、今年の受検倍率は上がるどころか、むしろ低下しました。

合格することの難しさがわかりはじめ、良い大学合格実績はむしろ記念受検組を減らすことに作用し、受検倍率が上がらなくなったのかもしれません。

(倍率は上がらなくなっても、受検者の質は間違いなく上がっているはずですけどね。)

したがって、今年の大学合格実績も、さほど来年の受検倍率に影響は出ないでしょう。

★ 受検倍率に一喜一憂しない

受検倍率について、ここまで色々と書いてきたのにこんなことを言うのもなんですが、あまり神経質になる必要はありません。

受検倍率がどれだけ高くても、実力のある子供は合格します。

逆に、どれだけ低くても、実力のない子供は不合格となります。

これは都立中高一貫校の受検に限らず、どのような選抜試験にでも言える合否の真理ですから。

あまり受検倍率などに気を取られすぎないよう、残りの日々を大切に過ごして欲しいと思います。

↓ クリックをお願いします! ↓

J.F.ケネディやビル.クリントンなど多くの欧米政治家が尊敬する江戸中期の米沢藩主上杉鷹山の名言。

私はこの言葉からいつもパワーを頂いています。

クリック頂けるといいことあるかも!?(ブログ村のランキングが開きます)

<ご参考>

〇 "お勧め!" 論理的思考力を鍛えるための学習

「論理的に物事を考える力(=論理的思考力)」を鍛えるには、とにかく「子供のチャレンジ精神をくすぶり、かつ、質の良い問題に多く取り組むこと」に尽きますが、これにはZ会が最適です。

Click!! → Z会小学生向けコース。学年別「おためし教材」もらえます ← Click!!

☆ 資料請求だけでもしてみてはどうでしょう?

(Z会は安心です。資料請求しても、電話等による不快な勧誘を受けることはありません。又、資料請求すると、効果的な学習方法を紹介する冊子も貰えます。無料ですから、当リンクからの資料請求をご活用ください)。

※ 2019年の各都立中高一貫校におけるZ会会員合格者数:桜修館(64名)、三鷹(45名)、南多摩(34名)、武蔵(30名)、九段(29名)、白鴎(29名)、小石川(28名)、富士(28名)、両国(28名) 、立川国際(27名)、大泉(26名)

この多さに驚いてしまうのは、私だけでしょうか?

Z会は適性検査と同じ「考えさせる」系統の問題が多いため、このように大勢が各都立中高一貫校で合格しているのだろうと思います。

多数合格の秘密を詳しく知りたいですか? では、当リンクから資料請求へGO!

〇 作文を上達させる家庭学習

作文の上達には、文章の正しい書き方を学び、そして数多く文章を書くことが必要です。

次の作文の通信教育を上手く活用できれば効果は大きいと思います。

こちらも資料請求だけでもしてみてはいかがでしょうか。

Click!! → ブンブンどりむ ← Click!!

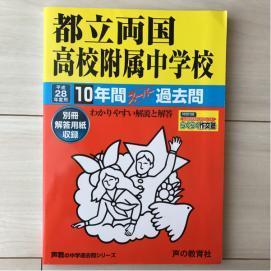

〇 各都立中高一貫校の過去問

「目指す学校」は「どのような問題を出すのか」を知ることは非常に重要です。

又、過去問をよく目にする場所に置いておくだけで、「モチベーションのアップ&維持」に有効です。

Click!! → 各都立中高一貫校の過去問を見る ← Click!!

〇 論理的な文章構成力を習得するための本

都立中高一貫校の適性検査対策は、「論理的な」考え方を身に付けることです。

各校で出題形式に差がありますが、作文はいかに論理的な文章を書けるかがポイントとなります。

論理的思考による文章の書き方を指導している福嶋国語塾の福嶋先生の本から、都立中高一貫校の適性検査対策に最も適したものを紹介します。

・ 指導する保護者向け

次の本を読むと、作文指導で何を子供にアドバイスすれば良いかが理解できます。

Click!! → 「ビジネスマンの国語力」が身につく本 ← Click!!

・ 子供向け

福嶋先生はどれも素晴らしいと思います。

特に、”「本当の国語力」が驚くほど伸びる本―偏差値20アップは当たり前!” はお勧めです。

Click!! → 福嶋先生の主要な本 ← Click!!

〇 「やる気」スイッチをONにするための本

「やる気」を出す系統の本には、根拠レスな気合論の内容が多いものです。

しかし、ここで紹介する”のうだま―やる気の秘密”は、科学的根拠に基づく事実を簡単に説明している本です。

Click!! → のうだま―やる気の秘密 ← Click!!

以上

都立中高一貫校 都立中高一貫 都立中学 公立中高一貫校 難関大学 桜修館 作文 小石川 東大

武蔵 両国 富士 九段 立川国際 三鷹 大泉 作文 東大 過去問 対策 合格するには 説明会 評判 合格ライン

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/6955996

この記事へのトラックバック

コメントありがとうございます。

また、ブログを楽しみにして頂き、ありがとうございます!

都立中の勉強について、確かに、ボリュームも多いし、求められるレベルも高いので大変と思います。

特に1・2年生の頃は大変ですよね。

ただ、子供達の学年が上がっていくにつれ思うのは、子供というのは環境適応力が高いので、いつの間にか勉強が大変と思わなくなってくるということでしょうか。(笑)

先生に振られる多くの宿題・課題に対し、子供達は生産性の高い勉強方法を見出したり、計画的に消化していくことの大切さに気づいたり、また、先生にバレないような上手くサボるテクニックに磨きをかけたり(これも長い人生を生き抜いていく上でとても大切なこと((笑)))して、成長していると感じます。

それでは、これからもよろしくお願いします。

私の方は、頑張って、今年中に記事を一つ書こうと思います。(笑)

2度目のコメントです。

半年ほど前にコメントしました。

前回、回りくどい書き方をしてしまって失礼しました。

お忙しい中でブログ更新されることも大変と思いつつ、たまにアップされてないかとつい思い出して見に来てしまいます(笑

これからも、gogo様の明るく鋭い分析を楽しみにしています。

都立中の勉強は、我が子を見ていても大変なものです。部活と両立しながら手探りの毎日です。成績が落ちてショックを受けても、へこたれずに頑張っている我が子を前にして、親はハラハラするばかりです。(;´д`)

コメントありがとうございます。

塾の指導方法次第で、過去問への取り組み方というのはかなり違うのでしょうね。

塾の先生に深い考えがあるかもしれず、一度過去問への取り組み方法を聞いてみると良いかもしれません。

単に、この記事にも書いたように、塾の問題集を買わせたいだけなのかもしれませんが・・・。

この時期は、過去問ほど最良の教材はないと考えています。

この考えは、私自身の受験勉強の経験から出ているものです。

随分昔の話ですが・・・。

志望校や似た学校の過去問を、それこそ本がボロボロになるまで何度も何度も問題を暗記するぐらいまでやったものです。

この私の経験から、私の子供たちにも、過去問を解くことの効果をよく語ってきました。

過去問に取り組むと、その学校の試験問題の思考パターンが身につくだけでなく、自信がつくというメリットもあるんですよね。

何度も過去問に取り組んでいると、「ああ、これだけスラスラ解けるようになったんだし、同じような問題が出れば合格できそうな気がする」みたいな気持ちとなり、自信がフツフツと沸き上がってくるものなんです。

受検までの残り時間を、ぜひ有意義に頑張ってください!

応援しています。

コメントありがとうございます。

また、ブログを参考にして頂きまして、ありがとうございます。^^

そろそろ願書の配布なんですね。

願書を手にすると、いよいよ本番という気持ちになりますね。

この記事で倍率なんて気にしないとは言ってみたものの、やはり気になるのは当り前のことです。

私の長男が受検した際、学校のホームページで受検倍率を見たのですが、それはそれは驚きました。

前年の大学合格実績が良かった関係で、受検倍率が急上昇していたのです。

あの時、「あ~、これは無理だわ。まあ、不合格でも、この1年の受検勉強は無駄にはならんだろ。」と、妻に言ったことを思い出します。

又、「不合格でもいいじゃない。高校入試で頑張ればいいんだから。」と、妻も言っていましたね。

あと、2ヶ月と少しです。

ぜひ頑張ってほしいと思います。

長男が今年受検生で、いつもこちらのブログを参考にさせていただいております。

そろそろ都立中高一貫校の願書が配布される頃です。

倍率は気にするまいと思いますが、やっぱり気になってしまいますね。

倍率が何倍でも受かる子は受かるし、落ちる子は落ちると分かっていても^^;

今後頑張って、補欠でもいいから受かって欲しいと思う今日この頃です。

学校説明会にしろ、文化祭にしろ、都立中高一貫校生のきらきらっぷりを見ると、

ここで教育受けさせてあげたいなと思います^^