2019年10月23日

“真冬の北アルプス越え”とは何だったのか?

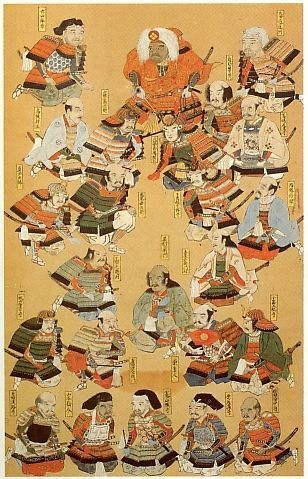

織田家にまつわる人物エピソード

このブログではこれまでに様々な歴史上の人物を紹介してきましたが、実際のところ一本のブログにまとめるには正直、ややインパクトに欠ける人物が結構いるのです。

むしろ、そういった人物の方が大多数を占めていると言えるでしょう。

僕としては、実際語るべきエピソードが少ない人物なのにダラダラと内容を引き延ばして、無理やり一本にまとめるのもどうなのか? という思いがあります。

しかしながら、内容は短くてもインパクトがあって、ぜひここで紹介したい! と思える人物がたくさんいるのも事実です。

そこで今回は、一人の人物につき特化したエピソードに絞って語ってみたいと思います。

第一回目は織田信長の織田家に関わった人物です。

真冬の北アルプス越えを決行した男

佐々成政 天文八年(1539年)?〜 天正十六年(1588年)

信長の側近として頭角を現した成政は、若い頃から農民上がりの羽柴(豊臣)秀吉を嫌っていました。

本能寺の変後、成政は越中(富山県)を領有し本拠地としていました。

そんな中、天正十二年(1584年)に信長の次男・信雄が徳川家康と組んで秀吉と対戦しました。(小牧・長久手の戦い)

成政はこの戦いの行方を窺っていましたが、戦いの半ばに信雄が独断で秀吉と単独講和してしまったので、戦う名目を失った家康は矛を収めざるを得ませんでした。

この中途半端な結果に愕然とした成政は、自ら家康を説得して再び打倒秀吉の兵を上げさせようと考えます。

しかし、成政の住む富山から家康の浜松へ向おうにも、隣国の越後(新潟県)と加賀(石川県)はそれぞれ秀吉方の上杉と前田の領地なので通ることはできません。

そこで成政が考えたのが、富山→立山→ザラ峠→鉢ノ木峠を通って信濃(長野県)の大町に出るコースです。

今でいうところの立山ー黒部アルペンルートですね。

現代でさえロープウェイやケーブルカー、トロリーバスを使わなければ越えられない、かなり危険な難所ばかりなのに、成政はここを徒歩で縦断しようというのです。

しかも季節は11月下旬、これは現代の暦に直すと年末〜正月にあたり、北アルプスは完全に冬山シーズンです。

ほとんど狂気の沙汰としか思えない考えに成政の家臣たちは勿論反対しますが、成政は「雪解けの春まで待っていては、我が領国は秀吉に攻め取られてしまう」との焦りから決行に踏み切りました。

こうして厳寒の立山を文字通り“命からがら”という思いをしながら何とか越え、家康のいる浜松に着いたのは富山を出発してから約一ヶ月後でした。

家康も「この季節に立山を越えて来たのか?」と驚きましたが、既に家康は秀吉との和睦を決めており、成政は説得も虚しく、すごすごと元来た道を引き返すしかありませんでした。

当然というべきでしょうが、この北アルプス越えの往復では遭難や凍死が相次ぎ、約60名で出発した一行の中で再び富山に戻ってこれたのは成政以下わずか7名だったそうです。

結局、翌年に成政は秀吉の大軍に攻められ降伏したので、“冬の北アルプス越え”は全くのムダ骨に終わってしまいました。

夢を夢で終わらせない!アミューズメントメディア総合学院

“甕割り柴田”と恐れられた豪傑

柴田勝家 大永二年(1522年)〜 天正十一年(1583年)

織田家筆頭家老であり家中随一の猛将と謳われた勝家には、その猛将ぶりを示すエピソードがあります。

元亀元年(1570年)勝家は信長の命令で近江(滋賀県)の長光寺城に入り、六角義賢と対峙しました。

勝家は少ない手勢で籠城し義賢の大軍相手に健闘していましたが、城の水路を断たれ苦境に陥ります。

義賢は城内の様子を探るため、調停の使者を城へ差し向けました。

すると、勝家はその使者に水をいっぱいに注いだ大きな器を差し出し顔や手を洗わせた後、その水を惜しげもなく捨ててしまいます。

この状況から使者は義賢に「城内では水に困った様子はありません」と報告したので、義賢は次の攻め手に迷ってしまいました。

しかし、実際には城内の水はもう尽きかけていたのです。

勝家は城内に残ったわずかな水を部下一人一人に一杯ずつ与えた後、残った水が入った水甕を槍で叩き割り、「こうなれば水に渇望して死ぬか、戦いに打って出て死ぬか二つに一つだ!」と全軍を鼓舞しました。

まさに、わずかな望みを完全に絶っての「背水の陣」です。

こうして城外に打って出た勝家軍は鬼神の如き戦いぶりで見事義賢の大軍を蹴散らしました。

以来、勝家は“甕割り柴田”の異名で恐れられる武将となりました。

スカパー!

“姫路宰相”と言われた男の大物ぶり

池田輝政 永禄七年(1564年)〜 慶長十八年(1613年)

信長の重臣・池田恒興の次男であった輝政は、小牧・長久手の戦いで父と兄を失ったので池田家の家督を継ぐことになりました。

その後、秀吉の仲介で家康の娘と結婚し、家康の娘婿となります。

関ヶ原の戦いでも活躍した輝政は播磨(兵庫県)52万石を与えられ大大名となりました。

しかし、「輝政の出世は妻(家康の娘)の力によるものだ」と陰口を言う者もいます。

ある時、関ヶ原で先鋒として大活躍した福島正則が輝政に

「お主が出世できたのは大御所(家康)の婿だからだ。我は槍働きで国を獲ったが、お主は槍ではなく一物で国を獲ったのだ」

と、正則は妬みから何とも下品な嫌味を言いました。

これに対し輝政は

「いかにも我は一物で国を獲った。だが、もし槍先を使ったら天下まで獲っていたであろう」

と豪快に笑い飛ばしたといいます。

面と向かって酷い嫌味を言われたにも関わらず、こんな切り返しができる輝政には相当な大物感がありますね。

日本初の世界文化遺産に登録(平成五年 1993年)された姫路城で権勢をふるった輝政は“姫路宰相”と呼ばれました。

温泉水99を試してみたいあなたへ→今ならお試しセット販売中

まとめ

- 佐々成政が決死の覚悟で強行した“真冬の北アルプス越え”は結局ムダ骨に終わった

- 柴田勝家は水甕を叩き割っての一か八かの勝負に大勝した

- 池田輝政はその大物ぶりから“姫路宰相”といわれた

立山ー黒部アルペンルートに行ったことがある人ならわかると思いますが、あんな凄いルートを真冬に徒歩で縦断しようとは、全く想像を絶しますね。

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/9334646

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック