2020年03月16日

宿命のライバルに「塩を送る」 上杉謙信の魅力

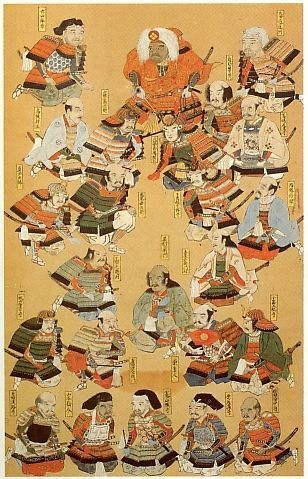

敵将までも魅了する人柄

前回のブログでは上杉謙信の生涯について語りました。

謙信は戦国武将の中でも特に人気のある武将として知られていますが、その理由は単に(戦が強かったから)だけではありません。

自らの私利私欲ではなく、正義のために戦ったというのも人気の所以でしょう。

謙信はライバルたちとの戦いを通して、いつの間にか相手に尊敬の念を抱かせてしまうような不思議な魅力がありました。

例えば、宿命のライバル・武田信玄は謙信について

「あれほど勇敢な男と戦ってはならぬ。我が死後は謙信と手を結んで甲斐の国を守れ」

と、子の勝頼に遺言しています。

また、謙信の関東遠征で何度も対戦している北条氏康(10月3日付ブログ参照)も

「信玄や信長は裏表があり信用できぬが、謙信だけは一度請け負ったら、たとえ骨になっても義理を通す男。故に肌身を分けて若い者にその精神を見習わせたい」

と、子の三郎(後の上杉景虎)を謙信の養子に出しているのです。

何度も対戦して本来“憎き敵”であるはずの相手に、ここまで言わせる武将は他にいないのではないでしょうか?

他の戦国武将とは一線を画す謙信の個性的な性格や謎とされる部分もその魅力の一部といえます。

というわけで、今回は上杉謙信にまつわる様々なエピソードについて語りたいと思います。

一度引退したことがある

一回目の川中島の戦い後、越後(新潟県)国内の武将どうしで争いが起きて謙信の領国経営を揺るがせる事態が起こりました。

これは、越後の弱体化を図ったライバル武田信玄の調略ともいわれています。

謙信は仲裁に奔走しましたが、家臣間の争いはなかなか収まらず、これに嫌気がさした謙信は国主の座を捨て紀伊(和歌山県)の高野山へ登って引退しようとしたのです。

しかしこの引退騒動は、当時まだ不安定だった謙信の領国経営の安定化を図るための芝居だったとする説もあります。

というのも、突然の引退宣言に慌てた家臣たちに対し、謙信が国主に戻る条件として

1.家臣たちが謙信に忠誠を誓う誓紙を連名で提出すること

2.忠誠の証として人質を謙信の元へ差し出すこと

という2つを提示したからです。

その結果、家臣たちは争いをやめ、改めて謙信の元に結束することを誓いました。

しかし、領国経営安定の為とはいえ、謙信がそんな小細工を弄するでしょうか?

デリケートで実直な謙信の性格から考えると、私利私欲にまみれた家臣たちの醜い争いに、本当に嫌気がさして辞めたくなっただけかもしれませんね。

あなたの生活をちょっとお得にするcolleee

謙信は実は女性だった !?

謙信は一度も妻を持たず、生涯独身を貫いたことで有名です。

これは、神仏に対する信仰が篤かった謙信が戦の戦勝祈願のために女色を絶っていたからといわれています。

しかし、信仰のためとはいえ、子供を作って家名を保つことは戦国大名にとって必須の使命だったはずです。

なぜ謙信は妻帯しなかったのでしょうか?

そこで浮上したのが、「謙信女性説」です。

ある史料によると、謙信の死因が「大虫」だったとの記録があります。

大虫とは婦人病のことで、謙信が亡くなった時の49歳という年齢もこの婦人病の死亡率の高い年齢と一致します。

また、謙信は毎月10日頃になると合戦中でも戦いを休止させることが多かったといいます。

これは、いわゆる生理日と重なったからという見方もできます。

その他にも、上杉家の古文書などにみえる謙信の筆跡は女性的な字だったといわれています。

とは言うものの、謙信の肖像画を見ると顔に髭が蓄えられていますよね?

これに関して女性説の立場から言うと、死後に付け加えて描かれたものとみられています。

戦国時代は女子の家督相続が認められていましたが、徳川幕府の時代になるとそれが認められなくなりました。

つまり、もし謙信が女性だったとしたら、幕府がそれを理由に難癖をつけて上杉家を取り潰す可能性があったのです。

そこで、上杉家は謙信が女性であった証拠を隠すため、謙信の肖像画なども男性のように描き替えたということです。

Happy Plugs公式サイト

ライバルとの友情から生まれた言葉

「敵に塩を送る」という言葉があります。

これは、(敵の弱みに付け込まず、逆に救いの手を差し伸べること)という意味で、ライバル信玄とのエピソードから生まれた言葉といわれています。

永禄十年(1567年)信玄は北条・今川との三国同盟を破棄して今川の駿河(静岡県)に侵攻することを決めました。

これに対する報復措置として、北条・今川の両家は武田の甲斐(山梨県)への塩の輸送を全面禁止にしたのです。

当然のことながら、塩は人間が生きていくために欠くことのできない資源なのですが、山国の甲斐では塩を生産することはできず、信玄は苦境に立たされてしまいます。

一方、謙信も今川家から甲斐へ塩を送るのを止めるよう要請されていました。

しかし、謙信は塩止めは武将にあるまじき卑怯な行為だと批判し、

「我は兵をもって戦いを決せん。塩をもって敵を屈せしむることをせじ」

(私は武力で戦いを決したい。塩止めで敵を屈服させるようなことはしたくない)

と、今川の要請を拒否し甲斐に塩を送ったといわれています。

春日山城跡の上杉謙信像

現在の新潟県糸魚川市と長野県大町市を結ぶ国道148号線は通称「塩の道」と呼ばれ、越後から信濃(長野県)を経由して甲斐に至る日本海から塩を輸送するルートとして語り継がれています。

食事宅配サービス【食のそよ風】

まとめ

- 謙信は家臣どうしの争いが絶えないことに嫌気がさし、国主の座を引退したことがある

- 謙信が生涯独身を貫いたことの謎から実は女性だったとする説もある

- 隣国から塩止めをされて困っていたライバルの信玄に敢えて塩を送った逸話から「敵に塩を送る」という言葉が生まれた

「敵に塩を送る」という逸話は創作された美談だと言う向きもありますが、謙信の(弱きを助ける)というポリシーから考えれば、あながち創作とも思えないですね。

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/9706986

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック