2020年03月13日

越後の龍 上杉謙信

義に厚き闘将

一昨日の夜、今月20日から開幕予定だった春の選抜高校野球中止の決定を高野連が発表しました。

センバツ大会が中止になったのは、太平洋戦争の影響があった昭和十七年(1942年)〜 昭和二十一年(1946年)以来のことで、戦争以外で中止になったのは史上初です。

大相撲や競馬が無観客で行われ、Jリーグは中断、プロ野球も大幅な開幕延期を決定するなど、新型コロナウイルスの影響がここまで深刻化している現状を考慮すれば、やむを得ない決断だと思われます。

僕は昔から高校野球ファンなので、この決定は本当にショックで今でも信じられない気持ちでいますが、他の学生スポーツ大会も全て中止ならば、高校野球だけ特別扱いするわけにはいかないのでしょう。

それでも、この大会を目標に毎日一生懸命頑張ってきた出場校の選手たちの無念を思うと、心が痛みます。

今回出場予定だった学校の選手たちには、何らかの形で救いの手が差し伸べられることを切に願っています。

さて、今日3月13日は“戦国最強”と謳われた武将・上杉謙信が亡くなった日です。(天正六年 1578年)

“戦国最強”の称号は謙信永遠のライバル・武田信玄(4月10日付ブログ参照)にもよく使われますね。

どちらが真の最強武将か?という判断は人それぞれですが、この二人は(タイプの異なる最強)といえます。

信玄は政治・経済・戦略そして人望など、戦国大名としての総合的な角度からみて最強と考えられます。

一方の謙信は国内政治や家臣の人心掌握の面では信玄にやや劣るものの、こと戦における強さは信玄を凌駕するものがありました。

謙信は卑怯な謀略を嫌い、義理人情に厚く、弱き者を救うために戦う正義の武将として知られています。

そして、戦いの神・毘沙門天の熱心な信者だった謙信は、自らを毘沙門天の化身であると信じ、「毘」の旗を掲げて戦場を駆け回ったのです。

というわけで、今回は上杉謙信について語りたいと思います。

謙信の戦好きは天性のものだった !?

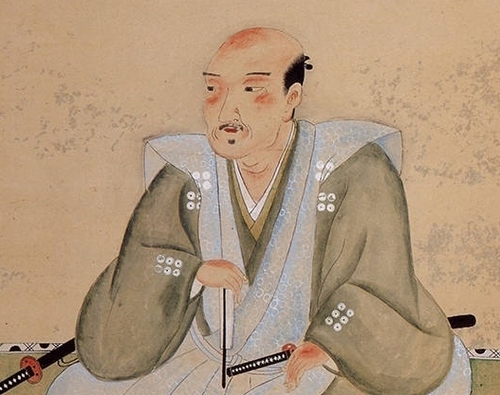

上杉謙信 享禄三年(1530年)〜 天正六年(1578年)

謙信は越後(新潟県)守護代・長尾為景の次男として生まれます。幼名は虎千代。

虎千代は幼い頃から箱庭に城を作り、人形でこの城をどう攻めるかという今でいえばRPGのような戦のシュミレーションゲームに熱中していたといいます。

この遊びで培われた経験が、後に虎千代の戦の才能を開花させたのかもしれません。

このように虎千代は戦好きな上に短気でカッとなりやすい性格であったので、父は精神修行をさせるため虎千代を城下の林泉寺へ修行に出しました。

父の死後、虎千代は元服し名を景虎と改めますが、兄の晴景との間で家督争いが起こります。

天文十七年(1548年)主家である上杉家の調停により兄に代わって家督を相続、春日山城主となりました。

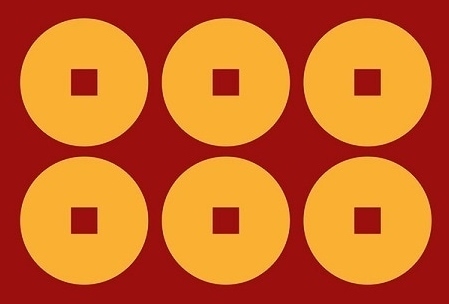

永禄二年(1559年)景虎は上杉憲政から上杉家の家督と関東管領職を譲られます。

この時に景虎は上杉政虎と改名し、後に出家して謙信と名乗りました。

関東管領とは上杉家が代々世襲した役職であり、本来は鎌倉公方(関東の足利将軍)の補佐役ですが、戦国時代には二家に分裂(山内上杉と扇谷上杉)し、有名無実化した役職でした。

永禄四年(1561年)3月、謙信は関東管領の使命として関東を侵略していた北条氏を征伐するため、およそ10万の大軍を率いて関東に遠征、北条氏康の小田原城を包囲しました。

小田原城を落とすことはできませんでしたが、謙信はその後何度も関東遠征を繰り返します。

宿命のライバルと死闘を演じた川中島

上杉謙信を語る上でどうしても外せないのが、永遠のライバル・武田信玄と覇を競った川中島の戦いですが、この戦いの詳しい内容については9月10日と12日付のブログをご覧下さい。

川中島の戦いは天文22年(1553年)〜 永禄七年(1564年)までの間に合計5回行われました。

5度対戦したといっても、実際には小競り合いや単なる睨み合いだけに終わったことが多く、両雄が本当の激闘を繰り広げたのは永禄四年(1561年)9月に行なわれた4回目の戦いのみです。

この戦いの目的は、信玄が信濃(長野県)を完全に支配するためだったのに対し、謙信は信玄によって領土を奪われ逃げてきた村上義清ら信濃の武将に乞われて戦ったのです。

結局、5度の戦いでも決着はつきませんでしたが、戦いの後に川中島を含む北信濃一帯を支配したのは武田方でした。

そのため、川中島の戦いは最終的に領土を死守した武田方の勝利とみる考えもあります。

しかし、関東遠征についても同じことが言えますが、謙信自身は最初からこの戦いに領土的野心はなく、あくまで謙信は他人の領土を略奪した信玄の不正義を正すために戦ったのです。

なので、結果的に武田方が領土を守ったという一点のみで武田方の勝利を断定するのは、やや短絡的と言わざるを得ません。

【ひかりTVブック(電子書籍)】

最後まで信長を恐れさせた

あの織田信長が最も恐れていた相手は謙信だと言われています。

その証拠ともいえるのが、信長が謙信に送った『洛中洛外図屏風』です。

信長はこの国宝を謙信に献上することで、謙信のご機嫌を窺ったといわれています。

信玄の死後、武田家と和睦した謙信は、足利将軍を追放し畿内制圧を進める信長との同盟を破棄して北陸への進出を開始します。

天正五年(1577年)7月、謙信は能登(石川県)の七尾城を包囲しました。

七尾城は畠山氏の居城でしたが、実質的には信長に味方する畠山氏の重臣・長氏が支配していたからです。

この時城内では家臣どうしが分裂していて、謙信に内応した他の家臣が長氏を謀殺したので謙信は戦わずして七尾城を陥落させることができました。

一方、長氏に援軍を要請されていた信長は重臣の柴田勝家を七尾城へ派遣していました。

同年9月、七尾城に向かっていた勝家軍は加賀(石川県)の手取川を渡ったところで七尾城が既に陥落したことを知り、仕方なく引き返そうとしました。

しかし、謙信はこの機を逃さず勝家軍に襲いかかり、圧倒的勝利を収めたのです。(手取川の戦い)

織田家中きっての猛将・柴田勝家でさえも惨敗せしめた謙信に、信長は改めて脅威を感じたことでしょう。

その後、越後に戻った謙信は関東遠征の準備中に突然倒れ、天正六年(1578年)3月13日、脳溢血のため死去しました。

謙信は大酒飲みとして有名で、血圧も相当高かったであろうことがこの病気の原因と考えられています。

キャリアアップをするならGraspy

まとめ

- “越後の龍”と恐れられた上杉謙信は義理人情に厚く自分を頼ってきた者のために戦う正義の武将だった

- 宿命のライバル・武田信玄との川中島の戦いにおいて謙信は領土を略奪した信玄の不正義を正すために戦った

- 謙信は北陸に侵攻してきた織田軍と手取川で戦い圧倒的勝利を収めた

次回は謙信にまつわる様々なエピソードについて語りますのでご期待下さい!

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/9699338

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック