2020年03月11日

武田家を滅亡させた勝頼は本当に愚将だったのか?

あの日からもう9年・・・

9年前の今日、東日本大震災によって多くの方々が亡くなられました。

死者15,899名、そして2,529名もの方々が未だに行方不明となっています。

僕は震災から半年後、どうしてもその時の状況を自分の目に焼き付けておきたくて、現地を訪れました。

その時は岩手・宮城を中心に回りましたが、震災から半年過ぎているにも関わらず、海岸に近い被災地は僕の想像を絶する光景が広がっていたのを覚えています。

あれから東北の復興は着実に進んでいるものの、原発事故のあった福島では今でも4万人以上の方々が故郷に戻れずにいます。

今年は新型コロナウイルスの影響で各地の追悼式などが取り止めになってしまいましたが、地震大国の日本に住んでいる以上、この震災を過去の出来事と考えず、未来への教訓として忘れてはならないと思います。

さて、今日3月11日は武田勝頼が亡くなり、甲斐(山梨県)の名門・武田家が滅びた日です。(天正十年 1582年)

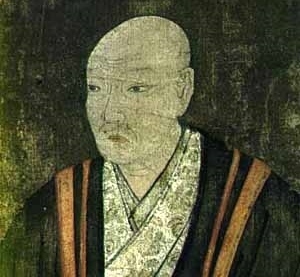

武田家は勝頼の代で滅びたことから、一般的に勝頼は“愚将”扱いされることが多いです。

特に武田家の地元・山梨県では、父の武田信玄が県民の人々から現在もなお英雄扱いされているのに対し、子の勝頼は人気がなく、むしろ武田家を滅ぼした張本人として憎んでいる人すらいます。

勝頼は勇猛果敢な武将だが、人望は父より遥かに及ばないといわれています。

確かに“戦国最強”と謳われた父の信玄と比べてしまったら、器量が劣っていると思われるのは仕方のないところです。

しかし、武田家が滅びた責任の全てが勝頼にあると断言できるほど、本当に勝頼は愚かな武将だったのでしょうか?

というわけで、今回は武田勝頼と武田家滅亡について語りたいと思います。

武田家嫡男の死により運命が激変!

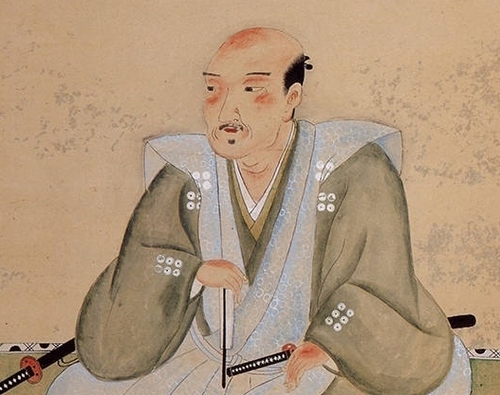

武田勝頼 天文十五年(1546年)〜 天正十年(1582年)

勝頼は武田信玄(4月10日付ブログ参照)の四男として生まれます。幼名は四郎。

母は信玄が滅ぼした信濃(長野県)の名族・諏訪頼重の娘であり、勝頼の名は信玄の幼名「勝千代」と、祖父にあたる頼重の名を合わせて命名されました。

名前の由来からして、もともと信玄は勝頼に諏訪家を継がせるつもりだったといわれています。

しかし、勝頼の運命を大きく変える事件が起こりました。

永禄八年(1565年)信玄の嫡男・義信が謀反の疑いで幽閉の後、自害させられてしまったのです。

信玄としては勝頼を後継者にしたかったのですが、重臣たちが反発することを考慮し、勝頼の子・信勝を武田家の正統な後継者と定め、勝頼は信勝が元服するまで後見する「陣代」としました。

信玄が決めた事とはいえ、無理のある相続劇は後々まで影響し、この出来事が強い結束力を誇った武田家にほころびが生じるきっかけになったといえます。

天正元年(1573年)4月、父の信玄が死去し、信玄は臨終の際、「我が死を3年間秘匿せよ」と遺言しました。

信玄は自らの死を敵に知られぬよう対外的にしばらく目立った行動はせず、その間に兵力を増強して国力を高めることを勝頼に託して逝ったのです。

しかし、勝頼としてはカリスマ的存在であった父が亡くなったことで動揺を隠せない家臣たちに対し、今こそ自らの存在感をアピールしなければならない時だったので、黙って大人しく過ごすことなどできなかったのです。

天正二年(1574年)6月、勝頼は信玄さえも落とせなかった遠江(静岡県西部)の要衝・高天神城の攻略に成功し武名を上げました。

ところが武田家内部では、信玄の遺言に反して進撃する勝頼の行動に、家臣たちの不信感は募るばかりでした。

日本初!「飲む」次世代スキンケア【初回送料無料】

味方の裏切りで崩壊した武田家

家臣たちの不信感をよそに進撃を続ける勝頼に大きな転機が訪れます。

天正三年(1575年)5月、長篠の戦いで織田・徳川連合軍の鉄砲隊の前に武田軍は壊滅的な惨敗を喫してしまうのです。

この戦いで馬場信房・山県昌景・内藤昌豊など信玄以来、武田家を支えてきた重臣たちがことごとく討死し、武田が誇る“最強騎馬軍団”の神話も崩壊してしまいました。

長篠における惨敗により、勝頼の求心力は低下の一途を辿っていきます。

さらに天正九年(1581年)、高天神城が徳川軍に奪い返されてしまい、この時勝頼は援軍を出さなかったため、勝頼の威信は完全に地に墜ちてしまいました。

そして、武田家が崩壊する決定打となったのは、身内であるはずの木曽義昌や穴山信君の重臣が勝頼を裏切り、それぞれ織田・徳川へ寝返ったことです。

勝頼は織田・徳川軍の襲来に備え、韮崎に新府城を築城し、ここを本拠地として再起を図りました。

しかし、織田・徳川に戦わずして投降する家臣が多い中、唯一抵抗していた弟の仁科盛信の守る高遠城が陥落するに至り、勝頼は未完成の新府城を焼き払って逃亡することを決意しました。

勝頼は家臣の小山田信茂の誘いで岩殿城に向かいますが、その信茂にも土壇場で裏切られてしまったのです。

これで行き場を失った勝頼を見限った部下たちは続々と離反し、味方はわずか数十人にまで減ってしまいました。

そして逃亡の途中、天目山麓の田野で勝頼はとうとう織田軍に追いつかれてしまいます。

最早これまでと覚悟した勝頼は一族郎党の自害を見届けた後、腹を十文字に掻き切って果てました。

こうして見ていくと、嫡男を自害させて無理な家督相続をさせた父の信玄にも責任の一端はあり、勝頼は信玄の負の遺産を背負わされた悲劇の武将だったともいえるのではないでしょうか。

【自分専用枕 Dr.Layer】

武田滅亡にまつわる名言

「心頭滅却すれば火もまた涼し」という言葉をご存知ですか?

これは、(無念無想の境地に達すれば、どんな苦痛にも耐えることができる)という意味です。

実はこの言葉、武田家の滅亡時に武田家の菩提寺であった恵林寺(甲州市塩山)の住職・快川紹喜(かいせんじょうき)の遺した名言なのです。

武田家が滅亡した翌月の天正十年(1582年)4月、織田信長の嫡男・信忠の軍勢が甲斐に襲来し、恵林寺に匿われている六角義定の引き渡しを要求しました。

しかし、住職の快川紹喜は「助けを求めて来た者を見捨てることはできない」と引き渡しを拒否し、義定を逃がしたのです。

これに怒った信忠は僧侶たちを境内に追い込んで恵林寺に火を放ちました。

この焼き打ちにより僧侶ら100人余りが焼死しましたが、紹喜は燃え盛る炎の中でも泰然自若として「心頭滅却すれば火もまた涼し」という言葉を唱えつつ亡くなったといいます。

まとめ

- 武田勝頼は武田家嫡男の兄・義信の死によって父の跡を継ぐことになった

- 武田家が滅びた最大の原因は味方が次々と裏切ったため

- 信玄が勝頼に無理な家督相続をさせたことも武田家滅亡の一因に繫がった

ちなみに、歌手の森高千里さんは『心頭滅却すれば火もまた涼し』という曲をリリースし、PVでは恵林寺の山門の前でこの曲を歌っています・・・なぜこのタイトル?

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/9694710

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック