今回から塗装編となります。

組立が終了したパンサーにサーフェーサーを吹き付けます。

使用するのはGSIクレオスのMr.サーフェーサー1000です。

私は戦車モデルには毎回この1000番を使用しています。

戦車モデルはある程度の荒々しさも必要だと思いますので、このくらいの番手が一番手頃かなと思っております。

ちなみにサーフェーサーですが、本来、ハンドピースでの吹き付けは不向きであるという説もあります。

それはサーフェーサーと溶剤との濃度の問題であり、あまり薄すぎるとサーフェーサーの本来の目的である

後に吹き付ける塗料との密着力が無くなること。

もう一つは濃度が濃すぎるとハンドピースが詰まりやすくなり、最悪の場合、ハンドピースから塗料の糸が吹きだしてきます。

この辺りの濃度調整の難しさがサーフェーサーのハンドピース吹きの不向きの要因説になっていると思われます。

ある程度経験を踏むと、この濃度問題もクリアすることが出来ますが

やはりここは場数を踏むしかないかもしれません。

地道に完成品を増やしていくことが一番の近道です・・・(笑)

組立が終了したキットにサーフェーサーをまんべんなく吹き付けることが出来たら

次は下地色としてマホガニーを吹きます。

因みにこの下地色にマホガニー色を使用するのは、影となる部分(色)を先に吹き付けることで

後に吹き付ける基本色、このキットの場合ですとダークイエローになりますが

この基本色をマホガニー色の上に吹き付けることで微妙なグラデーションが出来上がります。

私個人的にはこの手法が気に入っており

ハンドピースを使用しての塗装を行うようになってから今までの戦車モデルは全てこの手順を踏んでおります。

ただ、この塗装手法ですと、その後吹き付ける基本色は、下地色であるマホガニー色の影響を受けることになりますので、説明書通りのダークイエローをそのまま吹き付けるだけでは思っていた色が再現されません。

その辺の解説は後程述べたいと思います。

マホガニーを吹き付け終わったら、次はいよいよ基本色を吹き付けます。

ここで使用する基本色はいわゆる「ダークイエロー」なのですが

前述したマホガニー色の上に色を塗り重ねることになるため、かなり明るめのダークイエローにしなくてはなりません。

そこで、私が最近愛読している戦車モデル界の重鎮ある仲田裕之氏の著「戦車模型の作りかた」で紹介している

仲田氏オリジナルのダークイエローを調色します。

使用する塗料は「レドーム」、「サンディブラウン」、「ダークイエロー」です。

レドームを丸々1本、サンディブラウンを半分、ダークイエローを1/3程、と紹介されています。

これは1/35というスケールを意識したスケールエフェクトであり、明るめの色をキットに吹き付けることで、後々の汚しの工程を考慮したものであると、仲田氏は記しております。

この仲田氏オリジナルの塗料レシピをほぼ踏襲してオリジナルのダークイエローを作ります。

このオリジナルダークイエローをキットに吹き付けます。

まずは影の部分を意識しながら1回目の基本色を吹き付けます。

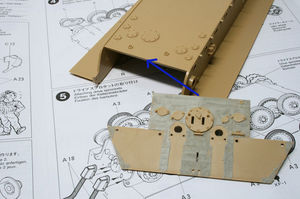

上の写真はまだまだ、塗料の乗りが足らないです。

次に、基本色の範囲と濃度を意識して2回目の基本色を乗せていきます。

このぐらいの影の部分を残して基本色の吹き付け終了です。

次はこの基本色にホワイトを足してかなり明るいダークイエローを作り、これをハイライトとしてキットに吹き付けます。

これで基本色の吹き付け終了です。

かなり明るいダークイエローとなっていますが、後の迷彩塗装と汚しの工程で

丁度良い色合いに持っていけるよう調整していきたいと思います。

今回はここまでです。

次回は塗装編のクライマックスである迷彩塗装をチャレンジしたいと思います。

こちらで紹介しているTAMIYA ドイツ戦車パンサーG初期型は TAMIYAから発売されております。

TAMIYAオンラインシップの紹介はこちら

↓

AMAZONからも入手できます。

商品紹介はこちらです。

↓

| 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.170 ドイツ戦車 パンサーG 初期型 35170 新品価格 |