2019年09月24日

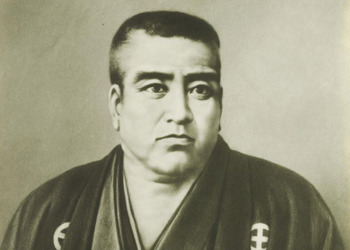

「敬天愛人」を貫いた生涯・西郷隆盛

明治維新 悲劇のヒーロー

今日9月24日は西郷隆盛が亡くなった日です。(明治十年 1877年)

文政十年(1827年)〜明治十年(1877年) ※生年は旧暦

西郷隆盛は幕末〜明治にかけて活躍した人物で、地元の鹿児島では英雄として絶大な人気を誇っています。

昨年の大河ドラマ『西郷どん』(主演・鈴木亮平)は記憶に新しいところですが、それ以前にも『翔ぶが如く』(1990年 主演・西田敏行)で既に大河ドラマ化されており、その他にも日本テレビのスペシャルドラマ『田原坂』(1987年 主演・里見浩太朗)でも高視聴率を得るなど、坂本龍馬と並んでこの時代の二大ヒーローといえる存在です。

日本史上、ヒーローとして人気がある人物ほど、その最期は悲劇で終わることが多く、源義経や真田幸村、坂本龍馬、そしてこの西郷隆盛などがその典型と言えますが、これは日本人特有の判官びいき体質によるものが大きく影響していると思われます。(→「判官びいき」の言葉の語源も、源義経の官職名「源九郎判官義経」に由来)

つまり日本人は、人望もあり大活躍をしたはずなのに、不条理に弱い立場の置かれてしまった末、無念な最期を迎えた人物に同情を寄せるので、実像以上に英雄視する傾向があるといえるでしょう。

さて、この西郷隆盛は先に書いたように大河ドラマの主人公になるくらいの人物なので、その人物像の詳細まではここで語り尽せません。

なので今回は、隆盛が活躍した歴史上のターニングポイントに絞って語りたいと思います。

討幕の立役者

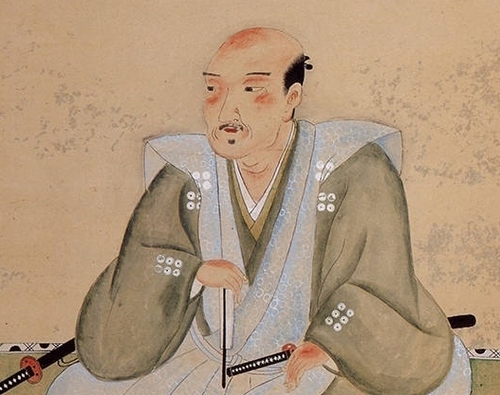

隆盛が歴史の表舞台で最初に活躍したのは慶応二年(1866年)の薩長同盟です。

薩摩藩(鹿児島県)と長州藩(山口県)は、文久三年(1863年)の八月十八日の政変(尊王攘夷を推進していた長州藩を、薩摩藩と会津藩が組んで京都から追放した事件)以来対立していましたが、両藩ともに「討幕」という共通の目的を持っていたので、土佐藩(高知県)の坂本龍馬(11月15日付ブログ参照)が仲介する形で同盟を結ぶことになりました。

この時の薩摩藩の代表が隆盛で、長州藩の代表が桂小五郎(後の木戸孝允)でした。

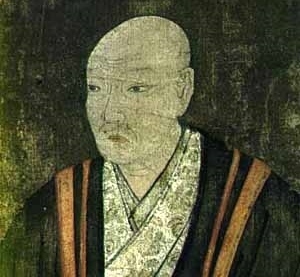

薩長同盟が結ばれたことにより、討幕を果たした両藩は明治元年(1868年)1月、新政府軍として京都の鳥羽伏見の戦いで最後の将軍・徳川慶喜率いる旧幕府軍を破り、敗れた慶喜は船で江戸へ退却します。

新政府軍の総大将であった隆盛は京都から東海道を下り、慶喜が逃げ込んだ江戸城に総攻撃を仕掛ける予定でした。

しかし、これ以上の争いを望まない慶喜は上野の寛永寺に自ら謹慎し、旧幕臣の勝海舟と隆盛の話し合いによる江戸城無血開城が成立しました。

もし、この話し合いが合意せず新政府軍と旧幕府軍が再び戦うことになれば、江戸の町は戦火で火の海に包まれ大惨事になっていたといわれるので、この無血開城は”江戸市民100万人の命を救った英断”と後日語られることになります。

あなたの生活をちょっとお得にするcolleee

隆盛は本当に武力で朝鮮を開国させようとしたのか?

明治維新後、政府の重鎮となった隆盛は、日本の開国以後、国交断絶を通告してきた朝鮮に対し、武力をもって開国させようとする征韓論を唱えますが、内政優先を主張する大久保利通や岩倉具視に反対されて対立、敗れた隆盛らは下野(げや=議員辞職)しました。(明治六年の政変)

しかし、この征韓論には誤解があるのです。

明治政府の説得にも応じず頑なに拒否の姿勢を崩さない朝鮮に対し、朝鮮出兵を主張したのは板垣退助ら他の政府高官であり、隆盛はあくまで話し合いによる平和的解決を望んでいたのです。

そのために、隆盛自らが全権大使となって朝鮮へ行くことを強く主張しました。

隆盛は江戸城無血開城の時と同じように、自らが朝鮮に赴き誠意を尽して話し合えば必ず平和的な解決ができると信念を持っていました。

ところが、反対派により隆盛の主張は却下され、隆盛は征韓論を主張した板垣らとともに下野してしまったので、反対派の大久保らが自分たちの立場を正当化するため、まるで隆盛が征韓論の首謀者であるかのように扱ったのです。

国内最後の内戦・西南戦争

下野した隆盛は地元の鹿児島に帰り、私学校を作って若者の育成に力を注いでいましたが、明治政府の政策である秩禄処分(武士に支給されていた給料などの廃止)や廃刀令(軍人・警官以外の帯刀禁止)などにより士族たちの政府への不満が高まった結果、明治七年(1874年)の佐賀の乱を皮切りに、明治九年(1876年)には敬神党(神風連)の乱、秋月の乱、萩の乱と立て続けに不平士族の反乱が起こります。

これら士族の反乱を前にしても隆盛はあくまで静観の姿勢を貫いていましたが、私学校の生徒たちが政府陸軍省の弾薬を略奪する事件を起こしてしまい、さらには政府による隆盛暗殺計画を聞くに及び、ついに隆盛は挙兵を決意、明治十年(1877年)2月西南戦争が勃発しました。

隆盛率いる薩摩軍はまず熊本城を襲撃、3月には西南戦争最大の激戦・田原坂の戦いで政府軍と一ヶ月に及ぶ死闘を繰り広げましたが、その後徐々に後退していき、9月24日鹿児島の城山に追い詰められた隆盛は

「もう、ここらでよか」

の言葉を最後に自決し、七ヶ月に及んだ西南戦争はここに終結しました。

この西南戦争は日本国内最後の内戦であり、これ以後士族の武力反乱はなくなり、言論による自由民権運動へ移行していきます。

まとめ

- 薩摩藩の下級武士だった隆盛は薩長同盟や江戸城無血開城に尽力した

- 隆盛は征韓論を主張しておらず、あくまで朝鮮との話し合いによる平和的解決を望んでいた

- 隆盛が起こした西南戦争は国内最後の内戦であり、以後は言論による自由民権運動へと移行した

隆盛の座右の銘「敬天愛人」は文字通り(天を敬い人を愛する)という意味ですが、現代でも高い志をもつ経営者の方に親しまれている言葉ですね。

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/9232488

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック