2018�N05��24��

����ǎ҂̒m�\�ቺ�@�`�r�s�E�r�s�r�����`

�F����ɂ��́B

���꒮�o�m�̓��̏��ł�

�{���͎���ǎ҂̒m�\�ቺ�ɂ��Ă��b���������Ǝv���܂��B

�͂��߂Ɍ����Ă����܂����A���̃y�[�W�͔��ɐ��I�ȓ��e�̃I���p���[�h�ł��B

���꒮�o�m�A���꒮�o�w�Ȃ̊w���Ώۂɏ����܂��̂ŁA���̑��̕��͑��̃y�[�W��������������

�X�|���T�[�h�@�����N

�X�|���T�[�h�@�����N

���͗Տ����K�Ŋw���w�����s���Ă��܂��B

�w��������NJ��҂�S�������ꍇ�ɂr�k�s�`�ȊO�ɂ��K���m�\�������������ƌ����Ă��܂��B

�m���Ɏ���ǂ̕��ɑ��Ēm�\�������s�����͗L�Ӌ`�ł���A����̎x���ɑ��Ĉ�̎w�W�ƂȂ邱�Ƃł��傤�B

�w���̘b���Ă���ƁA�u����ǂ͒m�\�ቺ�������ɂ��ւ�炸�A���t���v���o���Ȃ��A�����ł��Ȃ��Ƃ������Ǐ��悷���ԁv�ƍl���Ă���悤�ł��B

�ł͂Ȃ������������l���ɂȂ�̂��H

�{���ɂ����Ȃ̂��l���Ă��������Ǝv���܂��B

1861�N�Ƀu���[�J�����\�����^��������̕ŁA�m�I�Ⴊ���������ɂ��ւ�炸�A���t��b���Ȃ���Ԃƕ��Ă��܂��B

�u���[�J�ƌ����u���[�J�����������̐l�ł��B

���̐l�����������t�ƌ����ƒN�������M���Ă��܂���������܂���B

�������ƂŁu����ǂ͒m�\�ቺ���Ȃ��ɂ��ւ�炸�A��b���ł��Ȃ���ԁv�ƏK���܂����B

����������ŁA1879�N�ɃW���N�\�������\�����_���ł́A����ǂ͒m�I�Ⴊ���ɋN�����Ă���Ƃ���������Ƃ��Ă��܂��B

���̌�����N�ɓn��m�I�@�\�ቺ���������ǂ����Ƃ����_�����s��ꂽ�悤�ł����A���������̂��͒肩�ł͂���܂���B

�m�I�Ⴊ�����N����������ǂłȂ��Ƃ����l���͊Ԉ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B

�܂�A�m�I�Ⴊ���ɂ���Ęb���Ȃ��Ȃ����킯�ł͂Ȃ��A����ǂ��o���������ʁA�m�I�@�\�̒ቺ���N�������ƍl��������Ó����Ǝ��͎v���܂��B

�܂�A�]������Ɏ���ǂ�悵�A���̌��ʒm�I�@�\���ቺ�����ƍl���Ă��܂��B

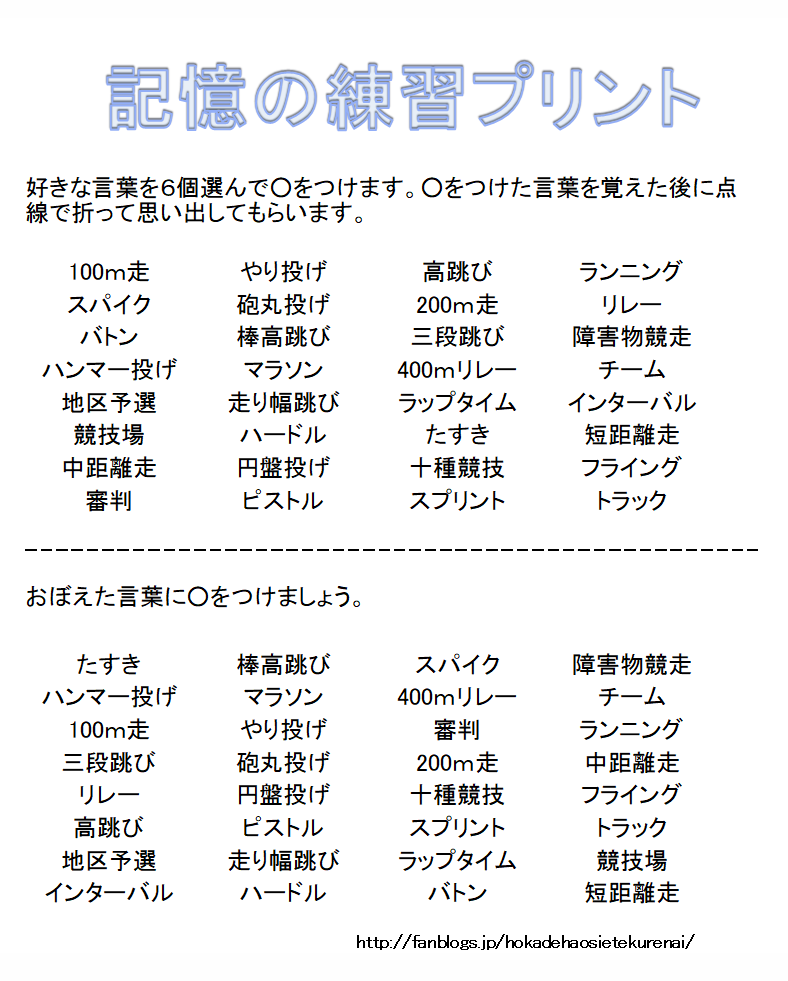

�m�\�𑪒肷�錟���Ƃ��āA�R�[�X�����̑g�ݍ��킹�e�X�g��[�����F�ʃ}�g���b�N�X�����A�v�`�h�r�Ȃǂ�����܂��B

��R�[�X�����̑g�ݍ��킹�e�X�g�̗���Ƃ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B

�����A���Ȃ����R�[�X�����̑g�ݍ��킹�e�X�g��팟�҂Ƃ��Č������ꂽ�Ƃ�����A�����܂łɂǂ�Ȏ����l���܂����H

�u�����͐Ԃ��c�v

�u�����͎O�p�`�ɂȂ��Ă��邩��c�v

�u�P�U������c�S�A���S���ȁc�v�������c

�Ȃ�Ă��Ƃ̒��ōl����Ǝv���܂��B

�ł́A���Ɏ���ǎ҂̓��̒����l���Ă��������Ǝv���܂��B

�u�����������Ȃ��āv

�u�����͂������ȁH�v

�u�Ȃ���H�v

�u���A���A�l�p�`�H�v

�u�S�A4�A�S���ŁH����H�v

�Ƃ�������ɓ��̒��ōl���Ă���\���������̂ł��B

�܂�A���̒��ł����ꍢ����z�N����͏o�����Ă���̂ŁA�㖼����̂̎v�l�ɂȂ��Ă���͂��ł��B

��������ƁA���[���l���͐��܂ꂸ�A�[�I�ȍl�����ɂȂ肪���Ȃ̂ł��B

�܂��A���ꂪ�o������ꍇ�����邩������Ȃ��̂ŁA�r���ʼn����l���Ă����̂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��\�����傢�ɂ���܂��B

��s���������Ă����ƁA����ǂɂ���Ēm�\�ቺ�͐�����ꍇ�Ƃ����łȂ��ꍇ�Ƃ�����悤�ł��B

�X���Ƃ��ẮA�@�y���Ȏ���ǂł͒m�\�ቺ�͂������ɂ����A�A����ǂ��d�x�ɂȂ�Ȃ�قǒm�\�ቺ�͔�Ⴗ��A�Ƃ������ʂ��o�Ă��܂����B

�܂�A�m�I�Ⴊ���ɂ���Ď���ǂ�������̂ł͂Ȃ��A����ǂɂ���Ēm�\�ቺ���N����\��������Ƃ������ʂ��ƍl�����܂��B

�����܂œǂ�Œ�����A�����Ă��̊w������́u�w�Z�ŏK�������e�ƈႤ�I�v�u���|�[�g�ɂǂ��������H�v�Ƃ����b�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�����A�S�����҂�����ǂŁA�y�x�m�\�ቺ���݂�ꂽ�ꍇ�ɂ́A�u�y�x�m�\�ቺ���݂��Ă��邪�A��b�\�͒ቺ�ɒ��ڋN��������x�ł͂Ȃ��A��b�͂�ቺ�����Ă��錴���͎���ǂł���v�Ƃ���������������������Ǝv���܂��B

�{���͓�����e�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�Ō�܂œǂ�Œ������肪�Ƃ��������܂��B

���̑��ɂ��F�X�ȋL���������Ă���̂ŁA�ǂ�Œ�����Ɗ������ł��B

����ł͂܂��B

���̏��ł���

�u���O�����L���O�Q�����ł��B�����悯��N���b�N���Ă��������B�����̗�݂ɂȂ�܂�

�X�|���T�[�h�@�����N

�X�|���T�[�h�@�����N

���꒮�o�m�̓��̏��ł�

�{���͎���ǎ҂̒m�\�ቺ�ɂ��Ă��b���������Ǝv���܂��B

�͂��߂Ɍ����Ă����܂����A���̃y�[�W�͔��ɐ��I�ȓ��e�̃I���p���[�h�ł��B

���꒮�o�m�A���꒮�o�w�Ȃ̊w���Ώۂɏ����܂��̂ŁA���̑��̕��͑��̃y�[�W��������������

���͗Տ����K�Ŋw���w�����s���Ă��܂��B

�w��������NJ��҂�S�������ꍇ�ɂr�k�s�`�ȊO�ɂ��K���m�\�������������ƌ����Ă��܂��B

�m���Ɏ���ǂ̕��ɑ��Ēm�\�������s�����͗L�Ӌ`�ł���A����̎x���ɑ��Ĉ�̎w�W�ƂȂ邱�Ƃł��傤�B

�w���̘b���Ă���ƁA�u����ǂ͒m�\�ቺ�������ɂ��ւ�炸�A���t���v���o���Ȃ��A�����ł��Ȃ��Ƃ������Ǐ��悷���ԁv�ƍl���Ă���悤�ł��B

�ł͂Ȃ������������l���ɂȂ�̂��H

�{���ɂ����Ȃ̂��l���Ă��������Ǝv���܂��B

�u���[�J���������m�\�ቺ�������łȂ���

1861�N�Ƀu���[�J�����\�����^��������̕ŁA�m�I�Ⴊ���������ɂ��ւ�炸�A���t��b���Ȃ���Ԃƕ��Ă��܂��B

�u���[�J�ƌ����u���[�J�����������̐l�ł��B

���̐l�����������t�ƌ����ƒN�������M���Ă��܂���������܂���B

�������ƂŁu����ǂ͒m�\�ቺ���Ȃ��ɂ��ւ�炸�A��b���ł��Ȃ���ԁv�ƏK���܂����B

����������ŁA1879�N�ɃW���N�\�������\�����_���ł́A����ǂ͒m�I�Ⴊ���ɋN�����Ă���Ƃ���������Ƃ��Ă��܂��B

���̌�����N�ɓn��m�I�@�\�ቺ���������ǂ����Ƃ����_�����s��ꂽ�悤�ł����A���������̂��͒肩�ł͂���܂���B

�C���[�W�Ƃ��Ă͊Ԉ���Ă��Ȃ�

�m�I�Ⴊ�����N����������ǂłȂ��Ƃ����l���͊Ԉ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B

�܂�A�m�I�Ⴊ���ɂ���Ęb���Ȃ��Ȃ����킯�ł͂Ȃ��A����ǂ��o���������ʁA�m�I�@�\�̒ቺ���N�������ƍl��������Ó����Ǝ��͎v���܂��B

�܂�A�]������Ɏ���ǂ�悵�A���̌��ʒm�I�@�\���ቺ�����ƍl���Ă��܂��B

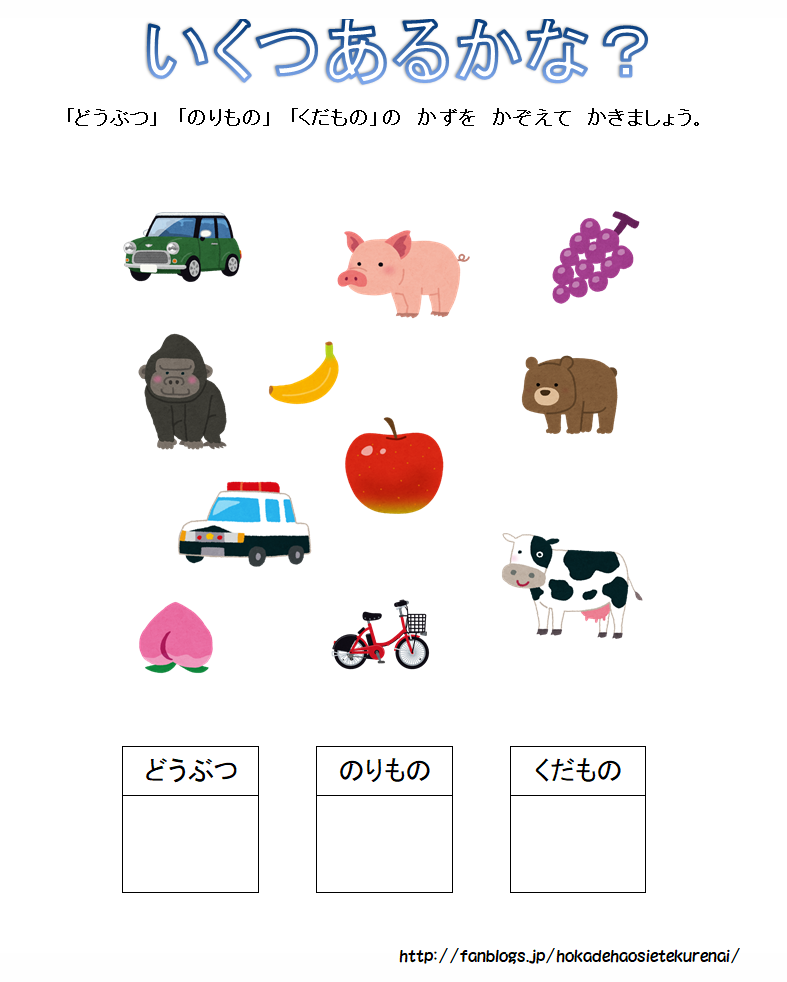

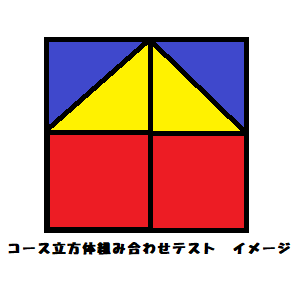

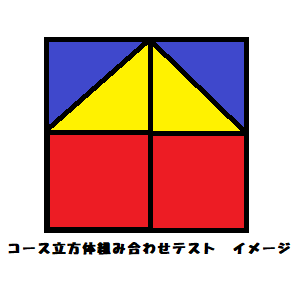

����ǎ҂̒m�\�C���[�W

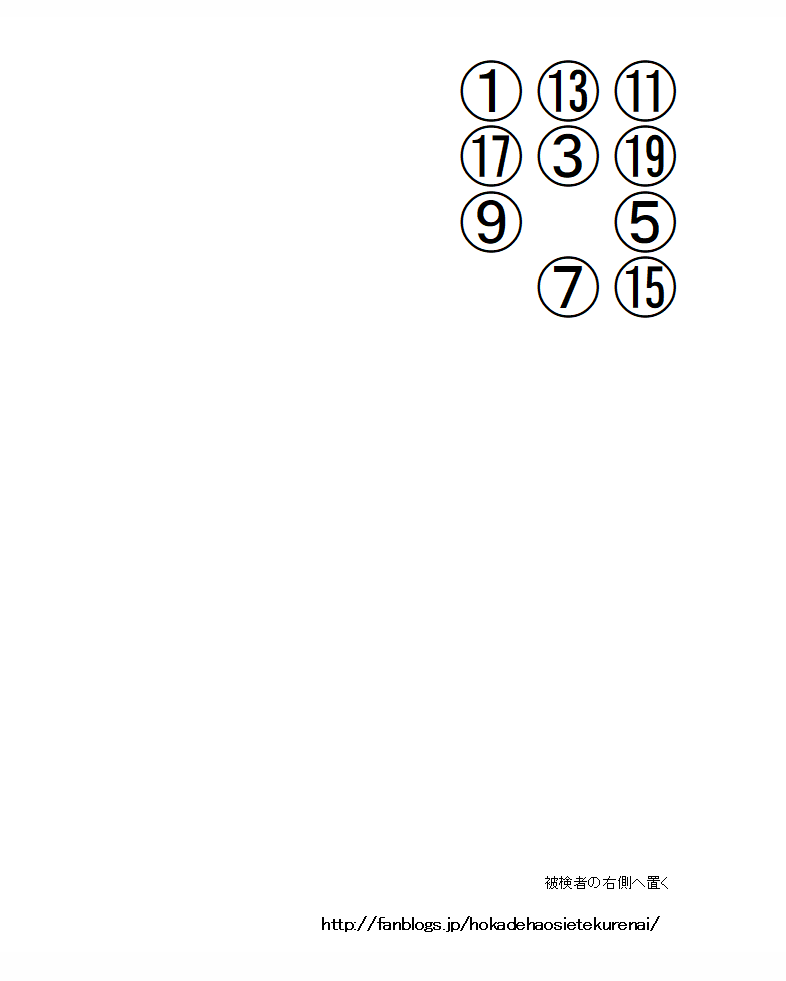

�m�\�𑪒肷�錟���Ƃ��āA�R�[�X�����̑g�ݍ��킹�e�X�g��[�����F�ʃ}�g���b�N�X�����A�v�`�h�r�Ȃǂ�����܂��B

��R�[�X�����̑g�ݍ��킹�e�X�g�̗���Ƃ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B

�����A���Ȃ����R�[�X�����̑g�ݍ��킹�e�X�g��팟�҂Ƃ��Č������ꂽ�Ƃ�����A�����܂łɂǂ�Ȏ����l���܂����H

�u�����͐Ԃ��c�v

�u�����͎O�p�`�ɂȂ��Ă��邩��c�v

�u�P�U������c�S�A���S���ȁc�v�������c

�Ȃ�Ă��Ƃ̒��ōl����Ǝv���܂��B

�ł́A���Ɏ���ǎ҂̓��̒����l���Ă��������Ǝv���܂��B

�u�����������Ȃ��āv

�u�����͂������ȁH�v

�u�Ȃ���H�v

�u���A���A�l�p�`�H�v

�u�S�A4�A�S���ŁH����H�v

�Ƃ�������ɓ��̒��ōl���Ă���\���������̂ł��B

�܂�A���̒��ł����ꍢ����z�N����͏o�����Ă���̂ŁA�㖼����̂̎v�l�ɂȂ��Ă���͂��ł��B

��������ƁA���[���l���͐��܂ꂸ�A�[�I�ȍl�����ɂȂ肪���Ȃ̂ł��B

�܂��A���ꂪ�o������ꍇ�����邩������Ȃ��̂ŁA�r���ʼn����l���Ă����̂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��\�����傢�ɂ���܂��B

����ǂɂ���Đ�����m�\�ቺ

��s���������Ă����ƁA����ǂɂ���Ēm�\�ቺ�͐�����ꍇ�Ƃ����łȂ��ꍇ�Ƃ�����悤�ł��B

�X���Ƃ��ẮA�@�y���Ȏ���ǂł͒m�\�ቺ�͂������ɂ����A�A����ǂ��d�x�ɂȂ�Ȃ�قǒm�\�ቺ�͔�Ⴗ��A�Ƃ������ʂ��o�Ă��܂����B

�܂�A�m�I�Ⴊ���ɂ���Ď���ǂ�������̂ł͂Ȃ��A����ǂɂ���Ēm�\�ቺ���N����\��������Ƃ������ʂ��ƍl�����܂��B

������

�����܂œǂ�Œ�����A�����Ă��̊w������́u�w�Z�ŏK�������e�ƈႤ�I�v�u���|�[�g�ɂǂ��������H�v�Ƃ����b�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�����A�S�����҂�����ǂŁA�y�x�m�\�ቺ���݂�ꂽ�ꍇ�ɂ́A�u�y�x�m�\�ቺ���݂��Ă��邪�A��b�\�͒ቺ�ɒ��ڋN��������x�ł͂Ȃ��A��b�͂�ቺ�����Ă��錴���͎���ǂł���v�Ƃ���������������������Ǝv���܂��B

�{���͓�����e�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�Ō�܂œǂ�Œ������肪�Ƃ��������܂��B

���̑��ɂ��F�X�ȋL���������Ă���̂ŁA�ǂ�Œ�����Ɗ������ł��B

����ł͂܂��B

���̏��ł���

�u���O�����L���O�Q�����ł��B�����悯��N���b�N���Ă��������B�����̗�݂ɂȂ�܂�

�^�O�F�m�\�ቺ �m�I�Ⴊ�� �v�l �l�� �P�� ���꒮�o�m �w�� �Տ� ����� ��b �m�\ ���� �v�`�h�r �R�[�X�����̑g�ݍ��킹�e�X�g ���[�����F�ʃ}�g���b�N�X����

�y���̃J�e�S���[�̍ŐV�L���z

-

no image

���̋L���ւ̃R�����g

�R�����g������

���̋L���ւ̃g���b�N�o�b�NURL

https://fanblogs.jp/tb/7691519

���u���O�I�[�i�[�����F�����g���b�N�o�b�N�̂ݕ\������܂��B

���̋L���ւ̃g���b�N�o�b�N