\PR!/

以前の記事で、軍艦VLSの再装填について記事を書きました。

(関連記事):『VLSの洋上再装填が話題なので・・・【軍事技術】』

その後米海軍は、いくつかの再装填方法を実証実験しています。

図1 紅海

引用URL:https://ipdefenseforum.com/wp-content/uploads/2024/08/8082818-780x470.jpg

紅海で各国海軍が対空戦闘を行い、VLSがすっからかんになる事態も起きています。

なんか効率的短時間にVLS再装填をできる、革新的な手段はないかねえ?

(前回)記事):ブログ移転予告のお知らせ第2弾!(名称決定)

\こちらもご参考にPR!/

(1)新型TRAMなんて出してきたけど!

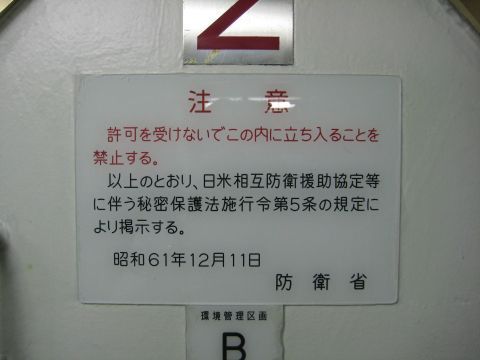

米海軍は、数年前から洋上でのVLSへの弾薬再補給方法を再検討してきました。

図2 再装填

引用URL:https://pbs.twimg.com/media/CsPhy51UEAAczac?format=jpg&name=360x360

かつてはストライクダウンモジュールというクレーンがあったけど、最近は廃止されていました。

1.1 新型TRAMは使えるかねえ?

米海軍が、洋上でのVLS弾薬再補給方法として新型TRAMを実験中です。

図3 新型TRAM

引用URL:https://www.twz.com/wp-content/uploads/2024/10/VLS-Resupply-at-sea.jpg

今まであった、洋上再装填クレーンを大型化して揺れを抑えようというものです。

ただかなり大型化しており、輸送・再装填にも時間がかかりそうです。

1.2 理屈はわかるけど!

冷戦以後は、VLSの再装填は港湾に引き返して行えば良いという考えでした。

図4 港での装填

引用URL:https://pbs.twimg.com/media/CTrj5ATWIAEnIfZ?format=jpg&name=4096x4096

この方式では、大型クレーンと引き抜いたキャニスターを輸送する輸送トラックの出入りなど結構いろんな問題があり時間もかかります。

時間はかかるけど安全確実に実施できましたが、2024年の紅海における対空戦で状況が一変します。

かなりの対空ミサイルを消耗して、一部では対艦ミサイルや巡航ミサイルにCIWSで対処する事態になります。

図5 CIWS

引用URL:https://pbs.twimg.com/media/FUoDwxlVsAAOi6Z.jpg

CIWSまで使用することは、軍艦にとって非常に危険な距離までミサイルが到達したということです。

ミサイルの迅速な洋上再装填は、昨今非常に重要になったといえます。

1.3 正攻法は力技しかない?

米海軍の新型TRAMは、洋上の動揺を抑える支持ガイドをつける形になります。

図6 支持ガイド

引用URL:https://www.twz.com/wp-content/uploads/2024/10/8538041.jpg?w=1024&h=657

ただ短時間かつ効率的に、再装填できるかというと疑問が残ります。

射撃済みキャニスターの抜き出し・再装填キャニスターの挿入は、どうしても慎重かつ丁寧に行う必要があるためです。

1艦全部のVLSを再装填するのに、数日かかることも不思議ではありません。

さてどうにか革新的なアイデアはないかな?

\イージス艦!PR/

| 【中古】ハセガワ 1/700 海上自衛隊 護衛艦 きりしま イージス艦 #010 価格:9225円 |

(2)中古オイルリグ転用の案が出てきたね!

そんな中で、米海軍に対し中古の石油掘削施設(オイルリグ)を活用する案が提案されています。

図7 オイルリグはこれね!

引用wiki

なかなか斬新だけど、再装填問題の解決に一石を投じるとこができます。

2.1 自走式中古オイルリグを補給拠点に!

提案しているのは、レイドス社と呼ばれる米海軍の技術をサポートし続けたギブス&コックス社を傘下に持っています。

図8 FFG-7

引用URL:https://www.gibbscox.com/wp-content/uploads/2020/10/Timeline-1970-USS_Oliver_Hazard_Perry_FFG-7-1-1.jpg

O・H・ペリー級など数々の艦船設計を手掛け、実績は十分あります。

(ただし、フリーダム級LCSとかコンステレーション級FFG(X)とか・・・)

そんな海軍のことをよく理解した会社が提案したのは、中古自走オイルリグを補給拠点に改装することです。

図9 提案図

引用URL:https://www.navalnews.com/wp-content/uploads/2025/01/Screenshot-2025-01-27-162152.png.webp

ありそうでなかった、斬新なアイデアといえます。

2.2 イージス艦後部VLS再装填の問題を解決できる。

オイルリグ転用案については、従来のVLS再装填で問題となっていた部分を解決できます。

図10 AESV

引用wiki

イージス艦のフライトⅡA以降定番になりつつある、後部VLSを格納庫上に設置することがVLS再装填を難しくしていました。

クレーンや玉掛けをしたことのある方なら、ものすごく高所に重量物をつり上げることの難しさを知っていると思います。

図11 旋回範囲

引用URL:https://i0.wp.com/crane-wiki.work/wp-content/uploads/100%EF%BC%85%E5%81%9C%E6%AD%A2%E7%8A%B6%E6%85%8B.jpg?resize=800%2C512&ssl=1

洋上オイルリグでの、VLS再装填は大きな高いクレーンを使用できます。

地上で苦労したものを、洋上で一気にVLS再装填できる可能性があり非常に可能性があるといえます。

1セルごとに抜取・挿入という手間を、一気に8セルごと交換という方法も可能でしょう。

2.3 開戦初頭の攻撃目標になりやすいなあ

ただ問題としては、開戦初頭の巡航ミサイル攻撃の目標になりやすいことです。

図12 巡航ミサイル

引用URL:https://imgsrv2.voi.id/HMM_aRAsCyRi0FcvVGX7RecQ5Lz04MA4aiMabWOB11o/auto/1200/675/sm/1/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy84NDUyMS8yMDIxMDkxMzEzMzMtbWFpbi5jcm9wcGVkXzE2MzE1MTQ4NDUuanBn.jpg

その他、自走式オイルリグは補給拠点まで移動するのに時間がかかります。

図13 自走式

引用URL:https://images.dngroup.com/image/eyJ3Ijo5ODAsImYiOiJ3ZWJwIiwiayI6IjA0MWM2M2ZiNWNkN2Y3ZjNhNDQ0MjM4YmIzZWI3MjM3IiwiZnAiOlswLjUsMF0sInIiOjEuNSwibyI6Imdsb2JhbCJ9

途中で潜水艦に狙われると、大量の弾薬燃料を失うことになります。

妙案に見えるけど、日本近海で運用するには目立ちやすいかな?

\PR!/

(3)VLS再装填の道は一日にしてならず!

今後もニアピア戦争における、VLS再装填の問題は続くでしょう。

図14 ヘリソノブイ

引用wiki

HSのソノブイみたいに、VLSを横置きにしろ!とも言えませんからねえ?

(VLSの意味ないやんけ!)

3.1 オフショア船のクレーンが使えないかな?

オイルリグに補給をするオフショア船の中には、大型クレーンを持つ船もあります。

図15 オフショア船

引用URL:https://www.macgregor.com/globalassets/picturepark/imported-assets/81980.jpg?width=680&height=382&scale=both&mode=crop

船体動揺さえ抑え込めば、なんとかできそうな気がするけど難しいかな?

なかなかVLS再装填は、難しい問題です。

\PR!/

防衛・軍事ランキング

↑ブログ主の更新意欲維持の為↑バナーをクリック↑

↑していただければブログ主が↑頑張ります↑

>有線で無人艦と護衛艦をつなぐというのはどうでしょうか?

現代の電波妨害が発達した時代において、有線回帰は結構ありだと考えています。

現代でも潜水艦の魚雷が、有線誘導で命中率を高めています。

TASSなどのえい航具を応用すれば、有人艦艇の前後に無人艦艇を配置しやすいでしょう。

(左右はだめよ!水中抵抗が大きく有線が切れるから!)

サイバー電子戦では、もはや電子機器全てにリスクがあります。

徹底的に省力化して、USVから有線コントロールで発射できる方法も十分あるでしょう!

この遅さなら素人考えでも言える?w

以前コンテナ埠頭に入港したコンテナ船に行ったのですが、コンテナ専用クレーンやキャリアの取扱の速さに驚きました。

そこで商用コンテナ埠頭で艦船のVLS装填ができないものかと思いました。実際には様々なハードルありそうですが。

更にはミサイルを4ヶ他のパッケージにしてVLSにははめ込むだけとか、コンテナに入れてしまい艦船にはコンテナ置くだけ等考えていたら、米のタイフォンランチャーや哨戒艦にコンテナ型ミサイル積む等のニュースありやはり皆考えているなと思いました。

更に妄想だとコンテナミサイルランチャーができるなら、コンテナ船に甲板1層だけランチャーを敷き詰めれば、コンテナアーセナルシップができる?(しらせはコンテナ積めますね)失礼しました。

SEP船は某OKI鳥島でCP-8001が脚を上げ船を固定して作業していて、あれなら揺れないし船から小舟で通うより作業捗るだろうなと見ていた事があります。

やはり商船でも、サイバー攻撃の被害が出始めているのですね。

今後法制化や国際条約・IACSの要件を明文化していく必要があると思います。

USVやUUVといった、無人船舶については特にサイバー防御をしっかりしないと航行が難しくなりそうですね。

VLSの弾数を増やすより、ネットワークにつないで常時監視体制が取れるほうが活躍できる> 装備したVLSの弾数を撃ち尽くしたら結局どこかで補給する必要が生じますし、その間は代わりのUSVが必要になりますから、多数整備しないといけませんが、対艦攻撃の補助にも使いたいとして陸上のUAVほど運用に余裕があるとは思えないのです(UUVも整備する必要があるでしょうし)。

「電子機器を使うものは必ずハッキングの危険がある」> すでに陸上のシステムや本船に2017年頃から被害が出ており、情報系ネットワークからVDR(航海データ記録装置)あたりを経由して制御系(機関や航海計器)ネットワークに入られた事例もあります。IACS(国際船級協会)では強制要件化しましたが、「サイバーレジリエンス実現に必要な具体的対策とその根拠」に明確な規定はないですし(”乗っ取り“や”運航不能“を防止して、船の運航に関する各機能の正常動作を維持するのが目的)、どの船級もIACSに沿った要件は課すものの、要件に書かれていないルール(年検スケジュール、リスクアセスメント方法の明記など)は独自に決めているのが実情です。なので、一般船舶とUSVは同じゾーンには同居できそうもないなぁ・・・と。

https://blog.cbsec.jp/entry/2024/12/03/060000

https://www.monohakobi.com/ja/wp-content/uploads/2023/08/20230310_lecture_shibata.pdf

https://www.mol.co.jp/pr/2023/23012.html

そうですね、USVの欲しいものとしては警戒監視のISR&EWセンサーとしての活躍のほうが良いかもしれません。

VLSの弾数を増やすより、ネットワークにつないで常時監視体制が取れるほうが活躍できるといえます。

ウクライナ戦争ではUSVが、艦船撃破など目新しい活躍をしていますが本質を見失うと迷走しそうです。

>サイバー戦で無人のUSVが乗っ取られた場合、LNG船や原油タンカー、超大型コンテナ船に自爆攻撃を仕掛けられたら手の打ちようがありません。そんな危険な船を海上交通路の要衝に寄こさないでくれと強く思います。

そうですよね、USVの活躍の一方でUSVに頼ってしまうとサイバー戦での乗っ取りによる暴走・民間航路への攻撃ができてしまう危険があります。

「電子機器を使うものは必ずハッキングの危険がある」今は亡き2研(将来装備研究所)にて、いろいろサイバー戦や乗っ取りのあれやこれや(マジで書けない内容)を見せられると、無人自立操縦に否定的になります。

(艦艇開発隊の時に、2研が主催した試験艦「あすか」の操縦系ハッキング実験をみて、電子防御壁が絶対ではないことを痛感しました。)

USVも港湾入港時には、有人操縦にする法体系になるかもしれませんね。

いっそのこと無理に洋上で再装填せずにレーダー等の高価な電子機器を一切搭載しない無人か少数で運用可能なVLS搭載艦>

日本でも分散型VLS搭載無人艦の研究が始まり、「戦闘支援型多目的USVの研究」>

うーん、その御説には異議を唱えます。無人機・無人センサー主体の広大な監視網と能力向上した有人艦との協調により海洋戦全体システムの実用化を志向するのであればミサイルプラットホームである以前に常続的ISR&EWの能力向上が最優先です。「レーダー等の高価な電子機器を一切搭載しない」などあり得ません(アーセナルシップは目と耳を外注して、主従関係の従に位置するが、このUSVは自らも目と耳を装備することで完全な主従関係に収まるのではなく、自律的運用によって有人艦艇と協働することが可能。つまり有人艦艇や地上部隊にとっての「視覚の拡大」が一番重要なはず)。

戦闘支援型多目的USVですが、事前の事業評価がまだ出ていないことを承知の上で、イメージ図を見る限り15年くらい前にフランスDCN(今はナバルでしたっけ?)から提案されたSMX-25に類似していて「潜水することもできるフリゲート艦」として認識していますが、用途に応じて装備を組み替えるというシステムがLCSと同じに見えて仕方ありません。黒海の非対称戦用USVでもなく、米国の開発している安全な海域で運用するVLSだけあれば良いUSVではうみじ事業部は物足りないはずです(=どうせ対空戦闘にも対潜戦闘にも使えるマルチプラットホームにしろという貧乏性の手合いが出てきて・・・以下略)。

比較的安価なUSVが先行して東シナ海で活動&発見した敵艦艇などの情報を有人艦艇や地上部隊が受信して、対艦ミサイルや対潜ミサイルで攻撃するなどという「いかに有人艦艇とチームを組むことができるか」という脅威の変化に焦点を当てたコンセプトで運用できるとは思えません(=そらじ事業部が防空戦闘やその他で忙しくてうみじとおかじ事業部だけで輸送隊群を島しょ奪還作戦に注ぎ込まなければいけない場合にUSVが対空ミサイル満載で護衛に当たれるのか?とも)。

https://www.mod.go.jp/atla/research/ats2023/pdf_oral_matl/15_1055.pdf

その上で、海運業界の人間としてはこちらの方が見逃せないのですが、一昨年横須賀に寄港した米海軍USVは「ISR(情報・監視・偵察)」を含むUSVの能力実証を重要視しているにもかかわらず、日本到着直前にわざわざ人を乗り組ませて有人で入港させています。サイバー戦で無人のUSVが乗っ取られた場合、LNG船や原油タンカー、超大型コンテナ船に自爆攻撃を仕掛けられたら手の打ちようがありません。そんな危険な船を海上交通路の要衝に寄こさないでくれと強く思います。

https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/3533103/unmanned-surface-vessel-division-one-makes-its-first-port-visit-in-yokosuka-jap/

>16セルか32セルぐらいのVLS搭載艦を多数作ればリスク分散できるのではないでしょうか

日本でも分散型VLS搭載無人艦の研究が始まり、「戦闘支援型多目的USVの研究」が始まっています。

狙われたら水中に潜行する方式で、魚雷や対艦ミサイルなどを搭載するUSV研究が始まりました。

10年後には、水上戦闘の様相が大変化しているかも?!

16セルか32セルぐらいのVLS搭載艦を多数作ればリスク分散できるのではないでしょうか

>無人か少数で運用可能なVLS搭載艦

実は米海軍でも1995年に「アーセナル・シップ」(VLS500セル)というのが計画されていました。

アーレイ・バーク級駆逐艦のVLSの少なさを危惧して、計画されたものの、技術的に不安があり計画中止になりました。

2010年にもCG(X)として、VLS256セルの巡洋艦が計画されましたが、やはり無人・省力化を進めようとしてかえって建造費や維持費がかかることがわかり中止になっています。

やはりミサイル1発で戦闘力を失う、火力集合艦はまだまだリスクが大きいといえます。

(「征途」のあきづき型打撃護衛艦は作ってみたいです!)

>10秒程度の長周期波浪(うねり)などに左右されない安定した作業が可能

自走式SEP船は、想像以上に荒天の中で運用可能であり速力11ノットもでるののならば、オイルリグ転用よりも実現性が高いと思われます。(10秒の長周期うねりは、船舶航行がかなり難しくなる大荒れの波浪状況です)

>8000kW級の場合は7基を10日、1万2000kW級の場合は3基を5日で据え付けられます

風力発電風車の建設は、想像以上に大馬力で繊細な事業ですねえ。

VLS8セルの据え付けで数センチの誤差精度を要求するのに比べたら、十分対応可能といえるでしょう。

>同船が500億でしたから、6隻建造しても3000億です。

とわだ型後継補給艦が約825億円で、イギリス海軍タイド級補給艦が1艦2000億円ぐらいになっていることを考えると、十分建造とPFI運用で元が取れそうな感じですね。

経済産業省を、経済安全保障でつつけば何とか建造費を出してもらえそうです。

(文部科学省が、砕氷艦「しらせ」建造費を出費した前例があるので不可能ではありません!)

管理人様、こんばんは。

補給母船は洋上の動揺を抑える必要がある> 同船は太平洋沖で発生しやすい10秒程度の長周期波浪(うねり)などに左右されない安定した作業が可能ですから鹿児島東方海域や小笠原諸島でも十分可能です。速力も11ノットですから、後方で使う分には問題はないかと(水深40~50mなら対応可能です)。

Mk41VLSを8セル丸ごと引き抜いて交換できるだけの機力> 8000kW級の場合は7基を10日、1万2000kW級の場合は3基を5日で据え付けられます(予備日込み。一昨年の石狩湾新港の工事で台風や集中豪雨といった荒天に見舞われても据付作業が期間内に実施出来た)。48発のSM-2 BlkIIと13発のトマホークで230tですから許容誤差数ミリという非常に精緻な施工精度が求められる洋上風車据付けからすれば十分可能です(下記HP内の2枚目の写真参照。タワーで400トン、ナセルで500トン程度の重量)。

https://windjournal.jp/116010/

防衛省が複数建造して、PFI方式にて民間に運用してもらう> 同船が500億でしたから、6隻建造しても3000億です。経済安全保障の観点から内閣府や経産省(エネ庁)に建造用のカネを出させても良いかもしれません(もちろん所有は防衛省)。財界(経団連)が政治家経由で賛同してくれますから財務省も文句言えないでしょうし。

自走式SEP船!こんなにも高性能なクレーンを使える船があったのですね!

特に「BLUE WIND」のような船であれば、Mk41VLSを8セル丸ごと引き抜いて交換できるだけの機力を持っていそうです。

補給母船は洋上の動揺を抑える必要があるので、ジャッキダダウンができるSEP船はかなり効果が高いといえます。

防衛省が複数建造して、PFI方式にて民間に運用してもらうのも結構使える方法と考えられます。

自衛艦隊司令部で後方幕僚をしたとき、鹿児島東方海域や小笠原諸島での再補給拠点にかなり悩んでおりました。

4隻プラス2隻ほどで、相当数の艦艇補給方法を作り出せそうですね!

そうですね、無理にVLS洋上再装填を進めるよりは地上発射型長射程ミサイルを多く配備するのが合理的かもしれません。

米海軍は、遠征先で再装填を進める関係で研究を進めています。

日本は、地上発射と洋上発射の組み合わせがあっているかも?

さてどうにか革新的なアイデアはないかな?> 洋上風力用の自航式SEP船では問題がありますでしょうか?大型の風車を取り付ける関係でDPS装備&4つのジャッキアップリグと大型クレーン(着床式なら海底に打ち込まなければならないし、浮体式なら洋上で組み立てなければならない)を有しているので安定性は抜群です(=オフショア船よりも高性能なオイルリグ並みの安定感)。自航能力もオイルリグに比べれば段違いです(オフショア船と同等程度)。JMUでも建造しています。

https://www.jmuc.co.jp/products/sep/

世界中で引き合いになっており、おいそれと傭船出来ないので、船社や海洋工事会社が複数持てないことから、「軍関係で所有、運航を民間で平時は作業に使って良く、有事借り上げ」であれば、隻数を増やすことが出来るので民間としてはありがたい存在になります。

https://www.shimz.co.jp/company/about/news-release/2022/2022046.html

https://newswitch.jp/p/34338

洋上装填よりも地上発射型長射程

対艦対地対空対潜で良いのではないでしょうか笑

インドが長射程地上発射アスロックを作ったようですし。