今回で完成記事を書いて終了となります。

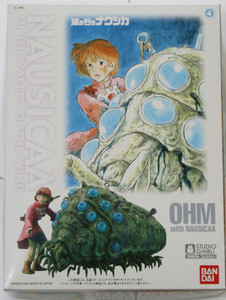

本来であれば王蟲とナウシカと銘打っているキットですから、王蟲の他に主役であるナウシカ(実はテトも付属します)を製作しなければ本当のキット完成とは言えないのですが

私のフィギア製作技術の未熟さとキットのナウシカの造型がいまいちであるとの理由から、脇役である王蟲のみの製作を終えてこの記事を締め括らせていただこうということなのですが、ナウシカのキーワードでこのページに来られた方には申し訳ございません。

ですが王蟲のみでも丁寧に丹精込めて製作したつもりなので、参考になる部分はあると思います。

どうぞ、ごゆっくりしていってください。さて王蟲の製作についての振り返りなのですが

パーツ数だけでいえば大した多さではありません。王蟲の胴体部分に4分割パーツと腹の部分。

そして14個の眼。胴体部分のみであればこれだけです。

甲殻部分を接着する際にはどうしても合わせ目が出来てしまうので、この部分は合わせ目消しが必要になります。接着剤を多めにつけて溶けたプラスチックをはみ出たせるか、パテを使用して合わせ目にパテを埋め込んでいくか、いずれにしても慣れた方法で作業を進めていくのがベストです。

14個の眼については3種類の大きさがあります。1列目と2列目で大きさが違います。1列目の一番下の部分に2対で一番小さい眼を取り付けます。

この目の部分についてはパーツの裏側にのみ塗装を吹き付けてあります。ちょっと透明感を出し過ぎた感もありますが。眼の塗装は王蟲の精神が穏やかな状態を示す青バージョンと、怒りの状態を表す赤バージョンを選択することができます。

ここまでは難無く組立・塗装と進めると思います。

一番の難関だと思ったのが、「足」です。節足とでも言いましょうか。この部分は1本1本は一体式となっているため組立が難しいというよりも、整形が大変だったのです。この辺りの大変さはこのカテゴリ記事にも書いておりますのでご確認ください。

ですがこの部分についても手を抜かないで作業できれば出来上がりの完成度はかなり違います。

1本1本にグラデーションをつけるためにサーフェーサーを含め4回の塗装吹き付け作業を行っております。

その後ドライブラシを3回程度。ここまで施せば足の1本1本ごとに違う表情が生まれ、胴体に取り付けた際のリアリティもぐっと上がります。

補足として、このキットが再現している場面ですが、王蟲の子供を傷付けてそれを囮に王蟲の群れをおびき寄せようとするペジテの民(兵?)。それを止めようとするナウシカを再現したものです。

なので劇中ではこの子供の王蟲には惨いことにアンカーフックが突き刺さっていました。

その場面を再現することが出来るようにアンカーフックや機関銃も付属し、王蟲に穴を空けアンカーフックを突き刺すことも再現できるようにはなっております(私は王蟲が可哀そうでこれは出来ません)。

劇中の場面を忠実に再現したい方はナウシカの製作も併せてチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

ここまで心を込めて製作した王蟲ですが、実は、既に私の手元にはありません。

何故かといいますと、私の会社の同僚がこの度転勤となってしまいました。

私の部下であり良き友人でもあった彼のことを親しみを込めて私は「軍師か〇べ〇」と呼んでおりました(笑)。

そんな彼はジブリファンとのことでしたので、この王蟲が完成した際には、彼にこの王蟲を手向けとして贈ろうと思っていたのでした。

人のために製作したものはプラモデルに限らず自然と心がこもるものです。完成品も一味違うものになったような気がしております。

この王蟲を受け取って頂いた彼はすごく喜んでいるように見えました(多分)。

蛇足ながらこの「STUDIO GHIBLI プラモデルコレクション」シリーズには、この王蟲とナウシカ以外にも「カイに乗るナウシカ」や「風の谷のガンシップ」。また作品は違いますが、天空の城ラピュタに出てくる「ロボット」などもあります。原型のデザインは全てあの宮崎駿監督ですので、私がいつも製作しているMMシリーズのようなリアリティを追求したモデルとはまた1線を画したものです。

空想物のこのシリーズに何となく味わい深いものを感じ、製作意欲が湧いている今日この頃です。

さて、これで王蟲についての製作記事は終了です。

記事数としてはいつもより大分さっぱりしたものになりましたが、完成品に込めた想いはそれ以上のものであったと思います。

それでは記事にお付き合いいただきました皆様におきましては誠にありがとうございました。

こちらで紹介しているSTUDIO GHIBL プラモデルコレクション 王蟲とナウシカは BANDAIから発売されております。現在はAMAZONでも入手できます。

商品紹介はこちらです。

↓

| 新品価格 |