�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B

�L��

�V�K�L���̓��e���s�����ƂŁA��\���ɂ��邱�Ƃ��\�ł��B

2021�N02��17��

�y�͂�����Ƃ�����������z�����̎�ȕ��ʂƊ���

�@�����́A���ʂɂ���������r�I�͂����肵�Ă��܂��B�������_�炩�����ʂ̓X�e�[�L��O�����ȂǏē������Ɍ����A�d�����ʂ̓V�`���[�Ȃǂ̎ύ��ݗ����ʼn��M����قǏ_�炩���Ȃ�܂��B

�@��1�������悻700kg�������H�����ʂ́A�����悻300kg�ł��B�����́A����H�����Ɠ��ł����A�r�^�~����~�l�����Ȃǂ̉h�{�f��L�x�Ɋ܂�ł��܂��B

�@�ē��X�ł́A�J���r��[�X�ȂǑ��푽�ʂȃ��j���[������܂����A���ł����ڂ��W�܂��Ă���̂����ʂƌĂ�鋍�ꓪ����킸�������Ƃ�Ȃ����ʂł��B���ʂɂ����܂��܂Ȏ�ނ�����܂��B

�@�����́A���ʂɂ���������r�I�͂����肵�Ă��܂��B�������_�炩�����ʂ̓X�e�[�L��O�����ȂǏē������Ɍ������߁A�����̍ۂ͉��M�������Ȃ����Ƃ��̐S�ł��B�d�����ʂ́A�V�`���[�Ȃǂ̎ύ��ݗ����Ɍ����A���M����قǏ_�炩���Ȃ�܂��B

�@��1�������悻700kg�������H�����ʂ́A�����悻300kg�ł��B�����́A����H�����Ɠ��ł����A�r�^�~����~�l�����Ȃǂ̉h�{�f��L�x�Ɋ܂�ł��܂��B

�E�l�b�N

�@��̕����̓��ł��B�悭�^�����镔�ʂȂ̂ŁA�d�߂ł����A���ܖ��͖L�x�ł��B��������ύ���ł��ܖ��������o���V�`���[��J���[�ȂǂɍœK�ł��B���ܐ�A�҂����Ƃ��Ă����p����܂��B

�E�����[�X

�@���߂ׂ̍��������ŏ_�炩�����ʂł��B���b�����ǂ����~���ɑ��݂��A�������L�̃R�N�̂��镗�����y���߂܂��B����ɂ��āA����Ԃ���ԁA�����āA�ē��Ȃǂɂ���ق��A�p��ɂ��Ďύ��ݗ����ɂ��g�p���܂��B

�E��

�@����ς����������A���b�����Ȃ��Ԑg���ł��B�����͂��d�߂ł����A��������ύ��ނƏ_�炩���Ȃ邽�߁A�V�`���[��X�[�v�Ȃǂ̎ύ��ݗ����ɓK���Ă��܂��B

�E���u���[�X

�@�Ԑg�Ǝ��g�̃o�����X���ǂ��A�R�N�������ĕ����̗ǂ����ʂł��B���߂��ׂ����A���{���̔��������𖡂키���[�X�g�r�[�t��X�e�[�L�Ɍ����Ă��܂��B���~��̂��̂́A�����ĂɍœK�ł��B

�E�T�[���C��

�@���߂��ׂ����_�炩���A�����̍ō����ʂ̂ЂƂł��B�`�A����A�����Ƃ����Q�ŁA�����{���̂��ܖ������\�ł��܂��B�X�e�[�L�ɍœK�ŁA���܂��܂ȏĂ������ɑΉ��ł���D�ꂽ�������������ł��B

�E�q��

�@�ɂ߂Ă��߂ׂ̍����_�炩�ȕ��ʂł��B���b�����Ȃ��A��i�ȕ���������܂��B�W���ŃX�e�[�L�ɂ���Ƃ����ς�Ƃ������킢�ł��B

�E�����v

�@�_�炩���Ԑg���ł��B�������ǂ��Ė��ɐ[�݂�����܂��B�X�e�[�L�A�����āA�ē��A�������Ȃǂǂ�ȗ����ɂ��Ă��A���������H�ׂ��܂��B

�E����

�@�����̒��ōł����g�̏��Ȃ��Ԑg���ł��B���[�X�g�r�[�t�₽�����Ȃǂ����܂�Œ������闿���Ɍ����Ă��܂��B�h�g��b�P�ɂ����p����܂��B

�E���ƃ���

�@�����̕����ň�ԉ^������ؓ��̏W�܂��Ă��镔�ʂł��B���߂����e���A���b�����Ȃ��A�����͍d�߂ł��B����₱�ܐ�ɂ��āA�ē��A�ύ��ݗ����A�u�ߕ��ȂǕ��L�����p����܂��B

�E�o��

�@�Ԑg�Ǝ��b���w�ɂȂ����O�����ł��B�Z���ȕ����������ŁA�ē��⋍���A�����Ă̂ق��ύ��ݗ����ɂ������Ă��܂��B���ܐ��҂����ɂ��āA�n���o�[�O�ȂǂɓK���Ă��܂��B

�E����

�@���̂ӂ���͂��̕����ł��B�ؓ��������A���S�̂��d�߂ł����A�����Ԏύ��ނ��Ə_�炩���Ȃ�܂��B���b�����Ȃ��A�������Ƃ�̂ɂ͍œK�ȕ��ʂł��B�|�g�t��V�`���[�ɍœK�ł��B

�E�^���i��j

�@�����̕����͎��b�������ď_�炩���A���͂����ۂ��̂������ł��B�Ă����Ń������`�����ĐH�ׂ�̂���Ԃł��B�����܂�́A�V�`���[��}���l�ɗ��p���܂��B

�E�J�V���j�N�i�����j

�@���߂��݂Ɩj�̕����ł��B�����͏_�炩���A�Ƃ��Ƃ������̔������������킦�܂��B����Ðh���^���ɂ��āA���Ă��Ȃǂɂ��܂��B

�E�n�c�i�S���j

�@�����Ŏ��b���Ȃ��̂������ł��B�ؑ@�ۂ��ׂ����k���Ȃ̂ŁA�R���R���Ƃ���������肪����܂��B�������ďĂ��̂���ʓI�ł��B

�E�T�K��

�@1���̋�����5kg�قǂ����Ƃ�Ȃ����ʂŁA�K�x�Ȏ��b������܂��B�_�炩�ȓ����ŁA�ē��ȂǂɌ����Ă��܂��B

�E�n���~�i���u���j

�@�Ԑg���ɋ߂������ƕ����ŁA���������ďē��Ȃǂɂ��܂��B�J���[��V�`���[�Ȃǂ̎ύ��ݗ����ɂ������Ă��܂��B

�E�~�m�i���݁j

�@���L�̕����Ɗ��݂�����������܂��B�����̏�~�m�́A�Â߂ɉ��������A�ē��p�ɂ���܂��B���݂̏��Ȃ������͎ύ��݂�X�[�v�ɂ��܂��B

�E�n�`�m�X�i���݁j

�@�I�̑��̌`��Ɏ��Ă��邱�Ƃ���n�`�m�X�ƌĂ�܂��B�����ς�Ƃ������킢�ƒe�͂̂���H�����D�܂�A�ύ��ݗ�����X�[�v�ɓK���Ă��܂��B

�E�Z���}�C�i��O�݁j

�@�疇�̂Ђ�������悤�Ȍ`��ŁA�R���R���Ƃ���������肪�����ł��B䥂ł���Ԃŏo���܂����A������x䥂łĕX���ɂ��炵�A�L�݂��Ă��璲�����܂��B������u�ߕ��ɍœK�ł��B

�E�M�A���i��l�݁j

�@�ق��݂̈Ɣ�ׂāA�����̂��Ă��܂��B���݂��߂�قǂɔZ���Ȃ��ܖ��ƊÂ����o�Ă��܂��B�ē����ɍœK�ł��B

�E���o�[�i�̑��j

�@�_�炩���A�r�^�~��A���͂��߂��܂��܂ȉh�{�������܂݂܂��B�Z���Ŗ��ɐ[�݂�����܂��B�g�����ɓK���Ă��܂��B

�E�}���i�t���j

�@���瓤�̌`�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���}���ƌĂ�܂��B���b�����Ȃ��A�r�^�~��A�A�r�^�~��B2���܂�ł��܂��B����ɂ��ĉ��Ă���o�^�[�Ă��Ȃǂɂ��܂��B

�E�q���i�����j

�@�ג����Ĕ������ʂŁA��������ύ���Ŗ������ݍ��܂���Ɣ��������H�ׂ��܂��B�˂��₲�܂��������^���ɂ��ďĂ��ĐH�ׂ��肵�܂��B

�E�V�}�`���E�i�咰�j

�@�q���Ɣ�ׂ�Ƒ����Č��߂ł��B�^���ɂ��ēS�Ă���ԏĂ��ɂ���ق��u�ߎς�݂��ςɂ��K���Ă��܂��B

�E�e�[���i���j

�@�R���[�Q���������܂܂�邱�Ƃ���A�����ԉ��M����ƃ[���`�������ď_�炩���Ȃ�܂��B�\�e�[��V�`���[�ȂǂɍœK�ł��B

�@���������ł��A���ʂɂ���Ă��̓����͕ς��܂��B�ē��X�ł́A�J���r��[�X�ȂǑ��푽�ʂȃ��j���[������܂����A���ł����ڂ��W�܂��Ă���̂����ʂƌĂ�鋍�ꓪ����킸�������Ƃ�Ȃ����ʂł��B���ʂɂ����܂��܂Ȏ�ނ�����܂��B

�E�U�u�g���i�n�l�V�^�j

�@�U�u�g���́A�A�o�����̋߂��ɂ��錨���[�X���̈ꕔ�ŁA��1���������U�u�g���̗ʂ͂킸��3�`4kg�قǂł��B���z�c�̂悤�ɓ����Ȃ��߁A�U�u�g���Ƃ������O���t�����ƌ����Ă��܂��B

�@�a���̒��ň�ԑ��~��̕��ʂł��邱�Ƃ���A���̑�g���ƌ����邱�Ƃ�����قǃT�V�������A�����ڂɂ����������ł��B�T�V���������ߓ����͔��ɏ_�炩���A�Ƃ낯��悤�ȃR�N�ƐH���𖡂키���Ƃ��ł��܂��B�t��悤�ɏĂ��A���`�����������Ă�����H���ł��B�h�g����i�Ȃǐ��H�ɂ��K���Ă��܂��B

�E���u�c

�@���u���[�X�̒��Ńo�����X�̂Ƃꂽ�ɏ�̕��ʂł��B�����͂��ߍׂ₩�ŁA���g�͏�i�ł������Ȃ��A�Ԑg�̂��ܖ������˔����A�F���ȍ���������邱�Ƃ��ł��܂��B�ʖ��́A���u���[�X�c�ł��B

�E�J�u��

�@���[�X�̒��������ɂ��Ԃ��Ă��镔�ʂŁA���~�肪�L���ׂ����A�_�炩���H���ł��B�Â݂Ǝ�������A�Z���Ȗ��킢�ł��B�����ڂ̔������͋����̒��ōō����x���ł��B

�E�C�`�{

�@�����\���ŁA�ꓪ����ɏ��ʂ����Ƃ�Ȃ��M�d�ȕ����ł��B ���~��̊Â��ƐԐg�̂��ܖ�������܂��B �e�͂̂���Ԑg�ŁA����H�ׂĂ�����������킦�܂��B�ē���h�g�ɂ��Ă����������H�ׂ��܂��B

�E�����V��

�@�T�[���C���̌����\���ӂ�̕��ʂł��B�����炵���Ԑg���̔������������\�ł��܂��B�X�e�[�L�A�ē��A�����Ă��Ȃlj��ɂł��g���܂����A���[�X�g�r�[�t�ɂ���ƁA�����Ƃ�Ƃ��Ă��ď�i�Ȗ����y���߂܂��B

�E�g���T���J�N�i�Z�E�`�j

�@�g���T���J�N�́A�������̂Ȃ��ň�ԃT�V�̓��镔�ʂł��B �ʏ탂���ɂ͎����̂�ɂ����ł����A�g���T���J�N�͔������T�V������A�����̖��킢�ɃR�N����������Ɠ��̕������H�~��������܂��B

�E�J���m�R

�@�C�`�{�ɂȂ�������̑@�ׂȐԐg�����ł��B�Ɠ��ȃT�V������A�H�ׂ₷���A�V�`���[�ȂǂɓK���Ă��܂��B�f�ʂ��T�̍b���Ɏ��Ă���̂ŁA�J���m�R�ƌĂ�܂��B���̐��n���͂��̕��ʂ��g�p���܂��B

�E�V���V���i�c�c�j

�@���̓������̉�������ɂ��镔�ʂł��B�e�͂�����Ȃ�����A���߂ׂ͍����A���ɕȂ⎉�g�̂������͂���܂���B�ʖ��̓}���V���ł��B

�E�V���g�[�u���A��

�@�V���g�[�u���A���́A���łɉ������q�����̒��S�����ŁA�����̍ō������ʂƂ���Ă��܂��B��1�����킸��500�`800g�����Ƃ�܂���B�V���g�[�u���A���́A�����X�e�[�L�Ƃ��ėL���ł��B�V���g�[�u���A���̓����́A�ɏ�̏_�炩���ł��B���g�̏��Ȃ��Ԑg���ł���Ȃ���A���~����ɕ����Ȃ��_�炩��������܂��B���݂��߂�ƁA���ܖ������Ղ�̃R�N�̂�����`�����̒������ς��ɍL����܂��B�~�f�B�A�����A�ɏĂ��A�V���v���ɉ��ŐH�ׂ�A�V���g�[�u���A���̎��@�ׂȂ��ܖ��𑶕��Ɋ��\�ł��܂��B

�E�J�C�m�~

�@���o���̒��ł��A�q�����ɋ߂��������w���܂��B�ƂĂ��_�炩���A�������悭�����Ă���A�����{���̎|���𖡂킦�܂��B�ꓪ�̋����獶�E��̃u���b�N�������Ȃ����Ɋȕ����ŁA�ɏ�̏ē��p�ł��B�L�̂悤�Ȍ`��A�J�C�m�~�Ƃ������O�ɂȂ�܂����B

�E�t�����N

�@�O�o���̈ꕔ�ł��B�J�C�m�~�ƘA�����Ă��镔���ŁA�ē��D���ɂ͌��������Ƃ̂ł��Ȃ����ʂł��B

�E�}�N��

�@���̃\�g�����̒��̈ꕔ���ł��B�����͌ł߂ł����A���悭�T�V�������Ă��܂��B�ʖ��̓V�L���{�E�ł��B

�E�T���J�N

�@�o�����̒��ł����[�X�Ƃ̒��Ԃ̕��ʂŁA�ꓪ����2�������Ƃ�܂���B�o�����̒��ōł����������~��ŁA���͔Z���ł��B�H���̓v���v���Ƃ��Ă��āA���ɂ����ƂƂ낯�A�T�V����n���o���Ö��ƐԐg���̂��ܖ����▭�ł��B

�E�N��

�@���̌�����O�r�㕔���w���܂��B�^���ʂ̑������ʂŁA���b�����Ȃ��A��₵������Ƃ��������ł��B����ς������L�x�ŁA�����Z���A�����̒��ł������Ȃ�����܂��B�ʖ��́A�E�f�T���J�N�A�N���~�Ȃǂł��B

�E�~�X�W

�@���b���̉�����O�r�̕����ɂ�����ŁA��1������2�s�قǂ������Ȃ����ʂł��B���̓��̒��ōł��T�V�������Ă���A�_�炩�������ŁA�T�V�̎����Ƃ낯��H���ƔZ���Ȃ��ܖ�������܂��B�ē������łȂ��A���i��^�^�L�Ȃǂɂ����p����܂��B

�E�g���r�i�g�E�K���V�j

�@�g���r�i�g�E�K���V�j�́A������O�r�̈ꕔ�ŁA��1������2kg�قǂ������Ȃ����ʂł��B�g�E�K���V�̌`������Ă��܂��B���������ɂׂ͍��ȃT�V�������Ă��܂��B ���g�����Ȃ����߁A�T�b�p�����Ă��܂����A���ނقǂɊÂ��W���[�V�[�ȓ��`�����ݏo�Ă��܂��B�Ԑg�̉����Ƃ����镔�ʂł��B

�@���I���㋍���X��܂��@

�@�����́A���ʂɂ���������r�I�͂����肵�Ă��܂��B�������_�炩�����ʂ̓X�e�[�L��O�����ȂǏē������Ɍ����A�d�����ʂ̓V�`���[�Ȃǂ̎ύ��ݗ����ʼn��M����قǏ_�炩���Ȃ�܂��B

�@��1�������悻700kg�������H�����ʂ́A�����悻300kg�ł��B�����́A����H�����Ɠ��ł����A�r�^�~����~�l�����Ȃǂ̉h�{�f��L�x�Ɋ܂�ł��܂��B

�@�ē��X�ł́A�J���r��[�X�ȂǑ��푽�ʂȃ��j���[������܂����A���ł����ڂ��W�܂��Ă���̂����ʂƌĂ�鋍�ꓪ����킸�������Ƃ�Ȃ����ʂł��B���ʂɂ����܂��܂Ȏ�ނ�����܂��B

2021�N02��16��

�y�}���z�̏L�̌����ƐH�ו��ɂ���

�@���g�ő̏L�͋C�Â��ɂ����ł����A�����s���ɂ����Ȃ��悤��������C��t���������̂ł��B

�@�����o�Ă��銾�B�ɂ́A�G�N�����B�ƃA�|�N�����B�Ƃ���2��ނ�����A�A�|�N�����B�͎�ɘe�Ȃǂɂ���A�x�^�x�^�Ƃ������債�܂��B���̊��ɂ́A�����̂ق��Ɏ����ȂǓƓ��̂ɂ����̂��ƂɂȂ鐬�����܂�ł��܂��B�����̂ɏL���͖����A�畆�ɑ��݂���畆��ۂ��A�̏L�Ƃ����s���Ȃɂ��������Ă��܂��B

�@�����N�ȍ~�Ŗ��ƂȂ����L�́A40�Έȍ~�ɑ����Ă���m�l�i�[���Ƃ��������������ł��B�m�l�i�[���́A�N��ƂƂ��ɑ�������p���~�g�I���C���_�i9-�w�L�T�f�Z���_�j�Ƃ������b�_��1�킪�A�_�����ꂽ�蕪�����ꂽ�肷�邱�ƂŔ������܂��B�~�h�����L�́A30�Α�㔼�`40�Α�㔼�ɑ�����������W�A�Z�`���Ƃ��������������ł��B�W�A�Z�`���́A���Ɋ܂܂����_���畆��ۂɂ���Ă���o����镨���ł��B��J�L�́A��J���ɒ~�ς��₷���A�����j�A�������Ŕ�������̏L�ł��B�̓��Ŕ��������A�����j�A�́A�ʏ�̑��ŕ�������ĔA�ɔr�o����܂��B���Ă���Ɗ̑����\���ɋ@�\���Ȃ��Ȃ�A��������Ȃ������A�����j�A�͊��ƈꏏ�ɔr�o����A�c���ƕ@�����悤�Ȃɂ���������܂��B

�@���A�����i�ȂǓ��������b���܂ސH�ނɑ����O�a���b�_�́A�H�߂���ƌ����̃R���X�e���[���⒆�����b���������A�̓��Ŏ_������邱�ƂŁA���܂��܂Ȃɂ����̌����ƂȂ�܂��B����L�̏ꍇ�A���Ɏ��b�_�̃p���~�g�I���C���_�i9-�w�L�T�f�Z���_�j�̌��ޗ��ƂȂ���A�o�^�[�A�}���l�[�Y�Ȃǂɂ͗v���ӂł��B

�@�o�����X�ɗD�ꂽ�H����ۂ邱�Ƃ��A��O��ł����A���ɗΉ��F��́A��⁻�J���e���A�r�^�~��C�A�r�^�~��E�A�|���t�F�m�[���Ȃǂ������܂܂�A�����Ȃǂ̎_����h���A�_���L��}�����܂��B�����Ɋ܂܂��J�e�L�������l�̓���������܂��B

�@���b�_�̃p���~�g�I���C���_�i9-�w�L�T�f�Z���_�j�̂��ƂɂȂ���ށA�o�^�[�A�}���l�[�Y�Ȃǂ̐ێ�����炷���Ƃ��̏L��}���邱�ƂɂȂ���܂��B�m�l�i�[���̔����ɑ傫���ւ�銈���_�f���������A�ߎ_�������̐�����h�����߂ɂ��A�Ή��F��Ȃǃ�⁻�J���e���A�r�^�~��C�A�r�^�~��E���܂ސH�ו���ۂ�܂��B

�@�H���@�ۂ�I���S����ۂ邱�ƂŁA�����̑P�ʋۂ𑝂₵�A���ʋۂ����炵�܂��B�����������P���邱�ƂŁA���L�̌����ƂȂ鐬���̐�����}�����܂��B�֔�ɂȂ��āA�����ɕs�v�������܂��Ă��܂��ƁA�������爫�L�̐��������t���ɓ���A���ƈꏏ�ɑ̊O�ɏo�Ă��܂��B�P�ʋۂł���r�t�B�Y�X�ۂ���_�ۂ́A���[�O���g�ɑ����܂܂�A�I���S���́A���ڂ��A�ʂ˂��A�哤�ȂǂɊ܂܂�Ă��܂��B�H���@�ۂɂ͐��n���H���@�ۂƕs�n���H���@�ۂ�����A���n���H���@�ۂ́A�̂ɗL�Q�ȕ����̋z����W���A�ւƂ��Ĕr�o�����܂��B�s�n���H���@�ۂ́A�������܂�ŃJ�T�𑝂��A�����h�����ĕւ̔r���𑣐i���܂��B���n���H���@�ۂ͖�A�ʕ��A��ށA���ށA�C���ނɑ����A�s�n���H���@�ۂ͖�A���ށA���̂��ނɑ��������ł��B

�@���|�A�~�����A���k�ނȂǂɂ́A�N�G���_�Ȃǂ̗L�@�_���܂܂�Ă��܂��B���������������N�G���_��H�iTCA��H�j�������ɂ��܂��B�N�G���_��H�ɗL�@�_���⋋����A��ӂ������ɂȂ�A���܂��Ă�����_�̕����𑣂����ƂŁA��J���ʂ����҂���܂��B�~�h�����L�̌����ƂȂ�W�A�Z�`���́A���Ɋ܂܂����_�̔�����}���邱�ƂŌ��炷���Ƃ��ł��܂��B���_�͔�J���ɑ�����̂ŁA�ł��邾������X�g���X�����߂Ȃ��悤�ɐS�����܂��B

�@���g�ő̏L�͋C�Â��ɂ����ł����A�����s���ɂ����Ȃ��悤��������C��t���������̂ł��B

�@�����o�Ă��銾�B�ɂ́A�G�N�����B�ƃA�|�N�����B�Ƃ���2��ނ�����܂��B�G�N�����B�́A�قڑS�g�ɕ��z���Ă��āA�����Ƃ��A�^�������Ƃ��ɂ����T���T���Ƃ������債�܂��B���̂قƂ�ǂ͐����ł��B����A�A�|�N�����B�͎�ɘe�Ȃǂɂ���A�x�^�x�^�Ƃ������債�܂��B���̊��ɂ́A�����̂ق��Ɏ����ȂǓƓ��̂ɂ����̂��ƂɂȂ鐬�����܂�ł��܂��B

�@�����̂ɏL���͖����A�畆�ɑ��݂���畆��ۂ��A�̏L�Ƃ����s���Ȃɂ��������Ă��܂��B�畆��ۂ́A���������̊��̉��ŔɐB���A������������o�ăW���W�����Ă���e�A�ҁA���Ȃǂɔ������܂��B

�@�����N�ȍ~�Ŗ��ƂȂ����L�́A40�Έȍ~�ɑ����Ă���m�l�i�[���Ƃ��������������ł��B�m�l�i�[���́A�N��ƂƂ��ɑ�������p���~�g�I���C���_�i9-�w�L�T�f�Z���_�j�Ƃ������b�_��1�킪�A�_�����ꂽ�蕪�����ꂽ�肷�邱�ƂŔ������܂��B����L�́A���������ɂ����Ɛ������ɂ��������킹���悤�Ȃɂ����ŁA��ɋ���w���Ȃǂ��甭�����܂��B

�@�~�h�����L�́A30�Α�㔼�`40�Α�㔼�ɑ�����������W�A�Z�`���Ƃ��������������ł��B�W�A�Z�`���́A���Ɋ܂܂����_���畆��ۂɂ���Ă���o����镨���ł��B�������̂悤�Ȃɂ����ŁA�㓪�����̌�둤�Ȃǂ��甭�����܂��B

�@��J�L�́A��J���ɒ~�ς��₷���A�����j�A�������Ŕ�������̏L�ł��B�̓��Ŕ��������A�����j�A�́A�ʏ�̑��ŕ�������ĔA�ɔr�o����܂��B�������A���Ă���Ɗ̑����\���ɋ@�\���Ȃ��Ȃ�܂��B�����āA��������Ȃ������A�����j�A�͊��ƈꏏ�ɔr�o����A�c���ƕ@�����悤�Ȃɂ���������܂��B��J�L�́A��J��X�g���X�������Ȃ̂ŁA�ǂ̔N��ł���������\��������܂��B

�@�̏L�́A�H���ɋC��t���邱�Ƃŗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B�A�|�N�����B���番�傳��鎉���Ȃǂ����炷���ƂŁA�s���Ȃɂ����̐�����}���ł��܂��B

�@���A�����i�ȂǓ��������b���܂ސH�ނɑ����O�a���b�_�́A�H�߂���ƌ����̃R���X�e���[���⒆�����b���������A�̓��Ŏ_������邱�ƂŁA���܂��܂Ȃɂ����̌����ƂȂ�܂��B����L�̏ꍇ�A���Ɏ��b�_�̃p���~�g�I���C���_�i9-�w�L�T�f�Z���_�j�̌��ޗ��ƂȂ���A�o�^�[�A�}���l�[�Y�Ȃǂɂ͗v���ӂł��B�܂��A���܂œ͂������ȂǂɊ܂܂�邽��ς������A�����̈��ʋۂɂ���ĕ�������A�A�����j�A������o����邱�Ƃłɂ����̌����ɂȂ�܂��B

�@�ɂ�ɂ����ƍy�f�̍�p�ŃA���V���Ƃ��������������܂��B���ꂪ�̓��Ɏ�荞�܂�āA���t���ɑ����A�畆������r�o����邽�߁A�̏L�̌����ƂȂ�܂��B

�@���h�q�Ȃǂ�H�ׂ�Ɗ����o�₷���Ȃ�A���̊����������܂�ł���ƁA�畆��ۂɂ�蕪������邱�ƂŁA�ɂ����̌����ɂȂ�܂��B

�@���������ނƃA���R�[�����̓��ŕ�������A�A�Z�g�A���f�q�h�Ƃ��������ɂȂ�A���t�������Ĕx�⊾�B�ɑ����A�ɂ����������܂��B����ɃA���R�[���͌��̒������������邱�Ƃ���A���t���o�ɂ����Ȃ�A���L�̌����ɂ��Ȃ�܂��B

�@�o�����X�ɗD�ꂽ�H����ۂ邱�Ƃ��A��O��ł��B�����J���Ȃł́A���l��1��������ɐێ悷���̖ڕW�ʂ�350g�ȏ�ƒ�߂Ă��܂��B���ɗΉ��F��́A��⁻�J���e���A�r�^�~��C�A�r�^�~��E�A�|���t�F�m�[���Ȃǂ������܂܂�A�����Ȃǂ̎_����h���A�_���L��}�����܂��B�����Ɋ܂܂��J�e�L�������l�̓���������܂��B

�@���b�_�̃p���~�g�I���C���_�i9-�w�L�T�f�Z���_�j�̂��ƂɂȂ���ށA�o�^�[�A�}���l�[�Y�Ȃǂ̐ێ�����炷���Ƃ��̏L��}���邱�ƂɂȂ���܂��B�m�l�i�[���̔����ɑ傫���ւ�銈���_�f���������A�ߎ_�������̐�����h�����߁A�Ή��F��Ȃǃ�⁻�J���e���A�r�^�~��C�A�r�^�~��E���܂ސH�ו���ۂ�܂��B

�@���ȂǂɊ܂܂�邽��ς����́A��������邱�ƂŃA�����j�A�◰�����f�Ȃǂɂ����̋������������܂��B�H�ׂ邽��ς����̗ʂ�������Α����قǁA�ɂ����̐����͑��������邱�ƂɂȂ�܂��B����ς����̑�ӂɂ́A�r�^�~��B6���K�v�ł��B�r�^�~��B6�́A�}�O���A�J�c�I�A���o�[�A�o�i�i�A���A���ȕ��A���܁A�哤�ȂǂɊ܂܂�Ă��܂��B

�@�H���@�ۂ�I���S����ۂ邱�ƂŁA�����̑P�ʋۂ𑝂₵�A���ʋۂ����炵�܂��B�����������P���邱�ƂŁA���L�̌����ƂȂ鐬���̐�����}�����܂��B�֔�ɂȂ��āA�����ɕs�v�������܂��Ă��܂��ƁA�������爫�L�̐��������t���ɓ���A���ƈꏏ�ɑ̊O�ɏo�Ă��܂��B�P�ʋۂł���r�t�B�Y�X�ۂ���_�ۂ́A���[�O���g�ɑ����܂܂�Ă��܂��B�I���S���́A���ڂ��A�ʂ˂��A�哤�Ȃǂɂ�������܂܂�Ă��܂��B�H���@�ۂɂ͐��n���H���@�ۂƕs�n���H���@�ۂ�����A���n���H���@�ۂ́A�̂ɗL�Q�ȕ����̋z����W���A�ւƂ��Ĕr�o�����܂��B�s�n���H���@�ۂ́A�������܂�ŃJ�T�𑝂��A�����h�����ĕւ̔r���𑣐i���܂��B���n���H���@�ۂ͖�A�ʕ��A��ށA���ށA�C���ނɑ����A�s�n���H���@�ۂ͖�A���ށA���̂��ނɑ��������ł��B

�@���|�A�~�����A���k�ނȂǂɂ́A�N�G���_�Ȃǂ̗L�@�_���܂܂�Ă��܂��B���������������N�G���_��H�iTCA��H�j�������ɂ��܂��B�N�G���_��H�́A �ێ悵���H�ו����G�l���M�[�ɕς���d�g�݂ł��B�s�ې��ȐH�����𑱂���Ȃljh�{�o�����X�������ƁA�N�G���_��H�̓������ቺ���A���_���~�ς���A�ؓ���J�Ȃǂ��N�����\��������܂��B���|�Ȃǂ�ێ悷�邱�ƂŁA�N�G���_��H�ɗL�@�_���⋋����A��ӂ������ɂȂ�A���܂��Ă�����_�̕����𑣂����ƂŁA��J���ʂ����҂���܂��B�~�h�����L�̌����ƂȂ�W�A�Z�`���́A���Ɋ܂܂����_�̔�����}���邱�ƂŌ��炷���Ƃ��ł��܂��B���_�͔�J���ɑ�����̂ŁA�ł��邾������X�g���X�����߂Ȃ��悤�ɐS�����܂��B

�@���E�P�O�����œ����擾�̃j�I�C�P�A�n�T�v��

�@���g�ő̏L�͋C�Â��ɂ����ł����A�����s���ɂ����Ȃ��悤��������C��t���������̂ł��B

�@�����o�Ă��銾�B�ɂ́A�G�N�����B�ƃA�|�N�����B�Ƃ���2��ނ�����A�A�|�N�����B�͎�ɘe�Ȃǂɂ���A�x�^�x�^�Ƃ������債�܂��B���̊��ɂ́A�����̂ق��Ɏ����ȂǓƓ��̂ɂ����̂��ƂɂȂ鐬�����܂�ł��܂��B�����̂ɏL���͖����A�畆�ɑ��݂���畆��ۂ��A�̏L�Ƃ����s���Ȃɂ��������Ă��܂��B

�@�����N�ȍ~�Ŗ��ƂȂ����L�́A40�Έȍ~�ɑ����Ă���m�l�i�[���Ƃ��������������ł��B�m�l�i�[���́A�N��ƂƂ��ɑ�������p���~�g�I���C���_�i9-�w�L�T�f�Z���_�j�Ƃ������b�_��1�킪�A�_�����ꂽ�蕪�����ꂽ�肷�邱�ƂŔ������܂��B�~�h�����L�́A30�Α�㔼�`40�Α�㔼�ɑ�����������W�A�Z�`���Ƃ��������������ł��B�W�A�Z�`���́A���Ɋ܂܂����_���畆��ۂɂ���Ă���o����镨���ł��B��J�L�́A��J���ɒ~�ς��₷���A�����j�A�������Ŕ�������̏L�ł��B�̓��Ŕ��������A�����j�A�́A�ʏ�̑��ŕ�������ĔA�ɔr�o����܂��B���Ă���Ɗ̑����\���ɋ@�\���Ȃ��Ȃ�A��������Ȃ������A�����j�A�͊��ƈꏏ�ɔr�o����A�c���ƕ@�����悤�Ȃɂ���������܂��B

�@���A�����i�ȂǓ��������b���܂ސH�ނɑ����O�a���b�_�́A�H�߂���ƌ����̃R���X�e���[���⒆�����b���������A�̓��Ŏ_������邱�ƂŁA���܂��܂Ȃɂ����̌����ƂȂ�܂��B����L�̏ꍇ�A���Ɏ��b�_�̃p���~�g�I���C���_�i9-�w�L�T�f�Z���_�j�̌��ޗ��ƂȂ���A�o�^�[�A�}���l�[�Y�Ȃǂɂ͗v���ӂł��B

�@�o�����X�ɗD�ꂽ�H����ۂ邱�Ƃ��A��O��ł����A���ɗΉ��F��́A��⁻�J���e���A�r�^�~��C�A�r�^�~��E�A�|���t�F�m�[���Ȃǂ������܂܂�A�����Ȃǂ̎_����h���A�_���L��}�����܂��B�����Ɋ܂܂��J�e�L�������l�̓���������܂��B

�@���b�_�̃p���~�g�I���C���_�i9-�w�L�T�f�Z���_�j�̂��ƂɂȂ���ށA�o�^�[�A�}���l�[�Y�Ȃǂ̐ێ�����炷���Ƃ��̏L��}���邱�ƂɂȂ���܂��B�m�l�i�[���̔����ɑ傫���ւ�銈���_�f���������A�ߎ_�������̐�����h�����߂ɂ��A�Ή��F��Ȃǃ�⁻�J���e���A�r�^�~��C�A�r�^�~��E���܂ސH�ו���ۂ�܂��B

�@�H���@�ۂ�I���S����ۂ邱�ƂŁA�����̑P�ʋۂ𑝂₵�A���ʋۂ����炵�܂��B�����������P���邱�ƂŁA���L�̌����ƂȂ鐬���̐�����}�����܂��B�֔�ɂȂ��āA�����ɕs�v�������܂��Ă��܂��ƁA�������爫�L�̐��������t���ɓ���A���ƈꏏ�ɑ̊O�ɏo�Ă��܂��B�P�ʋۂł���r�t�B�Y�X�ۂ���_�ۂ́A���[�O���g�ɑ����܂܂�A�I���S���́A���ڂ��A�ʂ˂��A�哤�ȂǂɊ܂܂�Ă��܂��B�H���@�ۂɂ͐��n���H���@�ۂƕs�n���H���@�ۂ�����A���n���H���@�ۂ́A�̂ɗL�Q�ȕ����̋z����W���A�ւƂ��Ĕr�o�����܂��B�s�n���H���@�ۂ́A�������܂�ŃJ�T�𑝂��A�����h�����ĕւ̔r���𑣐i���܂��B���n���H���@�ۂ͖�A�ʕ��A��ށA���ށA�C���ނɑ����A�s�n���H���@�ۂ͖�A���ށA���̂��ނɑ��������ł��B

�@���|�A�~�����A���k�ނȂǂɂ́A�N�G���_�Ȃǂ̗L�@�_���܂܂�Ă��܂��B���������������N�G���_��H�iTCA��H�j�������ɂ��܂��B�N�G���_��H�ɗL�@�_���⋋����A��ӂ������ɂȂ�A���܂��Ă�����_�̕����𑣂����ƂŁA��J���ʂ����҂���܂��B�~�h�����L�̌����ƂȂ�W�A�Z�`���́A���Ɋ܂܂����_�̔�����}���邱�ƂŌ��炷���Ƃ��ł��܂��B���_�͔�J���ɑ�����̂ŁA�ł��邾������X�g���X�����߂Ȃ��悤�ɐS�����܂��B

2021�N02��15��

�y�����w�z��ӂƃG�l���M�[

�@�n����̐����̃G�l���M�[�̋��ɓI�Ȍ��͑��z�ł��B��������������_���Y�f���זE�\�������ł��邽��ς����A�����A�����A�j�_�A�r�^�~���A��y�f�Ȃǂɕϊ����邽�߂ɑ��z�����̃G�l���M�[���g���Ă��܂��B

�@�������H�ׂ����A��������邱�ƁA�A����������������Ƃ��̏��������ӂƌ����܂��B�זE�̒��ł́A�����ƕ����������ɍs���A���鉻�����̕����œ�����G�l���M�[���A�ق��̐����̍����Ɏg�p����܂��B�G�l���M�[��ӂƂ́A���鉻�������y�f�����ŕ�������A����̍��G�l���M�[�����������A���ꂪ���낢��ȖړI�Ɏg���邱�Ƃ��w���܂��B

�@�G�l���M�[��ӂ̒��S�́AATP�i�A�f�m�V��3�����_�j-ADP�i�A�f�m�V��2�����_�j�n�ł��BADP�́A��Ӊߒ��Ő����鍂�G�l���M�[���������烊���_�������āAATP�ɂȂ�܂��B����ATP�����낢��ȍ��������Ɏg�p����܂��B

�@����A�̎������R�G�l���M�[�𑪂邱�Ƃ͂ł��܂��A����A������B�ɕω�����ꍇ�A���҂̎��R�G�l���M�[�̍��i��G�j��_���邱�Ƃ͂ł��܂��B����͕���A������B�ɕς��Ƃ����o����ő�̃G�l���M�[�ʂł��B�����I�ɐi�ޔ����ł́A���R�G�l���M�[�͌������܂��B���Ƀ�G�����̔����́A���炩�̕��@�ŃG�l���M�[���������Ȃ���N����܂���B��G�����̔����G���S�������A��G�����̔������z�G���S�������ƌ����܂��B

�@���锽���̑��x�����߂�̂́A���̔����̊������G�l���M�[�ł��B����A������B�ɂȂ邽�߂ɂ́A�G�l���M�[������Ȃ���Ȃ�܂���B���̂Ƃ��ɕK�v�ȃG�l���M�[�A�܂芈�����G�l���M�[����������A�����͗e�Ղɐi�݂܂��B�������G�l���M�[���傫���Ɣ����͂قƂ�ǐi�܂��A��������z����ɂ̓G�l���M�[��^����K�v������܂��B�y�f���܂߁A�G�}�͂��̊������G�l���M�[�������A�����̐i�s�������܂��B

�@�����́A�z�G���S�������Ɣ��G���S��������g�ݍ��킹�鋤�ʂ̔��������Ƃ��āA���鉻�������J��Ԃ��g���܂��B���̉�������ATP�i�A�f�m�V��3�����_�j�ŁA���G�l���M�[�������̂ЂƂł��B���G�l���M�[�������Ƃ́A�������������Ƃ��ɑ傫�Ȏ��R�G�l���M�[�̌������N�������̂������܂��B���G�l���M�[��������������������Ƃ��A���R�G�l���M�[���啝�Ɍ�������̂́A���������Y���̕������Ȃ���肾����ł��B

�@�n����̐����̃G�l���M�[�̋��ɓI�Ȍ��͑��z�ł��B��������������_���Y�f���זE�\�������ł��邽��ς����A�����A�����A�j�_�A�r�^�~���A��y�f�Ȃǂɕϊ����邽�߂ɑ��z�����̃G�l���M�[���g���Ă��܂��B�����⎉���͔�����������ł��铮���̐����A����̃G�l���M�[���ƂȂ�܂��B����������Ȃ��ꕔ�̃A�~�m�_�A���b�_�A�r�^�~���Ȃǂ̉������������A���Ȃǂ̌����������Ɉˑ����܂��B

�@�������H�ׂ����A��������邱�ƁA�A����������������Ƃ��̏��������ӂƌ����܂��B�זE�����̉��w���������Ē��ԑ�ӂƌ����܂��B�זE�̒��ł́A�����ƕ����������ɍs���A���鉻�����̕����œ�����G�l���M�[���A�ق��̐����̍����Ɏg�p����܂��B�G�l���M�[��ӂƂ́A���鉻�������y�f�����ŕ�������A����̍��G�l���M�[�����������A���ꂪ���낢��ȖړI�Ɏg���邱�Ƃ��w���܂��B

�@�G�l���M�[��ӂ̒��S�́AATP�i�A�f�m�V��3�����_�j-ADP�i�A�f�m�V��2�����_�j�n�ł��BADP�́A��Ӊߒ��Ő����鍂�G�l���M�[���������烊���_�������āAATP�ɂȂ�܂��B����ATP�����낢��ȍ��������Ɏg�p����A����ɉ^���A����A�z���A�`���Ȃǂ̐��������̃G�l���M�[���ƂȂ�܂��B���̂Ƃ���ATP��ADP�ɖ߂�܂��B

�@���R�G�l���M�[�iG�j�́A�M�͊w�̊T�O�Ő����w�ł����p����܂��B����A�̎������R�G�l���M�[�𑪂邱�Ƃ͂ł��܂��A����A������B�ɕω�����ꍇ�A���҂̎��R�G�l���M�[�̍��i��G�j��_���邱�Ƃ͂ł��܂��B

�@����͕���A������B�ɕς��Ƃ����o����ő�̃G�l���M�[�ʂł��B����B�̎��R�G�l���M�[���A�o������A�̎��R�G�l���M�[��菬�������G�͕��ƂȂ�܂��B�t�ɕ���B������A�ɕω�����A���R�G�l���M�[�͑��債�܂��B���Ȃ킿�A��G�͐��ƂȂ�܂��B�����I�ɐi�ޔ����ł́A���R�G�l���M�[�͌������܂��B���Ƀ�G�����̔����́A���炩�̕��@�ŃG�l���M�[���������Ȃ���N����܂���B��G�����̔����G���S�������A��G�����̔������z�G���S�������ƌ����܂��B

�@��G�����ł��邱�ƂƂ��̔����̑��x�Ƃ́A�W������܂���B�Ԃǂ����͎_�f�ɂ���Ď_������A��_���Y�f�ɂȂ�܂��B

�@C6H12O6+6O2��6CO2+6H2O

�@���̔����̃�G�́A�Ԃǂ���1mol�����肨���悻�|686kcal�ƂȂ�A���ɑ傫�ȕ��̒l�ł����A��G�̑傫���Ɣ������x�ɂ͊W������܂���B�G�}������A�Ԃǂ����̎_���͐��b�ŋN����A�ʏ퐶�̂ł͐����Ȃ��������ԂŐi�s���܂��B�������A�Ԃǂ����������ŋ�C�ɂ��炵�A���N�����u���Ă��_���͋N����܂���B

�@���锽���̑��x�����߂�̂́A���̔����̊������G�l���M�[�ł��B����A������B�ɂȂ邽�߂ɂ́A�G�l���M�[������Ȃ���Ȃ�܂���B���̂Ƃ��ɕK�v�ȃG�l���M�[�A�܂芈�����G�l���M�[����������A�����͗e�Ղɐi�݂܂��B�������G�l���M�[���傫���Ɣ����͂قƂ�ǐi�܂��A��������z����ɂ̓G�l���M�[��^����K�v������܂��B�y�f���܂߁A�G�}�͂��̊������G�l���M�[�������A�����̐i�s�������܂��B

�@�����̎��R�G�l���M�[�ω���G�ƔM�͊w�I�����̊Ԃɂ͊W������܂��B

�@��G=��H-T��S

�@�����Ń�H�͒舳�Ŕ������i�ނƂ��̃G���^���s�[�ω��ł��B�G���^���s�[�́A�����̔��M�z�M�ɂ�������ԗʂł��B�����������ɂ���n�����M���ĊO���ɔM���o���ƃG���^���s�[��������A�z�M���ĊO�����M�����ƃG���^���s�[���オ��܂��B��S�̓G���g���s�[�ω��ł��B�G���g���s�[�Ƃ́A�n�̗��G���A�n�̕��q�̒����Ɋւ���ʂł��B�܂�A�������邱�Ƃ��ł��āA�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������̑召�ŕ\���悤�ȗʂł��BT�͐�Ή��x��\���܂��B����A�╨��B��H��S�̐�Ηʂ𑪂�͍̂���ł����A����A������B�ɕω�����Ƃ��̍��͑���ł��܂��B��H�͔M�ʂ�舳�ő��肷��J�����[���[�^�[�i�M�ʌv�j�ő���܂��B����A��蕨��B�̃G���g���s�[���傫����AT��S�͐��ƂȂ�A��G�͕��̒l�ƂȂ�܂��B

�@�����́A�z�G���S�������Ɣ��G���S��������g�ݍ��킹�鋤�ʂ̔��������Ƃ��āA���鉻�������J��Ԃ��g���܂��B���̉�������ATP�i�A�f�m�V��3�����_�j�ŁA���G�l���M�[�������̂ЂƂł��B

�@���G�l���M�[�������Ƃ́A�������������Ƃ��ɑ傫�Ȏ��R�G�l���M�[�̌������N�������̂������܂��BATP��������������ADP�i�A�f�m�V��2�����_�j�ƂȂ����ꍇ�ApH7.0�ł̃�G�́|7.3kcal/mol�ŁA����͂Ԃǂ���6�����_�̉��������̃�G�́|3.3kcal/mol�Ȃǂ�肩�Ȃ�傫���l�ł��B

�@���G�l���M�[��������������������Ƃ��A���R�G�l���M�[���啝�Ɍ�������̂́A���������Y���̕������Ȃ���肾����ł��B���Ȃ킿�A���G�l���M�[�������̌������Ód�C�I�ȗ͂ő��������Ă���A���������C�I�������Ĉ��艻�A���������ِ������Ĉ��艻�A�����������ɂ����艻���邽�߂ł��B

�@ATP���̃����_�\�����d�v�ŁA�������q�iP�j�Ǝ_�f���q�iO�j�ɂ��P=O�����̓d�q�́A�d�C�A���x�̑傫���_�f���q�Ɉ����t������X��������܂��B�����Ŏ_�f���q�͏������i�|�j�Ƀ������q�͂��̕��������i��+�j�ɉדd���܂��B�������āAATP��ADP�̃����_�ł͗ד��m�̃����_���q�����̉דd��тт�̂ŁA���̐Ód�C�I�����ɋt����Č������ێ�����ɂ́A���q�����ꂾ���]���ɓ����G�l���M�[�������ƂɂȂ�܂��B

�@���������Ń����_�̌��������Ƃ��̃G�l���M�[���V�����܂��B���ꂪ���������̃�G��傫�ȕ��̒l�ɂ��錴���̂ЂƂł��B

�@�n����̐����̃G�l���M�[�̋��ɓI�Ȍ��͑��z�ł��B��������������_���Y�f���זE�\�������ł��邽��ς����A�����A�����A�j�_�A�r�^�~���A��y�f�Ȃǂɕϊ����邽�߂ɑ��z�����̃G�l���M�[���g���Ă��܂��B

�@�������H�ׂ����A��������邱�ƁA�A����������������Ƃ��̏��������ӂƌ����܂��B�זE�̒��ł́A�����ƕ����������ɍs���A���鉻�����̕����œ�����G�l���M�[���A�ق��̐����̍����Ɏg�p����܂��B�G�l���M�[��ӂƂ́A���鉻�������y�f�����ŕ�������A����̍��G�l���M�[�����������A���ꂪ���낢��ȖړI�Ɏg���邱�Ƃ��w���܂��B

�@�G�l���M�[��ӂ̒��S�́AATP�i�A�f�m�V��3�����_�j-ADP�i�A�f�m�V��2�����_�j�n�ł��BADP�́A��Ӊߒ��Ő����鍂�G�l���M�[���������烊���_�������āAATP�ɂȂ�܂��B����ATP�����낢��ȍ��������Ɏg�p����܂��B

�@����A�̎������R�G�l���M�[�𑪂邱�Ƃ͂ł��܂��A����A������B�ɕω�����ꍇ�A���҂̎��R�G�l���M�[�̍��i��G�j��_���邱�Ƃ͂ł��܂��B����͕���A������B�ɕς��Ƃ����o����ő�̃G�l���M�[�ʂł��B�����I�ɐi�ޔ����ł́A���R�G�l���M�[�͌������܂��B���Ƀ�G�����̔����́A���炩�̕��@�ŃG�l���M�[���������Ȃ���N����܂���B��G�����̔����G���S�������A��G�����̔������z�G���S�������ƌ����܂��B

�@���锽���̑��x�����߂�̂́A���̔����̊������G�l���M�[�ł��B����A������B�ɂȂ邽�߂ɂ́A�G�l���M�[������Ȃ���Ȃ�܂���B���̂Ƃ��ɕK�v�ȃG�l���M�[�A�܂芈�����G�l���M�[����������A�����͗e�Ղɐi�݂܂��B�������G�l���M�[���傫���Ɣ����͂قƂ�ǐi�܂��A��������z����ɂ̓G�l���M�[��^����K�v������܂��B�y�f���܂߁A�G�}�͂��̊������G�l���M�[�������A�����̐i�s�������܂��B

�@�����́A�z�G���S�������Ɣ��G���S��������g�ݍ��킹�鋤�ʂ̔��������Ƃ��āA���鉻�������J��Ԃ��g���܂��B���̉�������ATP�i�A�f�m�V��3�����_�j�ŁA���G�l���M�[�������̂ЂƂł��B���G�l���M�[�������Ƃ́A�������������Ƃ��ɑ傫�Ȏ��R�G�l���M�[�̌������N�������̂������܂��B���G�l���M�[��������������������Ƃ��A���R�G�l���M�[���啝�Ɍ�������̂́A���������Y���̕������Ȃ���肾����ł��B

2021�N02��14��

�y�����̒P�ʁz�זE�̍\��

�@�זE�́A���j�זE�Ɛ^�j�זE�ɕ��ނ���܂��B���j�זE�͂��܂�g�D������Ă��Ȃ��זE�ŁA�����ɖ��ŕ�܂ꂽ�I���K�l���i�זE���튯�j������܂���B�ۂ͂��ׂČ��j�זE�ŁA����ȊO�̍זE�͐^�j�זE�ł��B�^�j�זE�̓����͑g�D������Ă���A���ŕ�܂ꂽ�����̃I���K�l�������݂��܂��B�זE�j�ɂ͈�`���������F���i�N���}�`���j������A�זE����̍ۂɂ͗L������ƌ������N����܂��B

�@���j�זE�A���ށA�J�r�A�A���Ȃǂ̐^�j�זE�ł́A�זE�ǂōזE�̌`�ƍd�������܂�܂��B�זE�ǂ��Ȃ���זE�͋���ƂȂ�A�O���Z�����̂킸���ȕω��ɂ��ς����܂���B�A���זE�̍זE�ǂ́A�זE�ԕ����A���זE�ǁA���זE�ǂ�3�ɕ������܂��B�זE�ǂɂ�����Z�����[�X�̖����́A�\���̈ێ��ł��B

�@�����זE�ɂ͍זE�ǂ�����܂��A�זE�̓��O���d�锼�����ł���`�����i�זE���j������܂��B�`�����̊O���̊����ϓ����Ă��A�����̓G�l���M�[������Ȃ���s���̗ǂ������ێ����܂��B�זE�̃���������95%�ȏ�͌`�����ɑ��݂��܂��B

�@���j�זE�ɂ͍זE�j������܂��A�זE���̓�����2�{����DNA���������Ă��܂��B�^�j�זE�̍זE�j�́A2�d���ŕ���ꂽ���x�̍����傫�ȍ\���̂ł��B2�d���ɂ͂�������̍E������A�j�ō������ꂽ�������͍E����܂��̍זE���ɏo�Ă����܂��B�זE�j�̒��ɂ͐��F���i�N���}�`���j������܂��B�����DNA�ƃq�X�g���Ƃ�������ς����̕����̂���Ȃ���F�̂ł��B

�@���{�]�[���͂���ς����̍����Ɋ֗^���܂��B

�@���������s���^�j�����ɂ̓N�����v���X�g�����݂��܂��B����̓N�����t�B���i�t�Αf�j�����I���K�l���ł��B

�@�זE�́A���j�זE�Ɛ^�j�זE�ɕ��ނ���܂��B���j�זE�͂��܂�g�D������Ă��Ȃ��זE�ŁA�����ɖ��ŕ�܂ꂽ�I���K�l���i�זE���튯�j������܂���B��`���������ɕ�܂�Ă��炸�A�זE����̍ۂɗL�����������������N����܂���B�ċz�y�f�͌`�����Ɍ������Ă��܂��B�ۂ͂��ׂČ��j�זE�ŁA����ȊO�̍זE�͐^�j�זE�ł��B

�@�^�j�זE�̓����͑g�D������Ă���A���ŕ�܂ꂽ�����̃I���K�l�������݂��܂��B�זE�j�ɂ͈�`���������F���i�N���}�`���j������A�זE����̍ۂɂ͗L������ƌ������N����܂��B�ċz�y�f�̓~�g�R���h���A�ɋǍ݂��܂��B

�@���j�זE�A���ށA�J�r�A�A���Ȃǂ̐^�j�זE�ł́A�זE�ǂōזE�̌`�ƍd�������܂�܂��B�זE�ǂ��Ȃ���זE�͋���ƂȂ�A�O���Z�����̂킸���ȕω��ɂ��ς����܂���B

�@���j�זE�ł���O�����z���ۂ̍זE�ǂɂ́A80%�̃y�v�`�h�O���J���Ƌ��Ƀe�C�R�_�Ƃ����|���}�[�����݂��܂��B�܂���t�A�����̐A���Ɋ܂܂��y�f���]�`�[���́A�y�v�`�h�O���J���̌����������������A�זE�ǂ���߁A�j�܂��B�y�j�V�����́A�זE�ǂ̐���������ٓI�ɑj�Q���邱�ƂōזE�̐�����}���A���ɂ͗n�ۂ����܂��B

�@�^�j�זE�̍זE�ǂ�זE���́A���j�זE�̍זE�ǂƍ\�����S���قȂ�̂ŁA�y�j�V�����͓����זE�ɊQ�͂Ȃ��A�ۊ����̎��Âɗp�����܂��B

�@�O�����A���ۂ̍זE�ǂ́A��Ƃ��ă��|�����̋��啪�q��萬���Ă��܂��B

�@�A���זE�̍זE�ǂ́A�זE�ԕ����A���זE�ǁA���זE�ǂ�3�ɕ������܂��B�ł��O���̍זE�ԕ����͎�Ƃ��ăy�N�`������Ȃ�A���O�j�����܂݂܂��B���זE�ǂ́A�Z�����[�X�A�w�~�Z�����[�X�i�L�V�����A�}���i���A�K���N�^���A�O���J���j�A�y�N�`���A���O�j������Ȃ�܂��B�ł������ɂ�����זE�ǂ́A��Ƃ��ăZ�����[�X���Ȃ�A���ʂ̃w�~�Z�����[�X�A���O�j�����܂݂܂��B

�@���זE�ǂɂ͂��낢��Ȍ`�̍E�����������ɋĂ��܂��B���`���A���i�v���X���f�X�}�j�Ƃ����ǂ��A���זE�ǁA���זE�ǁA�זE�ԕ������ėאڍזE�̍זE���ɂȂ����Ă��܂��B

�@�זE�ǂɂ�����Z�����[�X�̖����́A�\���̈ێ��ł��B�Z�����[�X���q2000�{�����ɂȂ��ă~�N���t�B�u�������`�����A���ꂪ�זE�̂܂��A���ɑ��זE�ǂɋK���I��3�����i�q�������Ĕz�A�זE�ǂɋ��x���Ə_���^���Ă��܂��B

�@�����זE�ɂ͍זE�ǂ�����܂���B�������A�`�����i�זE���j�ɂ͌�������ς����A�������A�y�f�A������ς����A�z��������e�̂���т��ꂼ��̍זE�ɂ��̓�����^���Ă��鍂���Ȃǂ��낢��Ȑ���������܂��B�����זE�͂��̂��ߊ��炩�ł͂Ȃ��A�ʉ����Ă��܂��B

�@�זE�̓��O���d�锼�������`�����ƌ����܂��B�`�����̊O���̊����ϓ����Ă��A�����̓G�l���M�[������Ȃ���s���̗ǂ������ێ����܂��B���זE�����ł́A�זE�͑傫�Ȍ̂̈ꕔ�ł�����A�זE�Ԃ̋����⑊�ݍ�p���K�v�ł��B

�@�זE�̃���������95%�ȏ�͌`�����ɑ��݂��܂��B�����́A�قƂ�ǂ�������ς����܂��͓������ł��B

�@�����͖��̌`�A�\�����K�肵�A����ς����ߍ��ގ�̂ł��B���ɂ͐e��������ёa�����̗��������Ȃ��������A���Ȃ킿���������A���������K�����݂��܂��B

�@���͉��x���ω�����Ɖt��̉t����Ԃ���ł��Q���\���ɑ��ω����܂��B�J�ډ��x�͎����̑g���Ɉˑ����܂��B�艷�����ł͖����x�����ł����A�A���A���Ȃǂ̗⌌�Ғœ����Ɏ��邢����ω������ł͉��x�ω��ɂ��炳��܂��B���̍y�f��A���n�A���邢�͎�e�͎̂����Ɉ͂܂�Ă���A�������̏�Ԃ��ς��Ήe�����܂��B�艷�����̎����́A�ω������̂��̂��O�a���b�_�ܗʂ������Ȃ�܂��B����͖��̑��J�ڂƊW���Ă��܂��B

�@���j�זE�ɂ͍זE�j������܂��A�זE���̓�����2�{����DNA���������Ă��܂��B����2��m�̍ۍזE��DNA���Ɉ����L���ƍזE�̒�����500�{��1�o�ȏ�ɂȂ�܂��B

�@�^�j�זE�̍זE�j�́A2�d���ŕ���ꂽ���x�̍����傫�ȍ\���̂ł��B2�d���ɂ͂�������̍E������A�j�ō������ꂽ�������͍E����܂��̍זE���ɏo�Ă����܂��B�זE�j�̒��ɂ͐��F���i�N���}�`���j������܂��B�����DNA�ƃq�X�g���Ƃ�������ς����̕����̂���Ȃ���F�̂ł��B�זE�j�ɂ́ADNA����������DNA�|�������[�[�A���b�Z���W���[RNA��g�����X�t�@�[RNA�̍����Ɍg���RNA�|�������[�[�Ȃǂ̍y�f������܂��B

�@���j�זE�ł͂������̃��{�]�[�������b�Z���W���[RNA�łȂ����Ē��a10�`20nm�̏W���̃|���\�[�����`�����܂��B���B���̍ۍזE�ł͂���ς����̍���������Ȃ̂ŁA�|���\�[������������܂��B

�@�^�j�זE�ł̓��{�]�[���͏��E�̂Ɍ������A����ς����̍������s���܂��B

�@�~�g�R���h���A�́A����2�`3��m�̞��������ł��ׂĂ̐^�j�זE�ɑ��݂��A�זE�̃G�l���M�[��ӂɊ֗^���܂��B

�@���j�����ɂ́A�~�g�R���h���A�����݂����A�G�l���M�[��ӂɊ֗^����y�f�͌`�����ɋǍ݂��܂��B

�@���������s���^�j�����ɂ̓N�����v���X�g�����݂��܂��B����̓N�����t�B���i�t�Αf�j�����I���K�l���ł��B

�@�����A���̃N�����v���X�g�́A�傫���A�`�A�����܂��܂��ł��B�����A����1�̍זE�ɂ͂����悻40�̃N�����v���X�g������܂��B���a5�`10��m�A����2�`3��m�Ŋ����d�ʂ�50%�͂���ς����A40%�͎����ł��B������23%�̓N�����t�B���A5%�̓J���e�m�C�h�ł��B

�@�זE�́A���j�זE�Ɛ^�j�זE�ɕ��ނ���܂��B���j�זE�͂��܂�g�D������Ă��Ȃ��זE�ŁA�����ɖ��ŕ�܂ꂽ�I���K�l���i�זE���튯�j������܂���B�ۂ͂��ׂČ��j�זE�ŁA����ȊO�̍זE�͐^�j�זE�ł��B�^�j�זE�̓����͑g�D������Ă���A���ŕ�܂ꂽ�����̃I���K�l�������݂��܂��B�זE�j�ɂ͈�`���������F���i�N���}�`���j������A�זE����̍ۂɂ͗L������ƌ������N����܂��B

�@���j�זE�A���ށA�J�r�A�A���Ȃǂ̐^�j�זE�ł́A�זE�ǂōזE�̌`�ƍd�������܂�܂��B�זE�ǂ��Ȃ���זE�͋���ƂȂ�A�O���Z�����̂킸���ȕω��ɂ��ς����܂���B�A���זE�̍זE�ǂ́A�זE�ԕ����A���זE�ǁA���זE�ǂ�3�ɕ������܂��B�זE�ǂɂ�����Z�����[�X�̖����́A�\���̈ێ��ł��B

�@�����זE�ɂ͍זE�ǂ�����܂��A�זE�̓��O���d�锼�����ł���`�����i�זE���j������܂��B�`�����̊O���̊����ϓ����Ă��A�����̓G�l���M�[������Ȃ���s���̗ǂ������ێ����܂��B�זE�̃���������95%�ȏ�͌`�����ɑ��݂��܂��B

�@���j�זE�ɂ͍זE�j������܂��A�זE���̓�����2�{����DNA���������Ă��܂��B�^�j�זE�̍זE�j�́A2�d���ŕ���ꂽ���x�̍����傫�ȍ\���̂ł��B2�d���ɂ͂�������̍E������A�j�ō������ꂽ�������͍E����܂��̍זE���ɏo�Ă����܂��B�זE�j�̒��ɂ͐��F���i�N���}�`���j������܂��B�����DNA�ƃq�X�g���Ƃ�������ς����̕����̂���Ȃ���F�̂ł��B

�@���{�]�[���͂���ς����̍����Ɋ֗^���܂��B

�@���������s���^�j�����ɂ̓N�����v���X�g�����݂��܂��B����̓N�����t�B���i�t�Αf�j�����I���K�l���ł��B

2021�N02��13��

�y��ӂɊ֗^����z����

�@�����́A���ɂقƂ�Ǘn�����A�L�@�n�}�ɂ悭�n���܂��B�����Ƃ́A���낢��ȉ������̑��̂ŁA�A�V���O���Z���[���A�낤�A���������A�C�\�v���m�C�h�Ȃǂɕ��ނ���A���R�E�ɍL�����z���Ă��܂��B

�@�����̎����ɋ��ʂȐ����͎��b�_�ŁA�Y�f�iC�j�A���f�iH�j�A�_�f�iO�j��3��ނ̌��q�ō\������A�Y�f���q������ɂȂ���������̒[�ɃJ���{�L�V����i-COOH�j�����Ă��܂��B���b�_�ɂ́A�Y�f�̐���Y�f�ƒY�f�̂Ȃ�����Ȃǂ̈Ⴂ�ɂ��A���܂��܂Ȏ�ނ�����܂��B���̂����A���m�[���_�-���m�����_�Ȃǂ́A�����̈ێ��ɕs���ł���ɂ��ւ�炸�A�̓��ł��邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�H������ێ悷��K�v�����邱�Ƃ���A�K�{���b�_�ƌĂ�Ă��܂��B���b�_�́A�\���̈Ⴂ�ɂ��O�a���b�_�ƕs�O�a���b�_��2��ނɕ��ނł��܂��B�Y�f�ƒY�f�̊Ԃ�2�d�������S���Ȃ����b�_��O�a���b�_�A2�d���������鎉�b�_��s�O�a���b�_�ƌ����܂��B�s�O�a���b�_�̂����Y�f��2�d������1�̂��̂��ꉿ�s�O�a���b�_�A2�ȏ゠����̂𑽉��s�O�a���b�_�ƌ����܂��B�����s�O�a���b�_�̒��ł�����Ɍ�������3�ڂ̒Y�f��2�d���������郿-���m�����_�AEPA�Ȃǂ�n-3�n���b�_�ƌ����A6�ڂ̒Y�f��2�d���������郊�m�[���_�Ȃǂ�n-6�n���b�_�ƌ����܂��BN-3�n���b�_�̓�3�i�I���K3�j���b�_�An-6�n���b�_�̓�6�i�I���K6�j���b�_�Ƃ��Ă�܂��B��ʂɎ��b�_�́A�Y�f�̐��������Ȃ�قǗZ�_�������Ȃ�܂��B�܂��A�����Y�f���̎��b�_���r�����ꍇ�A2�d�����̐��������Ȃ�قǗZ�_���Ⴍ�Ȃ�܂��B

�@�낤�����R�E�ɍL�����z���Ă��܂��B�A���ł͗t��ʎ���ی삷��R�[�e�B���O�̖������ʂ����܂��B

�@���������́A�z�X�t�@�`�W���R�����i���V�`���j�A�z�X�t�@�`�W���G�^�m�[���A�~���A�z�X�t�@�`�W���Z�����Ȃǂ�����܂��B�����������q�́A�ɐ���Ɣ�ɐ�����܂ނ̂ŗ��e�}���������A�����ŋÏW���ă~�Z���⎉��2�d�w�ɑ�\�����2�d�w�����`�����܂��B

�@�Y�f��5�̃C�\�v�����P�ʂ��琬�鉻�����Q�ɂ̓C�\�v���m�C�h�i�e���y�m�C�h�j�ƌĂ���Q������܂��B�R���X�e���[���A��-�J���e���Ȃǂ́A�C�\�v�����P�ʂ��琬�藧���Ă��܂��B

�@�����̓G�l���M�[�̒��������Ƃ��Ă����łȂ��A�זE���ɂ����Ė�����ς����Ƌ��ɑI��I���ߐ��A�A���A�\���A���Ȃǂ̖����A�y�f�̊������A�~�g�R���h���A�����d�q�`�B�n�̍\�������Ȃǂ��낢��ȑ�ӊ����Ɋ֗^���Ă��܂��B

�@�����́A���ɂقƂ�Ǘn�����A�L�@�n�}�ɂ悭�n���܂��B�a�����ŒY�����f�̂悤�Ȑ����������܂��B�����Ƃ́A���낢��ȉ������̑��̂ŁA�A�V���O���Z���[���A�낤�A���������A�X�t�B���S���s�h�A�O���R���s�h�i�������j�A�C�\�v���m�C�h�Ȃǂɕ��ނ���A���R�E�ɍL�����z���Ă��܂��B

�@�����̎����ɋ��ʂȐ����͎��b�_�ŁA���ʋ����i4�`30�j�̒Y�f���q����Ȃ钼���^�ŁA�O�a�Ȃ��́A�s�O�a�Ȃ��̂�����܂��B�����̎��b�_�́A�ȒP�Ȓ����^��0�`6��2�d�������܂݂܂��B�ۂ̎��b�_�́A�O�a�܂���2�d����1�ŁA�}�����ꂵ�����̂Ȃǂ�����܂��B����ɑ��A�A���̎��b�_�͂��܂��܂ŁA3�d�����Ȃǂ������Ă����肵�܂��B

�@���b�_�̉��w�������́A�J���{�L�V����Ȃǂ̊��\��̐����ƒY�����f���̕s�O�a�x�Ɉˑ����܂��B�V�����b�_�́A�זE���ɂقƂ�ǂȂ��A�啔���̓G�X�e���������ăg���A�V���O���Z���[���A�������A���������ɂȂ��Ă��܂��B�G�X�e�������́A�_��A���J���ʼn�����������܂��B�_���������͉t�ł����A�A���J�����������͕s�t�ł��B�O���Z���[���i�O���Z�����j �́A3���̃A���R�[����1��ŁA�H�i�Y�����Ƃ��āA�Ö����A�ۑ����A�ێ��܁A���S����܂Ȃǂ̗p�r������܂��B���b�_�́A�����Y�����f��1���̃J���{���_�ł��B��ʓI�ɁA�Y�f��2�`4�̂��̂�Z�����b�_�A5�`12�̂��̂𒆍����b�_�A13�ȏ�̂��̂����b�_�ƌĂт܂��B���b�_�́A��ʎ� CnHmCOOH �ŕ\�킳��A���b�_�̓O���Z���[���ƃG�X�e���������āA�A�V���O���Z���[���܂��̓O���Z���h�ƌĂ�܂��B�ł��L�����z���Ă���A�V���O���Z���[���́A�g���A�V���O���Z���[���ŁA�g���O���Z���h�A�܂��͒��������ƌ����܂��B

�@���b�_�́A�Y�f�iC�j�A���f�iH�j�A�_�f�iO�j��3��ނ̌��q�ō\������A�Y�f���q������ɂȂ���������̒[�ɃJ���{�L�V����i-COOH�j�����Ă��܂��B���b�_�ɂ́A�Y�f�̐���Y�f�ƒY�f�̂Ȃ�����Ȃǂ̈Ⴂ�ɂ��A���܂��܂Ȏ�ނ�����܂��B���̂����A���m�[���_�-���m�����_�Ȃǂ́A�����̈ێ��ɕs���ł���ɂ��ւ�炸�A�̓��ł��邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�H������ێ悷��K�v�����邱�Ƃ���A�K�{���b�_�ƌĂ�Ă��܂��B���b�_�́A�\���̈Ⴂ�ɂ��O�a���b�_�ƕs�O�a���b�_��2��ނɕ��ނł��܂��B�Y�f�ƒY�f�̊Ԃ�2�d�������S���Ȃ����b�_��O�a���b�_�A2�d���������鎉�b�_��s�O�a���b�_�ƌ����܂��B�s�O�a���b�_�̂����Y�f��2�d������1�̂��̂��ꉿ�s�O�a���b�_�A2�ȏ゠����̂𑽉��s�O�a���b�_�ƌ����܂��B�����s�O�a���b�_�̒��ł�����Ɍ�������3�ڂ̒Y�f��2�d���������郿-���m�����_�AEPA�Ȃǂ�n-3�n���b�_�ƌ����A6�ڂ̒Y�f��2�d���������郊�m�[���_�Ȃǂ�n-6�n���b�_�ƌ����܂��BN-3�n���b�_�̓�3�i�I���K3�j���b�_�An-6�n���b�_�̓�6�i�I���K6�j���b�_�Ƃ��Ă�܂��B

�@��ʂɎ��b�_�́A�Y�f�̐��������Ȃ�قǗZ�_�������Ȃ�܂��B�܂��A�����Y�f���̎��b�_���r�����ꍇ�A2�d�����̐��������Ȃ�قǗZ�_���Ⴍ�Ȃ�܂��B���b�_�̒Y�f��8�܂ł̂��͉̂t�̂ŁA����ȏ�͌ő̂ł��B�X�e�A�����_�͗Z�_70���A2�d�������ЂƂ̃I���C���_�̗Z�_��14���ł��B2�d������������ƗZ�_�͂���ɉ�����܂��B

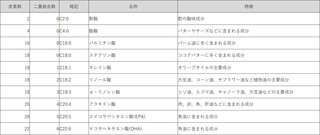

�@�H�i���Ɋ܂܂���Ȏ��b�_�́A�ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�낤�����R�E�ɍL�����z���Ă��܂��B�A���ł͗t��ʎ���ی삷��R�[�e�B���O�̖������ʂ����܂��B�܂��A�݂낤�ȂǍ��������傷����̂�����܂��B

�@�낤�͊�̒Y�f���q���܂ޕ��G�ȍ������ł��B���ɕs�n�ŁA�O�a�Y�����f������̂ŁA���w�I�ɕs�����ł��B

�@�A���̗t�̕\�ʂŁA�낤�͖��Ղ␅�̏��U��h���܂��B�����A�����A�r�тȂǂ������͂����̂́A�낤�̂��߂ł��B�C�m�̖��������������ߐ�܂�p����ƁA��܂ʼnH�т̂낤���n���A�����͕����Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�낤�́A�������Ƃ��Ă��p�����܂��B

�@���������́A�z�X�z���s�h�Ƃ������܂��B�����_�̂ق��ɃO���Z���[���A���b�_�Ȃǂ��܂�ł��܂��B���������Ƃ��āA�z�X�t�@�`�W���R�����i���V�`���j�A�z�X�t�@�`�W���G�^�m�[���A�~���A�z�X�t�@�`�W���Z�����A�z�X�t�@�`�W���C�m�V�g�[���Ȃǂ�����܂��B

�@���������́A���A���g�D��ۂɍL�����݂��A�\���͂قƂ�Ǔ����ł��B�z�X�t�@�`�W���R�����i���V�`���j�A�z�X�t�@�`�W���G�^�m�[���A�~���A�z�X�t�@�`�W���Z�����́A�זE���ɂ��邱�Ƃ������ł��B

�@�����������q�́A�ɐ���Ɣ�ɐ�����܂ނ̂ŗ��e�}���������܂��B���e�}�����q�́A1�̕��q���ɐ��ɂȂ��ސe����Ɩ��ɂȂ��ސe����̗����������q�̑��̂ł��B���������̂ق��ɊE�ʊ����܂Ȃǂ�����܂��B �����ŋÏW���ă~�Z���⎉��2�d�w�ɑ�\�����2�d�w�����`�����܂��B

�@�Y�f��5�̃C�\�v�����P�ʂ��琬�鉻�����Q�ɂ̓C�\�v���m�C�h�i�e���y�m�C�h�j�ƌĂ���Q������A�C�\�v���m�C�h�o�H�ɂ�萶��������܂��B

�@�C�\�v���m�C�h�o�H���琶�����鉻�����Q�Ƃ��āA�e���y�m�C�h�A�X�e���C�h�A�J���e�m�C�h���m���Ă��܂��B�X�N�A�����A�R���X�e���[���A��-�J���e���Ȃǂ́A���ׂăC�\�v�����P�ʂ��琬�藧���Ă��܂��B

�@�זE�̐���Ȋ����Ɏ����͂��܂��܂ȓ��������܂��B�����̓G�l���M�[�̒��������Ƃ��Ă����łȂ��A�זE���ɂ����Ė�����ς����Ƌ��ɑI��I���ߐ��A�A���A�\���A���ȂǏd�v�Ȗ������ʂ����܂��B

�@�܂��A�����͍y�f�̊������A�~�g�R���h���A�����d�q�`�B�n�̍\�������Ȃǒ��ڊԐړI�ɂ��낢��ȑ�ӊ����Ɋ֗^���Ă��܂��B

�@�����́A���ɂقƂ�Ǘn�����A�L�@�n�}�ɂ悭�n���܂��B�����Ƃ́A���낢��ȉ������̑��̂ŁA�A�V���O���Z���[���A�낤�A���������A�C�\�v���m�C�h�Ȃǂɕ��ނ���A���R�E�ɍL�����z���Ă��܂��B

�@�����̎����ɋ��ʂȐ����͎��b�_�ŁA�Y�f�iC�j�A���f�iH�j�A�_�f�iO�j��3��ނ̌��q�ō\������A�Y�f���q������ɂȂ���������̒[�ɃJ���{�L�V����i-COOH�j�����Ă��܂��B���b�_�ɂ́A�Y�f�̐���Y�f�ƒY�f�̂Ȃ�����Ȃǂ̈Ⴂ�ɂ��A���܂��܂Ȏ�ނ�����܂��B���̂����A���m�[���_�-���m�����_�Ȃǂ́A�����̈ێ��ɕs���ł���ɂ��ւ�炸�A�̓��ł��邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�H������ێ悷��K�v�����邱�Ƃ���A�K�{���b�_�ƌĂ�Ă��܂��B���b�_�́A�\���̈Ⴂ�ɂ��O�a���b�_�ƕs�O�a���b�_��2��ނɕ��ނł��܂��B�Y�f�ƒY�f�̊Ԃ�2�d�������S���Ȃ����b�_��O�a���b�_�A2�d���������鎉�b�_��s�O�a���b�_�ƌ����܂��B�s�O�a���b�_�̂����Y�f��2�d������1�̂��̂��ꉿ�s�O�a���b�_�A2�ȏ゠����̂𑽉��s�O�a���b�_�ƌ����܂��B�����s�O�a���b�_�̒��ł�����Ɍ�������3�ڂ̒Y�f��2�d���������郿-���m�����_�AEPA�Ȃǂ�n-3�n���b�_�ƌ����A6�ڂ̒Y�f��2�d���������郊�m�[���_�Ȃǂ�n-6�n���b�_�ƌ����܂��BN-3�n���b�_�̓�3�i�I���K3�j���b�_�An-6�n���b�_�̓�6�i�I���K6�j���b�_�Ƃ��Ă�܂��B��ʂɎ��b�_�́A�Y�f�̐��������Ȃ�قǗZ�_�������Ȃ�܂��B�܂��A�����Y�f���̎��b�_���r�����ꍇ�A2�d�����̐��������Ȃ�قǗZ�_���Ⴍ�Ȃ�܂��B

�@�낤�����R�E�ɍL�����z���Ă��܂��B�A���ł͗t��ʎ���ی삷��R�[�e�B���O�̖������ʂ����܂��B

�@���������́A�z�X�t�@�`�W���R�����i���V�`���j�A�z�X�t�@�`�W���G�^�m�[���A�~���A�z�X�t�@�`�W���Z�����Ȃǂ�����܂��B�����������q�́A�ɐ���Ɣ�ɐ�����܂ނ̂ŗ��e�}���������A�����ŋÏW���ă~�Z���⎉��2�d�w�ɑ�\�����2�d�w�����`�����܂��B

�@�Y�f��5�̃C�\�v�����P�ʂ��琬�鉻�����Q�ɂ̓C�\�v���m�C�h�i�e���y�m�C�h�j�ƌĂ���Q������܂��B�R���X�e���[���A��-�J���e���Ȃǂ́A�C�\�v�����P�ʂ��琬�藧���Ă��܂��B

�@�����̓G�l���M�[�̒��������Ƃ��Ă����łȂ��A�זE���ɂ����Ė�����ς����Ƌ��ɑI��I���ߐ��A�A���A�\���A���Ȃǂ̖����A�y�f�̊������A�~�g�R���h���A�����d�q�`�B�n�̍\�������Ȃǂ��낢��ȑ�ӊ����Ɋ֗^���Ă��܂��B

2021�N02��12��

�y�A�~�m�_�̏d���́z����ς����̍\��

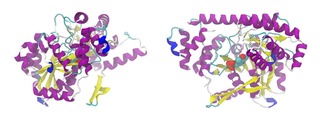

�@����ς����̋@�\�ɏd�v�Ȃ̂͗��̍\���ł��B����ς��������L�̗��̍\�����Ƃ錴���́A�y�v�`�h�����̎卽�⑤���Ԃ̔L�����ɂ����艻�ł��B

�@���̍\���́A����ς����̃A�~�m�_�z��ɂ�莩�R�Ɍ��܂�܂��B���̍\�����ł���Ɣz���ł͗��ꂽ�c��߂Â��A�n�}�̋ɐ��Ȃǂ��֗^���ē��蕪�q�ɑ��錋���\�A�G�}�\�A���̂ق�����ς������q���ꂼ��̋@�\������܂��B

�@����ς����͋���̂��̂������A��������̓A�~�m�_�c��ł�������l�܂��Ă��܂��B������Ԃ�75%�̓A�~�m�_�c��Ŗ�������A�c��25%�͐����q������Ȃ��ׂ������Ԃɕ�����Ă��܂��B

�@�A�~�m�_�����͔�ɐ��Ȃ��̂������A����ς����̓����͑�̔�ɐ��ł��B�ɐ��A�~�m�_�c��͕��q�̕\�ʂɏo�Ă��܂��B�ɐ��c����q�����ɂ���A�@�\�㉽���K�v�Ȃ��Ƃ������Ȃ�܂��B�t�ɔ�ɐ��c����q�\�ʂɏo�Ă���A�����Ƃ̌����Ɋ֗^����\�����傫���Ȃ�܂��B

�@����ς����̋@�\�́A�����A�G�}�A�`�B�A�A���A���k�A�h�{�A�\���ł��B���������̂ЂƂɌ���܂���B

�@�זE���Ői�s���邳�܂��܂ȑ̂ɕK�v�Ȕ����́A���ׂĂ̍זE�������鉷�x�ApH�ȂNj����͈͓��Ői�s�����Ȃ���Ȃ�܂���B�����ŐG�}���K�v�ɂȂ�܂����A���̂قƂ�ǂ͍y�f�A���Ȃ킿����ς����ł��B�y�f�͂��̑ΏۂɌ������A���L������L�����������������肷�鉻�w�ω����N�����܂��B�y�f���Ȃ��Ƒ�ӂ͐i�݂܂���B

�@�זE���̕����̓��߂������邽��ς���������܂��B�������Z�������甖�����ֈړ�����A�������łȂ��A����������Z�����ֈڂ�ɂ͔\���A���A���Ȃ킿�G�l���M�[��K�v�Ƃ��܂��B�G�l���M�[������Č������A�_�o�̓`�B���s���܂��B

�@���k�́A�ؓ��̓����ł��B�ؓ��̎�̂͂���ς����ŁA���k�͕��q�����݂��ɂ��ꓮ�����Ƃł��B�����̂���ς����́A���̎��k�ɂ��^���Ƒ̂̃o�����X�Ɋ֗^���܂��B

�@�A���̎�q�ɂ͒�������ς���������A���������n�܂�܂ł̒��f���A�G�l���M�[���ƂȂ�܂��B�����̎�v�Ȓ�������ς����v�����~���́A�l��ƒ{������邽��ς����̑����̕������߂܂��B

�@�畆�⍜�̑@�ۏ�ς����ł���R���[�Q���́A�\������ς����ł��B

�@���̂悤�ɂ���ς����́A������ʂōזE�����Ɋւ���Ă��܂��B

�@����ς����́A�A�~�m�_���m���y�v�`�h�����łȂ�����������̕��q�ł��B�y�v�`�h�����Ƃ́A�ЂƂ̃A�~�m�_�̃A�~�m��Ƃ����ЂƂ̃A�~�m�_�̃J���{�L�V�����H⁺��OH⁻���Ƃ�A�E���k���������̂ł��B

�@����ς����̃|���y�v�`�h�\���A���Ȃ킿����\���͂�����ł������Ȃ邱�Ƃ��ł��邽�߁A����ς����̕��q�ʂɐ����͂���܂���B���q�ʂ͐���`���S���܂ł���܂��B����ς������Ɏ�荞�܂ꂽ�A�~�m�_�́A�E�����ꂽ�`�ŁA�A�~�m�_�c��ƌĂт܂��B

�@20��̃A�~�m�_�c�����ς����̍\���̑啔�����߂Ă��܂��B�C�~�m�_�ł���v�������������A���ׂĂ���-�A�~�m�_�ő����iR��j�������قȂ�܂��B�C�~�m�_�́A���q���ɃC�~�m��i>C=NH�j�ƃJ���{�L�V����i-COOH�j�𗼕������܂��B ��-�A�~�m�_�́A�J���{�L�V����������Ă���Y�f�i���Y�f�j�ɃA�~�m����������Ă���A�~�m�_�ł���RCH(NH2)COOH �Ƃ����\���������Ă��܂��B

�@����ς����̑��\���̓A�~�m�_�̕��ѕ��ł��B��ɐ����Ȃ킿�a������R������A�~�m�_�́A�A���j���iAla�j�A�o�����iVal�j�A���C�V���iLeu�j�A�C�\���C�V���iIle�j�A���`�I�j���iMet�j�A�t�F�j���A���j���iPhe�j�A�g���v�g�t�@���iTrp�j�ł��B�ɐ������d�ׂ̂Ȃ��A�~�m�_�́A�O���V���iGly�j�A�Z�����iSer�j�A�g���I�j���iThr�j�A�V�X�e�C���iCys�j�A�`���V���iTyr�j�A�A�X�p���M���iAsn�j�A�O���^�~���iGln�j�ł��B���d�ׂ�����R���L����A�~�m�_�́A���V���iLys�j�A�A���M�j���iArg�j�A�q�X�`�W���iHis�j�ł��B���d�ׂ�����R���L����A�~�m�_�́A�A�X�p���M���_�iAsp�j�A�O���^�~���_�iGlu�j�ł��B�v�������iPro�j���܂߁A20��̃A�~�m�_���n����̑S�����̂���ς������\�����Ă���A�����E�͂��̓_�ɂ����āA���I�ł��B����20��̃A�~�m�_�̕��ѕ��ŁA�|���y�v�`�h���̔������A�܂�Ȃ���������܂�܂��B

�@����ς����̋@�\�ɏd�v�Ȃ̂͗��̍\���ł��B����ς��������L�̗��̍\�����Ƃ錴���́A�y�v�`�h�����̎卽�⑤���Ԃ̔L�����ɂ����艻�ł��B

�@���̍\���́A����ς����̃A�~�m�_�z��ɂ�莩�R�Ɍ��܂�܂��B���̍\�����ł���Ɣz���ł͗��ꂽ�c��߂Â��A�n�}�̋ɐ��Ȃǂ��֗^���ē��蕪�q�ɑ��錋���\�A�G�}�\�A���̂ق�����ς������q���ꂼ��̋@�\������܂��B

�@����ς����͋���̂��̂������A��������̓A�~�m�_�c��ł�������l�܂��Ă��܂��B������Ԃ�75%�̓A�~�m�_�c��Ŗ�������A�c��25%�͐����q������Ȃ��ׂ������Ԃɕ�����Ă��܂��B

�@�A�~�m�_�����͔�ɐ��Ȃ��̂������A����ς����̓����͑�̔�ɐ��ł��B�ɐ��A�~�m�_�c��͕��q�̕\�ʂɏo�Ă��܂��B�ɐ��c����q�����ɂ���A�@�\�㉽���K�v�Ȃ��Ƃ������Ȃ�܂��B�t�ɔ�ɐ��c����q�\�ʂɏo�Ă���A�����Ƃ̌����Ɋ֗^����\�����傫���Ȃ�܂��B

�@����łȂ�����ς���������܂��B�@�ۏ�ς����ŁA�畆�A��A���Ȃǂɑ��݂���R���[�Q���́A�M���ނł͍ł������A�̏d��6%�A�S����ς�����3����1���߂܂��B�R���[�Q���́A�O���V���A�v�������A�q�h���L�V�v�������A�A���j���ܗʂ������Ȃ�܂��B�R���[�Q���́A3�{�����点���ɂ悶��A�݂��Ɍ��������\���ł��B�сA�������A�܁A�A�p�A�ЂÂ߁A�r�тȂǂ̎听���P���`�����@�ۏ�ς����ł��B����ؓ����\������g���|�~�I�V���Ȃǂ̎��k����ς������@�ۏ�ł��B

�@����ł��@�ۏ�ł��Ȃ�����ς���������܂��B

�@����ς����̂悤�ȕ��G�ȋ��啪�q�̍\���́A�A�~�m�_�z��ɂ����\���A�|���y�v�`�h����ł̋߂������̐܂�Ȃ�������������\���A��r�I���ꂽ�A�~�m�_�c��m�̑��ݍ�p�Ȃǂł������O�\���A���̂���ς����Ɖ���đ��ʑ̂���ς�����I���S�}�[����ς������`�������l�\��������܂��B

�@����ς����̋@�\�́A�����A�G�}�A�`�B�A�A���A���k�A�h�{�A�\���ł��B�זE���Ői�s���邳�܂��܂ȑ̂ɕK�v�Ȕ����̐G�}�́A�قƂ�Ǎy�f�A���Ȃ킿����ς����ł��B�y�f���Ȃ��Ƒ�ӂ͐i�݂܂���B�זE���̕����̓��߂������邽��ς���������܂��B�ؓ��̎�̂͂���ς����ŁA���k�͕��q�����݂��ɂ��ꓮ�����Ƃł��B�A���̎�q�ɂ͒�������ς���������A���������n�܂�܂ł̒��f���A�G�l���M�[���ƂȂ�܂��B�畆�⍜�̑@�ۏ�ς����ł���R���[�Q���́A�\������ς����ł��B���̂悤�ɂ���ς����́A������ʂōזE�����Ɋւ���Ă��܂��B

�@����ς����́A�A�~�m�_���m���y�v�`�h�����łȂ�����������̕��q�ł��B�y�v�`�h�����Ƃ́A�ЂƂ̃A�~�m�_�̃A�~�m��Ƃ����ЂƂ̃A�~�m�_�̃J���{�L�V�����H⁺��OH⁻���Ƃ�A�E���k���������̂ł��B����ς����̃|���y�v�`�h�\���A���Ȃ킿����\���͂�����ł������Ȃ邱�Ƃ��ł��邽�߁A����ς����̕��q�ʂɐ����͂���܂���B���q�ʂ͐���`���S���܂ł���܂��B����ς����̑��\���̓A�~�m�_�̕��ѕ��ł��B�C�~�m�_�̃v���������܂߁A20��̃A�~�m�_���n����̑S�����̂���ς������\�����Ă��܂��B

�@����ς����̋@�\�ɏd�v�Ȃ̂͗��̍\���ł��B����ς��������L�̗��̍\�����Ƃ錴���́A�y�v�`�h�����̎卽�⑤���Ԃ̔L�����ɂ����艻�ł��B���̍\���́A����ς����̃A�~�m�_�z��ɂ�莩�R�Ɍ��܂�܂��B���̍\�����ł���Ɣz���ł͗��ꂽ�c��߂Â��A�n�}�̋ɐ��Ȃǂ��֗^���ē��蕪�q�ɑ��錋���\�A�G�}�\�A���̂ق�����ς������q���ꂼ��̋@�\������܂��B

2021�N02��11��

�y�P�����\�������Ƃ���L�@�������z�����̕���

�@�����́A�P���A�I���S���A�����ނ�3��ɑ�ʂ���܂��B�P���ނƂ͕��ʂ̏����ł͂���ȏ㏬���ȒP�ʂɉ�����������Ȃ����̂ł��B�ł��ȒP�ȒP���́A�O���Z���A���f�q�h�ƃW�q�h���L�V�A�Z�g���ł��B�I���S���͉���������2�`6���q�̒P��������̂ł��B�����ނ̑����͒P���������܂��͎}������łȂ������|���}�[�ł��B

�@�V�R�ɑ��݂���P���ނ͒Y�f���q��6�����̂������A6�Y���i�w�L�\�[�X�j�ƌĂ�܂��B6�Y���ɂ͂Ԃǂ����A�}���m�[�X�A�K���N�g�[�X�A�ʓ��Ȃǂ�����A�S�ĕ��q��C6H12O6�ŕ\����܂��B

�@�V�R�̃I���S���̑����́A����������2���q�̒P������2���ނł��B���蓜�i�}���g�[�X�j�́A�Ԃǂ���2���q����-1,4�����Ƃ����O���R�V�h�����łȂ����Ă��܂��B�O���R�V�h�����́A2�̓����q�Ȃǂ��E���k�����Č`�����鋤�L�����ł��B�C�\�}���g�[�X�́A��-1,6�����łԂǂ���2���q���Ȃ����Ă��܂��B�����i���N�g�[�X�j�́A���̒��ɑ��݂���2���ނŁA������������ƁA�Ԃǂ����ƃK���N�g�[�X���e1���q�����܂��B�V�����i�X�N���[�X�j�́A�����̎听���ł��B����������1���q�̂Ԃǂ�����1���q�̉ʓ��ɂȂ�܂��B�V�����Ɣ��蓜�́A�H�����ɏd�v��2���ނł��B�����͏����̍y�f�X�N���[�[�i�C���x���^�[�[�j��}���^�[�[�ʼn�����������A�z������܂��B�V

�@�����ނɂ́A�̂̍\�����ێ�������̂ƃG�l���M�[�̒��������ƂȂ���̂�����܂��B�����ނ́A��������̒P�����q���O���R�V�h�����łȂ��������̂ŁA�_�������邢�͍y�f�̍�p�ŁA�P���Ȃǂɉ�����������܂��B�ł�Ղ�́A�����A���̒����̂��߂̃z�������ŁA�A�~���[�X�ƃA�~���y�N�`�����琬��܂��B�A�~���[�X�́A�Ԃǂ�������-1,4�����Œ�����ɂȂ����������ŁA���q�ʂ͐��炩��15���ł��B�A�~���y�N�`���́A�}�����ꂵ�������ł��B���̕��q�ł͂Ԃǂ����̔�r�I�Z����-1,4���������悻30���A��-1,6�ŕʂ̂Ԃǂ������ƌ������Ă��܂��B�����g�D�̒��������́A�O���R�[�Q���ł��B����̓A�~���y�N�`���Ɠ��l�Ɏ}�����ꂵ�����q�ł��B���̒�����8�`10�ƒZ���A�}�����ꂪ�����Ȃ�܂��B�Z�����[�X�́A���R�E�ɍł��������݂���L�@���ŁA�A���̍זE�ǂ��\�����A�A���̂��x���\�����ێ����Ă��܂��B�Z�����[�X�́A�Ԃǂ�������-1,4�����Œ�����ɂȂ������z�������ł��B�ł�Ղ�Ƃ̈Ⴂ�́A���̌��������ł͂Ȃ��A���ł��邾���ł��B�Z�����[�X���q�͒�����ɕ��ь݂��ɐ��f�������āA�����@�ۂɂȂ�܂��B�Z�����[�X�̃�-1,4�����́A�A�~���[�X�ƈقȂ�A�_�ŕ�������ɂ����A���������̍y�f�ł���������Ȃ��̂ŁA�G�l���M�[���Ƃ͂Ȃ�܂���B

�@�����́A�P���A�I���S���A�����ނ�3��ɑ�ʂ���܂��B�P���ނƂ͕��ʂ̏����ł͂���ȏ㏬���ȒP�ʂɉ�����������Ȃ����̂ł��B

�@�ł��ȒP�ȒP���́A�O���Z���A���f�q�h�ƃW�q�h���L�V�A�Z�g���ł��B����2�́A�Y�f��3���q�Ȃ̂Ńg���I�[�X�܂���3�Y���ƌ����܂��B�I���S���͉���������2�`6���q�̒P��������̂ł��B�ł�����2���ނ́A����������2���q�̒P�����܂��B

�@�����ނ̑����͒P���������܂��͎}������łȂ������|���}�[�ł��B����̒P�����q����Ȃ���̂��z�������A���܂��܂ȒP�����q����Ȃ���̂��w�e�������ƌ����܂��B�����ނ̐����P���ɂ́A�Ԃǂ����A�K���N�g�[�X�A�ʓ��A�L�V���[�X�A�A���r�m�[�X�Ȃǂ�����܂��B

�@�V�R�ɑ��݂���P���ނ͒Y�f���q��6�����̂������A6�Y���i�w�L�\�[�X�j�ƌĂ�܂��B6�Y���ɂ͂Ԃǂ����A�}���m�[�X�A�K���N�g�[�X�A�ʓ��Ȃǂ�����A�S�ĕ��q��C6H12O6�ŕ\����܂��B

�@�Y�f���q��5�̂��̂́A5�Y���i�y���g�[�X�j�ƌĂ�܂��B5�Y���ɂ̓��{�[�X�A�A���r�m�[�X�A�L�V���[�X�A���L�\�[�X�Ȃǂ�����A���q��C5H10O5�ŕ\����܂��B���{�[�X�͈�`�₽��ς����̍����Ɋ֗^���A�L�V���[�X�͔��������������߁A���C���[�h�����ɗ��p����܂��B

�@�Y�f���q��4�̂��̂́A4�Y���i�e�g���[�X�j�ƌĂ�A�G���g���[�X�A�g���I�[�X������܂��B�G���g���[�X�̓��A���R�[�����A�G���X���g�[���ŁA�������A�Ԃǂ��A���Ȃǂ̉ʎ��A���傤���A���X�A�����Ȃǂ̔��y�H�i�Ɋ܂܂�Ă��܂��B���̂ЂƂɕ��ނ���A�Ԃǂ����y�����邱�Ƃɂ������܂��B

�@�Y�f���q��3�̂��̂́A3�Y���i�g���I�[�X�j�ŃO���Z���A���f�q�h�ƃW�q�h���L�V�A�Z�g����2�ł��B

�@�Y�f���q��7�̂��̂́A7�Y���i�w�v�g�[�X�j�ŁA �Z�h�w�v�c���[�X�Ȃǂł��B

�@�V�R�̃I���S���̑����́A����������2���q�̒P������2���ނł��B

�@���蓜�i�}���g�[�X�j�́A�ł�Ղ�ɃA�~���[�[����p������Ɠ����܂��B�Ԃǂ���2���q���A��-1,4�����Ƃ����O���R�V�h�����łȂ����Ă��܂��B�O���R�V�h�����́A2�̓����q�Ȃǂ��E���k�����Č`�����鋤�L�����ł��B

�@�Z�����[�X���\������2���ނ̃Z���r�I�[�X�́A�Ԃǂ���2���q�̌�������-1,4�����Ƃ����O���R�V�h�����łȂ����Ă���ȊO�̓}���g�[�X�Ɠ����ł��B���̌����́A�l�̍y�f�Őؒf���邱�Ƃ��ł��܂���B

�@�C�\�}���g�[�X�́A�ł�Ղ��O���R�[�Q�����y�f�ʼn����������Đ�����Q���ނł��B�}���g�[�X�ƈقȂ�_�́A��-1,6�����łԂǂ���2���q���Ȃ����Ă��邱�Ƃł��B

�@�����i���N�g�[�X�j�́A���̒��ɑ��݂���2���ނŁA������������ƁA�Ԃǂ����ƃK���N�g�[�X���e1���q�����܂��B�����͓����̎�ȒY�������ŚM���ނ̎q���ɂƂ��ĉh�{���ł��B�l�����܂��1�N�Ԃ͂��̓�����ȃG�l���M�[���ƂȂ�܂��B�����͂��̂܂܂ł͋z�����ꂸ�A�����̃��N�^�[�[�Ƃ����y�f�ł܂��P���ɕ�������܂��B���̍y�f�́A�q���̂Ƃ��͂�������܂����A�����ɔ����������܂��B�n���C���݂̃��[���b�p�l��A�W�A�l�́A��l�ɂȂ�Ƃ��̍y�f���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����邽�߁A�����𑽂��ۂ�Ɖ����╠�ɂ��N�������Ƃ�����܂��B

�@�V�����i�X�N���[�X�j�́A�V�R��2���ނŃT�g�E�L�r��T�g�E�_�C�R���̎听���A�܂荻���̎听���ł��B����������1���q�̂Ԃǂ�����1���q�̉ʓ��ɂȂ�܂��B�V�����́A�������̎�Y���ŁA�t�ł����A�������̎�A��s�A���Ȃǂ̒������Ԃɑ����܂��B�Ԃǂ����ȂǂƔ�ׂāA�_������Ȃ��\���̂��߁A������A���ɓK���Ă��܂��B

�@�V�����Ɣ��蓜�́A�H�����ɏd�v��2���ނł��B�����͏����̍y�f�X�N���[�[�i�C���x���^�[�[�j��}���^�[�[�ʼn�����������A�z������܂��B�V�����́A���肪�e�ՂłقƂ�ǂ̒P����2���ނ��Â����߁A�H�i�̊Ö����Ƃ��đ��ʂɎg���܂��B�ʓ������́A�V�������Â��A�g�E�����R�V�Ȃǂ̂ł�Ղ�̉��������ł������Ԃǂ������y�f�ʼnʓ��ɕς��āA�Ö����Ƃ��Ďg���܂��B

�@�����ނɂ́A�̂̍\�����ێ�������̂ƃG�l���M�[�̒��������ƂȂ���̂�����܂��B�����ނ́A��������̒P�����q���O���R�V�h�����łȂ��������̂ŁA�_�������邢�͍y�f�̍�p�ŁA�P���Ȃǂɉ�����������܂��B

�@����������1��̒P�����������Ȃ����̂��z�������A2��ȏ�̒P������Ȃ���̂��w�e�������ƌ����܂��B

�@�ł�Ղ�́A�����A���̒����̂��߂̃z�������ŁA�A�~���[�X�ƃA�~���y�N�`�����琬��܂��B

�@�ΐF�A���́A�������̍ŏI�Y���Ƃ��Ăł�Ղ������A���ɕāA���A�g�E�����R�V�Ȃǂ̍��ނ́A�ł�Ղ����q�ɒ~���܂��B����L���b�T�o�͂ł�Ղ����s�ɒ~���܂��B�A�~���[�X�́A�Ԃǂ�������-1,4�����Œ�����ɂȂ����������ŁA���q�ʂ͐��炩��15���ł��B�A�~���[�X�̓��E�f�ŐF��悵�܂��B����́A�A�~���[�X�������ł点��\���ƂȂ�A���E�f�����̒��ɓ��荞�ނ��߂ɋN����܂��B�A�~���y�N�`���́A�}�����ꂵ�������ł��B���̕��q�ł͂Ԃǂ����̔�r�I�Z����-1,4���������悻30���A��-1,6�ŕʂ̂Ԃǂ������ƌ������Ă��܂��B���̕�������C�\�}���g�[�X�������܂��B�A�~���y�N�`���̕��q�ʂ�50���ȏ�ł��B�A�~���y�N�`���̓��E�f�Ŏ��܂��͐Ԃ�悵�܂��B

�@�����g�D�̒��������́A�O���R�[�Q���ł��B����̓A�~���y�N�`���Ɠ��l�Ɏ}�����ꂵ�����q�ł��B���̒�����8�`10�ƒZ���A�}�����ꂪ�����Ȃ�܂��B�O���R�[�Q�����A�~���y�N�`���Ɠ��l�Ƀ�-�A�~���[�[���-�A�~���[�[�ʼn�����������A�Ԃǂ����A���蓜�ȂǂɂȂ�܂��B

�@�_������e���̋����̒��������́A�C�k�����ł��B�C�k�����͎�Ƀ�-2,1�O���R�V�h�����������ʓ����琬���Ă��܂��B

�@�Z�����[�X�́A���R�E�ɍł��������݂���L�@���ŁA�A���̍זE�ǂ��\�����A�A���̂��x���\�����ێ����Ă��܂��B���̖؎����́A��ɃZ�����[�X�ƃ��O�j���ł��B���O�j���͕��G�ȏd���̂ŁA�A�~�m�_�̃t�F�j���A���j���Ȃǂ�������܂��B�Z�����[�X�́A�Ԃǂ�������-1,4�����Œ�����ɂȂ������z�������ł��B�ł�Ղ�Ƃ̈Ⴂ�́A���̌��������ł͂Ȃ��A���ł��邾���ł��B�ł�Ղq���R�C����Ɋ����̂ɑ��A�Z�����[�X���q�͒�����ɕ��ь݂��ɐ��f�������āA�����@�ۂɂȂ�܂��B�Z�����[�X�̃�-1,4�����́A�A�~���[�X�ƈقȂ�A�_�ŕ�������ɂ����A���������̍y�f�ł���������Ȃ��̂ŁA�G�l���M�[���Ƃ͂Ȃ�܂���B�������A���Ȃǂ̔�䍓����݂̈ɐ�������ہA�J�^�c�����A�؍ޕ����ۂ́A�Z�����[�[�������A�Z�����[�X�����܂��B�V���A���́A�����Ǔ��ɃZ�����[�[�������������āA������Ԃǂ����𗘗p���Ă��܂��B

�@�A���ɂ́A�y�N�`����w�~�Z�����[�X�Ȃǂ̍\�������ނ�����܂��B�y�N�`���́A�A���r�m�[�X�A�K���N�g�[�X�Ȃǂ��܂ޑ����ł��B

�@�b�k�ނ⍩���̊k���\������L�`���́AN-�A�Z�`���O���R�T�~������-1,4���������z�������ł��B

�@�����ɂ́A�זE�O��������̂������A���ꂪ�ׂ̍זE�Ƃ̑��ݍ�p�ɏd�v�Ȗ������ʂ����܂��B�זE�O��́A�������A������ς��A���R��������Ȃ�܂��B���R�����́A���q��500�����x�ŁA�����̔S������t�imucus)���瓾��ꂽ�����̑��̂ł��B�ڂ̃K���X�̂Ɋ܂܂��q�A�������_�A��A�F�A���̍\�������ł���R���h���C�`�����_�Ȃǂ��Y�����܂��B

�@�����́A�P���A�I���S���A�����ނ�3��ɑ�ʂ���܂��B�P���ނƂ͕��ʂ̏����ł͂���ȏ㏬���ȒP�ʂɉ�����������Ȃ����̂ł��B�ł��ȒP�ȒP���́A�O���Z���A���f�q�h�ƃW�q�h���L�V�A�Z�g���ł��B�I���S���͉���������2�`6���q�̒P��������̂ł��B�����ނ̑����͒P���������܂��͎}������łȂ������|���}�[�ł��B

�@�V�R�ɑ��݂���P���ނ͒Y�f���q��6�����̂������A6�Y���i�w�L�\�[�X�j�ƌĂ�܂��B6�Y���ɂ͂Ԃǂ����A�}���m�[�X�A�K���N�g�[�X�A�ʓ��Ȃǂ�����A�S�ĕ��q��C6H12O6�ŕ\����܂��B

�@�V�R�̃I���S���̑����́A����������2���q�̒P������2���ނł��B���蓜�i�}���g�[�X�j�́A�Ԃǂ���2���q����-1,4�����Ƃ����O���R�V�h�����łȂ����Ă��܂��B�O���R�V�h�����́A2�̓����q�Ȃǂ��E���k�����Č`�����鋤�L�����ł��B�C�\�}���g�[�X�́A��-1,6�����łԂǂ���2���q���Ȃ����Ă��܂��B�����i���N�g�[�X�j�́A���̒��ɑ��݂���2���ނŁA������������ƁA�Ԃǂ����ƃK���N�g�[�X���e1���q�����܂��B�V�����i�X�N���[�X�j�́A�����̎听���ł��B����������1���q�̂Ԃǂ�����1���q�̉ʓ��ɂȂ�܂��B�V�����Ɣ��蓜�́A�H�����ɏd�v��2���ނł��B�����͏����̍y�f�X�N���[�[�i�C���x���^�[�[�j��}���^�[�[�ʼn�����������A�z������܂��B�V

�@�����ނɂ́A�̂̍\�����ێ�������̂ƃG�l���M�[�̒��������ƂȂ���̂�����܂��B�����ނ́A��������̒P�����q���O���R�V�h�����łȂ��������̂ŁA�_�������邢�͍y�f�̍�p�ŁA�P���Ȃǂɉ�����������܂��B�ł�Ղ�́A�����A���̒����̂��߂̃z�������ŁA�A�~���[�X�ƃA�~���y�N�`�����琬��܂��B�A�~���[�X�́A�Ԃǂ�������-1,4�����Œ�����ɂȂ����������ŁA���q�ʂ͐��炩��15���ł��B�A�~���y�N�`���́A�}�����ꂵ�������ł��B���̕��q�ł͂Ԃǂ����̔�r�I�Z����-1,4���������悻30���A��-1,6�ŕʂ̂Ԃǂ������ƌ������Ă��܂��B�����g�D�̒��������́A�O���R�[�Q���ł��B����̓A�~���y�N�`���Ɠ��l�Ɏ}�����ꂵ�����q�ł��B���̒�����8�`10�ƒZ���A�}�����ꂪ�����Ȃ�܂��B�Z�����[�X�́A���R�E�ɍł��������݂���L�@���ŁA�A���̍זE�ǂ��\�����A�A���̂��x���\�����ێ����Ă��܂��B�Z�����[�X�́A�Ԃǂ�������-1,4�����Œ�����ɂȂ������z�������ł��B�ł�Ղ�Ƃ̈Ⴂ�́A���̌��������ł͂Ȃ��A���ł��邾���ł��B�Z�����[�X���q�͒�����ɕ��ь݂��ɐ��f�������āA�����@�ۂɂȂ�܂��B�Z�����[�X�̃�-1,4�����́A�A�~���[�X�ƈقȂ�A�_�ŕ�������ɂ����A���������̍y�f�ł���������Ȃ��̂ŁA�G�l���M�[���Ƃ͂Ȃ�܂���B

2021�N02��10��

�y�e����z�����̔��W�Ɋ�^������

�@�n����ɑ�ʂɑ��݂��A�����̔��W�ɍő�̉e����^�����̂����ł��B���͗Z�_0���A�Z�_100���A�����M540cal/g�A��M1.00cal/g�A�Z��M80cal/g�ł��B

�@�_�f���q�͓d�C�A���x���������̐��f���q�̓d�q�����������t���A���f���q�̕��͐��d�ׂ�тт܂��B�������ēd�q���Ǎ݂��邽�ߐ��͕��ɂ��A�o�Ɏq�������܂��B�����ɐ����������̗n�}�Ƃ��ėD��Ă���̂͂��̂��߂ł��B

�@�����\��Y�����f�̐��f�������Ɣ�r���āA���̗Z�_�A���_�������A�����M���傫���̂́A���n�t���Ő����q���m�̊Ԃɋ����͂���������ł��B�d�C�A���x�̍����_�f���q�Ɍ����������f���q�́A�����ЂƂ̎_�f�Ƃ̊ԂɔL�����A�����鐅�f�������܂��B�t�̂̐��ł́A�����̐����q����邭�������܂��B���f������邽�߂ɗv����G�l���M�[�i4�`10kcal/mol�j�́A���ʂ̋��L�������G�l���M�[��110kcal/mol���͂邩�ɏ��������߁A���f�����͐�₷���A�ł��₷���ł��B���̓���Ȑ����́A���f�����������ł��B���̗Z��M������M���傫���̂́A���̐��f�����̂��߂ł��B

�@�����q�́A���ꂩ��ő吔�̐V�������f�������`������悤�Ɏ��g����ѕς��܂��B���Ȃǂ̔�ɐ������́A���̒��Ŏ�Ƃ��Ă���炪�݂��ɐe�a����������ł͂Ȃ��A�ނ��됅�ɒǂ��o����Ĉꏏ�ɂȂ�܂��B

�@�n����ɐ��������݂��邱�Ƃ́A�����R���A�f�ށA�G�}�A���̉^���̂Ƃ��ē��������̎�ނ̋ɐ����q��n�������Ƃ��ł��邱�ƂɌ���I�Ɉˑ����Ă��܂��B�����̕��q�����̒��ɂ͍��Z�x�ɋ����ł��A�����ł͂����͎��R�Ɋg�U�����݂������o�����Ƃ��ł��܂��B

�@�n����ɑ�ʂɑ��݂��A�����̔��W�ɍő�̉e����^�����̂����ł��B���͗Z�_0���A�Z�_100���A�����M540cal/g�A��M1.00cal/g�A�Z��M80cal/g�ł��B

�@�_�f���q�͓d�C�A���x���������̐��f���q�̓d�q�����������t���A���f���q�̕��͐��d�ׂ�тт܂��B�������ēd�q���Ǎ݂��邽�ߐ��͕��ɂ��A�o�Ɏq�������܂��B�����ɐ����������̗n�}�Ƃ��ėD��Ă���̂͂��̂��߂ŁA�C�I�������ɐ����q���G���ƁA�������C�I���Ƃ����a�A�n�����܂��B

�@�����\��Y�����f�̐��f�������Ɣ�r���āA���̗Z�_�A���_�������A�����M���傫���̂́A���n�t���Ő����q���m�̊Ԃɋ����͂���������ł��B�d�C�A���x�̍����_�f���q�⒂�f���q�Ɍ����������f���q�́A�����ЂƂ̎_�f�⒂�f�Ȃǂ̓d�ʉA�����q�Ƃ̊ԂɔL�����A�����鐅�f�������܂��B�t�̂̐��ł́A�����̐����q����邭�������܂��B

�@���f������邽�߂ɗv����G�l���M�[�i4�`10kcal/mol�j�́A���ʂ̋��L�������G�l���M�[��110kcal/mol���͂邩�ɏ��������߁A���f�����͐�₷���A�ł��₷���ł��B���̓���Ȑ����́A���f�����������ł��B���̗Z��M������M���傫���̂́A���̐��f�����̂��߂ł��B

�@���͐����n�ɂ����Ă��ׂĂ̕��q���ݍ�p�ɐ[���e����^���܂��B����Ɋւ��āA����2�̐����͓��ɏd�v�ł��B

�@�܂����͋ɐ����q�ł��B���q�̌`�͎O�p�`�ł����Ē����I�ł͂Ȃ��A���������ēd�ׂ̔�Ώ̓I���z������܂��B�_�f�̊j�����f�̊j����d�q�����������A���ꂪ�����̊j�̎��͂ɐ����̐��d�ׂ̗̈���c���܂��B�����q�͂��̂悤�ɂ��ēd�C�I�ɋɐ��\���Ȃ̂ł��B

�@���ɐ��̕��q�͂��݂��ɋ����e�a���������Ă��܂��B�ЂƂ̐����q�ɐ��ɓd�ׂ����̈�ׂ͗̐����q�̕��ɓd�ׂ����̈�Ɍ����Ĕz�ʂ���X��������܂��B�X�͂��̒��ɂ��ׂẲ\�Ȑ��f�������`������Ă��鍂�x�ɋK���I�ȍ\���������Ă��܂��B�t�̂̐��́A���̒��Ő��f�����������q�Q���A��Ɍ`�����ꂽ��ꂽ�肵�Ă���A�����I�ɋK���I�ȍ\���������Ă��܂��B�e���q�́A�t�̂̐��̒��ł͕X��4�ɑ���3�`4�ׂ̗̕��q�Ɛ��f���������Ă��邽�߁A���͍��x�ɔS����������܂��B

�@���͋ɐ��Ɛ��f�������`������\�͂ɂ���āA���ɑ��ݍ�p�̋������q�ɂȂ��Ă��܂��B���͋ɐ����q�̗D�ꂽ�n�}�ł��B���̗��R�́A�����ɐ����q�Ԃ̐Ód�C�I���͂␅�f�����������̈��͂Ƌ������邱�Ƃɂ���Ĕ��Ɏ�߂邽�߂ł��B

�@�J���{�j����iO=C<�j�ƃA�~�h��i>N-H�j�̊Ԃ̐��f�����ɋy�ڂ����̉e���Ƃ��āA���̐��f���q�͐��f�������^�̂Ƃ��ăA�~�h��̐��f�ƒu�����邱�Ƃ��ł��A���̎_�f���q�́A��e�̂Ƃ��ăJ���{�j����̎_�f�ƒu�����邱�Ƃ��ł��܂��B���̂��߁A�J���{�j����ƃA�~�h��̊Ԃ̋������f�����́A�����r�����ꂽ�Ƃ��̂`������܂��B

�@���͐Ód�C�I���͂̋�����^�̓��l�̑��ݍ�p�ɔ�ׂāA���̗U�d���̒l�����A���Ȃ킿80����1�Ɍ��������܂��B�U�d���́A�������œd�ׂƂ���ɂ���ė^������͂Ƃ̊W�������W���ŁA�����͌ŗL�̗U�d���������A���̒l�͊O������d���^�����Ƃ��������̌��q���邢�͕��q���ǂ̂悤�ɉ������邩�ɂ���Ē�܂�܂��B���͂��̋ɐ��ƃC�I���̎��͂ɕ����������n�}�̊k���`������\�͂̂��߂Ɉُ�ɍ����U�d���������Ă��܂��B�����̕����������n�}�̊k�͂��ꎩ�g�̓d�������A���ꂪ�C�I���ɂ���Đ�����d��ɒ�R���܂��B���ʂƂ��āA�C�I���Ԃ̐Ód�C�I���͂͐��̑��݂ɂ��A��������߂��܂��B

�@�n����ɐ��������݂��邱�Ƃ́A�����R���A�f�ށA�G�}�A���̉^���̂Ƃ��ē��������̎�ނ̋ɐ����q��n�������Ƃ��ł��邱�ƂɌ���I�Ɉˑ����Ă��܂��B�����̕��q�����̒��ɂ͍��Z�x�ɋ����ł��A�����ł͂����͎��R�Ɋg�U�����݂������o�����Ƃ��ł��܂��B

�@�������Ȃ���A���̐G�}�Ƃ��Ă̗D�G���͖����N�����܂��B�Ƃ����̂́A���܂��͋ɐ����q�Ԃ̑��ݍ�p����߂邩��ł��B�����͂��̖����ɐ����ݍ�p���ő�̗͂����悤�Ȑ��̖���������������o�����Ƃɂ���ĉ������܂����B�܂�A����ς������q���ɓ��ʂɂ���ꂽ���݂ł��B

�@���̒��Ńo���o���ɂ܂��U�炳�ꂽ���H���W�܂��ĂЂƂ̑傫�Ȗ��H�ɂȂ邱�Ƃ́A�悭�����錻�ۂł��B���l�̉ߒ������q���x���ł��N����܂��B���Ȃ킿��ɐ��̕��q��c��͐��̒��Ō݂��ɏW�܂�₷���Ȃ�܂��B���̂悤�ȉ�́A�a�����I���͂ƌĂ�܂��B���͔�ɐ����q�������o���āA1�����ɏW�߂�X��������܂��B

�@�a���I���͂͋��啪�q�̐܂肽���݂̎�v�Ȍ����͂ł���A��̍y�f�ւ̌�����זE�̋��E�����߂閌�̌`���̎�v�Ȍ����͂ł��B���̒��֖��̂悤�Ȕ�ɐ�����������Ɛ��̒��ɂ͋������܂��B����͈ꎞ�I�ɐ����q�Ԃ̂������̐��f������j�܂��B�����̂���ꂽ�����q�́A���ꂩ��ő吔�̐V�������f�������`������悤�Ɏ��g����ѕς��܂��B���Ȃǂ̔�ɐ������́A���̒��Ŏ�Ƃ��Ă���炪�݂��ɐe�a����������ł͂Ȃ��A�ނ��됅�����g�ɋ����t�����邽�߂ɁA�ǂ��o����Ĉꏏ�ɂȂ�܂��B

�@�n����ɑ�ʂɑ��݂��A�����̔��W�ɍő�̉e����^�����̂����ł��B���͗Z�_0���A�Z�_100���A�����M540cal/g�A��M1.00cal/g�A�Z��M80cal/g�ł��B

�@�_�f���q�͓d�C�A���x���������̐��f���q�̓d�q�����������t���A���f���q�̕��͐��d�ׂ�тт܂��B�������ēd�q���Ǎ݂��邽�ߐ��͕��ɂ��A�o�Ɏq�������܂��B�����ɐ����������̗n�}�Ƃ��ėD��Ă���̂͂��̂��߂ł��B

�@�����\��Y�����f�̐��f�������Ɣ�r���āA���̗Z�_�A���_�������A�����M���傫���̂́A���n�t���Ő����q���m�̊Ԃɋ����͂���������ł��B�d�C�A���x�̍����_�f���q�Ɍ����������f���q�́A�����ЂƂ̎_�f�Ƃ̊ԂɔL�����A�����鐅�f�������܂��B�t�̂̐��ł́A�����̐����q����邭�������܂��B���f������邽�߂ɗv����G�l���M�[�i4�`10kcal/mol�j�́A���ʂ̋��L�������G�l���M�[��110kcal/mol���͂邩�ɏ��������߁A���f�����͐�₷���A�ł��₷���ł��B���̓���Ȑ����́A���f�����������ł��B���̗Z��M������M���傫���̂́A���̐��f�����̂��߂ł��B

�@�����q�́A���ꂩ��ő吔�̐V�������f�������`������悤�Ɏ��g����ѕς��܂��B���Ȃǂ̔�ɐ������́A���̒��Ŏ�Ƃ��Ă���炪�݂��ɐe�a����������ł͂Ȃ��A�ނ��됅�ɒǂ��o����Ĉꏏ�ɂȂ�܂��B

�@�n����ɐ��������݂��邱�Ƃ́A�����R���A�f�ށA�G�}�A���̉^���̂Ƃ��ē��������̎�ނ̋ɐ����q��n�������Ƃ��ł��邱�ƂɌ���I�Ɉˑ����Ă��܂��B�����̕��q�����̒��ɂ͍��Z�x�ɋ����ł��A�����ł͂����͎��R�Ɋg�U�����݂������o�����Ƃ��ł��܂��B

2021�N02��09��

�y�S�g�E���z�T�ƐH��������Ƃ����C�s

�@�T�̋����̍��{�ɂ���͕̂s�������i�ӂ�イ���j�Ƃ��������̎v�z�ł��B�����⌾�t�ɂ�鋳���Ƃ͕ʂɁA�C�s�ɂ���ċ�����`���邱�Ƃ��T�̐_���ł���Ƃ����Ӗ��ł��B

�@�s�������̏C�s�ɂ���đT���ڎw���̂́A�����J�����Ƃł��B���Ƃ́A�����̓��ɂ��镧���ɋC�Â��A�g���S����̎������痣��邱�Ƃł��B�T�m�����́A���̋��n��S�g�E���ƕ\�����Ă��܂��B

�@�T�@�ł́A�H�������邱�ƁA�H����ۂ邱�Ƃ͍��T�����邱�ƂƓ����悤�ɑ�ȏC�s�ł���ƍl�����Ă��܂��B�T�m�����́A�����̈��牤���ŁA�H���Â�������邱�Ƃ͑T�̑�ȏC�s�ł���Ɨ@����A�A�����Ă��炻�̋������A�����і@�i�ӂ��キ�͂�ۂ��j�ƓT�����P�i�Ă��傤����j�ɂ܂Ƃ߂��܂����B

�@�����і@�́A�m���ɂ�����H����@���ׂ�����߂��K���ł��B�����і@�Ƃ́A���тɕ����@�ł���A�T�m�����́A�H�͐���@�Ȃ�Ƃ���悤�ɁA�H�͂܂��ɕ��@�ł���A���@�̎��H�ł���Əq�ׂĂ��܂��B����ł��A�H�O�Ɂu���������܂��v�A�H��ɢ�����������ܣ�Ə����āA�H�ו��ƂȂ��Ă��ꂽ�������̖��ƐH���Â�������Ă��ꂽ�l�X�Ɋ��ӂ���̂́A�T�m�������������H����@�Ȃ̂ł��B

�@�T�����P�ɂ́A�C�s�m�̐H������������T���Ƃ����d���̐S������������Ă��܂��B���e�Ƃ��ẮA�H��������Ƃ��ɂ͕K�����������߂�S�����āA�G�߂ɏ]���ďt�ďH�~�̐H�ނ�p���A�ꂢ�A�_���ς��A�Â��A�h���A�����炢�A�W���̘Z�����قǂ悭�����Ă��āA��������Ƃ��ď_�炩�ł��邱�ƁA�������q�ꂪ�Ȃ����ƁA�������������J�ɒ������Ă��邱�ƂƂ������O����������Ă��邱�ƂȂǂł��B�H�ނɑ��ẮA�����ɂ��Čh���d��S�������Ƃ��̗v�ł���A�e���ȐH�������g�ł��邱�̓��̂�{���A����ڎw���S���悭��ĂĂ����Ƃ������Ƃ��A�悭�悭�v���Ȃ����Ƌ����Ă��܂��B

�@�T�m�����́A�H�����P�ɑ̂�{�����߂����ł͂Ȃ����Ƃ�����A�H���𐮂��A�H�ׂ�Ƃ����s�ׂ��̎��H�Ƃ����@���I�����ɍ��߂܂����B�H�����̂�{�������ł͂Ȃ��A�S������Ă�Ƃ����l���́A�����̐H�����ɂ����čł����@���Ă��邱�Ƃ�������܂���B

�@�T�̋����̍��{�ɂ���͕̂s�������i�ӂ�イ���j�Ƃ��������̎v�z�ł��B�����⌾�t�ɂ�鋳���Ƃ͕ʂɁA�C�s�ɂ���ċ�����`���邱�Ƃ��T�̐_���ł���Ƃ����Ӗ��ł��B

�@�s�������́A�B����t��������4����̂ЂƂł���A�����͊ւ�肠���Č��֒B����Ɛ�����Ă��܂��B4����̕s�������́A�߉ނ̋����͏C�s�ɂ��̓����邱�Ƃ��d�v�Ƃ���v�z�ł��B���O�ʓ`�i���傤���ׂł�j�́A�߉ނ̋����͐S����S�ւƓ`�B�����Ƃ���l�����ł��B���w�l�S�i�������ɂ�j�́A�l�̐S���w�������Ƃ����Ӗ��ŁA���T�����āA�����̐S�����߂�C�s�̂��Ƃł��B���������i���傤���傤�Ԃj�́A�Ȃ̐S���������茩�߂�C�s�̂��Ƃł��B

�@�s�������̏C�s�ɂ���đT���ڎw���̂́A�����J�����Ƃł��B���Ƃ́A�����̓��ɂ��镧���ɋC�Â��A�g���S����̎������痣��邱�Ƃł��B�T�m�����́A���̋��n��S�g�E���ƕ\�����Ă��܂��B

�@�T�@�ł́A���Ɏ���C�s���@�Ƃ��āA���T�ɉ����A���������ł̑|����H�������邱�ƂȂǂ��w���얱�i���ށj������܂��B

�@�T�@�ł́A�H�������邱�ƁA�H����ۂ邱�Ƃ͍��T�����邱�ƂƓ����悤�ɑ�ȏC�s�ł���ƍl�����Ă��܂��B���q����ɑ����@�̊J�c�ƂȂ����T�m�������A���@�ɓK���悤�ɐH��������A��@������ĐH����ۂ邱�Ƃ��A�T�̏C�s�ɂȂ邱�Ƃ�����Ă܂��܂����B

�@�T�m�����́A�����̈��牤���ŏC�s�m�̐H������������T���̖�E�߂�V�m�ɏo��A�H���Â�������邱�Ƃ͑T�̑�ȏC�s�ł���Ɨ@����A�A�����Ă��炻�̋������A�����і@�i�ӂ��キ�͂�ۂ��j�ƓT�����P�i�Ă��傤����j�ɂ܂Ƃ߂��܂����B

�@�����і@�́A�T�m����������4�N�i1246�N�j���ɉi�����ɂĐ�q�����ƍl�����Ă��܂��B�T�m�������m�������݂����Ƃ����A�m�����э�@�͏O�m�B�Ɍ����Ŏw������Ă������̂ƍl�����Ă��܂����A�����і@�͂�������������̂Ƃ̐�������܂��B�����і@�́A�m���ɂ�����H����@���ׂ�����߂��K���ł��B�����і@�Ƃ́A���тɕ����@�ł���A�T�m�����́A�H�͐���@�Ȃ�Ƃ���悤�ɁA�H�͂܂��ɕ��@�ł���A���@�̎��H�ł���Əq�ׂĂ��܂��B���ł��i�����m���ł́A���̕����і@�ʂ茵�l�ɒ��̊��A���̔т̍s�@���A�Ⴄ���ƂȂ�����s�Ȃ��Ă��܂��B

�@�C�s�ɗ�ޑT�m���A�m���ŐH����ۂ�Ƃ��p�����鉞�ʊ�i�T�@�̏C�s�m���g�p����l�̐H��j�̍�@�A���̍�@�A�܊ς̘�i������̂��j�̍�@�A�H�����̋֎~�����A�m�����ł̐i�ނȂǂ����J�ɕ����і@�̒��ŋL����Ă��܂��B�܊ς̘�i������̂��j�Ƃ́A���̐H�����ǂ̂悤�ɂ��Ăł��������l���A���R�̌b�݂Ƒ����̐l�X�̓������v�����ӂ��邱�ƁA�����̍s�������������ƘJ�͂ŏo�����H���ɉ�������̂ł��邩���Ȃ��A���{���邱�ƁA�S�𐴏�ɕۂ���܂����s��������邽�߂ɁA�O�łł����Ái�Â�j�E�сi������j�E�s�i���납�j��3�̉߂��������Ȃ����Ƃ𐾂����ƁA�H�͗ǂ���ł���̂�{�����N�邽�߂ɒ������ƁA���̓������H���邽�߂ɂ��̐H����L�����Ղ��邱�Ƃł��B

�@�H�O�Ɂu���������܂��v�A�H��ɢ�����������ܣ�Ə����āA�H�ו��ƂȂ��Ă��ꂽ�������̖��ƐH���Â�������Ă��ꂽ�l�X�Ɋ��ӂ���̂́A�T�m�������������H����@�Ȃ̂ł��B�T�m�����́A�H�������邱�Ƃ̈Ӌ`���l���đT�̎v�z�ɂ܂ō��߂����{�ōŏ��̐H�̎v�z�Ƃƌ����܂��B

�@�T�����P�ɂ́A�C�s�m�̐H������������T���Ƃ����d���̐S������������Ă��܂��B���̓��e�́A�H��������Ƃ��ɂ͕K�����������߂�S�����āA�G�߂ɏ]���ďt�ďH�~�̐H�ނ�p���A�H���ɕω���^���A�C�s�m���C�����悭�H�ׂ邱�Ƃ��ł��A�g���S�����y�ɂȂ�悤�ɐS�|���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƁA�Ă���������A�������𐮂����肷�邱�Ƃ͓T�������g�Ŏ�������A�ׂ��ȓ_�܂ŋC��z��A�S�����߂čs��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƁA�H���ɂ͋ꂢ�A�_���ς��A�Â��A�h���A�����炢�A�W���̘Z�����قǂ悭�����Ă��āA��������Ƃ��ď_�炩�ł��邱�ƁA�������q�ꂪ�Ȃ����ƁA�������������J�ɒ������Ă��邱�ƂƂ������O����������Ă��邱�ƂȂǂł��B�T���̎d����ʂ��āA��C�̂悤�ɍL��Ő[��������ς݁A�R�̂悤�ɍ����P����ςݏd�˂邽�߂ɂ��A���ׂȂ��Ƃ�a���ɂ��Ă͂Ȃ炸�A��������A���̂��ƎO���͏\���ɍs���͂��A�Z���͂��ׂĐ����܂��B

�@�܂��A�����������H�ނ́A�ʂ̑������Ȃ��A���̗ǂ���������������Ă͂Ȃ炸�A�����Ђ����琽�ӂ�s�����Ē������A�e���ȐH�ނ��������Ƃ����낤�Ƃ������đӂ���悤�ȐS���N�����ƂȂ��A�㓙�ȐH�ނ�p���ė��������邱�Ƃ��������Ƃ��Ă��A��w���������H��������悤�w�߂�̂��C�s�ɗ�ނƂ������Ƃł��B�H�ނ������̐S�ɓ��荞��ŗ���Ȃ��悤�ɂ���C�����ŁA�S�ƐH�ו�����̂ɂȂ�悤���i�C�s����Ɛ����Ă��܂��B

�@����ɏC�s�m�ɒ��邽�߂̐H�����x�x���A������ۂ̐S�\���́A�H�ނ��㓙�ł���Ƃ��A�e���ł���Ƃ�����ɂ��邱�ƂȂ��A�d���ɑ��Ă͐[���^�S�������ē�����A�H�ނɑ��ẮA�����ɂ��Čh���d��S�������Ƃ��̗v�ł���A�e���ȐH�������g�ł��邱�̓��̂�{���A����ڎw���S���悭��ĂĂ����Ƃ������Ƃ��A�悭�悭�v���Ȃ����Ƌ����Ă��܂��B

�@�T���̐��i�����������Ƃ��Ĕ��W�������{�̓`�������ł́A�l�G�܁X�̐H�ނ��g���A���̎����������āA�����_�炩���A�����ɒ������邱�Ƃ���{�ƂȂ��Ă��܂��B�������������T���̐H���v�z�́A�㐢�̓��{�̐H�������ɑ傫�ȉe����^���Ă��܂����B �T�m�����́A�H�����P�ɑ̂�{�����߂����ł͂Ȃ����Ƃ�����A�H���𐮂��A�H�ׂ�Ƃ����s�ׂ��̎��H�Ƃ����@���I�����ɍ��߂܂����B�H�����̂�{�������ł͂Ȃ��A�S������Ă�Ƃ����l���́A�����̐H�����ɂ����čł����@���Ă��邱�Ƃ�������܂���B

�@�T�̋����̍��{�ɂ���͕̂s�������i�ӂ�イ���j�Ƃ��������̎v�z�ł��B�����⌾�t�ɂ�鋳���Ƃ͕ʂɁA�C�s�ɂ���ċ�����`���邱�Ƃ��T�̐_���ł���Ƃ����Ӗ��ł��B

�@�s�������̏C�s�ɂ���đT���ڎw���̂́A�����J�����Ƃł��B���Ƃ́A�����̓��ɂ��镧���ɋC�Â��A�g���S����̎������痣��邱�Ƃł��B�T�m�����́A���̋��n��S�g�E���ƕ\�����Ă��܂��B

�@�T�@�ł́A�H�������邱�ƁA�H����ۂ邱�Ƃ͍��T�����邱�ƂƓ����悤�ɑ�ȏC�s�ł���ƍl�����Ă��܂��B�T�m�����́A�����̈��牤���ŁA�H���Â�������邱�Ƃ͑T�̑�ȏC�s�ł���Ɨ@����A�A�����Ă��炻�̋������A�����і@�i�ӂ��キ�͂�ۂ��j�ƓT�����P�i�Ă��傤����j�ɂ܂Ƃ߂��܂����B

�@�����і@�́A�m���ɂ�����H����@���ׂ�����߂��K���ł��B�����і@�Ƃ́A���тɕ����@�ł���A�T�m�����́A�H�͐���@�Ȃ�Ƃ���悤�ɁA�H�͂܂��ɕ��@�ł���A���@�̎��H�ł���Əq�ׂĂ��܂��B����ł��A�H�O�Ɂu���������܂��v�A�H��ɢ�����������ܣ�Ə����āA�H�ו��ƂȂ��Ă��ꂽ�������̖��ƐH���Â�������Ă��ꂽ�l�X�Ɋ��ӂ���̂́A�T�m�������������H����@�Ȃ̂ł��B

�@�T�����P�ɂ́A�C�s�m�̐H������������T���Ƃ����d���̐S������������Ă��܂��B���e�Ƃ��ẮA�H��������Ƃ��ɂ͕K�����������߂�S�����āA�G�߂ɏ]���ďt�ďH�~�̐H�ނ�p���A�ꂢ�A�_���ς��A�Â��A�h���A�����炢�A�W���̘Z�����قǂ悭�����Ă��āA��������Ƃ��ď_�炩�ł��邱�ƁA�������q�ꂪ�Ȃ����ƁA�������������J�ɒ������Ă��邱�ƂƂ������O����������Ă��邱�ƂȂǂł��B�H�ނɑ��ẮA�����ɂ��Čh���d��S�������Ƃ��̗v�ł���A�e���ȐH�������g�ł��邱�̓��̂�{���A����ڎw���S���悭��ĂĂ����Ƃ������Ƃ��A�悭�悭�v���Ȃ����Ƌ����Ă��܂��B

�@�T�m�����́A�H�����P�ɑ̂�{�����߂����ł͂Ȃ����Ƃ�����A�H���𐮂��A�H�ׂ�Ƃ����s�ׂ��̎��H�Ƃ����@���I�����ɍ��߂܂����B�H�����̂�{�������ł͂Ȃ��A�S������Ă�Ƃ����l���́A�����̐H�����ɂ����čł����@���Ă��邱�Ƃ�������܂���B

2021�N02��08��

�y�n�D�z���̖����ƈ����N��������

�@���͐H�ו��̑I���A�ێ�A�����A�z���A��ӂ��x�z���Ă���d�v�Ȋ��o�ł��B���������́A�H�ׂ��т����A���_�����g�����܂��B

�@���́A�Ö��A�����A�_���A�ꖡ�A���ܖ���5�̖�����{�Ƃ���Ă��܂��B���̂ق��ɍL�`�̖��Ƃ��āA�h���A�a���A�G�O���Ȃǂ��������܂��B 5�̊�{�̖��́A�h�{�f�̑��݂�L�Q�����̑��݂�m�点��V�O�i���ł���A�Ö��̓G�l���M�[���Ƃ��Ă̓����A���ܖ��� ����ς������邢�̓A�~�m�_�A�����̓~�l�����A�_���͕��s��ʕ��̖��n���������_�A�� ���͗L�Q�����ɑ���x���V�O�i���ƌ����Ă��܂��B�h�����{���x���V�O�i����1�� �ƍl�����܂��B��{�̖��̑�\�I�ȕ������݂�ƁA�x���V�O�i���ł���ꖡ��_��������臒l�̒Ⴂ���̂������A�����̂悤�ɑ�ʂɐێ悳��镨����臒l�͍����Ȃ�܂��B

�@�l�͊Ö��A�����A���ܖ����D�݁A�_���A�ꖡ�����ۂ��܂��B���ɂ���ς����̃V�O�i���ɂ́A�d�| ������A����͑�����ʂł��B�O���^�~���_�ƃC�m�V���_�Ƃ��������ܖ��������ɖ��키�ƁA���ܖ��͒��������߂��܂��B����͉h�{�f�̃V�O�i�����A���悢�H�ו������悭�H�ׂ���������ɍ�p���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@����A�x���V�O�i���͓��ɑ�̂͐����̑����ɒ���������ł����B�ꖡ�����ɑ��鋑�ۂ́A�����̎�Ŋl������Ă���A�A���A�����ɐ���ł���ꂢ�ŕ������m���邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�̓��ł���Ȃ��K�{�A�~�m�_�̑啔����J���V�E���Ȃǂ̃~�l�����͋ꂭ�A�x���V�O�i���������N���������́A�K�������L�Q�ł͂Ȃ��A�L�p�ȕ���������܂��B�l�͒����o ���Ɗw�K�ɂ���āA�����̕�������ʂ��A�L�p�ȕ�������e���Ă��܂����B�܂��A �D�܂�Ȃ����ɂ́A��V�I�ɓ��ɋ����n�D�������N�������̂�����܂��B�R�[�q�[�A�����A�r�[���Ȃǂ̋ꖡ�́A���� �T�^�ł�

�@�l�̖��o�͑z���ȏ�ɉs�q�ł��B5�̊�{���̑�\������臒l�́A����0.086%�A�H��0.0037%�A��Ύ_0.00094%�A�ꖡ�����̃L�j�[�l0.000049%�A�O���^�~���_�i�g���E��0.012%�ł��B������ʂ������N�������Ƃ��̃O���^�~���_�i�g���E���ƃC�m�V���_�i�g���E���ł́A0.0001%�ȉ��܂Ō��m�ł��܂��B

�@���͂��ꎩ�g�ł͕K��������������������N�����܂���B5�̊�{���̑�\������P���ɐ��ɗn�����Ė�����Ă��A��������������N�����̂͊Ö������ł��B�������A���ۂ̐H�i���ɑ��݂���Ƃ��́A�Z�x�ƐH�i�̎�ނɂ���ĉ�������������N�����܂��B���͐H�i�Ƃ��Ă̎���������Ȃ�����A��������������N�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�܂��ɐH�i�̐ێ���x�z����V�O�i���ƌ����܂��B�l�͐H�ׂ邱�Ƃʼn�������������o���Ă��܂��B���������Ƃ�����������A�����̈ێ��ɂȂ����Ă���̂�������܂���B

�@�l�͐H�ނ����邱�ƂŔ������������߁A����Ȃ��ŐH������z���܂����B�܂��A�V�����H�i�����邱�ƁA�ٕ����̐H�����邱�Ƃɂ���āA�H�̗̈���L���A�H���� ��L���ɂ��Ă��܂����B������Ă����̂͐l�X�̚n�D�ł��B���̚n�D���܂��H�����̔��W�ƂƂ��ɕω����A��������Ă��܂����B

�@�H�̚n�D�́A�H�����ƕ\���� �̂ƂȂ��Đl�ނ̐H�̂���������肵�܂��B�H�̚n�D�����肷��v���͂��܂��܂ł����A�ł���Ȃ��̂͌܊��ł��B�H�i�̐F�A����A���A�e�N�X�`���[�A���x�A���Ȃǂ����ꂪ�����Ă��H�̚n�D �͐������܂��A�ł���ȗv�������ł��邱�Ƃ́A�����܂ł�����܂���B

�@���͐H�ו��̑I���A�ێ�A�����A�z���A��ӂ��x�z���Ă���d�v�Ȋ��o�ł��B���������́A�H�ׂ��т����A���_�����g�����܂��B

�@���́A�Ö��A�����A�_���A�ꖡ�A���ܖ���5�̖�����{�Ƃ���Ă��܂��B���̂ق��ɍL�`�̖��Ƃ��āA�h���A�a���A�G�O���Ȃǂ��������܂��B 5�̊�{�̖��́A�h�{�f�̑��݂�L�Q�����̑��݂�m�点��V�O�i���ł���A�Ö��̓G�l���M�[���Ƃ��Ă̓����A���ܖ��͂���ς������邢�̓A�~�m�_�A�����̓~�l�����A�_���͕��s��ʕ��̖��n���������_�A�ꖡ�͗L�Q�����ɑ���x���V�O�i���ƌ����Ă��܂��B�h�����{���x���V�O�i����1�� �ƍl�����܂��B

�@��{�̖��̑�\�I�ȕ������݂�ƁA�x���V�O�i���ł���ꖡ��_��������臒l�̒Ⴂ���̂������A�����̂悤�ɑ�ʂɐێ悳��镨����臒l�͍����Ȃ�܂��B�l�̖��o�́A���R�E����̐H�ו��̐ێ�ɍ��킹�āA��߂��Ă��܂��B

�@�l�͊Ö��A�����A���ܖ����D�݁A�_���A�ꖡ�����ۂ��܂��B�h�{�f�̃V�O�i���ɂ���Đl �͐ێ悷�ׂ��h�{�f�߂��Ă���ƍl�����܂��B���ɂ���ς����̃V�O�i���ɂ́A�d�| ������A����͑�����ʂł��B��\�I�Ȃ��ܖ������ł���O���^�~���_�́A�قƂ�ǂ̓V�R�H�ނɊ܂܂�Ă���A���ɐA�����H�ނɑ����܂܂�Ă��܂��B���⋛�Ȃǂ̓������H�ނɂ̓C�m�V���_�ȂNJj�_�n�̂��ܖ��������܂܂�Ă��܂��B 2�̂��ܖ��������ɖ��키�ƁA���ܖ��͒��������߂��܂��B���̌��ʁA���������H�ׂ���Ƃ������Ƃ́A�l�����瓮�����H�ނƐA�����H�ނ�g�ݍ��킹�ĐH�ׁA�h�{�o�����X��ۂ悤�ɍ�p���Ă��܂��B�� ���A�n�����ʕ��͊Â��A�n���������͂��ܖ��������A����قǂ��т̊Ö�����̂��ܖ��͑����܂��B�����͉h�{�f�̃V�O�i�����A���悢�H�ו������悭�H�ׂ���������ɍ�p���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@����A�x���V�O�i���͓��ɑ�̂͐����̑����ɒ���������ł����B�ꖡ�����ɑ��鋑�ۂ́A�����̎�Ŋl������Ă���A�A���A�����ɐ���ł���ꂢ�ŕ������m���邱�Ƃ��ł��܂��B�A���̂����悻10%�́A�L�ŕ������܂ނƌ����Ă��܂��B�������A�̓��ł���Ȃ��K�{�A�~�m�_�̑啔����J���V�E���Ȃǂ̃~�l�����͋ꂭ�A�x���V�O�i���������N���������́A�K�������L�Q�ł͂Ȃ��A�L�p�ȕ���������܂��B�l�͒����o ���Ɗw�K�ɂ���āA�����̕�������ʂ��A�L�p�ȕ�������e���Ă��܂����B�܂��A �D�܂�Ȃ����ɂ́A��V�I�ɓ��ɋ����n�D�������N�������̂�����܂��B�R�[�q�[�A�����A�r�[���Ȃǂ̋ꖡ�́A���� �T�^�ł��B�R�A�T���}�̓����A������ȂǓƓ��̋ꖡ��G�O���́A�n�D�Ɍl��������܂����A��x�l�������n�D�͋����蒅���܂��B

�@�n�D�������N�����\���̂��閡�ɂ́A�ꖡ�A�G�O���A�a���A�_���A�����A�h���A�� ���g�[���Ȃǂ�����܂��B�������D�ރ��J�j�Y���͕��G�ł����A�Ɋo���h������h���ł���A�ɂ݂̌J��Ԃ��ɑ���h�R�Ƃ��āA�K�������������]���_�o�`�B�����̃G���h���t�B�����֗^���Ă���ƍl�����܂��B�ꖡ�Ƃ��ẮA �S���I���ʂȂǂ��������܂��B������ɂ��Ă������̃V�O�i���́A���炩�̊����U�����邱�Ƃɂ���āA�H�ו��̑I���A�ێ���x�z���Ă��܂��B

�@�H�i�̖��́A�����̐�������\������Ă��܂��B���鐬���͋����A���鐬���͎キ�A臒l�ȉ��̖�����������Ĕ����Ȗ����`�����邱�Ƃ�����܂��B���̎��́A�K�������P���ɕ��ނł�����̂ł͂���܂���B�R�n�N�_�̓Ɠ��Ȗ��́A�L�̂��ܖ��ł���R�n�N�_�i�g���E���Ƃ͂��Ȃ荷������܂��B

�@���̔������x�⋭�����ő�ɂȂ�܂ł̎��ԁA�������A�㖡�Ȃǂ̂悤�Ȏ��ԓI�ȕω��͕����ɂ���ĈقȂ�܂��B������斡�����̏d�v�ȓ����ł��B�J��Ԃ����키���Ƃɂ�閡�̕ω��������̂ЂƂł��B

�@��� �A�l�̖��o�͑z���ȏ�ɉs�q�ł��B���R�E�ɍL�����݂���5�̊�{���̑�\������臒l�́A����0.086%�A�H��0.0037%�A��Ύ_0.00094%�A�ꖡ�����̃L�j�[�l0.000049%�A�O���^�~���_�i�g���E��0.012%�ł��B������ʂ������N�������Ƃ��̃O���^�~���_�i�g���E���ƃC�m�V���_�i�g���E���ł́A0.0001%�ȉ��܂Ō��m�ł��܂��B�����̒l�́A���o�������ɉs�q�ł��邩�������Ă��܂��B

�@���͂��ꎩ�g�ł͕K��������������������N�����܂���B5�̊�{���̑�\������P���ɐ��ɗn�����Ė�����Ă��A��������������N�����̂͊Ö������ł��B���̂ق��̖��͂ǂ���ł��Ȃ����s���ł���A�Z�x�������ƑS�ĕs���ƂȂ�܂��B

�@�������A���ۂ̐H�i���ɑ��݂���Ƃ��́A�Z�x�ƐH�i�̎�ނɂ���ĉ�������������N�����܂��B����������Ƃ��́A����̎�ނƎ��ɂ���ĉ�������������N�����܂��B

�@���̂悤�ɁA���͐H�i�Ƃ��Ă̎���������Ȃ�����A��������������N�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�܂��ɐH�i�̐ێ���x�z����V�O�i���ƌ����܂��B�Ö��ȊO�̖��́A�H�i���ɂ����� �����������x���z����ƕs���ƂȂ�܂��B�܂�A�x���V�O�i���ƂȂ�܂��B

�@�l�͐H�ׂ邱�Ƃʼn�������������o���Ă��܂��B���������Ƃ�����������A�����̈ێ��ɂȂ����Ă���̂�������܂���B

�@���o��600���H�˔j�I�h�{����O��Ǘ��������N��z�H�y���f�B�J���t�[�h�T�[�r�X�z�@

�@�H�������ł��Y�݂̕��ɃI�X�X���b�E�F���l�X�_�C�j���O�@

�@���͐H�ו��̑I���A�ێ�A�����A�z���A��ӂ��x�z���Ă���d�v�Ȋ��o�ł��B���������́A�H�ׂ��т����A���_�����g�����܂��B

�@���́A�Ö��A�����A�_���A�ꖡ�A���ܖ���5�̖�����{�Ƃ���Ă��܂��B���̂ق��ɍL�`�̖��Ƃ��āA�h���A�a���A�G�O���Ȃǂ��������܂��B 5�̊�{�̖��́A�h�{�f�̑��݂�L�Q�����̑��݂�m�点��V�O�i���ł���A�Ö��̓G�l���M�[���Ƃ��Ă̓����A���ܖ��� ����ς������邢�̓A�~�m�_�A�����̓~�l�����A�_���͕��s��ʕ��̖��n���������_�A�� ���͗L�Q�����ɑ���x���V�O�i���ƌ����Ă��܂��B�h�����{���x���V�O�i����1�� �ƍl�����܂��B��{�̖��̑�\�I�ȕ������݂�ƁA�x���V�O�i���ł���ꖡ��_��������臒l�̒Ⴂ���̂������A�����̂悤�ɑ�ʂɐێ悳��镨����臒l�͍����Ȃ�܂��B

�@�l�͊Ö��A�����A���ܖ����D�݁A�_���A�ꖡ�����ۂ��܂��B���ɂ���ς����̃V�O�i���ɂ́A�d�| ������A����͑�����ʂł��B�O���^�~���_�ƃC�m�V���_�Ƃ��������ܖ��������ɖ��키�ƁA���ܖ��͒��������߂��܂��B����͉h�{�f�̃V�O�i�����A���悢�H�ו������悭�H�ׂ���������ɍ�p���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@����A�x���V�O�i���͓��ɑ�̂͐����̑����ɒ���������ł����B�ꖡ�����ɑ��鋑�ۂ́A�����̎�Ŋl������Ă���A�A���A�����ɐ���ł���ꂢ�ŕ������m���邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�̓��ł���Ȃ��K�{�A�~�m�_�̑啔����J���V�E���Ȃǂ̃~�l�����͋ꂭ�A�x���V�O�i���������N���������́A�K�������L�Q�ł͂Ȃ��A�L�p�ȕ���������܂��B�l�͒����o ���Ɗw�K�ɂ���āA�����̕�������ʂ��A�L�p�ȕ�������e���Ă��܂����B�܂��A �D�܂�Ȃ����ɂ́A��V�I�ɓ��ɋ����n�D�������N�������̂�����܂��B�R�[�q�[�A�����A�r�[���Ȃǂ̋ꖡ�́A���� �T�^�ł�

�@�l�̖��o�͑z���ȏ�ɉs�q�ł��B5�̊�{���̑�\������臒l�́A����0.086%�A�H��0.0037%�A��Ύ_0.00094%�A�ꖡ�����̃L�j�[�l0.000049%�A�O���^�~���_�i�g���E��0.012%�ł��B������ʂ������N�������Ƃ��̃O���^�~���_�i�g���E���ƃC�m�V���_�i�g���E���ł́A0.0001%�ȉ��܂Ō��m�ł��܂��B

�@���͂��ꎩ�g�ł͕K��������������������N�����܂���B5�̊�{���̑�\������P���ɐ��ɗn�����Ė�����Ă��A��������������N�����̂͊Ö������ł��B�������A���ۂ̐H�i���ɑ��݂���Ƃ��́A�Z�x�ƐH�i�̎�ނɂ���ĉ�������������N�����܂��B���͐H�i�Ƃ��Ă̎���������Ȃ�����A��������������N�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�܂��ɐH�i�̐ێ���x�z����V�O�i���ƌ����܂��B�l�͐H�ׂ邱�Ƃʼn�������������o���Ă��܂��B���������Ƃ�����������A�����̈ێ��ɂȂ����Ă���̂�������܂���B