2018年03月19日

唾液の重要性について

皆さんこんにちは。

桃の助です

皆さんは唾液の重要性って知っていますか?

実は、唾液には様々な作用があるんです。

そこで、このページでは唾液の重要性についてお話ししたいと思います。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

口の中が乾燥した状態でパンを食べると物凄く食べにくいですよね。

粘膜の表面を唾液が覆って潤いをもたせることで、咀嚼・嚥下をスムーズに行えるようにします。

また、唾液があることで舌がスムーズに動くことができ、発声しやすい口の状態を保ってくれています。

唾液の成分であるムチンによって各種の刺激から粘膜を保護しています。

逆に、口が乾燥している時は痛みが出やすい状態となります。

食物が、咀嚼時に歯や粘膜に付着することなくまとまるようにしています。

粘膜や歯の表面を唾液が覆う事で、咀嚼時に食物が歯や粘膜に付着するのを防いでいます。

唾液は、口の中の汚れを洗い流す作用があるのです。

胃に入ると胃酸で食べ物は消化されますが、口の中でもアミラーゼによってデンプン質の消化が行われています。

口は体内で一番最初の消化器官となります。

食物中の味成分を溶解して味覚を感じるように助けます。

味覚は味蕾(みらい)という舌の感覚受容器で感知され、脳に伝達されます。

通常の口腔内はph6.8~7.0で中性を保っています。

糖分を摂取するとPHは酸性に傾きます。

pH5.5以下になるとエナメル質は生体内で最も硬い組織ですが、酸によって容易に溶解します。

phが酸性に傾いた環境を中和させる機能のことをph緩衝作用といいます。

緩衝作用の働きをする唾液中の成分が重炭酸塩やリン酸塩です。

これらは酸を中和しphを一定に保ち細菌の発生する酸や酸性食品から歯の溶解を防いでいます。

歯の成分はカルシウムが多いので、酸に対して弱く、酸性の状態が長く続くと歯の成分が溶け出し虫歯の原因となります。これを「脱灰(だっかい)」といいます。

唾液(だ液)には脱灰した歯を再石灰化をして、初期虫歯を治す役割も持っています。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

唾液の分泌は、夜寝ているときに少なくなります。そのため、夜間に口の中で細菌が繁殖しやすく、朝起きると、口の中がネバついたり、口臭が気になったりしがちです。そのため、就寝前にはよりていねいなケアを心がけることが大切です。

また、唾液の分泌量は、ストレスや疲れ、加齢、薬の副作用などで減少することもあります。

①唾液腺の場所を手で押して圧迫します。または、ぐるぐると回すように押して唾液腺を刺激します。

②言葉を発声します。特に、「た行」を繰り返し発声すると唾液が分泌されやすいと言われています。「たたたたた」でもいいですし、「たちつてと」でもいいです。

③舌を意識的に動かします。

④食事の時によく噛みましょう。梅干しなどの唾液を分泌しやすい物を食べる事も効果的です。

唾液は1日に1,000~1,500㎖ほど分泌されています。

安静にしている時は、1分間に0.3~0.4㎖

刺激が入った時には、1分間に1~2㎖

の唾液が分泌されています。

みがいた感がワカル【ディノベートデンタルホワイトプロ】

いかがだったでしょうか?

唾液は上手く話すためにも、美味しく食べるためにも、口の健康のためにも非常に大切な作用をもっています。

唾液が減ることで話しにくくなったり、食べ物の味が美味しく感じなくなったり、虫歯になりやすくなったりします。

そうならないためにも、このページでお話しした内容を頭の片隅にでも覚えておいて頂ければ、きっといつかは役に立つはずです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

他のページでも病気や予防方法、訓練方法などを書いているので、お時間がある方は読んでいただけると嬉しいです

それではまた。

桃の助でした

ブログランキング参加中です。もしよければクリックしてください。活動の励みになります

桃の助です

皆さんは唾液の重要性って知っていますか?

実は、唾液には様々な作用があるんです。

そこで、このページでは唾液の重要性についてお話ししたいと思います。

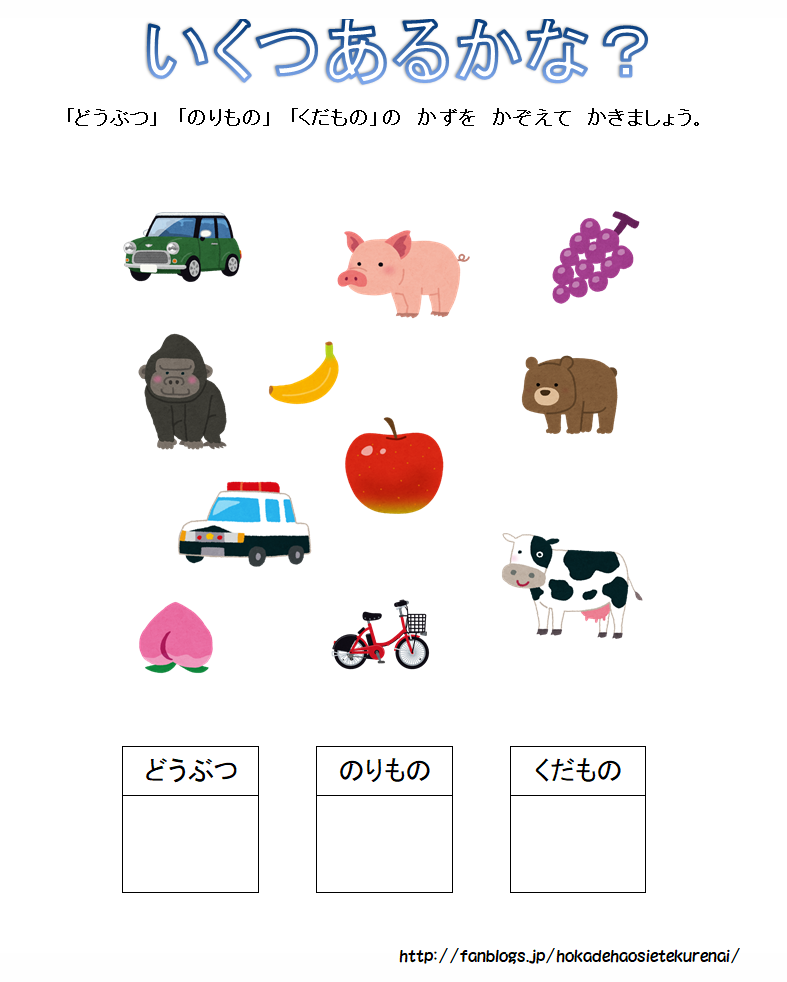

唾液の働き

潤滑作用(じゅんかつさよう)

口の中が乾燥した状態でパンを食べると物凄く食べにくいですよね。

粘膜の表面を唾液が覆って潤いをもたせることで、咀嚼・嚥下をスムーズに行えるようにします。

また、唾液があることで舌がスムーズに動くことができ、発声しやすい口の状態を保ってくれています。

粘膜保護作用(ねんまくほごさよう)

唾液の成分であるムチンによって各種の刺激から粘膜を保護しています。

逆に、口が乾燥している時は痛みが出やすい状態となります。

咀嚼の補助作用

食物が、咀嚼時に歯や粘膜に付着することなくまとまるようにしています。

洗浄作用

粘膜や歯の表面を唾液が覆う事で、咀嚼時に食物が歯や粘膜に付着するのを防いでいます。

唾液は、口の中の汚れを洗い流す作用があるのです。

消化作用

胃に入ると胃酸で食べ物は消化されますが、口の中でもアミラーゼによってデンプン質の消化が行われています。

口は体内で一番最初の消化器官となります。

溶解作用

食物中の味成分を溶解して味覚を感じるように助けます。

味覚は味蕾(みらい)という舌の感覚受容器で感知され、脳に伝達されます。

中和作用・緩衝作用

通常の口腔内はph6.8~7.0で中性を保っています。

糖分を摂取するとPHは酸性に傾きます。

pH5.5以下になるとエナメル質は生体内で最も硬い組織ですが、酸によって容易に溶解します。

phが酸性に傾いた環境を中和させる機能のことをph緩衝作用といいます。

緩衝作用の働きをする唾液中の成分が重炭酸塩やリン酸塩です。

これらは酸を中和しphを一定に保ち細菌の発生する酸や酸性食品から歯の溶解を防いでいます。

歯の保護と虫歯予防(再石灰化)

歯の成分はカルシウムが多いので、酸に対して弱く、酸性の状態が長く続くと歯の成分が溶け出し虫歯の原因となります。これを「脱灰(だっかい)」といいます。

唾液(だ液)には脱灰した歯を再石灰化をして、初期虫歯を治す役割も持っています。

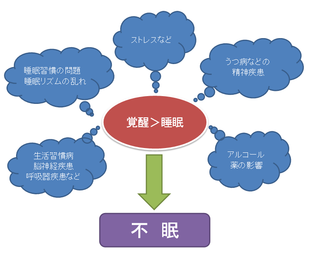

どういう時に唾液が減るのか?

唾液の分泌は、夜寝ているときに少なくなります。そのため、夜間に口の中で細菌が繁殖しやすく、朝起きると、口の中がネバついたり、口臭が気になったりしがちです。そのため、就寝前にはよりていねいなケアを心がけることが大切です。

また、唾液の分泌量は、ストレスや疲れ、加齢、薬の副作用などで減少することもあります。

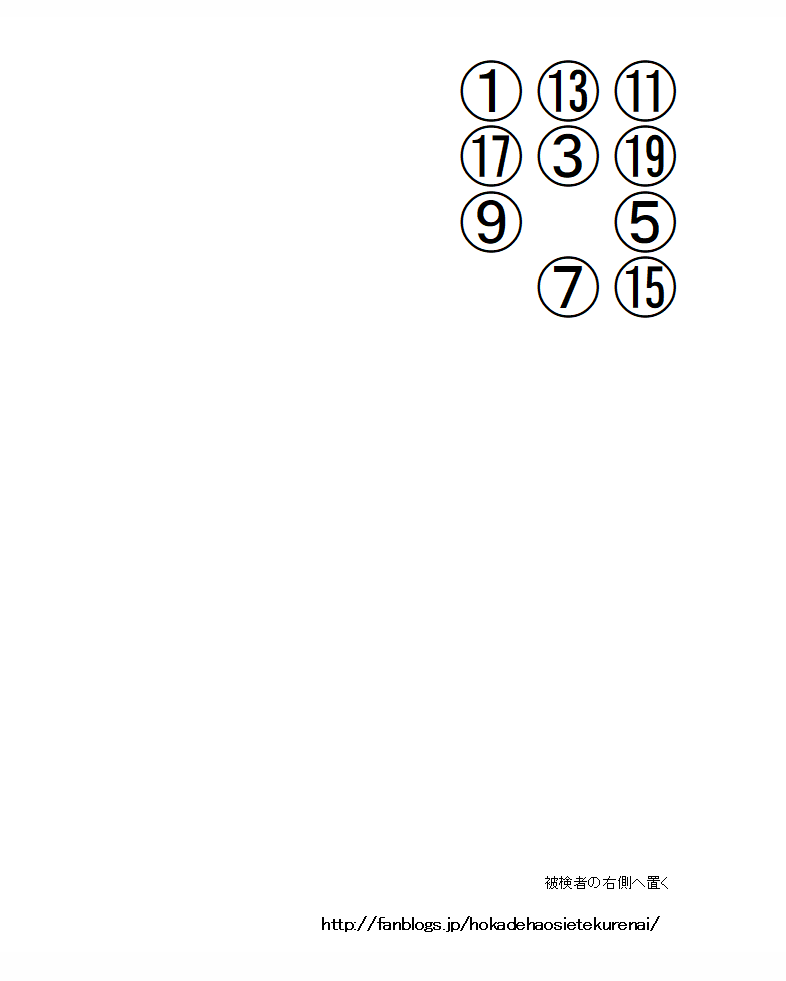

唾液ってどこから出るの?

唾液を沢山だすには?

①唾液腺の場所を手で押して圧迫します。または、ぐるぐると回すように押して唾液腺を刺激します。

②言葉を発声します。特に、「た行」を繰り返し発声すると唾液が分泌されやすいと言われています。「たたたたた」でもいいですし、「たちつてと」でもいいです。

③舌を意識的に動かします。

④食事の時によく噛みましょう。梅干しなどの唾液を分泌しやすい物を食べる事も効果的です。

唾液についての豆知識

唾液は1日に1,000~1,500㎖ほど分泌されています。

安静にしている時は、1分間に0.3~0.4㎖

刺激が入った時には、1分間に1~2㎖

の唾液が分泌されています。

みがいた感がワカル【ディノベートデンタルホワイトプロ】

いかがだったでしょうか?

唾液は上手く話すためにも、美味しく食べるためにも、口の健康のためにも非常に大切な作用をもっています。

唾液が減ることで話しにくくなったり、食べ物の味が美味しく感じなくなったり、虫歯になりやすくなったりします。

そうならないためにも、このページでお話しした内容を頭の片隅にでも覚えておいて頂ければ、きっといつかは役に立つはずです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

他のページでも病気や予防方法、訓練方法などを書いているので、お時間がある方は読んでいただけると嬉しいです

それではまた。

桃の助でした

ブログランキング参加中です。もしよければクリックしてください。活動の励みになります

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/7454591

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック