2018年10月19日

障がい児の就学時に起こる問題について

皆さんこんにちは!

当サイトを運営している桃の助です!

10月になると年長さんはあと半年もすれば小学生になります。

夏頃から障がい児の就学前相談があっていると思います。

私の場合も、保護者さんから就学後はどういったクラスで過ごす方がいいのかと相談があります。

そこで本日は、障がいを持ったお子さんの就学時に気をつけたい事についてお話ししたいと思います。

スポンサード リンク

スポンサード リンク

まず、気をつけたい事として、皆と一緒に集団生活が送れるかどうかという事です。

5、6歳頃になると、相手のことを少しずつ尊重できるようになってきます。

しかし、障がいをもったお子さんの中には、相手がどう思っているか判断しづらいお子さんもいます。

良い事と悪い事は頭では分かっているのに、いざ行動をすると自分の意思が全面に出てしまうこともあります。

そういった場合、周りのお子さんが成長していく中で、一人だけやや浮いた存在になりかねません。

1年生や2年生くらいまでは比較的お友達との関係も何とかうまくやれることも多いですが、3年生、4年生になると徐々に友たちとのトラブルも増えてきます。

そういった場合には、学校の先生との密な情報共有が大切になってきます。

トラブルがあった場合、学校の先生は当人たちに事実関係を聴取すると思います。

パパママはその情報をもとに子どもに対して、何がいけなかったのか、どうすればよかったのか、といった内容をフィードバックしてあげる必要があります。

そういった経験を経て少しずつではあると思いますが、どういった行動をすれば適切なのか徐々に学んでいくことでしょう。

2番目に、集中して授業を聞くことができるかという事が挙げられます。

保育園や幼稚園とは異なり、本格的な授業が開始されます。

年中、年長になると就学期へ向けた取り組みもされていきますが、小学校に入ると勉強の時間は大幅に増えます。

その際に、前を向いてしっかりと先生の話を聞くことがとても大切になってきます。

授業中、席に静かに座っていることが苦手なお子さんもいます。

先生が説明している最中に、「なんで?」「違うでしょう!」なんて説明をさえぎってしまうお子さんもいます。

また、一見してしっかりと聞いているように見えるお子さんでも、じっくり観察すると廊下を見ていたり、先生の方を向いていても理解できていなかったりと様々な様子が観察されます。

もし、授業中の先生の話を聞いていないと、学業に支障がでてくるはずです。

そういった教室の大人数での学習で集中できない場合は、支援クラスなどで個別の指導を受ける対象になるかもしれません。

親御さんの中には、支援クラスや特別学級などに我が子を入れる事に抵抗がある方もいるかもしれません。

実際、私の担当していた保護者さんにも頑なに拒否されたケースもありました。

しかし、本当に我が子の事を考えると、支援クラスや特別学級に通わせる事は悪い事ではないと思います。

通常クラスの授業では、周りの生徒にも合わせなくてはいけないので、そのお子さん一人に十分に対応する事はできません。

しかし、支援クラスや特別学級では個別に近い形をとっているので、比較的十分な、かつその子に合った対応をとれる事と思います。

障がいを持ったお子さんで特にみられるのが、授業についていけないという問題です。

私は保護者さんに常にお伝えしているのですが、言語面の障がいを持ったお子さんの学業面のフォローは親御さんがする必要があり、かつとてもハードになるという事です。

考えてみて下さい。

もし、授業中にあまり習得できずに家に帰ってきたとします。

その日に学んだ内容の宿題をしなくてはいけません。

その子は習得できていないので、親御さんが一からマンツーマンで教えなおす必要があることでしょう。

また、そういったお子さんは、習得までにも時間がかかる場合が多いので、帰宅してからの多くの時間を宿題や復習の時間にとられます。

なので、通常のクラスに通わせようと考えている親御さんは、そういった学業のフォローを毎日多くの時間費やす覚悟が必要です。

私は今まで障がいを持ったお子さんの個別訓練を行ってきました。

それ以外にも保育園、幼稚園、小学校への訪問も何度も行っています。

その中でも、上に書いた3点については特によく考えなくてはいけない視点だと思います。

もし、これから普通クラスにするか、支援クラスや特別学級にするか検討されている方は、参考にして頂ければ幸いです。

この他にも色々な記事を書いているので、読んで頂けると嬉しいです!

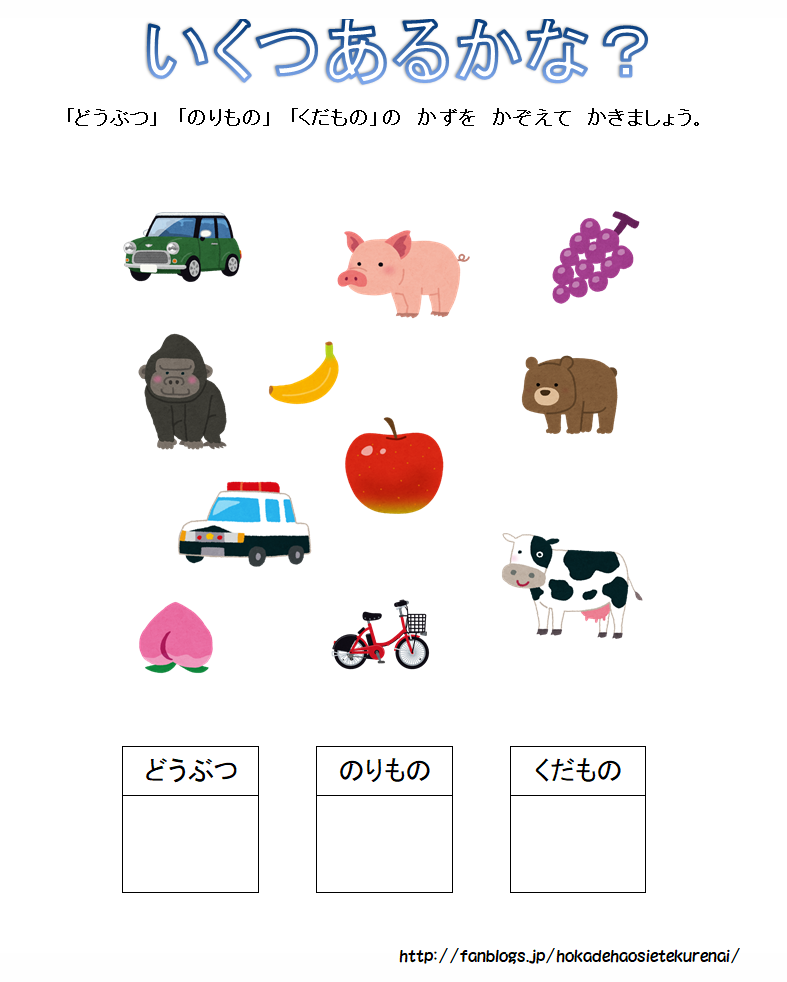

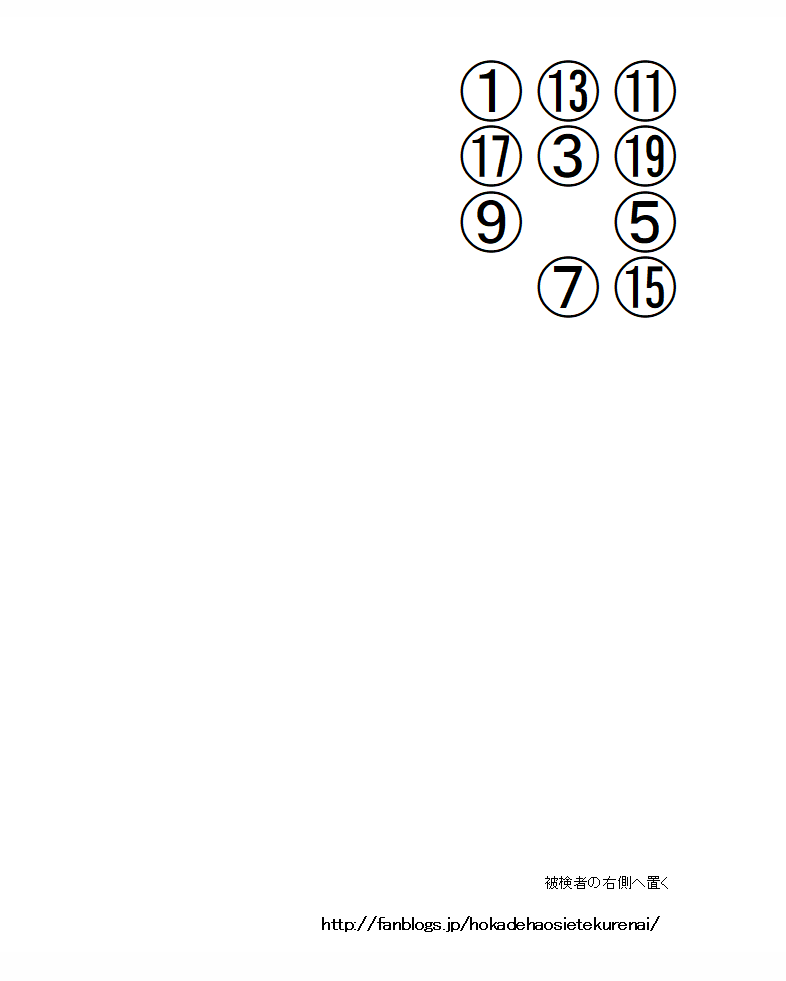

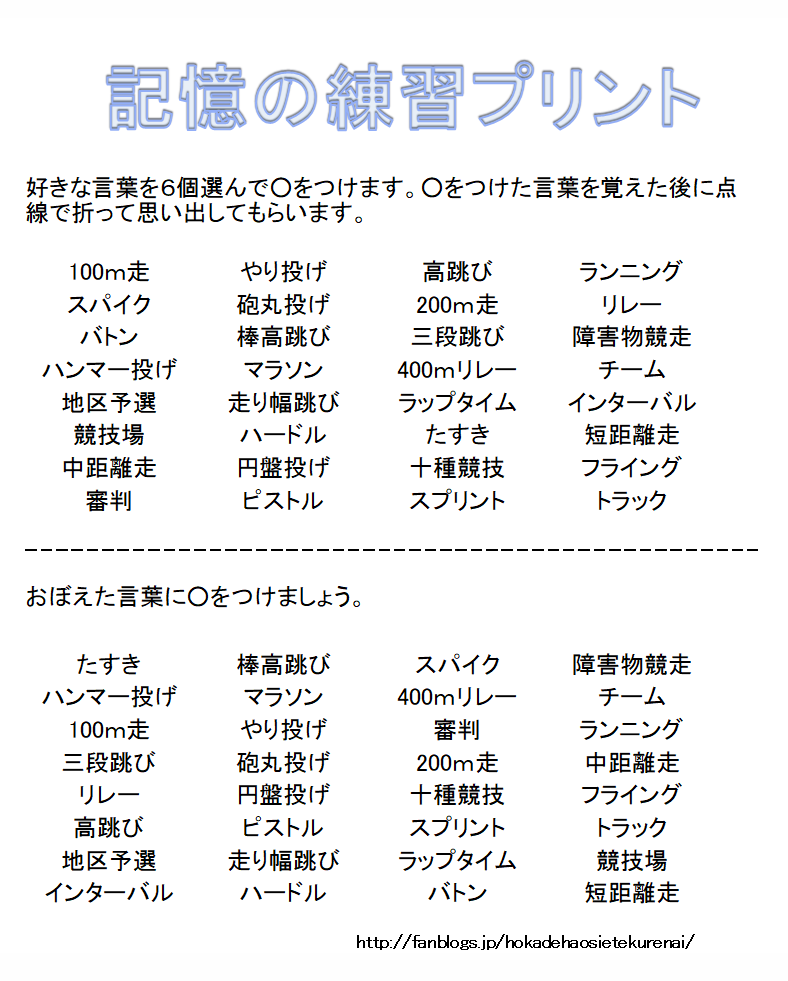

その他の子どもの知育教材についてはこちらから↓↓↓

・子どもの知育教材

赤ちゃん・子どもの病気についてはこちらから↓↓↓

・子どもの病気

赤ちゃん・子どもの発達についてはこちらから↓↓↓

・子どもの発達

それではまた!

桃の助でした!

ブログランキング参加中です。クリックをお願いします。

スポンサード リンク

スポンサード リンク

当サイトを運営している桃の助です!

10月になると年長さんはあと半年もすれば小学生になります。

夏頃から障がい児の就学前相談があっていると思います。

私の場合も、保護者さんから就学後はどういったクラスで過ごす方がいいのかと相談があります。

そこで本日は、障がいを持ったお子さんの就学時に気をつけたい事についてお話ししたいと思います。

集団生活

まず、気をつけたい事として、皆と一緒に集団生活が送れるかどうかという事です。

5、6歳頃になると、相手のことを少しずつ尊重できるようになってきます。

しかし、障がいをもったお子さんの中には、相手がどう思っているか判断しづらいお子さんもいます。

良い事と悪い事は頭では分かっているのに、いざ行動をすると自分の意思が全面に出てしまうこともあります。

そういった場合、周りのお子さんが成長していく中で、一人だけやや浮いた存在になりかねません。

1年生や2年生くらいまでは比較的お友達との関係も何とかうまくやれることも多いですが、3年生、4年生になると徐々に友たちとのトラブルも増えてきます。

そういった場合には、学校の先生との密な情報共有が大切になってきます。

トラブルがあった場合、学校の先生は当人たちに事実関係を聴取すると思います。

パパママはその情報をもとに子どもに対して、何がいけなかったのか、どうすればよかったのか、といった内容をフィードバックしてあげる必要があります。

そういった経験を経て少しずつではあると思いますが、どういった行動をすれば適切なのか徐々に学んでいくことでしょう。

授業態度

2番目に、集中して授業を聞くことができるかという事が挙げられます。

保育園や幼稚園とは異なり、本格的な授業が開始されます。

年中、年長になると就学期へ向けた取り組みもされていきますが、小学校に入ると勉強の時間は大幅に増えます。

その際に、前を向いてしっかりと先生の話を聞くことがとても大切になってきます。

授業中、席に静かに座っていることが苦手なお子さんもいます。

先生が説明している最中に、「なんで?」「違うでしょう!」なんて説明をさえぎってしまうお子さんもいます。

また、一見してしっかりと聞いているように見えるお子さんでも、じっくり観察すると廊下を見ていたり、先生の方を向いていても理解できていなかったりと様々な様子が観察されます。

もし、授業中の先生の話を聞いていないと、学業に支障がでてくるはずです。

そういった教室の大人数での学習で集中できない場合は、支援クラスなどで個別の指導を受ける対象になるかもしれません。

親御さんの中には、支援クラスや特別学級などに我が子を入れる事に抵抗がある方もいるかもしれません。

実際、私の担当していた保護者さんにも頑なに拒否されたケースもありました。

しかし、本当に我が子の事を考えると、支援クラスや特別学級に通わせる事は悪い事ではないと思います。

通常クラスの授業では、周りの生徒にも合わせなくてはいけないので、そのお子さん一人に十分に対応する事はできません。

しかし、支援クラスや特別学級では個別に近い形をとっているので、比較的十分な、かつその子に合った対応をとれる事と思います。

学業の問題

障がいを持ったお子さんで特にみられるのが、授業についていけないという問題です。

私は保護者さんに常にお伝えしているのですが、言語面の障がいを持ったお子さんの学業面のフォローは親御さんがする必要があり、かつとてもハードになるという事です。

考えてみて下さい。

もし、授業中にあまり習得できずに家に帰ってきたとします。

その日に学んだ内容の宿題をしなくてはいけません。

その子は習得できていないので、親御さんが一からマンツーマンで教えなおす必要があることでしょう。

また、そういったお子さんは、習得までにも時間がかかる場合が多いので、帰宅してからの多くの時間を宿題や復習の時間にとられます。

なので、通常のクラスに通わせようと考えている親御さんは、そういった学業のフォローを毎日多くの時間費やす覚悟が必要です。

おわりに

私は今まで障がいを持ったお子さんの個別訓練を行ってきました。

それ以外にも保育園、幼稚園、小学校への訪問も何度も行っています。

その中でも、上に書いた3点については特によく考えなくてはいけない視点だと思います。

もし、これから普通クラスにするか、支援クラスや特別学級にするか検討されている方は、参考にして頂ければ幸いです。

この他にも色々な記事を書いているので、読んで頂けると嬉しいです!

その他の子どもの知育教材についてはこちらから↓↓↓

・子どもの知育教材

赤ちゃん・子どもの病気についてはこちらから↓↓↓

・子どもの病気

赤ちゃん・子どもの発達についてはこちらから↓↓↓

・子どもの発達

それではまた!

桃の助でした!

ブログランキング参加中です。クリックをお願いします。

【このカテゴリーの最新記事】

-

no image

-

no image

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/8213731

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック