新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2021年01月27日

直列と並列は、まず電流だけ知っておけば大丈夫!

こんにちは、YOSHIOです。

今回はオームの法則編の4回目、直列回路と並列回路の違いです。

前回で特徴をつかんだオームの法則。

利用される問題は、

直列回路や並列回路での状態です。

では、計算練習に入る前に、

回路が異なると、

電流や電圧にどのような違いがあるかを

まとめておきます。

ただ、いきなり

電圧・電圧・抵抗の全てを押さえるのは、

正直ゴチャゴチャします。

そこで、まずは、

電流だけを知っておけば大丈夫です。

その理由は、のちほど。

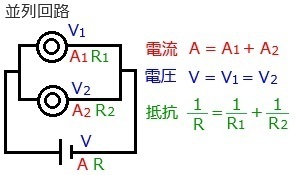

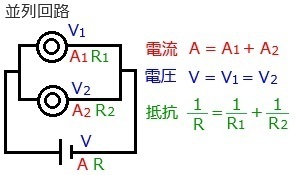

ここからは、直列回路と並列回路に分けて、

電流や電圧の関係を

動画で説明させてください。

※ ブログの続きは、動画を見終わった後で、

目を通すことをおすすめします。

まずは、電流がイメージしやすいです。

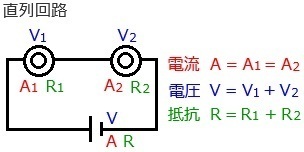

直列回路は枝分かれしないので、

どの地点でも電流の強さは同じです。

並列回路は枝分かれした地点を全て通るので、

各地点の電流の和が必要です。

では、電圧はどう覚えればよいか?

電流の関係を、

直列回路と並列回路で逆にしただけです。

直列回路は、各地点の電圧の和で、

並列回路は、電圧の強さが同じです。

これが、電圧の説明を後回しにした理由です。

覚えにくい場合は、

理屈は抜きに、関係だけは覚えておきましょう。

あれ?抵抗は?

…仲間外れにしたい訳ではないんですよ。

でも、まずは、電流と電圧だけ十分です。

というよりも、

電流と電圧の関係を間違えないように

覚えることが重要です。

(…というよりも、分数は嫌という子が多い…。)

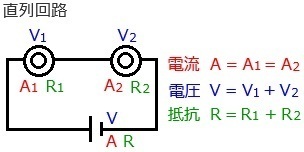

では、直列回路と並列回路の違いのポイントは3つ。

① 直列回路の電流:どの地点も同じ大きさ

② 並列回路の電流:各地点の和

③ 電圧の考え方は、電流の関係を逆にする

前回のオームの法則と、

今回の回路によるポイントで、

次回のオームの法則の計算を

説明します。

計算すればよいだけでなく、

何だか押さえるポイントが

多いですよね。

焦らずに、ポイントの押さえ忘れがないよう、

ゆっくり進めていきましょう。

回路の違いによるポイントに注意して、

直列回路と並列回路の違い、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

今回はオームの法則編の4回目、直列回路と並列回路の違いです。

前回で特徴をつかんだオームの法則。

利用される問題は、

直列回路や並列回路での状態です。

では、計算練習に入る前に、

回路が異なると、

電流や電圧にどのような違いがあるかを

まとめておきます。

ただ、いきなり

電圧・電圧・抵抗の全てを押さえるのは、

正直ゴチャゴチャします。

そこで、まずは、

電流だけを知っておけば大丈夫です。

その理由は、のちほど。

ここからは、直列回路と並列回路に分けて、

電流や電圧の関係を

動画で説明させてください。

※ ブログの続きは、動画を見終わった後で、

目を通すことをおすすめします。

まずは、電流がイメージしやすいです。

直列回路は枝分かれしないので、

どの地点でも電流の強さは同じです。

並列回路は枝分かれした地点を全て通るので、

各地点の電流の和が必要です。

では、電圧はどう覚えればよいか?

電流の関係を、

直列回路と並列回路で逆にしただけです。

直列回路は、各地点の電圧の和で、

並列回路は、電圧の強さが同じです。

これが、電圧の説明を後回しにした理由です。

覚えにくい場合は、

理屈は抜きに、関係だけは覚えておきましょう。

あれ?抵抗は?

…仲間外れにしたい訳ではないんですよ。

でも、まずは、電流と電圧だけ十分です。

というよりも、

電流と電圧の関係を間違えないように

覚えることが重要です。

(…というよりも、分数は嫌という子が多い…。)

では、直列回路と並列回路の違いのポイントは3つ。

① 直列回路の電流:どの地点も同じ大きさ

② 並列回路の電流:各地点の和

③ 電圧の考え方は、電流の関係を逆にする

前回のオームの法則と、

今回の回路によるポイントで、

次回のオームの法則の計算を

説明します。

計算すればよいだけでなく、

何だか押さえるポイントが

多いですよね。

焦らずに、ポイントの押さえ忘れがないよう、

ゆっくり進めていきましょう。

回路の違いによるポイントに注意して、

直列回路と並列回路の違い、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

【このカテゴリーの最新記事】

-

no image

オームの計算は、条件を2つそろえるだけ!

こんにちは、YOSHIOです。

今回はオームの法則編の3回目、オームの法則・基本計算です。

今回から本格的に電気の計算です。

前回ブログで扱ったオームの法則を駆使して、

計算のコツをつかんでいきます。

その基本編なので、

肩に力を入れなくて大丈夫ですからね。

まずは、前回の復習。

オームの法則とは、

電流・電圧・抵抗の関係を式に表したものです。

関係式は、

の3種類を使い分けていきます。

ここで、実際に3つの例題を使って

説明していきますが、

以前に説明しました動画を利用して、

オームの法則による計算を解説していきます。

ブログの続きは、動画を見終わった後で、

目を通すことをおすすめします。

例1)下図の回路で、電流3Aが流れて、

抵抗4Ωがかかる時の電圧Vの値を求めよ。

例2)下図の回路で、電流3Aが流れて、

電圧12Vがかかる時の抵抗Ωの値を求めよ。

例3)下図の回路で、抵抗4Ω、電圧12Vが

かかる時の電流Aの値を求めよ。

動画にもありましたが、

いきなり「計算しよう!」なんて、

考えないことが大切です。

電流・電圧・抵抗の3つのうち、

2つ分かっていれば、計算できますからね。

そのためには、よく文章を読んで、

条件の読み落としがないことが重要です。

では、オームの法則・基本計算のポイントは2つ。

① 文章中の数値を単位を付けて図に書き込む

② オームの法則は必ず条件を2つそろえる

あまり肩の力は入れなくて

大丈夫ですからね。

まずは、各地点で

電流・電圧・抵抗のうち、

2つそろっていれば計算できます。

回路図に書き込むことで、

より条件が見やすくなってきますからね。

条件の見落としがないように、

オームの法則・基本計算、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

今回はオームの法則編の3回目、オームの法則・基本計算です。

今回から本格的に電気の計算です。

前回ブログで扱ったオームの法則を駆使して、

計算のコツをつかんでいきます。

その基本編なので、

肩に力を入れなくて大丈夫ですからね。

まずは、前回の復習。

オームの法則とは、

電流・電圧・抵抗の関係を式に表したものです。

関係式は、

の3種類を使い分けていきます。

ここで、実際に3つの例題を使って

説明していきますが、

以前に説明しました動画を利用して、

オームの法則による計算を解説していきます。

ブログの続きは、動画を見終わった後で、

目を通すことをおすすめします。

例1)下図の回路で、電流3Aが流れて、

抵抗4Ωがかかる時の電圧Vの値を求めよ。

例2)下図の回路で、電流3Aが流れて、

電圧12Vがかかる時の抵抗Ωの値を求めよ。

例3)下図の回路で、抵抗4Ω、電圧12Vが

かかる時の電流Aの値を求めよ。

動画にもありましたが、

いきなり「計算しよう!」なんて、

考えないことが大切です。

電流・電圧・抵抗の3つのうち、

2つ分かっていれば、計算できますからね。

そのためには、よく文章を読んで、

条件の読み落としがないことが重要です。

では、オームの法則・基本計算のポイントは2つ。

① 文章中の数値を単位を付けて図に書き込む

② オームの法則は必ず条件を2つそろえる

あまり肩の力は入れなくて

大丈夫ですからね。

まずは、各地点で

電流・電圧・抵抗のうち、

2つそろっていれば計算できます。

回路図に書き込むことで、

より条件が見やすくなってきますからね。

条件の見落としがないように、

オームの法則・基本計算、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

2021年01月22日

オウムじゃないよ、オームだよ。

こんにちは、YOSHIOです。

今回はオームの法則編の2回目、オームの法則です。

電流や電圧の計算をするためには、

計算公式が必要です。

そこで、今回は計算公式を中心に説明し、

次回から例題を使った計算方法を

まとめていきますね。

…その前に、

オームの法則とは?

オームの法則とは、

電流・電圧・抵抗の関係を式に表したものです。

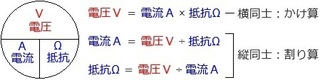

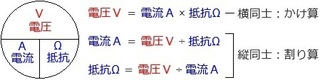

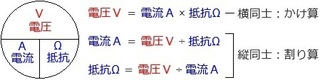

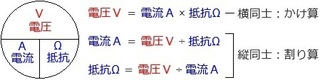

関係式は、

電圧V = 電流A × 抵抗Ω

電流A = 電圧V ÷ 抵抗Ω

抵抗Ω = 電圧V ÷ 電流A

の3種類があります。

…まず覚える気が湧きません。

教科書などでも、

実際にこの3式を覚えるような

流れになっていますが…。

そこで、下図を参考に覚えてみてください。

上の3式と同じようにまとめてみました。

電圧だけ赤字にしたのは、理由があります。

覚えるのは、図の左側の〇だけです。

そこで、計算する時に、

電流と抵抗は隣同士なので、

同じ青色で統一しました。

言いかえると、同じ色同士はかけ算です。

電圧は、位置が違います。

位置が違う電圧を使う時は、割り算です。

その区別をするために、

電圧だけ赤字にしました。

使うものに合わせて、

かけ算・割り算を使い分けることが

練習問題を解く時の大きなポイントです。

では、オームの法則のポイントは3つ。

① オームの法則は電流・電圧・抵抗の関係式

② 電流と抵抗はかけ算

③ 電圧を使う時だけ割り算

短いですが、今回はここまでです。

計算練習に入る前に重要なことは、

公式を間違いなく覚えることです。

中途半端に覚えたことで、

覚え間違いすることは、とても危険です。

なので、今回はオームの法則を

覚えるだけに留めて、

次回から本格的に計算練習に入ります。

基本から応用まで使用するので、

しっかり覚えてくださいね。

かけ算・割り算のポイントを外さないように、

オームの法則、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

今回はオームの法則編の2回目、オームの法則です。

電流や電圧の計算をするためには、

計算公式が必要です。

そこで、今回は計算公式を中心に説明し、

次回から例題を使った計算方法を

まとめていきますね。

…その前に、

オームの法則とは?

オームの法則とは、

電流・電圧・抵抗の関係を式に表したものです。

関係式は、

電圧V = 電流A × 抵抗Ω

電流A = 電圧V ÷ 抵抗Ω

抵抗Ω = 電圧V ÷ 電流A

の3種類があります。

…まず覚える気が湧きません。

教科書などでも、

実際にこの3式を覚えるような

流れになっていますが…。

そこで、下図を参考に覚えてみてください。

上の3式と同じようにまとめてみました。

電圧だけ赤字にしたのは、理由があります。

覚えるのは、図の左側の〇だけです。

そこで、計算する時に、

電流と抵抗は隣同士なので、

同じ青色で統一しました。

言いかえると、同じ色同士はかけ算です。

電圧は、位置が違います。

位置が違う電圧を使う時は、割り算です。

その区別をするために、

電圧だけ赤字にしました。

使うものに合わせて、

かけ算・割り算を使い分けることが

練習問題を解く時の大きなポイントです。

では、オームの法則のポイントは3つ。

① オームの法則は電流・電圧・抵抗の関係式

② 電流と抵抗はかけ算

③ 電圧を使う時だけ割り算

短いですが、今回はここまでです。

計算練習に入る前に重要なことは、

公式を間違いなく覚えることです。

中途半端に覚えたことで、

覚え間違いすることは、とても危険です。

なので、今回はオームの法則を

覚えるだけに留めて、

次回から本格的に計算練習に入ります。

基本から応用まで使用するので、

しっかり覚えてくださいね。

かけ算・割り算のポイントを外さないように、

オームの法則、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

電流と電圧、また比例!?

こんにちは、YOSHIOです。

今回から電気分野・オームの法則編のスタートです。

その1回目、電流と電圧の関係です。

ついに、電気の計算分野です。

前回ブログでもお伝えしたように、

必要に応じて動画を交えながら、

説明していきます。

今回は、本格的に電気の計算を

スタートさせていく前に、

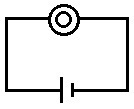

電流と電圧の関係を知っておきましょう。

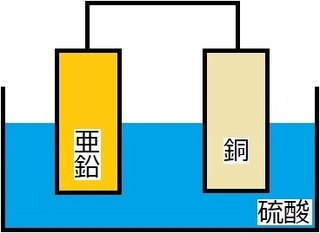

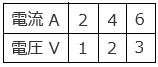

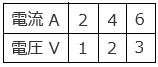

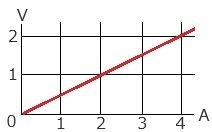

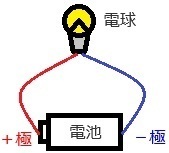

上図の回路で、電流と電圧を調べたところ、

下表のようになったとします。

表から気づいた方もいると思いますが、

電流と電圧の関係は、比例関係です。

…どうも中学理科の計算は、

比例関係がからみますね。

・密度計算(中1)

・地震計算(中1)

・銅やマグネシウムの質量計算(中2)

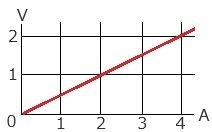

…さて、先ほどの表をグラフにすると、

下のようになります。

比例関係のグラフは、

原点を通る直線であること

が大きな特徴です。

電流と電圧で見られる特徴でもあることを

覚えておきましょう。

では、電流と電圧の関係のポイントは2つ。

① 電流と電圧は比例関係

② 比例のグラフは原点を通る直線

今回は基本を押さえるには、

これで十分です。

この比例関係を押さえておくことで、

次回のオームの法則に大きな力になります。

1つのポイントを押さえるだけで十分なので、

電流と電圧の関係、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

今回から電気分野・オームの法則編のスタートです。

その1回目、電流と電圧の関係です。

ついに、電気の計算分野です。

前回ブログでもお伝えしたように、

必要に応じて動画を交えながら、

説明していきます。

今回は、本格的に電気の計算を

スタートさせていく前に、

電流と電圧の関係を知っておきましょう。

上図の回路で、電流と電圧を調べたところ、

下表のようになったとします。

表から気づいた方もいると思いますが、

電流と電圧の関係は、比例関係です。

…どうも中学理科の計算は、

比例関係がからみますね。

・密度計算(中1)

・地震計算(中1)

・銅やマグネシウムの質量計算(中2)

…さて、先ほどの表をグラフにすると、

下のようになります。

比例関係のグラフは、

原点を通る直線であること

が大きな特徴です。

電流と電圧で見られる特徴でもあることを

覚えておきましょう。

では、電流と電圧の関係のポイントは2つ。

① 電流と電圧は比例関係

② 比例のグラフは原点を通る直線

今回は基本を押さえるには、

これで十分です。

この比例関係を押さえておくことで、

次回のオームの法則に大きな力になります。

1つのポイントを押さえるだけで十分なので、

電流と電圧の関係、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

2021年01月21日

ブレイクではなく、電気の進め方についてです。

こんにちは、YOSHIOです。

いつも当ブログをご利用くださり、

ありがとうございます!!

今回は、次回からスタートする

電気の計算分野に当たる

オームの法則編

の進め方について説明していきます。

2021年1月14日のブログ

「ブレイク…というより、困ったこと。」

でもお伝えしましたが、

電気の計算はブログだけでは、

分かりやすく伝えるのに限界があると

感じていました。

ようやく、その方法に

メドが立ちそうです。

お待ちいただいていた方、

時間を要してすみません…。

で、次回からのオームの法則編は、

ブログだけでなく、

動画説明も交えて

アップを予定しています。

動画アップについては、

YouTubeを利用します。

有料動画ではなく、

期間限定でもなく、

誰でも見たい時に、

見たいだけ利用できるようにします。

…で、

1月に入ってからブログの

アップ回数が少なくなっていることに

気づかれている方が多いと思います。

その理由は、

動画作成を並行して行っているため、

以前にもお伝えした通り、

どうしても時間がかかってしまっているからです。

何とか頑張って、

早いうちにアップできるように

準備を進めて参りますので、

もうしばしお待ちください。

よろしくお願いします!!

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

いつも当ブログをご利用くださり、

ありがとうございます!!

今回は、次回からスタートする

電気の計算分野に当たる

オームの法則編

の進め方について説明していきます。

2021年1月14日のブログ

「ブレイク…というより、困ったこと。」

でもお伝えしましたが、

電気の計算はブログだけでは、

分かりやすく伝えるのに限界があると

感じていました。

ようやく、その方法に

メドが立ちそうです。

お待ちいただいていた方、

時間を要してすみません…。

で、次回からのオームの法則編は、

ブログだけでなく、

動画説明も交えて

アップを予定しています。

動画アップについては、

YouTubeを利用します。

有料動画ではなく、

期間限定でもなく、

誰でも見たい時に、

見たいだけ利用できるようにします。

…で、

1月に入ってからブログの

アップ回数が少なくなっていることに

気づかれている方が多いと思います。

その理由は、

動画作成を並行して行っているため、

以前にもお伝えした通り、

どうしても時間がかかってしまっているからです。

何とか頑張って、

早いうちにアップできるように

準備を進めて参りますので、

もうしばしお待ちください。

よろしくお願いします!!

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

2021年01月19日

電気の強さは計測しないと分からない…。<電圧編>

こんにちは、YOSHIOです。

今回は電気・回路編の4回目、電圧計の使い方です。

前回の電流計に続いて、

電圧計の

接続や計測の方法を説明していきましょう。

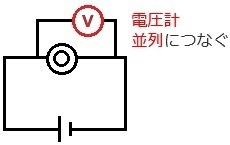

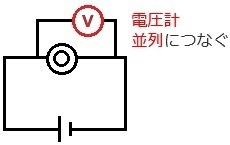

・電圧計の接続

電圧計は、電球や抵抗器にかかる電圧の強さを計測します。

そのため、回路には並列につなぎます。

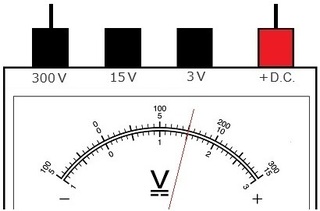

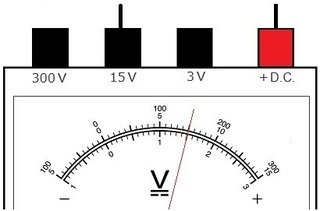

・電圧計の計測方法(目盛りの読み方)

電流計と同じように、

目盛りの読み方は、端子の接続に左右されます。

ちなみに、図の右に当たる赤い端子が+端子です。

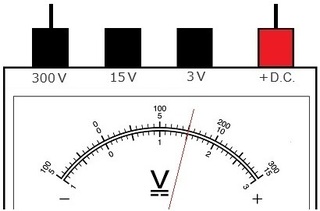

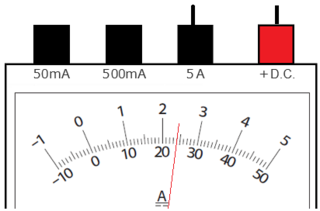

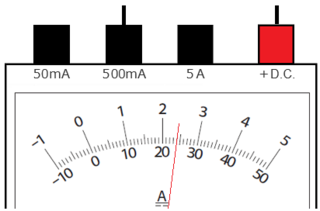

ここでは、2つの例を挙げます。

例1)黒の300V端子に接続した場合

300V端子に接続したので、

上段の数値を使って目盛りを読みます。

1目盛りが10なので、

この場合は、150Vです。

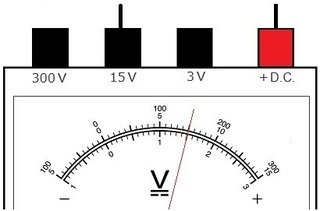

例2)黒の15V端子に接続した場合

15V端子に接続しているので、

中段の数値を使って読みましょう。

1目盛りが0.5に変わることに注意して、

この場合は、7.5Vです。

2つの例から、

電圧計は電流計と違って、

接続端子によって読むべき目盛りが変わります。

・300V端子 → 上段の目盛り

・15V端子 → 中段の目盛り

・3V端子 → 下段の目盛り

1目盛り分の大きさには十分注意して、

目盛りを読む練習をしましょう。

では、電圧計の使い方のポイントは3つ。

① 電圧計は並列につなぐ

② 目盛りは接続端子に合わせて読み分け

③ 単位はVのみ

電流計とはポイントが少し違いますが、

接続端子に注意していくだけで、

目盛りの読み方の負担は減らせますからね。

これで、回路編の基本は終了です。

いつも長丁場お付き合いくださり、

本当にお疲れさまでした!!

次回は、いったんブレイクをはさみますね。

電流計との違いに注意して、

電圧計の使い方、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

今回は電気・回路編の4回目、電圧計の使い方です。

前回の電流計に続いて、

電圧計の

接続や計測の方法を説明していきましょう。

・電圧計の接続

電圧計は、電球や抵抗器にかかる電圧の強さを計測します。

そのため、回路には並列につなぎます。

・電圧計の計測方法(目盛りの読み方)

電流計と同じように、

目盛りの読み方は、端子の接続に左右されます。

ちなみに、図の右に当たる赤い端子が+端子です。

ここでは、2つの例を挙げます。

例1)黒の300V端子に接続した場合

300V端子に接続したので、

上段の数値を使って目盛りを読みます。

1目盛りが10なので、

この場合は、150Vです。

例2)黒の15V端子に接続した場合

15V端子に接続しているので、

中段の数値を使って読みましょう。

1目盛りが0.5に変わることに注意して、

この場合は、7.5Vです。

2つの例から、

電圧計は電流計と違って、

接続端子によって読むべき目盛りが変わります。

・300V端子 → 上段の目盛り

・15V端子 → 中段の目盛り

・3V端子 → 下段の目盛り

1目盛り分の大きさには十分注意して、

目盛りを読む練習をしましょう。

では、電圧計の使い方のポイントは3つ。

① 電圧計は並列につなぐ

② 目盛りは接続端子に合わせて読み分け

③ 単位はVのみ

電流計とはポイントが少し違いますが、

接続端子に注意していくだけで、

目盛りの読み方の負担は減らせますからね。

これで、回路編の基本は終了です。

いつも長丁場お付き合いくださり、

本当にお疲れさまでした!!

次回は、いったんブレイクをはさみますね。

電流計との違いに注意して、

電圧計の使い方、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

電気の強さは計測しないと分からない…。<電流編>

こんにちは、YOSHIOです。

今回は電気・回路編の3回目、電流計の使い方です。

電流や電圧は見た目に分からないため、

専門の器具で計測する必要があります。

そこで、今回は電流計の

接続や計測の方法を説明していきましょう。

・電流計の接続

電流計は、回路に流れる電流の強さを計測します。

そのため、回路には直列につなぎます。

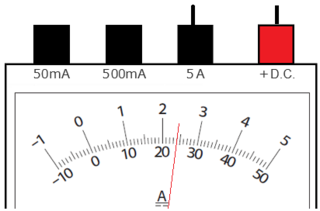

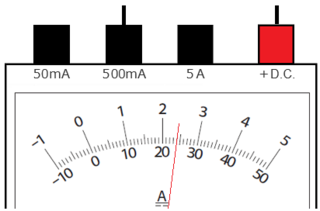

・電流計の計測方法(目盛りの読み方)

目盛りの読み方は、端子の接続に左右されます。

ちなみに、図の右に当たる赤い端子が+端子です。

ここでは、2つの例を挙げます。

電流計の目盛りは

上段と下段に2種類出てきますが、

基本的に上段のみで解決します。

例1)黒の5A端子に接続した場合

5A端子に接続したので、

上段の数値を使って目盛りを読みます。

1目盛りが0.1なので、

この場合は、2.4です。

単位は、接続端子の単位に合わせると、

答えは、2.4Aです。

例2)黒の500mA端子に接続した場合

500mA端子に接続しましたが、

上段目盛りの数値を100倍するだけで

目盛りを読めます。

上段の目盛りで読むと、2.4。

2.4を100倍して、240になります。

ただし、接続端子の単位がmAなので、

答えは、240mAです。

※ 補足として、

1A = 1000mA です。

では、電流計の使い方のポイントは3つ。

① 電流計は直列につなぐ

② 目盛りは上段数値を読むだけ

③ 単位は接続端子に合わせる

器具を使った実験は楽しくても、

テストや問題となると話は別ですよね。

電流計は上段数値を

・そのまま読む

・端子に合わせて10倍、100倍する

必要があることには注意しましょう。

接続端子の数値と単位に注意して、

電流計の使い方、頑張ってみませんか?

※ 次回は、電圧計を扱います。

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

今回は電気・回路編の3回目、電流計の使い方です。

電流や電圧は見た目に分からないため、

専門の器具で計測する必要があります。

そこで、今回は電流計の

接続や計測の方法を説明していきましょう。

・電流計の接続

電流計は、回路に流れる電流の強さを計測します。

そのため、回路には直列につなぎます。

・電流計の計測方法(目盛りの読み方)

目盛りの読み方は、端子の接続に左右されます。

ちなみに、図の右に当たる赤い端子が+端子です。

ここでは、2つの例を挙げます。

電流計の目盛りは

上段と下段に2種類出てきますが、

基本的に上段のみで解決します。

例1)黒の5A端子に接続した場合

5A端子に接続したので、

上段の数値を使って目盛りを読みます。

1目盛りが0.1なので、

この場合は、2.4です。

単位は、接続端子の単位に合わせると、

答えは、2.4Aです。

例2)黒の500mA端子に接続した場合

500mA端子に接続しましたが、

上段目盛りの数値を100倍するだけで

目盛りを読めます。

上段の目盛りで読むと、2.4。

2.4を100倍して、240になります。

ただし、接続端子の単位がmAなので、

答えは、240mAです。

※ 補足として、

1A = 1000mA です。

では、電流計の使い方のポイントは3つ。

① 電流計は直列につなぐ

② 目盛りは上段数値を読むだけ

③ 単位は接続端子に合わせる

器具を使った実験は楽しくても、

テストや問題となると話は別ですよね。

電流計は上段数値を

・そのまま読む

・端子に合わせて10倍、100倍する

必要があることには注意しましょう。

接続端子の数値と単位に注意して、

電流計の使い方、頑張ってみませんか?

※ 次回は、電圧計を扱います。

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

2021年01月16日

電気もやっぱり、記号がお好き!

こんにちは、YOSHIOです。

今回は電気・回路編の2回目、電気記号と回路図です。

中2理科では多くの記号を学習しました。

元素記号・化学式・天気記号と、

中2理科の特徴でもあります。

今回の電気についても、

記号が出てきます。

記号とその使い方を説明していきましょう。

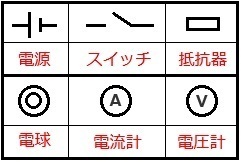

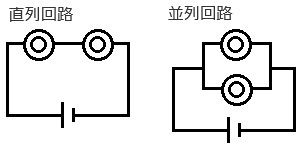

早速ですが、

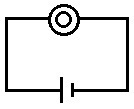

電気には下のような記号があります。

これらの記号を、電気用図記号といいます。

基本的には、名前と記号を覚えるだけですが、

電池に関しては、縦線が長い方が+極です。

この記号には、

を

で表す役割があります。

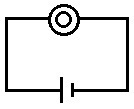

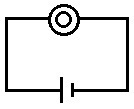

上図のように、

電流の通り道を表した図を、回路図といいます。

そして、電流の通り道を、回路といいます。

回路図を描く時は、

定規を使って長方形を描くような

イメージで角ばらせるといいですね。

少し面倒でも、練習すれば慣れてきます。

また、回路図については、

今後の電気の計算に挑む上で

重要な2種類を押さえておきましょう。

…中には、「小学生で習ったかも…」と

記憶にある方もいるかもしれませんね。

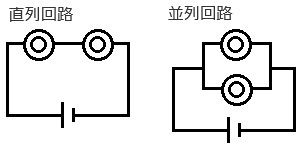

左側である、

複数の電球などが直線で並ぶ回路を直列回路、

右側である、

複数の電球などが枝分かれする回路を並列回路

といいます。

では、電気記号と回路図のポイントは3つ。

① 回路は電流の通り道

② 回路図は電気用図記号で簡単に

③ 直列回路は直線で、並列回路は枝分かれ

元素記号や化学式と同じくですが、

うろ覚えって案外怖いものです。

簡単な回路図からでいいので、

電気用図記号を使った練習を

試してみてくださいね。

失敗してもいいから練習を重ねて、

電気記号と回路図、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

今回は電気・回路編の2回目、電気記号と回路図です。

中2理科では多くの記号を学習しました。

元素記号・化学式・天気記号と、

中2理科の特徴でもあります。

今回の電気についても、

記号が出てきます。

記号とその使い方を説明していきましょう。

早速ですが、

電気には下のような記号があります。

これらの記号を、電気用図記号といいます。

基本的には、名前と記号を覚えるだけですが、

電池に関しては、縦線が長い方が+極です。

この記号には、

を

で表す役割があります。

上図のように、

電流の通り道を表した図を、回路図といいます。

そして、電流の通り道を、回路といいます。

回路図を描く時は、

定規を使って長方形を描くような

イメージで角ばらせるといいですね。

少し面倒でも、練習すれば慣れてきます。

また、回路図については、

今後の電気の計算に挑む上で

重要な2種類を押さえておきましょう。

…中には、「小学生で習ったかも…」と

記憶にある方もいるかもしれませんね。

左側である、

複数の電球などが直線で並ぶ回路を直列回路、

右側である、

複数の電球などが枝分かれする回路を並列回路

といいます。

では、電気記号と回路図のポイントは3つ。

① 回路は電流の通り道

② 回路図は電気用図記号で簡単に

③ 直列回路は直線で、並列回路は枝分かれ

元素記号や化学式と同じくですが、

うろ覚えって案外怖いものです。

簡単な回路図からでいいので、

電気用図記号を使った練習を

試してみてくださいね。

失敗してもいいから練習を重ねて、

電気記号と回路図、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

2021年01月15日

電流・電圧・抵抗…って言われても、何か?

こんにちは、YOSHIOです。

今回から、中2理科・電気分野の回路編スタートです。

その1回目、電気の仕組みです。

今回は、タイトルにもあるように、

電流・電圧・抵抗

にスポットを当てて説明していきます。

皆さんは、「電気」と言われて、

何を想像しますか?

塾生にも同じ質問をすると、

よくある答えは2つ。

1つ目、「よく分からない」。

…正解。

2つ目、なぜか天井を指さす。

…電気 = 蛍光灯のイメージがあるようで…。

それでは、なぜ蛍光灯が光るのでしょうか?

そこで、電流・電圧・抵抗の存在が

必要になります。

もう少し分かりやすくするために、

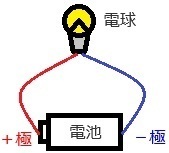

下図を使ってみましょう。

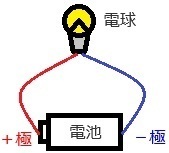

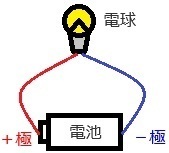

電流とは、+極からー極へ流れる電気の流れです。

電流が豆電球に通されるから、明るくなります。

では、少しだけグレードアップします。

我が家で使用している掃除機の一部です。

実は、家電にはこのような

シールを貼られていることが多いです。

そこには、電流や電圧の言葉があります。

電圧とは、電流を流そうとする働きのことです。

…よく分からない…。

決まって、この説明で納得はしてもらえないです。

その理由は、たった1つ。

電流も電圧も、目に見えないから…。

では、別の表現で例えますね。

電流 = 血流 電圧 = 心臓

とします。

血液は血管内を自力では通れません。

そこで、心臓というポンプの登場です。

心臓が常に動くことで、

血液が血管を流れる仕組みになっています。

言いかえると、

電流を流すために、

電圧という電気を流すポンプのような

働きがある、ということです。

ところが、電圧は自力で

電流の大きさを調整できません。

そこで、抵抗の登場です。

抵抗とは、電流の流れにくさを表します。

けれども、必要以上の電流が流れると、

家電が壊れてしまうことがあります。

抵抗が働くことで、

電流の大きさを抑えてくれます。

…ということは、

電流は、電気の流れのことですが、

電気を流すために、

電圧というポンプが必要。

しかし、電流が大きすぎるといけないから、

抵抗が電流の大きさを抑えてくれている。

電流・電圧・抵抗の3つは、

常に一心同体ということです。

この考えは、後の計算に生きてきます。

では、電気の仕組みのポイントは3つ。

① 電流とは電気の流れ

② 電圧とは電気を流す(ポンプのような)

③ 抵抗が電流の大きさを抑える

…電気のスタートのハードルを

できるだけ低くできればと思いましたが、

説明が長くなりすみません…。

それでも、電流・電圧・抵抗の

イメージがわくお助けになるだけで、

十分嬉しいです。

言葉を難しく考えずに、

電気の仕組み、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

今回から、中2理科・電気分野の回路編スタートです。

その1回目、電気の仕組みです。

今回は、タイトルにもあるように、

電流・電圧・抵抗

にスポットを当てて説明していきます。

皆さんは、「電気」と言われて、

何を想像しますか?

塾生にも同じ質問をすると、

よくある答えは2つ。

1つ目、「よく分からない」。

…正解。

2つ目、なぜか天井を指さす。

…電気 = 蛍光灯のイメージがあるようで…。

それでは、なぜ蛍光灯が光るのでしょうか?

そこで、電流・電圧・抵抗の存在が

必要になります。

もう少し分かりやすくするために、

下図を使ってみましょう。

電流とは、+極からー極へ流れる電気の流れです。

電流が豆電球に通されるから、明るくなります。

では、少しだけグレードアップします。

我が家で使用している掃除機の一部です。

実は、家電にはこのような

シールを貼られていることが多いです。

そこには、電流や電圧の言葉があります。

電圧とは、電流を流そうとする働きのことです。

…よく分からない…。

決まって、この説明で納得はしてもらえないです。

その理由は、たった1つ。

電流も電圧も、目に見えないから…。

では、別の表現で例えますね。

電流 = 血流 電圧 = 心臓

とします。

血液は血管内を自力では通れません。

そこで、心臓というポンプの登場です。

心臓が常に動くことで、

血液が血管を流れる仕組みになっています。

言いかえると、

電流を流すために、

電圧という電気を流すポンプのような

働きがある、ということです。

ところが、電圧は自力で

電流の大きさを調整できません。

そこで、抵抗の登場です。

抵抗とは、電流の流れにくさを表します。

けれども、必要以上の電流が流れると、

家電が壊れてしまうことがあります。

抵抗が働くことで、

電流の大きさを抑えてくれます。

…ということは、

電流は、電気の流れのことですが、

電気を流すために、

電圧というポンプが必要。

しかし、電流が大きすぎるといけないから、

抵抗が電流の大きさを抑えてくれている。

電流・電圧・抵抗の3つは、

常に一心同体ということです。

この考えは、後の計算に生きてきます。

では、電気の仕組みのポイントは3つ。

① 電流とは電気の流れ

② 電圧とは電気を流す(ポンプのような)

③ 抵抗が電流の大きさを抑える

…電気のスタートのハードルを

できるだけ低くできればと思いましたが、

説明が長くなりすみません…。

それでも、電流・電圧・抵抗の

イメージがわくお助けになるだけで、

十分嬉しいです。

言葉を難しく考えずに、

電気の仕組み、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

2021年01月14日

電気…イヤやなぁ…。

こんにちは、YOSHIOです。

今回は、次回からスタートさせる

中2理科・電気分野の進め方を

紹介していきます。

…タイトル、誤解しないでくださいね。

今回のタイトルは、

中2理科・電気分野を教える最中に、

「電気は分かりにくい!」

「電気はやる気がわかない!!」

「電気…なぜ勉強しなきゃいけないの!!?」

…私が知る限り、電気分野は、

中2理科の分野の中で、

嫌われ度・ナンバー1

だと思います。

※ ここからは、あくまで私の意見です。

電気には、暗記と計算の両方があります。

中2理科の暗記は、

化学や人体が大変だったと思います。

ただ、メインは一問一答形式なので、

ひねった問題は少ないです。

中2理科の計算は、

化学や天気でお目にかかりました。

ただ、基本パターンをつかめば解ける

ものが多かったです。

電気の暗記・計算は、

この上のタイプとは少し違う気がします。

とにかく、腹立たしさを感じます。

※ こんな言葉を使って、

本当にすみません…。

けれど、中学生を教えてきた中で、

理科が苦手な子は多かったですが、

中でも、電気の分野は、

ダントツの多さでした…。

それでも、高校や大学で、

電気・機械分野に進学を希望する

中学生には、

絶対マスターしたい内容

でもあります。

そこで、

電気分野は大きく3つに分けられます。

① 回路編:暗記と作図

② オームの法則編:計算

③ 磁界編:暗記とジェスチャー

…ジェスチャー…!!?

理科では珍しい、

ジェスチャーで答えを求める

内容が出てきます。

詳しい内容は、また後日に。

実際に、電気を進めていくために、

前回ブログでもお知らせしました、

特に電気電流の計算に関しては、

ひょっとすると

今までのブログアップとは

違う方法で説明するかもしれません。

ということです。

ブログアップの間隔が少し開く

場合もあるかもしれませんが、

頑張って作成してみます。

とりあえず、

スタートは覚えることが中心ですが、

極端にスピードアップせずに、

今まで通り丁寧にまとめていきますね。

中2理科のラストに向けて、

電気分野、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。

今回は、次回からスタートさせる

中2理科・電気分野の進め方を

紹介していきます。

…タイトル、誤解しないでくださいね。

今回のタイトルは、

中2理科・電気分野を教える最中に、

「電気は分かりにくい!」

「電気はやる気がわかない!!」

「電気…なぜ勉強しなきゃいけないの!!?」

…私が知る限り、電気分野は、

中2理科の分野の中で、

嫌われ度・ナンバー1

だと思います。

※ ここからは、あくまで私の意見です。

電気には、暗記と計算の両方があります。

中2理科の暗記は、

化学や人体が大変だったと思います。

ただ、メインは一問一答形式なので、

ひねった問題は少ないです。

中2理科の計算は、

化学や天気でお目にかかりました。

ただ、基本パターンをつかめば解ける

ものが多かったです。

電気の暗記・計算は、

この上のタイプとは少し違う気がします。

とにかく、腹立たしさを感じます。

※ こんな言葉を使って、

本当にすみません…。

けれど、中学生を教えてきた中で、

理科が苦手な子は多かったですが、

中でも、電気の分野は、

ダントツの多さでした…。

それでも、高校や大学で、

電気・機械分野に進学を希望する

中学生には、

絶対マスターしたい内容

でもあります。

そこで、

電気分野は大きく3つに分けられます。

① 回路編:暗記と作図

② オームの法則編:計算

③ 磁界編:暗記とジェスチャー

…ジェスチャー…!!?

理科では珍しい、

ジェスチャーで答えを求める

内容が出てきます。

詳しい内容は、また後日に。

実際に、電気を進めていくために、

前回ブログでもお知らせしました、

特に電気電流の計算に関しては、

ひょっとすると

今までのブログアップとは

違う方法で説明するかもしれません。

ということです。

ブログアップの間隔が少し開く

場合もあるかもしれませんが、

頑張って作成してみます。

とりあえず、

スタートは覚えることが中心ですが、

極端にスピードアップせずに、

今まで通り丁寧にまとめていきますね。

中2理科のラストに向けて、

電気分野、頑張ってみませんか?

≪コメント記入≫

感想や質問など、気軽にコメントしてOKです。

・お名前:ペンネームでOK

・コメント

を記入するだけで構いませんからね。