2018年12月08日

髷かくしの構え( '∀ ' )?

いよいよ昇段審査が来週の日曜日ですわ~。

基本動作、自由一本組手、得意型を行い審査してもらうんですわ~。

得意型は観空大(クーサンクー)で受けるんですわ~。

って、「得意」じゃねーし!!

謙遜ではなくて、苦手だからこそ重点的に稽古するいい機会だと思ってチョイスしましてん。

呼称として「自由型」とかにしません?

得意型とか恥ずかしい…。

髷かくしの構え?

観空大で言うところの第16挙動は、

左脚前屈(おおむね前屈立の半歩幅)逆半身

左手刀後方下段払い・左掌上段受 右手刀上段外回し

です。

この時のかつおの左手がまたカッコ悪い!

ということで色々と調べていましたところ、面白いことが分かりました。

文字にするとややこしいですが、画像で見ると

こちらの下の方ですね。

冒頭の親川仁志先生と、上の画像の上の写真、左手の位置が頭の後ろに来ています。

この違いは一体なんなのでしょう?

呼称としては

「左掌上段受」 に対して 「髷かくしの構え」とされます。

元々は受けではなく「構え」なのですね。

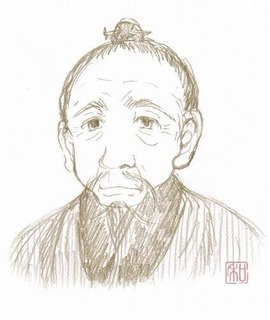

琉球士族の髷「カタカシラ」

画像は琉球士族の方が結っていたとされる髷です。

欹髻(カタカシラ)と言うそうで、成人になるにあたり「カタカシラユイ(結い)」を行うそう。

本土の髷と違い、お団子のようにして簪(かんざし)でとめていたそうです。

本土の侍と同様、この髷は士族の誇りであると同時に、戦いの場においては「弱点」ともなり得るわけです。

小生は経験ありませんが、髪の毛を捕まえられて引っ張られると、なかなか抗いがたい状況に陥るようですね。

小説「武士猿(ブサーザール)」でも、本部朝基先生が力士に髷を掴んでもらって実験していましたが、どうにも抵抗しにくいことになるとのこと。

各国の軍人が髪を短く刈り込むのも、そうした理由からなのでしょうか。

その弱点である髷を隠し、後方からの脅威に対応する構えであったのでしょうね。

それが、時代が移り大和世(ヤマトユー)となり、髷を結うことが無くなると、この構えの意味が薄れてきて、「受け」としての動作に改変されていったということなのかと想像します。

簪術!?

ちなみに簪(かんざし)は「ジーファー」と呼ばれ、女性でも護身用に持ち歩ける懐剣のような暗器としても使えるようです。

沖縄古武道には簪術として武器術があるとかないとか…。

そう考えると、先の「髷かくしの構え」は、隠しているだけではなく、そのまま簪を抜いて相手に突き立てて…

キャ───(*ノдノ)───ァ

ということもあり得るのでしょうかね?

はい。

妄想はこの辺にして、とっとと稽古します。

_____________________

ご覧頂きまして、ありがとうございます!

ブログランキングに参加中です。

お陰様で、ランキング上位をキープして運営出来ております。

今後、より有意義なブログ運営を行なっていきたいと思いますので、忌憚のないご意見、ご感想をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

アイコンをポチッとして頂けるとランキングに反映されます。皆様の応援が励みになります♪

バンバン(ノシ 'ω')ノシ

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/8362363

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック