怴婯婰帠偺搳峞傪峴偆偙偲偱丄旕昞帵偵偡傞偙偲偑壜擻偱偡丅

2018擭10寧11擔

僼僢僩働傾乣懌偺昦婥偵偼偳傫側傕偺偑偁傞偺偐乣

乽僼僢僩働傾乿偲偄偆尵梩偼暦偄偨偙偲偼偁傝傑偡偐丠

懌偼晄寜偵側傝傗偡偄偙偲偐傜摐擜昦偺曽偼懌昦曄偵側傝堈偔丄

擔崰偐傜偺懌偺働傾偑旕忢偵廳梫偵側傝傑偡丅

偦傫側棟桼偐傜乽僼僢僩働傾乿偵偮偄偰偼傛偔棟夝偟偰偍偄偰梸偟偄偲姶偠傞偺偱丄

壗夞偐偵暘偗偰偍榖偟傛偆偲巚偄傑偡丅

摐擜昦偱偼丄懌偺巜偺宍偑曄傢偭偨傝丄捾偑敀偔戺偭偰岤偔側傞捾敀愹傗捾偺sh晹塅堜偺墛徢丄偨偙丄

偆偍偺傔側偳偑偱偒傗偡偔側傝傑偡丅

偙傟傜偺昦婥偼庤摉偑抶傟傞偲丄旂晢偺夡醩傑偱恑傓偙偲偑偁傝傑偡丅

摐擜昦偺曽偱懌偺昦婥偑恑傒傗偡偄偺偼師偺棟桼偐傜偱偡丅

嘆摐擜昦恄宱忈奞偵傛偭偰懌偺娫妘偑撦偔側傝丄偨偙傗彎偑婥晅偐側偄偆偪偵恑峴偡傞丅

嘇摦柆峝壔偱懌偺寣娗偑嵶偔側偭偰丄懌偺愭傑偱寣塼偑廫暘棳傟側偔側傞丅

嘊嵟嬤偵懳偡傞掞峈椡偑庛偄偺偱丄懌偵彎偑偱偒傞偲壔擽偟傗偡偄丅

偱偼丄柧擔偼懌偺昦婥傪婲偙偟傗偡偄恖偵偮偄偰偍榖偟傑偡丅

懌偼晄寜偵側傝傗偡偄偙偲偐傜摐擜昦偺曽偼懌昦曄偵側傝堈偔丄

擔崰偐傜偺懌偺働傾偑旕忢偵廳梫偵側傝傑偡丅

偦傫側棟桼偐傜乽僼僢僩働傾乿偵偮偄偰偼傛偔棟夝偟偰偍偄偰梸偟偄偲姶偠傞偺偱丄

壗夞偐偵暘偗偰偍榖偟傛偆偲巚偄傑偡丅

摐擜昦偱偼丄懌偺巜偺宍偑曄傢偭偨傝丄捾偑敀偔戺偭偰岤偔側傞捾敀愹傗捾偺sh晹塅堜偺墛徢丄偨偙丄

偆偍偺傔側偳偑偱偒傗偡偔側傝傑偡丅

偙傟傜偺昦婥偼庤摉偑抶傟傞偲丄旂晢偺夡醩傑偱恑傓偙偲偑偁傝傑偡丅

摐擜昦偺曽偱懌偺昦婥偑恑傒傗偡偄偺偼師偺棟桼偐傜偱偡丅

嘆摐擜昦恄宱忈奞偵傛偭偰懌偺娫妘偑撦偔側傝丄偨偙傗彎偑婥晅偐側偄偆偪偵恑峴偡傞丅

嘇摦柆峝壔偱懌偺寣娗偑嵶偔側偭偰丄懌偺愭傑偱寣塼偑廫暘棳傟側偔側傞丅

嘊嵟嬤偵懳偡傞掞峈椡偑庛偄偺偱丄懌偵彎偑偱偒傞偲壔擽偟傗偡偄丅

偱偼丄柧擔偼懌偺昦婥傪婲偙偟傗偡偄恖偵偮偄偰偍榖偟傑偡丅

亂偙偺僇僥僑儕乕偺嵟怴婰帠亃

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

2018擭10寧10擔

僀儞僼儖僄儞僓

摐擜昦偺曽偼僀儞僼儖僄儞僓偵傕偐偐傝傗偡偔丄偐偐傞偲攛墛側偳傪崌暪偟廳徢偵側傞偙偲傕偁傝傑偡丅

摿偵崅楊偺曽偼惗柦偵娭傢傞偙偲傕偁傝傑偡丅

僀儞僼儖僄儞僓偺梊杊偵偼儚僋僠儞偑岠壥揑偱偡丅

枅擭丄棳峴偡傞慜偵儚僋僠儞偺愙庬傪庴偗傑偟傚偆丅

傑偨丄崅楊幰偺攛墛偼攛墛媴嬠偵傛傞傕偺偑懡偄偱偡偑丄

偙傟偵懳偟偰傕儚僋僠儞偑偁傝傑偡偺偱丄庡帯堛偲憡択偟傑偟傚偆丅

椺擭棳峴傞僀儞僼儖僄儞僓丅

10寧偔傜偄偐傜僀儞僼儖僄儞僓偺梊杊愙庬偺梊栺傕奐巒偝傟傞偙偲偑懡偄傛偆偱偡丅

僀儞僼儖僄儞僓偺廳徢壔梊杊偺偨傔偵傕偤傂梊杊愙庬傪丅

摿偵崅楊偺曽偼惗柦偵娭傢傞偙偲傕偁傝傑偡丅

僀儞僼儖僄儞僓偺梊杊偵偼儚僋僠儞偑岠壥揑偱偡丅

枅擭丄棳峴偡傞慜偵儚僋僠儞偺愙庬傪庴偗傑偟傚偆丅

傑偨丄崅楊幰偺攛墛偼攛墛媴嬠偵傛傞傕偺偑懡偄偱偡偑丄

偙傟偵懳偟偰傕儚僋僠儞偑偁傝傑偡偺偱丄庡帯堛偲憡択偟傑偟傚偆丅

椺擭棳峴傞僀儞僼儖僄儞僓丅

10寧偔傜偄偐傜僀儞僼儖僄儞僓偺梊杊愙庬偺梊栺傕奐巒偝傟傞偙偲偑懡偄傛偆偱偡丅

僀儞僼儖僄儞僓偺廳徢壔梊杊偺偨傔偵傕偤傂梊杊愙庬傪丅

2018擭10寧09擔

帟廃昦

摐擜昦偺曽偼帟宻偺姶愼徢偱偁傞帟廃昦偵偐偐傝傗偡偔丄帯傝偵偔偄偙偲偑抦傜傟偰偄傑偡丅

帟廃昦偺尨場偱偁傞岥偺拞偺嵶嬠偼丄寣摐偑崅偄偲斏怋偟傗偡偔側傝傑偡丅

帟廃昦偱帟傪幐傢側偄偨傔偵偼丄枅怘屻偲怮傞慜丄1擔4夞偰偄偹偄偵帟傪傒偑偒丄

帟娫偺墭傟傕帟娫僽儔僔側偳偱偰偄偹偄偵杹偒傑偟傚偆丅

帟愇偼帟僽儔僔偱偼偲傟側偄偺偱丄掕婜揑側僠僃僢僋傪寭偹偰丄

敿擭偵1夞偼帟壢傪庴恌偟偰帟愇傪偲偭偰傕傜偆偙偲傕戝愗偱偡丅

偝傜偵廳徢偺帟廃昦偼丄寣摐偺僐儞僩儘乕儖傪埆偔偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅

寣摐偑崅偄忬懺偱偼丄彎偑帯傝偵偔偄偺偱丄帟偺帯椕偵庤娫偑偐偐傞応崌偑偁傝傑偡丅

偦偺偨傔丄帟偺帯椕慜偵偼乽摐擜昦偱偡乿偲帟壢堛偵揱偊傞傛偆偵偟傑偟傚偆丅

帟廃昦偺尨場偱偁傞岥偺拞偺嵶嬠偼丄寣摐偑崅偄偲斏怋偟傗偡偔側傝傑偡丅

帟廃昦偱帟傪幐傢側偄偨傔偵偼丄枅怘屻偲怮傞慜丄1擔4夞偰偄偹偄偵帟傪傒偑偒丄

帟娫偺墭傟傕帟娫僽儔僔側偳偱偰偄偹偄偵杹偒傑偟傚偆丅

帟愇偼帟僽儔僔偱偼偲傟側偄偺偱丄掕婜揑側僠僃僢僋傪寭偹偰丄

敿擭偵1夞偼帟壢傪庴恌偟偰帟愇傪偲偭偰傕傜偆偙偲傕戝愗偱偡丅

偝傜偵廳徢偺帟廃昦偼丄寣摐偺僐儞僩儘乕儖傪埆偔偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅

寣摐偑崅偄忬懺偱偼丄彎偑帯傝偵偔偄偺偱丄帟偺帯椕偵庤娫偑偐偐傞応崌偑偁傝傑偡丅

偦偺偨傔丄帟偺帯椕慜偵偼乽摐擜昦偱偡乿偲帟壢堛偵揱偊傞傛偆偵偟傑偟傚偆丅

2018擭10寧08擔

旂晢偺姶愼

寣摐偺僐儞僩儘乕儖偑埆偄偲悈拵傗僇儞僕僟側偳偺恀嬠偲偄偆堦庬偺僇價偑敪堢偟傗偡偔側傝丄

懌偺巜丄捾丄堿晹偺恀嬠姶愼傗僇儞僕僟奜報墦傪婲偙偡偙偲偑偁傝傑偡丅

傑偨丄懌偺巜偺娫傗捾偺廃埻丄乽偨偙乿傗乽偆偍偺傔乿偺廃埻偵恀嬠傗嵶嬠偵傛傞姶愼偑恑峴偡傞偲

懌偺夡醩偵偮側偑傞偙偲偑偁傝傑偡偺偱丄憗傔偺張抲偑戝愗偱偡丅

旂晢偺堎忢偵婥偑晅偄偨偲偒偵偼庡帯堛傗旂晢壢堛偵憡択偟傑偟傚偆丅

懌偺巜丄捾丄堿晹偺恀嬠姶愼傗僇儞僕僟奜報墦傪婲偙偡偙偲偑偁傝傑偡丅

傑偨丄懌偺巜偺娫傗捾偺廃埻丄乽偨偙乿傗乽偆偍偺傔乿偺廃埻偵恀嬠傗嵶嬠偵傛傞姶愼偑恑峴偡傞偲

懌偺夡醩偵偮側偑傞偙偲偑偁傝傑偡偺偱丄憗傔偺張抲偑戝愗偱偡丅

旂晢偺堎忢偵婥偑晅偄偨偲偒偵偼庡帯堛傗旂晢壢堛偵憡択偟傑偟傚偆丅

2018擭10寧07擔

撪憻偺姶愼徢

崅寣摐偺忬懺偑懕偔偲丄懱偵擖偭偨嶦嬠傪嶦偡敀寣媴偺摥偒偑庛傑傝傑偡丅

傑偨丄嵶嬠偺梴暘偲側傞摐暘偑懡偄偨傔嵟嬤偵傛傞昦婥乮姶愼徢乯偵偐偐傝傗偡偔側傝丄

偐偐傞偲帯傝偵偔偔側傝傑偡丅

摐擜昦偺曽偵傛偔婲偙傞姶愼徢偵偼丄婥娗巟墛丄攛墛丄寢妀丄抇擷墛丄挵墛丄銷泖墛丄恡岜恡墛摍偑偁傝傑偡丅

崅楊偺摐擜昦偺曽偱偼寢妀偑廳徢偲側傝丄惗柦偵偐偐傢傞応崌傕偁傝傑偡丅

恡憻偺姶愼徢値恡岜恡墛偼丄摐擜昦偺崌暪徢偱偁傞摐擜昦恡徢傪埆壔偝偣傞尨場偵傕側傝傑偡丅

姶愼徢偺徢忬偑偁傟偽憗奊偵庡帯堛傪庴恌偟丄揔愗側帯椕傪庴偗傑偟傚偆丅

廳偄姶愼徢偱偼丄寣摐抣偑挊偟偔忋徃偟丄帪偵偼堄幆傪幐偆傛偆側忬懺乽摐擜昦崹悋乿偺

偒偭偐偗偵側傞偙偲偑偁傝傑偡丅

廳徢偺姶愼徢偺応崌偼丄晛抜偼怘帠椕朄偲塣摦椕朄丄偁傞偄偼撪暈栻偱帯椕偟偰偄傞曽偱傕丄

僀儞僗儕儞拲幩傪偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偑偁傝傑偡丅

傑偨僀儞僗儕儞椕朄偺曽偱偼丄僀儞僗儕儞検偺挷惍偑昁梫偵側傞応崌傕偁傝傑偡丅

偙偺傛偆側帪偵偼偳偆偡傟偽偄偄偺偐丄偁傜偐偠傔庡帯堛偲傛偔憡択偟偰偍偔偙偲偑戝愗偩偲巚偄傑偡丅

傑偨丄嵶嬠偺梴暘偲側傞摐暘偑懡偄偨傔嵟嬤偵傛傞昦婥乮姶愼徢乯偵偐偐傝傗偡偔側傝丄

偐偐傞偲帯傝偵偔偔側傝傑偡丅

摐擜昦偺曽偵傛偔婲偙傞姶愼徢偵偼丄婥娗巟墛丄攛墛丄寢妀丄抇擷墛丄挵墛丄銷泖墛丄恡岜恡墛摍偑偁傝傑偡丅

崅楊偺摐擜昦偺曽偱偼寢妀偑廳徢偲側傝丄惗柦偵偐偐傢傞応崌傕偁傝傑偡丅

恡憻偺姶愼徢値恡岜恡墛偼丄摐擜昦偺崌暪徢偱偁傞摐擜昦恡徢傪埆壔偝偣傞尨場偵傕側傝傑偡丅

姶愼徢偺徢忬偑偁傟偽憗奊偵庡帯堛傪庴恌偟丄揔愗側帯椕傪庴偗傑偟傚偆丅

廳偄姶愼徢偱偼丄寣摐抣偑挊偟偔忋徃偟丄帪偵偼堄幆傪幐偆傛偆側忬懺乽摐擜昦崹悋乿偺

偒偭偐偗偵側傞偙偲偑偁傝傑偡丅

廳徢偺姶愼徢偺応崌偼丄晛抜偼怘帠椕朄偲塣摦椕朄丄偁傞偄偼撪暈栻偱帯椕偟偰偄傞曽偱傕丄

僀儞僗儕儞拲幩傪偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偑偁傝傑偡丅

傑偨僀儞僗儕儞椕朄偺曽偱偼丄僀儞僗儕儞検偺挷惍偑昁梫偵側傞応崌傕偁傝傑偡丅

偙偺傛偆側帪偵偼偳偆偡傟偽偄偄偺偐丄偁傜偐偠傔庡帯堛偲傛偔憡択偟偰偍偔偙偲偑戝愗偩偲巚偄傑偡丅

2018擭10寧06擔

乽嫬奅宆乿偼摐擜昦梊旛孮

宱岥僽僪僂摐晧壸帋尡偺寢壥偑摐擜昦宆偵傕惓忢宆偵傕擖傜側偄乽嫬奅宆乿偲敾掕偝傟偨応崌丄

偳偆峫偊傟偽椙偄偺偱偟傚偆偐丅

嫬奅宆偲敾掕偝傟偨恖偺宱夁傪傒傞偲丄嫬奅宆偺傑傑偱挿偔棷傑傞偙偲傕偁傟偽丄

惓忢宆偵曄傢傞偙偲傕偁傝傑偡丅

偟偐偟丄摐擜昦偼嫬奅宆偺抜奒傪宱偰敪徢偡傞偙偲偑暘偐偭偰偄傞偨傔丄

嫬奅宆偲敾掕偝傟偨恖偼摐擜昦偵岦偐偭偰恑傫偱偄傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅

嫬奅宆偺恖偑摐擜昦傪敪徢偡傞棪偼丄惓忢宆偺恖偵斾傋偰偼傞偐偵崅偄偺偱偡丅

嫬奅宆偺恖偑摐擜昦梊旛孮偲尵傢傟傞偺偼偙偺偨傔偱偡丅

偝傜偵嫬奅宆偺恖偼丄崅寣埑傗帀幙堎忢徢傪帩偭偰偄傞偙偲偑懡偔丄

嫊寣惈怱幘姵側偳偺摦柆峝壔惈幘姵偺婋尟惈偑崅偔側傝傑偡丅

嫬奅宆偐傜摐擜昦傗摦柆峝壔惈幘姵傪梊杊偡傞偨傔偵偼丄

懱廳憹壛傗塣摦晄懌偲側傜側偄傛偆偵惗妶廗姷傪尒捈偡偙偲偑戝愗偱偡丅

専恌側偳偱嫬奅宆偲敾掕偝傟偨傜丄偦偺偙偲傪寉偔峫偊側偄偱堛巘偺巜摫傪庴偗傑偟傚偆丅

傑偨丄宱岥僽僪僂摐晧壸帋尡偱惓忢宆偲敾掕偝傟偰傕丄

僽僪僂摐晧壸屻1帪娫偺寣摐抣偑180mg/dL埲忋偺応崌偵偼摐擜昦偵恑峴偡傞婋尟偑偁傞偺偱丄

嫬奅宆偵弨偠偨拲堄偑昁梫偱偡丅

偳偆峫偊傟偽椙偄偺偱偟傚偆偐丅

嫬奅宆偲敾掕偝傟偨恖偺宱夁傪傒傞偲丄嫬奅宆偺傑傑偱挿偔棷傑傞偙偲傕偁傟偽丄

惓忢宆偵曄傢傞偙偲傕偁傝傑偡丅

偟偐偟丄摐擜昦偼嫬奅宆偺抜奒傪宱偰敪徢偡傞偙偲偑暘偐偭偰偄傞偨傔丄

嫬奅宆偲敾掕偝傟偨恖偼摐擜昦偵岦偐偭偰恑傫偱偄傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅

嫬奅宆偺恖偑摐擜昦傪敪徢偡傞棪偼丄惓忢宆偺恖偵斾傋偰偼傞偐偵崅偄偺偱偡丅

嫬奅宆偺恖偑摐擜昦梊旛孮偲尵傢傟傞偺偼偙偺偨傔偱偡丅

偝傜偵嫬奅宆偺恖偼丄崅寣埑傗帀幙堎忢徢傪帩偭偰偄傞偙偲偑懡偔丄

嫊寣惈怱幘姵側偳偺摦柆峝壔惈幘姵偺婋尟惈偑崅偔側傝傑偡丅

嫬奅宆偐傜摐擜昦傗摦柆峝壔惈幘姵傪梊杊偡傞偨傔偵偼丄

懱廳憹壛傗塣摦晄懌偲側傜側偄傛偆偵惗妶廗姷傪尒捈偡偙偲偑戝愗偱偡丅

専恌側偳偱嫬奅宆偲敾掕偝傟偨傜丄偦偺偙偲傪寉偔峫偊側偄偱堛巘偺巜摫傪庴偗傑偟傚偆丅

傑偨丄宱岥僽僪僂摐晧壸帋尡偱惓忢宆偲敾掕偝傟偰傕丄

僽僪僂摐晧壸屻1帪娫偺寣摐抣偑180mg/dL埲忋偺応崌偵偼摐擜昦偵恑峴偡傞婋尟偑偁傞偺偱丄

嫬奅宆偵弨偠偨拲堄偑昁梫偱偡丅

2018擭10寧05擔

擜摐偑弌側偔偰傕摐擜昦

摐擜昦偺曽偺懡偔偼擜偵摐偑弌傑偡丅

偙傟傪乽擜摐乿偲屇傃傑偡丅

摐擜昦偲偄偆昦柤偐傜乽擜偵摐偑弌傞偺偑摐擜昦乿偲巚偭偰偟傑偄傑偡偑丄偦偆偱偼偁傝傑偣傫丅

摐擜昦偲偼乽寣摐抣偑崅偄忬懺偑懕偔昦婥乿偱偁偭偰丄

乽擜偵摐偑弌傞昦婥乿偱偼偁傝傑偣傫丅

偟偐偟丄擜摐偼摐擜昦偺敪尒偵偮側偑傞戝愗側庤偑偐傝偲側傝傑偡丅

寬恌側偳偱摐擜昦傪傒偮偗傞応崌偵偼丄擜摐偺嵟傕弌傗偡偄怘屻2帪娫崰偺擜傪挷傋傑偡丅

傕偟丄擜摐偑弌偰偄傟偽丄寣摐抣偑崅偄偲悇應偝傟丄摐擜昦偱偁傞偲偺媈偄偑擹岤偵側傝傑偡丅

偝傜偵丄惓妋側恌抐偺偨傔偵偼寣塼専嵏偑昁梫偱偡丅

恡憻偑惓忢偵摥偄偰偄傞帪偼丄寣摐抣偑偁傞擹搙乮鑷抣乯傪挻偊傞偲擜摐偑弌偰偒傑偡丅

鑷抣偲側傞寣摐抣偼晛捠160乣180mg/dL偱偡偑丄鑷抣偵偼屄恖嵎偑偁傝傑偡丅

椺偊偽丄崅楊幰偱偼鑷抣偑崅偔丄寣摐抣偑惓忢偱傕鑷抣偑掅偄偨傔丄擜摐偑弌傞恖傕偄傑偡丅

偙偺傛偆側応崌偼丄乽恡惈摐擜乿偲屇偽傟丄摐擜昦偱偼偁傝傑偣傫丅

拞崅擭偵懡偔傒傜傟傞乽2宆摐擜昦乿偼丄弶婜偵偼傎偲傫偳徢忬偑側偄偺偑摿挜偱偡丅

帺妎徢忬偑側偄偺偱丄摐擜昦偲婥晅偄偨帪偵偼寣摐抣偑惓忢抣偺2乣3攞偵傕側偭偰偄傞偙偲偑懡偄偨傔丄

柍徢忬偺撪偵傒偮偗偰帯椕傪奐巒偡傞偙偲偑戝愗偱偡丅

摐擜昦偼帺妎徢忬偑側偄偐傜偲偄偭偰埨怱偼偱偒傑偣傫丅

偙傟傪乽擜摐乿偲屇傃傑偡丅

摐擜昦偲偄偆昦柤偐傜乽擜偵摐偑弌傞偺偑摐擜昦乿偲巚偭偰偟傑偄傑偡偑丄偦偆偱偼偁傝傑偣傫丅

摐擜昦偲偼乽寣摐抣偑崅偄忬懺偑懕偔昦婥乿偱偁偭偰丄

乽擜偵摐偑弌傞昦婥乿偱偼偁傝傑偣傫丅

偟偐偟丄擜摐偼摐擜昦偺敪尒偵偮側偑傞戝愗側庤偑偐傝偲側傝傑偡丅

寬恌側偳偱摐擜昦傪傒偮偗傞応崌偵偼丄擜摐偺嵟傕弌傗偡偄怘屻2帪娫崰偺擜傪挷傋傑偡丅

傕偟丄擜摐偑弌偰偄傟偽丄寣摐抣偑崅偄偲悇應偝傟丄摐擜昦偱偁傞偲偺媈偄偑擹岤偵側傝傑偡丅

偝傜偵丄惓妋側恌抐偺偨傔偵偼寣塼専嵏偑昁梫偱偡丅

恡憻偑惓忢偵摥偄偰偄傞帪偼丄寣摐抣偑偁傞擹搙乮鑷抣乯傪挻偊傞偲擜摐偑弌偰偒傑偡丅

鑷抣偲側傞寣摐抣偼晛捠160乣180mg/dL偱偡偑丄鑷抣偵偼屄恖嵎偑偁傝傑偡丅

椺偊偽丄崅楊幰偱偼鑷抣偑崅偔丄寣摐抣偑惓忢偱傕鑷抣偑掅偄偨傔丄擜摐偑弌傞恖傕偄傑偡丅

偙偺傛偆側応崌偼丄乽恡惈摐擜乿偲屇偽傟丄摐擜昦偱偼偁傝傑偣傫丅

拞崅擭偵懡偔傒傜傟傞乽2宆摐擜昦乿偼丄弶婜偵偼傎偲傫偳徢忬偑側偄偺偑摿挜偱偡丅

帺妎徢忬偑側偄偺偱丄摐擜昦偲婥晅偄偨帪偵偼寣摐抣偑惓忢抣偺2乣3攞偵傕側偭偰偄傞偙偲偑懡偄偨傔丄

柍徢忬偺撪偵傒偮偗偰帯椕傪奐巒偡傞偙偲偑戝愗偱偡丅

摐擜昦偼帺妎徢忬偑側偄偐傜偲偄偭偰埨怱偼偱偒傑偣傫丅

2018擭10寧04擔

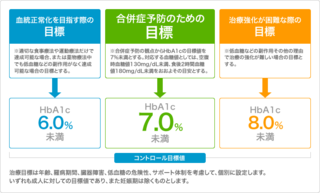

寣摐僐儞僩儘乕儖偺栚昗抣

2018擭10寧03擔

栚昗偼乽崌暪徢偺梊杊乿

寣摐抣偑崅偄乽崅寣摐乿偺傑傑偱曻抲偡傞偲丄栚偺墱偵偁傞栐枌偺嵶偄寣娗傗丄

嵶偄寣娗偺廤傑傝偱偁傞恡憻偵忈奞偑弌尰偟丄彊乆偵恑峴偟偰丄嵟廔揑偵幐柧偟偨傝丄

恡婡擻偑埆壔偟偰恖岺摟愅偑昁梫偲側傞偙偲傕偁傝傑偡丅

傑偨丄懌偺枛徑恄宱偵忈奞傪傕偨傜偟丄偟傃傟傗捝傒傪姶偠傞傛偆偵側傝傑偡丅

偟傃傟傗捝傒偼丄憗婜偵寣摐僐儞僩儘乕儖傪峴偆偙偲偱偡傒傗偐偵夵慞偝傟傑偡偑丄

曻抲偡傞偲娫妘偑杻醿偟偰偟傑偄傑偡丅

傑偨丄応崌偵傛偭偰偼栭傕柊傟側偄傎偳偺捝傒偑弌偨傝丄懌偺昦婥乮捵釃丒夡醩乯偺尨場偲側偭偨傝偟傑偡丅

崌暪徢偺敪徢傗恑峴忬嫷偼恖偵傛偭偰堎側傝傑偡丅

崌暪徢偼偁傞掱搙恑峴偟偰偟傑偆偲丄恑峴傪巭傔傞偙偲偑擄偟偔側傞偺偱丄

偱偒傞偩偗寉偄偆偪偵寣摐偺僐儞僩儘乕儖傪椙岲偵曐偮偙偲偼廳梫偱偡丅

傑偨丄帯椕偵傛偭偰寣摐抣偑惓忢嬤偔傑偱夵慞偱偒偰傕丄摐擜昦帺懱偑帯傞傢偗偱偼側偔丄

帯椕傪傗傔偰偟傑偆偲傑偨寣摐抣偑崅偔側偭偰偟傑偄傑偡丅

堦搙摐擜昦偲恌抐偝傟偨側傜丄惗妶廗姷傪惓偟偔庣傝掕婜揑偵専嵏傪庴偗丄帯椕傪宲懕偡傞偙偲偑戝愗偱偡丅

偦偆偡傟偽丄崌暪徢偑梊杊偝傟寬峃側惗妶傪憲傞偙偲偑壜擻偱偡丅

嵶偄寣娗偺廤傑傝偱偁傞恡憻偵忈奞偑弌尰偟丄彊乆偵恑峴偟偰丄嵟廔揑偵幐柧偟偨傝丄

恡婡擻偑埆壔偟偰恖岺摟愅偑昁梫偲側傞偙偲傕偁傝傑偡丅

傑偨丄懌偺枛徑恄宱偵忈奞傪傕偨傜偟丄偟傃傟傗捝傒傪姶偠傞傛偆偵側傝傑偡丅

偟傃傟傗捝傒偼丄憗婜偵寣摐僐儞僩儘乕儖傪峴偆偙偲偱偡傒傗偐偵夵慞偝傟傑偡偑丄

曻抲偡傞偲娫妘偑杻醿偟偰偟傑偄傑偡丅

傑偨丄応崌偵傛偭偰偼栭傕柊傟側偄傎偳偺捝傒偑弌偨傝丄懌偺昦婥乮捵釃丒夡醩乯偺尨場偲側偭偨傝偟傑偡丅

崌暪徢偺敪徢傗恑峴忬嫷偼恖偵傛偭偰堎側傝傑偡丅

崌暪徢偼偁傞掱搙恑峴偟偰偟傑偆偲丄恑峴傪巭傔傞偙偲偑擄偟偔側傞偺偱丄

偱偒傞偩偗寉偄偆偪偵寣摐偺僐儞僩儘乕儖傪椙岲偵曐偮偙偲偼廳梫偱偡丅

傑偨丄帯椕偵傛偭偰寣摐抣偑惓忢嬤偔傑偱夵慞偱偒偰傕丄摐擜昦帺懱偑帯傞傢偗偱偼側偔丄

帯椕傪傗傔偰偟傑偆偲傑偨寣摐抣偑崅偔側偭偰偟傑偄傑偡丅

堦搙摐擜昦偲恌抐偝傟偨側傜丄惗妶廗姷傪惓偟偔庣傝掕婜揑偵専嵏傪庴偗丄帯椕傪宲懕偡傞偙偲偑戝愗偱偡丅

偦偆偡傟偽丄崌暪徢偑梊杊偝傟寬峃側惗妶傪憲傞偙偲偑壜擻偱偡丅

2018擭10寧02擔

寉偄摐擜昦偱傕崌暪徢傪堷偒婲偙偡

摐擜昦傪揔愗偵帯椕偣偢偵曻抲偡傞偲丄暿偺徢忬傗昦婥偑婲偙傝傑偡丅

偙傟偼丄摐擜昦崌暪徢偲屇偽傟丄偦偺庬椶傗掱搙偼條乆偱偡丅

偙偺僽儘僌偱傕乽摐擜昦偼崌暪徢偑晐偄乿偲壗搙傕偍揱偊偟偰偒偰偄傑偡丅

摐擜昦偼帺妎徢忬偑側偄婜娫偑挿偄偺偱偡偑丄崌暪徢偑婲偒傞偲傕偆尦偵偼栠傟傑偣傫丅

側偺偱丄崌暪徢偑婲偒偰偄側偄曽偼乽崱偺偆偪偵乿峴摦傪婲偙偟偰梸偟偄偺偱偡丅

擔杮恖偺嶰戝巰場尨場偼丄嘆偑傫丄嘇擼懖拞丄嘊怱憻昦偱偡偑丄

摐擜昦偺姵幰偝傫偼寬峃側恖偵斾傋偰2乣4攞傕擼懖拞丄怱憻昦偵偐偐傝傗偡偄偲尵傢傟偰偄傑偡丅

摐擜昦傑偱偄偐側偄慜抜奒偺忬懺傗寉偄摐擜昦偱偁偭偰傕丄

擼峓嵡傗怱嬝峓嵡側偳偺懢偄寣娗偑媗傑傞崌暪徢偑傒傜傟傑偡丅

専恌側偳偱寣摐抣偑彮偟崅偄偲巜揈偝傟偨応崌偱傕堛巘偺恌嶡傪庴偗傞傛偆偵偟傑偟傚偆偹丅

偙傟偼丄摐擜昦崌暪徢偲屇偽傟丄偦偺庬椶傗掱搙偼條乆偱偡丅

偙偺僽儘僌偱傕乽摐擜昦偼崌暪徢偑晐偄乿偲壗搙傕偍揱偊偟偰偒偰偄傑偡丅

摐擜昦偼帺妎徢忬偑側偄婜娫偑挿偄偺偱偡偑丄崌暪徢偑婲偒傞偲傕偆尦偵偼栠傟傑偣傫丅

側偺偱丄崌暪徢偑婲偒偰偄側偄曽偼乽崱偺偆偪偵乿峴摦傪婲偙偟偰梸偟偄偺偱偡丅

擔杮恖偺嶰戝巰場尨場偼丄嘆偑傫丄嘇擼懖拞丄嘊怱憻昦偱偡偑丄

摐擜昦偺姵幰偝傫偼寬峃側恖偵斾傋偰2乣4攞傕擼懖拞丄怱憻昦偵偐偐傝傗偡偄偲尵傢傟偰偄傑偡丅

摐擜昦傑偱偄偐側偄慜抜奒偺忬懺傗寉偄摐擜昦偱偁偭偰傕丄

擼峓嵡傗怱嬝峓嵡側偳偺懢偄寣娗偑媗傑傞崌暪徢偑傒傜傟傑偡丅

専恌側偳偱寣摐抣偑彮偟崅偄偲巜揈偝傟偨応崌偱傕堛巘偺恌嶡傪庴偗傞傛偆偵偟傑偟傚偆偹丅