新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2019年11月04日

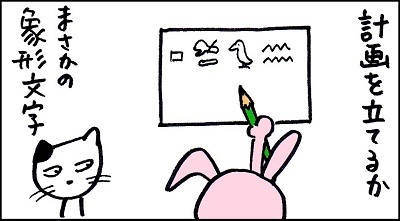

歴史5・エジプト文明

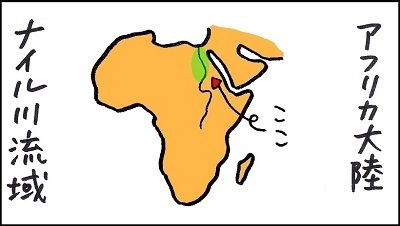

アフリカ大陸の右上にある国、エジプト。

その昔、ナイル川の流域に、エジプト文明は栄えました。

この文明の特徴を、3つだけ覚えておきましょう。

①象形文字(しょうけいもじ)

②ピラミッド

③太陽暦(たいようれき)

太陽暦は、地球が太陽の周りを1回まわる期間を1年とする暦(こよみ)です。

プチプチ情報

ピラミッドは王の墓だと言われていますが、実は何のために造られたのか、今も謎のままです。

天文台だったのではないかという説や、発電施設だったのではないかという説もあります。

そのほかにも、異星人文明説もあります。

異星人の宇宙船誘導施設が、ピラミッドだというものです。

それでいいんじゃないかと思ったりもします。

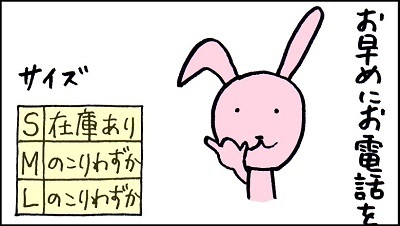

| 価格:547円 |

タグ:文明

【このカテゴリーの最新記事】

2019年11月03日

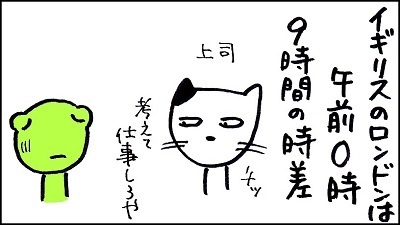

地理5・時差

時差といえば、計算問題。

ややこしくてイヤだ、という人はいっぱいいます。

ややこしいのは、3つの面倒な問題があるからです。

①東経、西経が出てくることがある

②時間を進めればいいのか、戻せばいいのか

③日付は変わるのか、変わらないのか

この3つの事件、ではなく、問題が複雑にからみ、難しくしているのです。

なので、こうしましょう。

計算なんてしません。

テストによく出る都市は、東京・ロンドン・ロサンゼルス。

覚えるのは、

〇東京ーロンドン 9時間差

〇東京ーロサンゼルス 17時間差

そして、東京を基準にして、ロンドン、ロサンゼルスの日時を答える問題が出たら、お笑い芸人ぺこぱのフレーズを思い出してください。

「時を戻そう」

なぜ戻すのか?

3都市の中で、東京が先に朝を迎えるからです。

なので、ほかの都市はまだ前日。

だから、戻します。

時差が苦手な人は、“東京基準で、時を戻そう”パターンだけ覚えましょう。

東京が1月1日午前0時なら、

〇ロンドンは9時間戻して、12月31日午後3時

〇ロサンゼルスは17時間戻して、12月31日午前7時

です。

今日は何を勉強しましたか?

定期テストで、時差が試験範囲に入っている場合、計算問題が出る可能性は高いですが、受験ともなると、地理・歴史・公民のすべてが試験範囲になるので、出題の可能性はグッと低くなります。

出題されたとしても1問のみ。

3点ぐらいの配点なので、限りなく高得点を狙う人は、勉強すべき項目ですが、苦手な人は、捨てるというのも1つの作戦。

少しは時差の勉強をしてみて、それでもダメだというのであれば、捨ててやりましょう。

そのほかの問題で、きっちり点を取ること。

| 中学地理をひとつひとつわかりやすく。改訂版 こう教わればわかる! 中学生のための個人授業 (中学ひとつひとつわかりやすく 18) [ 学研プラス ] 価格:968円 |

タグ:時差

2019年11月02日

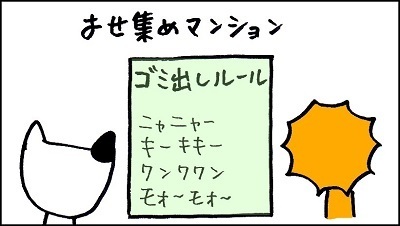

公民4・多文化社会

いろんな国の人や文化が共生する社会を、多文化社会といいます。

日本はあっという間に、多文化社会となりました。

大都市だけかと思いきや、地方の田舎都市でも、スーパーマーケットで中国語を話す人たちを見かけることがあります。

仲良く共存・共生していくことが、内なる国際化です。

ちなみに、なぜこんなにも多くの外国人がやってくるようになったのかというと、1980年代後半以降、日本の経済が発展し、人手不足をおぎなうため、外国人労働者を受け入れることができるように、出入国管理法を改正したからです。

プチプチ情報

群馬県でいちばん小さい町、大泉町(おおいずみまち)は、多文化の町です。

外国人が、人口の約18%を占めています。

南米やアジアの国から来ている人が多く、特に半分以上がブラジルです。

なぜ、この町に外国人が多いのかというと、大手企業の機械組み立て工場が集まっているからです。

そこで外国人が働いています。

| 大人も読めるわかる公民 もう一度学ぶ社会生活の基礎知識[本/雑誌] (単行本・ムック) / 荒川雅江/著 価格:1320円 |

タグ:多文化社会

2019年11月01日

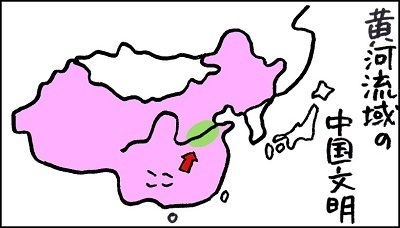

歴史4・文明の発生

地図で、文明が発生した場所を見ると、気候が温暖で、かつ、川の流域に栄えていたことがわかります。

当たり前のことですが、極寒の地域で作物は育ちません。

食料を確保することが難しいので、人口は増えていきません。

人口が増えなければ、文明は発達しないのです。

四大文明は、川とセットで覚えましょう。

①エジプト文明ーナイル川

②メソポタミア文明ーチグリス・ユーフラテス川

③インダス文明ーインダス川

④中国文明ー黄河(こうが)

実際にあった生徒との会話

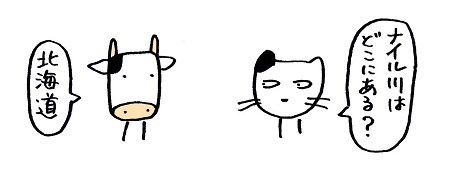

ナイル川は、世界一長い川です。

エジプト文明が、その流域に栄えました。

地理、歴史ともに出てくる重要な川なので、名前とどこにあるかぐらいは覚えておきたいもの。

そこで、中学3年生の男の子に、こう質問してみたら、

面積が、世界第61位の島国・日本。

その中の1つの島・北海道に、世界一長い川が流れていたら・・、

大事件です。

| 盗まれたエジプト文明 ナイル5000年の墓泥棒 (文春新書) [ 篠田 航一 ] 価格:968円 |

タグ:文明

2019年10月31日

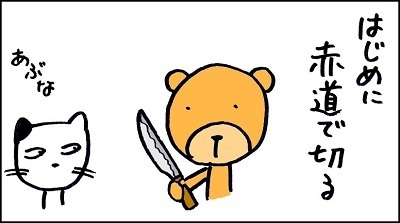

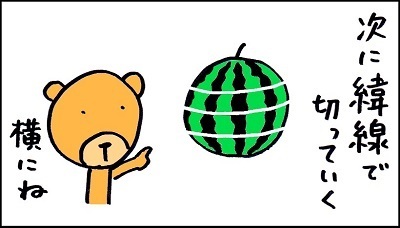

地理4・緯線

赤道を0度として、北が北緯(ほくい)、南が南緯(なんい)です。

0度から90度まであります。

日本の国土は南北に長いので、北緯20度から46度までありますよ。

同緯度にある国は、アメリカ・中国・イタリア・スペイン・トルコ・イラン・イラクなどです。

ちょっと多めに、国名を書いておきました。

そんなに覚える必要もありませんが、地図で確認しておきましょう。

プチプチ情報

北緯23度26分が、北回帰線。

南緯23度26分が、南回帰線。

ちょうどその間に育つ作物を知っていますか?

コーヒーです。

赤道を中心に、北回帰線と南回帰線の間の熱帯地方は、コーヒーの栽培に適しているので、コーヒーベルトと言われています。

| 価格:792円 |

タグ:緯線

2019年10月30日

公民3・食料自給率

食料自給率100%というのは、その国で作られる農産物で、国民すべての食がまかなえる状態のことです。

100%以上になると、農産物が余っているということ。

逆に100%を割ると、食料が足りない状態になります。

食料自給率の計算方法はいろいろあるようですが、カロリーベースという方法で日本の自給率を算出すると、

38%(2022年)

となっています。

ということは、残り63%を輸入に頼っているということです。

万が一、輸入が途絶えると、自給できている米と野菜だけの、きびしい食生活になるでしょう。

プチプチ情報

ほかの国の自給率を調べてみました。

世界の食料庫アメリカは、115%。(2020年)

ヨーロッパ最大の農業国フランスは、117%。(2020年)

ちなみに、北海道は217%、大阪は1%、東京はなんと0%です。(2020年)

(農林水産省のホームページを参照しました)

| 食料自給率を考える (世界と日本の食料問題) (児童書) / 山崎亮一/監修 価格:2,750円 |

タグ:食料自給率

2019年10月29日

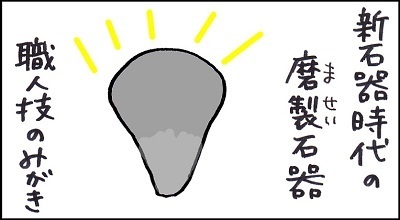

歴史3・磨製石器(ませいせっき)

表面をみがいた石器を、磨製石器といいます。

打製石器にかわる新しい石器を使うようになったので、この時代を新石器時代といいます。

ちなみに、縄文時代は新石器時代にあたります。

約1万年前から、金属器が道具として使われるまで、数千年間続きました。

食べ物を保存したり、煮炊きするために、土器も使っていました。

この時代に、農業や牧畜も始まりました。

新石器時代の特徴をまとめると、

①磨製石器

②土器

③農業や牧畜が始まる

です。

今日は何を勉強しましたか?

前日に勉強したはずなのに、テストで、答えが書けなかったことはありませんか?

たとえば、数学の方程式の文章問題でも、似たようなものを学習したはずなのに、テストになると解けない。

理科の計算問題もできない。

どうしてなのか?

中途半端に覚えているからです。

わかったつもりは、わかっていない。

そう思ったほうがいいでしょう。

まして、うろ覚えでは、まったく解答できません。

スポーツと同じですよ。

たとえばフィギュアスケートの場合、練習でたまにしか成功しないトリプルアクセルが、試合で完璧にできるわけがありません。

まぐれを期待してはいけません。

100%できるようになってこそ、点が取れるのです。

中途半端な理解では、中途半端な点数しか取れないと思うこと。

| 「カゲロウデイズ」で中学歴史が面白いほどわかる本 [ じん(自然の敵P) ] 価格:1,320円 |

タグ:石器

2019年10月28日

地理3・経線

地球上のさまざまな場所を示す番地が、経度・緯度です。

その線を経線・緯線といいます。

たてラインが経線、よこラインが緯線です。

もちろん、地球上にそんな線は引いてありません。

地図上や地球儀に描いてあります。

イギリスの首都・ロンドンを通る経度0度の経線が、本初子午線(ほんしょしごせん)です。

そこを基準にして、東にあるのが東経、西にあるのが西経。

日本は東経にあります。

南北アメリカ大陸は、西経です。

こんな生徒がいました

塾に来て数分で、うとうとしはじめる生徒がいます。

部活をしたあとで、疲れていることもあるでしょう。

勉強が嫌で、テキストを開くと条件反射のように、睡魔が襲ってくることもあるでしょう。

私が今まで見た生徒で、一番すごかったのは、塾のテキストに、べったりとよだれを垂らして寝ていた中学生の男の子です。

肩をポンポン叩いても、ゆすってみても、岩のようにビクともしませんでした。

逆に、あっぱれです。

しばらくは、放っておきました。

無理やり起こして勉強させても、何も頭に入らないからです。

むしろ、安眠を妨害され、さらにやる気を失うことになります。

塾の場合、ずっと寝ていても困るのですが、家の学習で眠くなったときは、迷わず寝ましょう。

ノートを閉じて、シャーペンを置いてください。

そして、起きてから勉強しましょう。

頭も心も、すっきりさせることが大切です。

| たった一晩で疲れをリセットする睡眠術【電子書籍】[ 石川泰弘 ] 価格:990円 |

タグ:経線

2019年10月27日

公民2・国際分業

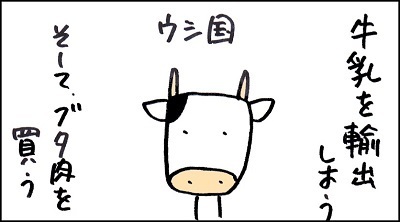

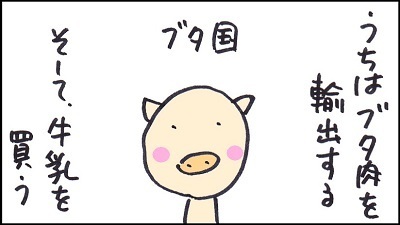

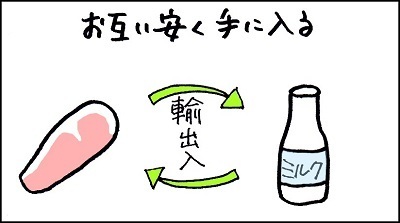

国際分業とは、各国がそれぞれ得意なものを作って他国に売り、不得意なものを買うことです。

各国が役割分担しているようなものなので、国際分業といいます。

たとえば、日本は車を作るのが得意です。

なので、それを各国に輸出しています。

逆に、小麦や大豆、お肉などの農産物は、あまり作っていないので、アメリカやオーストラリア、中国など、農産物が強みの国から輸入しています。

今日は何を勉強しましたか?

嫌いな科目の勉強を、後回しにする生徒がいます。

日々の勉強では、手をつけない。

夏休みの宿題でも、8月下旬でまっさらな状態。

結局、ギリギリになって、答えを写すというお決まりの裏技パターン。

これでは、いつまでたっても成績は上がりません。

まだまだ時間はあると思っていたら、あっという間に入試日がやってきます。

後回しにしている余裕などありません。

では、どうすればいいのか?

嫌いな科目は、短時間で済ませる作戦はどうでしょう?

たとえば、毎日20分だけ勉強する。

それだけです。

ただし、教科書をぼんやり眺めるだけの20分では意味がないので、時間ではなく、3問だけ解く、という分量で決めても構いません。

少しずつでも、毎日学習していけば、力になります。

継続は力なり、ですよ。

| 最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法 [ メンタリストDaiGo ] 価格:1,540円 |

タグ:国際分業

2019年10月26日

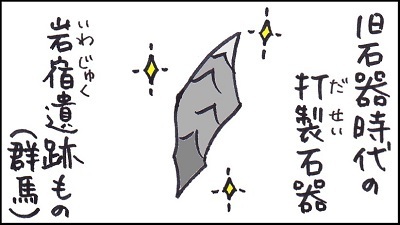

歴史2・打製石器(だせいせっき)

打製石器を使っていた時代が、旧石器時代です。

人類の誕生から新人までの時期が旧石器時代で、長い歴史の99%以上が、この時代になります。

日本の歴史は、時代区分を次の縄文時代から覚えていくのが一般的ですが、群馬の岩宿遺跡の発見によって、旧石器時代があったことがわかりました。

この時代は長くても、覚えることはあまりありません。

2つだけ書いておきます。

①狩りや漁をしたり、木の実などをとったりしながらの移動生活

②動物の骨や角(つの)で作った骨角器(こっかくき)を使っていた

たまにエール

何事も、ほどほどが長続きのコツです。

マラソンでスタートダッシュをすると、必ず息切れします。

長丁場の受験も同じですよ。

| 価格:968円 |

タグ:石器