四天王寺(してんのうじ)は、大阪市天王寺区四天王寺にある和宗の総本山の寺院。山号は荒陵山(あらはかさん)。本尊は救世観音(ぐぜかんのん)。聖徳太子建立七大寺の一つとされている。新西国三十三箇所第1番札所のほか多数の霊場の札所となっている。

中心伽藍回廊

『日本書紀』によれば推古天皇元年(593年)に造立が開始されたという。当寺周辺の区名、駅名などに使われている「天王寺」は四天王寺の略称である。また、荒陵寺(あらはかでら)・難波大寺(なにわだいじ)・御津寺(みとでら)・堀江寺(ほりえでら)などの別称が伝えられている。

宗派は天台宗に属していた時期もあったが、元来は特定宗派に偏しない八宗兼学の寺であった。日本仏教の祖とされる「聖徳太子建立の寺」であり、既存の仏教の諸宗派にはこだわらない全仏教的な立場から、1946年(昭和21年)に「和宗」の総本山として独立している。

金堂

伽藍境内配置図 A.中心伽藍(a.中門、b.五重塔、c.金堂、d.講堂)、B.本坊庭園、C.霊苑、S.四天王寺学園(中学・高校)、M.宝物館、1.石鳥居(重文)、2.西大門、3.南鐘堂、4.南大門、5.石舞台(重文)、6.六時堂(重文)、7.聖霊院前殿、8.聖霊院奥殿、9.北鐘堂、10.本坊方丈(重文)、11.五智光院(重文)、12.元三大師堂(重文)、13.東大門、14.本坊西通用門(重文)

境内中央南寄りに回廊に囲まれた中心伽藍があり、その北に六時堂(六時礼讃堂)、東に聖徳太子を祀る聖霊院(しょうりょういん)がある。境内西部の一画は四天王寺中学校・高等学校の校地となっている。境内の北側は、東方が庭園のある本坊、西方が墓地となっている。境内南端と東端の入口にはそれぞれ南大門、東大門が建つが、西の入口には門ではなく石鳥居が建ち、西大門はその鳥居をくぐった先(東)に建つ。南大門が本来の正門であるが、「極楽浄土の入口に通じる」と信じられた石鳥居からの参拝者も多い。

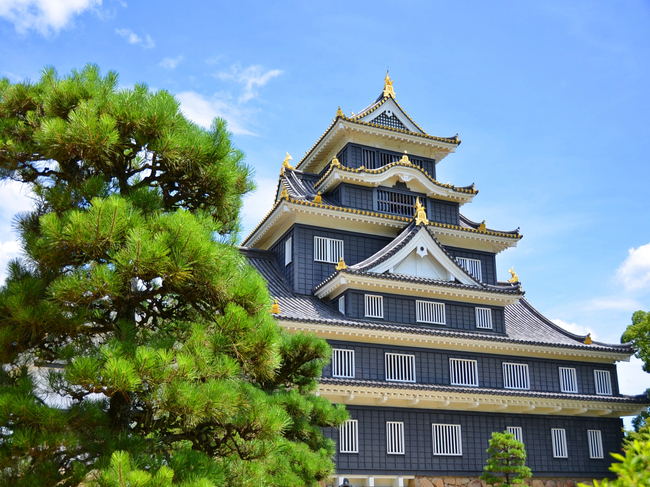

中心伽藍は南から北へ中門(仁王門)、五重塔、金堂、講堂を一直線に配置し、中門の左右から出た回廊が講堂の左右に達する「四天王寺式伽藍配置」を踏襲したものとなっている。これらは第二次世界大戦後に再建され、1963年(昭和38年)に落慶法要が営まれた鉄筋コンクリート造建築だが、日本の飛鳥時代、高句麗、六朝などの建築様式を加味して創建当時(6世紀末)の様式に近付けようとしたものである。設計は建築史家藤島亥治郎。

中門(仁王門)

行事経木流し - 死者の供養として経木に戒名を書き、亀井堂の亀形石の水に流す。

万灯供養 - 同じく、死者の供養(先祖供養)として、ろうそくに戒名を書き、夕方から一斉に灯す。お盆の行事。

彼岸香四天王寺境内亀井水の白石玉手の霊水で練り上げ精製された線香。登録商標。

五重塔

交通

地下鉄谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 - 南へ徒歩約5分

JR西日本・Osaka Metro 天王寺駅 - 北へ徒歩約12分

近鉄南大阪線 大阪阿部野橋駅 - 北へ徒歩約14分

所在地 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目11-18

位置 北緯34度39分14.04秒 東経135度30分59.22秒

山号 荒陵山(あらはかさん、こうりょうざん)

宗旨 天台宗

宗派 和宗

寺格 総本山

本尊 救世観音

創建年 推古天皇元年(593年)

(『日本書紀』による)

開基 聖徳太子

正式名 荒陵山金光明四天王大護國寺

別称 荒陵寺

難波大寺

御津寺(みとでら)

堀江寺

札所等 新西国三十三箇所第1番

西国三十三所番外霊場

西国薬師四十九霊場第16番

近畿三十六不動尊霊場第1番

摂津国八十八箇所第25番

摂津国三十三ヶ所第33番

おおさか十三仏霊場第4番

大阪七福神(布袋尊)

河内飛鳥古寺霊場第1番

なにわ七幸めぐり

大坂三十三所観音めぐり第20番 - 24番

聖徳太子霊跡第1番

法然上人二十五霊場第6番

西山国師遺跡霊場客番札所

四国八十八箇所番外霊場

役行者めぐり

神仏霊場巡拝の道第43番(大阪第2番)

文化財 紙本著色扇面法華経冊子5帖、七星剣、四天王寺縁起ほか(国宝)

六時堂、元三大師堂、絹本著色両界曼荼羅図ほか(重要文化財)