2021年05月10日

食い違う歴戦搭乗員2人の証言から見えて來る 日本海軍「失敗の本質」

食い違う歴戦 搭乗員2人の証言から見えて來る 日本海軍「失敗の本質」

現代ビジネス 5/9(日) 11:31配信

写真 現代ビジネス 5-9-3

今から79年前の昭和17(1942)年5月7日から8日に掛けて、世界史上初と為る空母対空母の戦いが繰り広げられた。連合軍の拠点・東部ニューギニアのポートモレスビーを攻略しようとした日本海軍と、それを阻止せんとする米海軍機動部隊が激突。

「珊瑚海・さんごかい海戦」と名付けられたこの戦いで、日本側は米空母「レキシントン」を撃沈したが、小型空母「祥鳳」を失い、肝心のポートモレスビー攻略作戦は断念を余儀無くされた。

筆者は、この海戦に参加した空母「翔鶴」の零戦搭乗員・佐々木原正夫二飛曹(のち少尉)と小町定三飛曹(のち飛曹長)に生前、インタビューを重ねたが、同じ空母で同じ戦いに参加した二人の回想がどうしても一致しない場面があるのが気に為った。それは「零戦で無線が使えたか、否か」と云う事である。

無線機は搭載されていたが・・・

写真 現代ビジネス 5-9-4

太平洋戦争当時、日本軍の飛行機上での無線の使い方は連合軍に比べて遅れて居た。一般に、音声での無線通信を「電話」モールス信号での通信を「電信」と呼ぶが、欧米の空戦映画で屡々(しばしば)目にする「〇〇方向に敵機!」と云う様な空戦中、味方機に危険を知らせたりカバーする形での戦闘機同士の無線電話は最後迄使われ無かった。

だが、基地や空母と戦闘機・偵察機から戦闘機・・・と云う通信は電信・電話を問わず、昭和15(1940)年、零戦が実戦に投入される遥か以前から行われていた。

零戦に搭載された九六式空一号無線電話機の単体での性能は、欧米の無線機と比べて遜色無かったと云うし、ソモソモ空母に搭載された零戦には、クルシーと呼ばれる無線帰投装置が装備されて居た。

母艦から出す電波を操縦席後方のループアンテナでキャッチして、その角度を計器板の航路計に示す・・・航路計の針が真上に來る様に飛び続ければ母艦に還れると云う優れた無線装置である。

それなのに何故、太平洋戦争中零戦を駆って戦った当事者間で、無線が「使えた」「使え無かった」と回想が分かれるのか。それを突き詰めると海軍の教育制度の欠陥に行き着くのだが、本論に入る前に、先ずは珊瑚海海戦の概要を振り返ってみよう。

母艦を飛び立てば、もう連絡はとれ無い

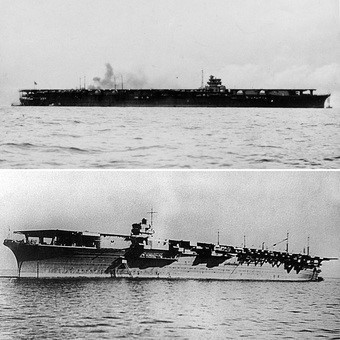

第五航空戦隊の空母「翔鶴・しょうかく」(上)と「瑞鶴・ずいかく」(下) 5-9-5

昭和16(1941)年12月8日、ハワイ・真珠湾のアメリカ太平洋艦隊を壊滅させた日本海軍機動部隊は、更に南太平洋の要衝・ラバウルやオーストラリアのダーウィン、更にインド洋に進出してセイロン島(現スリランカ)の英海軍拠点を攻撃する等・・・開戦から数ヵ月の間は、向かう処敵無しの快進撃を続けていた。

処が、昭和17(1942)年4月18日、密かに日本本土に接近していた米空母「ホーネット」を発艦した16機のノースアメリカンB-25爆撃機による本土空襲を許してしまったのを一つの切っ掛けとして、その勢いに翳りが見え始める。

日本海軍は、日本本土とハワイの中間に位置するミッドウェー島を攻略する作戦を決め、それに先立って、陸軍と協力する形で東部ニューギニアの要衝・ポートモレスビーを攻略することを決めた。

ポートモレスビーを占領する事が出来れば、アメリカとオーストラリアとの輸送路を遮断出来、連合軍がオーストラリアを足掛かりに南から反攻して來るのを封じる事が出来る。逆の立場で言えば、それだけに、連合軍に取っては何としても死守し無ければ為ら無い場所であった。

日本海軍は、ポートモレスビー攻略作戦を支援する為、第五航空戦隊(五航戦)の空母「翔鶴・しょうかく」「瑞鶴・ずいかく」を主力とする機動部隊をオーストラリア北東の珊瑚海に派遣。米海軍は、日本側の上陸作戦を阻止しようと、空母「レキシントン」「ヨークタウン」を主力とする機動部隊を差し向けた。

5月7日、上陸船団護衛の為ポートモレスビーを目指していた小型空母「祥鳳」が、米空母艦上機の集中攻撃を受けて沈没、此処に日米機動部隊の戦いの火蓋が切られた。

この日「翔鶴・しょうかく」「瑞鶴・ずいかく」を発進した合計78機の第一次攻撃隊は、米給油艦「ネオショー」と駆逐艦「シムス」を撃沈したが敵空母を発見出来なかった。更に第二次攻撃隊として30機を発進させるも、攻撃隊は敵戦闘機グラマンF4Fの襲撃を受け、更に日没で攻撃を断念。

爆弾・魚雷を投棄した処で、眼下に見えた空母が着艦誘導灯を灯したので「翔鶴」の九九艦爆3機が着艦しようとした処、飛行甲板の右側に、日本の空母とは明らかに異なる巨大な艦橋と煙突が見えた。

この空母は、探し求めていた米空母「ヨークタウン」だったのだ。敵も味方も、この瞬間迄誤認に気が付いて居なかった。日本の搭乗員が慌てて着艦を取り辞め、航空灯を消灯して上昇すると同時に、漸く気付いた敵艦からも対空砲火を撃ち挙げて来た。詰りこの時、日米機動部隊は直ぐ近くに居ながら、互いの存在に気付いていなかったのだ。

佐々木原二飛曹の日記には、この時米空母に着艦しそうに為った艦上爆撃機の搭乗員が、先に爆弾を投棄した事を悔しがって居た様子が書かれて居る。本格的な戦闘に為ったのは、翌5月8日の事だった。

この日、小町三飛曹は、夜明けと共に母艦上空直衛の為発艦した。1時間も経った頃、敵艦隊発見の報を受けて攻撃隊が続々と発艦するのが見えた。見事な大編隊である。小町は、高度3000メートルの上空で、小さく為って行く攻撃隊を見送りながら、聞こえる筈も無いのに大きな声で「がんばれよ!」 と声を掛けた。

上空直衛は緊張の連続であった。と云うのも小町によれば、当時の零戦では無線電話(音声)は雑音が多く殆ど通じ無かったので、一旦飛び上がってしまえば母艦と全く連絡が取れず、自分の眼だけが頼りであったからである。

「今時、タクシーでも無線で客の居る処へ急行出来るのに、我々にはそれが無かった。世界一の戦艦『大和』『武蔵』や『零戦』を作る力のある日本で、どうして新兵器でも何でも無い無線電話が使い物に為ら無かったのか、今でも無性に腹が立ちます。

電話さえあれば、もっと有効な使い方が出来たのに。 母艦には、司令官も参謀も艦長も皆居るのに、上空を飛んでる戦闘機の指揮も出来無いんですから。敵機の進入方向さえ判れば、何十浬(カイリ)か手前で捕捉する事も出来るんですが、飛んでしまえばそのママ音信不通。

搭乗員は無言のママ飛び続け、母艦はダンマリのママ戦闘の結果を待って居るのみで、こんな戦争があるかと思いましたよ」

程無く、母艦の前方数浬先を航行中の駆逐艦より、敵機来襲を知らせる黒煙が上がり、発砲が始まるのが見えた。

「敵機の大編隊を発見し、そこへ突っ込んで行って一撃を掛けた時には、既に敵機は母艦の直ぐ近くに迄来ていました。二撃目にはもう真上。グラマンF4F戦闘機は艦爆を守ろうと挑んで來るし、しかも、下方からは味方の艦隊が、飛んでる飛行機は全部敵だと思って対空砲火をバンバン撃って來る。

兎に角敵機を1機も近づけてはいけない、そう思って必死の思いで戦い続けました。こっちは10数機で、敵の大編隊(84機)を相手にするんだから、皆必死でしたよ」

小町機も可成りの敵弾を受けて居た。戦闘が一段落してフト下を見ると「翔鶴」が敵弾を受け飛行甲板から煙がモウモウと上がって居た。

「悔しくて涙が出ました。それで、無傷だった『瑞鶴』に着艦したら、私の機の被弾がアンマリ多いので使用不能と判断されて『その飛行機レッコー(投棄すること)』と声が聞こえたと思った途端、大勢の手でアッと云う間に海中に投棄されてしまいました。

真珠湾以来、ズッと大切に乗って来た零戦なのに、ショックでしたよ。『瑞鶴』の搭乗員室も、戦死者が多くて皆ションボリしていました」

・・・小町三飛曹の回想だけ見れば、無線が使え無くて大変だったのだろうと誰もが思う。だが、同じ「翔鶴」の佐々木原二飛曹は「無線は使えた」と回想して居る。

無線で「敵艦発見」の報告を受けた

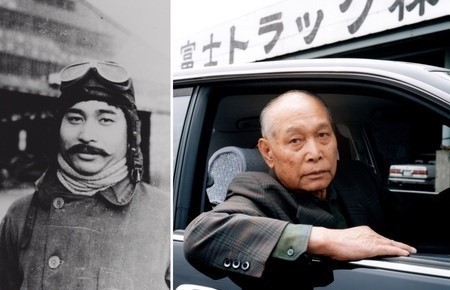

空母「翔鶴」零戦隊の一員として珊瑚海海戦に参加した佐々木原正夫二飛曹(右写真撮影 神立尚紀)5-9-6

「5月7日は敵空母を取り逃がしたので、翌8日は早暁に攻撃隊を出す事に為った。私も第一次攻撃隊の制空隊として出撃することが決まりました。私は此処迄実戦の機会に恵まれ無かったから、今度こそ遣れると欣喜雀躍でしたね」

佐々木原によると、攻撃隊の九九式艦上爆撃機と九七式艦上攻撃機を護衛して飛ぶ途中、敵艦隊に触接を続ける味方索敵機から、無線電信(モールス信号)で逐一敵情報告が入って居たと云う。

〈敵二〇〇度方位、二三五浬(435キロ) 味方艦攻触接戦艦一・母艦二・重巡二・軽巡・駆逐艦合して九隻。その報告整然として見事なり〉

と、佐々木原は日記に記している。敵艦隊に向かう途中、索敵機(さくてきき)が戻って來るのが見えた。索敵機は帰りの燃料ギリギリ迄敵艦隊に触接を続け、12通もの適切な報告を打電した後、帰途に就く処だった。「ご苦労さま、ありがとう」と、佐々木原は心の中で感謝した。処が、母艦に帰ると思われた索敵機は、スレ違いざまにバンク(機体を左右に傾ける)を振って反転すると、攻撃隊の先頭に立った。万が一にも敵を取り逃がす事の無い様、帰投出来無く為るのを承知で、身を捨てて誘導を始めたのだ。

午前9時、攻撃隊は敵機動部隊を水平線上に発見した。空母2隻を中心に、護衛艦艇が周囲を取り囲むように航行するのが望見される。敵空母は「レキシントン」と「ヨークタウン」の2隻だった。

9時22分、先頭を飛ぶ飛行隊長・高橋赫一少佐が搭乗する九九艦爆より信号弾が発射される「突撃セヨ」の合図である。

艦爆隊と艦攻隊は敵空母に対し同時に攻撃を開始。制空隊は、邀撃(ようげき)して來るグラマンF4Fから攻撃隊を守る為空戦を挑んだ。

「敵空母からは、次々と戦闘機が発艦するのが見えた。予(あらかじ)め邀撃(ようげき)態勢(たいせい)を整えて居たと云うより、慌てて飛び上がって來る感じでしたね。こちらの高度は3,500メートル。上昇して來る約40機の敵戦闘機に対し零戦9機で優位(高度が高い)から突入しました。

私は側方から急上昇して來るグラマンに機首を向け、正面から反航して、相手が私の機を避けようと急反転した処へ機銃弾を叩き込んだ。するとソイツは火を噴いて墜ちて行きました。続いて、味方機に撃たれて白煙を噴きながら上昇して來るグラマンを狙い、距離500メートルから撃ってこれも撃墜。

その時、機首の7.7ミリ機銃が発射出来無く為ったので、一旦高度を取って空戦場を離脱し、上昇しながら操縦席の両前にある装填レバーをガチャン・ガチャンと操作して詰まった薬莢を弾き出しました。連続発射していると、銃身が焼けて薬莢(やっきょう)が詰まっちゃうんです。

弾丸が出ることを確認して再び突入すると、味方の艦攻がグラマンに追われて居るのが見えたので、急降下して、距離200メートルから射撃、これを海面に激突させました。機銃弾が命中したら手応えを感じますよ。弾丸が敵機に食い込むのが手に取る様に見えるんですから」

佐々木原が回想する様に、零戦は圧倒的多数のグラマンF4Fを相手に極めて有利な空戦を行なった。

「空戦しながら下を見ると、敵空母の上を味方の艦攻がスーッと飛び抜ける。ア、魚雷を発射したなと思う間も無く、命中すると高さ何10メートルもあろうかと云う巨大な水柱が上がる。日露戦争の、日本海海戦の絵を見て居る様でした」

攻撃を終え、母艦に帰投する途中、佐々木原は更に1機の米雷撃機を発見、これを撃墜している。

「初陣としては上々の戦果でした。処が、母艦に還ってみると『翔鶴』の飛行甲板が被弾してメクレ揚がっている。そこで、無傷の『瑞鶴』に着艦したんですが・・・」

佐々木原の日記には、着艦した「瑞鶴」飛行甲板上の情景が生々しく綴られている。

〈甲板上に南(義美)兵曹をり、一ノ瀬兵曹戦死せりと告げらる。暫(しば)し茫然とす。聞けば我が第一次攻撃隊発艦後約三十分して敵も我を攻撃せんとして発艦せりとの報あり。直衛機は全機直衛に上がれり。

一ノ瀬君は南一飛曹の二番機として飛行中、優位にある敵戦闘機六機の攻撃を被り、彼は瞬時に火達磨となり戦死せりと。同期生一ノ瀬君の戦死を悼む。艦攻の新野兵曹長機上戦死、両眼を「カツ」と見開いたまま血だらけで我が眼前を運ばれたり〉

この海戦で、日本側は米大型空母「レキシントン」を撃沈「ヨークタウン」にも損傷を与え、米軍の飛行機69機を失わせたが、日本側も小型空母「祥鳳」が撃沈され「翔鶴・しょうかく」が被弾、飛行機約100機と多くの搭乗員を失った。

戦果の上では互角の戦いだったが、この海戦の為、肝心のポートモレスビー攻略が中止に追い込まれ、作戦そのものは失敗に終わっている。これは日本に取って開戦以来初めての大きな躓きだった。

「トラックに寄港した時『瑞鶴・ずいかく』から『翔鶴・しょうかく』に戻ったんですが『翔鶴』は、搭乗員室の横にある高角砲に直撃弾を受けて9名がソコで戦死したらしい。搭乗員室も天井に穴が開いていて夜は星が見えました。

そこで寝てたら時々スコールが降って、水浸しに為ると凄い屍臭が鼻を突くんですよ。これは溜らんと、ベッドを担いで整備員の部屋で寝たりしながら内地に帰りました」

と、佐々木原は回想する。

証言の矛盾は搭乗員養成制度の不備の所為

海軍屈指の名パイロットと呼ばれた羽切松雄中尉も、モールス信号は苦手としていた(右写真撮影 神立尚紀)5-9-10

さて、先程の小町と佐々木原の回想を好く見ると「無線が使えた、使え無かった」に関して、チョットした違いがあることにお気付きだろうか。

小町は「当時の零戦では無線電話(音声)は雑音が多く、殆ど通じ無かった」と回想して居るのに対し、佐々木原は「味方索敵機から、逐一無線電信(モールス信号)で敵情報告が入っていた」と言っている。詰り、音声での無線電話は使え無かったがモールス信号の無線電信は使えたと云う事である。

では何故、この様に回想に差が出たかと言えば、そこには日本海軍の、搭乗員養成制度の不備があった。日本海軍の搭乗員養成制度は、

1 海軍兵学校出身士官をパイロットに養成する「飛行学生」

2 各兵種からの内部選抜で選ばれた者に搭乗員としての訓練を施す「操縦練習生」「偵察練習生」

3 そして後から出来た、全国から選ばれた少年に基礎教育を施し、その上で飛行機搭乗員として訓練する「予科練習生」(応募者の学歴により甲種・乙種があった)

4 更に大学・専門学校卒業者を予備士官に任用する「予備学生」

5 愛媛・長崎乗員養成所を卒業した者を訓練して充員召集する「予備練習生」

6 大学予科・高等学校在学中の者を予備海軍少尉候補生に任用する「予備生徒」

・・・と様々なコースが在った。だが、珊瑚海海戦当時、空母に乗っていた搭乗員は1「飛行学生」2「操縦練習生(操練)」3「甲種飛行予科練習生(甲飛)」と「乙種飛行予科練習生(乙飛)」の出身者のみである。

小町は操練四十九期の出身で、佐々木原は甲飛四期を卒業している。この、出身コースの違いが鍵なのだ。

操縦練習生は、大正の昔・海軍航空草創期からの歴史ある制度である。水兵・機関兵・主計兵等海軍のアラユル兵種の下士官兵の中から搭乗員志願者を募り、数十倍の倍率の中から粒よりの優秀な者だけを採用し操縦訓練を施した。

だから、古参の名パイロットと呼ばれる人の多くはこの操練出身者である。だが、この制度には弱点があった。既に一人前に為って居た下士官兵の中から採用した為、イキナリ操縦訓練に入ってしまい座学の部分が弱かったのだ。航空機の無線の重要性が高まって来ても、それを基礎から教え込む様なカリキュラムは無かった。

それと、兵種も階級もマチマチの者の寄せ集め所帯だった為に、飛行場では同じ練習生でも宿舎に戻れば階級の下の者は上の者の洗濯から靴磨きまで遣らされ、ジックリ勉強する暇が無い。どんな兵種でも、新兵の時に手旗信号とモールス信号の初歩は教わるが、通信兵にでも為らない限りは、普段モールス信号を使う様な機会は無い。

それをそのママにして、飛行機の操縦だけを教えるものだから「飛行機の操縦に関しては名人だが、モールス信号が取れ無い」搭乗員が、海軍航空隊の主力に為ってしまった。

それに対して、飛行学生出身の士官搭乗員は海軍兵学校で、甲種・乙種の飛行予科練習生は飛行練習生に進む前の課程で、誰もがモールス信号の特訓を受け、1分間に最低85字は捕れる様に訓練されて居る。この差は極めて大きかった。海軍屈指の名パイロットと言われた、操練二十八期出身の羽切松雄中尉は、筆者のインタビューに、

「昭和15(1940)年 横須賀海軍航空隊で、基地からの無線誘導で敵機を邀撃する訓練を何度もしましたが、一緒に飛んだ乙飛二期の東山市郎空曹長は無線のモールスを瞬時に読んでパッと行動に移せるのに、僕はどうしてもそこで遅れを取ってしまう。空戦に為れば負け無い自信はあるのに、アレは悔しいと云うより情け無かった。東山さんにも好く冷やかされましたよ」

と回想している。また、珊瑚海海戦に続いて昭和17(1942)年6月5日、日米機動部隊が激突・・・日本が空母四隻を失い大敗したミッドウェー海戦でも、空母「蒼龍」から母艦上空直衛に飛んだ藤田恰與藏(いよぞう)大尉(のち少佐 海軍兵学校六十六期、飛行学生三十三期)は、

「母艦から敵機来襲の報を聞き・・・モールス信号の無線電信ですよ・・・指示された方角に向かうと、低空を飛んで來る双発のマーチンB-26を発見しました」

と回想する。だが、 同じ「蒼龍」から、矢張り上空直衛に飛んだ原田要一飛曹(後中尉 操練三十五期首席卒業)は、

「無線が使え無いから敵機が何処から来るか判ら無い。目に入る敵機を次々と攻撃するばかりでした」

と語っている。この辺りの弱点を海軍も自覚したのであろう。操縦練習生制度は昭和16年に廃止され、内部から選抜した者も予科練で基礎教育を施した上で飛行練習生に進ませる「丙種飛行予科練習生(丙飛)」に切り替わった。

しかし、丙飛出身の搭乗員が第一線に出るのは概ねミッドウェー海戦以降の事である。以上の例から明らかな様に、零戦の「無線が使え無かった」と回想するのは操練出身者が多い。

「撃墜王」として知られる坂井三郎中尉(操練三十八期首席卒業)も、台南海軍航空隊でラバウルやニューギニアのラエ基地を拠点に戦っていた頃のことを、

「無線は使え無いから、全部手信号です。どうせ使え無いならチョットでも機体を軽くしようと無線機も降ろし、操縦席の後ろにある木製のアンテナ支柱も、空気抵抗に為るからとノコギリで切ってしまいました」

と筆者に語っている。

モールス信号訓練の有無が生死を分けた

昭和18年4月にラバウル東飛行場で撮影された二〇四空の零戦 操縦席の後ろにあるべき無線のアンテナ支柱を撤去しているのがわかる 5-9-11

実際、昭和17年から18年に掛け、南方戦線の基地航空隊では殆どの場合、搭乗員の出身コースに関らず無線は使い物に為ら無かった。台南空に続いてラバウルに投入された第二航空隊(後 第五八二海軍航空隊と改称)も、第六航空隊(後 第二〇四海軍航空隊)も、無線は使い物に為らず、無線機とアンテナ支柱を撤去した例が多々あったことは写真からも確認出来る。

空中での飛行機間の意思疎通は手信号で、例えば燃料関係のトラブルなら自分の口を指さす。上空から真ん丸に見えるコロンバンガラ島へ不時着せよ、の場合は指で丸く輪を描いて、続いて下を指さす。ベララベラ島は、口を開けてベロを出すと云った具合である。戦闘隊形に入る場合は、大きくバンクを振ると小隊毎に散開、片方にだけバンクを振ればソチラ側に梯形陣(ていけいじん)を執れと云う意味である。

毎日、一緒に飛んで居ればこれでも十分に意思が伝わったが、搭乗員の戦死が相次ぎ入れ替わりが激しく為るとそうも言っていられ無く為る。ガダルカナル島の敵飛行場を陸軍が占領したと云う知らせに、早速進駐させるべくラバウルから零戦隊を差し向けた事がある。

数時間後「飛行場占領は誤り」との報告が入ったが、無線が使え無いので呼び戻すことも出来無いママ、着陸しようとした零戦が敵戦闘機の奇襲を受け壊滅すると云う悲劇も起きた。

基地航空隊の零戦で無線が使え無かったのは「高温多湿の環境が精密電子機器である無線機に悪影響を及ぼした」「部品供給の不足」「整備員の無線機への無理解」等、色んな説があるが、使え無いなりに手信号など現場の工夫で何とか凌いでしまったことも、寧ろマイナスに働いたのではないか。

一方、同じ時期でも、空母に搭載された零戦は無線を使い熟している。例えば、昭和17(1942)年10月26日、又も日米機動部隊が激突した「南太平洋海戦」「翔鶴」零戦隊佐々木原二飛曹の日記には、敵機動部隊攻撃からの帰途、単機で母艦に帰投した時のことが次のように記されている。

「クルシーを入れてみると、味方の母艦群より連続信号を發信して來るのが受信された。然し未だ母艦は見えず、又その位置も判ら無ければ測定も出来ぬ。クルシーが破壊されてゐるのだ。

諦めて電話に切り換えたが感度無く、電信にダイヤルを切り換えると間も無く感度あり、総戦闘機(サクラ)及び制空隊(ツバメ)に呼び掛けてゐるのが聞こえた。シメタ!と受信に掛る。右手の操縦桿を左手に持ちレシーバーを完全に装着して、ダイヤルを調節して聞こえるのを右膝の上の記録板に書き留める。

『サクラサクラ我の位置、出発点よりの方位二十八度九十五浬速力三十ノツト、針路三十三度。一三三五』 次いでサクラサクラと連送して来る。直ちに母艦の位置を計算、会合点時間を計測する」

クルシーは優れた無線帰投装置だったが、衝撃に弱く空戦によるG(重力)で故障してしまうのが難点だった。無線電話(音声)は電波の到達距離が短く、海上ではどうしてもモールス信号による無線電信に頼る事に為る。こんな時、予科練で叩き込まれたモールス信号の訓練は、生死を分ける程重要なものであった。

南太平洋海戦で敵機動部隊攻撃に参加した零戦搭乗員のうち、空母「瑞鳳」分隊長・日高盛康大尉は、矢張り空戦の際のGが原因でクルシーが故障、母艦を探して飛ぶうちに幸運にも無線電話が通じ帰還出来たと云うし、空母「隼鷹」飛行隊長・志賀淑雄大尉は、クルシーが使えて母艦からの無線誘導で帰還出来たと回想している。「翔鶴」の佐々木原が無線電信で帰還出来たのと合わせ、無線がフルに使われた戦いだった。

改善された時は既に時遅く

横空戦闘機隊の先任搭乗員だった大原亮治上飛曹(右写真撮影 神立尚紀) 5-9-12

そんな、時と場所と人によって使えたり使え無かったりした戦闘機の無線事情が劇的に改善したのは、昭和19(1944)年も後半の頃だった。最前線で米軍の新型戦闘機・グラマンF6Fとの戦いで辛酸を舐め、内地に還って来た横須賀海軍航空隊(横空)の塚本祐造大尉(のち少佐)が機上無線の実用化について改めて研究・テストを重ね、無線電話の雑音の原因がエンジンプラグのスパークの火花にあることを突き止めたのだ。

そこで機器に適切なシールドを施した処、劇的に雑音が解消され通信距離も伸びた。横空の先任搭乗員だった大原亮治上飛曹(のち飛曹長)は、

「塚本大尉の無線テストを、横空の無線室で皆固唾を飲んで見守りました。『ワレ名古屋上空』好く聴こえる。『ワレ大阪上空』未だ聴こえる。岡山・広島と、段々感度は下がりましたが、岩国上空まで音声が聴き取れた。電波はその日によって到達距離が変わって来ますが、横空から岩国まで約800キロ、これだけ届けば空戰には十分です。早速横空が各航空隊に無線の講習をしました」

大戦末期の沖縄航空戦や本土上空の空戦では、横空を初め、新鋭機「紫電改」で編成された第三四三海軍航空隊や、零戦の第二〇三海軍航空隊などが「混信を避ける為戦闘中に発信するのは一番機のみ」等と制限着きではあるものの無線電話を実戦に活用している。

だが、時既に遅く昭和20(1945)年8月15日、日本は敗れた・・・戦後76年、通信機器の進歩は目覚ましく、今や誰もがスマートフォンを持ち、何時でも何処でもインターネットに接続したり、人と通話出来るのが当たり前の時代に為った。

「戦争中にこれが在れば、もっと楽に戦えただろうなあ」とは、遂先頃、スマホでリモート会議デビューを果たした97歳の元零戦搭乗員の述懐である。

神立 尚紀 カメラマン・ノンフィクション作家

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/10716347

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック