2018年10月20日

スペイン巡礼記 ⑮ 13日目:エスコートされてブルゴス入り

Pilgrimage in Spain ⑮ Day13: Arrive at Burgos escorted by Jan【4.2011】

4月13日(巡礼13日目) Atapuerca アタプエルカ ~ Burgos ブルゴス (21.5km)

「第1ステージの終わり The end of the first stage」

パンプローナからサンティアゴ・デ・コンポステラまでの707,5キロを私は、ブルゴス、レオンという大都市を区切りとする3つのステージに分け、パンプローナからブルゴスまでの222,5キロを第1ステージ、レオンまでの248,5キロを第2ステージ、そして終点サンティアゴ・デ・コンポステラまでの236,5キロを第3ステージとした。

自分がどの位置にいて、あとどれだけ歩けばゴールにたどり着くかをより明確にするためだ。4月1日にパンプローナに入り、13日目の4月13日、私はついに巡礼路ではパンプローナに次ぐ大きさの大都市、ブルゴスへたどり着く。

ブルゴスにあるサンタ・マリア大聖堂(ブルゴス大聖堂)は世界遺産にも登録されており、トレド、セヴィリヤと並ぶスペイン三大カテドラルの一つで、何といっても観光の目玉だ。

朝7時半、出発は遅いと宣言していたとおり、まだすやすやと眠っているヤンを起こさないよう、できるだけ静かに出発準備をしたのだが、やはり宿全体のざわめきで目を覚ましたらしく、最後にリュックを背負った時に、ヤンが「モーニン!」と声をかけてくれた。

目をこすりながら「早いね」とよく回らない舌でモゴモゴと云う彼に、「でもあなたは歩くのが早いから、きっとすぐに私に追いつくでしょう」と答えると、「イエス、オフコース!」と自信満々に言い、「See you later.」と送り出された。

今日最初の難関は、アタプエルカの裏から始まる200メートルの山登り。

痛む膝と腰と戦いながら、久々にクリアに晴れ渡った青空の下、一歩ずつ山を登ると、標高1,070メートルの位置に巨大な十字架があり、その西側遥か彼方に、光にきらめくブルゴスの大きな街を望むことができた。

あんな遠方の光の彼方まで歩くのか、と思うと一瞬気持ちが萎えたが、今の私は人の足が驚くほど遠くまで人間を運んでくれることを知っているので、目的地が見えているだけでやる気が持てた。

暖かい日差しの中、私は明るい気分で山を下り始め、少しずつブルゴスへと近付いていった。

膝の痛みが激しくなり、右足を引きずりながらの歩きに少し疲れて、途中の村落でバルに入る。今朝はドーナツ一個しかお腹に入れていなかったので、そこでカフェオレとマフィンをオーダーして心と体を満たすと、気を取り直して出発。

今日はガブリエルと犬のカルロスに追い越し追い越され、という感じでいつも近くを歩いていた。

今朝出発前に、アルベルゲの庭で犬とじゃれていたガブリエルを写真に残したいと思い、ふたり(一人と一匹)をカメラに収めるとガブリエルは、石鹸のお礼を言い、これからまだ先は長いし、君は女の子一人で危ないだろうから、万が一の時は電話してくれと、ケータイの番号を書いて私に渡してくれた。

何度も顔を合わせると連帯意識が芽生え、お互いを思いやれるようになる。それが旅の仲間というものなのだろう。しかし残念ながら、ブルゴス市内に入って一度道の反対側を歩く姿を見かけて以降、彼らに会うことはなかった。それも縁なのだろうか、けっこうシビアだ。思い通りに人との出会いは繋がっていかない。

「ヤンと共にブルゴス入り Enter Burgos with Jan」

最後の村落を過ぎると、道は大きな空港脇の道路に沿って延び、ついに私はブルゴスの街に入った。しかしそこからアルベルゲのあるエリア、ブルゴス大聖堂の建つ旧市街への道のりがまた長かった。

それもそのはず、街の入り口といえどヴィジャフラという地区からブルゴス大聖堂までの距離はなんと10キロもあったのだ。

今まで主に山道を歩いてきた巡礼者にとって、ホタテ貝の道標がほとんどない街中の、車の往来が激しい大きなアスファルト道を延々10キロも歩くのは、苦痛以外のなにものでもなかった。

道標も見当たらず、歩いている方向が合っているのか不安になって尋ねたご夫婦とベンチに座って休んでいたところへ、ようやくヤンが追いついてきた。

黒づくめのスキーヤーのようなスポーティな服装、サングラスにカウボーイハットと、巡礼者の中では目を引くオシャレなヤンに驚いて、「何者?」光線を放出していた夫婦に対し、ここでもヤンはいつものフレンドリーさ全開で「Izumiとは昨夜同じアルベルゲに泊まったんだけど、ボクは朝出るのが遅かったから急ピッチで歩いてやっと追いついたんだよ」と説明した。

ランチを食べに行くという夫婦を見送ると、彼は長い両足を投げ出し寛いでベンチに腰かけ、途中で野犬に襲われ大変だった、と面白可笑しく話し始めた。

「狂犬だったけどこのストックで何とか追い払ったよ、君は大丈夫だった?」と気にしてくれる。飛行場の周りを歩いていた時、遠くで犬のけたたましい鳴き声を聞いた気がしたが、あれはヤンと犬が闘っていた時の声だったのか、と他人事ながら可笑しくて笑いをこらえていると、ヤンが私の体調を訊いてきた。どうやら私のヘルス・ドクターにでもなった気でいるらしい。

腰と膝が少し痛い、と答えると「ちゃんと休憩を取ったほうがいい。ボクも着いたばかりだし、もう少しここで座って休もう」と、しばらく木陰のそのベンチで休憩することになった。

「でもIzumiはすごいよね。こんなに小さいのに、こんな大きな荷物背負って一人で歩くなんで。いつも笑顔だし、君はけして怒らない」と、いきなりヤンが真面目な口調で言うので、私は少し驚いた。

私がいつも笑っていたのはヤンが面白かったからだ。ヤンが喋るとついつい漫画チックに「ボクちゃんは…」と吹き出しを顔の横に想像してしまうのだ。歌うようなおかしなリズムの彼の英語も笑いを誘う。表情のある喋り方、とでもいおうか。

「怒らないのはたぶん私が日本人だから」

日本人は争いごとが苦手なので、常にスマイルで周囲のムードを和やかにしようとする癖があり、自分の希望が他の人と合わなそうだと、その他大勢に合わせて意見を変えることにあまり抵抗を感じない。無理して人に合わせる、というよりもそれは、我を通して他人と気まずいムードにならないようにするための日本人特有の知恵なのだと思う、ということを拙い英語で説明する。

「へえー、日本人てオトナなんだね」ヤンは目を丸くして聞いていたが、濃いサングラスの向こうから私の顔をじっと見つめながら言った。

「それでもボクは君が自分の意見を持たない人間だとは思わない。この道を一人で歩いていることが何よりの証拠だし、英語でこうやって意見を言うこともちゃんとできる。ボクはそんなタフな君が好きだし、尊敬するよ」

ヤンの口からそんな真面目なセリフが飛び出すとは思ってもみなかったので、どう反応していいかわからず、曖昧に笑ってありがとうとだけ答える。

「お腹すかない? どこかで昼メシ食べようよ。何が食べたい?」

しばらくしてヤンが聞いたので、すかさずスパゲティ、と提案する。

スペインのバルでパスタを見かけたことがなかったが、ブルゴスのような都会ならイタリアン・レストランもあるかもと思ったのだ。スパニッシュな料理が続き、私は日本で日常的に食べていたパスタが恋しくなっていた。

「ヤンと二人、ブルゴスを彷徨う Wandering Burgos with Jan」

しかし、歩き始めてもピザ屋はけっこうあるのだが、店先のメニューにパスタ類が見当たらない。スペイン人はパスタ類を食べないのだろうか。

何軒か覗いた結果、パスタは無さそうだという結論に至り、二人とも疲れがピークに達したこともあり、バルに入ることにした。

ピンチョスを二皿ほどちびちびとつまんでいたヤンは店内から新聞を持ってくると、おもむろにグラサンをかけて読み始めた。

スペイン語が読めるのかと尋ねる私に「いや、でも眺めてるだけでも雰囲気はわかる気がするから」と、サングラスの奥に隠れたどこを見ているかわからない目でチラッとこちらを向いて笑うと、長い足を組んでそれらしく新聞をめくり始めた。

燦燦と降り注ぐ太陽光の下、昼下がりの心地よい風がテーブルの間を吹き抜けていく。私たちは言葉なくその贅沢な午後のひと時をそれぞれに楽しんだ。店での食事が久しくなかった私には、隣りに座る人がいてくれるだけで何だか贅沢な気がして、夕べに引き続き嬉しかった。

見上げると、吸い込まれそうな空は透明で、どこまでも高かった。

永遠に続きそうに思われたそんな時間も、太陽の傾きとともに別れを告げ、私たちは再びリュックを背負った。私にはこれからオスタルを探す、という仕事が残っている。また一人に戻るのだから気をしっかり持たないと、と何だか名残惜しい気持ちでヤンに別れを告げると、彼は私のオスタル探しを手伝うという。

「いや、そんな、一人で大丈夫だよ。あなたはもっと先まで歩く予定なんだから早く行かないと」と私がオロオロしていると、彼はおもむろに電子辞書を取り出し、何事か調べると「I will escort you.」と云う。どうやら「エスコート」に当たる単語を調べていたらしい。

そんな、悪いよ、いいよ、と極めて日本人的な遠慮を前面に押し出す私に、彼は「いいんだよ。時間なんて余ってるし、これも何かの縁だ。ボクが君をエスコートしたいんだから、いいんだ」と言うと私の背中を押しながら、さっさと歩き始めた。

変わった人だけどいい人だなぁ、とジーンとしつつも頑張ってヤンに付いていく。何ぶん足の長さが違うので、彼の速度に付いていくのは結構大変なのだった。

「どうなってるんだ」と二人で右往左往すること約30分、ヤンが人に訊いてみようと提案し、何やらお尻のポケットからメモを取り出した。そこには簡単なスペイン語の言い回しがメモしてあるらしく、それを示しながら「ボクがスペイン語で訊いてみるよ。いいかい、『ホテルはどこですか』は『ドンデ・エスタ・オテル』っていうんだよ」と得意気に言った。

そして近くのバス停のベンチに座っていたご婦人に「オラ!」とスペイン語で挨拶しながらお得意のヤン・スマイルで近づいて行き「ドンデ・エスタ・オテル?」と、日本人が「ウェア・イズ・マイク?」と言うような調子で尋ねた。

ところがバリバリのスペイン人らしきそのご婦人は目を白黒させてヤンの顔を見つめている。ヤンは声量を上げて「ドンデ・エスタ・〇〇~」と繰り返す。必死になるあまりご婦人に近付きすぎてベンチにのけぞっているご婦人と、かみつくように「ドンデ・エスタ~」と叫んでいるヤンの対比が面白すぎて、私は隣りで笑いをこらえるのに必死だった。

それでも漏れてしまった私の笑い声に気付いたヤンがようやくご婦人を解放し「おかしいなぁ、なんで通じないいんだろう。ボクのスペイン語はパーフェクトなはずなのに…」とボヤいている。

ヤン、なんて面白くていい人なんだ~!

私は自分のことでもないのにこんなに一生懸命になってくれているヤンに悪いと思いながらも笑いをこらえ「もういいよ、今日は聖堂の近くのアルベルゲに泊まるよ」とギブアップ宣言をしたのだが、ヤンは「いや、絶対この辺りにあるはずだよ。英語のわかる人に訊けばいいんだ!スーツ姿の若い男なら英語ができるに違いないよ!」と意地になっている。

とはいっても「スーツ姿の若い男」が見当たらないので、通りすがりの若者を捕まえてはホテルの集まる場所を尋ねる。そんなヤンの後を笑いながら付いていく私、という構図のまましばらく歩くと、大通りを挟んで向かいに古めかしい城壁のような石壁が立ちはだかる場所に出た。どうやらブルゴス大聖堂の足元まで歩いて来ていたようだ。あの石壁から向こうが旧市街なのだろう。

ブルゴス大聖堂

「せっかく探してくれたのにごめんね。今日はアルベルゲに泊まるからもういいよ」と言った時、彼の目が私の頭越しに何かを捉えた。

「オスタルだ!オスタルの看板だよ!」

興奮して叫ぶヤンの指した方向には、旧市街に対面するように大通りのこちら側に立ち並ぶ建物の一角に確かにオスタルの看板があるではないか。私達は、諦める寸前に現れた幸運に肩を叩きあって喜び、早速古めかしい建物の上階にあるオスタルの受付へと向かった。

「また会おう... See you again...」

エレベーターの中でヤンが予算を聞いてきたので、40ユーロと答える。落ち着きなくキョロキョロとエレベーターのひび割れに顔を近付けたりしているヤンの、高く尖ったこれぞアーリア系というドイツ人独特の鼻や、見事にふたつに割れた細長い顎の先などをそれとなく観察しながら。

オスタルを見つけた時点でこの人とはお別れだなのだと思っていたのだが、彼は、もしここの宿泊料が私の予算以上だったらまた他を探さなければならないだろうから、最後まで見届けるよ、と徹底して私を「エスコート」すると決めたようだ。

そして料金や、決める前に部屋を見せてもらう交渉まで全てヤンが先頭に立ってしきってくれたおかげで、私は35ユーロのオスタルの一室にプライベート空間を確保することができたのだった。

受付のお兄さんに前払い料金を払い終えると、いよいよ本当の別れが待っていた。夕べから何くれと世話を焼いてくれたヤンは、大きな街のマンモス・アルベルゲが嫌いなので、小さなアルベルゲを求めてブルゴスの次の村までこれから歩くのだ。

私は別れ難さをひしひしと感じながら、ここまで「エスコート」してくれたお礼を言った。そしてお互いに「ブエン・カミーノ!」とこれからの道程を励まし合い握手を交わすと、ヤンはくるっと身を翻し、エレベーターの方へと消えていった。

ヤンの姿が廊下の角を曲がって見えなくなった時、反射的に私は走り出していた。

彼を追いかけて「ヤン!」と大声で叫びながら。

エレベーターに乗り込んで振り向いた彼の長い手が走り寄る私を受け止めた。

「また会える?」

彼の顔を見上げるようにして尋ねた私に、彼は唇を目いっぱい真横へ広げ、きれいに並んだ白い歯を見せて笑うと「もちろん。神のみぞ知る、だけどね。また会おう」と言って手を振った。次の瞬間、黒いサングラスの奥の目が何を語っていたのかは読み取れないまま、四角い箱の扉は閉まった。

「See you again.」

そう思うとなんか複雑だ。ずっと近くを歩いて行けたらいいのに。ペースも事情も人それぞれだから、会いたい人にまた会えるかどうかは、本当に神のみぞ知ることなのだ。

午後の日が傾き、寒さが部屋に忍び込んできた夕方、左手の小指がマヒして攣りそうになった。寒さのせいだけだとよいのだが。もし体の一部が動かなくなっていったら、どうやって生きていけばいいのだろう。誰もずっとそばにはいてくれないのに。

ブルゴスという大都会に入り、久々に見たマンション群や便利なショッピングモール、すれ違う大勢の人たちが私に里心を起こさせたのか、無性に東京が恋しいと思った。

行きつけのパスタ屋、真夜中、映画を見ながらのカウチ・ポテト、朝まで白い光を投げかける街灯、一晩中絶えることのない車の通りすぎる音…東京。私は東京が好きだ、東京が恋しい。

4月13日(巡礼13日目) Atapuerca アタプエルカ ~ Burgos ブルゴス (21.5km)

「第1ステージの終わり The end of the first stage」

パンプローナからサンティアゴ・デ・コンポステラまでの707,5キロを私は、ブルゴス、レオンという大都市を区切りとする3つのステージに分け、パンプローナからブルゴスまでの222,5キロを第1ステージ、レオンまでの248,5キロを第2ステージ、そして終点サンティアゴ・デ・コンポステラまでの236,5キロを第3ステージとした。

自分がどの位置にいて、あとどれだけ歩けばゴールにたどり着くかをより明確にするためだ。4月1日にパンプローナに入り、13日目の4月13日、私はついに巡礼路ではパンプローナに次ぐ大きさの大都市、ブルゴスへたどり着く。

ブルゴスにあるサンタ・マリア大聖堂(ブルゴス大聖堂)は世界遺産にも登録されており、トレド、セヴィリヤと並ぶスペイン三大カテドラルの一つで、何といっても観光の目玉だ。

朝7時半、出発は遅いと宣言していたとおり、まだすやすやと眠っているヤンを起こさないよう、できるだけ静かに出発準備をしたのだが、やはり宿全体のざわめきで目を覚ましたらしく、最後にリュックを背負った時に、ヤンが「モーニン!」と声をかけてくれた。

目をこすりながら「早いね」とよく回らない舌でモゴモゴと云う彼に、「でもあなたは歩くのが早いから、きっとすぐに私に追いつくでしょう」と答えると、「イエス、オフコース!」と自信満々に言い、「See you later.」と送り出された。

今日最初の難関は、アタプエルカの裏から始まる200メートルの山登り。

痛む膝と腰と戦いながら、久々にクリアに晴れ渡った青空の下、一歩ずつ山を登ると、標高1,070メートルの位置に巨大な十字架があり、その西側遥か彼方に、光にきらめくブルゴスの大きな街を望むことができた。

あんな遠方の光の彼方まで歩くのか、と思うと一瞬気持ちが萎えたが、今の私は人の足が驚くほど遠くまで人間を運んでくれることを知っているので、目的地が見えているだけでやる気が持てた。

暖かい日差しの中、私は明るい気分で山を下り始め、少しずつブルゴスへと近付いていった。

膝の痛みが激しくなり、右足を引きずりながらの歩きに少し疲れて、途中の村落でバルに入る。今朝はドーナツ一個しかお腹に入れていなかったので、そこでカフェオレとマフィンをオーダーして心と体を満たすと、気を取り直して出発。

今日はガブリエルと犬のカルロスに追い越し追い越され、という感じでいつも近くを歩いていた。

今朝出発前に、アルベルゲの庭で犬とじゃれていたガブリエルを写真に残したいと思い、ふたり(一人と一匹)をカメラに収めるとガブリエルは、石鹸のお礼を言い、これからまだ先は長いし、君は女の子一人で危ないだろうから、万が一の時は電話してくれと、ケータイの番号を書いて私に渡してくれた。

何度も顔を合わせると連帯意識が芽生え、お互いを思いやれるようになる。それが旅の仲間というものなのだろう。しかし残念ながら、ブルゴス市内に入って一度道の反対側を歩く姿を見かけて以降、彼らに会うことはなかった。それも縁なのだろうか、けっこうシビアだ。思い通りに人との出会いは繋がっていかない。

「ヤンと共にブルゴス入り Enter Burgos with Jan」

最後の村落を過ぎると、道は大きな空港脇の道路に沿って延び、ついに私はブルゴスの街に入った。しかしそこからアルベルゲのあるエリア、ブルゴス大聖堂の建つ旧市街への道のりがまた長かった。

それもそのはず、街の入り口といえどヴィジャフラという地区からブルゴス大聖堂までの距離はなんと10キロもあったのだ。

今まで主に山道を歩いてきた巡礼者にとって、ホタテ貝の道標がほとんどない街中の、車の往来が激しい大きなアスファルト道を延々10キロも歩くのは、苦痛以外のなにものでもなかった。

道標も見当たらず、歩いている方向が合っているのか不安になって尋ねたご夫婦とベンチに座って休んでいたところへ、ようやくヤンが追いついてきた。

黒づくめのスキーヤーのようなスポーティな服装、サングラスにカウボーイハットと、巡礼者の中では目を引くオシャレなヤンに驚いて、「何者?」光線を放出していた夫婦に対し、ここでもヤンはいつものフレンドリーさ全開で「Izumiとは昨夜同じアルベルゲに泊まったんだけど、ボクは朝出るのが遅かったから急ピッチで歩いてやっと追いついたんだよ」と説明した。

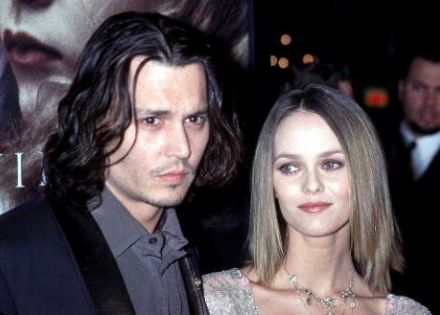

| 私は、これはチャンスとばかりに、ご夫婦にヤンとの写真を撮ってくれるようお願いした。 最初ベンチに並んで座っているところを旦那さんが撮ろうとすると、ヤンは「なんかこれじゃ恋人同士みたいだな」と言って、私の後ろに立つと肩に手を置いた。彼は背が高いので、私の真後ろに立っても顔は全く隠れない。私の頭のてっぺんは彼の首にも届いていないのだ。この撮り方のほうが恋人同士っぽくないか?と思いつつも笑顔を作る。 |

ランチを食べに行くという夫婦を見送ると、彼は長い両足を投げ出し寛いでベンチに腰かけ、途中で野犬に襲われ大変だった、と面白可笑しく話し始めた。

「狂犬だったけどこのストックで何とか追い払ったよ、君は大丈夫だった?」と気にしてくれる。飛行場の周りを歩いていた時、遠くで犬のけたたましい鳴き声を聞いた気がしたが、あれはヤンと犬が闘っていた時の声だったのか、と他人事ながら可笑しくて笑いをこらえていると、ヤンが私の体調を訊いてきた。どうやら私のヘルス・ドクターにでもなった気でいるらしい。

腰と膝が少し痛い、と答えると「ちゃんと休憩を取ったほうがいい。ボクも着いたばかりだし、もう少しここで座って休もう」と、しばらく木陰のそのベンチで休憩することになった。

「でもIzumiはすごいよね。こんなに小さいのに、こんな大きな荷物背負って一人で歩くなんで。いつも笑顔だし、君はけして怒らない」と、いきなりヤンが真面目な口調で言うので、私は少し驚いた。

私がいつも笑っていたのはヤンが面白かったからだ。ヤンが喋るとついつい漫画チックに「ボクちゃんは…」と吹き出しを顔の横に想像してしまうのだ。歌うようなおかしなリズムの彼の英語も笑いを誘う。表情のある喋り方、とでもいおうか。

「怒らないのはたぶん私が日本人だから」

日本人は争いごとが苦手なので、常にスマイルで周囲のムードを和やかにしようとする癖があり、自分の希望が他の人と合わなそうだと、その他大勢に合わせて意見を変えることにあまり抵抗を感じない。無理して人に合わせる、というよりもそれは、我を通して他人と気まずいムードにならないようにするための日本人特有の知恵なのだと思う、ということを拙い英語で説明する。

「へえー、日本人てオトナなんだね」ヤンは目を丸くして聞いていたが、濃いサングラスの向こうから私の顔をじっと見つめながら言った。

「それでもボクは君が自分の意見を持たない人間だとは思わない。この道を一人で歩いていることが何よりの証拠だし、英語でこうやって意見を言うこともちゃんとできる。ボクはそんなタフな君が好きだし、尊敬するよ」

ヤンの口からそんな真面目なセリフが飛び出すとは思ってもみなかったので、どう反応していいかわからず、曖昧に笑ってありがとうとだけ答える。

「お腹すかない? どこかで昼メシ食べようよ。何が食べたい?」

しばらくしてヤンが聞いたので、すかさずスパゲティ、と提案する。

スペインのバルでパスタを見かけたことがなかったが、ブルゴスのような都会ならイタリアン・レストランもあるかもと思ったのだ。スパニッシュな料理が続き、私は日本で日常的に食べていたパスタが恋しくなっていた。

「ヤンと二人、ブルゴスを彷徨う Wandering Burgos with Jan」

しかし、歩き始めてもピザ屋はけっこうあるのだが、店先のメニューにパスタ類が見当たらない。スペイン人はパスタ類を食べないのだろうか。

何軒か覗いた結果、パスタは無さそうだという結論に至り、二人とも疲れがピークに達したこともあり、バルに入ることにした。

| ビールをあおるような勢いで私はレモネードを半分ほど一気飲みし、大きな皿にこんもりと盛られたサラダにとりかかる。 相変わらずこれでもかと思うほどのオリーブオイルがたっぷりとかけられたサラダはどっぷりとオイルに浸かり、下の方の野菜はしなしなしている。 |

ピンチョスを二皿ほどちびちびとつまんでいたヤンは店内から新聞を持ってくると、おもむろにグラサンをかけて読み始めた。

スペイン語が読めるのかと尋ねる私に「いや、でも眺めてるだけでも雰囲気はわかる気がするから」と、サングラスの奥に隠れたどこを見ているかわからない目でチラッとこちらを向いて笑うと、長い足を組んでそれらしく新聞をめくり始めた。

燦燦と降り注ぐ太陽光の下、昼下がりの心地よい風がテーブルの間を吹き抜けていく。私たちは言葉なくその贅沢な午後のひと時をそれぞれに楽しんだ。店での食事が久しくなかった私には、隣りに座る人がいてくれるだけで何だか贅沢な気がして、夕べに引き続き嬉しかった。

見上げると、吸い込まれそうな空は透明で、どこまでも高かった。

永遠に続きそうに思われたそんな時間も、太陽の傾きとともに別れを告げ、私たちは再びリュックを背負った。私にはこれからオスタルを探す、という仕事が残っている。また一人に戻るのだから気をしっかり持たないと、と何だか名残惜しい気持ちでヤンに別れを告げると、彼は私のオスタル探しを手伝うという。

「いや、そんな、一人で大丈夫だよ。あなたはもっと先まで歩く予定なんだから早く行かないと」と私がオロオロしていると、彼はおもむろに電子辞書を取り出し、何事か調べると「I will escort you.」と云う。どうやら「エスコート」に当たる単語を調べていたらしい。

そんな、悪いよ、いいよ、と極めて日本人的な遠慮を前面に押し出す私に、彼は「いいんだよ。時間なんて余ってるし、これも何かの縁だ。ボクが君をエスコートしたいんだから、いいんだ」と言うと私の背中を押しながら、さっさと歩き始めた。

変わった人だけどいい人だなぁ、とジーンとしつつも頑張ってヤンに付いていく。何ぶん足の長さが違うので、彼の速度に付いていくのは結構大変なのだった。

| しかし、大都会ブルゴスでの安いオスタル探しは予想以上に難航した。 Hotelsという看板の矢印方向へ歩いても一向にホテルらしきものは現れずに、今度は全く逆の方を向いたHotelsの矢印が現れたりするのだ。 |  |

「どうなってるんだ」と二人で右往左往すること約30分、ヤンが人に訊いてみようと提案し、何やらお尻のポケットからメモを取り出した。そこには簡単なスペイン語の言い回しがメモしてあるらしく、それを示しながら「ボクがスペイン語で訊いてみるよ。いいかい、『ホテルはどこですか』は『ドンデ・エスタ・オテル』っていうんだよ」と得意気に言った。

そして近くのバス停のベンチに座っていたご婦人に「オラ!」とスペイン語で挨拶しながらお得意のヤン・スマイルで近づいて行き「ドンデ・エスタ・オテル?」と、日本人が「ウェア・イズ・マイク?」と言うような調子で尋ねた。

ところがバリバリのスペイン人らしきそのご婦人は目を白黒させてヤンの顔を見つめている。ヤンは声量を上げて「ドンデ・エスタ・〇〇~」と繰り返す。必死になるあまりご婦人に近付きすぎてベンチにのけぞっているご婦人と、かみつくように「ドンデ・エスタ~」と叫んでいるヤンの対比が面白すぎて、私は隣りで笑いをこらえるのに必死だった。

それでも漏れてしまった私の笑い声に気付いたヤンがようやくご婦人を解放し「おかしいなぁ、なんで通じないいんだろう。ボクのスペイン語はパーフェクトなはずなのに…」とボヤいている。

ヤン、なんて面白くていい人なんだ~!

私は自分のことでもないのにこんなに一生懸命になってくれているヤンに悪いと思いながらも笑いをこらえ「もういいよ、今日は聖堂の近くのアルベルゲに泊まるよ」とギブアップ宣言をしたのだが、ヤンは「いや、絶対この辺りにあるはずだよ。英語のわかる人に訊けばいいんだ!スーツ姿の若い男なら英語ができるに違いないよ!」と意地になっている。

とはいっても「スーツ姿の若い男」が見当たらないので、通りすがりの若者を捕まえてはホテルの集まる場所を尋ねる。そんなヤンの後を笑いながら付いていく私、という構図のまましばらく歩くと、大通りを挟んで向かいに古めかしい城壁のような石壁が立ちはだかる場所に出た。どうやらブルゴス大聖堂の足元まで歩いて来ていたようだ。あの石壁から向こうが旧市街なのだろう。

ブルゴス大聖堂

「せっかく探してくれたのにごめんね。今日はアルベルゲに泊まるからもういいよ」と言った時、彼の目が私の頭越しに何かを捉えた。

「オスタルだ!オスタルの看板だよ!」

興奮して叫ぶヤンの指した方向には、旧市街に対面するように大通りのこちら側に立ち並ぶ建物の一角に確かにオスタルの看板があるではないか。私達は、諦める寸前に現れた幸運に肩を叩きあって喜び、早速古めかしい建物の上階にあるオスタルの受付へと向かった。

「また会おう... See you again...」

エレベーターの中でヤンが予算を聞いてきたので、40ユーロと答える。落ち着きなくキョロキョロとエレベーターのひび割れに顔を近付けたりしているヤンの、高く尖ったこれぞアーリア系というドイツ人独特の鼻や、見事にふたつに割れた細長い顎の先などをそれとなく観察しながら。

オスタルを見つけた時点でこの人とはお別れだなのだと思っていたのだが、彼は、もしここの宿泊料が私の予算以上だったらまた他を探さなければならないだろうから、最後まで見届けるよ、と徹底して私を「エスコート」すると決めたようだ。

そして料金や、決める前に部屋を見せてもらう交渉まで全てヤンが先頭に立ってしきってくれたおかげで、私は35ユーロのオスタルの一室にプライベート空間を確保することができたのだった。

受付のお兄さんに前払い料金を払い終えると、いよいよ本当の別れが待っていた。夕べから何くれと世話を焼いてくれたヤンは、大きな街のマンモス・アルベルゲが嫌いなので、小さなアルベルゲを求めてブルゴスの次の村までこれから歩くのだ。

私は別れ難さをひしひしと感じながら、ここまで「エスコート」してくれたお礼を言った。そしてお互いに「ブエン・カミーノ!」とこれからの道程を励まし合い握手を交わすと、ヤンはくるっと身を翻し、エレベーターの方へと消えていった。

ヤンの姿が廊下の角を曲がって見えなくなった時、反射的に私は走り出していた。

彼を追いかけて「ヤン!」と大声で叫びながら。

エレベーターに乗り込んで振り向いた彼の長い手が走り寄る私を受け止めた。

「また会える?」

彼の顔を見上げるようにして尋ねた私に、彼は唇を目いっぱい真横へ広げ、きれいに並んだ白い歯を見せて笑うと「もちろん。神のみぞ知る、だけどね。また会おう」と言って手を振った。次の瞬間、黒いサングラスの奥の目が何を語っていたのかは読み取れないまま、四角い箱の扉は閉まった。

「See you again.」

| また会えるだろうか。 また会いたい。 軽いノリのファンキーなヤンに。 彼は、シー・ユー・アゲインと言ってくれたけど、単純に考えて歩くペースの遅い私がゴールする頃は、全く違う人々が私の周りを歩いているだろう。 |

そう思うとなんか複雑だ。ずっと近くを歩いて行けたらいいのに。ペースも事情も人それぞれだから、会いたい人にまた会えるかどうかは、本当に神のみぞ知ることなのだ。

午後の日が傾き、寒さが部屋に忍び込んできた夕方、左手の小指がマヒして攣りそうになった。寒さのせいだけだとよいのだが。もし体の一部が動かなくなっていったら、どうやって生きていけばいいのだろう。誰もずっとそばにはいてくれないのに。

ブルゴスという大都会に入り、久々に見たマンション群や便利なショッピングモール、すれ違う大勢の人たちが私に里心を起こさせたのか、無性に東京が恋しいと思った。

行きつけのパスタ屋、真夜中、映画を見ながらのカウチ・ポテト、朝まで白い光を投げかける街灯、一晩中絶えることのない車の通りすぎる音…東京。私は東京が好きだ、東京が恋しい。

タグ:ヤン ブルゴス

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/8220757

この記事へのトラックバック

![map01[1]_LI.jpg](/wanderingsugar/file/map015B15D_LI-thumbnail2.jpg)