怴婯婰帠偺搳峞傪峴偆偙偲偱丄旕昞帵偵偡傞偙偲偑壜擻偱偡丅

2018擭12寧01擔

嘍攝崌栻

偙偺栻偼價僌傾僫僀僪栻偺堦偮偱偁傞儊僩儂儖儈儞偲僠傾僝儕僕儞宯栻偺僺僆僌儕僞僝儞偺

2偮偺栻傪摑崌偟偨忶嵻偱偡丅

2偮偺栻偺岠壥偑崌傢偝傝丄娞憻傗嬝擏偱偺僀儞僗儕儞偺摥偒傪椙偔偟傑偡丅

1擔1夞挬怘屻偵1忶傪暈梡偟傑偡丅

2偮偺栻傪摑崌偟偨忶嵻偱偡丅

2偮偺栻偺岠壥偑崌傢偝傝丄娞憻傗嬝擏偱偺僀儞僗儕儞偺摥偒傪椙偔偟傑偡丅

1擔1夞挬怘屻偵1忶傪暈梡偟傑偡丅

亂偙偺僇僥僑儕乕偺嵟怴婰帠亃

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

2018擭11寧30擔

嘋僠傾僝儕僕儞宯栻

偙偺栻偼嬝擏傗娞憻側偳偺僀儞僗儕儞偑摥偔慻怐偱僀儞僗儕儞偵懳偡傞姶庴惈傪崅傔偰寣摐傪壓偘傑偡丅

僀儞僗儕儞偺暘斿検偵偼塭嬁偟傑偣傫丅

旍枮偺偁傞曽偵揔偟偨栻偱偡丅

庡側暃嶌梡偼傓偔傒丄昻寣丄懅愗傟偱丄帪偵娞憻忈奞傪婲偙偡応崌傕偁傝傑偡丅

揻偒婥丄歲揻丄怘梸晄怳丄慡恎偺偩傞偝側偳偵婥偑晅偄偨帪偼丄偡偖偵庡帯堛偵楢棈偟傑偟傚偆丅

僀儞僗儕儞偺暘斿検偵偼塭嬁偟傑偣傫丅

旍枮偺偁傞曽偵揔偟偨栻偱偡丅

庡側暃嶌梡偼傓偔傒丄昻寣丄懅愗傟偱丄帪偵娞憻忈奞傪婲偙偡応崌傕偁傝傑偡丅

揻偒婥丄歲揻丄怘梸晄怳丄慡恎偺偩傞偝側偳偵婥偑晅偄偨帪偼丄偡偖偵庡帯堛偵楢棈偟傑偟傚偆丅

2018擭11寧29擔

嘊價僌傾僫僀僪栻

偙偺栻偼庡偲偟偰娞憻偐傜曻弌偝傟傞僽僪僂摐偺検傪彮側偔偟偰丄寣摐抣偑崅偔側傞偺傪杊偓傑偡丅

傑偨丄僀儞僗儕儞偺摥偒傪傛偔偟傑偡偑丄僀儞僗儕儞偺暘斿検偵偼塭嬁偟傑偣傫丅

偙偺栻偼怘屻偵暈梡偟傑偡丅

價僌傾僫僀僪栻偩偗偱帯椕偡傞応崌傕偁傝傑偡偑丄懠偺撪暈栻偲堦弿偵暈梡偡傞曽朄傕偁傝傑偡丅

價僌傾僫僀僪栻偩偊傪暈梡偟偰偄傞応崌偵偼掅寣摐傪婲偙偡婋尟偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫偑丄

懠偺撪暈栻傗僀儞僗儕儞拲幩偲暪梡偡傞偲掅寣摐偑婲偙傞偙偲偑偁傝傑偡丅

傑傟偱偼偁傝傑偡偑丄擕巁傾僔僪乕僔僗偲偄偆堄幆忈奞傪敽偆暃嶌梡傪婲偙偡婋尟惈偑偁傝傑偡丅

暈梡拞偵揻偒婥丄壓棢丄堎忢側偩傞偝側偳偵婥偑晅偄偨傜丄偡偖偵栻傪拞巭偟偰庡帯堛偵楢棈偟傑偟傚偆丅

恡憻傗娞憻偺摥偒偑埆偄恖丄傾儖僐乕儖傪懡偔堸傓恖偼暃嶌梡偑弌傗偡偄偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅

傑偨丄僀儞僗儕儞偺摥偒傪傛偔偟傑偡偑丄僀儞僗儕儞偺暘斿検偵偼塭嬁偟傑偣傫丅

偙偺栻偼怘屻偵暈梡偟傑偡丅

價僌傾僫僀僪栻偩偗偱帯椕偡傞応崌傕偁傝傑偡偑丄懠偺撪暈栻偲堦弿偵暈梡偡傞曽朄傕偁傝傑偡丅

價僌傾僫僀僪栻偩偊傪暈梡偟偰偄傞応崌偵偼掅寣摐傪婲偙偡婋尟偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫偑丄

懠偺撪暈栻傗僀儞僗儕儞拲幩偲暪梡偡傞偲掅寣摐偑婲偙傞偙偲偑偁傝傑偡丅

傑傟偱偼偁傝傑偡偑丄擕巁傾僔僪乕僔僗偲偄偆堄幆忈奞傪敽偆暃嶌梡傪婲偙偡婋尟惈偑偁傝傑偡丅

暈梡拞偵揻偒婥丄壓棢丄堎忢側偩傞偝側偳偵婥偑晅偄偨傜丄偡偖偵栻傪拞巭偟偰庡帯堛偵楢棈偟傑偟傚偆丅

恡憻傗娞憻偺摥偒偑埆偄恖丄傾儖僐乕儖傪懡偔堸傓恖偼暃嶌梡偑弌傗偡偄偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅

2018擭11寧28擔

嘇懍岠宆僀儞僗儕儞暘斿懀恑栻

僗儖儂僯儖擜慺栻偲摨偠傛偆偵鋁憻偺兝嵶朎傪巋寖偟偰僀儞僗儕儞偑偨偔偝傫弌傞傛偆偵摥偒傑偡丅

僗儖儂僯儖擜慺栻偵斾傋丄巊梡屻抁偄帪娫偱僀儞僗儕儞偑暘斿偝傟丄嶌梡帪娫偑抁偄揰偑摿挜偱偡丅

偦偺偨傔丄怘屻偺崅寣摐傪杊偖偺偵桳岠偱丄

掅寣摐傪婲偙偡婋尟惈傕僗儖儂僯儖擜慺栻偵斾傋偰彮側偄偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅

偙偺栻偼怘帠偺捈慜偵暈梡偟傑偡丅

怘屻偵暈梡偡傞偲廫暘偼岠壥偑摼傜傟傑偣傫偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅

僗儖儂僯儖擜慺栻偵斾傋丄巊梡屻抁偄帪娫偱僀儞僗儕儞偑暘斿偝傟丄嶌梡帪娫偑抁偄揰偑摿挜偱偡丅

偦偺偨傔丄怘屻偺崅寣摐傪杊偖偺偵桳岠偱丄

掅寣摐傪婲偙偡婋尟惈傕僗儖儂僯儖擜慺栻偵斾傋偰彮側偄偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅

偙偺栻偼怘帠偺捈慜偵暈梡偟傑偡丅

怘屻偵暈梡偡傞偲廫暘偼岠壥偑摼傜傟傑偣傫偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅

2018擭11寧27擔

嘆僗儖儂僯儖擜慺乮SU乯栻

偙偺栻偼鋁憻偺兝嵶朎傪巋寖偟偰僀儞僗儕儞偺暘斿傪懀恑偟丄僀儞僗儕儞偑戲嶳弌傞傛偆偵摥偒傑偡丅

偦偺偨傔丄僀儞僗儕儞傪嶌傞擻椡偑曐偨傟偰偄傞曽偵偩偗桳岠偱偡丅

僗儖儂僯儖擜慺栻偼丄庬椶偵傛偭偰嶌梡偟偰偄傞帪娫偑堎側傝傑偡丅

堦擔拞岠偄偰偄傞栻偼堦擔堦夞偺暈梡偱偡偑丄嶌梡帪娫偺抁偄栻傪堦擔擇乣嶰夞暈梡偡傞偙偲傕偁傝傑偡丅

尨懃偲偟偰怘慜偵暈梡偟傑偡偑丄崅楊幰傗堓挵偺挷巕偑埆偄恖偁偳偱偼怘帠偺検偑堦掕偟側偄偙偲傕偁傝丄

怘屻偵堸傫偩曽偑椙偄応崌傕偁傝傑偡丅

DPP乚4慾奞栻丄價僌傾僫僀僪栻傗兛乚僌儖僐僔僟乕僛慾奞栻偲堦弿偵堸傓偙偲傕偁傝傑偡丅

僀儞僗儕儞暘斿傪憹傗偡偺偱丄掅寣摐傪偒偨偡婋尟惈偑偁傝傑偡丅

偦偺偨傔丄僀儞僗儕儞傪嶌傞擻椡偑曐偨傟偰偄傞曽偵偩偗桳岠偱偡丅

僗儖儂僯儖擜慺栻偼丄庬椶偵傛偭偰嶌梡偟偰偄傞帪娫偑堎側傝傑偡丅

堦擔拞岠偄偰偄傞栻偼堦擔堦夞偺暈梡偱偡偑丄嶌梡帪娫偺抁偄栻傪堦擔擇乣嶰夞暈梡偡傞偙偲傕偁傝傑偡丅

尨懃偲偟偰怘慜偵暈梡偟傑偡偑丄崅楊幰傗堓挵偺挷巕偑埆偄恖偁偳偱偼怘帠偺検偑堦掕偟側偄偙偲傕偁傝丄

怘屻偵堸傫偩曽偑椙偄応崌傕偁傝傑偡丅

DPP乚4慾奞栻丄價僌傾僫僀僪栻傗兛乚僌儖僐僔僟乕僛慾奞栻偲堦弿偵堸傓偙偲傕偁傝傑偡丅

僀儞僗儕儞暘斿傪憹傗偡偺偱丄掅寣摐傪偒偨偡婋尟惈偑偁傝傑偡丅

2018擭11寧26擔

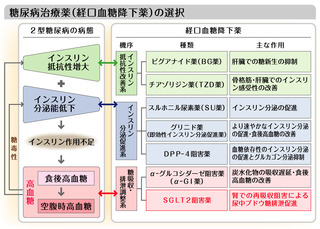

撪暈栻偺庬椶

2018擭11寧25擔

撪暈栻偵傛傞帯椕偑昁梫側帪

怘帠椕朄偲塣摦椕朄偩偗偱寣摐偺僐儞僩儘乕儖偑傛偔側傜側偗傟偽丄

撪暈栻傗拲幩栻偵傛傞帯椕偑昁梫偲側傝傑偡丅

嬶懱揑偵偼怘帠椕朄傗塣摦椕朄傪2乣3偐寧懕偗偰偄傞偵傕娭傢傜偢丄

椙偄寣摐偺僐儞僩儘乕儖偑摼傜傟側偄応崌偱偡丅

怘帠椕朄傗塣搚偯椕朄偺岠壥丄偝傜偵偼旍枮偺掱搙傗僀儞僗儕儞暘斿検傪敾抐偟偰丄

撪暈栻偐拲幩栻偵傛傞帯椕朄傪慖傃傑偡丅

撪暈栻傗拲幩栻偵傛傞帯椕偑昁梫偲側傝傑偡丅

嬶懱揑偵偼怘帠椕朄傗塣摦椕朄傪2乣3偐寧懕偗偰偄傞偵傕娭傢傜偢丄

椙偄寣摐偺僐儞僩儘乕儖偑摼傜傟側偄応崌偱偡丅

怘帠椕朄傗塣搚偯椕朄偺岠壥丄偝傜偵偼旍枮偺掱搙傗僀儞僗儕儞暘斿検傪敾抐偟偰丄

撪暈栻偐拲幩栻偵傛傞帯椕朄傪慖傃傑偡丅

2018擭11寧24擔

宱岥寣摐崀壓栻偵傛傞掅寣摐

崱擔偼丄乽宱岥寣摐崀壓栻偵傛傞掅寣摐乿偵偮偄偰偍榖偟傑偡丅

丒僗儖儂僯儖擜慺乮SU乯栻偺寣摐崀壓嶌梡傪憹嫮偡傞栻偲偟偰傾僗僺儕儞丄兝-幷抐栻丄儚儖僼傽儕儞丄

丂傾儖僐乕儖側偳偑偁傞丅

丒宱岥寣摐崀壓栻偵傛傞掅寣摐傊偺懳張偼丄尨懃揑偵僀儞僗儕儞椕朄偺応崌偲摨條偱偁傞丅

丂偨偩偟丄掅寣摐偑挿堷偔応崌偑偁傝丄拲堄傪梫偡傞丅

丒兛-僌儖僐僔僟乕僛慾奞乮兛-GI乯栻傪暈梡偟偰偄傞応崌偼丄

丂僽僪僂摐傑偨偼偦傟傪娷傓僕儏乕僗傗惔椓堸椏悈傪愛庢偡傞丅

丒僗儖儂僯儖擜慺乮SU乯栻偺寣摐崀壓嶌梡傪憹嫮偡傞栻偲偟偰傾僗僺儕儞丄兝-幷抐栻丄儚儖僼傽儕儞丄

丂傾儖僐乕儖側偳偑偁傞丅

丒宱岥寣摐崀壓栻偵傛傞掅寣摐傊偺懳張偼丄尨懃揑偵僀儞僗儕儞椕朄偺応崌偲摨條偱偁傞丅

丂偨偩偟丄掅寣摐偑挿堷偔応崌偑偁傝丄拲堄傪梫偡傞丅

丒兛-僌儖僐僔僟乕僛慾奞乮兛-GI乯栻傪暈梡偟偰偄傞応崌偼丄

丂僽僪僂摐傑偨偼偦傟傪娷傓僕儏乕僗傗惔椓堸椏悈傪愛庢偡傞丅

2018擭11寧23擔

寣摐僐儞僩儘乕儖偑晄椙偺応崌

崱擔偼丄乽寣摐僐儞僩儘乕儖偑晄椙偺応崌乿偺栻暔椕朄偵偮偄偰偍榖偟傑偡丅

丒挿婜偵宱岥寣摐崀壓栻傪巊梡偟偰偄傞偲丄栻嵻傪憹検偟偰傕岠壥偑傒傜傟側偔側傞偙偲偑偁傞乮擇師柍岠乯丅

丒崅寣摐偵傛傞鋁兝嵶朎傊偺忈奞傕堦場偲峫偊傜傟傞乮僽僪僂摐撆惈乯丅

丒擇師柍岠偲巚傢傟偰傕丄怘帠椕朄傗塣摦椕朄丄偦偟偰暈栻偺晄揙掙側偳偵傛傞媇惖宱岥偺擇師柍岠偑偁傝丄

丂偙偺応崌偼丄嵞搙怘帠椕朄傗塣摦椕朄傪揙掙偡傞丅

丒宱岥寣摐崀壓栻偱廫暘側僐儞僩儘乕儖傗摼傜傟側偄帪偵偼丄

丂崅寣摐偵傛傞鋁兝嵶朎忈奞傪夵慞偡傞偨傔偵傕僀儞僗儕儞巊梡偺昁梫偑偁傝丄

丂嵞傃宱岥寣摐崀壓栻偵栠傞壜擻惈偑偁傞偙偲傕壛偊丄僀儞僗儕儞摫擖偺壜擻惈偑偁傞丅

師夞偼丄乽宱岥寣摐崀壓栻偵傛傞掅寣摐乿偵偮偄偰偍榖偟傑偡丅

丒挿婜偵宱岥寣摐崀壓栻傪巊梡偟偰偄傞偲丄栻嵻傪憹検偟偰傕岠壥偑傒傜傟側偔側傞偙偲偑偁傞乮擇師柍岠乯丅

丒崅寣摐偵傛傞鋁兝嵶朎傊偺忈奞傕堦場偲峫偊傜傟傞乮僽僪僂摐撆惈乯丅

丒擇師柍岠偲巚傢傟偰傕丄怘帠椕朄傗塣摦椕朄丄偦偟偰暈栻偺晄揙掙側偳偵傛傞媇惖宱岥偺擇師柍岠偑偁傝丄

丂偙偺応崌偼丄嵞搙怘帠椕朄傗塣摦椕朄傪揙掙偡傞丅

丒宱岥寣摐崀壓栻偱廫暘側僐儞僩儘乕儖傗摼傜傟側偄帪偵偼丄

丂崅寣摐偵傛傞鋁兝嵶朎忈奞傪夵慞偡傞偨傔偵傕僀儞僗儕儞巊梡偺昁梫偑偁傝丄

丂嵞傃宱岥寣摐崀壓栻偵栠傞壜擻惈偑偁傞偙偲傕壛偊丄僀儞僗儕儞摫擖偺壜擻惈偑偁傞丅

師夞偼丄乽宱岥寣摐崀壓栻偵傛傞掅寣摐乿偵偮偄偰偍榖偟傑偡丅

2018擭11寧22擔

宱岥寣摐崀壓栻偺埵抲偯偗傪揔墳

崱擔偼丄彮偟栻偺榖傪偟傛偆偐偲巚偄傑偡丅

傑偢丄乽宱岥寣摐崀壓栻偺埵抲偯偗偲偼壗偐乿偲偄偆偙偲偱偡丅

丒弶恌屻丄堦掕婜娫乮捠忢8乣12庬掱搙9怘帠椕朄偲塣摦椕朄傪峴偄丄

丂寣摐僐儞僩儘乕儖偑晄廫暘側応崌偵搳梌偝傟傞偙偲偑懡偄丅

丒屄恖偺摐擜昦偺昦懺乮僀儞僗儕儞暘斿晄慡丄僀儞僗儕儞掞峈惈丄怘屻崅寣摐偑暋嶨偵棈傒崌偭偰偄傞乯

丂傪峫偊偰栻嵻傪慖戰偝傟傞偙偲偑懡偄丅

丒栻嵻偺嶌梡婡彉丄揔墳丄梡朄丄暃嶌梡側偳傪廫暘偵擣幆偟偰巊梡偡傞昁梫偑偁傞丅

丒宱岥寣摐崀壓栻偺揔梡偼庡偵俀宆摐擜昦偱偁傞丅

丂俀宆摐擜昦偱偁偭偰傕丄擠怭拞偁傞偄偼擠怭偺壜擻惈偺崅偄応崌偵偼巊梡偟側偄丅

帟壢堛偼丄寣摐僐儞僩儘乕儖偑晄椙偺応崌偵偮偄偰偍榖偟傑偡丅

傑偢丄乽宱岥寣摐崀壓栻偺埵抲偯偗偲偼壗偐乿偲偄偆偙偲偱偡丅

丒弶恌屻丄堦掕婜娫乮捠忢8乣12庬掱搙9怘帠椕朄偲塣摦椕朄傪峴偄丄

丂寣摐僐儞僩儘乕儖偑晄廫暘側応崌偵搳梌偝傟傞偙偲偑懡偄丅

丒屄恖偺摐擜昦偺昦懺乮僀儞僗儕儞暘斿晄慡丄僀儞僗儕儞掞峈惈丄怘屻崅寣摐偑暋嶨偵棈傒崌偭偰偄傞乯

丂傪峫偊偰栻嵻傪慖戰偝傟傞偙偲偑懡偄丅

丒栻嵻偺嶌梡婡彉丄揔墳丄梡朄丄暃嶌梡側偳傪廫暘偵擣幆偟偰巊梡偡傞昁梫偑偁傞丅

丒宱岥寣摐崀壓栻偺揔梡偼庡偵俀宆摐擜昦偱偁傞丅

丂俀宆摐擜昦偱偁偭偰傕丄擠怭拞偁傞偄偼擠怭偺壜擻惈偺崅偄応崌偵偼巊梡偟側偄丅

帟壢堛偼丄寣摐僐儞僩儘乕儖偑晄椙偺応崌偵偮偄偰偍榖偟傑偡丅