新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2022年04月03日

新丹頂鶴100円ペアの昭和48年分室局和文ローラー印(名古屋中央局名古屋駅内分室)

前回同様に同じ分室、名古屋中央局名古屋駅内分室の和文ローラー印ですが昭和48年印になります。昭和55年以前の和文ローラー印は月日の数字のみ更埴式で年号や局名は直彫であったため、毎年消印が作成されていました。手彫りのため毎年局名や年号の書体が異なっていました。今回の消印と前回の消印の局名部も全く異なる書体になっています。

(局の変遷)

・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室

・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局

・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局

・2015年12月14日~=名古屋柳橋郵便局

(局の変遷)

・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室

・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局

・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局

・2015年12月14日~=名古屋柳橋郵便局

2022年03月31日

新丹頂鶴100円ペアの分室局和文ローラー印(名古屋中央局名古屋駅内分室)

前回同様に新タンチョウヅル100円ペアへの分室局和文ローラー印ですが、昭和56年1月20日の郵便料金値上げ後での消印です。消印は判読できる綺麗な状態ですので、立体的で凹凸のある小包ではなく平たい定形外郵便としての消印ではないかと推測されますが、昭和56年になり和文ローラー印の年号部が直彫ではなく更埴式になっています。名古屋中央局名古屋駅内分室印です。

(局の変遷)

・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室

・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局

・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局

・2015年12月14日~=名古屋柳橋郵便局

(局の変遷)

・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室

・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局

・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局

・2015年12月14日~=名古屋柳橋郵便局

2022年03月27日

新丹頂鶴100円ペアの分室局和文ローラー印(神戸中央局三宮駅内分室)

郵政省が郵便物増加に伴う郵便業務の機械化の一環として、色検知式の郵便物自動取り揃え押印機に対応した色検知枠をつけた普通切手を昭和42年より発行を開始しました。そのひとつとして旧タンチョウヅル100円を改色して発行されたのが新タンチョウヅルでキリの良い額面切手として様々な郵便物に使用されました。消印は昭和55年の神戸中央局三宮駅内分室の和文ローラー印で、おそらく定形外用として使用されたと思われます。

(局の変遷)

・1945年6月11日~1967年11月5日=灘郵便局 三宮駅内分室

・1967年11月6日~2011年7月18日=神戸中央郵便局 三宮駅内分室

・2011年7月19日~=神戸中央郵便局 三宮分室

(局の変遷)

・1945年6月11日~1967年11月5日=灘郵便局 三宮駅内分室

・1967年11月6日~2011年7月18日=神戸中央郵便局 三宮駅内分室

・2011年7月19日~=神戸中央郵便局 三宮分室

2022年03月24日

平等院鳳凰150円緑の分室局櫛型印(札幌中央局郵政局内分室)

昭和46年4月17日の小包料金改正に伴い小包市内料金1キロまでが150円になり発行された額面切手です。その他には同年7月1日に小包速達料金(4キロまで)が150円になりましたが、これ以外に適応額面は無く主に複数貼りとして使用されています。実際には使用頻度は多くは無く使用済みは少ない切手です。消印は昭和48年、札幌中央局郵政局内分室の櫛型印です。

(局の変遷)

・1939年6月24日~1949年9月30日=札幌郵便局 逓信局内分室

・1949年10月1日~1959年6月14日=札幌郵便局 郵政局内分室

・1959年6月15日~1991年4月29日=札幌中央郵便局 郵政局内分室

・1991年4月30日~2003年3月31日=北海道郵政局内郵便局

・2003年4月1日~2007年9月30日=北海道庁赤れんが前郵便局

・2007年10月1日~=北海道庁赤れんが前郵便局

(局の変遷)

・1939年6月24日~1949年9月30日=札幌郵便局 逓信局内分室

・1949年10月1日~1959年6月14日=札幌郵便局 郵政局内分室

・1959年6月15日~1991年4月29日=札幌中央郵便局 郵政局内分室

・1991年4月30日~2003年3月31日=北海道郵政局内郵便局

・2003年4月1日~2007年9月30日=北海道庁赤れんが前郵便局

・2007年10月1日~=北海道庁赤れんが前郵便局

2022年03月20日

バサラ大将500円の分室局和文ローラー印(名古屋中央局名古屋駅内分室)

1974年10月1日の小包料金改定に伴い高額切手の需要に対応するため、従来の凹版印刷であった金剛力士像500円に換えてバサラ大将500円を発行しました。その後、平成22年頃に書体が変更された500円を発行しましたが平成24年に意匠変更されるまで実に40年近く使用された長寿切手です。特殊料金から小包、外信用まで幅広く使用されました。消印は名古屋中央局名古屋駅内分室の和文ローラー印です。

(局の変遷)

・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室

・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局

・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局

・2015年12月14日~=名古屋柳橋郵便局

(局の変遷)

・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室

・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局

・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局

・2015年12月14日~=名古屋柳橋郵便局

2022年03月17日

ソメイヨシノ50円の分室局欧文印(新宿局落合長崎分室)

ソメイヨシノ50円は昭和56年1月20日の郵便料金改定に備えて発行された切手です。低額面切手は植物を意匠として、ツバキ30円とアブラナモンシロチョウ40円と共に昭和55年10月1日に発行されました。料金改定後は適応額面は無くなりましたがキリの良い額面切手っとして多用されています。消印は新宿局落合長崎分室の三日月欧文印で、新宿局落合長崎分室は落合長崎局の廃止に伴い局跡地に開設された分室です。

(局の変遷)

・1960年8月1日 ~1976年6月20日=新宿郵便局 落合長崎分室

・1976年6月21日~=新宿北郵便局 落合長崎分室

・1995年7月31日~=落合郵便局

(局の変遷)

・1960年8月1日 ~1976年6月20日=新宿郵便局 落合長崎分室

・1976年6月21日~=新宿北郵便局 落合長崎分室

・1995年7月31日~=落合郵便局

2022年03月13日

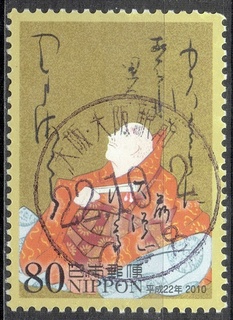

2010年/ふみの日80円の分室局丸型印(大阪支店大阪駅前分室)

大阪北郵便局は、2007年10月1日の郵政民営化に伴い郵便事業株式会社の大阪支店として大阪中央郵便局内に設置され、大阪中央郵便局から集配業務などを移管しました。その後、2008年5月7日に大阪中央郵便局の建替のため、梅田スカイビル北隣の旧大阪小包集中局局舎へ移転し、大阪中央郵便局内に大阪駅前分室を設置しました。消印は大阪支店大阪駅前分室の丸型印です。大阪のみの表記で大阪中央局ではありません。この分室印は時々見かけますが多くはありません。

(局の変遷)

・2008年5月7日~2012年9月30日=大阪支店大阪駅前分室

・2012年10月1日~2016年7月18日 =大阪北局大阪駅前分室

(局の変遷)

・2008年5月7日~2012年9月30日=大阪支店大阪駅前分室

・2012年10月1日~2016年7月18日 =大阪北局大阪駅前分室

2022年03月10日

平成切手カルガモ90円の分室局欧文印(大津中央局瀬田分室)

前々回に紹介しました大津中央局坂本分室と同様に、廃止された瀬田局の跡地に分室として設置されたのが大津中央局瀬田分室です。その後、郵政民営化と共に普通局へ変更になりました。この分室も実逓印では収集はほぼ不可能です。

(局の変遷)

・1874年4月1日~2005年10月23日=瀬田郵便局

・2005年10月24日~2007年7月29日=大津中央郵便局 瀬田分室

・2007年7月30日~=大津瀬田郵便局

(局の変遷)

・1874年4月1日~2005年10月23日=瀬田郵便局

・2005年10月24日~2007年7月29日=大津中央郵便局 瀬田分室

・2007年7月30日~=大津瀬田郵便局

2022年03月06日

平成切手メジロ50円コイルの分室局欧文印(仙台郵便局簡易保険事務センター内分室)

このブログでは様々な分室印を紹介していますが、分室には「窓口分室」「作業分室」「集配分室」「ゆうゆう窓口分室」「私書箱分室」などの種類があり、それぞれ役割が異なります。一般に消印が押印されるのは窓口分室、集配分室、ゆうゆう窓口分室でその他の分室は名称さえ一般には知らされていないようです。今回の分室印は仙台郵便局簡易保険事務センター内分室の欧文印、もともとは貯金局内にあったので窓口分室に該当するのでしょうか。一見では分室印とは判断できません。

(局の変遷)

・1954年9月1日~1958年6月30日=仙台郵便局 貯金局内分室

・1958年7月1日~1965年11月25日=仙台郵便局 北一番丁分室

・1965年11月26日~1970年7月31日=仙台中央郵便局 北一番丁分室

・1970年8月1日~1984年6月30日=仙台中央郵便局 簡易保険局内分室

・1984年7月1日~1999年5月30日=仙台中央郵便局 簡易保険事務センター内分室

・1999年5月31日~2014年3月15日=仙台錦町郵便局

(局の変遷)

・1954年9月1日~1958年6月30日=仙台郵便局 貯金局内分室

・1958年7月1日~1965年11月25日=仙台郵便局 北一番丁分室

・1965年11月26日~1970年7月31日=仙台中央郵便局 北一番丁分室

・1970年8月1日~1984年6月30日=仙台中央郵便局 簡易保険局内分室

・1984年7月1日~1999年5月30日=仙台中央郵便局 簡易保険事務センター内分室

・1999年5月31日~2014年3月15日=仙台錦町郵便局

2022年03月03日

平成切手メジロ50円の分室局丸型印(大津中央局坂本分室)

今回の消印も実逓印ではまずお目にかかれない分室印です。廃止になった坂本局の跡地に分室を設置し、集配業務を親局である大津中央局へ移管しています。同時に瀬田局も廃止になり同様に跡地に分室が設置されています。この分室は郵政民営化に伴い、分室については「貯金・保険会社の支店が設けられる局は分室ではいけない」という規約から普通局へ変更になっています。

(局の変遷)

・1874年4月1日~2005年10月23日=坂本郵便局

・2005年10月24日~2007年7月29日=大津中央郵便局 坂本分室

・2007年7月30日~=比叡辻郵便局

(局の変遷)

・1874年4月1日~2005年10月23日=坂本郵便局

・2005年10月24日~2007年7月29日=大津中央郵便局 坂本分室

・2007年7月30日~=比叡辻郵便局

2022年02月27日

平成切手メジロ50円の分室局欧文印(広島中央局東白島分室)

平成切手メジロ50円は注文消しに多く使用された切手ですが、印面が白地で明るく消印が映える切手です。消印は平成15年(2003年)4月1日に日本郵政公社が発足し、「郵政局内」の名称を持つ郵便局の名称が変更になりました。そのひとつが今回の消印、広島中央局郵政局内分室から広島中央局東白島分室で改称初日の欧文印です。この分室は1年余りで廃止されており、実逓印は少なく注文消しでしか消印収集は難しい分室です。

(局の変遷)

・1920年10月~1949年9月14日=広島駅前郵便局 広島逓信局内分室

・1949年9月15日~1958年10月31日=広島駅前郵便局 郵政局内分室

・1958年11月1日~1964年4月19日=広島郵便局 郵政局内分室

・1964年4月20日~2003年3月31日=広島中央郵便局 郵政局内分室

・2003年4月1日~2004年3月29日=広島中央郵便局 東白島分室

(局の変遷)

・1920年10月~1949年9月14日=広島駅前郵便局 広島逓信局内分室

・1949年9月15日~1958年10月31日=広島駅前郵便局 郵政局内分室

・1958年11月1日~1964年4月19日=広島郵便局 郵政局内分室

・1964年4月20日~2003年3月31日=広島中央郵便局 郵政局内分室

・2003年4月1日~2004年3月29日=広島中央郵便局 東白島分室

2022年02月24日

慶弔切手花文様63円の臨時分室丸型印(東京中央局東京2020選手村分室)

慶弔切手の弔事用として消費税10%用として発行された切手の一つで弔事用の52円や62円と比較して色合いは薄いようですが、表面の銀色の影響で消印は見えにくい切手です。ですが、この慶弔切手は現行のキロボックスから出てくるのは少なく、消印のバラエティは注文消しで今のうちに集めなければならないようです。消印は東京晴海に設置された選手村ビレッジプラザ内の臨時分室で、消印は郵頼での最終日印です。

(局の変遷)

・2021年7月13日~2021年9月9日

(局の変遷)

・2021年7月13日~2021年9月9日

2022年02月20日

平成切手ソメイヨシノ63円の臨時分室丸型印(東京中央局東京2020 IBC/MPC分室)

平成切手ソメイヨシノ63円は消費税が8%から10%となり、ハガキ額面が62円から63円になり発行された切手です。消費税が当面上がりそうもないため当分この切手は使用されるものと思われます。消印は東京オリンピックの臨時開設分室印ですが、パラリンピック開催初日のIBC/MPC分室の丸型印です。東京ビッグサイトに設置された国際放送センターとメインプレスセンターの分室です。

(局の変遷)

・2021年7月1日~2021年9月8日

(局の変遷)

・2021年7月1日~2021年9月8日

2022年02月17日

平成切手コブハクチョウ5円の分室局丸型印(大崎局NTT関東病院内分室)

前回ご紹介した平成切手ホトトギス3円と同じ理由で発行されたのが平成切手コブハクチョウ5円です。もともとベタ色なので色検知バーはないのですが従来の5円の数字を書体変更して発行されました。3円同様に5円切手も需要が多かった額面です。この切手も注文消しに多く使用されました。消印は大崎局NTT関東病院内分室の丸型印です。

(局の変遷)

・1959年10月1日~1999年11月30日=大崎郵便局 関東逓信病院内分室

・1999年12月1日~2014年6月28日=大崎郵便局 NTT関東病院内分

(局の変遷)

・1959年10月1日~1999年11月30日=大崎郵便局 関東逓信病院内分室

・1999年12月1日~2014年6月28日=大崎郵便局 NTT関東病院内分

2022年02月13日

平成切手ホトトギス3円の分室局丸型印(与那国局久部良分室)

平成22年頃に郵便物押印作業の機械化を進めるため、大型地域区分局へ設置して大量の郵便物を処理できるインクジェット式機械印の開発を進めていました。その過程で郵便物に貼ってある切手を読み取るため切手の上下に2本線を入れることになり発行された切手のひとつが、平成ホトトギス3円になります。従来の3円を改色して発行されましたが、正式な発売アナウンスはなく平成22年12月上旬に発行されています。3円で適応する郵便物はありませんが、第三種の重量便の増料金用として3円が必要でした。消印は与那国局久部良分室の丸型印です。この切手は注文消しでも多用されています。

(局の変遷)

・1956年2月4日~2014年8月31日=与那国郵便局 久部良分室

・2014年9月1日~=久部良簡易郵便局

(局の変遷)

・1956年2月4日~2014年8月31日=与那国郵便局 久部良分室

・2014年9月1日~=久部良簡易郵便局

2022年02月10日

2017年/海外グリーティング差額用8円の分室局欧文印(成田局空港第1旅客ビル内分室)

海外グリーティング切手の差額用については、年賀葉書を航空便扱いの国際郵便葉書として差し出す時に必要となる郵便料金額として発行されている切手です。2017年は8円ですが、62円の年賀ハガキを70円の国際郵便葉書として差し出すために必要な金額が8円になります。この切手については他に用途が無いため、注文消しでない限る満月印はまずありません。消印は2017年の成田局空港第1旅客ビル内分室の欧文印です。

(局の変遷)

・1989年4月1日~1999年3月15日=新東京国際空港郵便局 南ウイング分室(

・1999年3月16日~2004年3月31日=新東京国際空港郵便局 第1旅客ビル内分室

・2004年4月1日~2007年9月30日=成田国際空港郵便局 第1旅客ビル内分室

・2007年10月1日~2012年9月30日=日本郵便 成田国際空港支店 第1旅客ビル内分室

・2012年10月1日~2013年6月30日=成田国際空港郵便局 第1旅客ビル内分室

・2013年7月1日~=成田郵便局 空港第1旅客ビル内分室

(局の変遷)

・1989年4月1日~1999年3月15日=新東京国際空港郵便局 南ウイング分室(

・1999年3月16日~2004年3月31日=新東京国際空港郵便局 第1旅客ビル内分室

・2004年4月1日~2007年9月30日=成田国際空港郵便局 第1旅客ビル内分室

・2007年10月1日~2012年9月30日=日本郵便 成田国際空港支店 第1旅客ビル内分室

・2012年10月1日~2013年6月30日=成田国際空港郵便局 第1旅客ビル内分室

・2013年7月1日~=成田郵便局 空港第1旅客ビル内分室

2022年02月06日

新はにわの馬65円の分室局櫛型印(昭和44年/大阪中央局毎日ビル内分室)

今回の消印も新はにわの馬65円の分室局櫛型印ですが、満月印で非常に美しい消印です。昭和44年のD欄分室名入り、大阪中央局毎日ビル内分室印です。

(局の変遷)

・1956年8月1日~1999年3月31日=大阪中央郵便局 毎日ビル内分室

・1999年4月1日~=堂島アバンザ郵便局

(局の変遷)

・1956年8月1日~1999年3月31日=大阪中央郵便局 毎日ビル内分室

・1999年4月1日~=堂島アバンザ郵便局

2022年02月03日

新はにわの馬65円の分室局櫛型印(昭和45年/東京中央局日活ビル内分室)

今月16日に紹介しました分室局印と同じ局ですが、こちらの消印の方がきれいな状態になります。昭和45年の東京中央局日活ビル内分室の櫛型印です。

(局の変遷)

・1952年4月1日~1971年1月31日=東京中央郵便局 日活ビル内分室

・1971年2月1日~2003年3月29日=東京中央郵便局 日比谷パークビル内分室

(局の変遷)

・1952年4月1日~1971年1月31日=東京中央郵便局 日活ビル内分室

・1971年2月1日~2003年3月29日=東京中央郵便局 日比谷パークビル内分室

2022年01月30日

新はにわの馬65円の分室局櫛型印(大阪中央局中央市場内分室)

新はにわの馬65円は定形書状の簡易書留や速達便への1枚貼りが多いため、分室局の櫛型印も多く存在するとのブログを以前紹介しましたが、新はにわの馬65円の分室局櫛型印をいくつか紹介していきたいと思います。消印が多いとは言いますが、ルックスの良い消印は当然少なくなります。

今回の消印は昭和44年の大阪中央局中央市場内分室の櫛型印です。

(局の変遷)

・1932年8月1日~1992年11月8日=大阪中央郵便局 中央市場内分室

・1992年11月9日~=大阪中央市場内郵便局

今回の消印は昭和44年の大阪中央局中央市場内分室の櫛型印です。

(局の変遷)

・1932年8月1日~1992年11月8日=大阪中央郵便局 中央市場内分室

・1992年11月9日~=大阪中央市場内郵便局

2022年01月27日

ナンテン6円ペアの分室局櫛型印(名古屋中央局名古屋駅内分室)

ナンテン6円は第三種郵便用(100グラムまで)昭和37年2月に発行されました。昭和47年2月からは第四種(100グラムまで)の適応額面となり昭和51年1月の郵便料金改正まで使用されましたが、その後は使い道もなく売れ残った状態で整理券種になったようです。消印は昭和8月のペアですので、おそらく第三種郵便(50グラムまで)での使用印と思われます。消印は名古屋中央局名古屋駅内分室の櫛型印です。

(局の変遷)

・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室

・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局

・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局

・2015年12月14日~=名古屋柳橋郵便局

(局の変遷)

・1937年2月1日~1990年4月14日=名古屋中央郵便局 名古屋駅内分室

・1990年4月16日~2000年3月5日=名古屋駅デイリー1郵便局

・2000年3月6日~2015年12月13日=タワーズ内郵便局

・2015年12月14日~=名古屋柳橋郵便局