2024年04月09日

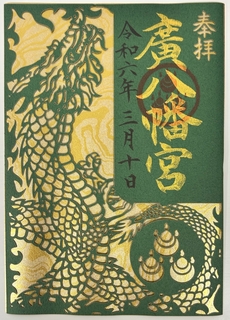

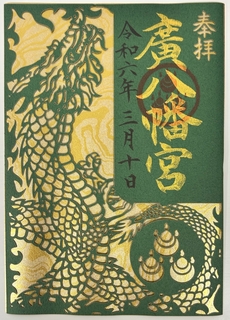

和歌山広川町 廣八幡宮

和歌山県広川町にある廣八幡宮に行ってきました

廣八幡宮は、約1500年前の欽明天皇の頃に建立されました

境内にある本殿や楼門、拝殿などの建物と

鎌倉時代に作られたの短刀が国の重要文化財に指定されています

この地域は古くから幾多の津波被害に遭ってきました

高台にある神社には、「津波には、ただ足早に宮参り」という言い伝えがあります

安政元年、大津波が広川町を襲った際

濱口梧陵が稲むらに火を放ち、村人を避難させた場所です

梧陵の判断によって多くの村人の命が救われました

神社もまた、蔵の貯蔵米を炊きだして避難民を飢えから救うなど

梧陵と協力して急場をしのぎ、復興の足掛かりとなるよう人々を支えました

それ以来、避難場所として、また心の支えとして

人々の暮らしの中に存在してきました

10月第三土曜に開催される稲むらの火祭りは

広川町役場から廣八幡宮まで、約2kmの松明行列が行われます

以下記載しています↓

https://fanblogs.jp/sunflower0623/daily/202310/23

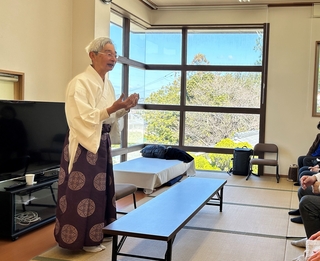

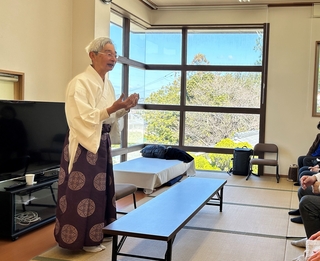

当神社の宮司で、稲むらの火祭り実行委員長である

佐々木さんにお話をいただきました

濱口梧陵の「稲むらの火」の話を単に津波の教訓として

記憶しておけばいいのではなく

日常の生活で活かさないといけないことは何か

災害が起きる前にできることは、災害時の適切な行動とは...

それらを意識し行動することなんですね

廣八幡宮は、約1500年前の欽明天皇の頃に建立されました

境内にある本殿や楼門、拝殿などの建物と

鎌倉時代に作られたの短刀が国の重要文化財に指定されています

この地域は古くから幾多の津波被害に遭ってきました

高台にある神社には、「津波には、ただ足早に宮参り」という言い伝えがあります

安政元年、大津波が広川町を襲った際

濱口梧陵が稲むらに火を放ち、村人を避難させた場所です

梧陵の判断によって多くの村人の命が救われました

神社もまた、蔵の貯蔵米を炊きだして避難民を飢えから救うなど

梧陵と協力して急場をしのぎ、復興の足掛かりとなるよう人々を支えました

それ以来、避難場所として、また心の支えとして

人々の暮らしの中に存在してきました

10月第三土曜に開催される稲むらの火祭りは

広川町役場から廣八幡宮まで、約2kmの松明行列が行われます

以下記載しています↓

https://fanblogs.jp/sunflower0623/daily/202310/23

当神社の宮司で、稲むらの火祭り実行委員長である

佐々木さんにお話をいただきました

濱口梧陵の「稲むらの火」の話を単に津波の教訓として

記憶しておけばいいのではなく

日常の生活で活かさないといけないことは何か

災害が起きる前にできることは、災害時の適切な行動とは...

それらを意識し行動することなんですね

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/12504207

この記事へのトラックバック