2024年09月30日

法適合確認 問題

法適合確認

令和5年

No.01~10

No.01 構造設計に関する記述

No.02 建築基準法及び建築士法における構造関係規定の位置づけ

No.03 建築基準法における地震力

No.04 建築基準法における荷重及び外力

No.05 建築基準法における鉄骨造の耐震計算

No.06 鉄筋コンクリート造建築物の耐震計算ルート3

梁曲げ破壊型のラーメン構造

十字形柱梁接合部の耐震性を向上させる対策

No.07 建築基準法における木質構造

No.08 建築基準法における耐風設計

No.09 保有水平耐力計算

No.10 保有水平耐力計算

問題1

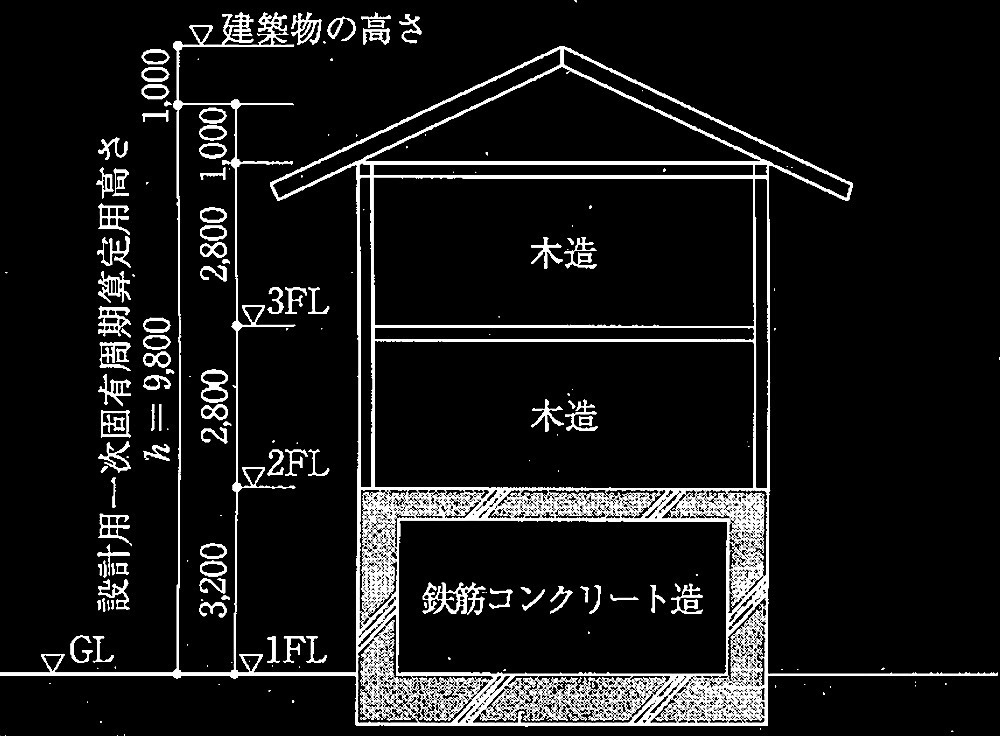

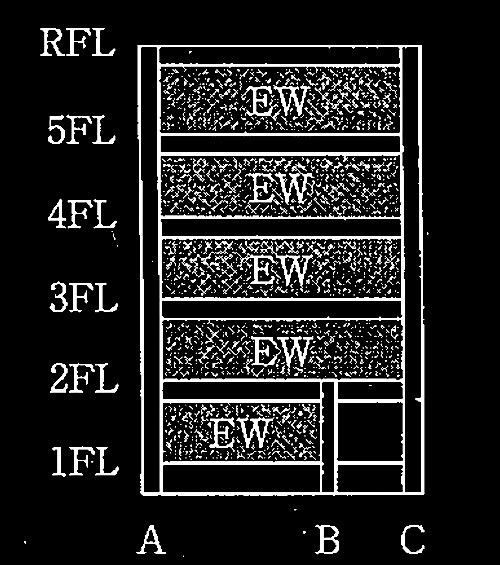

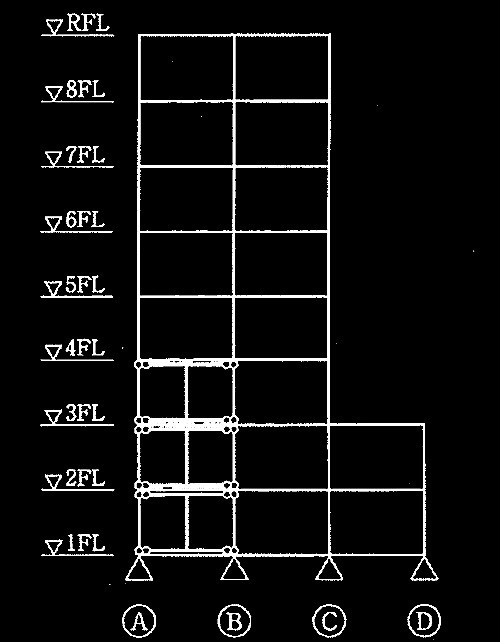

[ No.1 ] 木造の立面混構造建築物

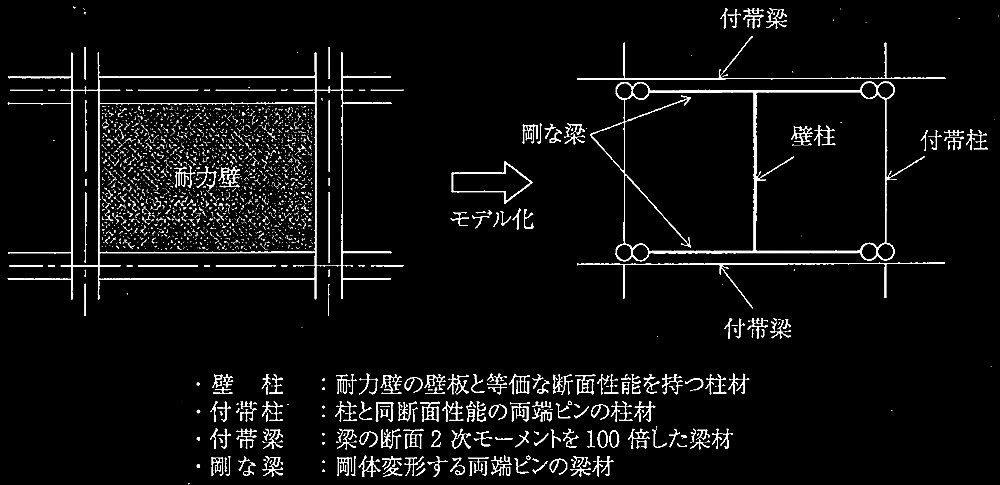

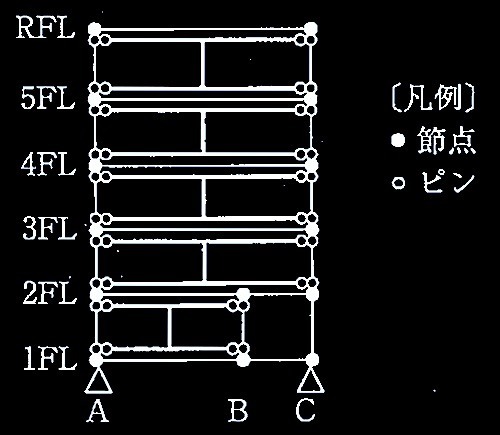

[ No.2 ] 一貫構造計算プログラムを用いた耐力壁付き架構のモデル化

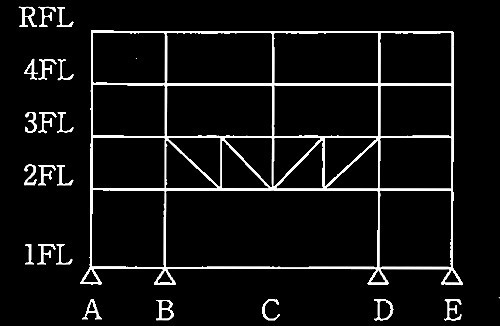

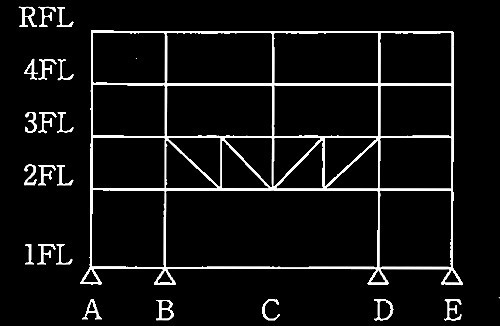

[ No.3 ] 一貫構造計算プログラムを用いた鉄骨トラス付き架構のモデル化

問題2

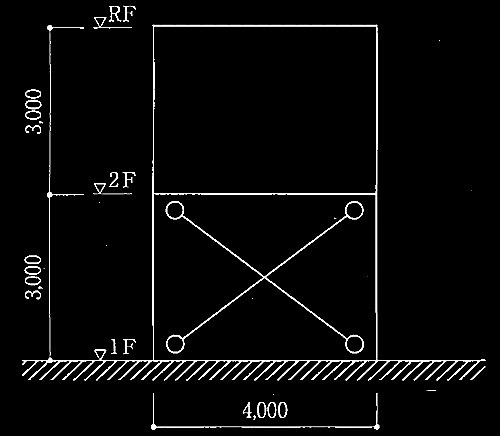

2層 1スパンの鉄骨造筋かい付きラーメン構造

[ No.1 ] 耐震計算ルート2を適用する場合、

許容応力度計算において、各階の層せん断力Q1,2 を求める

[ No.2 ] 耐震計算ルート2を適用する場合、

許容応力度計算において、筋かいの短期設計用軸応力Nを求める

(筋かいのせん断力負担率は90%とする。)

[ No.3 ] 耐震計算ルート3を適用する場合、

保有水平耐力計算において、各階の形状 係数Fes1,2を求める

2階の層間変形は1階の層間変形の3倍、

偏心率に応じて求められる各階のFeは1.0とする

[ No.4 ] 耐震計算ルート3を適用する場合、

保有水平耐力計算において、

筋かい並びに柱及び梁の部材群としての種別を判定し、

各階の構造特性係数Ds1、Ds2を求める

問題3

鉄筋コンクリート造の3棟の建築物

耐震計算ルート3により静的荷重増分弾塑性解析を実施し、

保有水平耐力を確認。

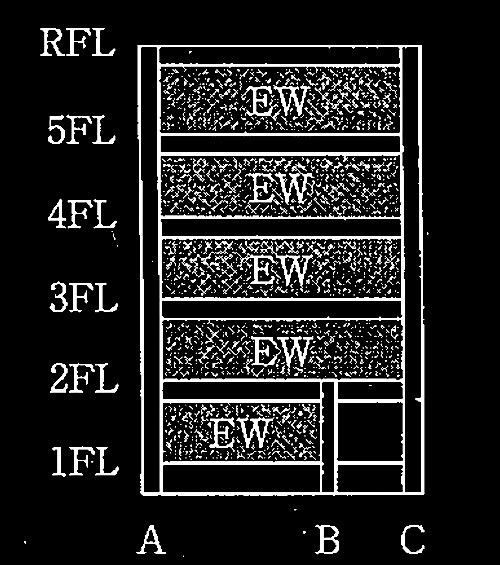

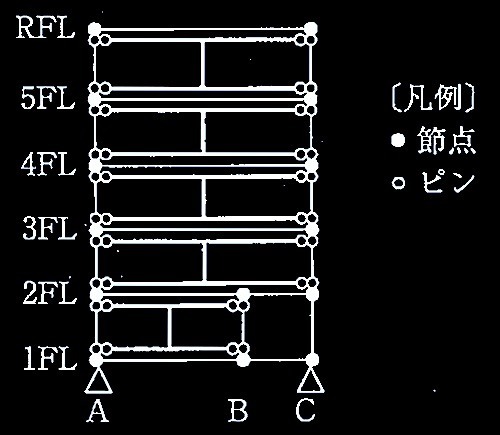

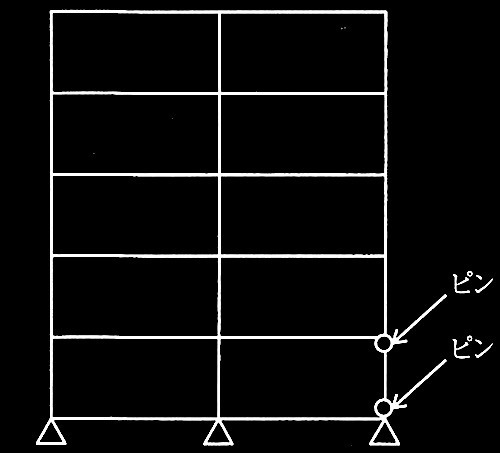

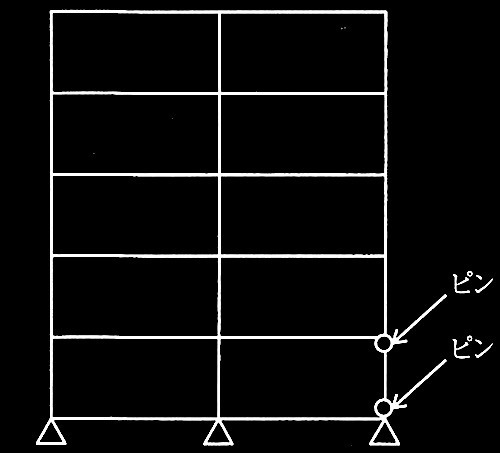

[ No.1 ] 5階建てRC造耐力壁付きラーメン構造

[ No.2 ] 14階建てRC造ラーメン構造

全体崩壊形の形成を設計目標とした、

増分解析により保有水平耐力を確認したときの構造設計者の所見

適切か、不適切かを答え、不適切とした場合には、

最も適切と考えられる対応を簡潔に記述せ。

No.01~10

No.01 構造設計に関する記述

No.02 建築基準法及び建築士法における構造関係規定の位置づけ

No.03 建築基準法における地震力

No.04 建築基準法における荷重及び外力

No.05 建築基準法における鉄骨造の耐震計算

No.06 鉄筋コンクリート造建築物の耐震計算ルート3

梁曲げ破壊型のラーメン構造

十字形柱梁接合部の耐震性を向上させる対策

No.07 建築基準法における木質構造

No.08 建築基準法における耐風設計

No.09 保有水平耐力計算

No.10 保有水平耐力計算

問題1

[ No.1 ] 木造の立面混構造建築物

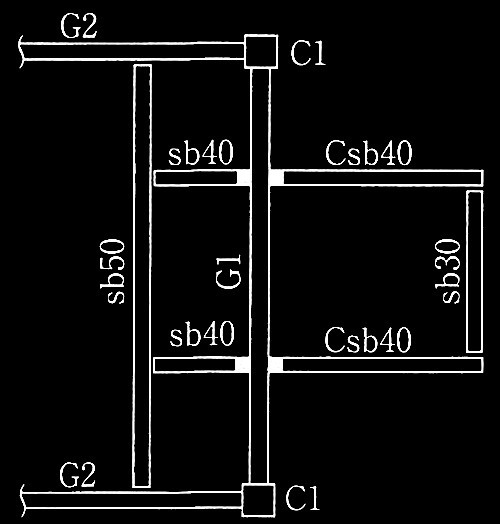

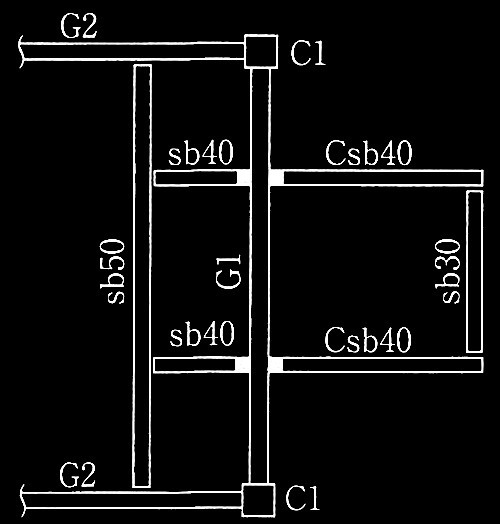

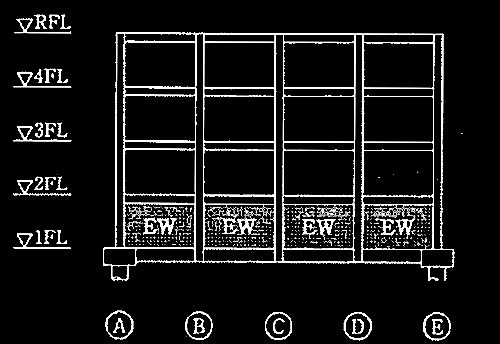

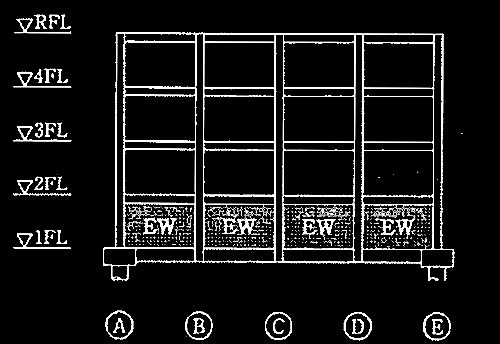

[ No.2 ] 一貫構造計算プログラムを用いた耐力壁付き架構のモデル化

[ No.3 ] 一貫構造計算プログラムを用いた鉄骨トラス付き架構のモデル化

問題2

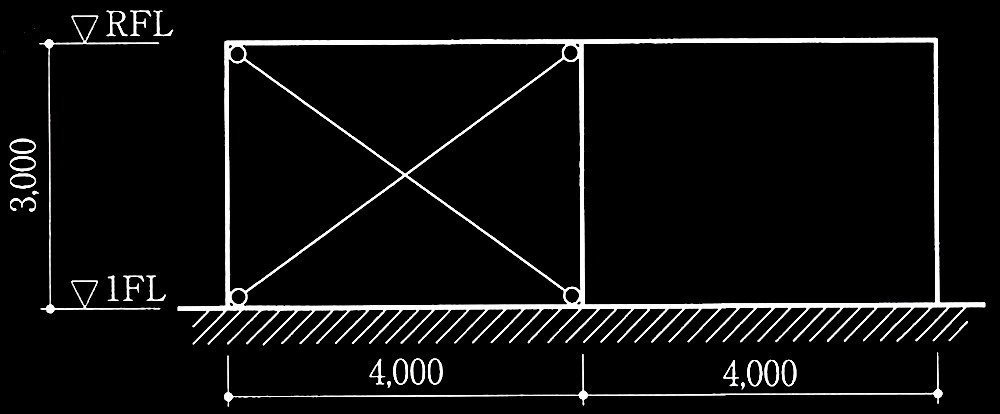

2層 1スパンの鉄骨造筋かい付きラーメン構造

[ No.1 ] 耐震計算ルート2を適用する場合、

許容応力度計算において、各階の層せん断力Q1,2 を求める

[ No.2 ] 耐震計算ルート2を適用する場合、

許容応力度計算において、筋かいの短期設計用軸応力Nを求める

(筋かいのせん断力負担率は90%とする。)

[ No.3 ] 耐震計算ルート3を適用する場合、

保有水平耐力計算において、各階の形状 係数Fes1,2を求める

2階の層間変形は1階の層間変形の3倍、

偏心率に応じて求められる各階のFeは1.0とする

[ No.4 ] 耐震計算ルート3を適用する場合、

保有水平耐力計算において、

筋かい並びに柱及び梁の部材群としての種別を判定し、

各階の構造特性係数Ds1、Ds2を求める

問題3

鉄筋コンクリート造の3棟の建築物

耐震計算ルート3により静的荷重増分弾塑性解析を実施し、

保有水平耐力を確認。

[ No.1 ] 5階建てRC造耐力壁付きラーメン構造

[ No.2 ] 14階建てRC造ラーメン構造

全体崩壊形の形成を設計目標とした、

増分解析により保有水平耐力を確認したときの構造設計者の所見

適切か、不適切かを答え、不適切とした場合には、

最も適切と考えられる対応を簡潔に記述せ。

令和4年

No.01~10

No.01 構造設計者としての倫理等

No.02 建築基準法及び建築士法における構造関係規定の位置づけ

No.03 建築基準法における地震力

No.04 建築基準法における荷重及び外力

No.05 建築基準法における鉄骨造の耐震計算

No.06 鉄筋コンクリート造建築物の耐震計算ルート3

柱の種別を定める指標が柱の塑性変形能力に影響する

どのような脆性破壊に係るものなのか

No.07 木質材料及び木質構造

No.08 建築基準法における耐風設計

No.09 建築基準法における保有水平耐力計算

No.10 建築基準法における保有水平耐力計算

問題1

[ No.1 ] 一貫構造計算プログラムを用いたS造床組みの荷重計算

[ No.2 ] 一貫構造計算プログラムを用いたRC造ラーメン架構の保有水平耐力計算

[ No.3 ] 木造2階建て建築物の1階柱の引抜き力の計算

問題2

耐震計算ルート3により、

異なる3つのRC造建築物を対象に静的弾塑性荷重増分解析を実施して、保有水平耐力を確認した。

次の [ No.1 ]~[ No.3 ] の設問に解答する

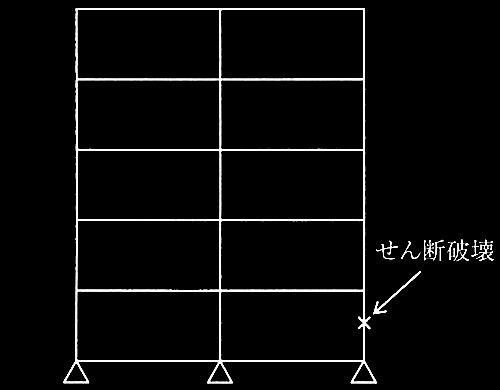

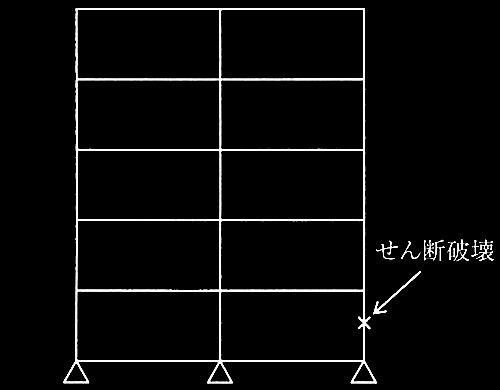

[ No.1 ] 5階建てRC耐力壁付きラーメン構造

増分解析による保有水平耐力の計算に用いた条件及び計算結果等

[ No.2 ] 6階建てRC連層耐力壁付きラーメン構造

増分解析に用いた条件及び増分解析結果の経過

[ No.3 ] 8階建てRCラーメン構造

増分解析に用いた条件・仮定及び計算結果

問題3

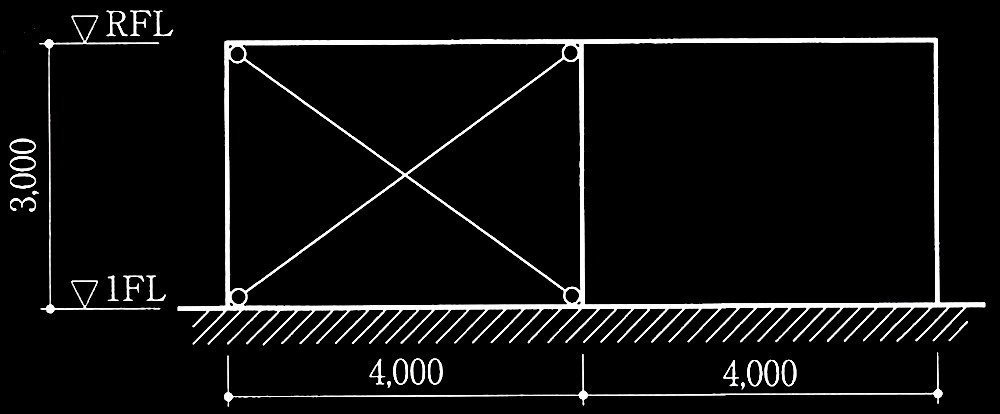

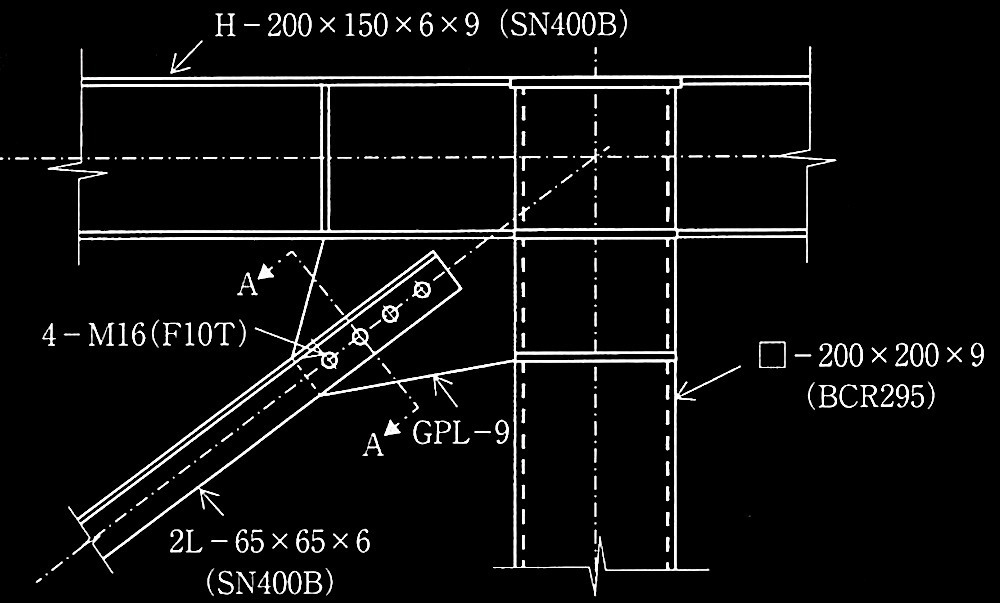

1層2スパンのS造筋かい付きラーメン架構

[ No.1 ] 耐震計算ルート1-1を採用する場合、

建築物の規模に関する条件以外で、

構造計算上満足する必要がある条件を2つ述べる

[ No.2 ] 耐震計算ルート1-1を採用する場合、

許容応力度計算において、

地震力に対する筋かいの短期軸応力Nを求める

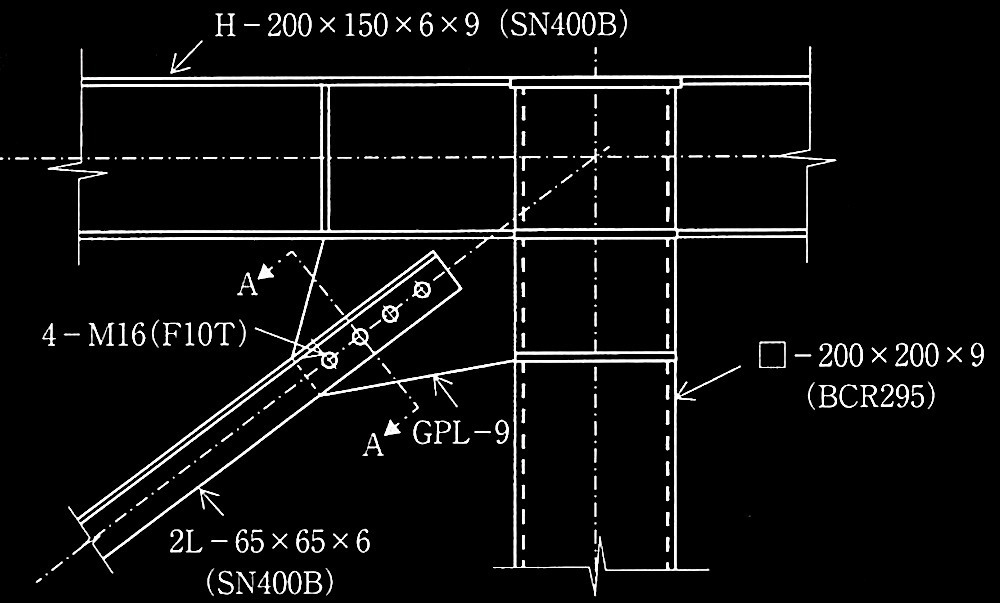

[ No.3 ] 筋かいの保有耐力接合では、

筋かい軸部の全断面が降伏するまで破断しないことを確認する必要がある

[ No.4 ] 耐震計算ルート1-1を採用する場合、

筋かいの保有耐力接合の確認において、

「筋かい母材端部の破断」及び

「高カボルト(接合ファスナー)の破断」

以外に検討の対象となる筋かい端部接合部の破断形式を3つ述べる

No.01~10

No.01 構造設計者としての倫理等

No.02 建築基準法及び建築士法における構造関係規定の位置づけ

No.03 建築基準法における地震力

No.04 建築基準法における荷重及び外力

No.05 建築基準法における鉄骨造の耐震計算

No.06 鉄筋コンクリート造建築物の耐震計算ルート3

柱の種別を定める指標が柱の塑性変形能力に影響する

どのような脆性破壊に係るものなのか

No.07 木質材料及び木質構造

No.08 建築基準法における耐風設計

No.09 建築基準法における保有水平耐力計算

No.10 建築基準法における保有水平耐力計算

問題1

[ No.1 ] 一貫構造計算プログラムを用いたS造床組みの荷重計算

[ No.2 ] 一貫構造計算プログラムを用いたRC造ラーメン架構の保有水平耐力計算

[ No.3 ] 木造2階建て建築物の1階柱の引抜き力の計算

問題2

耐震計算ルート3により、

異なる3つのRC造建築物を対象に静的弾塑性荷重増分解析を実施して、保有水平耐力を確認した。

次の [ No.1 ]~[ No.3 ] の設問に解答する

[ No.1 ] 5階建てRC耐力壁付きラーメン構造

増分解析による保有水平耐力の計算に用いた条件及び計算結果等

[ No.2 ] 6階建てRC連層耐力壁付きラーメン構造

増分解析に用いた条件及び増分解析結果の経過

[ No.3 ] 8階建てRCラーメン構造

増分解析に用いた条件・仮定及び計算結果

問題3

1層2スパンのS造筋かい付きラーメン架構

[ No.1 ] 耐震計算ルート1-1を採用する場合、

建築物の規模に関する条件以外で、

構造計算上満足する必要がある条件を2つ述べる

[ No.2 ] 耐震計算ルート1-1を採用する場合、

許容応力度計算において、

地震力に対する筋かいの短期軸応力Nを求める

[ No.3 ] 筋かいの保有耐力接合では、

筋かい軸部の全断面が降伏するまで破断しないことを確認する必要がある

[ No.4 ] 耐震計算ルート1-1を採用する場合、

筋かいの保有耐力接合の確認において、

「筋かい母材端部の破断」及び

「高カボルト(接合ファスナー)の破断」

以外に検討の対象となる筋かい端部接合部の破断形式を3つ述べる

令和3年

No.01~10

No.01 建築構造設計のあるべき姿

No.02 建築基準法及び建築士法における構造関係規定の位置づけに

No.03 建築基準法における地震力

No.04 建築基準法における荷重及び外力

No.05 建築基準法における鉄骨造の耐震計算

No.06 RC造建築物の耐震計算ルート1

(平成19年国土交通省告示第593号)を適用する際、

No.07 木質材料及び木質構造

No.08 耐風設計

No.09 保有水平耐力計算

No.10 RC造の保有水平耐力計算

問題1

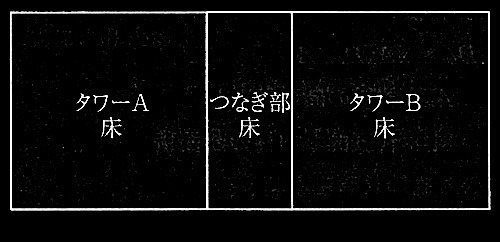

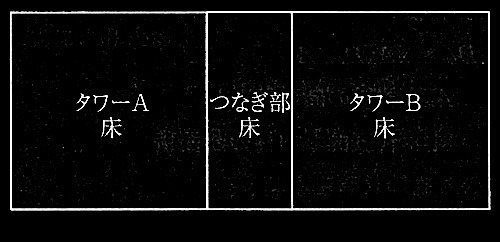

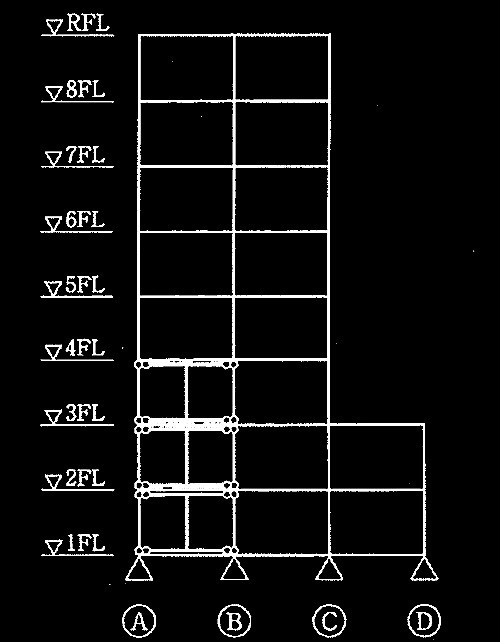

[ No.1 ] 一貫構造計算プログラムを用いたツインタワー状の建築物の構造計算

1,2階平面図 3~R階平面図

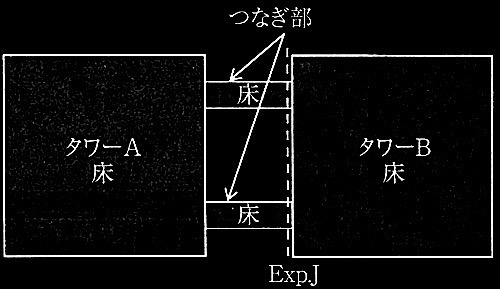

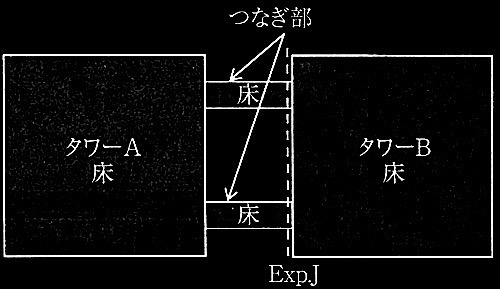

[ No.2 ] 一貫構造計算プログラムを用いた場合のRC造壁のモデル化

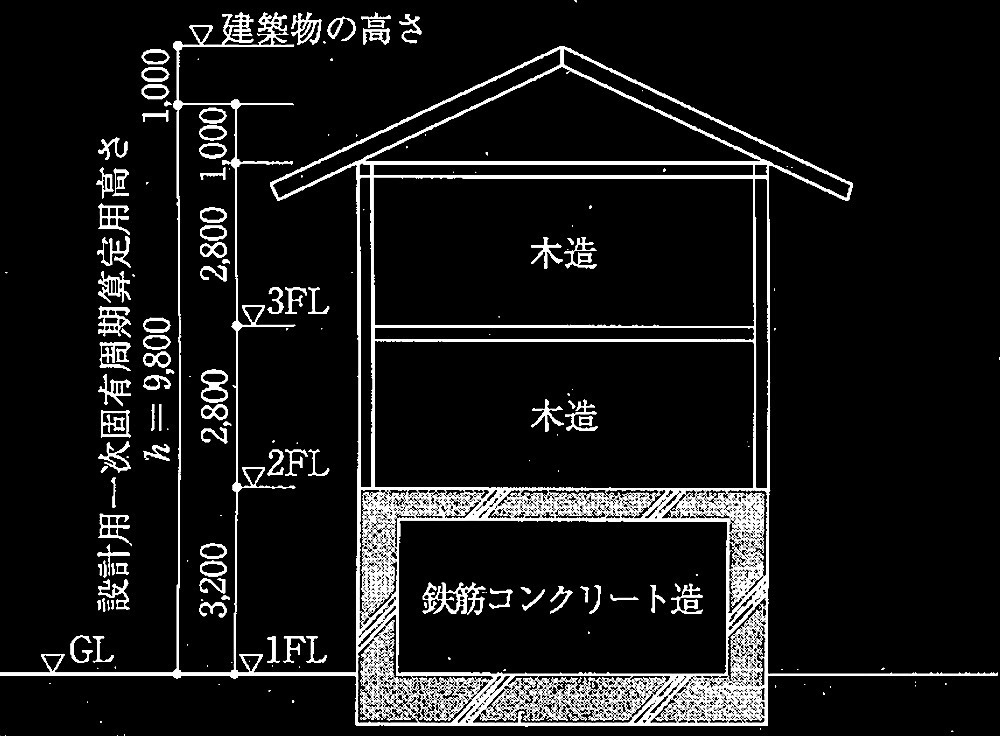

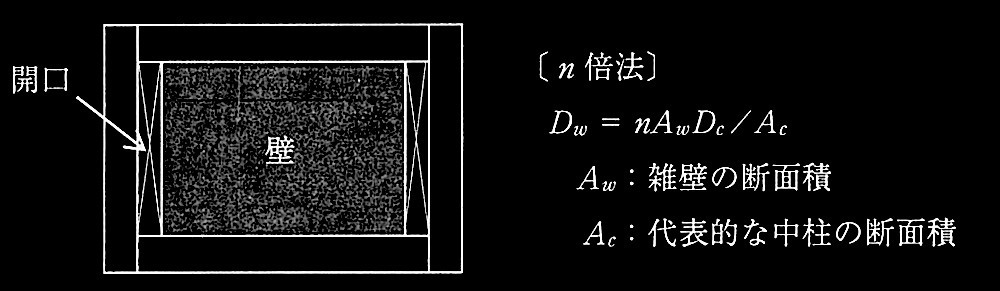

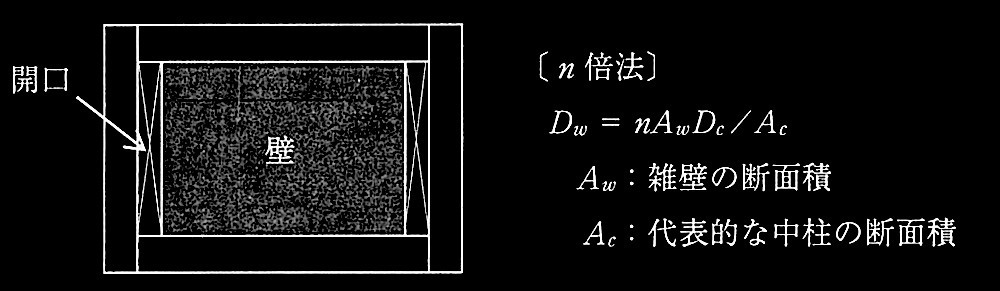

[ No.3 ] 1階がRC造で2,3階が木造の立面混構造建築物の構造計算

問題2

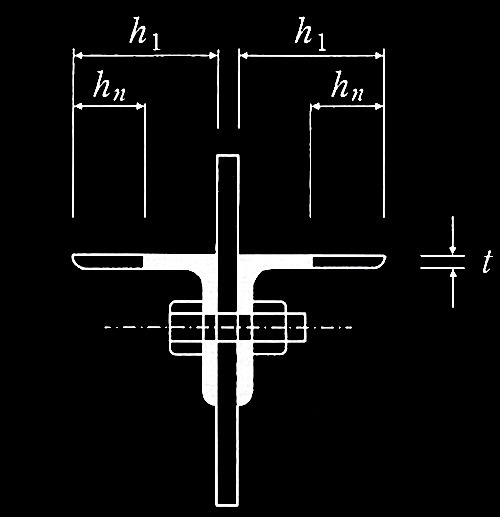

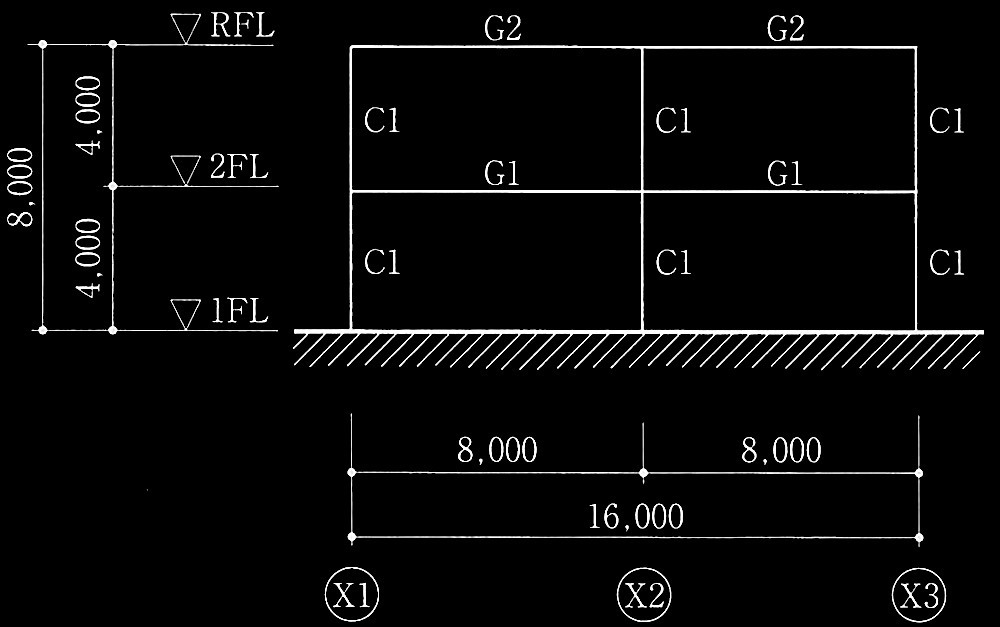

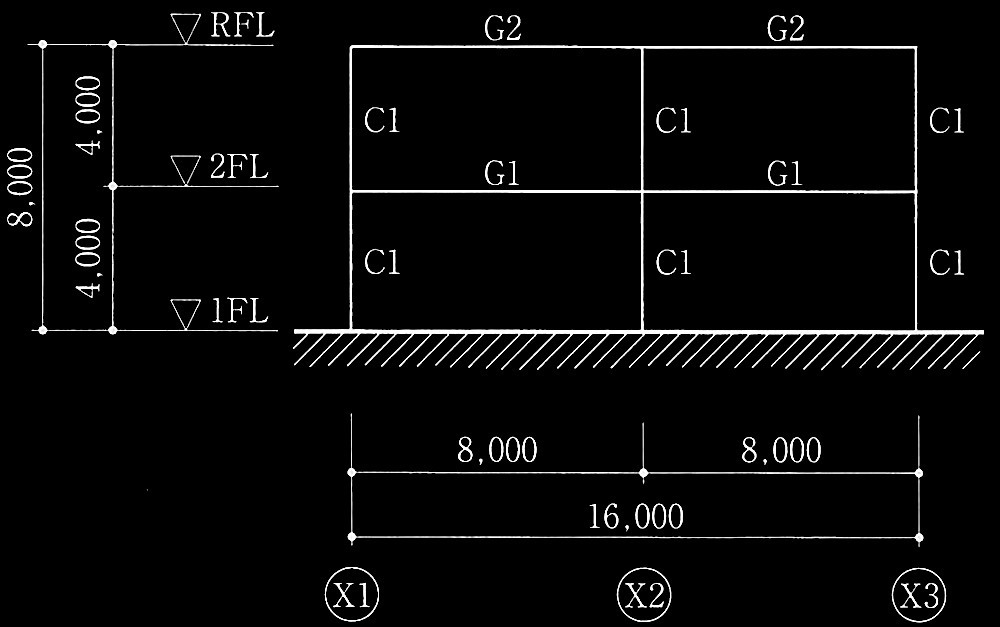

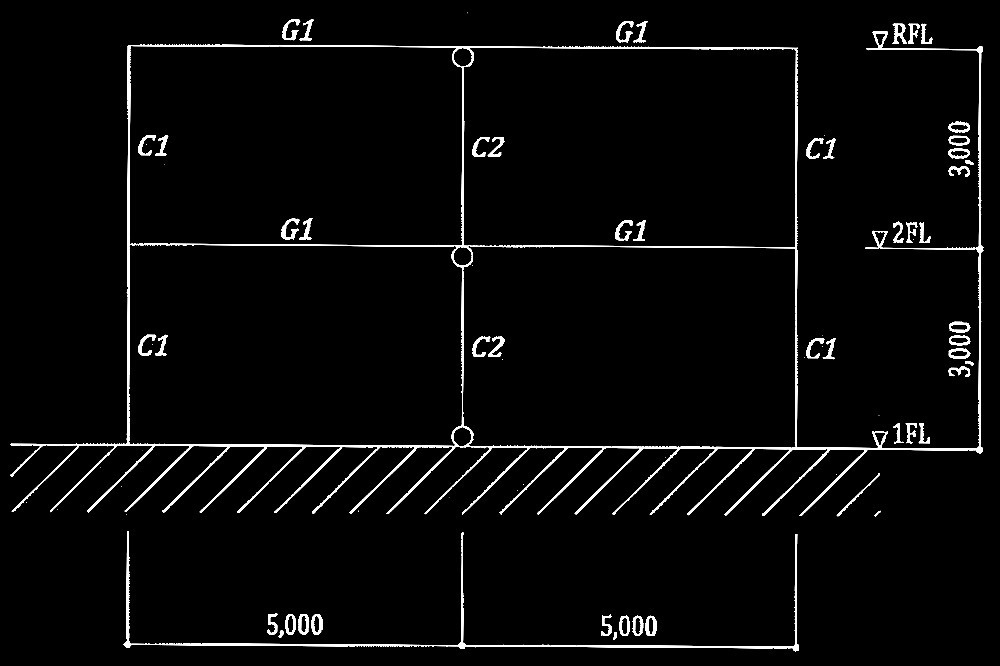

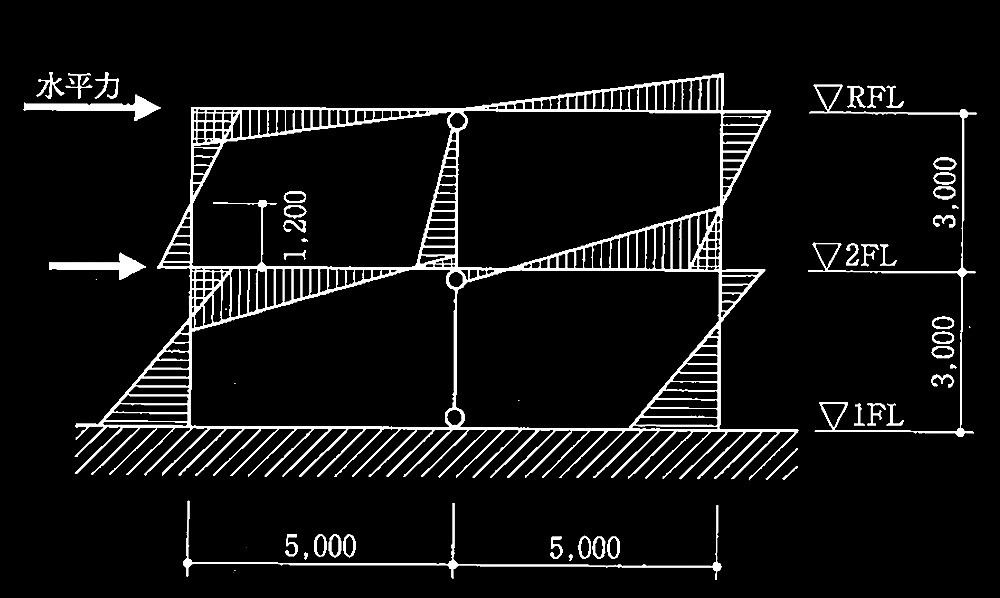

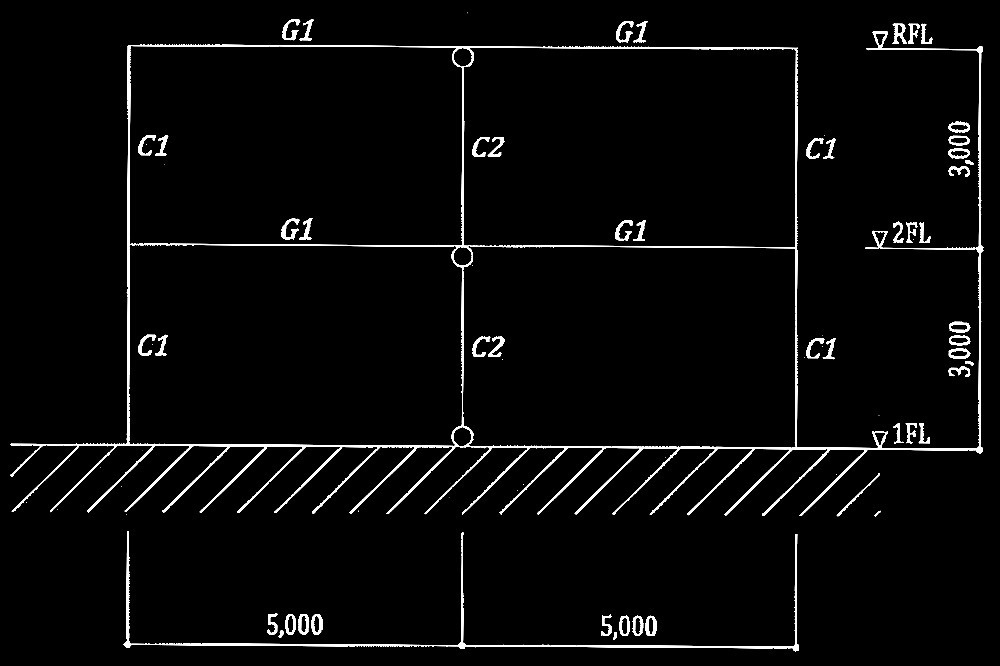

2層2スパンのS造純ラーメン構造の架構の設計

[ No.1 ] 耐震計算ルート2を採用する場合

接合部における柱梁耐力比を求め、

告示第1791号第2第三号イの規定に適合しているか判定する。

[ No.2 ] 耐震計算ルート2を採用する場合

幅厚比を求め、告示第1791号第2第四号に適合しているか判定する

[ No.3 ] 耐震計算ルート2を採用する場合

告示第1791号第2の規定に適合しているか確認すべき事項を1つ挙げる

ただし、層間変形角、剛性率、偏心率、搭状比は適合しているものとする

[ No.4 ] 耐震計算ルート3を採用する場合

告示第594号第4第三号口(2)に基づき、

予想される崩壊形は部分崩壊形、全体崩壊形の

いずれになるかを判定し、その根拠を述べる

ただし、柱梁接合パネル部は降伏しないものとする

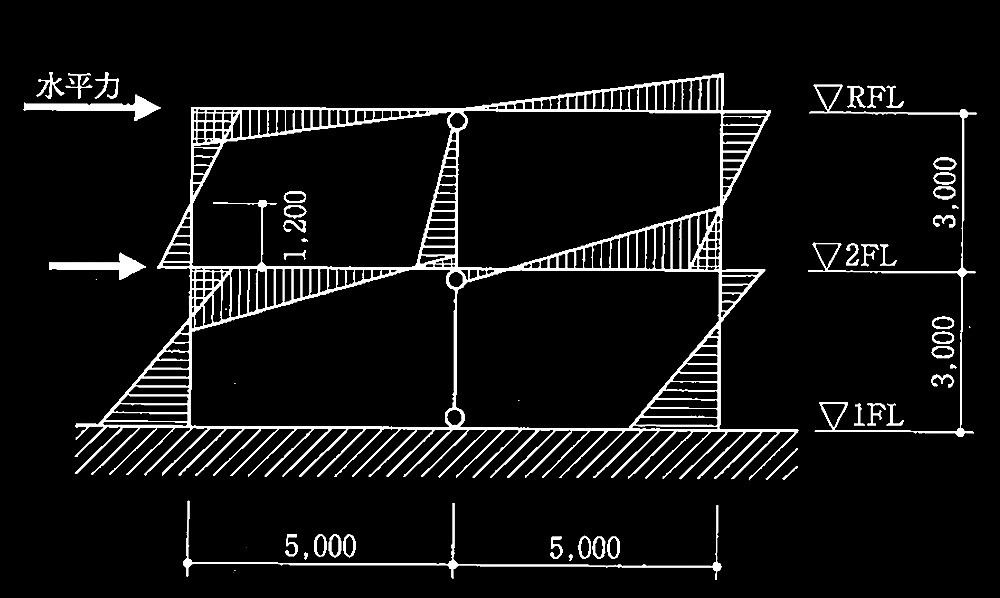

問題3

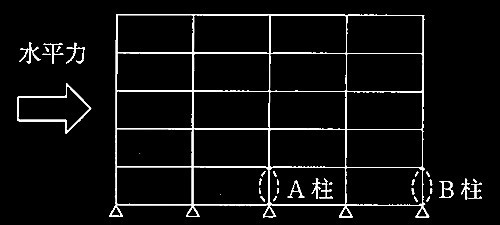

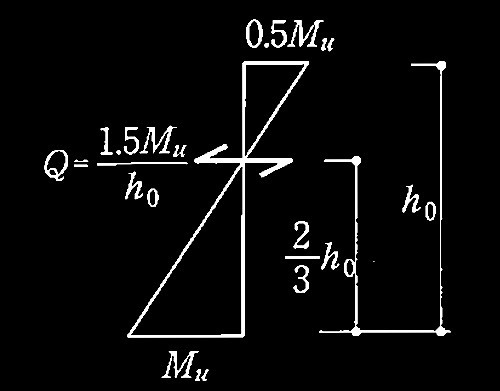

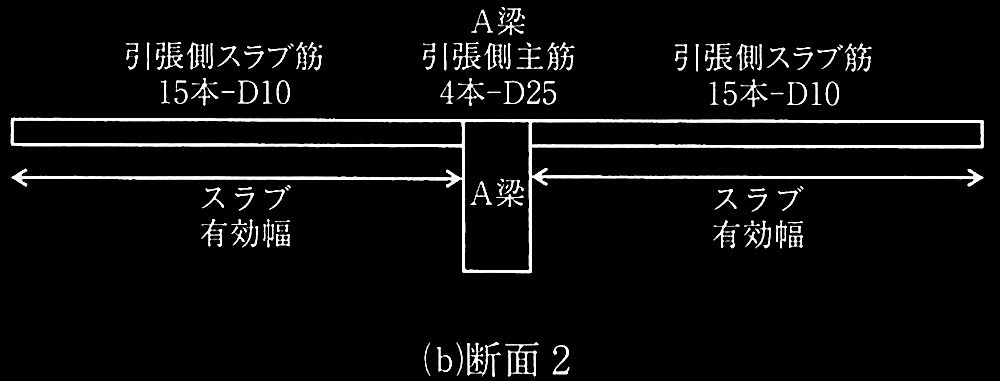

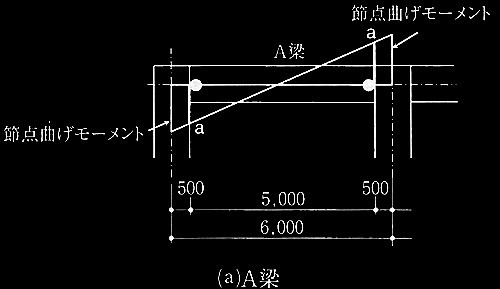

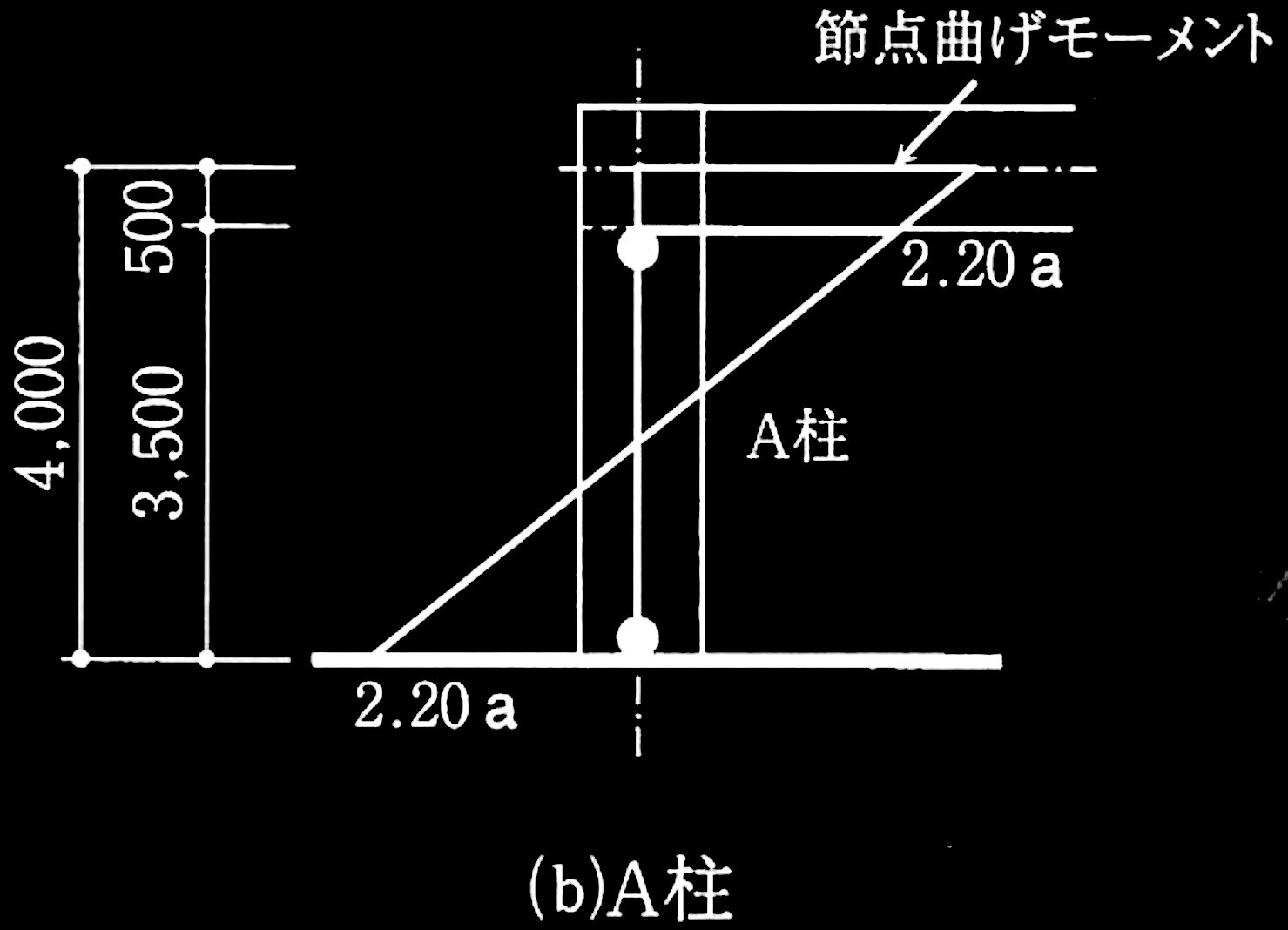

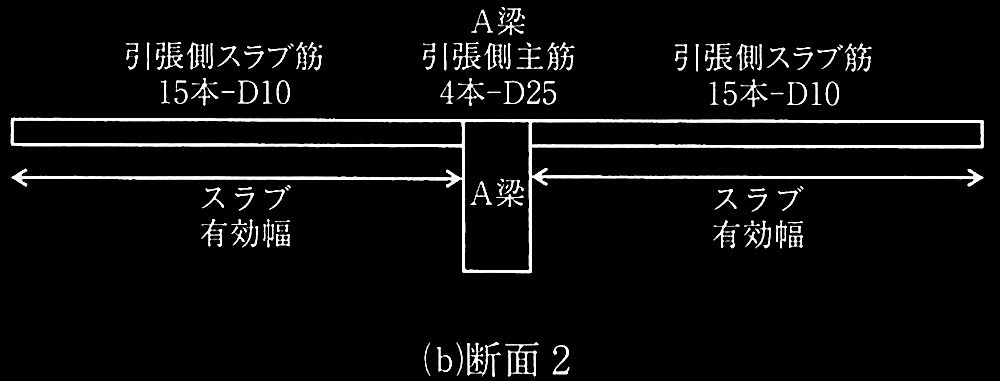

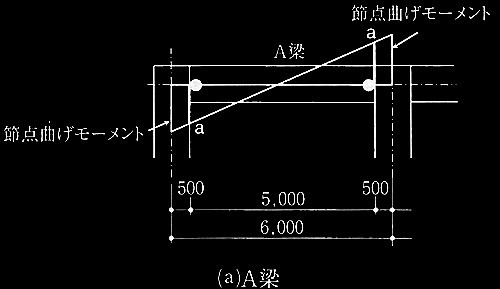

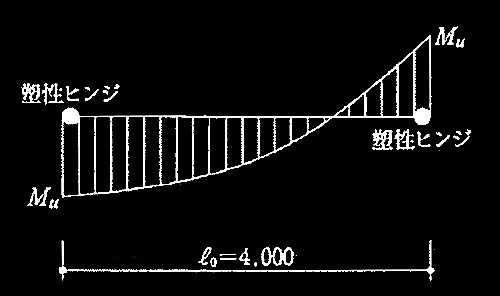

RC造建築物の耐震計算ルート3

耐力壁のない剛節架構に左側から水平力Pが作用した場合

[ No.1 ]

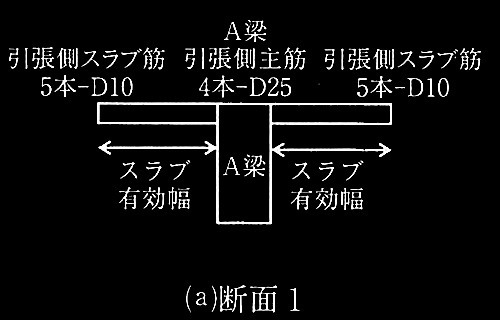

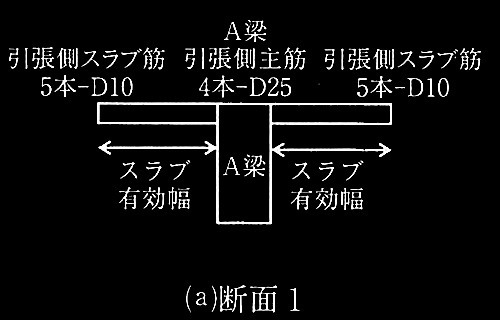

R階のA梁は両側スラブ付き梁(T形梁)

スラブが引張側になる曲げ終局モーメントは、

有効幅内のスラブ筋により大きく影響される

A梁の曲げ終局モーメント及び種別に関する設問に解答する

[ No.2 ]

水平力Pの増大により、架構の崩壊形が形成される

各部材の耐力が表1に示す値となるケースⅠ について、

保有水平耐力及び構造特性係数等に関する設問に解答する

[ No.3 ]

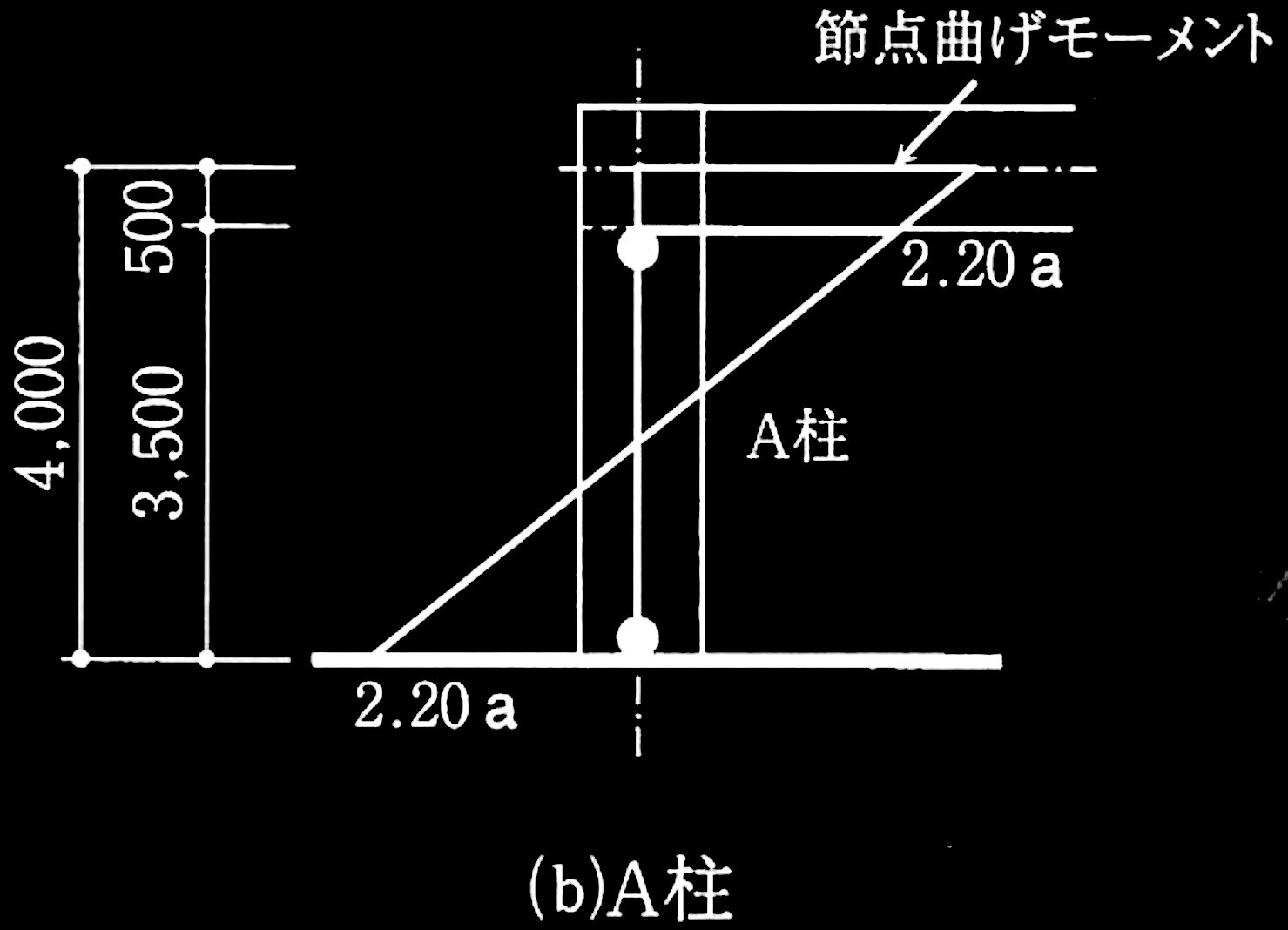

架構の変形によりT形梁のスラブの有効幅が増大すると、

スラブが引張側となるA梁の右端のMu が増大する

各部材の耐力が表2に示す値となるケースII について、

保有水平耐力及び部材種別に関する設問に解答する

No.01~10

No.01 建築構造設計のあるべき姿

No.02 建築基準法及び建築士法における構造関係規定の位置づけに

No.03 建築基準法における地震力

No.04 建築基準法における荷重及び外力

No.05 建築基準法における鉄骨造の耐震計算

No.06 RC造建築物の耐震計算ルート1

(平成19年国土交通省告示第593号)を適用する際、

No.07 木質材料及び木質構造

No.08 耐風設計

No.09 保有水平耐力計算

No.10 RC造の保有水平耐力計算

問題1

[ No.1 ] 一貫構造計算プログラムを用いたツインタワー状の建築物の構造計算

1,2階平面図 3~R階平面図

[ No.2 ] 一貫構造計算プログラムを用いた場合のRC造壁のモデル化

[ No.3 ] 1階がRC造で2,3階が木造の立面混構造建築物の構造計算

問題2

2層2スパンのS造純ラーメン構造の架構の設計

[ No.1 ] 耐震計算ルート2を採用する場合

接合部における柱梁耐力比を求め、

告示第1791号第2第三号イの規定に適合しているか判定する。

[ No.2 ] 耐震計算ルート2を採用する場合

幅厚比を求め、告示第1791号第2第四号に適合しているか判定する

[ No.3 ] 耐震計算ルート2を採用する場合

告示第1791号第2の規定に適合しているか確認すべき事項を1つ挙げる

ただし、層間変形角、剛性率、偏心率、搭状比は適合しているものとする

[ No.4 ] 耐震計算ルート3を採用する場合

告示第594号第4第三号口(2)に基づき、

予想される崩壊形は部分崩壊形、全体崩壊形の

いずれになるかを判定し、その根拠を述べる

ただし、柱梁接合パネル部は降伏しないものとする

問題3

RC造建築物の耐震計算ルート3

耐力壁のない剛節架構に左側から水平力Pが作用した場合

[ No.1 ]

R階のA梁は両側スラブ付き梁(T形梁)

スラブが引張側になる曲げ終局モーメントは、

有効幅内のスラブ筋により大きく影響される

A梁の曲げ終局モーメント及び種別に関する設問に解答する

[ No.2 ]

水平力Pの増大により、架構の崩壊形が形成される

各部材の耐力が表1に示す値となるケースⅠ について、

保有水平耐力及び構造特性係数等に関する設問に解答する

[ No.3 ]

架構の変形によりT形梁のスラブの有効幅が増大すると、

スラブが引張側となるA梁の右端のMu が増大する

各部材の耐力が表2に示す値となるケースII について、

保有水平耐力及び部材種別に関する設問に解答する

令和2年

問題1

一貫構造計算プログラムを用いたモデル化と構造計算

[ No.1 ]

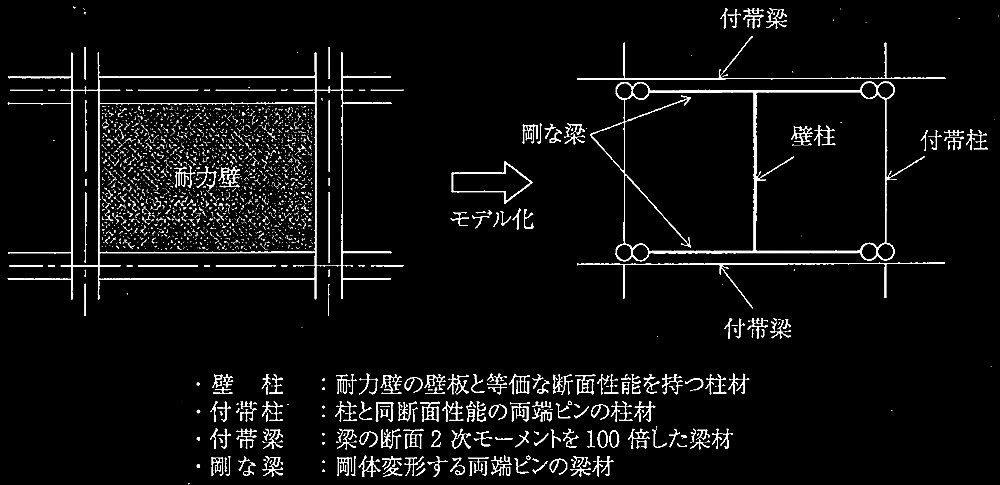

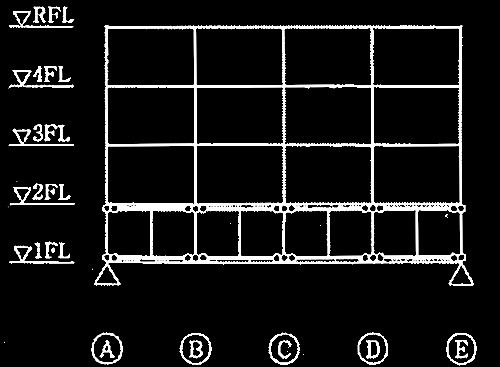

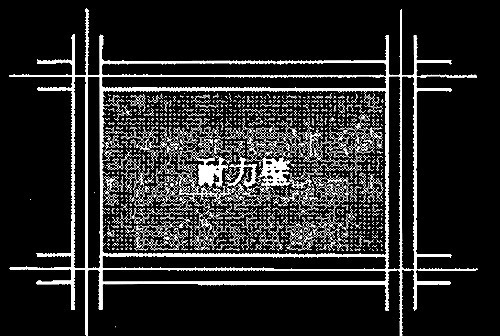

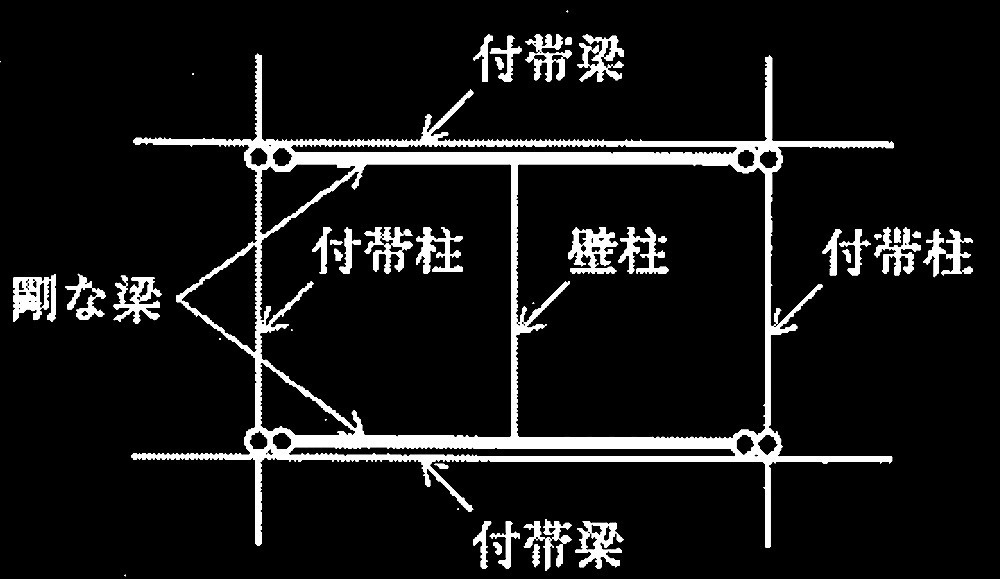

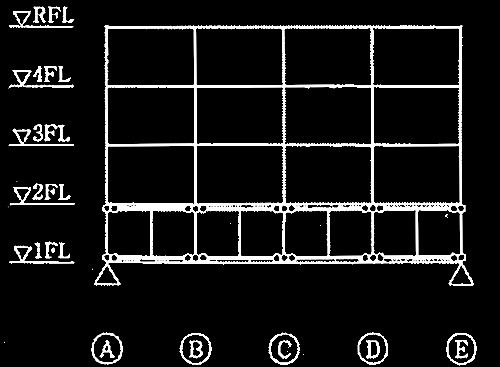

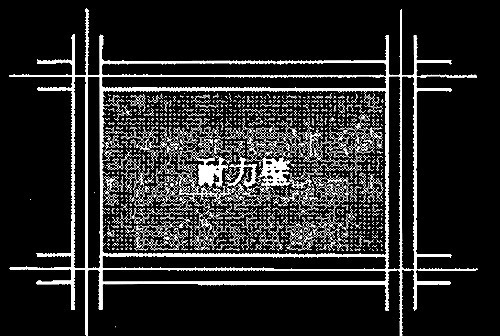

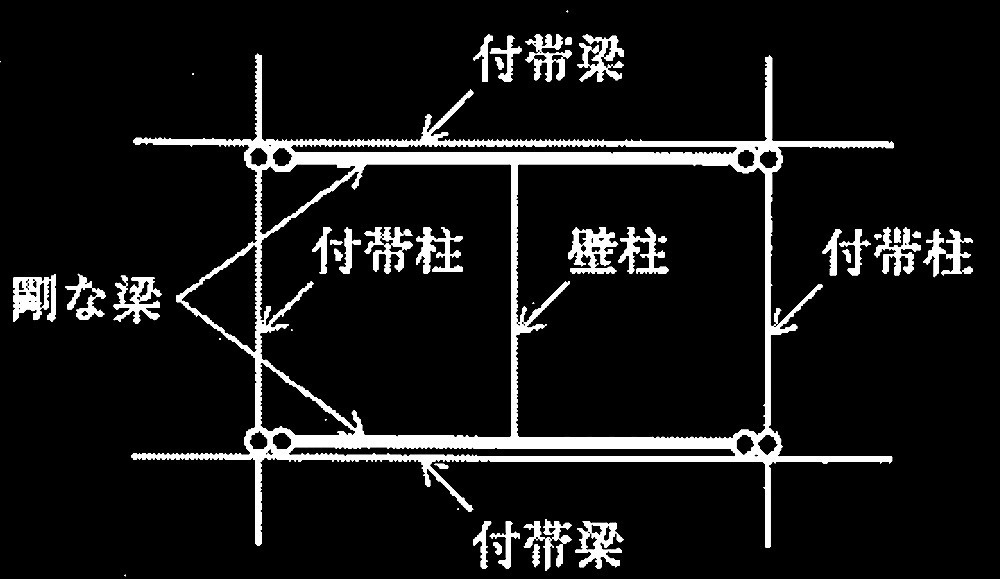

RC造耐力壁を含む架構の応力解析モデル

①壁エレメント置換モデルにおいて、

付帯梁の剛性を増大させる理由

② 鉛直荷重時応力解析における、

解析モデルの不都合点、改善策

③ 長期の断面検定における、

断面検定上の不都合点、改善策

[ No.2 ]

RC造耐力壁付きラーメン架構

鉛直荷重時応力解析において、

柱の軸変形を非考慮とする

問題点・留意すべき事項等を記入する

問題2

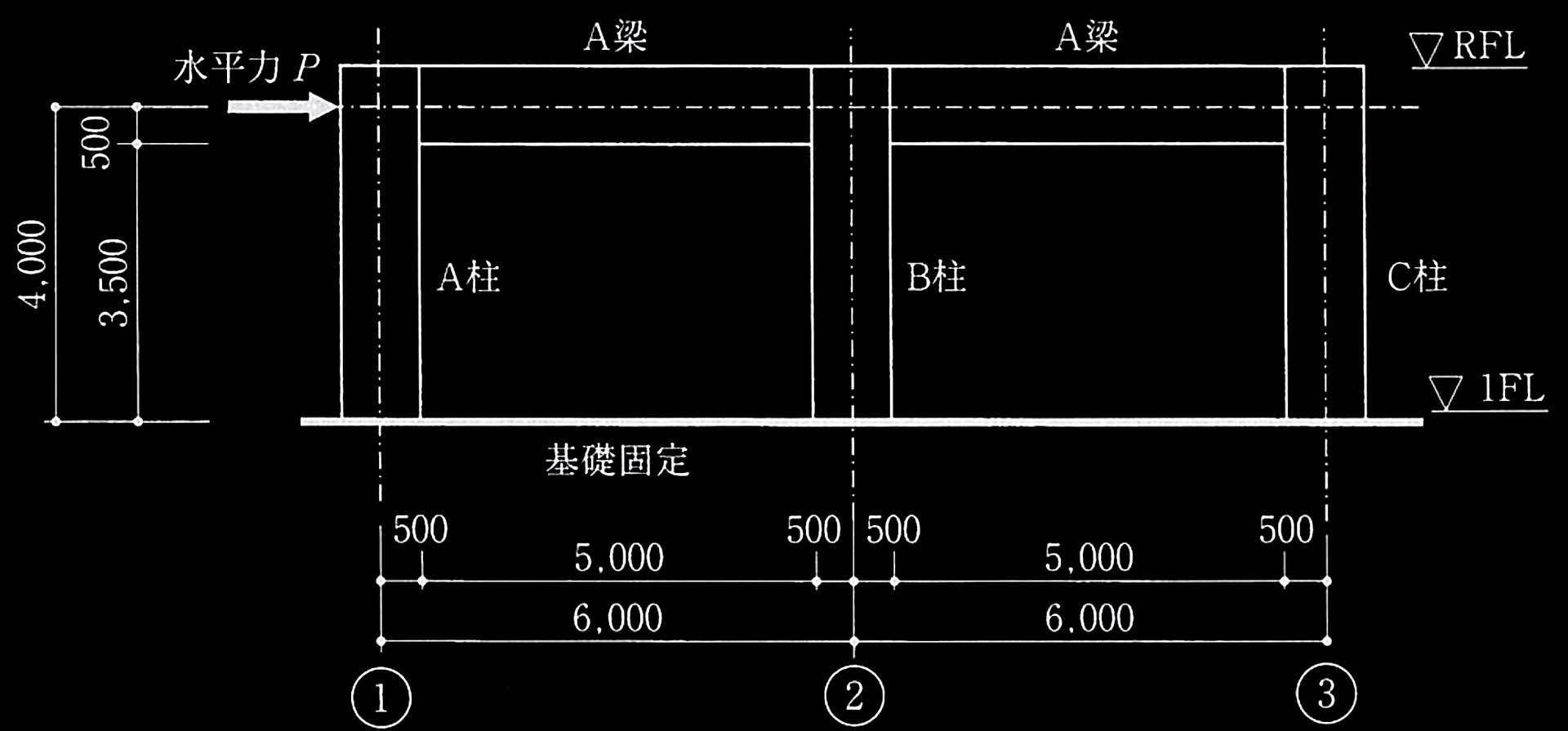

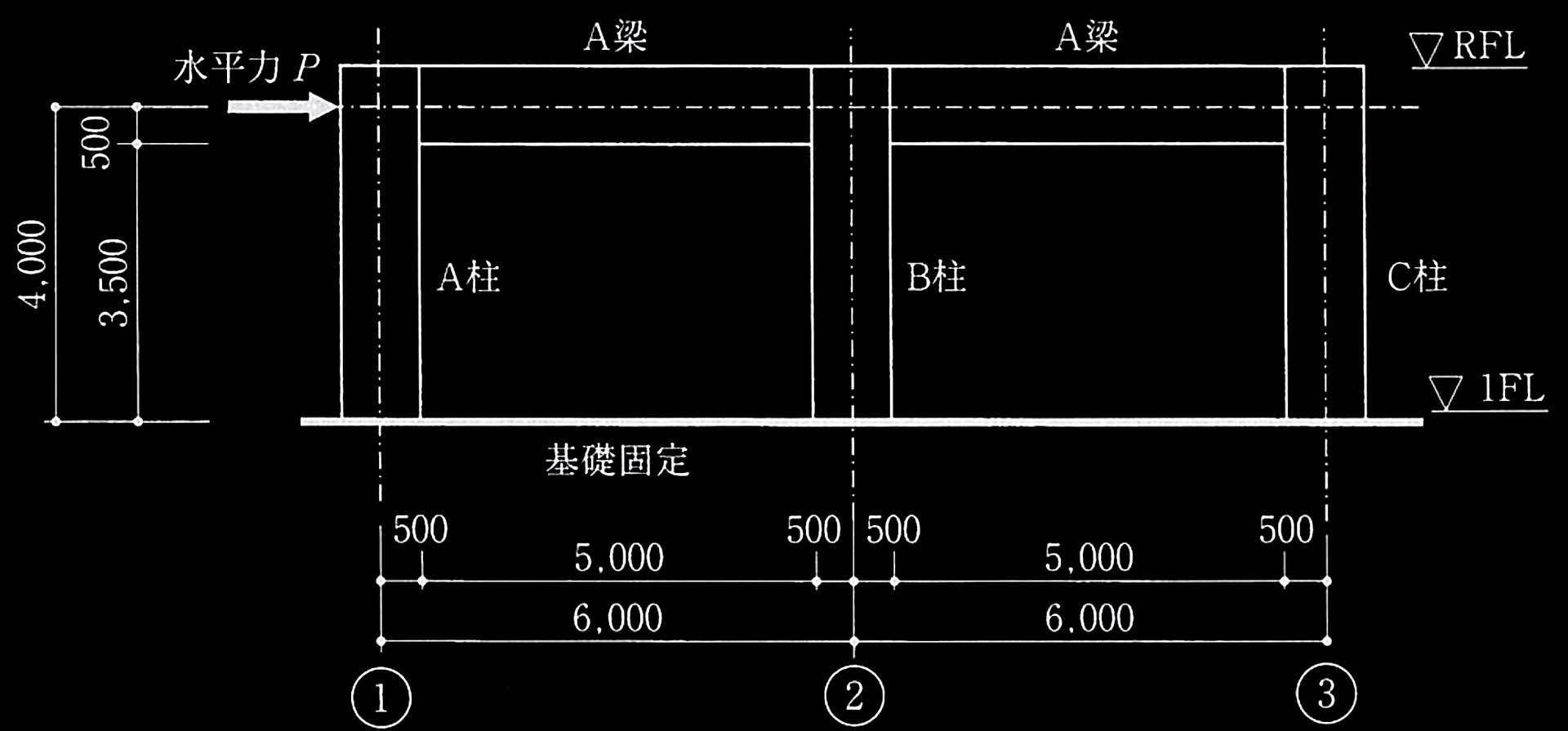

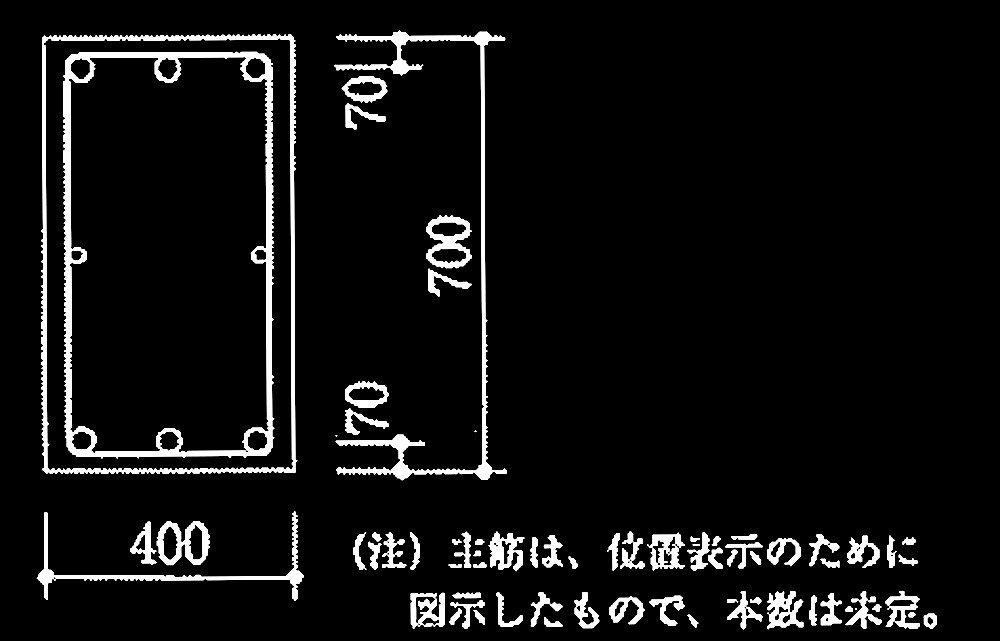

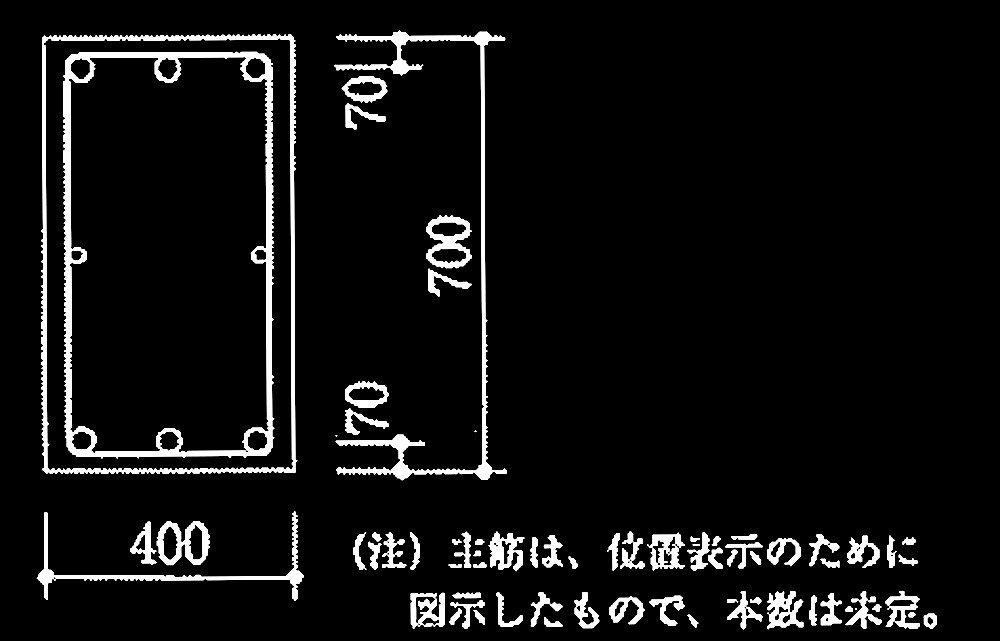

RC造建築物の耐震計算ルート3設計

[ No.1 ]

① 梁の種別を判定し、

種別判定の根拠を簡潔に記述する

② 梁のせん断終局耐力時の

あばら筋の最小間隔

③ 種別がFDとなる引張主筋の最小本数

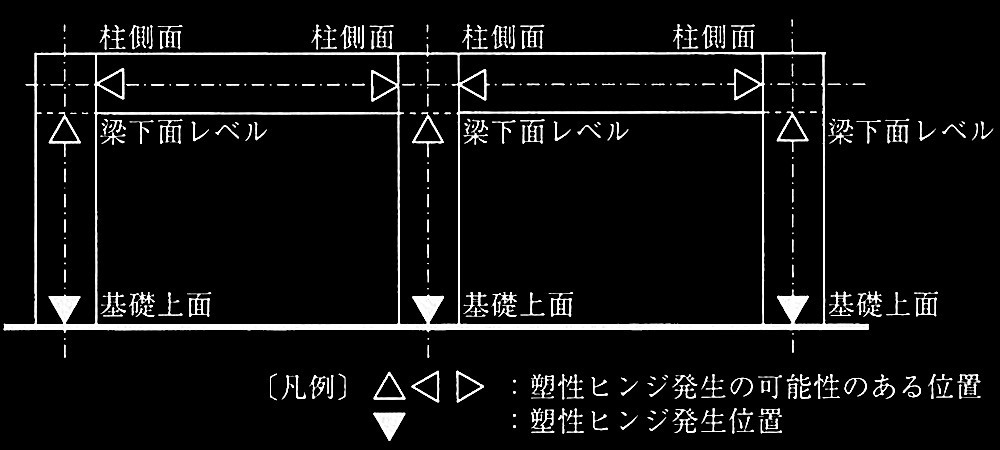

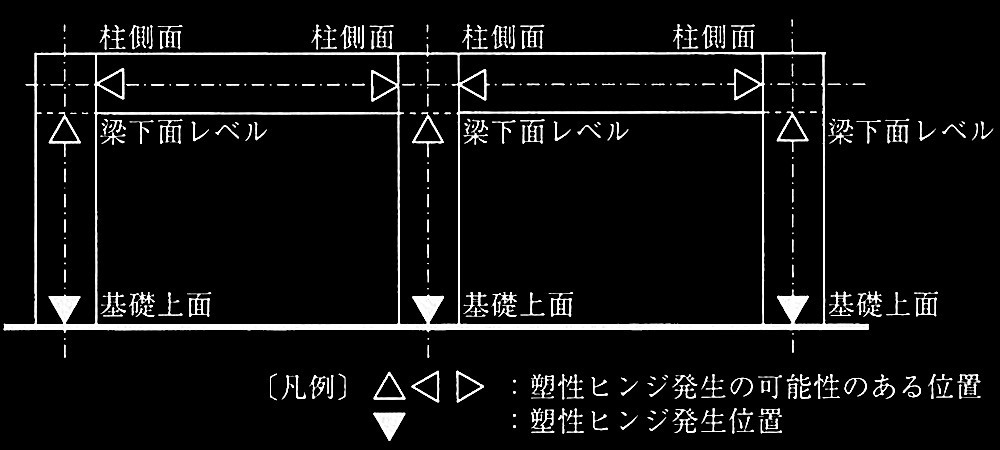

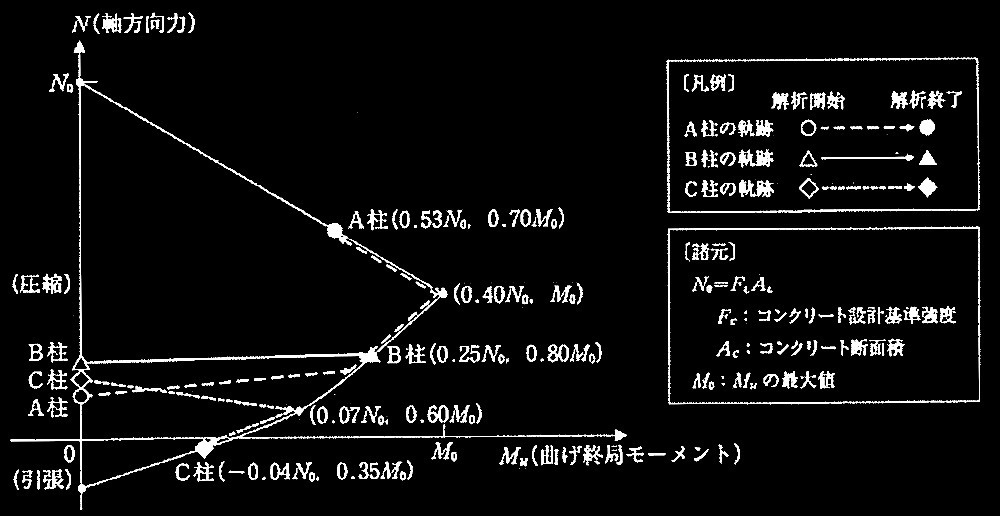

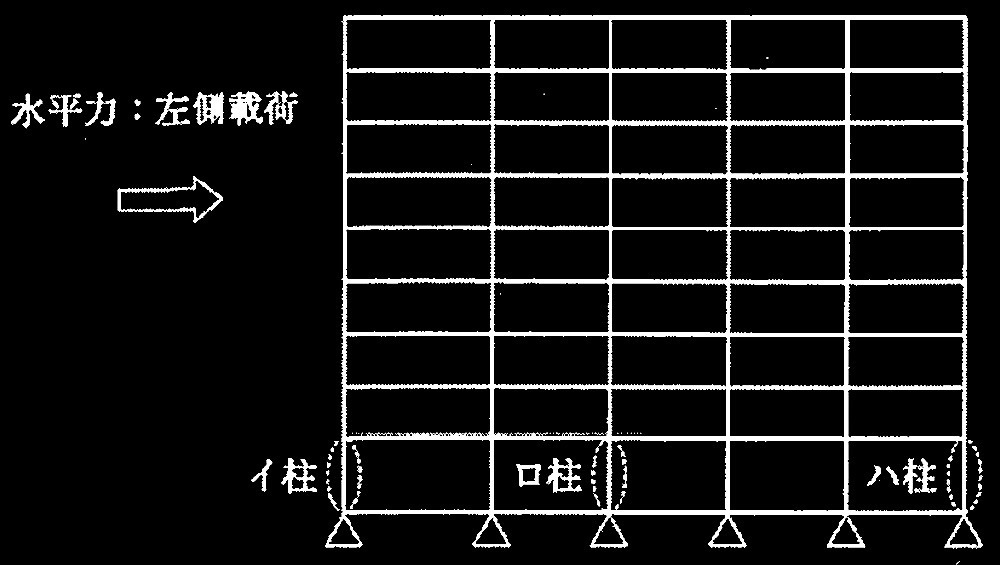

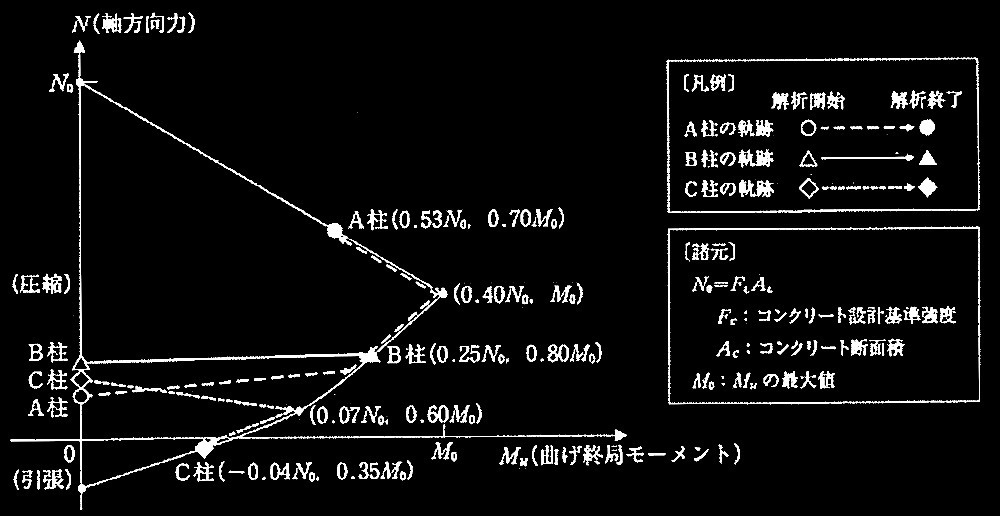

[ No.2 ]

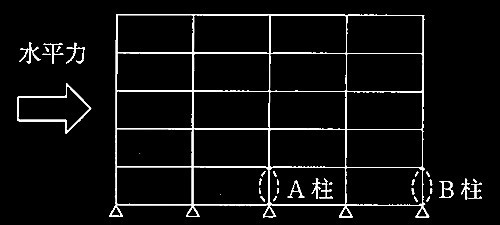

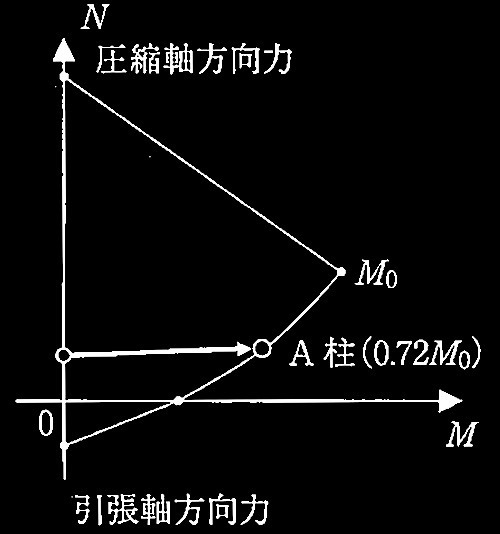

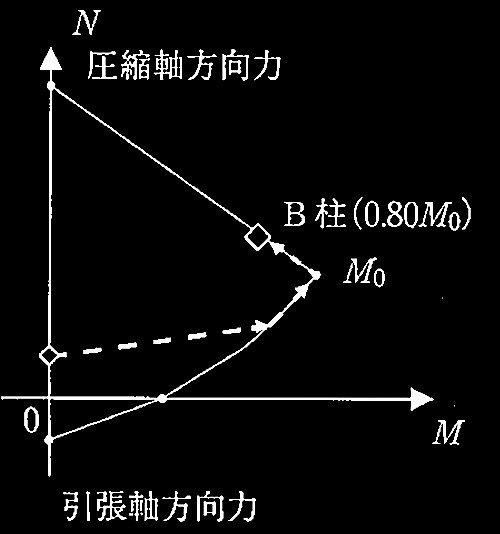

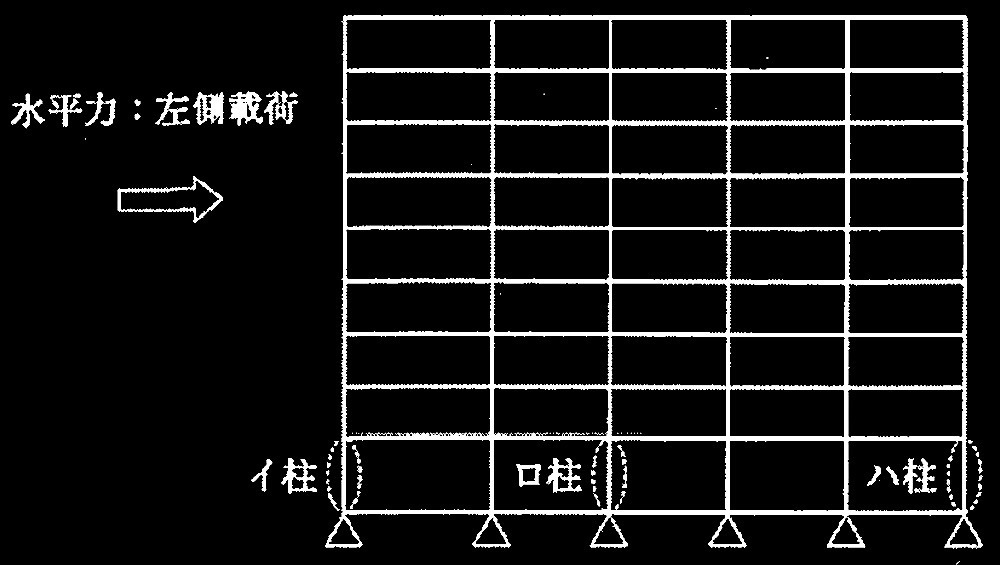

RC造純ラーメン架構を対象とした

非線形静的荷重増分解析

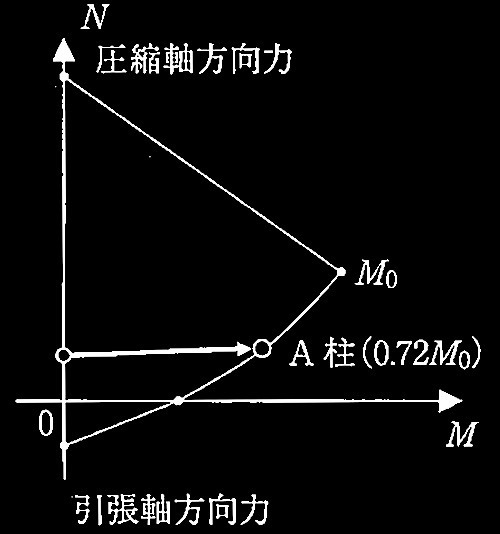

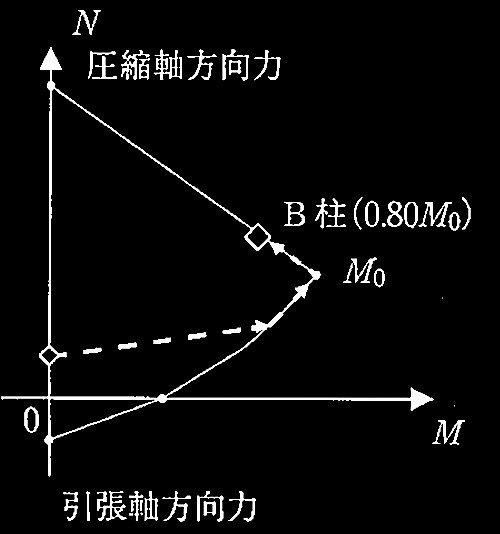

① A柱,B柱,C柱の軌跡推定、その根拠

② 3箇所の1階柱(A柱、B柱、C柱)

曲げ破壊とするために

必要なせん断終局耐力の下限値minQsu

③ 3箇所の1階柱(A柱、B柱、C柱)

地震時に耐力低下が生じることが

最も危惧されるのはどの柱か推定し、

その根拠を記述、防止対策

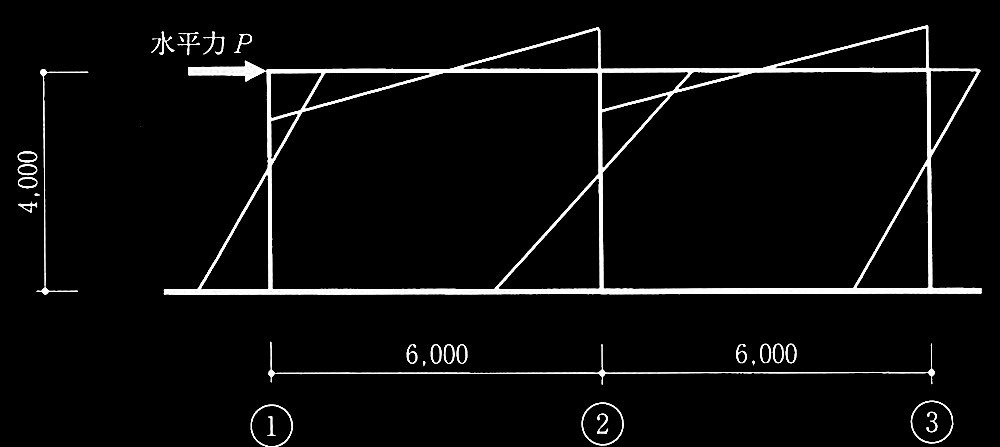

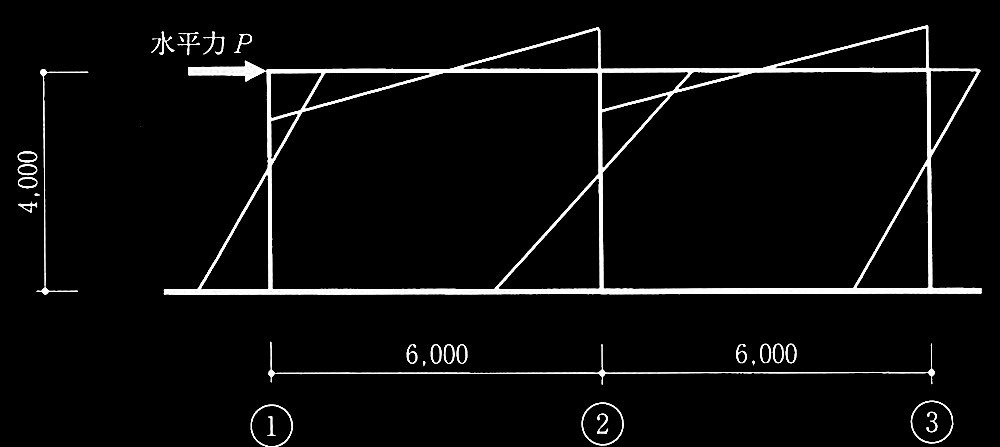

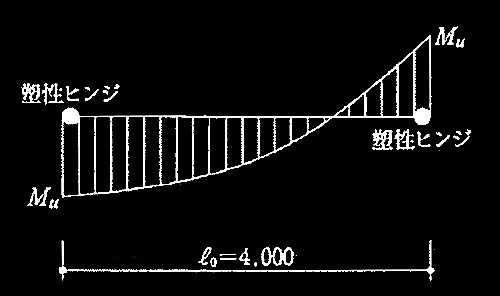

問題3

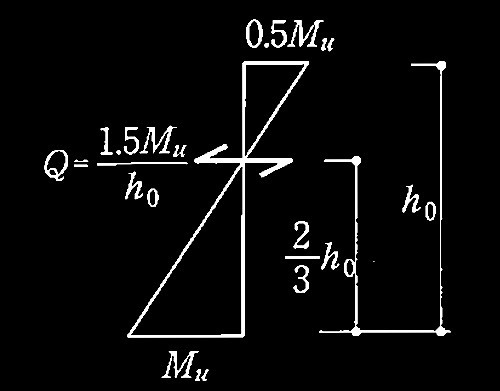

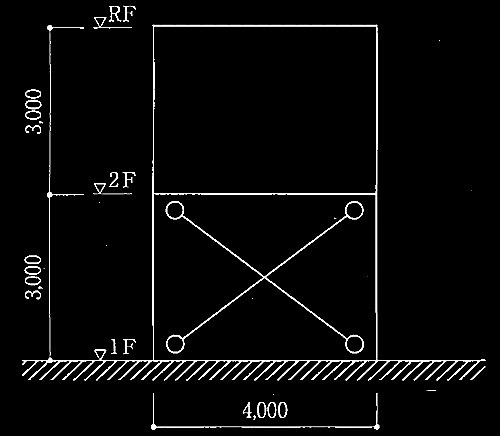

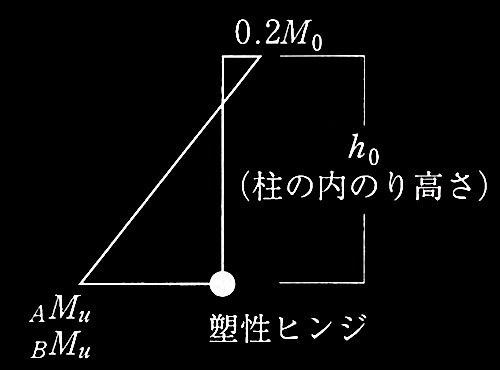

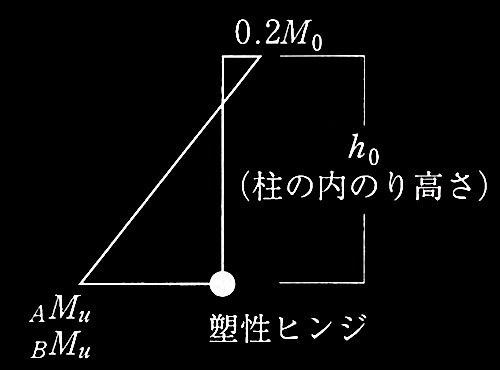

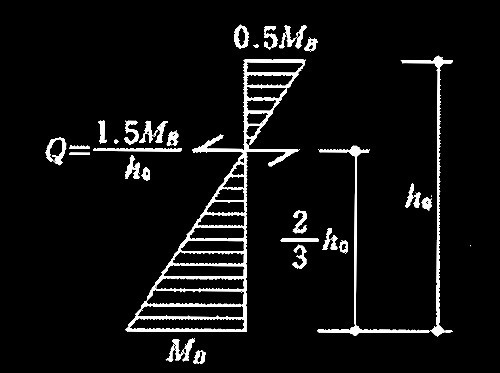

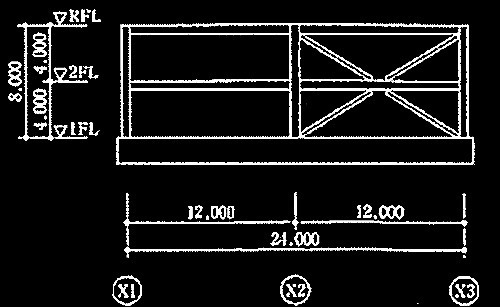

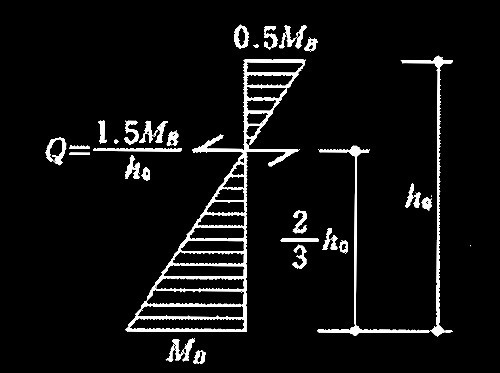

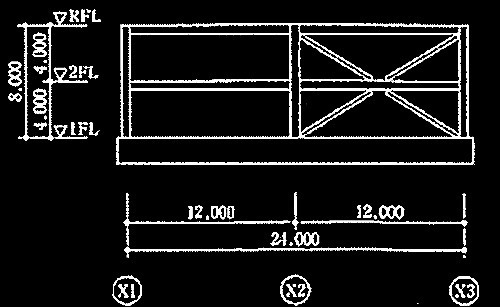

2層Sラーメン構造建築物の崩壊メカニズム

[ No.1 ] 全ての柱及び梁の全塑性モーメントを算定

[ No.2 ] 崩壊メカニズム形成時の全ての塑性ヒンジの発生位置を示す。

[ No.3 ] 水平力によって生じる 2階及び1階の軸力を求める

[ No.4 ] 崩壊メカニズム形成時の2階及び1階の保有水平耐力を求める。

2階側柱の曲げモーメントの反曲点高さは2FL + 1,200mmとする

問題4

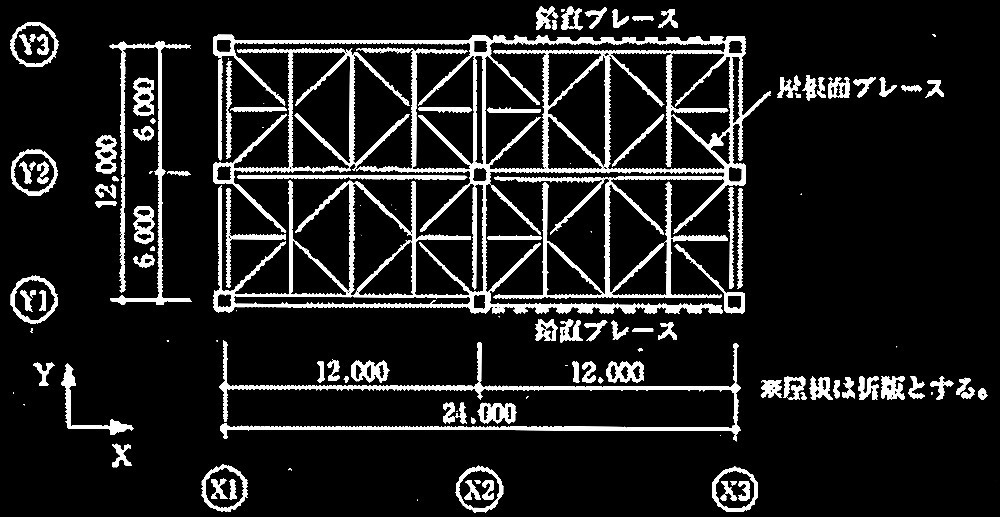

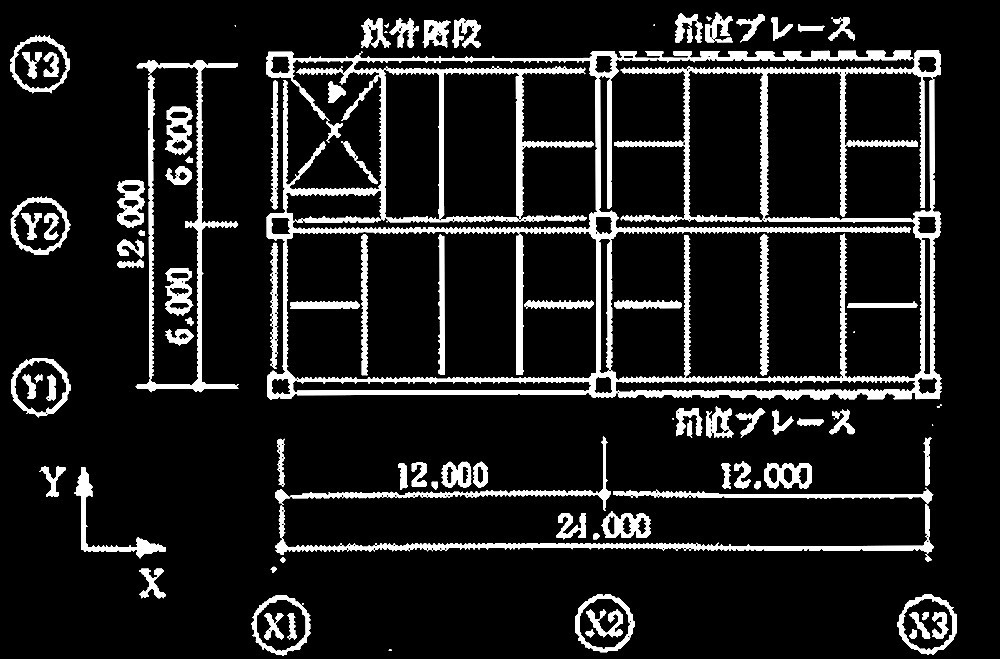

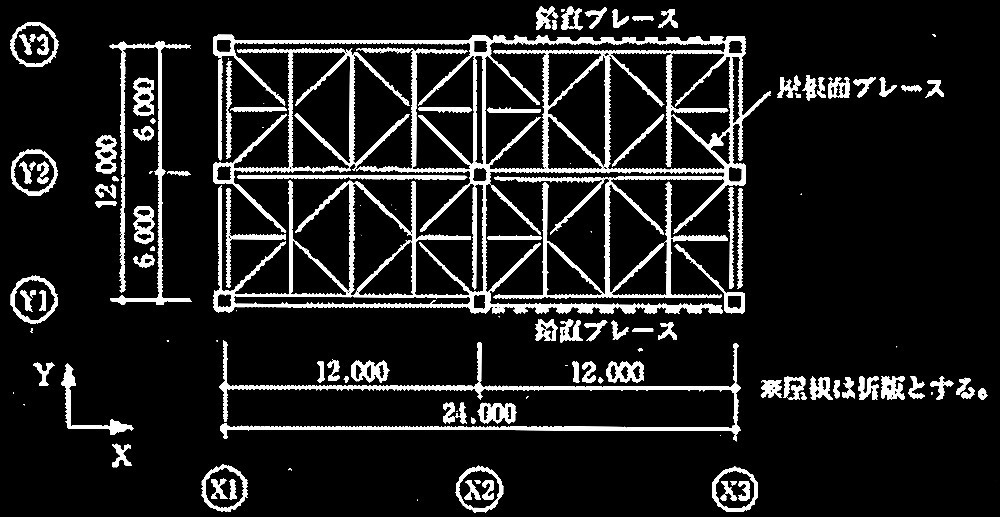

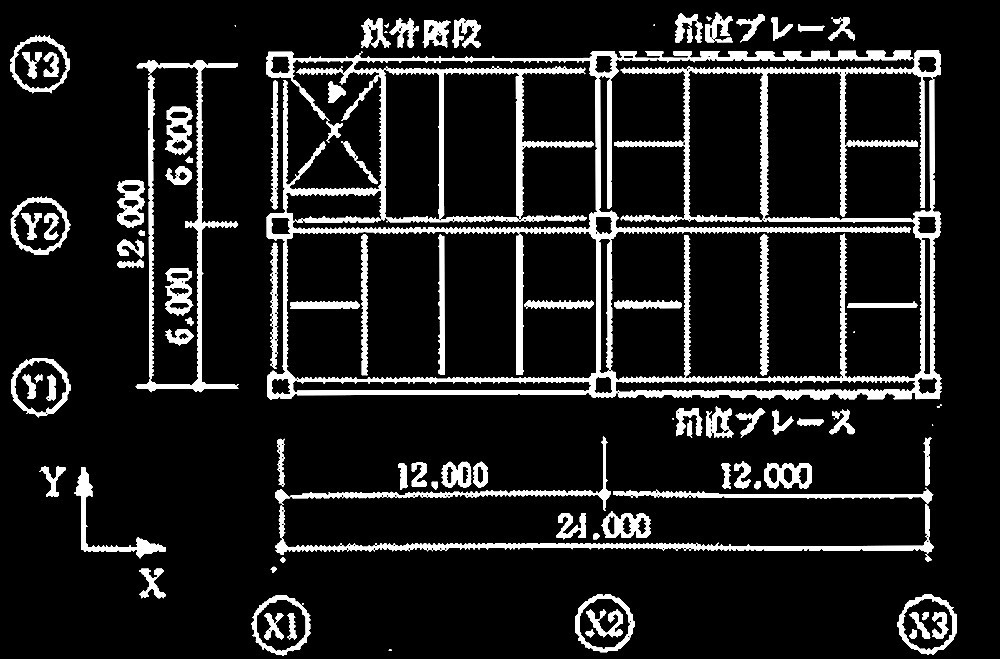

2層 2 × 2 スパンの鉄骨造骨組の設計

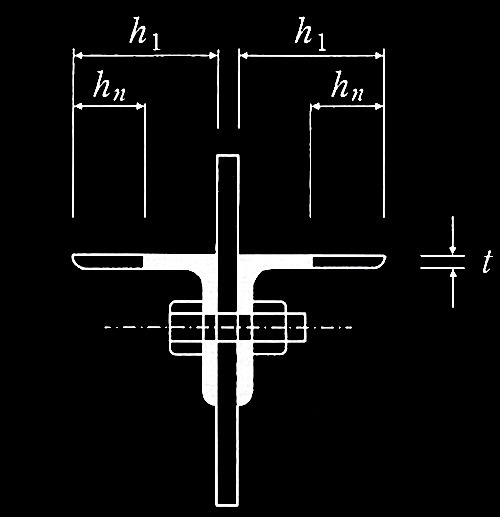

[ No.1 ] 鉄骨造建築物の柱梁接合部

梁端部フランジの完全溶込み溶接部の脆性破壊

脆性破壊が発生する条件を3つ

[ No.2 ] 2階伏図において、鉄骨階段等吹き抜けがある場合の

設計上の留意点及び対策

[ No.3 ] 2階伏図において、横補剛されていると考えた場合、

その補剛間隔が保有耐力横補剛の条件を満足するか否

[ No.4 ] 屋根面ブレース1本当たりの地震時設計上軸力を求める

問題5

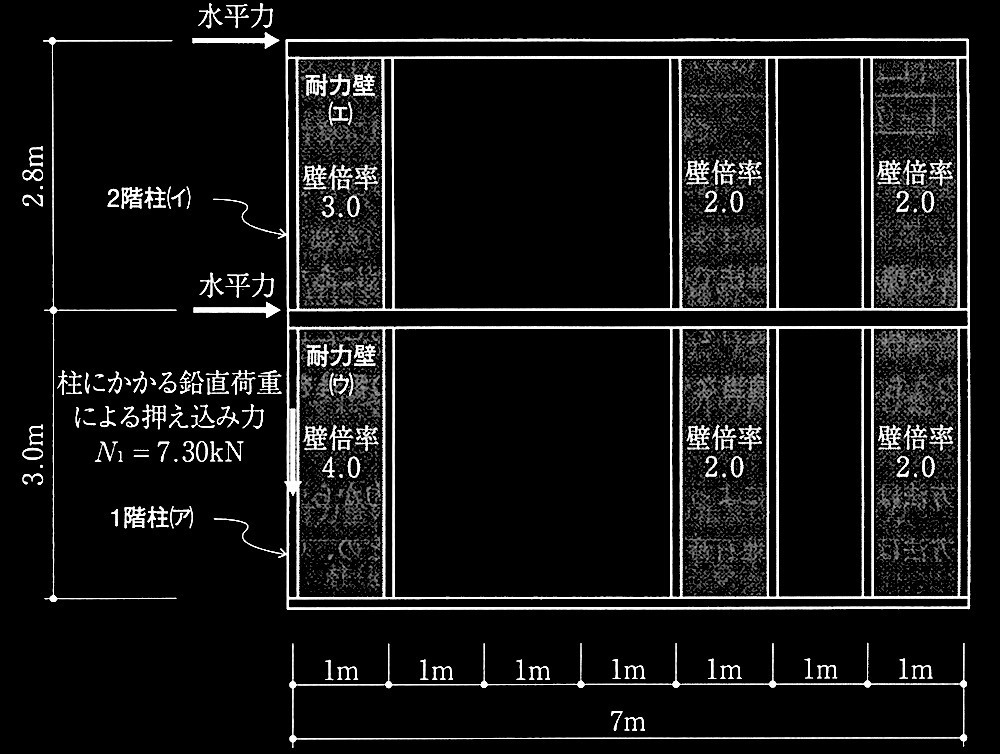

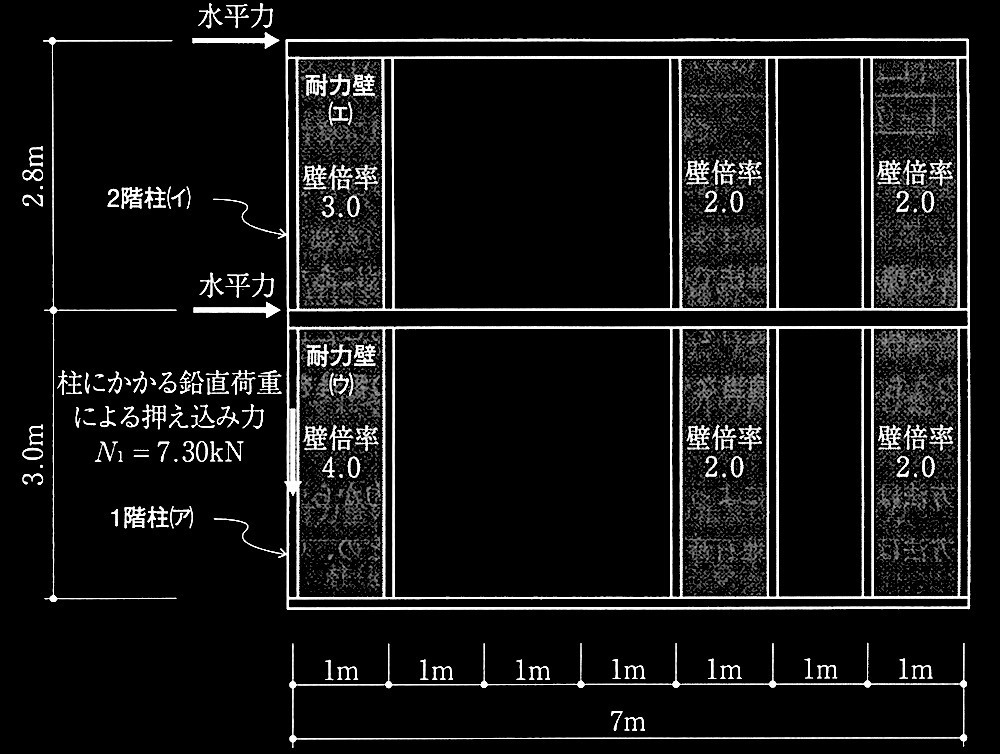

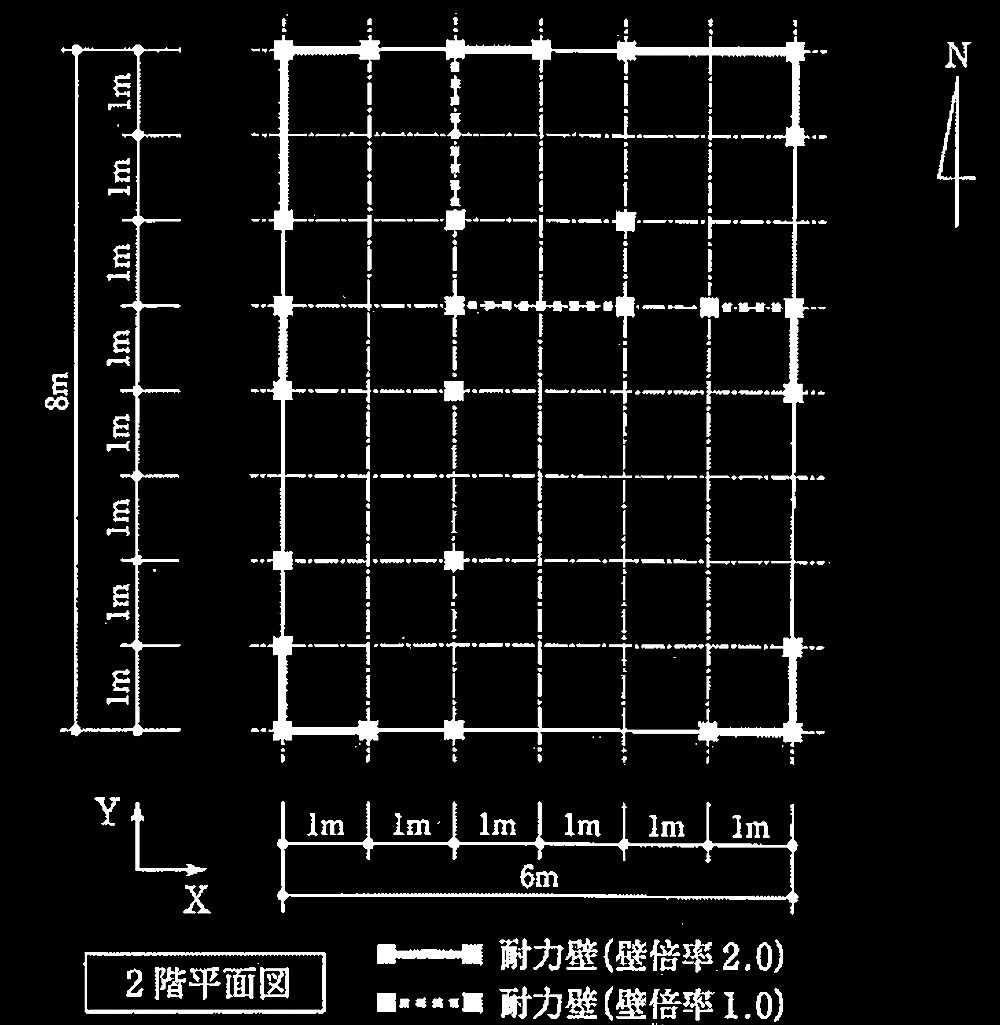

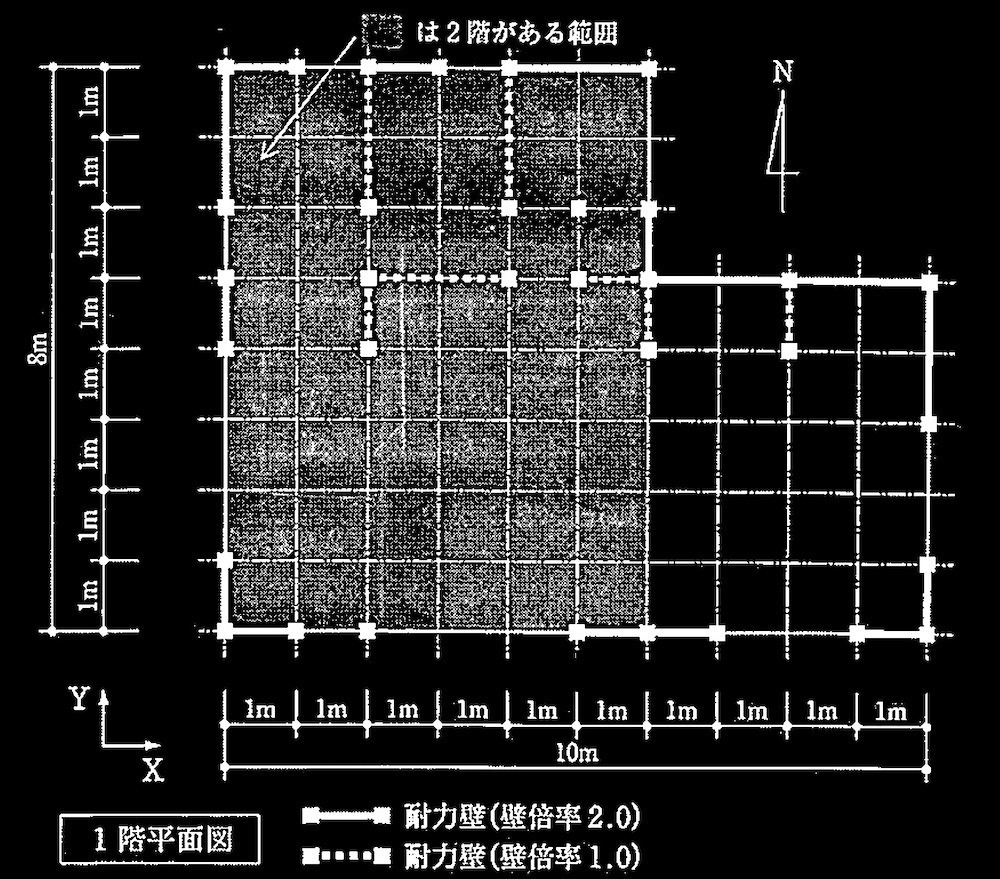

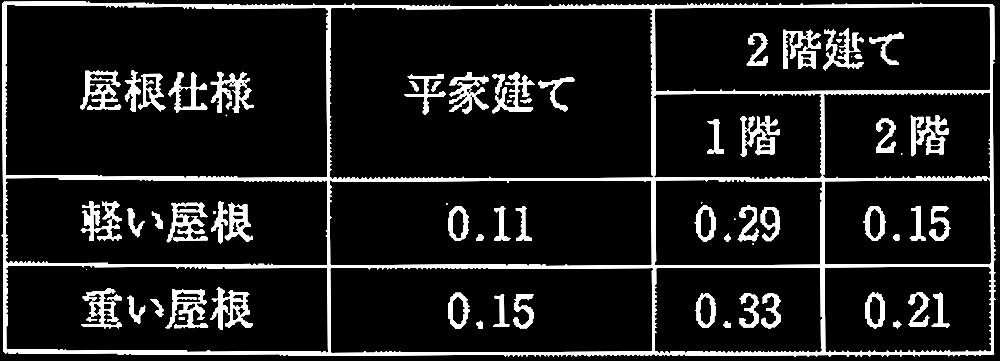

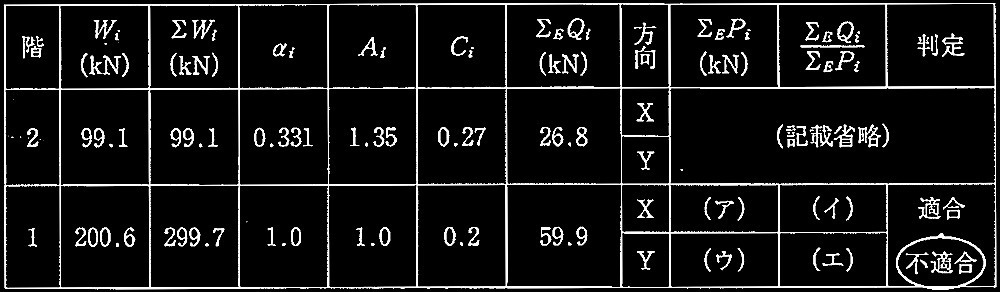

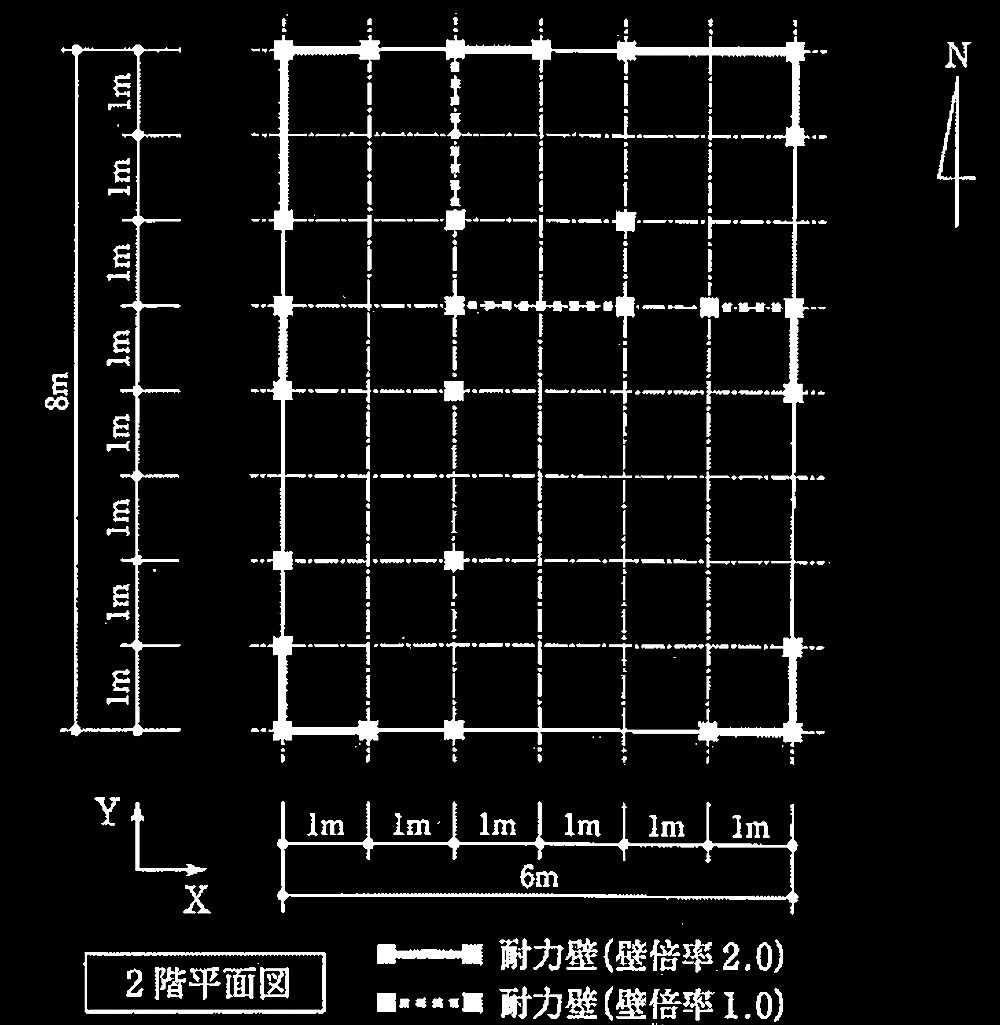

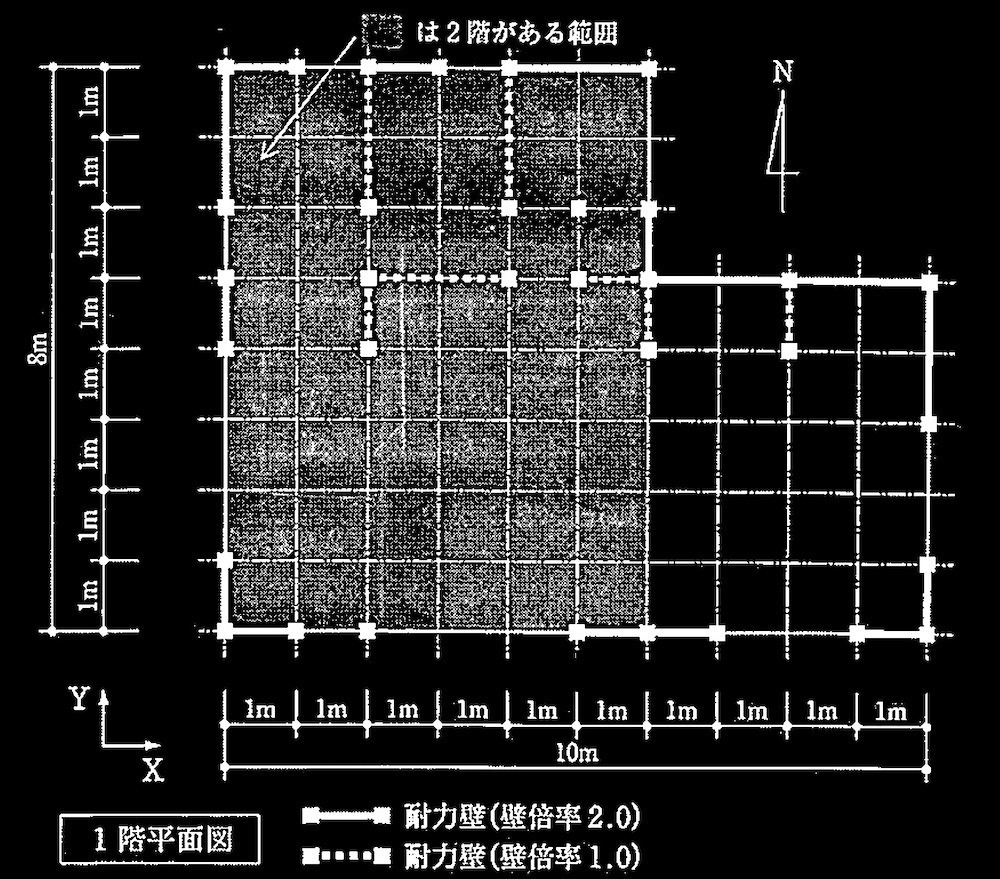

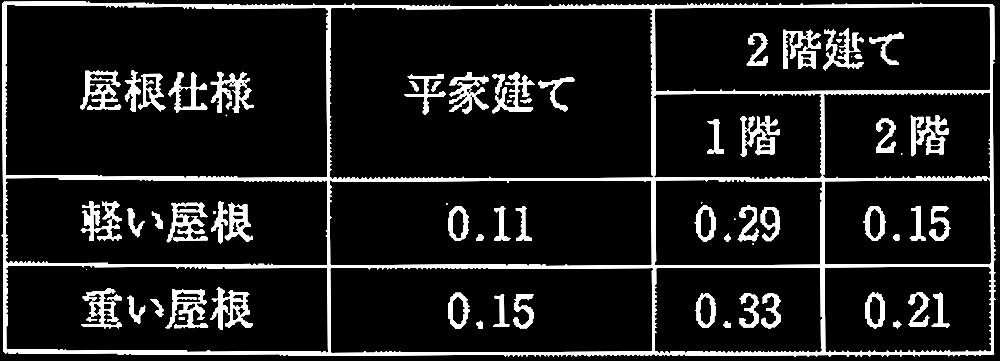

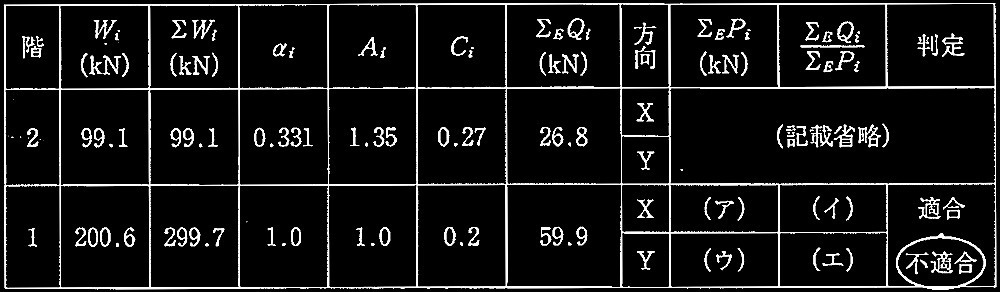

在来軸組工法(木造2階建)地震力に対する耐力壁

[ No.1 ] 建築基準法施行令第46条の規定

(いわゆる壁量計算)による場合

① 地震力に対する1階の壁量の適合判定

② 四分割法による1階耐力壁配置の適合判定

[ No.2 ] 許容応力度計算(構造計算)による場合

① 設計用1次固有周期Tを求める

② 地震力に対する安全性の検討

[ No.3 ] 壁量計算と許容応力度計算との判定結果

(適合か不適合)が異なることもある。

判定結果が異なる要因、

構造設計者としてどのように対応方法

問題1

一貫構造計算プログラムを用いたモデル化と構造計算

[ No.1 ]

RC造耐力壁を含む架構の応力解析モデル

①壁エレメント置換モデルにおいて、

付帯梁の剛性を増大させる理由

② 鉛直荷重時応力解析における、

解析モデルの不都合点、改善策

③ 長期の断面検定における、

断面検定上の不都合点、改善策

[ No.2 ]

RC造耐力壁付きラーメン架構

鉛直荷重時応力解析において、

柱の軸変形を非考慮とする

問題点・留意すべき事項等を記入する

問題2

RC造建築物の耐震計算ルート3設計

[ No.1 ]

① 梁の種別を判定し、

種別判定の根拠を簡潔に記述する

② 梁のせん断終局耐力時の

あばら筋の最小間隔

③ 種別がFDとなる引張主筋の最小本数

[ No.2 ]

RC造純ラーメン架構を対象とした

非線形静的荷重増分解析

① A柱,B柱,C柱の軌跡推定、その根拠

② 3箇所の1階柱(A柱、B柱、C柱)

曲げ破壊とするために

必要なせん断終局耐力の下限値minQsu

③ 3箇所の1階柱(A柱、B柱、C柱)

地震時に耐力低下が生じることが

最も危惧されるのはどの柱か推定し、

その根拠を記述、防止対策

問題3

2層Sラーメン構造建築物の崩壊メカニズム

[ No.1 ] 全ての柱及び梁の全塑性モーメントを算定

[ No.2 ] 崩壊メカニズム形成時の全ての塑性ヒンジの発生位置を示す。

[ No.3 ] 水平力によって生じる 2階及び1階の軸力を求める

[ No.4 ] 崩壊メカニズム形成時の2階及び1階の保有水平耐力を求める。

2階側柱の曲げモーメントの反曲点高さは2FL + 1,200mmとする

問題4

2層 2 × 2 スパンの鉄骨造骨組の設計

[ No.1 ] 鉄骨造建築物の柱梁接合部

梁端部フランジの完全溶込み溶接部の脆性破壊

脆性破壊が発生する条件を3つ

[ No.2 ] 2階伏図において、鉄骨階段等吹き抜けがある場合の

設計上の留意点及び対策

[ No.3 ] 2階伏図において、横補剛されていると考えた場合、

その補剛間隔が保有耐力横補剛の条件を満足するか否

[ No.4 ] 屋根面ブレース1本当たりの地震時設計上軸力を求める

問題5

在来軸組工法(木造2階建)地震力に対する耐力壁

[ No.1 ] 建築基準法施行令第46条の規定

(いわゆる壁量計算)による場合

① 地震力に対する1階の壁量の適合判定

② 四分割法による1階耐力壁配置の適合判定

[ No.2 ] 許容応力度計算(構造計算)による場合

① 設計用1次固有周期Tを求める

② 地震力に対する安全性の検討

[ No.3 ] 壁量計算と許容応力度計算との判定結果

(適合か不適合)が異なることもある。

判定結果が異なる要因、

構造設計者としてどのように対応方法

令和元年

問題1

一貫構造計算プログラムを用いた鉄骨造建築物の構造計算

[ No.1 ] 単位床面積当たりの層重量の妥当性

[ No.2 ] 「一次設計用地震力の計算結果」の入カミス

[ No.3 ] 「地震力による応力図」の入カミス

[ No.4 ] 耐震設計に関する総合所見の誤り

問題2

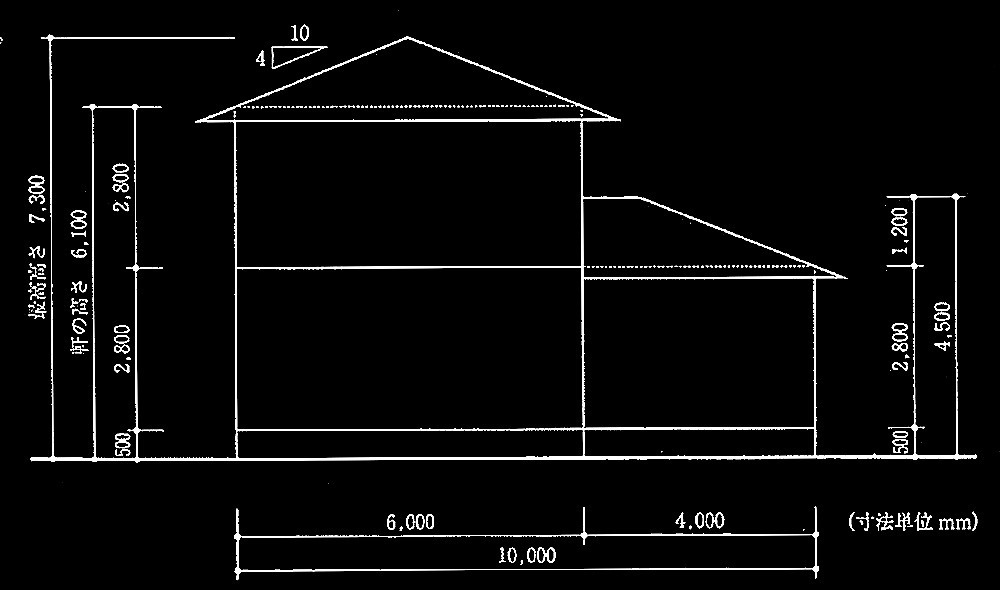

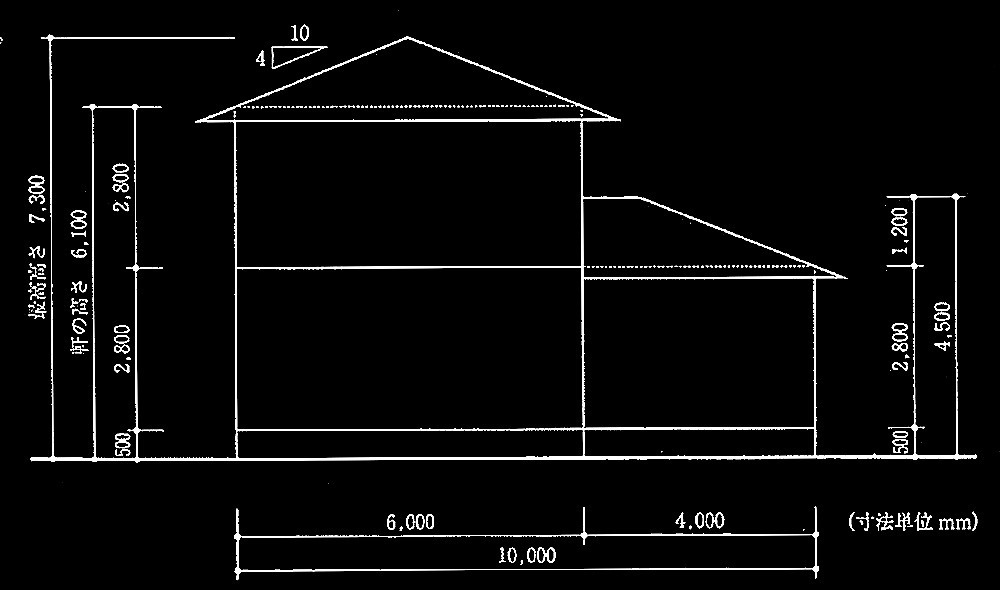

在来軸組工法木造2階建て住宅の耐力壁設計

及び耐力壁の静的水平加力実験に関する設問

[ No.1 ] 建築基準法第46条の規定(壁量計算)

① 地震力に対する1階の壁量

② 四分割法による耐力壁の配置

[ No.2 ] 静的水平加力実験の試験体

① 耐力壁の許容せん断耐力(kN/m)

② 壁倍率5を用いる場合の問題点

問題3

鉄筋コンクリート造建築物の耐震計算ルート3による設計

[ No.1 ] 鉄筋コンクリート柱の種別の判定

① 柱の曲げ破壊時せん断カ(Qmu)を求める

② 柱のせん断余裕度(as)を求める

③ 柱の破壊モードの推定

④ 柱の種別の判定しその根拠を記述する

[ No.2 ] 鉄筋コンクリート造地上3階建

静的非線形荷重増分解析(「増分解析」)による保有水平耐力計算

① 1階の保有水平耐力(Qu1)

② 3階柱の部材群としての種別判定、その根拠

③ 3階の構造特性係数(Ds3)算定、その根拠

④ 1階の必要保有水平耐力に対する保有水平耐カの比率

(Qu1/Qun1)

[ No.3 ] RC造8階建てラーメン構造

増分解析により保有水平耐力を確認したときの構造設計者の総合所見

対応箇所、適切か、不適切か、その理由

問題4

2層の鉄骨造ラーメン構造の建築物の崩壊メカニズム

[ No.1 ] 全体崩壊形のメカニズム形成時の塑性ヒンジの発生位置

[ No.2 ] 崩壊メカニズム形成時における2階及び1階の軸力を求める

[ No.3 ] 崩壊メカニズム形成時における2階及び1階の保有水平耐力を求める

[ No.4 ] 崩壊メカニズム形成時の中柱C2の接合部パネルの終局せん断強度を求め、

接合部パネルが塑性化するか否かを判断せよ

・接合部パネルを塑性化させないための構造設計上の対策を2点

問題5

2層2スパン鉄骨造骨組(耐震計算ルート3)

[ No.1 ] 構造設計及び鉄骨製作の段階で特に留意すべき点

[ No.2 ]

① 1階の筋かいの部材としての種別判定とその根拠

② 1階の部材群としての種別の判定し、各階の構造特性係数Ds値を求める

部材群としての種別判定の根拠及びDs値の算定根拠の記述

[ No.3 ]

① 横補剛材の位置までの最大距離を求める

② 横補剛材の位置をHL、HRとするとき、

HL~HR間には横補剛が不要であることを計算により示す。

※科目合格の判定においては、5問について問題ごとの評価が一定以上であること、かつ、5問の評価の合計が一定以上であることが求められる。

問題1

一貫構造計算プログラムを用いた鉄骨造建築物の構造計算

[ No.1 ] 単位床面積当たりの層重量の妥当性

[ No.2 ] 「一次設計用地震力の計算結果」の入カミス

[ No.3 ] 「地震力による応力図」の入カミス

[ No.4 ] 耐震設計に関する総合所見の誤り

問題2

在来軸組工法木造2階建て住宅の耐力壁設計

及び耐力壁の静的水平加力実験に関する設問

[ No.1 ] 建築基準法第46条の規定(壁量計算)

① 地震力に対する1階の壁量

② 四分割法による耐力壁の配置

[ No.2 ] 静的水平加力実験の試験体

① 耐力壁の許容せん断耐力(kN/m)

② 壁倍率5を用いる場合の問題点

問題3

鉄筋コンクリート造建築物の耐震計算ルート3による設計

[ No.1 ] 鉄筋コンクリート柱の種別の判定

① 柱の曲げ破壊時せん断カ(Qmu)を求める

② 柱のせん断余裕度(as)を求める

③ 柱の破壊モードの推定

④ 柱の種別の判定しその根拠を記述する

[ No.2 ] 鉄筋コンクリート造地上3階建

静的非線形荷重増分解析(「増分解析」)による保有水平耐力計算

① 1階の保有水平耐力(Qu1)

② 3階柱の部材群としての種別判定、その根拠

③ 3階の構造特性係数(Ds3)算定、その根拠

④ 1階の必要保有水平耐力に対する保有水平耐カの比率

(Qu1/Qun1)

[ No.3 ] RC造8階建てラーメン構造

増分解析により保有水平耐力を確認したときの構造設計者の総合所見

対応箇所、適切か、不適切か、その理由

問題4

2層の鉄骨造ラーメン構造の建築物の崩壊メカニズム

[ No.1 ] 全体崩壊形のメカニズム形成時の塑性ヒンジの発生位置

[ No.2 ] 崩壊メカニズム形成時における2階及び1階の軸力を求める

[ No.3 ] 崩壊メカニズム形成時における2階及び1階の保有水平耐力を求める

[ No.4 ] 崩壊メカニズム形成時の中柱C2の接合部パネルの終局せん断強度を求め、

接合部パネルが塑性化するか否かを判断せよ

・接合部パネルを塑性化させないための構造設計上の対策を2点

問題5

2層2スパン鉄骨造骨組(耐震計算ルート3)

[ No.1 ] 構造設計及び鉄骨製作の段階で特に留意すべき点

[ No.2 ]

① 1階の筋かいの部材としての種別判定とその根拠

② 1階の部材群としての種別の判定し、各階の構造特性係数Ds値を求める

部材群としての種別判定の根拠及びDs値の算定根拠の記述

[ No.3 ]

① 横補剛材の位置までの最大距離を求める

② 横補剛材の位置をHL、HRとするとき、

HL~HR間には横補剛が不要であることを計算により示す。

※科目合格の判定においては、5問について問題ごとの評価が一定以上であること、かつ、5問の評価の合計が一定以上であることが求められる。

この記事へのコメント

コメントを書く

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/12719789

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック