2024年09月18日

令和五年度修了考査 法適合確認(記述式)問題1

問題1

木造の立面混構造建築物に関する設問 [ No.1 ]、一貫構造計算プログラムを用いた耐力壁付き架構のモデル化に関する設問 [ No.2 ]及び一貫構造計算プログラムを用いた鉄骨トラス付き架構のモデル化に関する設問[ No.3 ]について解答せよ。

[ No.1 ]

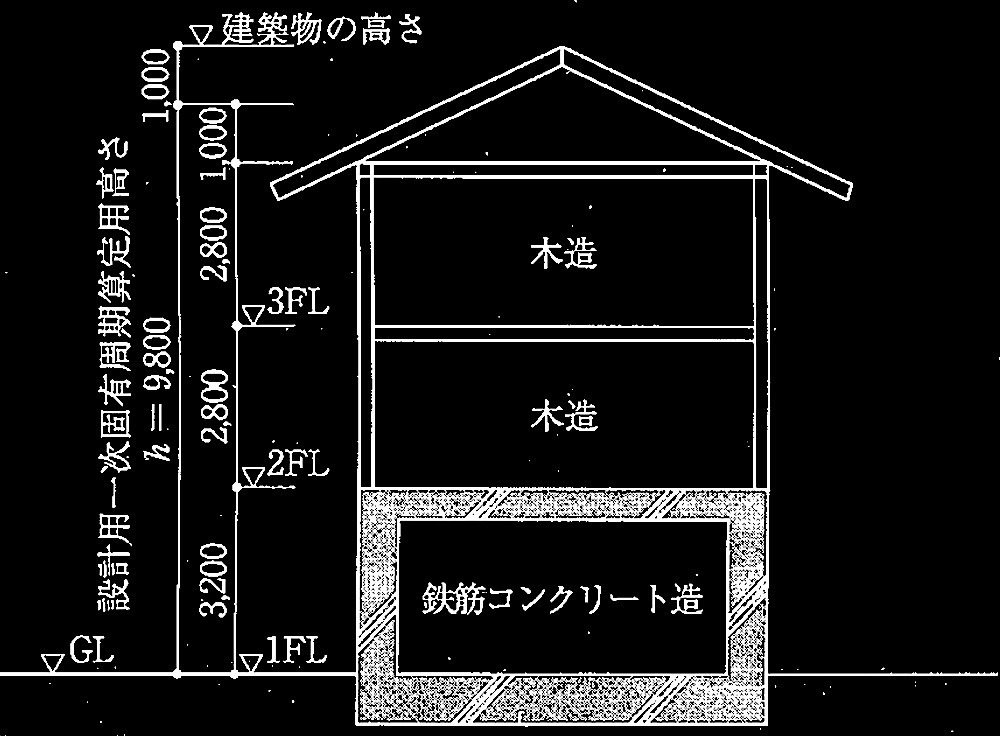

図1のような 1階が鉄筋コンクリート造、 2階及び3階が木造の立面混構造建築物の耐震設計に関する以下の①及び②の設問について解答せよ。

図1 鉄筋コンクリート造と木造の立面混構造建築物(単位:mm)

① 本建築物の設計用一次固有周期 Tを昭和55年建設省告示第1793号第2に従い求めよ。

答え

[ 解答解説 ]

設計用一次固有周期 T = h (0.02+0.01α)

α = (2.8+2.8+1.0)/9.8 = 0.673

T = h (0.02+0.01 × α)

= 9.8×(0.02+0.01×0.673)

= 0.262秒

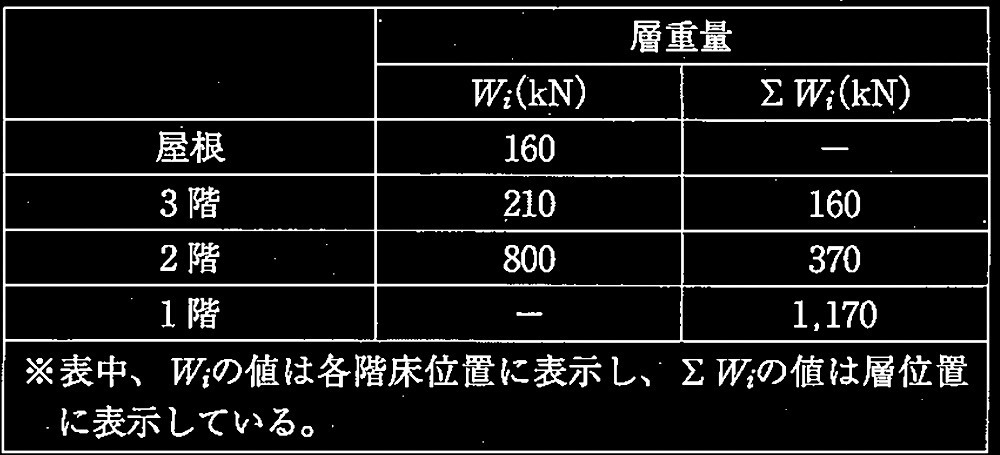

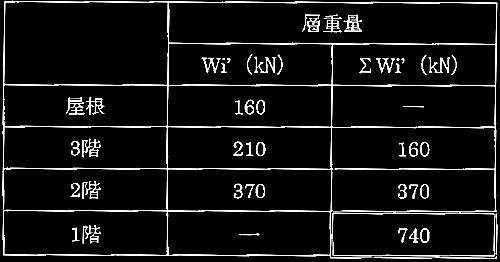

② 本建築物の地震力算定用重量を表1に示す。この建築物のように2階、3階に比べて1階の重量が大幅に大きい場合には、 Ai分布の算定にあたり、昭和55年建設省告示第1793号第3ただし書きの規定に基づき、1階部分の地震力算定用重量ΣWiを小さくすることができる。この規定を適用した場合のAi算定用の1階部分の地震力算定用重量ΣWi’を求めよ。

表1 地震力算定用重量

答え

[ 解答解説 ]

緩和規定による地震力算定用重量(kN)

W1+W2+W3 = 800 + 210 + 160

= 1170kN

> 2(W2+W3)

=2(210+160) = 740kN

より、

1階部分の地震力算定用重量を2階部分の地震力算定用重量の2倍とする。

1階部分の地震力算定用重量

ΣWi’ = 2(W2+W3) = 740kN

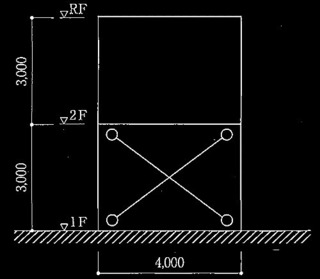

[ No.2 ]

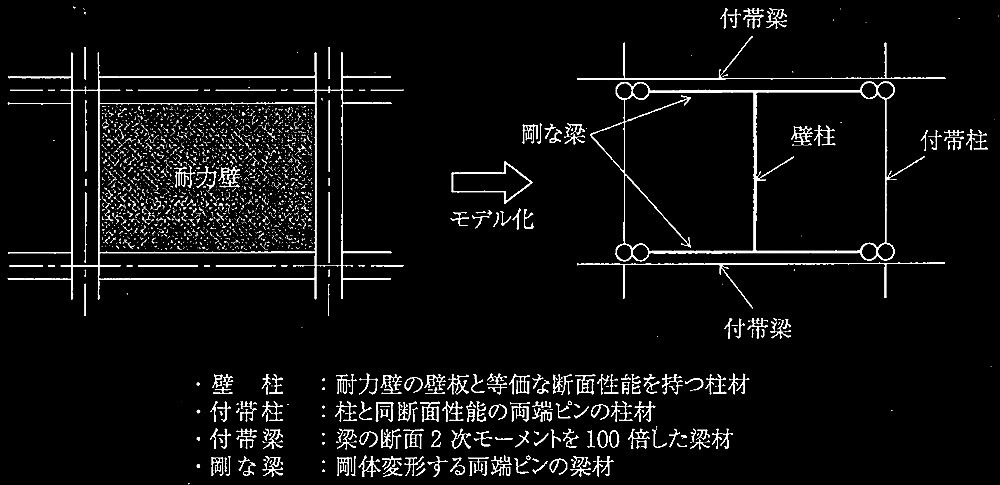

一貫構造計算プログラムでは通常、耐力壁は図2に示すような壁エレメント置換でモデル化されている。これは、壁板を「エ」の字の線材(壁エレメント)に置換し、周辺架構内に組み込んだモデルで、壁板とその付帯柱・付帯梁は、同図中に示すようにモデル化されている。このとき、付帯梁と「剛な梁」は、部材両端の節点でのみ接続されている。

図2 耐力壁の壁エレメント置換モデル

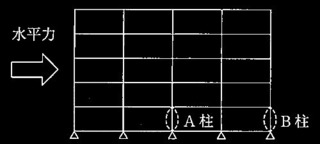

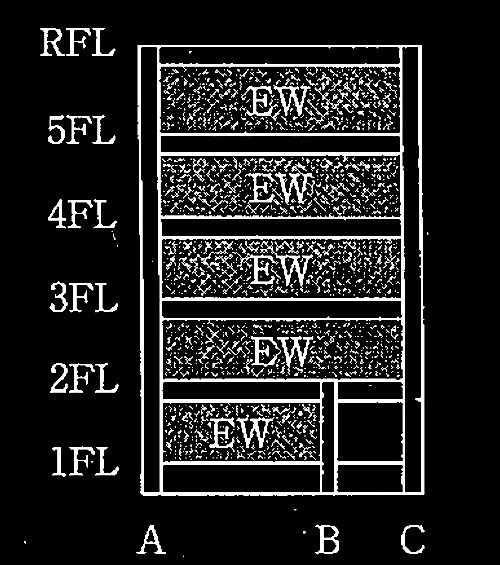

図3に示すような鉄筋コンクリート造耐力壁(EW)付きラーメン架構があり、 A通り及びC通りで杭支持されている。前述の一貫構造計算プログラムを用いて、この架構を応力解析用に図4のようにモデル化した。節点は、部材同士が接続する位置に自動生成されている。

図3 耐力壁付きラーメン架構

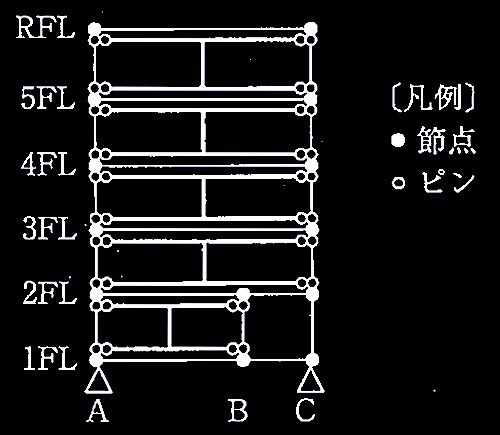

図4 応力解析モデル

図4の応力解析モデルには、耐力壁のモデル化に伴う不都合点がある。モデル化の不都合点とその改善策に関する次の記述の、空欄 [ ① ]~ [ ⑧ ]に入る適切な語句を記入し、文章を完成させよ。

1階 [ ② ]通りの柱は、 [ ① ]FLにおいて[ ④ ]のみに接続しており、[ ① ]階の[ ⑤ ]に接続していない。そのため、この柱には、[ ① ]FLの[ ④ ]を介してのみ応力伝達され、[ ⑤ ]からは応力伝達されない。その結果、この柱の[ ⑥ ]及び1FL、 B-C間の梁の [ ⑦ ]が [ ⑧ ]評価される可能性がある。

これらの不都合点を解消するためには、[ ① ]階以上の耐力壁をA-B間とB-C間で2分割してモデル化するなどして、[ ④ ]の中間(両端以外)に[ ③ ]が生成される状態を回避する必要がある。

答え

[ 解答解説 ]

① 2

② B

③ 節点

④ 付帯梁

⑤ 剛な梁(壁エレメント)

⑥ 軸力

⑦ 応力

⑧ 過小

不都合点は、 2FL、 B通りに節点が生成されている点である。

1階 B通りの柱は、 2FLにおいて付帯梁のみに接続しており、2階の剛な梁(壁エレメント)に接続していない。そのため、この柱には、2FLの付帯梁を介してのみ応力伝達され、剛な梁(壁エレメント)からは応力伝達されない。その結果、この柱の軸力及び1FL、 B-C間の梁の応力が過小評価される可能性がある。

これらの不都合点を解消するためには、2階以上の耐力壁をA-B間とB-C間で2分割してモデル化するなどして、付帯梁の中間(両端以外)に節点が生成される状態を回避する必要がある。

[ No.3 ]

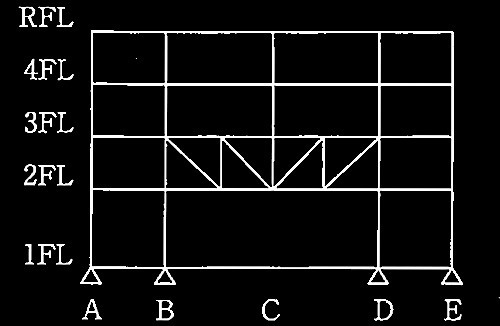

図5は、鉄骨造トラスを含む鉄骨架構の応力解析モデルである。 2FL以上の各階に階段・ エレベーター等以外の床開口はなく、鉄筋コンクリート造の床スラブが十分な量の頭付きスタッドを介して鉄骨造梁に緊結されていることから、鉛直荷重時、水平荷重時ともに、全階、剛床仮定にて応力解析し断面検定した。その結果、すべての部材の断面検定比が1.0以下となったのでOKとした。

図5 鉄骨造トラスを含む鉄骨架構の応力解析モデル

図5の応力解析モデルによる一貫計算には、トラスのモデル化に関する不都合点がある。モデル化の不都合点とその改善策に関する次の記述の、空欄[ ① ]~[ ⑧ ]に入る適切な語句を記入し、文章を完成させよ。

鉄骨造トラスは1層分の梁として機能し、トラスの[ ④ ]にあたる[ ① ]FLと[ ② ]FLの梁に大きな[ ⑤ ]カが発生する。[ ③ ]のまま解析すると、[ ④ ]が[ ⑤ ]変形せず、[ ⑤ ]力が評価できない。また、トラス梁の鉛直変位が[ ⑥ ]評価される。

その結果、例えば、3FL、B通り、D通りの節点の[ ⑦ ]変形が[ ⑥ ]評価されることから、 その直下に取り付く柱の柱頭の[ ⑧ ]も[ ⑥ ]評価される可能性がある。

この不都合点を解消するためには、[ ① ]FL、[ ② ]FLの[ ③ ]を解除し、[ ④ ]が[ ⑤ ]変形する状態で解析する必要がある。その上で、[ ① ]FLと[ ② ]FLの梁について、[ ⑤ ]カを考慮して断面検定する必要がある。

答え

[ 解答解説 ]

① 2

② 3

③ 剛床仮定

④ 上下弦材

⑤ 軸

⑥ 過小

⑦ 水平

<参考>

問題文では「節点の水平変形」となるが「節点の水平変位」の方が適切である。

⑧ 応力(又は、曲げ応力)

-

no image

この記事へのトラックバックURL

https://fanblogs.jp/tb/12709807

※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。