新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2020年12月17日

本堅地の基本的な工程

丈夫な漆器は下地が違います。

丈夫な漆器の下地と言っても色々な方法がありますが、もっとも基本的な「本堅地(ほんかたじ)」の工程をまとめてみたいと思います。

1.木地固め(きじがため)

まず、木地の角を丸めたり、歪みがあったらサンドペーパーで削り、形を整えます。(木地調整)

次に、すこし薄めた生漆(きうるし)を刷毛で塗ってたっぷり染み込ませ、拭き取ります。(木地固め)

これは、防水効果と、木地の膨張や収縮をなるべく防ぐ目的があります。

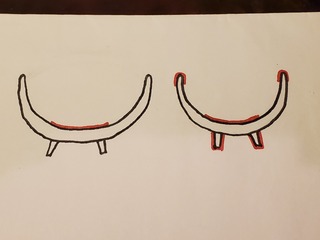

2.布着せ(ぬのきせ)

漆風呂に入れて漆が固まったら、サンドペーパーで軽く空研ぎ、濡らして固く絞った布でふきます。

次は、木地の補強のために布を糊漆(のりうるし)で貼ります。(布着せ)

糊漆とは、上新粉と水を混ぜて火にかけて糊を作り、それに生漆を混ぜたものです。

布は綿の布か、麻の布か、和紙を貼る場合もあります。

綿より麻の方が丈夫です。

3.目摺り(めすり)

布着せの糊漆が固まったら、布の重なったところや端の部分などを刃物で切り落とし、サンドペーパーで軽く空研ぎします。

そして、地漆(じうるし)で布目の凸凹と、布と木地との段差を埋めます。

地漆とは、糊と地の粉と生漆を混ぜたものです。

4.地付け(じつけ)

下地に厚みを持たせ、やせ目を防ぎ、形を補正するために、目摺りの地漆の表面を研ぎ、地漆を全体に塗ります。

5.切粉地付け(きりこじつけ)

地付けの表面をより細かくするため、地漆の表面を研ぎ、切粉地漆を塗ります。

切粉地漆は、地の粉、砥の粉、水、生漆を混ぜたものです。

6.錆付け(さびつけ)

切り粉地付けの表面をさらに細かくするために、切り粉地漆の表面を研ぎ、錆漆(さびうるし)を塗ります。

錆漆とは、砥の粉、水、生漆を混ぜたものです。

7.中塗り(なかぬり)

やっと下地の最終工程です。

錆漆の表面を研ぎ、形をキレイに整え、中塗り漆を塗ります。

中塗り漆を研いでみて、錆漆が出てきたらまた中塗り漆を塗り重ねます。

以上が本堅地の基本的な工程です。

かなり手間がかかりますが、お椀の内側などはさらに地付けの前に蒔地(まきじ)という工程を入れる場合もあります。

本堅地の漆器の値段が高いのは、こんなに手間がかかっているからなんです!

この手間を知っていればむしろ安いと思うかもしれませんね!

丈夫な漆器の下地と言っても色々な方法がありますが、もっとも基本的な「本堅地(ほんかたじ)」の工程をまとめてみたいと思います。

1.木地固め(きじがため)

まず、木地の角を丸めたり、歪みがあったらサンドペーパーで削り、形を整えます。(木地調整)

次に、すこし薄めた生漆(きうるし)を刷毛で塗ってたっぷり染み込ませ、拭き取ります。(木地固め)

これは、防水効果と、木地の膨張や収縮をなるべく防ぐ目的があります。

2.布着せ(ぬのきせ)

漆風呂に入れて漆が固まったら、サンドペーパーで軽く空研ぎ、濡らして固く絞った布でふきます。

次は、木地の補強のために布を糊漆(のりうるし)で貼ります。(布着せ)

糊漆とは、上新粉と水を混ぜて火にかけて糊を作り、それに生漆を混ぜたものです。

布は綿の布か、麻の布か、和紙を貼る場合もあります。

綿より麻の方が丈夫です。

3.目摺り(めすり)

布着せの糊漆が固まったら、布の重なったところや端の部分などを刃物で切り落とし、サンドペーパーで軽く空研ぎします。

そして、地漆(じうるし)で布目の凸凹と、布と木地との段差を埋めます。

地漆とは、糊と地の粉と生漆を混ぜたものです。

4.地付け(じつけ)

下地に厚みを持たせ、やせ目を防ぎ、形を補正するために、目摺りの地漆の表面を研ぎ、地漆を全体に塗ります。

5.切粉地付け(きりこじつけ)

地付けの表面をより細かくするため、地漆の表面を研ぎ、切粉地漆を塗ります。

切粉地漆は、地の粉、砥の粉、水、生漆を混ぜたものです。

6.錆付け(さびつけ)

切り粉地付けの表面をさらに細かくするために、切り粉地漆の表面を研ぎ、錆漆(さびうるし)を塗ります。

錆漆とは、砥の粉、水、生漆を混ぜたものです。

7.中塗り(なかぬり)

やっと下地の最終工程です。

錆漆の表面を研ぎ、形をキレイに整え、中塗り漆を塗ります。

中塗り漆を研いでみて、錆漆が出てきたらまた中塗り漆を塗り重ねます。

以上が本堅地の基本的な工程です。

かなり手間がかかりますが、お椀の内側などはさらに地付けの前に蒔地(まきじ)という工程を入れる場合もあります。

本堅地の漆器の値段が高いのは、こんなに手間がかかっているからなんです!

この手間を知っていればむしろ安いと思うかもしれませんね!

【このカテゴリーの最新記事】

-

no image

-

no image

2020年12月16日

漆の硬化速度の調整方法

漆は、温度が20~30℃くらいで湿度は60~80%くらいの環境が良く硬化します。

なので、冬になると温度も低いし湿度も低いので、漆が硬化しにくいです。

夏は湿度も温度も高いので漆が早く硬化します。

漆風呂(漆室)の中に濡らしたタオルを入れたり、専用のヒーターを入れたりして調整します。

私は専用のヒーターは高いので持っていません。

漆風呂が大きい場合、ペットの水槽用のサーモスタットでも良いかも知れません。

漆は、早く硬化すると、すこし黒っぽくなります。

なので、黒い漆を塗る場合、早く硬化しても良いですが、赤い漆やあめ色の漆などの明るい色の漆を塗る場合は、時間をかけて硬化させたりします。

また、早く硬化しすぎると、艶消しの漆なのに艶がある状態で硬化したり、厚塗りになった所がシワになったりします。

下地や生漆は大体1日で硬化させます。

下塗り、中塗り、上塗りに使う黒目漆(くろめうるし)は大体2~3日かけて硬化させます。

刷毛目を落ち着かせて凹凸のない仕上がりを求める場合、もっとゆっくり硬化させます。

漆の硬化速度を調整するには漆風呂の調整と、漆そのものの調整もします。

漆の硬化が遅いなと思ったら、早く硬化する漆を混ぜて調整したりします。

漆の硬化速度の調整には色々な要素がありますが、濡らしたタオルでの加湿が基本になるかなと思います。

なので、冬になると温度も低いし湿度も低いので、漆が硬化しにくいです。

夏は湿度も温度も高いので漆が早く硬化します。

漆風呂(漆室)の中に濡らしたタオルを入れたり、専用のヒーターを入れたりして調整します。

私は専用のヒーターは高いので持っていません。

漆風呂が大きい場合、ペットの水槽用のサーモスタットでも良いかも知れません。

漆は、早く硬化すると、すこし黒っぽくなります。

なので、黒い漆を塗る場合、早く硬化しても良いですが、赤い漆やあめ色の漆などの明るい色の漆を塗る場合は、時間をかけて硬化させたりします。

また、早く硬化しすぎると、艶消しの漆なのに艶がある状態で硬化したり、厚塗りになった所がシワになったりします。

下地や生漆は大体1日で硬化させます。

下塗り、中塗り、上塗りに使う黒目漆(くろめうるし)は大体2~3日かけて硬化させます。

刷毛目を落ち着かせて凹凸のない仕上がりを求める場合、もっとゆっくり硬化させます。

漆の硬化速度を調整するには漆風呂の調整と、漆そのものの調整もします。

漆の硬化が遅いなと思ったら、早く硬化する漆を混ぜて調整したりします。

漆の硬化速度の調整には色々な要素がありますが、濡らしたタオルでの加湿が基本になるかなと思います。

2020年12月15日

「布着せ本堅地」にも色々ある

2020年12月14日

漆器の文様、初心者は無季文様がオススメ!

文様の入った漆器を使う場合、文様の季節を知っておく必要があります。

例えば、梅が描いてある器は春に使う器、紅葉が描いてある器は秋に使う器といった感じで、和食器の文様にはきまりがあります。

初心者には季節ごとに使い分けるのは難しい気がするので、年中使える無季文様だけ覚えておくと良いと思います。

↓主な無季の文様↓

網目(あみめ)

縞(しま)

格子(こうし)

唐草(からくさ)

日月(にちげつ)

市松(いちまつ)

いろは文字

独楽筋(こますじ)

千筋(せんすじ)

木賊(とくさ)

麦藁手(むぎわらで)

糸目(いとめ)

鼓(つづみ)

御所車(ごしょぐるま)

千段(せんだん)

この他に、吉祥文様、鶴、春秋文様、雲錦文様、雪月花などがあります。

和食器の文様を季節ごとに使い分けられたらカッコいいですね!

例えば、梅が描いてある器は春に使う器、紅葉が描いてある器は秋に使う器といった感じで、和食器の文様にはきまりがあります。

初心者には季節ごとに使い分けるのは難しい気がするので、年中使える無季文様だけ覚えておくと良いと思います。

↓主な無季の文様↓

網目(あみめ)

縞(しま)

格子(こうし)

唐草(からくさ)

日月(にちげつ)

市松(いちまつ)

いろは文字

独楽筋(こますじ)

千筋(せんすじ)

木賊(とくさ)

麦藁手(むぎわらで)

糸目(いとめ)

鼓(つづみ)

御所車(ごしょぐるま)

千段(せんだん)

この他に、吉祥文様、鶴、春秋文様、雲錦文様、雪月花などがあります。

和食器の文様を季節ごとに使い分けられたらカッコいいですね!

2020年12月13日

漆器の使い方のポイント

前回は漆器の洗い方としまい方について書きましたが、今回はその続編として、使い方についてまとめてみたいと思います。

まず、新品の漆器の場合、完成してから6ヶ月経ってから使い始めると良いそうです。

私は、3ヶ月も経てば良いかなと思っていたのですが、本で調べてみると最低半年置き、漆を充分に硬化させてから使うのだそうです。

そして、急激な温度変化を避けるために、使う前にぬるま湯で洗い、汁物を95℃以下にしてからいれます。

急に熱いものを入れると、お椀の底が変色してしまうことがあります。(焼ける)

それからキズをつけないために、硬いものを当てないこと。

金属製の箸やスプーンやフォーク、カニやえびの殻、魚の骨などを漆器に当てない。

漆塗りの装飾に螺鈿がついている場合、酸性のものをつけないように注意しましょう。

螺鈿の部分に酸性のものがつくと、カルシウムが溶けて穴になってしまいます。

例えば梅や柑橘類、お酢やクエン酸等が酸性です。

こういったことに注意して使えば、良い漆器は一生ものの愛用品になります。

まず、新品の漆器の場合、完成してから6ヶ月経ってから使い始めると良いそうです。

私は、3ヶ月も経てば良いかなと思っていたのですが、本で調べてみると最低半年置き、漆を充分に硬化させてから使うのだそうです。

そして、急激な温度変化を避けるために、使う前にぬるま湯で洗い、汁物を95℃以下にしてからいれます。

急に熱いものを入れると、お椀の底が変色してしまうことがあります。(焼ける)

それからキズをつけないために、硬いものを当てないこと。

金属製の箸やスプーンやフォーク、カニやえびの殻、魚の骨などを漆器に当てない。

漆塗りの装飾に螺鈿がついている場合、酸性のものをつけないように注意しましょう。

螺鈿の部分に酸性のものがつくと、カルシウムが溶けて穴になってしまいます。

例えば梅や柑橘類、お酢やクエン酸等が酸性です。

こういったことに注意して使えば、良い漆器は一生ものの愛用品になります。

2020年12月12日

漆器の洗い方、しまい方のポイント

せっかくこだわって選んだ良い漆器も、扱い方が悪いとすぐ傷だらけになってしまいます。

そこで、洗い方やしまい方にもこだわってみましょう!

洗い方のポイント

まず、指輪や時計などをはずします。

さらに、爪を切ります。

使い終わったらすぐに洗います。

柔らかい布に中性洗剤をつけてやさしく洗います。

洗ったら柔らかいガーゼ生地の布で水気を拭きます。

その後さらに絹の布で拭きます。(清拭き)

しまい方のポイント

乾燥した場所には置かない

直射日光が当たる場所には置かない

(紫外線を避ける)

重ねてしまう場合、間にうこん染めの布か和紙をはさめる

塗りものと焼きものを重ねない

箱がある場合、うこん染めの布か和紙で包み、箱に入れる

箱がない場合は、食器棚にしまう

箱がほしい場合はサイズを計って箱屋さんに専用の箱を作ってもらうのも良いと思います。

そこで、洗い方やしまい方にもこだわってみましょう!

洗い方のポイント

まず、指輪や時計などをはずします。

さらに、爪を切ります。

使い終わったらすぐに洗います。

柔らかい布に中性洗剤をつけてやさしく洗います。

洗ったら柔らかいガーゼ生地の布で水気を拭きます。

その後さらに絹の布で拭きます。(清拭き)

しまい方のポイント

乾燥した場所には置かない

直射日光が当たる場所には置かない

(紫外線を避ける)

重ねてしまう場合、間にうこん染めの布か和紙をはさめる

塗りものと焼きものを重ねない

箱がある場合、うこん染めの布か和紙で包み、箱に入れる

箱がない場合は、食器棚にしまう

箱がほしい場合はサイズを計って箱屋さんに専用の箱を作ってもらうのも良いと思います。

2020年12月11日

拭き漆のお椀を呂色磨き粉で磨いてみた

2020年12月10日

拭き漆のお椀作ってみた

このお椀は、箕輪漆行で買った欅の木地に、私が拭き漆で仕上げたものです。

今回の拭き漆の工程

木地固め

木地固めとは、木地に少しテレピン油で薄めた生漆を刷毛で塗って、たっぷり染み込ませる工程です。

塗ったら漆風呂で硬化させます。

目止め

錆漆(砥の粉と生漆を混ぜたもの)を刷毛で塗って、布で拭き取り、木の道管を埋めます。

摺り漆1

#400のサンドペーパーで研ぎ、摺り漆をします。

摺り漆とは、刷毛か綿を丸めてガーゼでくるんだもので、生漆を塗り、布かティッシュペーパーで拭きあげる工程です。

摺り漆2

今度は#800のサンドペーパーで研ぎ、また摺り漆をします。

摺り漆3

今度は研がずに摺り漆をして、また漆風呂で硬化させます。

磨き

コンパウンドで磨きます。

今回は近所のドラッグストアで売っていたピカール金属磨きを使ってみました。

一般的にはサラダ油に砥の粉を混ぜたものか、漆屋さんで売っているコンパウンドで磨きます。

摺り漆4

食器用洗剤で洗ってから摺り漆をします。

摺り漆5

最後にもう一度摺り漆を重ねます。

以上のような工程で作ってみました。

さらに仕上げに呂色磨き粉で磨いてピカピカにしてみようかなと思います。

写真では伝わりにくいですが、光の角度を変えるとギラッと光って良い感じですよ!

2020年12月09日

漆塗りを始められる最低限の道具

漆塗りを最低限の道具で始めるなら何が必要か考えてみました。

最初なので、拭き漆(摺り漆)を想定しています。

作業台

作業する机か、小さなテーブルなど

定盤(じょうばん)

机やテーブルの上におく作業板(ガラス板は上塗り用、ベニヤ板は下地用)

刷毛

漆塗り用の人の髪でできている刷毛が理想的ですが、最初は拭き漆セットに入っている刷毛で良いと思います。

テレピン油

塗る前に刷毛を洗う、漆をうすめる

サラダ油

塗った後の刷毛を洗う

ジラコヘラ

漆を扱う、刷毛を洗う

ラップ

サランラップかクレラップが丈夫で使いやすい。

漆

拭き漆なら生漆

耐水サンドペーパー

#400、#800

ティッシュペーパー

塗った漆をふく

ゴム手袋

汚れても良い作業着

漆風呂(漆室(ウルシムロ))

段ボール箱や衣装ケースなどで良い

木地

お椀や箸などの素地

タオル

濡らしたタオルで漆風呂の中を加湿する

板

塗ったものをのせて、漆風呂に入れる板

布切れ(ウエス)

使った道具をふくのと、塗った漆をふくのに2つは用意する

だいたいこれだけあればできると思います。

何だか色々必要になるなと思うかもしれませんが、最初は拭き漆セットを買って、足りない物は後で用意すると良いと思います。

最初なので、拭き漆(摺り漆)を想定しています。

作業台

作業する机か、小さなテーブルなど

定盤(じょうばん)

机やテーブルの上におく作業板(ガラス板は上塗り用、ベニヤ板は下地用)

刷毛

漆塗り用の人の髪でできている刷毛が理想的ですが、最初は拭き漆セットに入っている刷毛で良いと思います。

テレピン油

塗る前に刷毛を洗う、漆をうすめる

サラダ油

塗った後の刷毛を洗う

ジラコヘラ

漆を扱う、刷毛を洗う

ラップ

サランラップかクレラップが丈夫で使いやすい。

漆

拭き漆なら生漆

耐水サンドペーパー

#400、#800

ティッシュペーパー

塗った漆をふく

ゴム手袋

汚れても良い作業着

漆風呂(漆室(ウルシムロ))

段ボール箱や衣装ケースなどで良い

木地

お椀や箸などの素地

タオル

濡らしたタオルで漆風呂の中を加湿する

板

塗ったものをのせて、漆風呂に入れる板

布切れ(ウエス)

使った道具をふくのと、塗った漆をふくのに2つは用意する

だいたいこれだけあればできると思います。

何だか色々必要になるなと思うかもしれませんが、最初は拭き漆セットを買って、足りない物は後で用意すると良いと思います。

2020年12月08日

使った漆の保管方法

使った漆は、量が多い場合、ご飯茶碗などに入れて、サランラップかクレラップで蓋をします。

茶碗に漆を入れる方法は、ヘラを二本用意して、片方のヘラの下の面につけて、漆が垂れないタイミングを見計らって茶碗の上に持っていき、もう片方のヘラで切り落とします。

そしてまたもう片方のヘラで切り落とすのを繰り返して、なるべく漆を無駄にしないようにしまいます。

量が少ない場合、サランラップかクレラップをしいて、その中央に漆をまとめて、ラップの端を持ち上げて巾着袋のような状態に閉じて、輪ゴムでとめます。

漆の保管のポイントは、なるべく空気に触れさせないことです。

あと、漆に何も混ぜていない場合、漆が入っていたチューブに戻すという方法もあります。

状況に応じて保管方法を変えて、試してみてください。