新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2024年05月17日

【変温動物】魚の適水温を知ろう!Part.1

魚は“変温動物”です。

1℃の水温変化にも敏感だったりします。

今回は、代表的な9種の海釣り対象魚の適水温をご紹介します。

Part.1は『シーバス、チヌ、ブリ、ヒラマサ』の4魚種!

狙う魚の適水温とポイントの水温を知れば、あなたの釣りが変わるかもしれませんよ。

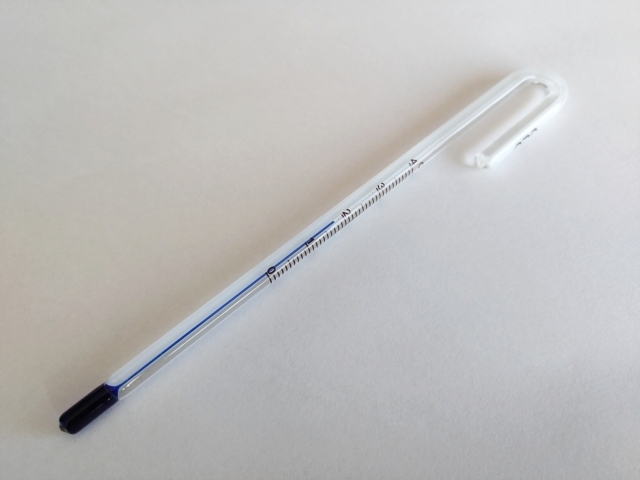

水温って結構大事

出典・photoAC

魚は“変温動物”です。

人間よりも遥かに温度変化に敏感で、たった1℃の水温差でも、彼らの活性を大きく左右します。

同じポイント同じ時間帯でも、水温によっては釣れたり、全然釣れなかったり。

しかし、狙う魚の適水温とポイントの水温を知れば、彼らが今どこに居てどんな状態なのかを予測できるはずです。

また彼らの適水温を知ることで、ポイント選びや釣り方、アプローチの仕方も変わってくるでしょう。

Part.1の今回は、『シーバス、チヌ、ブリ、ヒラマサ』の4魚種の適水温を紹介します。

シーバスの適水温:14〜25℃

出典・photoAC

一般的にシーバスは、10〜25℃の間で活性すると言われています。

しかし、15℃以下では食い渋るという説もあります。

水温が上昇している間は特に活性が高まるので狙い目です。

ただ、水温がわずかでも低下すると活性も下がってしまいます。

例えば、水温が18℃あって暖かい水温で釣れそうに思えても、20℃から下がった状態の場合だと、思ったほど活性が高くないかもしれません。

チヌの適水温:15〜21℃

出典・photoAC

チヌが産卵のために浅場にくる「ノッコミ」の時期が、14〜15℃。

その水温になり始める頃に、活性も高くなり始めます。

一番活性が上がるのが、18℃程度という説も。

水温の低下が2〜3℃以上あると、活性が下がり食い渋るようです。

また、夏や冬の時期の水温が変化しやすい浅場では、釣れにくくなるみたいです。

ブリの適水温:16〜21℃

出典・photoAC

ブリの活性がもっとも高かくなる水温は、一般的に16℃程度と言われています。

西日本の温かい海域に居付くブリは、20℃前後の若干高めの水温でも活性が高いようです。

高知県の水産試験場による研究では、「水温12℃以下、24℃以上にはほとんど分布しなかった」との結果も出ているようです。

ヒラマサの適水温:18〜23℃

出典・photoAC

ヒラマサは18〜24℃の海域に多く見られます。

活性が高いのは産卵が盛んに行われる20℃前後の水温で、春の産卵前のヒラマサは特に活性が高くなります。

どの魚でも言えますが、産卵直後は活性が下がり、一般的にゴールデンウィークを境にルアーへのチェイスやバイトは減ってしまうようです。

適水温を知れば釣りが変わる!

魚が水温の変化に凄く敏感なことは言うまでもありません。

それもあり、釣行時に水温を計る釣り人も少なくないかもしれません。

魚種ごとに適水温は異なり、多くの魚が2〜3℃の水温低下で活性が下がってしまいます。

魚の適水温とポイントの水温を知ることで、釣りを最適化できるかもしれませんね。

また、釣行毎に水温を測って変化を記録してみると、釣果と水温の関係も見てくるかもしれませんね。

最後までご覧いただきありがとうございます。

X(Twitter)・Instagramのフォローお願いします!

2024年05月14日

梅雨は嫌い!でも釣りにおいては雨がメリットになることも

5月も中旬に入り、梅雨の足音が聞こえる時期ですね。

ダラダラと長く続く雨は大嫌い。

「雨だから釣りはおやすみかなぁ」という方、ちょっと待ってください!

雨は嫌だけど、釣りにおいては雨がメリットになることも!

梅雨の長雨は釣りにおいて好条件!?

出典・photoAC

梅雨の長雨は、釣り人にとってはメンタル的にくる厄介な天気。

でも、雨を好む魚にとっては大歓迎な季節なんです。

なので、雨だから家で過ごすのはもったいない。

特にこの時期のしとしと降る弱い雨は、真水の流入を嫌う海の魚への影響も少ないので、アジなどを狙ったサビキ釣りにも好条件になることも。

水温低下を気にしなくて良い

5月中旬から6月になってくると、水温が十分に上がりはじめているので、4月の雨と違い水温低下による魚の活性の低下も心配ありません。

むしろ渓流魚など低水温を好む魚にとっては、暖かくなるにつれ、雨による水温低下が有り難くなることも。

時合が長く続くことも

雨降りの日は太陽が出ないため、朝マズメの良い時間が長く続くことがあります。

雨による真水の浸入を嫌う海の魚も、小雨程度ならデメリットよりも、太陽が出ていないことによる照度の低さがメリットに。

適度な濁りが◎

出典・photoAC

池や川、河口域での釣りでは、雨による適度な濁りが良い影響を与えてくれたりもします。

濁りにより水中が暗くなることで、魚達のエサを獲ろうとする意識が高くなります。

雨の日は、普段だと釣り人を苦しめる“魚の警戒心”が薄くなるので、釣れやすくなることも。

もちろん、強すぎる濁りは魚を遠ざけてしまうので、適度な濁りであること大切です。

ライバルが減る

雨予報だと「雨だから釣りはお休みかな?」と考えたりしますよね。

おそらく、多くの釣り人がそう考えているはず。

普段は人気では入れないような釣り場が、雨の日だとガラガラで釣りがしやすかったりしますよ。

雨による濁りで魚の警戒心が薄くなっていて、人気フィールドでも釣り人が少なくなることで人的プレッシャーも減り、雨の日の魚達の警戒心は大きく下がります。

雨の日も釣りに行こう!

雨の日は憂鬱、でも、釣りにおいてはメリットになることも沢山あります。

長雨は嫌ですが、小雨程度の予報ならむしろチャンスと捉えて釣りへ出かけてみてはいかがでしょうか?

もちろん、土砂降りの豪雨の時は、安全第一で釣行は控えましょう。

普段よりいっそう安全に注意しながら、雨の日の釣りを楽しんでみてください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

X(Twitter)・Instagramのフォローお願いします!

【ポイント選びが重要】ショアジギングで釣果を上げるカンタンなポイント!

釣りをはじめる人も増え、釣りエントリーとして人気が高いのが「ショアジギング」。

その理由は、メタルジグを投げて巻くだけと簡単で、どんな場所でも釣れる可能性があるから。

しかし、本気で釣るためにはポイント選びも重要になります。

今回は、ショアジギングで釣果を上げるための“ポイントの選び方”を紹介します。

どんな場所でもできるショアジギング

出典・photoAC

メタルジグを広範囲に投げ、魚を探す。

ある程度の水深があればどこでもできるショアジギング。

メタルジグは水よりも比重の高い鉛やタングステンなど金属でできているので、10g程度のメタルジグでもすぐに沈んでしまいます。

オフショアジギングでは深海に素早く着底させるために重くしてあるが、ショアジギングでは飛距離を出して広範囲を探るために重くしてあるイメージです。

なので、どこでもと言いつつも水深が50cmもないような浅場では、すぐに着底してしまいショアジギングをするのが難しい。

ジャークやフォールアクションでも誘うことを考えたら、ある程度の水深が必要になります。

ショアジギングの3大フィールド

ショアジギングにおける3大フィールド、磯・サーフ・堤防別に釣果を上げるためのポイントを紹介します。

『地磯』

出典・photoAC

波風が高く、岩が切り立った複雑な地形では、潮流も複雑になります。

潮流が複雑になっているところに、遊泳力の弱いベイトフィッシュの群れが入るのを狙って、ブリやヒラマサなどの青物が回遊してくる。

大型青物が掛かったときは、エキサイティングなゲームが必至。

地形変化も激しく、岩と岩の間のスリットは水深もあるので、ロックフィッシュ狙いも熱い。

『サーフ』

出典・photoAC

サーフは基本的には遠浅だが、遠投ができるメタルジグの強みを活かして、ブレイクの向こう側

(深場)までロングキャスト。

水深のあるエリアまで飛ばすことができれば、チャンス大。

小型青物やシーバスをはじめ、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュも狙えます。

また、波打ち際は竿抜けエリアとなっていることも多く、足下までチャンスがあります。

『堤防』

出典・photoAC

ショアジギングの定番フィールド堤防。

足下から水深が10m以上もある堤防もあり、ブリやハマチなどの大型の青物も回遊する。

長さ1km以上もあるような大規模な沖堤防だと、チャンスも倍増。

もっと釣るために

3大フィールドから、さらに絞り込んでポイントを探すには、スポットやヒントを探すのが一番。

自分が狙いたいターゲットの習性などから、生息しやすい条件などを探してみよう。

そこからさらに釣果を伸ばすためのポイントを3つ紹介。

●ベイト(エサ)の存在

回遊魚を誘き寄せるのは基本的には“ベイトの群れ”が重要。

目で見てベイトの群れが見えたり、ナブラが起きていたりすると期待値も大きくなる。

サーフなどでは、遊泳力の弱いベイトは打ち上げられていることも。

ベイトフィッシュがいることで、根魚もルアーにアタックしてくる確率も高くなります。

●ボトムの地形

根魚を中心に狙うならボトムの地形や地質が重要。

根魚は基本的にボトムに張り付いていることが多いので、シモリの陰や岩場の隙間などの安全な場所に身を隠しています。

なので、根魚を狙う時はボトムが砂地よりも、磯場や海藻・障害物の周りを狙うのが大事です。

ただ、根掛かりや根ズレには要注意。

●海流も大事

青物などの回遊魚は、海流によってやってきます。

潮通しの良さは、そこにターゲットがいるかどうか、1つの判断材料になります。

潮と潮がぶつかってできる潮目は、新たな潮が流れ込んでいる証。

さらに、潮目の下にはベイトフィッシュが付いていたりもするので、メタルジグが届く範囲に来たら狙い所。

ポイント選びで釣果を上げる

比較的ある程度の水深があれば、どこでもできるショアジギング。

しかし、釣果を出そうと思ったり、さらなる1匹を求めるならポイント選びが大事。

さらには、ベイトやボトムの地形、潮流なども釣果を上げるためのポイントになります。

最後までご覧いただきありがとうございます。

X(Twitter)・Instagramのフォローお願いします!