★子どもたちが受けている授業が「いい授業」なのか? どうか?

学校は絶えずチェックしなくてはいけない。

サムライ中の場合は、どうしているのか?

方策を粗く3点述べる――

【1】1点目は、【修業システム】だ。

本校の修業計画は――

A=教科部会内の研究授業

B=○○Tの授業を観る会

C=保護者参観日の授業(保護者評価実施)

D=模擬授業

これらを合計して150回以上やることになっている。

150回の修業機会=教師が腕を上げて「いい授業」ができるようになる機会であると同時に、はっきりいうと「いい授業ができる教師であるかどうか?」のチェック機会でもある。

【2】2点目は、いい授業かどうかの評価の観点だ。

サムライ中には、教師用の【授業力向上の5原則】と生徒用の【学力向上の5原則〈註1〉】がある。

《授業力向上の5原則》

№1=授業の目標、ねらいを明確にする。

№2=指示・発問は全員に、短く限定して述べる。

№3=達成状況を確認して授業を進める。

№4=1人1人のがんばりに気づき、認める。

№5=全員に50分間の学習活動を保証する。(授業力向上の5原則、以上)

この「5原則」に沿って修業し、教師の腕を上げる。

と同時に、この「5原則」がいい授業かどうかの評価の観点になる。

あえて言い切る――「いい授業」とは、本校の教師用・生徒用〈註1〉の「5原則」に即した授業のことだ。

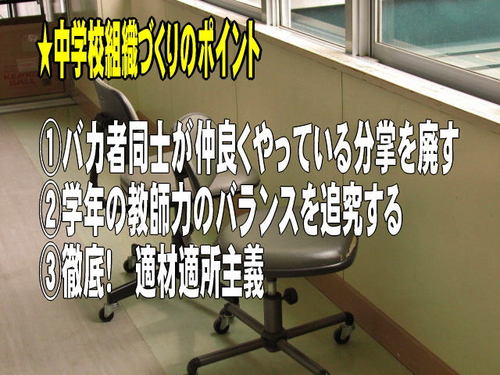

【3】3点目は、簡単にいえば【巡回】だ。

学級担任は、自分の学級の子どもが、「いい授業」を受けているかどうかを自分の目でチェックすべきだ。

学年主任は、自分の学年の子どもが、いい授業を受けているかどうかを自分の目でチェックすべきだ。

教室に入って観てもいい。

廊下から観てもいい。

他の主任(校長・教頭・教務主任・研修主任等も含む)も同じだ。

授業の【巡回】は、問題点を早期に発見し、具体的な手立てを検討する上で、きわめて重要だ。

★もうひとつ、気をつけなくてはいけないのが、「いい授業」と「いい授業とはいえない授業」との関係だ。

教師1年目の僕の授業(国語)は、とても授業といえるようなものではなかった。

でも、驚いたことに学力は高かった。

当時の僕は内心「僕もたいしたもんだ」と思っていた。

しかし、それはまったく違う。

他の社会・数学・理科・英語・音楽・美術・技術家庭・保健体育の、それこそ「いい授業」「名人級の授業」が、僕のひどい「国語」を支えていたのだ。

僕の経験からいうと、「いい授業」が50%でも学校や学年が荒れるということはない。

50%の「いい授業」が、「いい授業」とはいえない、残りの50%の授業を支えている。

だから、ぼんやりみていると、学校・学年全体としては、安定しているようにみえる。

でも、「いい授業」が40%に減ると、やや不安定に。

30%にまで落ち込むと、もう――要するに30%で70%は――支えきれず、だれの目にもはっきりと荒れの兆候が見えるようになる。

今、自分の学校・学年は、どういう状況にあるのか?

「いい授業」が――

100%なのか?

90%なのか?

80%なのか?

70%なのか?

60%なのか?

50%なのか?

50%の場合は、すぐ隣に学校危機がある。

チェックの結果、ダメだとなったら――ま、いい授業が90%なら、残りの10%を――絶対にいいかげんに済ませない。

「10%」を見過ごさないで、10%に対して、組織として具体的な手だてを検討する。

いい授業は転移する。

しかし、悪い授業も転移する。

いい授業を転移させると、いい学校になる。

日本一の学校になる。

学校・学年経営のおもしろいところだ。

〈註1〉=サムライ中の生徒用「学力向上の5原則」〈力のある生徒への道〉

№1=授業の目標やねらいをしっかりとつかもう。

№2=話し手にへそを向けて聞こう。

№3=正しい発声をし、適切な声量で発言しよう。

№4=ノートは速くていねいに書こう。

№5=作業・活動に素早く取り組もう(学力向上の5原則、以上)

★よりリアルな情報は小高進の公式ホームページへ★

![18958121[1].jpg](/odakasan/file/189581215B15D-thumbnail2.jpg)