祭神

品陀和気命(ほんだわけのみこと)(応神天皇)と藤原景清公を主祭神に、彦火瓊々杵尊、彦火火出見尊、鵜茅葺不合尊の3柱を相殿に祀る。

由緒

鎮座地周辺は豊前宇佐八幡宮の神領地である宮崎庄に含まれるため、庄園の鎮守として八幡神を勧請したのが創まりと考えられ、『宇佐大鏡』に因れば天喜4年(1056年)には既に鎮座していたようであるが、元亀、天正の頃(16世紀末)、兵火に罹って記録類を焼失したために詳しい沿革は不明である。なお、「生目」の神社名については一説に、源平合戦(治承・寿永の乱)の後に源頼朝に捕らわれた藤原景清が、源家の栄達を目にすることを厭うとともに源家への復讐を断念するために自身の両眼を抉ったところ、その志を賞した頼朝から日向勾当という勾当職と日向国の地300町(およそ3,600坪)を与えられたといい、当地へ下向した景清の没後にその(抉った)両眼を祀ったことによると伝えるが、別に、古くからの眼病治癒の霊地であったために「生目(活目)八幡宮」と称したとも、景行天皇の熊襲征伐の途次、先帝である活目入彦五十狭茅尊(いきめいりひこいさちのみこと。垂仁天皇)の崩御日にその霊を祀る祭祀(先帝祭)を当地において営んだため、住民がこれを嘉して引き続き聖地として崇め、「活目八幡宮」と称えたともいう。なお、藤原景清が祀られるに至った経緯については庄官等の宮崎庄の経営に関係した人物に偶々「悪七兵衛」か「景清」を名とする者がおり、これを著名な藤原景清に付会する説が起こったためと解する説もある。

明治3年(1870年)に現在の社名に改め、同5年郷社に列し、翌6年県社に昇った。

信仰

鎮座地の亀井山に湧く清水が6方へと流れ、亀の頭、尾、左右手足を髣髴とさせるが、かつては眼病を患う者がこの水を掬って目を濯ぐ習わしがあり、現在も眼疾治癒を望む参詣者はこの水で沸かした茶を飲む。戦前には熊本県の天草等の眼疾患者が農閑期を選んで参拝し、平癒祈願の成就を願ってこの水を汲みつつ1箇月、3箇月と逗留し、その間は筵を打つ等して生活費を稼いだという。

また、元祿2年(1689年)3月3日に豊後国日田郡の郡代、池田季隆が参詣し「かげ清く照らす生目の鑑(かがみ)山、末の世までも曇らざりけり」と詠じたところ、「鑑山」を「水鑑」と改め、これを唱える事で霊験が得られようとの神託が下ったため、季隆により「かげ清く照らす生目の水鑑、末の世までも曇らざりけり」と改められ、爾来神詠歌として参詣者に唱えられることとなった。

文化財

重要文化財(国指定)

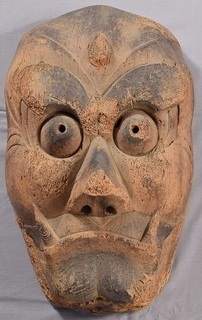

木造神王面(宝治二年銘) 附:木造神王面(天文五年銘)

宝治銘神面は縦51.2センチメートル、横31.1センチメートル、鼻の高さ22.7センチメートル。裏面の「土持右衛門尉田部通綱、宝治二年五月日」の墨書銘から鎌倉時代中期の宝治2年(1248年)の作である事が判り、現在確認されている県内最古の有銘仮面とされ、また県土持氏の2代目である通綱の存在を裏付ける史料ともなっている。天文銘神面は、縦62.1センチメートル、横44.0センチメートル、鼻の高さ26.3センチメートルで、裏の銘文に「生目八幡宮奉寄進大台面、石塚図書助藤原朝臣祐政、(中略)天文五年丙申十月」とあり、室町時代後期の天文5年(1536年)に伊東氏の支流と思われる石塚祐政が子孫繁昌を願って寄進したものであることが判る。

ともに紐孔が無いことや、形状や大きさ、型式からみて、被るための面ではなく当初から奉納を目的に制作されたものと考えられ、それぞれの時代様式を備えると共に、中世における地頭層の信仰とそれが神面史に与えた影響を窺わせるものでもあり、文化史や民俗学的に意義あるものと認められている。2003年(平成15年)10月16日、県の有形文化財(工芸品)に指定。2018年、国の重要文化財に指定。

木造神王面(宝治二年銘) 附:木造神王面(天文五年銘)

所在地 宮崎県宮崎市大字生目小字亀井山345

位置 北緯31度55分05.8秒 東経131度22分36.4秒座

主祭神 品陀和気命・藤原景清公

社格等 旧県社

創建 不明

本殿の様式 入母屋造銅板葺

別名 生目八幡宮

例祭 11月23日

主な神事 縁日祭(旧暦1月15 - 17日)

里神楽祭(3月中旬)