新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2019年01月19日

薬理(局所麻酔薬)

局所麻酔薬の作用機序

局所麻酔薬は、神経細胞の中に入ることで作用します。

中に入った局所麻酔薬はNaイオンチャネルを遮断することで、神経系の働きを抑制し、痛みを感じなくします。

作用機序で覚えてほしいことは3つだけです。

1.神経細胞の中に入れる局所麻酔薬は、非イオン型だけ

イオン型は細胞膜を通過できない

2.細胞内外どちらにいてもすべての局所麻酔薬は非イオン型にもイオン型にもなれる

※化学的に平衡になるようにイオン型と非イオン型が存在する

どちらか一方に極端に偏ることはない

3.Naイオンチャネルを遮断する局所麻酔薬はイオン型だけ

局所麻酔薬の種類と型

国試では、局所麻酔薬がエステル型かアミド型かがよく問われます。

代表的なものは以下の通りです。

<エステル型>

コカイン、プロカイン、テトラカイン

<アミド型>

リドカイン、ジブカイン、オキセサゼイン

これら型には共通項があるので、覚え方は簡単です。

<覚え方>

「〜〇カイン」の「〇」の部分が濁点(゛)付きかどうかです。

(゛)がついているものが、アミド型

(゛)がついていないものが、エステル型

例えば、

リ「ド」カインは、アミド型

プ「ロ」カインは、エステル型 と分類できます。

エステル型とアミド型の違い

<エステル型>

・ChE(コリンエステラーゼ)に分解されやすい

・作用時間が短い

・組織に入りにくい(要注射)

<アミド型>

・ChEに分解されにくい

・作用時間が長い

・組織に入りやすい(表面麻酔or注射OK)

エステル型の方がちょっと効いたらすぐ効かなくなるコスパが悪いイメージで覚えるとよいです。

【このカテゴリーの最新記事】

-

no image

-

no image

-

no image

-

no image

2019年01月06日

薬理(排尿障害と頻尿障害に使う薬物)

排尿障害または頻尿障害の治療に用いる薬物

この単元では、薬物名や作用機序を覚えるだけで得点に繋がります。

まずは概要を簡単に説明します。

各症状に用いる薬剤

排尿障害治療薬

・コリン作動薬(M3受容体刺激薬、ChE阻害薬)

・α1受容体刺激薬

頻尿治療薬

・抗コリン薬

・β刺激薬

・Caイオン流入阻害(PDE阻害)薬

それぞれに該当する薬物は下のゴロで覚えてしまいましょう。

αβ、コリン、抗コリンに関するゴロは

https://fanblogs.jp/mllemon/archive/6/0

https://fanblogs.jp/mllemon/archive/7/0

https://fanblogs.jp/mllemon/archive/8/0

https://fanblogs.jp/mllemon/archive/9/0

の各ページを参照してください。

これら以外の新しい薬物で覚えるべきことは、たった以下の2点です。

・ミラベグロン・・・β3刺激

ミラー(ミラベグロン)で別紙(β刺激)参(3)照

・フラボキサート・・・Caイオン流入阻害

ふらふら募金をさーっと(フラボキサート)しても金が入らず(Caが流入しない)ホスト(PDE)も行けない(阻害)

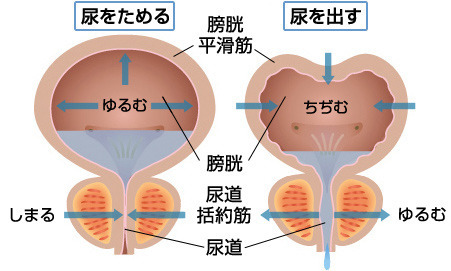

また、これらを暗記するときに以下の図も確認するとよいでしょう。

http://d.hatena.ne.jp/hatsudai-horimi/20100806/1281068714より

上図のように、逆だるま状に丸が2つあるのが定番の図です。

尿は上から下にばあ(βα)ーっと出るので、β→αの順に関与していると覚えてください。

上の丸(膀胱)の排尿筋(膀胱平滑筋)はβが関与、下の丸(膀胱括約筋)はαが関与しています。

2019年01月05日

薬理(副交感神経系に対して反応する薬物2)

副交感神経系に対する作動薬と遮断薬の暗記

この単元では、コリン作動薬なのか抗コリン薬なのかを暗記することが第一です。

また、それぞれの薬物がどういう分類なのかを覚えることも大切です。

これらを中心に、暗記事項をゴロにまとめました。

まずは、コリンor抗コリンの見分け方として、

抗コリン・・・ロパ、ロピ、ロペ

コリン ・・・ピロ

ということがたいていの場合に当てはまることを見出したので、是非覚えておきましょう!

よく聞かれる臨床的な作用等の違いは

抗コリン・・・緑内障禁忌、眼圧上昇、散瞳

コリン ・・・房水排出促進、眼圧降下、縮瞳

※抗コリンの作用機序

M受容体遮断→毛様体弛緩→シュレム管閉塞→眼圧上昇

副交感神経遮断薬の種類

上述の規則に従って、「ロピ」のつくものが抗コリン薬に該当します。

その他、代表的な薬物に関しては以下のゴロで対応します。

覚える薬物は、

・スコポラミン

・メペンゾラート

・ピレンゼピン

・ピペリドレート

コックリさん(抗コリン)がスコップ(スコポラミン)とペン(ピペリドレート)にピン(ピレンゼピン)ときた

余力があれば、ピレンゼピンはM1遮断という詳細な作用機序まで覚えましょう。

覚え方としては、ピンから棒のイメージを持ってきて、棒から1のイメージを引き出してください。

抗コリンはこれでクリアです!

戦術の薬物と作用機序を覚えていたら、選択肢は絞れます。

知らないフレーズに惑わされず、覚えているところで正誤を判別しましょう!

2019年01月04日

薬理(副交感神経系に対して反応する薬物)

副交感神経系に対する作動薬と遮断薬の暗記

この単元では、コリン作動薬なのか抗コリン薬なのかを暗記することが第一です。

また、それぞれの薬物がどういう分類なのかを覚えることも大切です。

これらを中心に、暗記事項をゴロにまとめました。

まずは、コリンor抗コリンの見分け方として、

抗コリン・・・ロパ、ロピ、ロペ

コリン ・・・ピロ

ということがたいていの場合に当てはまることを見出したので、是非覚えておきましょう!

よく聞かれる臨床的な作用等の違いは

抗コリン・・・緑内障禁忌、眼圧上昇、散瞳

コリン ・・・房水排出促進、眼圧降下、縮瞳

副交感神経作動薬の種類

直接型と間接型の2種類あります。

1.直接型・・・コリンもしくはそれに類似した構造をもつコリン類

2.間接型・・・コリンを分解するコリンエステラーゼ(ChE)を阻害する化合物

1.直接型

・コリンエステル類 アセチルコリン

・合成コリンエステル型 ベタネコール、カルバコール、メタコリン

合コン(合成コリン)で彼は(カルバコール)タコ(メタコリン)にベタベタ(ベタネコール)だ

・コリン作動性アルカロイド ピロカルピン

2.間接型

・可逆的 〜チグミン(ex. ネオスチグミン)、〜ニウム(ex. エドロホニウム)

・非可逆的 サリン、パラチオン

スッチー(〜チグミン)に有無(〜ニウム)を言わさず、パパラッチ(パラチオン)された(サリン)

※「、」を境に前半が可逆的、後半が非可逆的

薬理(交感神経系に対して反応する化合物2)

交感神経系に対する刺激薬と遮断薬の暗記

ここで覚えることは、

・刺激薬か遮断薬か

・何の受容体に刺激/遮断するか、Nad遊離促進/抑制するか

です。

化合物を覚えてしまえば得点につながるので、ゴロと一般化で覚えてしまいましょう。

以下を参考にしてください。

交感神経系を遮断する薬

α遮断 フェントラミン

「アシャー(α遮断)」と鳴く変なトラ(フェントラミン)

α1遮断 〜ゾシン(ex. ブナゾシン、余力があれば、〜oシン(シロdoシン、タムスroシン)も)、〜ピジル(ex. ナフトピジル)

愛が無く(α1遮断)なりピジル(〜ピジル)とゾロ死んだ(〜ゾシン)

※β遮断は基本的に、「〜ロール」なので、覚えておいてください!

ただし、「〜テロール」はβ2刺激なので注意!!

β遮断 プロプラノロール、ニプラジロール、ピンドロール、チモロール、カルテオロール

プラプラ(プロプラノロール、ニプラジロール)してたらピント(ピンンドロール)がちっとも(チモロール)合わないとカルテ(カルテオロール)に書いた

β1遮断 アテノロール、アセブトロール、メトプロロール、ビソプロロール

バイクが嫌いな(β1遮断)アロエ(※解説)

(※解説)

「ア」「e」〜ロール、「〜ロロール」が該当します。

一般化して覚えてましょう。

αβ遮断 ラベタロール、アモスラロール、アロチノロール、カルベジロール

阿部が嫌い(αβ遮断)な太郎(〜タロー〜)と次郎(〜ジロー〜)を煽ろう(アo〜ロール)

小胞モノアミントランスポーター阻害(NAd枯渇) レセルピン、グアネチジン

グアム(グアネチジン)でピン(レセルピン)芸人が婚活(NAd枯渇)

※小胞モノアミントランスポーターとアミントランスポーターとは区別してください!

ここでは詳しい説明は省略します。

α2刺激(NAd遊離抑制) クロニジン、メチルドパ

兄(α2)はめっちゃ(メチルドパ)苦労人(クロニジン)

2019年01月02日

薬理(交感神経系に対して反応する化合物)

交感神経系に対する刺激薬と遮断薬の暗記

ここで覚えることは、

・刺激薬か遮断薬か

・何の受容体に刺激/遮断するか、Nad遊離促進/抑制するか

です。

化合物を覚えてしまえば得点につながるので、ゴロで覚えてしまいましょう。

以下のゴロを参考にしてください。

交感神経系に作用する薬

αβ刺激 アドレナリン、ノルアドレナリン、エチレフリン

阿部(αβ)さん刺激を求めてアドレス(アドレナリン、ノルアドレナリン)交換、うちで不倫(エチレフリン)

α1刺激 ナファゾリン、フェニレフリン、ミドドリン、メトキサミン

愛(α1)を刺激して変に不倫(フェニレフリン)して見とれた(ミドドリン)ときさ(メトキサミン)

β1刺激 ドブタミン、デノパミン

バイク(β1)で激走(刺激)するのはどぶ(ドブタミン)にはまるのでNO(デノパミン)

β2刺激 サルブタモール、リトドリン、〜テロール

罰(β2)を猿、豚(サルブタモール)、トド(リトドリン)に与える(刺激)テロ(〜テロール)

間接型NAd遊離促進 チラミン、アンフェタミン、メタンフェタミン

仮説(間接型)として、ノア(NAd)が有利(遊離)なのはちらっと(チラミン)あんた(アンフェタミン)を見た(メタンフェタミン)からだ

NAd遊離促進+β刺激 エフェドリン、メチルエフェドリン、ドパミン

ばしっと叩く(β2)など(NAd)しても、どぱどぱ(ドパミン)血を出しながらえへへとドリーム(エフェドリン、メチルエフェドリン)見てる

2018年12月23日

薬理(依存性のある薬物)

依存性のある薬物の区別

この単元においてテストで問われることは、依存性には2種類あるということです。

(1)精神的依存・・・幸せ感が高まる

(2)身体的依存・・・退薬症状(離脱症状、フラッシュバック)が現れる

また、耐性があるかも問われます。

耐性とは、使っていくうちに同じ量だと今までと同じ効果を得られにくくなることです。

使う量や頻度が増えていくことが想定できます。

テストでは、精神的依存、身体的依存、耐性の3つがあるかないかを覚えることが得点稼ぎのポイントとなります。

これも覚え方を作っていますので、参考にしてください。

覚えることは以下の通りです。

精神的依存を「せ」、身体的依存を「し」、耐性を「た」とすると

モルヒネ・・・・・・・・・・・・ せ、し、た

フェンタニル・・・・・・・・・・ せ、し、た

バルビツール酸類・・・・・・・・ せ、し、た

アルコール・・・・・・・・・・・ せ、し、た

ニコチン・・・・・・・・・・・・ せ、し、た

LSD・・・・・・・・・・・・・・ せ、た

メスカリン・・・・・・・・・・・ せ、た

コカイン・・・・・・・・・・・・ せ

大麻・・・・・・・・・・・・・・ せ

テトラヒドロカンナビノール・・・ せ

<覚え方>

・ニコルに何でも依存する

→「ニコ」、「ル」がついているものは、精神的依存、身体的依存、耐性の3つ全部ある

・大きなてこで精神まいる

→「大」、「テ」、「こ」がついているものは、精神的依存だけある

・Lサイズのメスの身体ありえない

→「L」、「メス」は身体的依存以外がある(身体ありえない、なので)

2018年12月14日

薬理(受容体について)

受容体の種類

細胞膜の受容体は3種類あります。

1.イオンチャネル内臓型

2.Gタンパク共役型

3.チロシンキナーゼ関連型

それぞれの特徴を区別する問題の対策として次のゴロを覚えます。

1.イオンに仕事かい?ご了承ください。

※細胞膜貫通回数:4〜5回、四次構造:5量体

2.じーさんのトナカイ立たない

※細胞膜貫通回数:7回、四次構造:単量体

3.ちょろっと1回いいかしら?

※細胞膜貫通回数:1回、四次構造:1〜4量体

次に、これらの受容体の詳細(出題されるところだけ)を見ていきましょう

1.イオンチャネル内臓型

以下のように分類されます。

1)ニコチン(NN、NM)受容体

2)GABAA受容体、グリシン受容体

3)グルタミン酸受容体

あ)NMDA型

い)non-NMDA型

4)5−HT3受容体

それぞれ次のように、何イオンのチャネルか、脱分極か過分極か覚えましょう。

まずは、ナトリウムが細胞の外にあるか中にあるか覚えます。

ナトリウムの「ト」、外の「ト」が共通しているから、ナトリウムは細胞外にあると覚えていいでしょう。

他はナトリウムと逆の挙動をすると覚えてしまって、問題を解く上では大丈夫です。

細胞内+方向で脱分極、−方向で過分極です。

1)ニコチンのNからNaチャネル

2)ばばあ(GABAA)がシングル(グリシン)で苦労(クロロ、Cl)する

3)あ)グループは陽キャラばかり(Ca、Na、K)だけど、非(non)だと彼氏(Ca)いない

4)ひとみ(HT3)泣く(Na、K)

2.Gタンパク共役型

以下のように分類されます。

1)Gqタンパク

2)Gsタンパク

3)Giタンパク

ここで覚えることは、それぞれの型に何の受容体があるかです。

これもゴロで覚えましょう。

1)Gqタンパク

ギク(Gq)っとアイ(α1)マイ(M1)ミー(M3)ハイ(H1)V1つ(V1)でアツい(AT1)テキサス(TXA2)

2)Gsタンパク

ガス(Gs)出すベタ(β1、β2、β3)なじい(D1)さんに、VV(V2)言わせたアイツ(I2、A2)は英知に(H2)

3)Giタンパク

愛(Gi)あるよ、まだまだ(M2、D2、α2)がんば(GABA B)っぺ

3.チロシンキナーゼ関連型

ABCDEF G

これは、ABCの曲に合わせて関連付けてください、EFG→EGF

カタカナつながりで、インスリンも覚えてください。

| NEWチオビタドリンク(100mL*50本入)【送料無料(北海道、沖縄を除く)】 価格:3,100円 |

| KOWA Q&P KOWA(キューピーコーワ) αドリンク(100ml×10本)〔栄養ドリンク〕 キューピーコーワアルファドリンク10 価格:1,050円 |

2017年11月03日

【暗記テクニック】

【暗記テクニック】

方針を見ていただいたところで、実際に勉強していて作ったゴロや覚えるテクニックを紹介します。ゴロ等の暗記テクニック系は相性があります。普通に覚えた方がいい!と思った方は、気を遣わずに自分の勉強法なり他のサイトなり駆使してください。

自分はテクニックで覚えると、緊張状態で様々な知識がこんがらがることを防げますし、知識の定着しやすくなる気がします。

テクニックといっても、何かの本に書いてあったものではなく、下記のような簡単なものです。期待させてしまったら申し訳ないです・・・

・ゴロ

説明はいりませんね。基本的にはゴロの紹介をしていきます。

・イメージ記憶法

ゴロは言葉であるのに対し、言葉なしにイメージで覚える。

ex. 「ブシラミンはSH-基を2つもち、-S-S-を切断する」を覚えるなら、

「二刀流の武士が白鳥2羽を切る」ところをイメージする。Sを白鳥に見立てています。大変かわいそうですが、インパクトも強い分、記憶に定着します。

・群の共通項を見つけて効率よく暗記する。

〜スタチンの薬はHMG-CoA還元酵素阻害薬。

勉強しているとソマトスタチンが登場しますが、これはペプチドホルモンであり薬ではないため、違います。スタチン系の薬の選択肢に混ざる可能性も少ないのでテストで困ることはないでしょう。

・用語の文字からヒントを見出す。

ex. 「血液凝固因子製剤の保存温度は10℃以下」を覚えるとき、

「固」に着目すると、口と十と口で構成されていることに気付けます。十というところから、保存温度は10℃だと導くことができます。

・固有名詞・用語は完全に覚えようと頑張らない(但し、ややこしいものは区別する)。

マークシートなので、字面で覚えればよいかと思います。

たくさん問題を見ていれば、自然と覚えるときがくるでしょう。

・暗記ペンの利用

自分の追記したことを隠したり、テキストの文字を隠して復習するのもありです。最近では下記のようなツールもあるので参考にしてください。

方針を見ていただいたところで、実際に勉強していて作ったゴロや覚えるテクニックを紹介します。ゴロ等の暗記テクニック系は相性があります。普通に覚えた方がいい!と思った方は、気を遣わずに自分の勉強法なり他のサイトなり駆使してください。

自分はテクニックで覚えると、緊張状態で様々な知識がこんがらがることを防げますし、知識の定着しやすくなる気がします。

テクニックといっても、何かの本に書いてあったものではなく、下記のような簡単なものです。期待させてしまったら申し訳ないです・・・

・ゴロ

説明はいりませんね。基本的にはゴロの紹介をしていきます。

・イメージ記憶法

ゴロは言葉であるのに対し、言葉なしにイメージで覚える。

ex. 「ブシラミンはSH-基を2つもち、-S-S-を切断する」を覚えるなら、

「二刀流の武士が白鳥2羽を切る」ところをイメージする。Sを白鳥に見立てています。大変かわいそうですが、インパクトも強い分、記憶に定着します。

・群の共通項を見つけて効率よく暗記する。

〜スタチンの薬はHMG-CoA還元酵素阻害薬。

勉強しているとソマトスタチンが登場しますが、これはペプチドホルモンであり薬ではないため、違います。スタチン系の薬の選択肢に混ざる可能性も少ないのでテストで困ることはないでしょう。

・用語の文字からヒントを見出す。

ex. 「血液凝固因子製剤の保存温度は10℃以下」を覚えるとき、

「固」に着目すると、口と十と口で構成されていることに気付けます。十というところから、保存温度は10℃だと導くことができます。

・固有名詞・用語は完全に覚えようと頑張らない(但し、ややこしいものは区別する)。

マークシートなので、字面で覚えればよいかと思います。

たくさん問題を見ていれば、自然と覚えるときがくるでしょう。

・暗記ペンの利用

自分の追記したことを隠したり、テキストの文字を隠して復習するのもありです。最近では下記のようなツールもあるので参考にしてください。

| 【クロネコDM便指定で送料164円】[ぺんてる]AnkiSnap 暗記用マーカースマホ対応アンキスナップ受験・試験対策におすすめ! 価格:400円 |

| ゼブラ チェックセット 暗記マーカー 緑/赤 SE-360-CK - 文房具・メール便無料 価格:468円 |

| 【メール便対応】オレンジペン&フィルムセット【コンビニ受取対応商品】 価格:108円 |

【勉強前】

だらだら書くよりこんな感じの方がかえって見やすいかと思いました。

適宜、加筆修正していくつもりです。

勉強に着手した順番です。

1. 実務(青本)

2. 薬理(領域別)

3. 衛生(青本)

4. 物理(領域別)、薬剤(領域別)

5. 化学(領域別)、生物(領域別、青本)

6. 病態・薬物治療(青本)

の順に進めました。

以下、勉強に着手する前のメモです。

実際取り掛かっていると、「違うかも?」となるかもしれないので参考レベルでお願いします。

1. 実務

・他の分野との関連性が一番ある。

・他の分野に着手した時に復習になる。

・国家試験範囲の全体を網羅しているように感じる。

2. 薬理

・暗記だけである程度の得点源になる上、問題もパターン化している。

・まず薬の作用機序や種類を知らない状態だったので、純粋に知りたいと思った。

・コスパの悪いところはざっと見。

3. 衛生

・意外とボリューミーなため、前半に着手しておきたい。

・勉強しても高得点は取りにくいと聞いた。

4. 物理、薬剤

・薬物動態の計算問題の範囲が被っているから並行する。

・計算問題は得意だったので、公式の使い方・式変形の仕方を取得する。

・物理、薬剤ともに暗記で得点になる分野があるので対応。

5. 化学、生物

・足切り対策レベルで妥協。

・化学は現時点のレベルで反応機構から導けるものは無視。

・生薬はノー勉。

・普通に反応機構考えたレベルだと解けないものは反応結果を暗記。

・生物は簡単な暗記で対応できるところを優先。

6. 病態・薬物治療

・青本の検定以外のページを1周読んで、覚えるのではなく理解する。

・授業で配布された冊子(問題形式)。

・検定はノー勉。

適宜、加筆修正していくつもりです。

勉強に着手した順番です。

1. 実務(青本)

2. 薬理(領域別)

3. 衛生(青本)

4. 物理(領域別)、薬剤(領域別)

5. 化学(領域別)、生物(領域別、青本)

6. 病態・薬物治療(青本)

の順に進めました。

以下、勉強に着手する前のメモです。

実際取り掛かっていると、「違うかも?」となるかもしれないので参考レベルでお願いします。

1. 実務

・他の分野との関連性が一番ある。

・他の分野に着手した時に復習になる。

・国家試験範囲の全体を網羅しているように感じる。

2. 薬理

・暗記だけである程度の得点源になる上、問題もパターン化している。

・まず薬の作用機序や種類を知らない状態だったので、純粋に知りたいと思った。

・コスパの悪いところはざっと見。

3. 衛生

・意外とボリューミーなため、前半に着手しておきたい。

・勉強しても高得点は取りにくいと聞いた。

4. 物理、薬剤

・薬物動態の計算問題の範囲が被っているから並行する。

・計算問題は得意だったので、公式の使い方・式変形の仕方を取得する。

・物理、薬剤ともに暗記で得点になる分野があるので対応。

5. 化学、生物

・足切り対策レベルで妥協。

・化学は現時点のレベルで反応機構から導けるものは無視。

・生薬はノー勉。

・普通に反応機構考えたレベルだと解けないものは反応結果を暗記。

・生物は簡単な暗記で対応できるところを優先。

6. 病態・薬物治療

・青本の検定以外のページを1周読んで、覚えるのではなく理解する。

・授業で配布された冊子(問題形式)。

・検定はノー勉。

| 薬剤師国家試験問題解答・解説(102回(2017)) [ 薬学教育センター ] 価格:2,376円 |

| 薬剤師国家試験対策必須問題集(1 2018) 物理/化学/生物/衛生 [ 薬学教育センター ] 価格:2,592円 |