新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

2018年02月14日

ホイールのフレ修正

事故車と知らずにYオクで購入したバイクでしたので、

フロントフォークも歪んでいればフロントホイールも歪んで(フレて)いた。

少しずつ修理していく際、気になる箇所がちらほらと出てくるので、

都度時間のあるときに修正する。

低速走行が多いが、ハンドルから微かに伝わるフレが気になり

フロントホイールのフレをバイクを走らせながら前方に乗り出して見ていると

やや左右に振れていた。

バラして測ってみると4mm程度のフレがあった

前回タイヤ交換&ホイール塗装で満足していたため、気にもとめず。。。

早速修正に。

土台は2×4材の木っ端をホイールの固定したい箇所に敷く。

平に保たせたい部分(歪んでいない箇所)はきっちりと密着させる。

この状態は、ホイール左側を下に少しだけ落としたいので、

右側部分を密着させている。

たまたまあったアルミの円柱がサイズもぴったりだったのでハブに乗せ、

重し(万力)を置いて、

密着させた箇所(平を保ちたい箇所)に体重をかけ、落としたい(修正したい)箇所の

塗装を傷つけないように木っ端をかませて、ハンマーで叩く。

これを裏表と2セット程度繰り返すうちに、叩く強さなど感覚がわかってくる。

今回は裏表計5セットで、フレは0.3mm以下に抑えた。

木っ端などなかなか捨てられないが、こういう時にふと役に立つ道具に変化する

フロントフォークも歪んでいればフロントホイールも歪んで(フレて)いた。

少しずつ修理していく際、気になる箇所がちらほらと出てくるので、

都度時間のあるときに修正する。

低速走行が多いが、ハンドルから微かに伝わるフレが気になり

フロントホイールのフレをバイクを走らせながら前方に乗り出して見ていると

やや左右に振れていた。

バラして測ってみると4mm程度のフレがあった

前回タイヤ交換&ホイール塗装で満足していたため、気にもとめず。。。

早速修正に。

土台は2×4材の木っ端をホイールの固定したい箇所に敷く。

平に保たせたい部分(歪んでいない箇所)はきっちりと密着させる。

この状態は、ホイール左側を下に少しだけ落としたいので、

右側部分を密着させている。

たまたまあったアルミの円柱がサイズもぴったりだったのでハブに乗せ、

重し(万力)を置いて、

密着させた箇所(平を保ちたい箇所)に体重をかけ、落としたい(修正したい)箇所の

塗装を傷つけないように木っ端をかませて、ハンマーで叩く。

これを裏表と2セット程度繰り返すうちに、叩く強さなど感覚がわかってくる。

今回は裏表計5セットで、フレは0.3mm以下に抑えた。

木っ端などなかなか捨てられないが、こういう時にふと役に立つ道具に変化する

2018年02月01日

エアクリーナーカバー

中古で購入した時にはついていた、エアクリーナーのカバー。

走行中におそらく振動でいつの間にか外れてなくなっていました。

ヤフオクで2st後期のカバーを格安(500円くらい)で入手。

サビサビでしたがワイヤーカップやヤスリでサビを落とし、

必要なサイズにグラインダーでカット。

ホイールと同じエアーウレタン(ミディアムグレーM)で塗装。

どこで固定するかを検討し、

ホームセンターで入手可能な、鉄のフラットバーを加工。

万力で挟みつつ、

曲げたい箇所をバーナーで温め(やや赤くなると軽く曲げられる)、

ペンチなんかで挟み曲げていきます。

最初は多少ずれるので、都度合わせながら少しずつ曲げていく、

ノーマルマフラーのネジに固定するため対応する箇所にボール盤で穴をあけ、

脱脂後に塗装(ラッカースプレー黒3度塗り)

エアクリーナーカバー(プラスチック部・ラッカー塗装白塗装4度塗り)をつける。

徐々に締りのある形になってきました。

走行中におそらく振動でいつの間にか外れてなくなっていました。

ヤフオクで2st後期のカバーを格安(500円くらい)で入手。

サビサビでしたがワイヤーカップやヤスリでサビを落とし、

必要なサイズにグラインダーでカット。

ホイールと同じエアーウレタン(ミディアムグレーM)で塗装。

どこで固定するかを検討し、

ホームセンターで入手可能な、鉄のフラットバーを加工。

万力で挟みつつ、

曲げたい箇所をバーナーで温め(やや赤くなると軽く曲げられる)、

ペンチなんかで挟み曲げていきます。

最初は多少ずれるので、都度合わせながら少しずつ曲げていく、

ノーマルマフラーのネジに固定するため対応する箇所にボール盤で穴をあけ、

脱脂後に塗装(ラッカースプレー黒3度塗り)

エアクリーナーカバー(プラスチック部・ラッカー塗装白塗装4度塗り)をつける。

徐々に締りのある形になってきました。

2018年01月29日

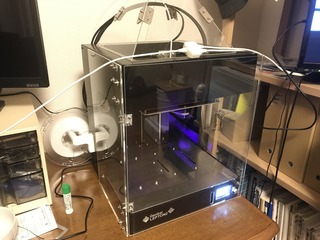

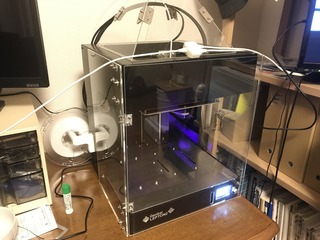

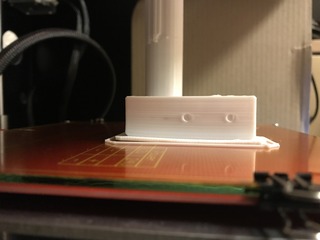

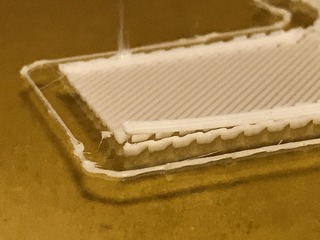

プリンターカバー

使い始めて3週間、、、

プリンター使用に伴い、カバーを少しずつ変更してきました。

目的は、炉内温度の安定化と進行具合を見えるようにすること

カバーなし

↓

側面ダンボールカバー(天井なし)

↓

側面ダンボールカバー天井アクリルカバー(自作)

↓

側面アクリルカバー(GENKEI製)天井アクリルカバー(自作)

↓

改良側面アクリルカバー(GENKEI製に加工)天井アクリルカバー(自作)

アマゾンの薄いダンボールで側面を囲っただけ。

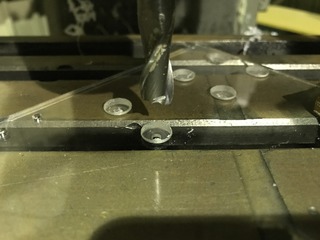

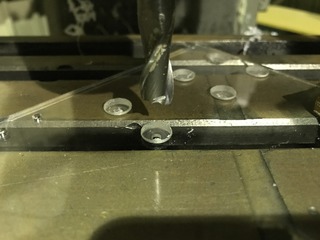

非鉄製の本体(おそらくアルミ)の外側に鉄製キャップボルトが出ている。

そこに脱着し易い磁石のついたアクリルカバーで炉内を覆う構成。

(まだ若干の隙間があるので今後スポンジなどで塞ぐか?)

下写真の磁石とアクリルカバーをネジ止めし本体の鉄製キャップボルト(黒)と

引っ付けるのだが、GENKEI製のアクリルカバーにはM3が通る穴しか空いておらず、

本体との密着性があまり良くないと感じた。

このネオジウム(厚み3mm 直径10mm)が埋め込まれるように

11mmのエンドミルを使いフライスで加工する。ちなみにアクリル厚は4mm。

GENKEI製のままで加工なしだと3mm分の余計?な隙間ができてしまう。

加工後設置すると本体側の鉄製キャップボルト分の隙間が空いている状況。

本体との密着性&接着性が私の印象では、GENKEI製のままだと不足でしたので、

色々と弄りました。

さっきのネオジウム磁石をアクリルカバーに固定するネジにしても

GENKEI製のものはおそらくステンレスですので、本体に使われている

キャップボルト(黒色)との磁力での接着が弱く感じました。

近所のネジ屋さんで売っている鉄製の皿ネジ(写真右)に変更しました。

出力されるポリカーボネートの造形物にも慣れ、

反り対策もし易くなってきた。

炉内環境の安定化は、必須では。

プリンター使用に伴い、カバーを少しずつ変更してきました。

目的は、炉内温度の安定化と進行具合を見えるようにすること

カバーなし

↓

側面ダンボールカバー(天井なし)

↓

側面ダンボールカバー天井アクリルカバー(自作)

↓

側面アクリルカバー(GENKEI製)天井アクリルカバー(自作)

↓

改良側面アクリルカバー(GENKEI製に加工)天井アクリルカバー(自作)

アマゾンの薄いダンボールで側面を囲っただけ。

非鉄製の本体(おそらくアルミ)の外側に鉄製キャップボルトが出ている。

そこに脱着し易い磁石のついたアクリルカバーで炉内を覆う構成。

(まだ若干の隙間があるので今後スポンジなどで塞ぐか?)

下写真の磁石とアクリルカバーをネジ止めし本体の鉄製キャップボルト(黒)と

引っ付けるのだが、GENKEI製のアクリルカバーにはM3が通る穴しか空いておらず、

本体との密着性があまり良くないと感じた。

このネオジウム(厚み3mm 直径10mm)が埋め込まれるように

11mmのエンドミルを使いフライスで加工する。ちなみにアクリル厚は4mm。

GENKEI製のままで加工なしだと3mm分の余計?な隙間ができてしまう。

加工後設置すると本体側の鉄製キャップボルト分の隙間が空いている状況。

本体との密着性&接着性が私の印象では、GENKEI製のままだと不足でしたので、

色々と弄りました。

さっきのネオジウム磁石をアクリルカバーに固定するネジにしても

GENKEI製のものはおそらくステンレスですので、本体に使われている

キャップボルト(黒色)との磁力での接着が弱く感じました。

近所のネジ屋さんで売っている鉄製の皿ネジ(写真右)に変更しました。

出力されるポリカーボネートの造形物にも慣れ、

反り対策もし易くなってきた。

炉内環境の安定化は、必須では。

2018年01月28日

タイヤ交換 ②

先日のフロントワイドタイヤ交換の痛い失敗の後、

注文していたチューブレスタイヤが到着したので、早速取り付け

・DUNLOP(ダンロップ)バイクタイヤ RUNSCOOT D307 リア 110/80-10 M/C 58J チューブレスタイプ(TL)

・DUNLOP(ダンロップ)チューブレスバルブ スナップインバルブ PVR-70

早速、バルブを装着。

ホイール内側には、先日のタイヤレバーの傷が、、、

クリアラッカーを3回吹いておきました。

ホームセンターで購入した、交換用のワックスを塗り、

押し込みました。

この際、タイヤにかからないようにホイールの下に2×4材を噛ませています。

ワイドタイヤの時よりは比較的簡単にタイヤレバーを使い入れ込めました。

もう一方も比較的容易に落とし込めました。

リムが傷つかないように、リムカバーをつけて行いました。

この後、コンプレッサーを使って0.3Mpaのエアーを入れ、

ビードシーティングを行いましたが、片側一箇所だけがフィットしてくれません。

エアーを抜いては入れ直し、シリコンスプレーを吹き滑りを良くしながら

フィットしない箇所を木槌で叩いたり、体重をかけて押したり

を

を

繰り返しているとポコンと音が鳴り無事装着完了しました!

注文していたチューブレスタイヤが到着したので、早速取り付け

・DUNLOP(ダンロップ)バイクタイヤ RUNSCOOT D307 リア 110/80-10 M/C 58J チューブレスタイプ(TL)

・DUNLOP(ダンロップ)チューブレスバルブ スナップインバルブ PVR-70

早速、バルブを装着。

ホイール内側には、先日のタイヤレバーの傷が、、、

クリアラッカーを3回吹いておきました。

ホームセンターで購入した、交換用のワックスを塗り、

押し込みました。

この際、タイヤにかからないようにホイールの下に2×4材を噛ませています。

ワイドタイヤの時よりは比較的簡単にタイヤレバーを使い入れ込めました。

もう一方も比較的容易に落とし込めました。

リムが傷つかないように、リムカバーをつけて行いました。

この後、コンプレッサーを使って0.3Mpaのエアーを入れ、

ビードシーティングを行いましたが、片側一箇所だけがフィットしてくれません。

エアーを抜いては入れ直し、シリコンスプレーを吹き滑りを良くしながら

フィットしない箇所を木槌で叩いたり、体重をかけて押したり

繰り返しているとポコンと音が鳴り無事装着完了しました!

2018年01月26日

タイヤ交換 ①

ホイール塗装がひと段落したので、

NEWタイヤの取り付けをしました

・hunter(ハンター) ジャイロX・ジャイロUP用ロードタイプ フロントワイドタイヤ 36892

これがなかなか評判通り硬く、専用のチューブを入れ込んで組み込んでいく途中で、

チューブに穴を開けてしまいました、、、

素人として作業を行うには、穴を開けないように気をつけてというレベルではありません。

チューブの穴を塞いで と考えもしましたが、

と考えもしましたが、

この際チューブレスホイールなんだからチューブレスタイヤを注文することにしました。

本日は気を取り直して、リアタイヤを組むことにします。

・ジャイロキャノピー ジャイロUP用 リアタイヤ 130/90-6 2本SET

合わせリムはとても簡単に組むことができました。

整備書に載っているトルク通りに!

ただ雨水の侵入やサビの問題はつきまとうんだろうな~

NEWタイヤの取り付けをしました

・hunter(ハンター) ジャイロX・ジャイロUP用ロードタイプ フロントワイドタイヤ 36892

これがなかなか評判通り硬く、専用のチューブを入れ込んで組み込んでいく途中で、

チューブに穴を開けてしまいました、、、

素人として作業を行うには、穴を開けないように気をつけてというレベルではありません。

チューブの穴を塞いで

この際チューブレスホイールなんだからチューブレスタイヤを注文することにしました。

本日は気を取り直して、リアタイヤを組むことにします。

・ジャイロキャノピー ジャイロUP用 リアタイヤ 130/90-6 2本SET

合わせリムはとても簡単に組むことができました。

整備書に載っているトルク通りに!

ただ雨水の侵入やサビの問題はつきまとうんだろうな~

2018年01月21日

ノーマルホイール塗装 ②

2018年01月20日

ノーマルホイール塗装 ①

ジャイロXノーマルホイールの錆が気になっていたので、

錆を落としカラーも変えようと試みました。

タイヤを外した状態。内側は結構な錆が

かなり虫食ってる感じでした

ゴムチューブに錆が癒着していて、タイヤとホイールを外すのも少し手こずりました。

サビ取りは、グラインダーにワイヤーカップを取り付け削っていましたが、

細かな所はカップが入らないので、ワイヤーブラシやスポンジやすりを使い丁寧に錆を落としました。

その後削りかすや油分、錆を綺麗にラッカー薄め液などで拭き取り塗装、

エアーウレタン(ミディアムグレー)1本使い切り、

裏表をカバーしました。

3回吹き付けたと思います。(最後はぎりぎりでした)

これで一旦完全乾燥させます。

錆を落としカラーも変えようと試みました。

タイヤを外した状態。内側は結構な錆が

かなり虫食ってる感じでした

ゴムチューブに錆が癒着していて、タイヤとホイールを外すのも少し手こずりました。

サビ取りは、グラインダーにワイヤーカップを取り付け削っていましたが、

細かな所はカップが入らないので、ワイヤーブラシやスポンジやすりを使い丁寧に錆を落としました。

その後削りかすや油分、錆を綺麗にラッカー薄め液などで拭き取り塗装、

エアーウレタン(ミディアムグレー)1本使い切り、

裏表をカバーしました。

3回吹き付けたと思います。(最後はぎりぎりでした)

これで一旦完全乾燥させます。

2018年01月16日

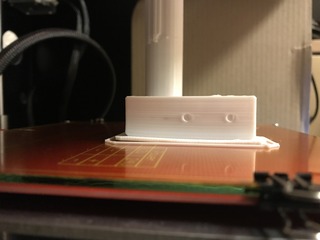

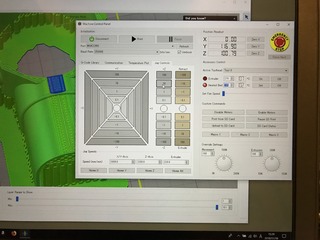

3Dプリンタで出力

昨年12月頭に購入していたプリンタを年末年始を使ってセット&出力

いきなりポリカーボネイトで行う。

セッティングは以下(シングルノズル)

・Lepton2 3Dプリンターヒートヘッド 標準搭載

・Genkeiホットエンド高温対応バレル版

・Simplify3D 専用ソフト

・Genkeiホットエンド用ノズル 0.4mm

・PC-MAX 1.75mm

※アクリルカバーなし

左から時系列に以下原因による数々の失敗を経ました。

①出力物のどこかしら端の反り上がり

②高温によるプリンターの途中停止

③出力ムラ

︎対処事項

︎対処事項

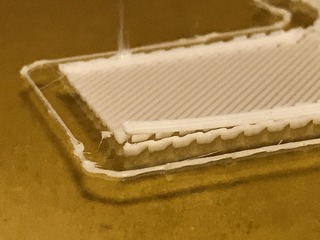

以下でかなり落ち着いてプリントできるようになった。

①出力物の反り上がり軽減

→XYテーブルの平行とノズルからの距離を厚手の写真光沢紙一枚程度が通るくらいにする

手動でノズルを動かしていきながら微妙なテーブル面調整

→Brimをつけてテーブル面との接着を強化(最終2層でトップの密度は90パーセント)

→炉内の温度管理で温度の安定化※1

→テーブルとの食いつきを考え多少3Dモデルの形状を変更

※1購入時のままのセッティングでプリンタのカバーなしで行っていた時は、出力物はすぐに反り出す。

側面ダンボールで塞ぎプリントでまだ反る→天井部分も配線やフィラメンをの動きを邪魔しなように塞ぐ、かなりマシになった。

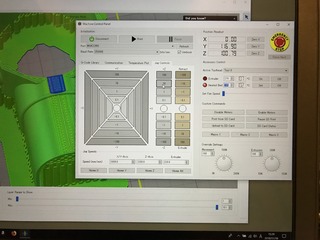

②高温によるプリンタ停止防止

→Simplify3Dソフトの温度設定を調整

ノズル設定270℃ 表示温度256~263℃程度

テーブル設定120℃ 表示温度105℃以下(最初は温まるまで時間がかかるが表示を見ながら最終設定は103℃)

→停止し始めた頃はSet Fan Speedを100%にしていたが、出力物の構造によって0%にもする。

(これはまだよくわかっていない、、テーブル温度調整でFan設定弄ろうが停止しなくなっている)

③出力ムラをなくす

→フィラメントロールがバックラッシュ(引っかかってでてこない)していたので、一旦解いて撒き直し、スムーズに供給できるように(都度5m程度撒き直す)

本体とフィラメントを固定する治具の出力

底が反っている。横カバーダンボールのみ(天井なし)

Brimなし側面カバーありで反り出している 出力形状に問題もあるが、、、

最終(2018/01/14)セッティング

いきなりポリカーボネイトで行う。

セッティングは以下(シングルノズル)

・Lepton2 3Dプリンターヒートヘッド 標準搭載

・Genkeiホットエンド高温対応バレル版

・Simplify3D 専用ソフト

・Genkeiホットエンド用ノズル 0.4mm

・PC-MAX 1.75mm

※アクリルカバーなし

左から時系列に以下原因による数々の失敗を経ました。

①出力物のどこかしら端の反り上がり

②高温によるプリンターの途中停止

③出力ムラ

以下でかなり落ち着いてプリントできるようになった。

①出力物の反り上がり軽減

→XYテーブルの平行とノズルからの距離を厚手の写真光沢紙一枚程度が通るくらいにする

手動でノズルを動かしていきながら微妙なテーブル面調整

→Brimをつけてテーブル面との接着を強化(最終2層でトップの密度は90パーセント)

→炉内の温度管理で温度の安定化※1

→テーブルとの食いつきを考え多少3Dモデルの形状を変更

※1購入時のままのセッティングでプリンタのカバーなしで行っていた時は、出力物はすぐに反り出す。

側面ダンボールで塞ぎプリントでまだ反る→天井部分も配線やフィラメンをの動きを邪魔しなように塞ぐ、かなりマシになった。

②高温によるプリンタ停止防止

→Simplify3Dソフトの温度設定を調整

ノズル設定270℃ 表示温度256~263℃程度

テーブル設定120℃ 表示温度105℃以下(最初は温まるまで時間がかかるが表示を見ながら最終設定は103℃)

→停止し始めた頃はSet Fan Speedを100%にしていたが、出力物の構造によって0%にもする。

(これはまだよくわかっていない、、テーブル温度調整でFan設定弄ろうが停止しなくなっている)

③出力ムラをなくす

→フィラメントロールがバックラッシュ(引っかかってでてこない)していたので、一旦解いて撒き直し、スムーズに供給できるように(都度5m程度撒き直す)

本体とフィラメントを固定する治具の出力

底が反っている。横カバーダンボールのみ(天井なし)

Brimなし側面カバーありで反り出している 出力形状に問題もあるが、、、

最終(2018/01/14)セッティング

2017年08月22日

運転免許更新(門真運転免許試験場)違反者講習あり(2時間)

本日は運転免許の更新手続きに行ってまいりました。

思い立ったが吉日ということで、1日仕事にならないように早めに向かいました。

本日の流れを記しておきたいと思います。

1番窓口受付け時間は、8:45~

カウンター前整列場所に到着は8時前で順番は24番目(既に23人並んでいる)

皆手元に更新ハガキと質問票なるものをもっている。

カウンター前に質問票用紙が置かれている。

一枚取り記入しておく。

その後続々と講習者が現れ、受付時間には整列場所が満員。おそらく300人程度はいたと思われる。

1番窓口で、免許証を渡す(住所変更等なければスムーズ)

その後2番窓口へ

2番窓口で、1窓口で渡された書類をチェックされ証紙類購入。

その後3番窓口へ

3番窓口へ行く前に、2番窓口で渡された証紙が添付された用紙に日付・氏名・生年月日・電話番号を記入し、3番で視力検査を行う。

その後7番窓口へ

7番窓口へ行く前に8桁の暗証番号の設定を機械で行う。7番窓口でこれまで渡された全ての用紙を一旦渡す。

その後12番窓口へ

ここまでは、ノンストップで進む。

12番窓口は写真撮影

準備が整うまで少し待つよう促される。

受付けの方が名前を呼び、書類を渡される。(書類の記載内容に誤りがないか確認しながら撮影窓口へ)

2、3人の列に並び暫し待つ。(その間に窓口横の鏡で身だしなみを整える)

撮影後は、講習室へ誘導される。

この時点で9時10分

講習室へ行くが、準備中で入れず。

暫し待つ。

午前:1講習

午後:2講習

9時20分くらいに講習室受付け始まる。

席の指定は無し。

講習人数52名

9時40分 講習始まる

注意事項(飲食、私語、居眠り、携帯マナーモード)の説明が一通りある。

居眠り飲食には厳しく対処するとのこと、ただしペットボトルのようなキャップ付きの飲料は可能。

居眠りとストロー付きの飲料物に関しては実際に注意されている方がおられました。

10時45分に講習前半終了 15分休憩

11時から講習後半始まる。

自己診断を行い、講義を受け11時40分には無事に免許証を講習室で配布され終了。

2時間の講習も前半は1時間講義で少し長く感じ眠くもなりましたが、

後半は40分講義と自己診断による参加項目があったので早く感じました。

講習時間帯について

どうやら受付順に午前・午後に振り分けられるようです。

午前中に違反者講習を受けて、免許証を受け取りたい場合は早い目に並んでおく必要がある?!

並んでいるときは少し退屈なので、暇つぶしの用意があれば

思い立ったが吉日ということで、1日仕事にならないように早めに向かいました。

本日の流れを記しておきたいと思います。

1番窓口受付け時間は、8:45~

カウンター前整列場所に到着は8時前で順番は24番目(既に23人並んでいる)

皆手元に更新ハガキと質問票なるものをもっている。

カウンター前に質問票用紙が置かれている。

一枚取り記入しておく。

その後続々と講習者が現れ、受付時間には整列場所が満員。おそらく300人程度はいたと思われる。

1番窓口で、免許証を渡す(住所変更等なければスムーズ)

その後2番窓口へ

2番窓口で、1窓口で渡された書類をチェックされ証紙類購入。

その後3番窓口へ

3番窓口へ行く前に、2番窓口で渡された証紙が添付された用紙に日付・氏名・生年月日・電話番号を記入し、3番で視力検査を行う。

その後7番窓口へ

7番窓口へ行く前に8桁の暗証番号の設定を機械で行う。7番窓口でこれまで渡された全ての用紙を一旦渡す。

その後12番窓口へ

ここまでは、ノンストップで進む。

12番窓口は写真撮影

準備が整うまで少し待つよう促される。

受付けの方が名前を呼び、書類を渡される。(書類の記載内容に誤りがないか確認しながら撮影窓口へ)

2、3人の列に並び暫し待つ。(その間に窓口横の鏡で身だしなみを整える)

撮影後は、講習室へ誘導される。

この時点で9時10分

講習室へ行くが、準備中で入れず。

暫し待つ。

午前:1講習

午後:2講習

9時20分くらいに講習室受付け始まる。

席の指定は無し。

講習人数52名

9時40分 講習始まる

注意事項(飲食、私語、居眠り、携帯マナーモード)の説明が一通りある。

居眠り飲食には厳しく対処するとのこと、ただしペットボトルのようなキャップ付きの飲料は可能。

居眠りとストロー付きの飲料物に関しては実際に注意されている方がおられました。

10時45分に講習前半終了 15分休憩

11時から講習後半始まる。

自己診断を行い、講義を受け11時40分には無事に免許証を講習室で配布され終了。

2時間の講習も前半は1時間講義で少し長く感じ眠くもなりましたが、

後半は40分講義と自己診断による参加項目があったので早く感じました。

講習時間帯について

どうやら受付順に午前・午後に振り分けられるようです。

午前中に違反者講習を受けて、免許証を受け取りたい場合は早い目に並んでおく必要がある?!

並んでいるときは少し退屈なので、暇つぶしの用意があれば

2017年08月15日

リアタイヤカバーについて

動作に関する修理やパワーアップを試みてきました。

走りに関しては満足いくところまでいけたと感じています。

さて、出来るだけ長く乗ること、雨天運転のことなども考えた時、

これでは少し不安があります。

そこで次は、リアタイヤカバーを考えたいと思います。

リアタイヤカバーをつけたままでも簡易にメンテナンスを行えるように、

カバーをつけたままでさらに機能的に扱えるものを検討してみました。

これです。某ショップで扱っているジャイロ用のワイドタイヤに使用するカバーを安く手に入れました。

バケツなどを利用してFRPによる自作も考えましたが、時短を選びました。

これではノーマルタイヤ仕様では、幅が長過ぎるので少し短く加工します。

マスキングテープで切る幅を決め、グラインダーでカットしました。

樹脂(FRP)とガラス繊維で継ぎ目を接着補強し強度も十分なものにしました。

表面継ぎ目部分に少し凹凸が出来るので、

布ヤスリで丁寧にならしていきます。

ならした後、細かな凹みやピンホールなどあるので、ポリパテで埋めていき

再度布ヤスリでならしていきました。

手で凹凸を確認しながら凹みにパテを足しては削りを2・3回繰り返します。

その後、塗装を3度塗りして完成です!

走りに関しては満足いくところまでいけたと感じています。

さて、出来るだけ長く乗ること、雨天運転のことなども考えた時、

これでは少し不安があります。

そこで次は、リアタイヤカバーを考えたいと思います。

リアタイヤカバーをつけたままでも簡易にメンテナンスを行えるように、

カバーをつけたままでさらに機能的に扱えるものを検討してみました。

これです。某ショップで扱っているジャイロ用のワイドタイヤに使用するカバーを安く手に入れました。

バケツなどを利用してFRPによる自作も考えましたが、時短を選びました。

これではノーマルタイヤ仕様では、幅が長過ぎるので少し短く加工します。

マスキングテープで切る幅を決め、グラインダーでカットしました。

樹脂(FRP)とガラス繊維で継ぎ目を接着補強し強度も十分なものにしました。

表面継ぎ目部分に少し凹凸が出来るので、

布ヤスリで丁寧にならしていきます。

ならした後、細かな凹みやピンホールなどあるので、ポリパテで埋めていき

再度布ヤスリでならしていきました。

手で凹凸を確認しながら凹みにパテを足しては削りを2・3回繰り返します。

その後、塗装を3度塗りして完成です!